蛇绿混杂岩区1∶5 万填图工作方法研究

——以云南省多条蛇绿混杂岩带的研究为例

李 静,刘桂春,孙载波,胡绍斌,刘 兵,刘军平,黄 亮,朱勋早,包佳凤,曾文涛,周坤,段文婷

(1.云南省地质调查局,云南 昆明 650051;2.国土资源部三江成矿作用及资源勘查利用重点实验室,云南 昆明 650051;3.云南省地质调查院,云南 昆明 650216;4. 云南省自然资源厅,云南 昆明 650224)

0 引言

蛇绿岩一词最早来自希腊语“ophi”,意思是蛇。最早用于描述遭受剪切作用改造的蛇纹石岩,主要是一个描述性的、缺乏严格定义的术语。导致早期的地质文献中“蛇绿岩”一词在使用上的混乱,但这种混乱并没有减低它的使用频率。1927 年,斯坦曼将蛇绿岩定义为包括橄榄岩(蛇纹岩)、辉长岩、辉绿岩、细碧岩和与之有成因联系的岩石组合。斯坦曼进一步强调了其中的深水沉积物,如放射虫燧石岩、远海黏土等。这样蛇绿岩就由最初的描述性术语演变为一个岩石成因组合的概念(科尔曼,1982)。

20世纪60 年代,随着板块构造的兴起,蛇绿岩的研究也得到了飞速地发展,特别是在70—80 年代后,随着测试技术的进步和相关的岩石学、地球物理学、地球化学、海洋学等学科的发展,形成了全球性的蛇绿岩研究热潮,取得了大量的研究成果。1972 年的Penrose国际会议上达成的共识是蛇绿岩主要由以下单元组成:①变质橄榄岩单元,主要由方辉橄榄岩、二辉橄榄岩和少量的纯橄榄岩,它代表了原始的地幔物质或原始地幔物质熔出玄武岩浆之后的残余物;②深成杂岩单元,主要由超镁铁质-镁铁质堆晶岩、块状辉长岩组成;③席状岩墙群及浅色岩单元,主要由辉绿岩岩墙、斜长岩、斜长花岗岩等组成,但在一些蛇绿岩套中并不发育辉绿岩岩墙;④喷出岩单元,主要由枕状玄武岩组成,但在一些蛇绿岩套中还发育大量的细碧岩、角斑岩。其上几乎均被远洋沉积物所覆盖,它们是海底喷发环境的直接证据(科尔曼,1982)。

上世纪80 年代发现蛇绿岩可在俯冲带上盘挤压环境下形成,即所谓“SSZ”型蛇绿岩。Izu-Bonin-Mariana弧-沟系统的前弧环境是现今研究最好的现代“SSZ”型蛇绿岩带(张进等,2012),它们的发现对于蛇绿岩是洋中脊拉张环境形成的普遍流行观点提出了质疑。同时,许多研究者从蛇绿岩地球化学的精细研究入手,确定洋中脊的所在及其所代表的洋盆性质,并发现大陆造山带中的蛇绿岩所代表的洋盆性质多种多样。

上世纪90 年代末至今,研究者发现在整个威尔逊旋回的各个阶段都会形成构造环境性质不同的蛇绿岩,许多研究者强调了蛇绿岩形成构造环境的多样性,所以对蛇绿岩的研究仅仅停留在岩石学、岩石地球化学层面是远远不够的。2000 年,蛇绿岩权威Coleman根据区域地质学特征的演化历史、地层学关系、岩石学和地球化学特征、地球物理学参数和火成岩形成的年龄,在美国加州地区识别出了太平洋洋壳、弗朗西斯科俯冲杂岩、海岸山脉蛇绿岩、大谷蛇绿岩、被动陆缘火成岩等5 类蛇绿岩,提出了部分蛇绿岩原位成因的观点(Coleman and Robert,2000)。Dilek and Furnes(2011)也提出了蛇绿岩多样性的新分类和定义。他们将蛇绿岩划分为与俯冲作用无关的陆缘型(CM)、洋中脊型(MOR)、地幔柱型(P)以及与俯冲带有关的俯冲带上盘型(SSZ)、火山-弧型(VA),认为大洋盆地从裂解-漂移到洋底扩张阶段,再到初始俯冲以及最终的关闭(即威尔逊旋回)的地质记录在大多数造山带中均有很好的保留(Dilek and Furnes,2011)。多数学者认为蛇绿岩是非原地的上地幔和大洋地壳,是与不同熔融事件和岩浆分异过程有关的、具备时空联系的超镁铁质至长英质岩石的岩套,是造山带演变的产物,在威尔逊旋回的不同阶段均可形成蛇绿岩。

在大多数造山带中,蛇绿岩呈孤立的岩块散布于强烈变形的远洋硅-泥质沉积物、硅-灰-泥沉积物的“基质”中,一些蛇绿岩的组分(如海底玄武岩)自身也常常强烈片理化。1972 年的Penrose 国际会议确定的4 类成因单元并不是总能观察到。各类岩石在平面上通常呈“透镜-网结”状结构,剖面上常呈叠瓦状的逆冲-推覆构造样式,原始的叠复关系早已经被破坏,原始的相对位置也很难查清。使用“蛇绿混杂岩”一词描述这类特殊的复杂地质体更为贴切。蛇绿岩实际上是洋壳俯冲消减过程中,洋壳及形成于洋壳基底之上的各类建造被刮削下来的部分在俯冲带上盘形成的构造堆垛体。大部分洋壳及上覆建造均被带入到地幔深处,参与到更大尺度的壳-幔物质交换过程中。因此,蛇绿混杂岩实际上是地质过程记录不完备的典型代表。

1990 年,日本地质学家Isozaki首先提出大洋板块地层(Ocean Plate Stritigraphy,OPS)的概念(Isozaki et al.,1990)。Wakita(2005)认为,大洋板块地层(OPS)除了包括在洋壳基底之上形成的各类建造外,还应包括陆缘海盆地沉积(Wakita and Metcalfe,2005)。Kusky(2013)提出大洋板块地层(OPS)是在大洋板块从洋中脊到海沟运移过程中形成的一套岩石组合,包括蛇绿岩残片、洋岛海山岩石组合、洋内弧火山岩、含铁锰结核的远洋硅泥质岩、海沟相的滑塌堆积、斜坡相浊积岩、超高压—高压变质岩岩片等(Kusky et al.,2013)。张克信等(2016)认为国外学者提出的OPS 中缺少了裂离的陆壳碎块。冯益民和张越(2018)认为,OPS 实际上就是许多文献资料中常称的“俯冲增生杂岩”或“俯冲增生楔”,主要由洋中脊环境(包括洋中脊之下的岩浆房)形成的岩石组合、洋岛海山岩石组合、洋底高原形成的岩石组合、海沟相滑塌堆积的岩石组合、俯冲带折返的超高压—高压岩石组合、裂离大陆碎块的岩石组合、大洋岩石圈俯冲过程中卷入的构造岩片岩石组合等7 部分组成,并建议在造山带地质研究中采用“俯冲增生杂岩”取代“大洋板块地层”(冯益民和张越,2018)。潘桂棠等(2019)认为“俯冲增生杂岩带”术语比“蛇绿岩带”或“蛇绿混杂岩带”表达板块缝合带更合理和准确(潘桂棠等,2019)。

总之,大洋板块地层(OPS)、俯冲增生杂岩、蛇绿混杂岩带都是对形成于洋-陆俯冲带上盘的构造堆垛体的描述性术语,前二者分别强调了其地层学属性、形成—就位过程,而“蛇绿混杂岩”一词既反映了物质组成、形成—就位过程,更明确地表达了曾经存在过古大洋阶段的构造-古地理意义。

自2012 年以来,笔者等在主持云南省蛇绿混杂岩地区的1∶5 万区域地质调查填图①⑤以及《云南省区域地质志》(第二版,修编)的编撰工作中,从洋-陆转换的视角分析蛇绿岩所代表的洋盆演变成造山带的全过程。笔者认为蛇绿岩代表了特定的古大洋岩石圈(大洋地幔及洋壳)残片,是大陆裂解和存在古大洋阶段的可靠标志,单纯的蛇绿岩岩石学、地球化学的研究难以反映洋盆向造山带的转化过程。因此,我们将大洋地幔、洋壳、大洋盆地沉积、洋内弧沉积、大陆边缘沉积等不同构造-古地理单元的地质记录在洋壳俯冲过程中形成于俯冲带上盘的构造堆垛体——蛇绿混杂岩带作为一个整体进行研究,更能细化大洋盆地向造山带转化的过程。在大多数蛇绿混杂岩中,地幔岩、深成杂岩、海底火山岩等通常只占很少的一部分,而大洋盆地沉积、大陆边缘沉积通常能更多地保留下来。数千千米宽的大洋盆地消失后仅留下数十千米、数千米、甚至数米的残迹,在有限的空间范围内,其物质组成不可能记录下洋盆发展、演化的全过程,能保留下威尔逊旋回中哪个阶段的物质记录可能受洋盆发育程度、俯冲消减过程、后期构造改造等多种因素的制约。代表同一个大洋盆地的蛇绿混杂岩在不同地段可能具有不尽相同的物质组成和结构样式,代表不同洋盆的蛇绿混杂岩的物质组成及结构样式存在差异更是在情理之中。所以,所谓“蛇绿岩的多样性”更多的是反映了地质过程记录本身的不完备性。

1 蛇绿混杂岩的结构样式及物质组成

蛇绿混杂岩代表了一个曾经存在、目前已经消失了的古大洋残迹,其物质组成可能包括大洋盆地中各构造-古地理单元的变质岩、侵入岩及火山-沉积岩,两侧大陆边缘斜坡的沉积岩、火山-沉积岩也可能因构造作用而被卷入其中(图1)。横向上可包括从大洋中脊新生的洋脊低钾玄武岩、海底高原玄武岩、洋岛玄武岩-海山碳酸盐岩组合,远洋深海硅-泥质沉积、半深海硅-灰-泥沉积,洋内弧火山-沉积岩系,裂离地块,被动陆缘的远源浊积岩-等深流沉积岩,主动陆缘的海沟火山-细碎屑沉积岩等。纵向上可包括变质地幔橄榄岩、高压—超高压变质岩(榴辉岩),洋脊下岩浆房中形成的堆晶橄榄岩-橄长岩、堆晶辉长岩-辉石岩、块状辉长岩,岩墙群,浅色系等,洋盆及洋内弧火山-沉积岩等(图1)。在洋壳俯冲消减过程中,上述不同构造-古地理单元中形成的、不同成因的刚性岩片在俯冲带上盘被刮削下来,与强烈变形的海底玄武岩、远洋深海硅-泥质沉积、半深海硅-灰-泥沉积、海沟火山-细碎屑沉积等混杂在一起,在平面上构成复杂的透镜-网结状结构,在剖面上形成复杂的叠瓦状构造。在洋盆关闭后的碰撞造山过程中,如果发育大规模的逆冲推覆作用,深部的洋壳、大洋地幔等将大面积剥露地表,覆盖于被动陆缘一侧。哀牢山双沟蛇绿混杂岩带中出露有大量向东缓倾的地幔岩残片,共460 余个,最大的金厂岩片(体)长15km,宽2km(林尧明,1990),这表明哀牢山洋盆关闭后,整个双沟蛇绿混杂岩带向西有大规模的逆冲推覆。类似Coleman(1971)所述越过海沟的弱变形“仰冲蛇绿岩板块”在云南尚未发现可靠的实例(科尔曼,1982)。

综上所述,蛇绿混杂岩带的物质组成、形成过程、内部结构都十分复杂。在1∶5 万区域地质调查工作中,按照基质-岩块填图方法尽管细化了图面结构(李荣社等,2016),在一定程度上重塑了蛇绿混杂岩复杂的形成过程,但还是难以细化大洋盆地向造山带转化的地质过程。本文从蛇绿混杂岩的各类物质组成研究为切入点,反演其形成的构造-古地理环境,结合其地质年代、变形-变质特点、区域地壳发展演化历史等各方面资料进行综合分析,试图尽可能地重塑这一复杂的地质过程。

本文首先按照各类岩石形成的构造-古地理环境差异,将蛇绿混杂岩的物质组成划分为地幔岩、洋中脊侵入岩浆杂岩、洋盆及洋内弧火山-沉积建造、外来岩片4 大类(表1),然后按照具体的物质组成、岩石成因进一步细分为13 类岩石成因组合,再往下则按照具体的自然岩石或自然岩石组合进行描述、研究。在实际的填图工作中则是从自然岩石或自然岩石组合的描述、研究入手,逐步向上进行归集,有时候往往需要数次往返才能获得较为可靠的结论。

表1 蛇绿混杂岩岩石成因组合划分一览表Table 1 Petrogenetic assembleges of the Ophiolite Mélange

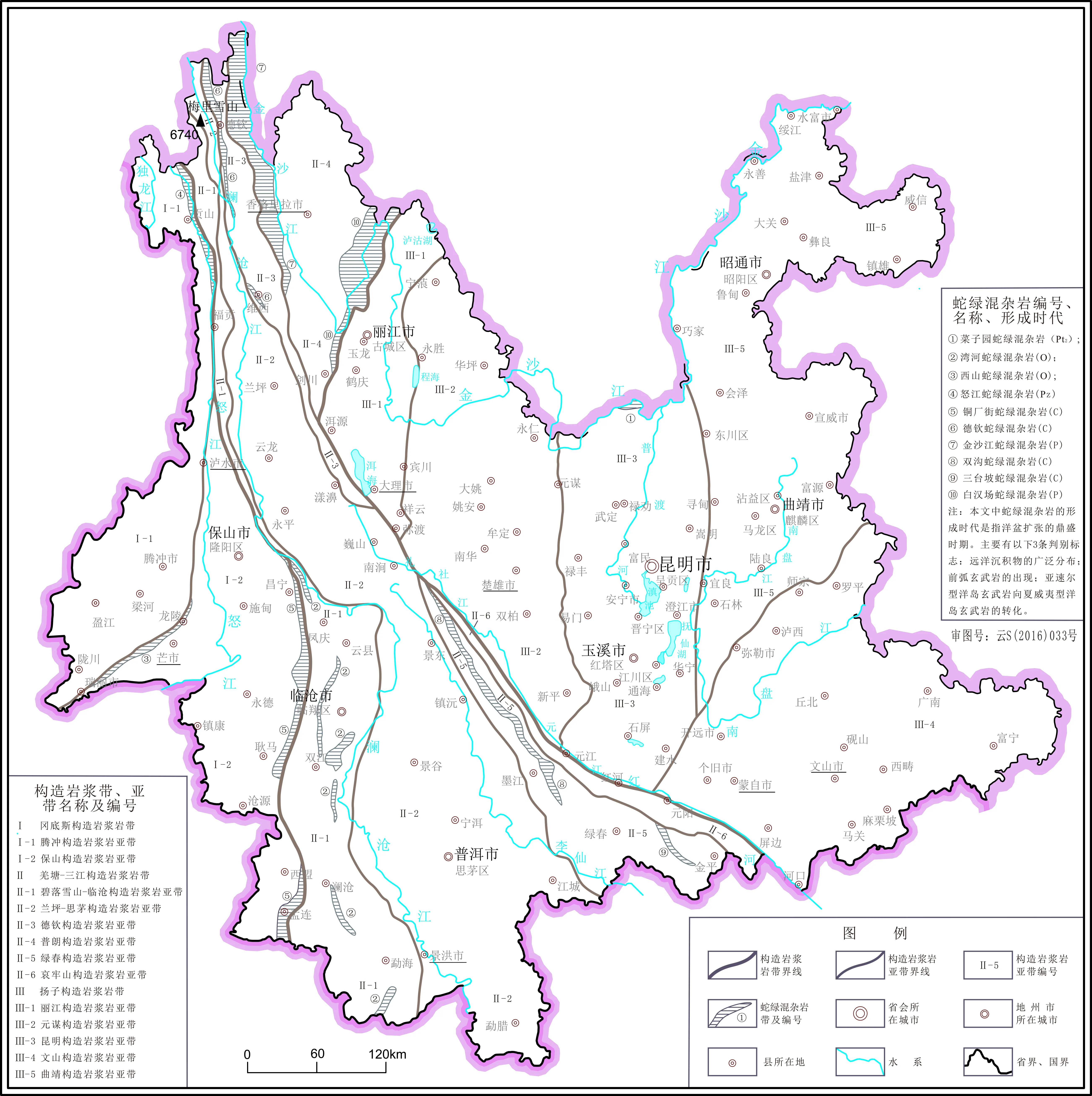

依据上述的指导思想,云南省地质调查院、四川省地质调查院、云南省地质矿产勘查院近年来承担的云南境内蛇绿混杂岩区的1∶5 万区域地质调查项目①-⑦和《云南省区域地质志》(第二版,修编)的编撰工作中,对云南省境内前人厘定的蛇绿混杂岩进行了较为详细研究,共厘定了10 条蛇绿混杂岩带,其代表的洋盆发育时期为中元古代、早古生代、晚古生代(图2)。它们记录了自Columbia 超大陆的裂解至Pangea超大陆的汇聚的过程,通过对它们的研究细化了各蛇绿混杂岩代表的洋盆发生、发展、消亡的历史,提出了昌宁—孟连构造带上原-古特提斯洋的继承性演化是在同一大洋盆地中,通过扩张脊的迁移实现的,不是原特提斯洋盆关闭后的再次打开(即所谓手风琴模式)。随着中三叠世地史时期昌宁-孟连构造带上古特提斯主洋盆的关闭,其余的次级洋盆也先后关闭,云南地壳成为Pangea超大陆的一部分。本次研究否定了中生代“三台山蛇绿混杂岩”、晚古生代“八布蛇绿混杂岩”的存在。

图2 云南省侵入岩构造岩浆带、蛇绿混杂岩带分布示意图Fig. 2 Sketch map of tectonic-intrusion zones and ophiolite mélange zones in Yunnan

1.1 地幔岩

本文中的地幔岩一词指主要形成于地幔环境中的岩石,蛇绿混杂岩中的地幔岩多为大洋岩石圈地幔的碎片,普遍具有变质结构,少数具有岩浆结晶结构。严格意义上,地幔岩属变质岩的范畴,而非岩浆岩。最为常见的地幔岩是变质橄榄岩,按其实际矿物组成可细分为方辉橄榄岩、纯橄岩、二辉橄榄岩;前二者代表了熔出一定量的玄武质岩浆之后的残余物,多数具有亏损中稀土元素的配分模式;后者通常认为属较为原始的地幔岩,具有平坦的球粒陨石型稀土元素配分模式。由于后期的构造作用及热液蚀变,许多变质橄榄岩常以蛇纹石岩的面貌出现,指示岩石成因的结构印迹早已消失殆尽,仅从岩相学上很难确定自然岩石类型。一般通过主量元素计算C.I.P.W.标准矿物后,通过Ol-Opx-Cpx图解判别也能获得较为可靠的结论。在云南众多的蛇绿混杂岩带中均可见到变质橄榄岩,也是铬铁矿、红土型镍矿的主要赋存岩石。在碰撞造山过程中,一些地幔岩常以构造冷侵位的方式穿插于蛇绿混杂岩带两侧的大陆边缘沉积物中,形成孤立的蛇绿岩残片,甚至远离蛇绿混杂岩的主体部分。

本文将榴辉岩也划归地幔岩大类,它是洋壳或陆壳物质由于板块俯冲被拖拽带入地幔深处,经历高压—超高压变质作用后,又由于某种原因折返回到地壳中的特殊岩石,特征的造岩矿物为石榴石、绿辉石-硬玉、硬柱石、多硅白云母等,常以数十厘米至数千米的岩片赋存于远洋沉积物中。榴辉岩的原岩以堆晶辉长岩、块状辉长岩为主,玄武岩少见,主要见于湾河蛇绿混杂岩带中(李静等,2015,2017;徐桂香等,2016;陈光艳等,2017;孙载波等,2017,2018,2019,2021;王巍等,2021),在金沙江蛇绿混杂岩带中也有零星出露(王秀平等,2020),在四川拉拉铜矿区的菜子园蛇绿混杂岩中也有发现。榴辉岩形成于较低的地温梯度环境,是冷洋壳深俯冲的产物,形成于洋壳→陆壳俯冲的构造背景。在洋壳→洋壳俯冲的情况下,由于较高的地温梯度及流体作用,俯冲洋壳在角闪岩相温-压条件下就可发生部分熔融,熔出安山质—长英质熔体后的残余部分密度增大,将向软流圈中断离、拆沉,并导致弧后扩张洋盆的发育(图1)。

1.2 洋中脊侵入岩浆杂岩

本文所指洋中脊侵入岩浆杂岩是大洋中脊下岩浆房中堆晶成因和共结成因的岩浆岩,也是大洋地壳的主要构成部分。按照主要造岩矿物组合及岩石成因差异,可进一步划分为早期堆晶岩:包括橄榄岩、二辉橄榄岩、单辉橄榄岩、橄长岩、斜长岩等。晚期堆晶岩:包括层状辉长岩、辉石岩、纹层状辉长岩-英云闪长岩等。块状辉长岩:为共结成因的辉长岩、辉绿辉长岩等。岩墙群:通常为侵入到块状辉长岩、浅色岩系、洋盆及洋内弧火山-沉积建造中的辉长岩脉、辉绿岩脉等,其地球化学特征在一定程度上可反映洋盆的发展阶段,但很多蛇绿混杂岩中并不发育岩墙群单元。浅色岩系:通常位于洋中脊侵入岩浆杂岩的最上部,多为堆晶成因或分异共结成因的斜长花岗岩、英云闪长岩、闪长岩等;部分蛇绿混杂岩还可见大致同期—稍晚的钠长岩、闪长岩、斜长花岗岩的脉体、岩株,可能是洋壳在俯冲消减过程中形成的低度部分熔融物;偶见中-粗晶状的长英质无根团块、条带,与寄主岩石之间的边界模糊或清晰,可能为堆晶岩中的间隙熔融体迁移、聚集的产物(李静,2003),本文也将它们归为洋中脊侵入岩浆杂岩的浅色岩系。浅色岩系在蛇绿混杂岩中的比例通常较低,大多数都没有填图规模,但澜沧以南的湾河蛇绿混杂岩中的浅色岩系确广泛出露(云南省地质调查院,2020④;云南省地质矿产勘查院,2020⑦),很多都具有填图规模,以分异共结及重熔两类浅色岩系为主,偶见堆晶成因的斜长岩(云南省地质调查院,2020④)。

由于后期的蚀变作用,很多堆晶成因的超镁铁质岩石也是以蛇纹石岩的面貌出现,指示岩石成因的结构印迹早已消失殆尽,自然岩石组合难以查清。但通过主量元素计算出C. I. P. W.标准矿物,利用Ol-Opx-Cpx图解还是可以较为准确地鉴别出其自然岩石类型。对于强烈蚀变的超镁铁质岩的成因仅依靠岩相学研究是无法完成的,但应用一些岩石地球化学图解,如Al2O3-CaO-MgO 图解、MgOV2O5图解等还是很容易将变质橄榄岩与堆晶橄榄岩进行准确区分。对于同一种自然岩石,变质橄榄岩相较于堆晶橄榄岩的MgO、Cr、Ni 等含量要更高一些,而Al2O3、CaO、TiO2等不相容组分含量要低一些。

洋中脊侵入岩浆杂岩在由洋中脊向俯冲带运移的过程中,由于洋底的高热流状态,会发生不同程度的变质。以堆晶辉长岩转化为层状的斜长角闪岩最为常见,通过对角闪石成分的分析,还可反演变质作用的温-压环境。《云南省区域地质志》(第二版,修编)应用Gerya et al.(1997)的角闪石单矿物温-压计,对铜厂街蛇绿混杂岩的层状斜长角闪岩(变质堆晶辉长岩)进行了研究,获得的变质条件为T =400℃~486℃,P =0.10GPa ~0.26GPa;对湾河蛇绿混杂岩的层状斜长角闪岩也进行了类似研究,获得的变质条件为T =412℃~485℃,P =0.13GPa ~0.19GPa;它们均属低压绿片岩相(黑云母级)-低压角闪岩相。这类洋底变质作用最高可达低压麻粒岩相(科尔曼,1982)。

1.3 洋盆及洋内弧火山-沉积建造

由于洋盆及洋内弧火山-沉积建造位于整个洋壳剖面的最上部,各类岩石成因组合、自然岩石(组合)的密度也较低,是洋盆关闭后大概率能保存下来的洋盆发展、演化记录,尤其是一些洋岛玄武岩-海山碳酸盐岩沉积、海底高原玄武岩等正向地貌的构造古地理单元。远洋深海硅-泥质沉积、半深海硅-灰-泥沉积由于分布面积较广,通常构成蛇绿混杂岩的主体部分,但原始的地层沉积层序早已荡然无存,局部可能保留有露头尺度、手标本尺度的地层学意义,但通常不存在填图尺度的地层学意义。野外观察到的叠覆关系是由于板块俯冲过程中被刮削下来的不同岩石成因组合的构造堆垛体,处于上部的岩石成因组合通常是较早时期形成的,而下部的形成时间相对较晚。

海底玄武岩以洋脊低钾拉斑玄武岩为主,通常被认为是源于亏损的岩石圈地幔橄榄岩中-高程度(通常认为不低于15%)部分熔融,由大洋中脊喷出进入海底,并由于洋中脊的不断扩张铺满整个海底,其上常被深海硅-泥质沉积所覆盖。海底高原玄武岩较少出露,可能是由于深部热流上升导致富集型的上地幔中-低程度部分熔融,随着源区加深,富集程度增加,部分熔融程度降低,逐步过渡为洋岛玄武岩。海底高原玄武岩常与远洋半深海硅-灰-泥沉积相伴产出。洋脊低钾拉斑玄武岩与海底高原玄武岩在地球化学上的差异较大,不难区分。

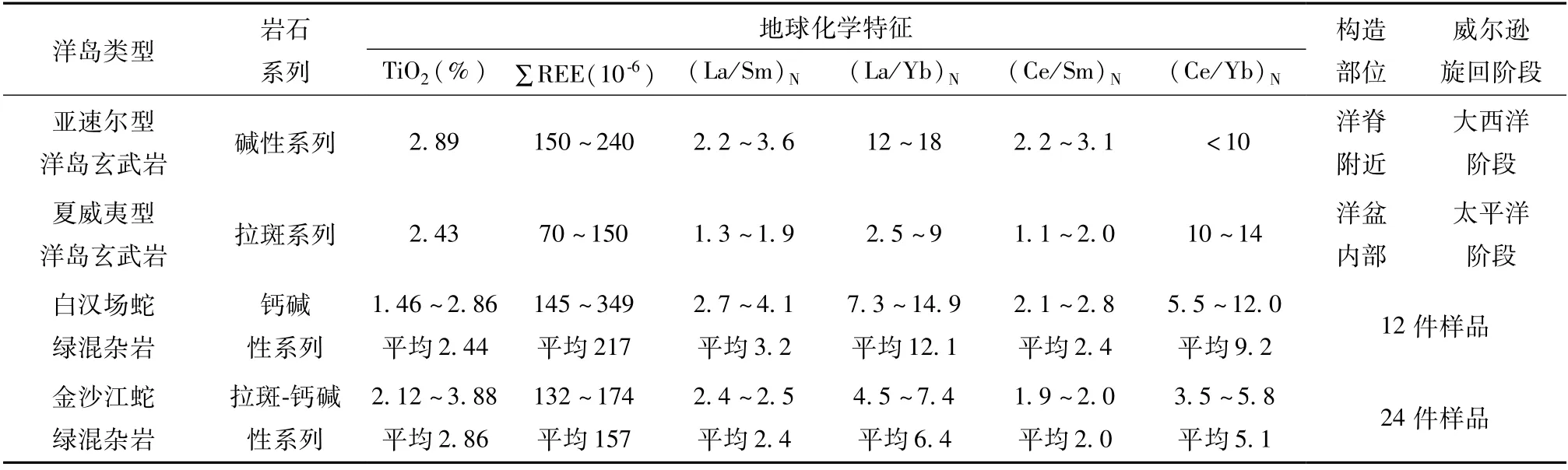

洋岛玄武岩-海山碳酸盐岩组合在许多蛇绿混杂岩带中都可见到,普遍缺乏陆源碎屑,常有碳酸盐岩塌积岩伴生。洋岛玄武岩可细分为亚速尔型洋岛玄武岩和夏威夷型洋岛玄武岩两类,前者形成于洋盆发育的早期阶段,后者形成于洋盆发育的成熟阶段。二者在地球化学、空间出露位置等方面均有一定差异(何松等,2016),可能与源区深度、源区富集程度、部分熔融程度等因素有关。

远洋深海硅-泥质沉积形成于远离大陆的环境,极少陆源碎屑物质混入,沉积于碳酸盐补偿深度界面(CCD)之下,含大量的放射虫软泥。由于深海富氧洋流的影响,也可见红色薄层状硅质岩、放射虫硅质岩。远洋半深海硅-灰-泥沉积形成于远离大陆的环境,也极少陆源碎屑物质混入,沉积于碳酸盐岩补偿深度界面(CCD)附近,可形成薄层—极薄层状的硅泥质泥晶灰岩。湾河蛇绿混杂岩的远洋深海硅-泥质沉积中中赋存有优质的沉积型锰(铁)矿(柏万灵,1994),可能类似现今太平洋的深海锰-钴多金属结核。

洋内弧火山-沉积组合以火山碎屑沉积、陆源细碎屑沉积、钙碱性中-基性火山熔岩为主,特征的火山岩包括(高)镁安山岩(玻镁安山岩)、O型埃达克岩等,偶见少量碳酸盐岩、中厚层不纯硅质岩。不纯硅质岩是由于火山喷发作用在局部地段形成SiO2过饱的环境中沉淀的,与碳酸盐补偿深度界面(CCD)之下沉积的薄层硅质岩具有完全不同的意义。海沟沉积物以火山碎屑-陆源细碎屑沉积为主,偶见碳酸盐岩、硅质岩,通常缺乏火山熔岩。陆缘弧上的火山喷发活动为海沟沉积提供了丰富的火山碎屑-陆源碎屑,火山碎屑及陆缘碎屑的带入也不利于碳酸盐、硅质的沉淀。弧火山岩的发育也意味着洋盆演化进入了收缩期。洋内弧也是大洋盆地中热水沉积物广泛发育的场所,发育富含Pb、Zn、Cu、Ag等多金属软泥沉积,也是后续成矿作用的主要成矿物质来源。金沙江蛇绿混杂岩中的羊拉铜矿床、湾河蛇绿混杂岩带中的银厂沟铅锌矿床(云南省地质调查院,2016②)、南角河铅锌银多金属矿床(云南省地质矿产勘查院,2020⑦)可能就形成于洋内弧环境。

前弧玄武岩(FAB)或类洋中脊玄武岩(MORBlike)是近年来在蛇绿岩研究中新鉴别出来的一类特殊岩石,常与高镁安山岩等共生;普遍被认为是洋内俯冲作用初始阶段的岩浆活动产物,具有特定的地球化学特征;其主元素变化范围较小,SiO2=49% ~51%,Al2O3=14% ~17%,CaO =10% ~13%,MgO =4% ~8%,TiO2=1.76% ~2.10%,与MORB平均值1.5%相当(肖庆辉等,2016)。最早出现的前弧玄武岩代表了大洋盆地由扩张阶段向俯冲消减阶段的转变。

1.4 外来岩片

本文将外来岩片划分为两类。一类是与大洋盆地的发展演化同时形成的沉积岩岩片,如大陆边缘的台地边缘碳酸盐岩滑块、陆源碎屑近源浊积岩片、陆源碎屑远源浊积岩-等深流沉积岩片等,本文称为陆缘沉积残片。另一类是在超大陆裂解的过程中残存于大洋中的裂离地块,这些裂离地块上的地层、岩浆岩、变质岩等大多数情况下不能与两侧的陆块进行对比。裂离地块广泛发育的蛇绿混杂岩带代表了未完全发育成熟、沉积盆地底板洋壳化不彻底、中途夭折的大洋盆地关闭后的残迹。

2 蛇绿混杂岩的时代及表达方式

2.1 蛇绿混杂岩的时代

根据板块构造理论和超大陆理论,一个超大陆旋回往往要经历数亿年的时间(Maruyama et al.,2007;夏林圻,2013)。同样,蛇绿混杂岩带的形成也是十分漫长的,这也是定义蛇绿混杂岩带形成时代的困难所在。除裂离地块外,蛇绿混杂岩带中可能保留有洋盆从初始扩张到关闭的整个威尔逊旋回中任意阶段形成的岩石,其形成时代的跨度也可能达数亿年之久,甚至是同一蛇绿混杂岩带中的同一自然岩石类型的形成时代也可能有较大差异。如铜厂街蛇绿混杂岩中的变质堆晶辉长岩(现为层状、纹层状斜长角闪岩-英云闪长岩)的锆石U-Pb年龄为473 ~439 Ma(王保弟等,2013)、417 Ma(云南省地质调查院,2008⑧)、348 ~330 Ma(段向东等,2006);洋脊低钾拉斑玄武岩(变玄武岩)的锆石UPb年龄为272 Ma(王冬兵等,2017);光色组命名剖面上与洋脊低钾拉斑玄武岩共生的放射虫硅质岩中产出早石炭世的牙形石(云南省地质矿产勘查院,2020⑦);老南掌附近的亚速尔型洋岛玄武岩锆石U-Pb年龄为449 Ma(孙载波等,2017),而具有夏威夷型洋岛玄武岩特点的火居组属中—上二叠统(云南省地质矿产勘查开发局,1999⑩)。这些资料说明铜厂街蛇绿混杂岩带代表的洋盆存续时间至少为中奥陶世—晚二叠世。显然,用具体的自然岩石的形成时代来代表蛇绿混杂岩的时代并不可取,甚至会产生一些不必要的混乱。

大洋盆地的最终关闭也意味着蛇绿混杂岩的形成和就位,紧随其后的陆-陆碰撞作用、弧-陆碰撞作用可形成丰富的物质记录,如同碰撞花岗岩-火山岩、磨拉石建造等。确定了同碰撞花岗岩-火山岩、磨拉石建造的时代下限,也就确定了蛇绿混杂岩形成和就位的时代上限。由于是间接获得的时代依据,存在一定的误差和不确定性在所难免。更重要的是,一些洋盆关闭后并不发生激烈的碰撞造山运动,即软碰撞(soft collision)、不造山,不发育相关的同碰撞花岗岩-火山岩及磨拉石建造,湾河蛇绿混杂岩代表的原特提斯洋盆的关闭就是如此,只能根据最年轻的远洋沉积组合大致推断出蛇绿混杂岩就位的时代的下限。显然,用蛇绿混杂岩形成、就位的时期代表蛇绿混杂岩的时代存在诸多的不确定性。

有鉴于上述情况,本次研究提出以大洋盆地由扩张成盆向俯冲消亡的转折时期代表蛇绿混杂岩时代的新思路,这是一个大洋盆地扩张的鼎盛时期,这一关键时期的确定对于重塑大洋盆地的演化过程有重要意义。通过对云南省若干蛇绿混杂岩带的长期研究,笔者等认为大洋盆地扩张的鼎盛时期主要有以下3 条标志:①远洋沉积组合广泛分布。这个时期是沉积速率最低的地史时期,厚度不大的地层往往可以跨越数千万、甚至近亿年。远洋沉积组合位于整个洋壳剖面的最上部,分布于整个大洋盆地中,总体密度较低,能干性也较弱,是洋盆关闭后大概率能被保存下来的岩石成因组合。其年代下限大致代表了洋盆扩张的鼎盛时期。②前弧玄武岩的首次出现。前弧玄武岩(FAB)或类洋中脊玄武岩(MORB-like)是洋壳初始俯冲阶段形成的一类特殊岩石,代表了一个大洋盆地由扩张向收缩的转换(肖庆辉等,2016),确定了前弧玄武岩首次出现的时间也就大致确定了洋盆扩张的鼎盛期。③亚速尔型洋岛玄武岩向夏威夷型洋岛玄武岩的转化。亚速尔型洋岛玄武岩分布于洋中脊附近,形成于洋盆的扩张期,而夏威夷型洋岛玄武岩分布于洋盆内部(何松等,2016),形成于洋盆的成熟期。确定了一个大洋盆地中这两类洋岛玄武岩的时代也就能大致确定洋盆扩张的鼎盛时期。由于蛇绿混杂岩的地质记录十分不完备,很多蛇绿混杂岩中要找全这3 条标志几乎不可能,能找到1 -2 条标志也很不容易,有时只能从一些间接的区域地质资料,推断出一个大致合理的期间范围。

2.2 蛇绿混杂岩的表达方式

由于蛇绿混杂岩区地质情况较为复杂,不同地区的蛇绿混杂岩在物质组成、结构样式等方面也不尽一致;因此蛇绿混杂岩区的1∶5 万、甚至1∶25 万区域地质调查及填图工作一直缺乏具体的、操作性较强的规范,图面表达方式也一直缺乏具体的规定。李荣社等(2016)根据西北地区蛇绿混杂岩区1∶5万区域地质调查的工作情况,总结了蛇绿混杂岩区的1∶5 万填图工作方法及图面表达方式(李荣社等,2016)。

云南省蛇绿混杂岩地区1∶5 万区域地质调查填图工作及本次研究采用了如下的蛇绿混杂岩表达规则:时代(英文-大写-正体)+命名地点(英文-大写-斜体)+蛇绿岩代号φ(希腊文-小写-斜体)+大类(英文-小写-上标-正体)+岩石成因组合(阿拉伯数字-上标-正体),自然岩石组合用文字进行说明。地幔岩m(mantle),洋中脊侵入岩浆杂岩r(ridge),洋盆及洋内弧火山-沉积建造o(ocena),外来岩片r(foreign),如:奥陶纪湾河蛇绿混杂岩地幔岩之变质橄榄岩OWφm-1,榴辉岩OWφm-2;洋中脊侵入岩浆杂岩之堆晶橄榄岩OWφr-1,堆晶辉长岩OWφr-2,块状辉长岩OWφr-3,岩墙群OWφr-4,浅色岩系OWφr-5;洋盆及洋内弧火山-沉积建造之海底玄武岩组合OWφo-1,洋岛-海山碳酸盐岩组合OWφo-2,远洋沉积组合OWφo-3,洋内弧火山-沉积组合OWφo-4;外来岩片之裂离地块OWφf-1,陆缘沉积残片OWφf-2。

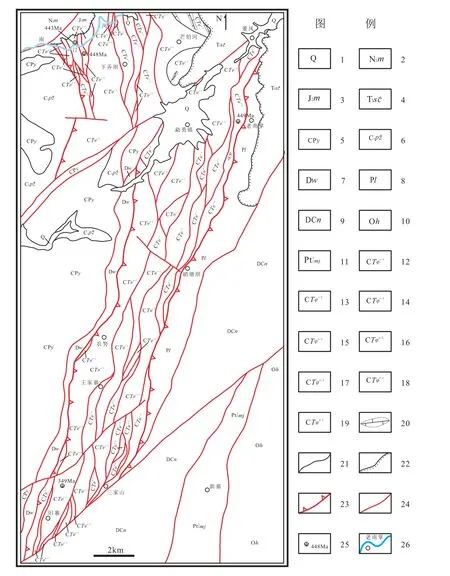

图3 为昌宁-孟连构造带中石炭纪铜厂街蛇绿混杂岩南汀河—旧寨一带的地质简图,共识别出堆晶橄榄岩、堆晶辉长岩-辉石岩(变质层状斜长角闪岩-角闪岩)、浅色岩系,洋脊低钾拉斑玄武岩、洋岛玄武岩-海山碳酸盐岩组合、远洋沉积,裂离地块、陆缘沉积残片等3 大类、8 种岩石成因组合,以及若干的自然岩石(组合),岩墙群单元仅在农努附近有少量出露,图3 中未表达。与1∶25 万临沧市幅几乎将整个铜厂街蛇绿混杂岩带作为一个填图单元表达相比,极大地丰富了蛇绿混杂岩区的图面表达内容,清晰地显示了整个蛇绿混杂岩的结构样式。具有夏威夷型洋岛玄武岩特点的平掌组(C1pz)分布于西侧、亚速尔型洋岛玄武岩分布于蛇绿混杂岩带的最东侧、更东侧二叠系拉巴组具有海沟沉积特点(云南省地质调查院,2004⑨)都暗示了洋盆关闭过程中洋壳总体上向东俯冲消减的运动学过程。

图3 耿马县南汀河-旧寨地区铜厂街蛇绿混杂岩地质简图(据1∶5万香竹林等7幅资料修改、完善①-⑦)Fig. 3 Geological sketch of Carboniferous Tongchangjie ophiolite mélange in Nantinghe to Jiuzhai area,Gengma County,Yunnan Province

3 研究实例

《云南省区域地质志》(第二版,修编)的编撰过程中,以上述思想为指导,对前人在云南厘定的所有蛇绿混杂岩进行详细研究,重要的甚至进行了野外实地考察,并采集了相关的分析测试样品。结合2012 年以来云南省地质调查院、四川省地质调查院、云南省地质矿产勘查院等单位承担的云南省蛇绿混杂岩区1 ∶5 万区域地质调查项目的工作成果①-⑦,最终厘定了10 条蛇绿混杂岩(图2),代表了中元古代、早古生代、晚古生代等不同时期的大洋盆地关闭后的残迹。在滇西原-古特提斯继承性构造演化、白汉场洋盆(甘孜-理塘洋盆在云南境内的部分)的性质、潞西中生代“三台山蛇绿混杂岩”、马关晚古生代“八布蛇绿混杂岩”的研究等多方面获得了一系列全新的认识。

3.1 对菜子园蛇绿混杂岩带的新认识

菜子园蛇绿混杂岩带出露于川滇交界的金沙江两岸,主体部分位于四川境内,由任光明等(2017)命名,以强烈剪切变形的基质和卷入其中的不同大小、不同性质的构造岩块相互混杂为特征;并在其中的块状辉长岩岩片中获得了锆石U-Pb 年龄值1375 Ma (任光明等,2017)。任光明等(2017)认为块状辉长岩的主量元素特点与前弧玄武岩类似,上述年龄值代表了初始俯冲作用的开始。但从文献的原始分析数据看,其TiO2=0.31%~1.51%,MgO =8.11% ~10.50%,CaO =6.87% ~9.95%(任光明等,2017),与典型的前弧玄武岩相去甚远,更多地显示了成熟弧岩浆岩的特点。

《云南省区域地质志》(第二版,修编)的野外调查工作中,于禄劝县者贵村附近菜子园蛇绿混杂岩中发现了具有富集型洋中脊玄武岩特点的海底玄武岩(绿片岩)、具有亚速尔型洋岛玄武岩特点的块状辉长岩岩片,并分别获得锆石U-Pb年龄1743 Ma和1669 Ma。洋盆扩张的鼎盛时期应该介于1669 ~1375 Ma 之间,故本次研究以二者的算术平均值1522 Ma作为洋盆扩张的鼎盛时期。云南省地质调查院正在开展的1∶5 万撒马基、因民等2 幅区域地质调查项目识别出了具有亚速尔型洋岛玄武岩特点的岩墙群单元、洋脊低钾拉斑玄武岩、洋岛-海山组合、深海硅-泥质沉积、洋内弧的英安岩-硅质岩组合等5 类岩石成因组合,并在洋脊低钾拉斑玄武岩中获锆石U-Pb年龄1502 Ma,在英安岩中获锆石U-Pb年龄1200 Ma。孙志明等(2009)在东川地区的黑山组上部的凝灰岩中获得锆石SHRIMP UPb 年龄1503 Ma显然并非偶然(孙志明等,2009),代表了大洋盆地扩张鼎盛时期大陆边缘盆地中的火山喷发活动,也是Columbia 超大陆裂解的高峰期。英安岩的出现代表了俯冲消减晚期—碰撞阶段的岩浆活动,表明菜子园蛇绿混杂岩代表的洋盆关闭时期与全球性的格林威尔造山运动基本上是同时的。

3.2 对潞西“三台山蛇绿混杂岩”的新认识

板块构造理论引入国内后,许多研究者都将潞西三台山超镁岩体归入“三台山蛇绿混杂岩”,并与中特提斯构造演化相关联,但认识差异也较大。储著银等(2009)通过Os-Nd-Pb-Sr 同位素的研究,认为这些超镁铁岩具有强烈富集的特点,具有古老大陆岩石圈地幔岩石的特征,不能作为腾冲和保山地块的缝合证据(储著银等,2009)。王奕萱等(2018)等认为三台山橄榄岩兼具亏损地幔源区和俯冲带熔/流体交代特征,可能经历了快速扩张大洋中脊(MORB)、俯冲带仰冲板片(SSZ)两种构造环境(王奕萱等,2018)。戚学祥等(2021)将其称为“龙陵-瑞丽俯冲增生杂岩”,由蛇纹石化橄榄岩、玄武岩/辉长岩、硅质岩、碳酸盐岩、含放射虫层状硅质岩和锰结核的深海沉积岩等岩块呈规模不等的团块状、透镜状分布于浊积岩基质中,具有典型的俯冲增生杂岩岩石组合特征,是中特提斯洋演化的产物(戚学祥等,2021)。

1∶5 万遮放、曼彦等5 幅的区域地质调查确定了以下三个重要的地质事实:①三台山地区不存在中生代的远洋沉积组合。下三叠统扎多组下与中—上二叠统沙子坡组、上与下—中三叠统伙马组(喜鹊林组)浅水台地碳酸盐岩均呈假整合接触(云南省地质调查院,2020⑤;云南地质矿产勘查开发局,1995⑪),尽管其厚度较大、具有半深水浊积岩的特点,发育时限很短(<10 Ma),显然不能代表任何大洋盆地关闭后的残迹,应属古特提斯洋盆向东俯冲消减中,在后缘伸展构造环境中,于碳酸盐岩台地上发育的裂陷槽沉积,与耿马地区的下三叠统怕拍组类似(张远志,1996)。侏罗系勐戛组(J2m)—白垩系弄坎组(K1l)为浅海陆棚相的含火山岩-碳酸盐岩的红色复陆屑建造。因此,也不可能存在中生代的蛇绿混杂岩。②由三台山乡向西至西山乡之间,在腾冲地块与保山地块之间发育有大量强变形—弱变质的火山-沉积岩及少量的超镁铁质岩岩片,并普遍被古近纪二长花岗岩侵入、吞噬,多呈孤岛状、港湾状出露。其中包括变质橄榄岩、堆晶辉长岩、浅色岩系、远洋硅泥质沉积、洋内弧火山-沉积组合、陆缘沉积残片(包括碳酸盐岩滑块及近源浊积岩残片)共6 类岩石成因组合(云南省地质调查院,2020⑤),岩石普遍发生千糜岩化,且变形、变质普遍不均匀。其中的远洋硅泥质沉积分布最为广泛,堆晶辉长岩仅发现一个很小的岩片,超镁铁质岩岩片数量众多,但单个岩片规模很小。在洋内弧火山-沉积组合的英安质千糜岩中获锆石UPb 年龄501.2 ± 2.8 Ma(云南省地质调查院,2020⑤)。一些研究者将这些强变形—弱变质的火山-沉积岩划归古元古界高黎贡山岩群或新元古界梅家山岩群(中国地质科学院岩溶地质研究所,2010⑫;四川省地质调查院,2012⑬;成都地质调查中心,2011⑭),一些弱变质的泥质板岩、硅质岩、变质砂岩则划归白垩系弄坎组(四川省地质调查院,2012⑬;成都地质调查中心,2011⑭)。③在“龙陵-瑞丽俯冲增生杂岩”东侧的平达—镇安街一带发育有大量的晚寒武世—奥陶纪同碰撞强过铝花岗岩(云南省地质调查院,2020⑤)。

综上所述,腾冲地块与保山地块之间确实存在过一个古大洋,但其在晚寒武世地史时期就已经关闭了。三台山以东的超镁铁岩是沿断裂冷侵位到白垩系弄坎组杂色砂岩的地幔橄榄岩岩片,其异常富集Cr、Ni等强相容元素,极度贫化稀土等强不相容元素,可能为经历高度部分熔融(>35%),或是多次部分熔融的变质橄榄岩残片,其中的锆石U-Pb年龄190.5 ±1.3 Ma与侏罗系柳湾组玄武岩可能代表了同一次部分熔融事件(刘慧民,2018)。在同一构造带北部拉怀一带的流纹岩(可能属浅色岩系)中获锆石U-Pb年龄120.2 ±1.4 Ma(中国地质科学院岩溶地质研究所,2010⑫),在龙陵地区的糜棱岩化流纹岩(亦可能属浅色岩系)、斜长角闪岩(变质海底玄武岩)中获锆石U-Pb 年龄128.4 ±2.7 Ma、127.8 ±6.9 Ma、103.5 ±4.6 Ma(四川省地质调查院,2012⑬),这与腾冲地块上普遍发育的早白垩世花岗岩的时代基本一致,相当于Pangea超大陆裂解的高峰期,但将其作为“三台山蛇绿混杂岩”的时代显然是不妥当的。鉴于目前的研究程度,尚难确定该洋盆扩张的鼎盛时期,但可以肯定该洋盆在晚寒武世就基本关闭了,相当于泛非运动时期,故推测洋盆扩张的鼎盛时期可能为早寒武世,甚至更早。为避免不必要的混乱,《云南省区域地质志》(第二版,修编)将该蛇绿混杂岩命名为“寒武纪西山蛇绿混杂岩”,代表腾冲与保山地块之间曾经存在过的古大洋关闭后的残迹,洋盆关闭过程中,洋壳可能是向西俯冲的。沿缅甸境内密支那一线新特提斯洋盆的关闭过程中,腾冲地块沿高黎贡山-瑞丽断裂带向东逆冲,致使寒武纪西山蛇绿混杂岩在镇安街以北逐渐尖灭。

3.3 湾河蛇绿混杂岩带的厘定及源区性质讨论

湾河蛇绿混杂岩最早由1∶25 万临沧幅、滚龙幅命名,认为它是晚古生代铜厂街蛇绿混杂岩带经后期构造改造、岩浆顶托等作用肢解的岩片,仅出露于双江湾河铁矿区(云南省地质调查院,2004⑨)。经过近年来的1∶5 万区域地质调查,发现湾河蛇绿混杂岩向北可断续延伸到漕涧一带(云南省地质调查院,2018③),向南经澜沧黑河至景洪市勐宋以南延入缅甸境内,并在变质堆晶辉长岩(层状斜长角闪岩)、浅色岩系中获得了一大批早古生代的锆石U-Pb年龄(云南省地质调查院,2016②;云南省地质调查院,2020④;云南省地质矿产勘查院,2020⑦)。显然,湾河蛇绿混杂岩代表了一个早古生代大洋盆地关闭后的残迹,并非铜厂街蛇绿混杂岩构造肢解的残片。同时在其中发现了大量的退变质榴辉岩岩片(云南省地质调查院,2016②;云南省地质调查院,2020④;云南省地质矿产勘查院,2020⑦)。在控角剖面上具有亚速尔型洋岛玄武岩地球化学特点的退变质榴辉岩中获锆石U-Pb 年龄801 Ma(孙载波等,2018);在澜沧黑河地区具有前弧玄武岩特点的退变质榴辉岩中获锆石U-Pb 年龄480 Ma(王巍等,2021);在忙那河剖面上具有前弧玄武岩特点的斜长角闪片岩中获锆石U-Pb 年龄471 Ma(刘桂春等,2017);具有弧火山岩特点的奥陶系惠民组变玄武岩中获锆石U-Pb 年龄456 Ma(云南省地质调查院,2013⑮)。在湾河蛇绿混杂岩西侧的“澜沧岩群”勐井山岩组绿片岩中获锆石U-Pb年龄789 Ma、780 Ma(云南省地质矿产勘查院,2017⑯),曼来岩组的凝灰岩中获U-Pb年龄487 Ma(云南省地质调查院,2020④)。这些年龄数据表明随着Rodinia 超大陆的裂解,最迟到南华纪初期,湾河蛇绿混杂岩代表的洋盆就已经发育了典型的洋壳,在早奥陶世达到鼎盛期,开始由扩张向俯冲、消减转化。

湾河蛇绿混杂岩的各类岩石成因组合出露较为齐全,除外来岩片的“裂离地块”尚未发现外,其余12 类岩石成因组合均有出露。榴辉岩除常见的由堆晶辉长岩、块状辉长岩、玄武岩等火成岩经高压变质而成外,还有相当数量由远洋沉积物经高压变质而成的岩石——石榴多硅白云石英片岩(云南省地质矿产勘查院,2020⑦)。详细的变质地质学研究表明榴辉岩与石榴多硅白云石英片岩经历了相似的变质过程,野外还可见到一些块度较小的榴辉岩直接被大块度的石榴多硅白云石英片岩所包裹云南省地质矿产勘查院,2020⑦)。

通过对变质堆晶辉长岩(层状斜长角闪岩)及海底玄武岩(绿片岩、斜长角闪片岩)地球化学特征的对比研究,发现它们均由富集型的洋中脊玄武岩(E-MORB)、地幔柱玄武岩两类岩石构成,二者在稀土元素配分模式、微量元素特点方面差异明显。两类性质差异较大的海底玄武岩、堆晶辉长岩密切共生的情况说明在洋盆的扩张成盆过程中,可能存在洋中脊与地幔热柱的重叠,或许洋中脊本身就是地幔热柱进一步发展的产物。按照Dilek and Furnes(2011)的分类方案,可将湾河蛇绿混杂岩归入洋中脊-地幔柱型(MORB-P)。

洋岛玄武岩-海山碳酸盐岩组合主要出露于漕涧地区,玄武岩在地球化学上显示了较为典型的夏威夷型洋岛玄武岩的特点,表明它们主要形成于洋盆的成熟期。

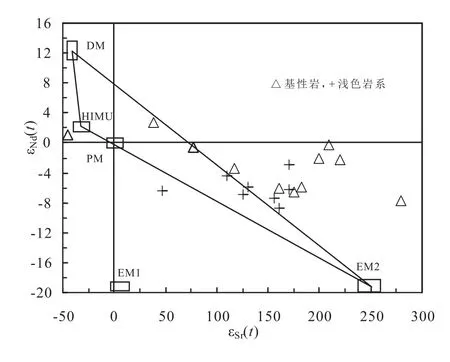

在澜沧小黑河以南,湾河蛇绿混杂岩中的浅色岩系十分发育,并可进一步细分为堆晶成因的浅色岩系、分异共结成因的浅色岩系、重熔成因的浅色岩系,并且3 者在野外的产出状态、岩石学、岩石地球化学上均有不同程度的差异。

湾河蛇绿混杂岩的各类岩石普遍具有较高的放射成因铅,尤其是一些浅色岩系表现更为明显,在Zartman(1981)的206Pb/204Pb-207Pb/204Pb 图解(沈渭洲,1987)中所有样品均位于上地壳增长曲线的上方(图略),也不具有明显的线性关系,表明岩浆或其源区受到了陆壳物质的不同程度混染。80%的样品具古老地幔模式年龄,tDM=1649 ~2695 Ma,平均为1942 Ma,暗示了岩浆源区从地幔储库中分离出来的时间(即成源年龄)大致与Columbia 超大陆事件吻合(沈渭洲,1987)。结合勐宋坝一带的斜长角闪片岩(样品号D5942-1-1,原岩为洋脊玄武岩)中可见大量2034 Ma 左右的继承性锆石(云南省地质调查院,2020④)的地质事实分析,湾河蛇绿混杂岩之变质堆晶辉长岩、海底玄武岩中的地幔柱玄武岩可能是Columbia 超大陆事件中的俯冲洋壳下沉到核-幔边界后,与外地核相互作用的产物(Maruyama et al.,2007;夏林圻,2013),该地幔柱的活动也导致了Rodinia超大陆的解体。在εSr(t)-εNd(t)图解中(图4),约50%的样品分布在亏损地幔源区(DM)与富集Ⅱ型地幔源区(EM2)的连线上,另外约50%的样品不同程度地向右漂移,基性岩类尤其明显,应属岩石与海水之间Sr同位素交换的结果(沈渭洲,1987)。利用杠杆原理计算表明,亏损地幔(DM)对岩浆的贡献比例为32% ~71%,富集Ⅱ型地幔(EM2)对岩浆的贡献比例为29%~68%。

图4 奥陶纪湾河蛇绿混杂岩εSr(t)-εNd(t)图解Fig. 4 εSr(t)-εNd(t)diagram of Ordovician Wanhe ophiolitic mélange

总而言之,湾河蛇绿混杂岩的岩浆源区是Columbia超大陆事件中从原始地幔中分离出来的两类源区,分别为俯冲消减作用形成的富集Ⅱ型地幔(EM2)源区、亏损的岩石圈地幔(DM)源区。这与存在两类性质迥异的洋中脊玄武岩、变质堆晶辉长岩的地质事实也是十分吻合的。

3.4 铜厂街蛇绿混杂岩带与原、古特提斯继承性演化

铜厂街蛇绿混杂岩最早由杨嘉文(1982)著文报道,并认为属陆间裂谷型。经过数十年的研究,目前在深度上、广度上都得到了很大的扩展,特别是1∶25 万临沧幅区域地质调查在双江县牛井山、云县南汀河、耿马县干龙潭等地识别出了大套的变质堆晶辉长岩(层状斜长角闪岩),并在干龙潭一带的斜长角闪片岩获锆石U-Pb年龄349 Ma(段向东等,2006);在牛井山剖面上的变质堆晶辉长岩中获锆石U-Pb年龄417 Ma(云南省地质调查院,2008⑧)。朱勤文和张双全(1999)在孟连一带识别出夭折堆晶岩、大洋中脊玄武岩等(朱勤文和张双全,1999)。将铜厂街蛇绿混杂岩的空间展布范围拓展到数百千米。李静(2003)对双江县牛井山地区的变质堆晶辉长岩进行了深入研究,认为铜厂街蛇绿混杂岩代表了滇西地区古特提斯大洋关闭后的残迹。

铜厂街蛇绿混杂岩中各类岩石成因组合出露也较为齐全,目前已识别出变质橄榄岩、堆晶橄榄岩、变质堆晶辉长岩、块状辉长岩、岩墙群、浅色岩系、海底玄武岩、洋岛-海山组合、远洋沉积、裂离地块、陆缘沉积残片共11 类岩石成因组合(云南省地质调查院,2016②),尚未发现洋内弧火山-沉积组合、榴辉岩类。

变质橄榄岩仅出露于铜厂街、牛井山两地,以规模较小的岩片产出。主要岩石类型有蛇纹岩、变质斜方辉橄岩、方辉橄榄岩。由于蚀变强烈,指示岩石成因的结构印迹均已消失殆尽;依据C. I. P.W.标准矿物组合,大多属方辉橄榄岩、纯橄岩,少数为二辉橄榄岩、橄榄二辉岩,属原始地幔橄榄岩经历中-低程度部分熔融后的残余物。

堆晶橄榄岩也主要分布于铜厂街、牛井山两地,孟连一带出露的大量超镁铁质岩岩墙也被认为是夭折的堆晶岩(朱勤文和张双全,1999)。依据C.I.P.W.标准矿物组合,大多属二辉橄榄岩,少数属方辉橄榄岩、橄榄二辉岩。

变质堆晶辉长岩(层状斜长角闪岩)在铜厂街蛇绿混杂岩中广泛出露,以双江县牛井山剖面、云县南汀河剖面上保存最为完好。在地球化学上可分为两类,一类具有平坦、轻稀土元素亏损的配分模式,并显示了“M”型四分组效应的特点,与富集型的洋中脊玄武岩类似;另一类为轻稀土元素富集型,洋中脊玄武岩标准化的微量元素图解上普遍发育Nb、Ta、Y、Yb的负异常,暗示了岩浆源区可能存在石榴石的残余,并受到了陆壳物质的混染。榴辉岩化的俯冲洋壳正好符合这样的特点。

块状辉长岩、岩墙群单元规模普遍较小,很多地区均未单独表达。浅色岩系同样可划分为堆晶浅色岩系、分异共结浅色岩系、重熔浅色岩系3 类;另外发育少量伟晶状的浅色脉体,其规模很小,与寄主的变质堆晶辉长岩的边界多数模糊不清,可能为堆晶间残留液相迁移、集聚而成。

海底玄武岩也广泛分布,多以绿片岩的面貌出现,牛井山剖面上发育有枕状构造、气孔-杏仁构造。在地球化学上属较为典型洋脊低钾拉斑玄武岩,轻稀土元素不同程度亏损,总体上属标准洋中脊玄武岩(N-MORB),少数地球化学指标向富集型洋中脊(E-MORB)过渡。

铜厂街蛇绿混杂岩中保留有两类洋岛玄武岩,亚速尔型的洋岛玄武岩主要出露于芒怕河、老南掌—硝塘坝—三家山一带(图3),并获锆石U-Pb年龄449 Ma(孙载波等,2017)。夏威夷型洋岛出露于孟连地区,1∶5 万孟连等3 幅称为二叠系火居组(Ph)(云南省地质矿产勘查开发局,1999⑩)。未被卷入构造带中的石炭纪平掌组玄武岩也具有较为典型的夏威夷型洋岛玄武岩的特点。

综上所述,早奥陶世地史时期,湾河蛇绿混杂岩代表的原特提斯洋盆开始俯冲消减时,铜厂街蛇绿混杂岩代表的洋盆已经发育有一定规模的洋中脊。至晚奥陶世地史时期已经发育有典型的亚速尔型洋岛玄武岩,最迟在早石炭世,洋盆已经发育成熟,具有远洋沉积特征的光色组(CPg)放射虫硅质岩中产出早石炭世的牙形石(云南省地质调查院,2004⑨)也佐证了这一认识。显然,在原特提斯洋盆俯冲消减的同时,古特提斯洋盆在快速扩张,二者的继承性演化是在同一个大洋盆地中完成的,不是原特提斯洋盆关闭后的再次打开(即手风琴模式),这一新认识是对威尔逊模式的有益补充。

对铜厂街剖面上的绿片岩、牛井山剖面上的变质堆晶辉长岩进行的Nd-Sr-Pb 同位素研究表明,岩浆源区仍然显示了亏损地幔(DM)源区与富集Ⅱ型地幔(EM2)源区混合的特点,但前者对岩浆贡献的比例高达80% ~84%,后者仅占20% ~16%,与二者轻稀土元素亏损的特点吻合。因此,可以合理推断,原、古特提斯洋盆的扩张是在Rodinia 超大陆裂解的全球构造背景下,紧密相随的两个重要地质事件;随着时间的推移,亏损的岩石圈地幔(DM)逐渐成为海底玄武岩的主要源区,地幔柱对海底玄武岩、堆晶岩的贡献明显降低。相应地,MORB-P型蛇绿岩也转化为MORB型蛇绿岩。

3.5 对白汉场蛇绿混杂岩的新认识及相关问题讨论

白汉场蛇绿混杂岩由1∶25 万福贡县幅、丽江市幅命名,认为是甘孜-理塘蛇绿混杂岩带向南延伸的部分,并在海底玄武岩组合的富集型洋中脊玄武岩中获Rb-Sr等时线年龄356 Ma(云南省地质调查院,2008⑧)。1∶5 万石鼓、丽江县等5 幅对其进行了深入研究,划分为块状辉绿辉长岩、洋脊低钾拉斑玄武岩、洋岛玄武岩、洋岛台地碳酸盐岩、远洋硅-灰-泥沉积、泥盆系碳酸盐岩外来岩块(大理岩岩块、白云岩岩块)共6 类填图单元,在不具填图规模的花岗质脉体(应属浅色岩系)中获锆石U-Pb 年龄351 Ma;在辉绿辉长岩中获锆石U-Pb 年龄272.8 Ma;在海底玄武岩中获锆石U-Pb 年龄256.9 ~245.4 Ma⑥;硅-灰-泥沉积物中普遍含数量不等的粉-细砂陆源碎屑物,并非典型的远洋沉积(四川省地质调查院,2016)。从整体上看,白汉场蛇绿混杂岩带普遍发育裂离地块,如玉龙雪山-哈巴雪山裂离地块、依吉裂离地块,四川境内的一些裂离地块规模更大,并被称为唐央穹窿、瓦厂穹窿、恰斯穹隆等。通过与邻近的金沙江蛇绿混杂岩中的洋岛玄武岩进行对比研究(刘长垠,2005),发现白汉场蛇绿混杂岩的洋岛玄武岩除TiO2含量稍低外,具有较为典型的亚速尔型洋岛玄武岩的稀土元素特点(何松等,2016)。金沙江蛇绿混杂岩的洋岛玄武岩多显示了介于二者之间的特征(刘长垠,2005)(表2)。

表2 白汉场蛇绿混杂岩及金沙江蛇绿混杂岩之洋岛玄武岩特征对比Table 2 Characteristics of OIB from Baihanchang and Jinshajiang ophiolitic mélanges

结合远洋沉积组合、陆壳残片的发育程度等资料分析,金沙江蛇绿混杂岩带代表的洋盆已经接近发育成熟,洋盆关闭后在其西侧形成了以鲁甸花岗岩基为代表的同碰撞花岗岩,以上三叠统一碗水为代表的磨拉石建造(林尧明,1990)。作为对比,白汉场蛇绿混杂岩的特征则可能代表了一个尚未完全发育成熟就被迫关闭的夭折洋盆;可能与区域上昌宁-孟连古特提斯主洋盆关闭的挤压作用的远程效应有关。白汉场洋盆关闭后也不发育同碰撞花岗岩、磨拉石建造等,而是具有软碰撞、不造山的特点。上三叠统诺利阶图姆沟组火山岩可能是与俯冲作用相关的弧火山岩。侵入其中的晚三叠世瑞替期石英二长斑(玢)岩等显示了典型的“埃达克岩”地球化学特点(高Sr低Yb),但部分熔融的主导因素是隆升-减压作用,与流体关系不大,不是俯冲消减作用的直接产物。本文认为可能与俯冲板片前端断离拆沉、后缘快速折返的减压熔融作用有关,属后碰撞阶段的岩浆活动。

3.6 对马关“八布蛇绿岩”的新认识

马关“八布蛇绿混杂岩”也是一个争议较大的问题。锺大赉等(1998)发文将马关八布地区的镁铁—超镁铁岩称为“八布蛇绿岩”(锺大赉等,1998),并认为辉绿岩、玄武岩都是MORB 型的,可以排除岛弧环境的可能(锺大赉等,1998)。徐伟等(2008)认为八布蛇绿岩形成于弧后盆地环境,其形成可能是古太平洋从SE 至NW向华南大陆俯冲的产物(徐伟等,2008)。冯庆来、刘本培在八布地区的燧石岩块中发现了丰富的早二叠世放射虫组合,认为早石炭世至早二叠世存在具有一定规模的深水盆地,该盆地应为扬子板块和印支板块之间的洋盆(冯庆来和刘本培,2002)。《云南省区域地质志》(云南省地矿局,1993)则将其解释为大陆内部地幔物质作构造底劈侵位所致(林尧明,1990)。

本次研究注意到了以下几点事实:①从区域地质资料分析“八布蛇绿混杂岩”的空间分布范围不可能超过300km,国内部分20km,国境线至越南亮山—北宁一线约280km,四周均为晚古生代的碳酸盐岩台地沉积。②从中泥盆世开始,滇东南地区出现了台地-台沟(盆)相的沉积分异,至中—晚二叠世岭薅组沉积时期达到极盛(林尧明,1990),局部地段可能发育有洋壳,但最迟在晚三叠世盆地肯定已经消失,即使从早石炭世起算,洋盆存续的时间也不超过150 Ma。从时间上、空间上分析“八布蛇绿混杂岩”都不可能代表一个地史时期上曾经存在过的古大洋盆地。③从岩石地球化学上分析,玄武岩、辉绿岩普遍发育“T-N-T”型的负异常,表明部分熔融过程中流体可能起主导作用,类似弧后盆地的特点。但“八布蛇绿混杂岩”距最近的金平三台坡蛇绿混杂岩的直线距离都超过了150km,将其看作是三台坡蛇绿混杂岩代表的洋盆俯冲消减对应的弧后盆地也是难以令人信服的。类似地,一些研究者仅仅依据岩石地球化学的研究,将滇东南建水地区的峨眉山组地幔柱玄武岩划为弧后盆地玄武岩(董云鹏和朱炳泉,1999;谢静等,2006),显然缺乏对区域地质情况的全盘考虑。总之,本文赞同《云南省区域地质志》(云南省地矿局,1993)的观点,认为“八布蛇绿混杂岩”不能代表曾经存在过古大洋,也不是大洋盆地关闭过程中形成的弧后盆地。可能是大陆内部岩石圈地幔橄榄岩底劈上侵、减压-脱水部分熔融形成的地幔橄榄岩-辉长岩-玄武岩-台沟(盆)相沉积的复杂组合体,后期的构造改造使其进一步复杂化。大致同一时期的三叠纪南盘江盆地也可能是这类大陆板内地壳垂直运动的产物,而非离散型或汇聚型板块边缘盆地。

综上所述,本文介绍的研究思路以板块构造理论、超大陆理论、地幔柱假说为指导,从蛇绿混杂岩的物质组成、形成环境、形成时代研究入手,不纠结于复杂的、难以追溯的具体过程,尽可能真实、全面地重塑蛇绿混杂岩代表的洋盆发展、演化的历史,尤其重视洋盆由扩张到萎缩这一转折时期的确定,结合区域地质资料的综合研究,获得了比以往的研究方法更为丰富的洋盆演化信息。限于篇幅,其余的5 条蛇绿混杂岩(怒江蛇绿混杂岩、德钦蛇绿混杂岩、金沙江蛇绿混杂岩、双沟蛇绿混杂岩、三台坡蛇绿混杂岩)的情况本文不再详细介绍。

致谢:工作过程中得到中国区域地质志项目办公室、区调项目所属工程、云南省地质勘查基金的支持。中国地质科学院李挺栋院士、丁孝忠研究员,天津地质矿产研究所陆松年研究员,中国地质调查局发展研究中心肖庆辉研究员,成都地质矿产研究所潘桂棠研究员、王立全研究员等还亲自深入野外进行考察、指导工作,在此一并致谢!

注释:

①云南省地质调查院,2014.1∶5 万大马街、兔街等4 幅区域地质调查报告[R].

②云南省地质调查院,2016.1∶5 万香竹林、勐库等7 幅区域地质调查报告[R].

③云南省地质调查院,2018.1∶5 万归州、宝丰等4 幅区域地质调查报告[R].

④云南省地质调查院,2020.1∶5 万曼班、大勐龙等6 幅区域地质调查报告[R].

⑤云南省地质调查院,2020.1∶5 万遮放、曼彦等5 幅区域地质调查报告[R].

⑥四川省地质调查院,2016.1∶5 万石鼓、丽江县等5 幅区域地质调查报告[R].

⑦云南省地质矿产勘查院,2020.1∶5 万下景张、新营盘等4 幅区域地质调查报告[R].

⑧云南省地质调查院,2008.1 ∶25 万凤庆县幅区域地质调查报告[R].

⑨云南省地质调查院,2004.1∶25 万临沧幅、滚龙幅区域地质调查报告[R].

⑩云南省地质矿产勘查开发局,1999.1∶5 万孟连、曼信等3 幅区域地质调查报告[R].

⑪云南地质矿产勘查开发局,1995.1∶5 万瑞丽、大别等4 幅区域地质调查报告[R].

⑫中国地质科学院岩溶地质研究所,2010.1∶5 万潞西、平达幅区域地质调查报告[R].

⑬四川省地质调查院,2012.1∶5 万龙陵、镇安街等4 幅区域地质调查报告[R].

⑭成都地质调查中心,2011.1∶5 万江东、帕底等3 幅区域地质调查报告[R].

⑮云南省地质调查院,2013.1∶25 万澜沧县幅勐海县幅区域地质调查报告[R].

⑯云南省地质矿产勘查院,2017.1∶5 万营盘幅、雪华幅区域地质调查报告[R].

——来自丁青蛇绿岩专项地质调查的证据*