“一带一路”服务贸易网络的结构特征与影响因素

潘 安,刘 红

近年来,传统货物贸易发展速度明显放缓,服务贸易有望成为推动中国经济增长的新引擎(林僖,2021)。得益于“一带一路”建设的推进,中国与沿线国家的服务贸易取得了快速发展。中国自“一带一路”沿线国家服务进口从2017年的668.7亿美元增至2019年的798.2亿美元,累计服务进口2317.9亿美元,年均增长14.5%,对中国服务进口增长的贡献率达51.1%(1)数据来源于《中国服务进口报告2020》。。根据商务部统计数据,在2020年全球服务贸易总额同比下降近20%的冲击下,中国与“一带一路”沿线国家服务贸易总额基本与2019年持平,而到2021年第一季度中国对沿线国家服务贸易增长达6.6%,其中出口增长36.8%(2)数据来源于商务部服贸司于2021年9月在第四届“一带一路”服务贸易合作论坛上发布的数据。。可见,在2020年全球新冠肺炎疫情蔓延的不利影响下,中国与“一带一路”沿线国家的服务贸易往来呈现出逆势增长的发展趋势。

世界服务贸易发展严重失衡,服务贸易结构逐渐呈现出复杂化、立体化与网络化趋势(周文韬 等,2020)。随着“一带一路”建设的不断推进,沿线国家服务贸易已经形成相当规模的网络,那么“一带一路”服务贸易网络究竟有着怎样的网络结构特征?不同服务行业贸易网络结构是否具有异质性特征?哪些因素会对“一带一路”服务贸易网络产生影响?对此,本文利用2013—2019年137个“一带一路”沿线国家间双边服务贸易数据,构建“一带一路”服务贸易网络,从多方面揭示服务贸易网络的结构特征,并运用QAP方法分析服务贸易网络的影响因素,以期对上述问题作出回答。

一、文献综述

随着世界服务贸易的持续快速发展,关于服务贸易发展特征的研究也逐渐涌现。世界服务贸易与货物贸易同步增长,其中发达国家居主导地位(周少芳,2014)。全球大多数经济体服务出口复杂度有所上升,中国与发达经济体相对差距在逐渐拉大(程大中 等,2017),中国在“一带一路”沿线国家中的比较优势也较低(尚涛 等,2018)。在维持服务贸易出口较快增速的同时,中国服务出口结构正在逐渐优化,服务贸易地位有所提升(来有为 等,2017;李敬子 等,2020)。发达国家比发展中国家在知识密集型服务业上更具优势,该行业将是两者开展贸易竞争的主要领域(代中强 等,2015)。近年来数字贸易发展迅速,对传统贸易提出挑战(周念利 等,2020);金融服务贸易是服务贸易内部结构优化的重要内容之一,中国金融服务贸易发展速度较快,但发展滞后,与中国全球贸易大国地位并不匹配(黄满盈,2015)。

对于服务贸易的影响因素,Freund等(2002)、黄建锋等(2005)都较早关注到互联网和信息通信技术对于服务贸易的影响,Nath等(2017)认为信息和通信技术发展对于服务贸易增长有显著促进作用。宋加强等(2014)利用156个国家的跨国面板数据研究发现,教育支出、网络电信发展状况、法律以及贸易开放度等因素对现代服务贸易国际竞争力具有重要影响。张雨等(2015)通过实证分析发现,人力资本、服务贸易开放度、利用外资额、人均GDP水平、基础设施、制度质量以及货物贸易规模对服务贸易出口具有显著影响。在前期研究基础上,刘洪铎等(2018)还特别关注到国际声誉的影响作用,认为良好的国际声誉具有明显的贸易促进效应;刘洪愧(2016)、林僖等(2018)又着重分析了区域(服务)贸易协定的影响作用,均认为相关贸易协定发挥了积极的贸易促进作用。

随着社会网络分析法在国际贸易研究领域的推广运用,部分学者逐渐关注到服务贸易网络的结构特征和影响因素问题。陈丽娴(2017)针对全球生产服务贸易网络的分析,得到国家之间生产服务贸易联系更加紧密的结论。姚星等(2019)则基于全球价值链的分析视角,在增加值贸易核算框架下探究不同国家服务贸易增加值网络的结构和演化特征。张昱等(2020)通过考察中国服务贸易的国际竞争力,认为中国服务贸易竞争力整体偏低但呈不断增强之势。杨晨等(2017)运用QAP分析方法研究亚太地区服务贸易网络的影响因素,认为地理距离、经济距离、制度距离和技术等因素均对亚太地区服务贸易网络有显著影响。姚星等(2021)通过实证分析经济规模、产业相对产出水平、产业关联程度、边界相邻以及共同语言的影响作用,认为上述影响因素对服务贸易发展均产生显著促进作用。

综上,鲜见关于“一带一路”服务贸易网络的分行业特征异质性讨论和影响因素分析。据此,本文将利用社会网络分析的前沿分析方法,重点分析“一带一路”服务贸易网络的结构特征及其行业异质性,并借助QAP方法对该服务贸易网络的影响因素进行实证分析。

二、数据来源与网络构建

(一)数据来源

本文“一带一路”沿线国家之间的服务贸易进出口数据来源于WTO-OECD平衡服务贸易数据库(BaTIS)。在“一带一路”沿线国家选择方面,本文以是否与中国签署“一带一路”合作文件为依据,确定具体的“一带一路”沿线国家名单。根据中国“一带一路”网提供的数据,截至2021年6月23日,中国已同140个国家和32个国际组织签署206份共建“一带一路”合作文件(3)详细国家和国际组织名单见中国“一带一路”网,https://www.yidaiyilu.gov.cn/gbjg/gbgk/77073.htm。。据此,本文确定包括中国在内的“一带一路”沿线国家共计141个。在与BaTIS数据库进行数据匹配后,发现南苏丹、纽埃、密克罗尼西亚联邦和库克群岛的服务贸易数据存在缺失,故本文最终选取剩余137个国家作为研究对象分析“一带一路”服务贸易网络的结构特征(4)由于平衡后的世界各个国家之间服务贸易进口数据和出口数据趋于一致,本文根据服务贸易出口数据进行分析。。

(二)“一带一路”服务贸易网络构建

本文通过社会网络分析法研究“一带一路”服务贸易网络的结构特征。在构建服务贸易网络时,以沿线国家为网络节点,以国家之间的服务贸易联系为边,以国家之间的服务贸易出口额为权重。设i(i=1,2,…,137)为出口国,j(j=1,2,…,137)为进口国,参考Cerina等(2015)的做法,选取1亿美元为阈值,提取沿线国家之间存在的主要服务贸易关系。另外,本文用邻接矩阵A=[ai,j]来表示沿线国家之间的贸易联系,若两国之间存在服务贸易联系,则ai,j=1,否则ai,j=0。设权重矩阵W=[wi,j],wi,j表示i国向j国出口的服务贸易额。

(三)网络结构特征的衡量指标

1.网络密度与网络联系强度

(1)网络密度。网络密度(Network Density)描述网络中节点之间的连接程度,网络密度越大,表示该网络对其中节点的影响力越大。网络密度等于“实际存在的关系总数”除以“理论上潜在存在的最大关系数”。本文的网络密度代表“一带一路”沿线国家服务贸易往来的紧密程度。网络密度的定义如式(1)所示,其中ND表示网络密度,m为网络中实际关系的个数,节点数为n。

(1)

(2)网络联系强度。网络联系强度一般用节点的强度表示,即点强度。点强度(Strength)衡量的是节点i与其他节点之间联系的时间长度、感情强度、亲密性或代表联系特征的互惠活动的综合。“一带一路”服务贸易网络的点强度表示一国与其他沿线国家服务贸易强度,它是对无权贸易网络中点度中心度的延伸,不仅考虑了一国服务贸易出口目的国和进口来源国的数量,还考虑了与伙伴国服务贸易往来的强度。在有向网络中,点强度可分为出强度和入强度,分别用式(2)表示:

(2)

2.网络中心性

(1)点度中心度。点度中心度(Degree Centrality)指一个节点与其他节点之间连带数量的多少。若某一节点有着较高的点度中心度,表明该节点有着较大的影响力和领导力,能够获取更多的资源,也代表其在网络中的位置越重要。在有向网络中,点度中心度有出度和入度之分,即有:

(3)

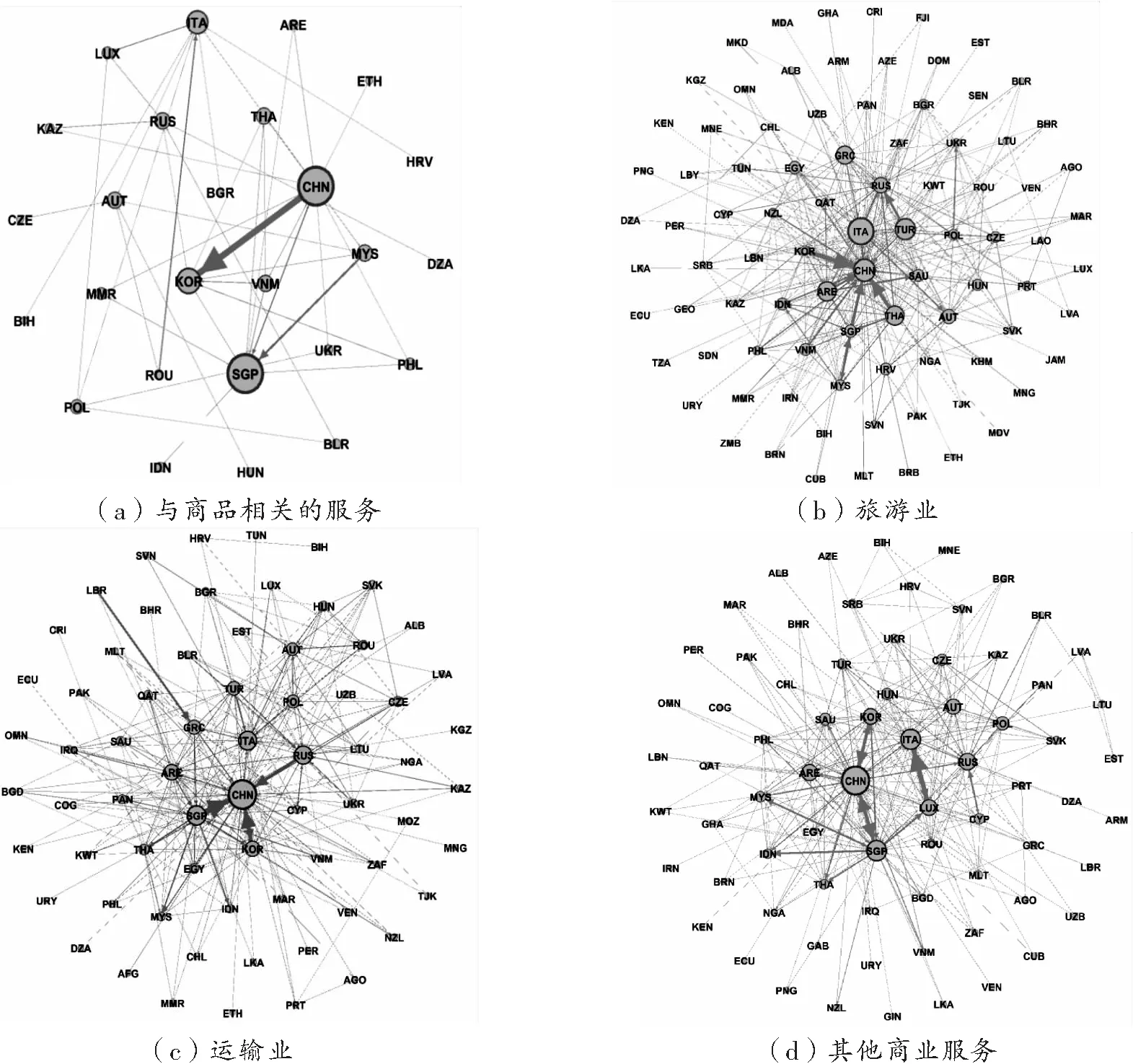

(2)中介中心度。中介中心度(Betweenness Centrality)是一个节点担任其他两个节点之间最短路径“桥梁”的次数与这两个节点之间最短路径总数之比,衡量一个节点在多大程度上担任其他两个节点的“桥梁”。假设节点j和节点k之间最短路径的个数为gjk,节点i担任节点j和节点k之间最短路径“桥梁”的次数为gjk(i),则节点i能够控制节点j和节点k之间交往的能力bjk(i)=gjk(i)/gjk,把节点i在网络里所有“点对”中的中介中心度加在一起即得到节点i的绝对中介中心度。在“一带一路”服务贸易网络中,一国的中介中心度越高,表明该国在沿线国家中的中介作用越突出,“桥梁”作用越重要。标准化后的中介中心度表示为:

(4)

其中,Ci表示节点i的相对中介中心度,n表示节点的数量。

三、“一带一路”服务贸易网络的结构特征

(一)“一带一路”服务贸易网络的拓扑结构

1.“一带一路”服务贸易整体网络拓扑结构

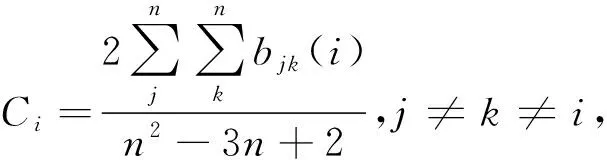

图1分别展示了2013年和2019年“一带一路”服务贸易网络的拓扑结构,其中节点代表各“一带一路”沿线国家,点与点之间的连线代表沿线国家之间的服务贸易往来,箭头则表明服务贸易的方向,由出口国指向进口国。图中节点越大、连线越粗表明贸易量越大。可以看出2013年“一带一路”沿线服务贸易额超出1亿美元的国家相对较少,大规模的服务贸易往来主要存在于中国与韩国、新加坡等国之间;到2019年,节点明显增多,节点之间的联系明显增强,表明越来越多国家积极响应“一带一路”倡议,沿线国家服务贸易往来明显增加,贸易规模不断扩大。

图1 2013年和2019年“一带一路”服务贸易整体网络拓扑结构图

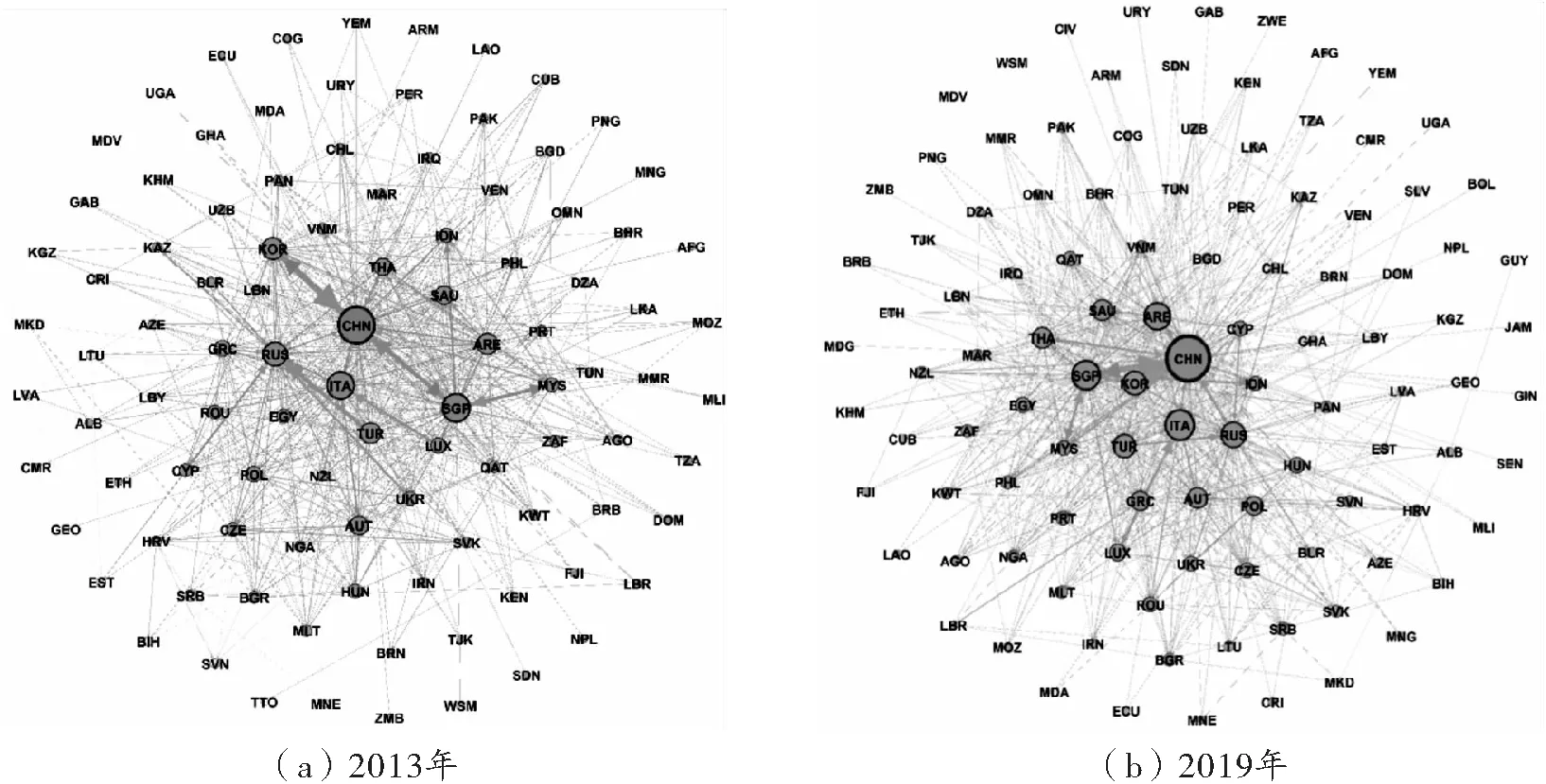

2.“一带一路”商业服务贸易分行业网络拓扑结构

图2为2019年“一带一路”商业服务贸易分行业网络拓扑结构图(5)BaTIS数据库进一步对商业服务进行了行业细分,故本文以此作为分行业分析依据。。如与商品相关的服务行业(6)与商品相关的服务主要包括加工服务、维护和维修服务。,2019年沿线国家间服务贸易额超出1亿美元的国家比较少,其中大规模的服务贸易主要存在于中国与韩国、新加坡与马来西亚以及意大利与罗马尼亚之间,中国、马来西亚和罗马尼亚是沿线服务贸易主要出口国。其他服务贸易中,意大利、中国、阿联酋、土耳其以及泰国与沿线国家的旅游业服务贸易往来比较密集,中国、新加坡、意大利、韩国和俄罗斯与其他沿线国家的运输业服务贸易往来较多。

图2 2019年“一带一路”商业服务贸易分行业网络拓扑结构图

(二)“一带一路”服务贸易网络的结构特征

1.“一带一路”服务贸易整体网络的结构特征

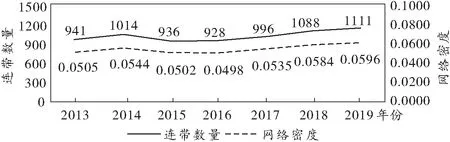

根据式(1)计算2013—2019年“一带一路”服务贸易整体网络密度,结果如图3所示。可以看出,“一带一路”服务贸易整体网络的网络密度和连带数量变化趋于一致,于2014年到达第一次高峰,说明2013年“一带一路”倡议提出后,“一带一路”沿线国家服务贸易往来逐渐增多,沿线国家之间的服务贸易联系更加紧密。整体网络密度从2013年的0.0505上升到2019年的0.0596,总体增长幅度达18.02%,但整体网络密度偏低。服务贸易网络的连带数量总体呈上升趋势,从2013年的941上升到2019年的1111,总体增长幅度达18.07%。

图3 2013—2019年“一带一路”服务贸易整体网络密度

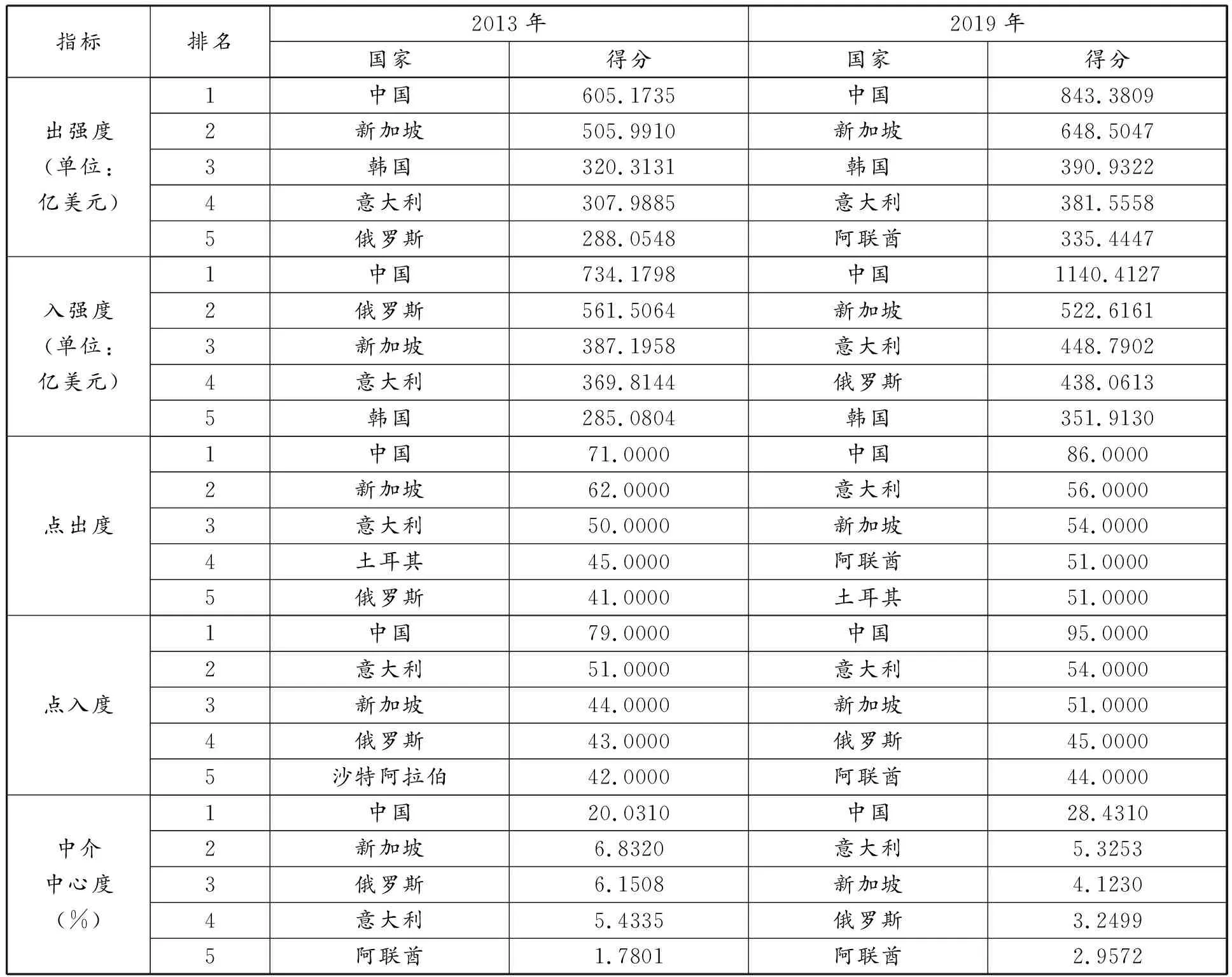

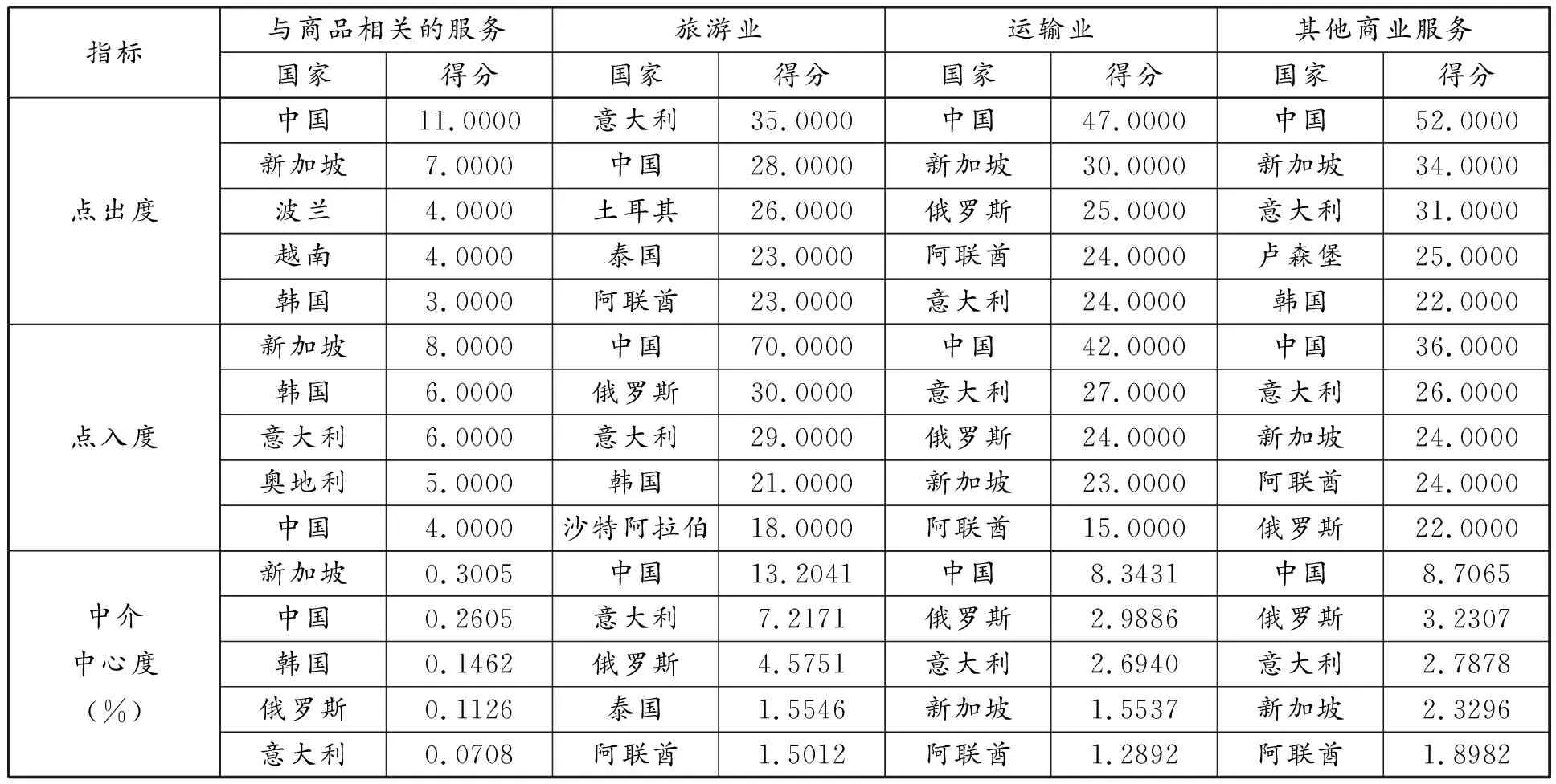

2013年和2019年“一带一路”服务贸易整体网络相关特征指标的计算结果如表1所示。从出强度看,在所选年份中,中国、新加坡、韩国和意大利服务贸易出口强度稳定排在前四名,服务贸易出口强度也在逐步增长,反映上述四个国家服务贸易具有较强的竞争力。另外,阿联酋服务贸易出口强度在2019年升至第五,表明阿联酋服务贸易出口竞争力在沿线国家中不断增强。从入强度看,服务贸易进口强度排名前五的国家只是位次发生变化。

表1 2013年和2019年“一带一路”服务贸易整体网络相关指标计算结果(前五)

从点出度和点入度来看,中国始终排在第一位,表明作为“一带一路”倡议的发起国,中国与沿线国家之间服务贸易往来非常密切,处于网络的中心地位。从点出度看,中国、意大利、新加坡和土耳其服务贸易出口目的国的数量始终名列前茅,表明这些国家服务贸易稳定发展,服务贸易竞争力较强,同时阿联酋与沿线其他国家的服务贸易往来明显增多。此外,沿线国家点入度的变化表明,成员国服务贸易进口来源国的数量有很大增长,其中阿联酋的点入度排名再次在2019年升至第五。

由表1还可知,在2013年和2019年,中国、意大利、新加坡、俄罗斯和阿联酋的中介中心度始终排在前五位,表明这五个国家在沿线国家之间起着重要的中介作用,“桥梁”角色更为突出。

2.“一带一路”商业服务贸易分行业网络的结构特征

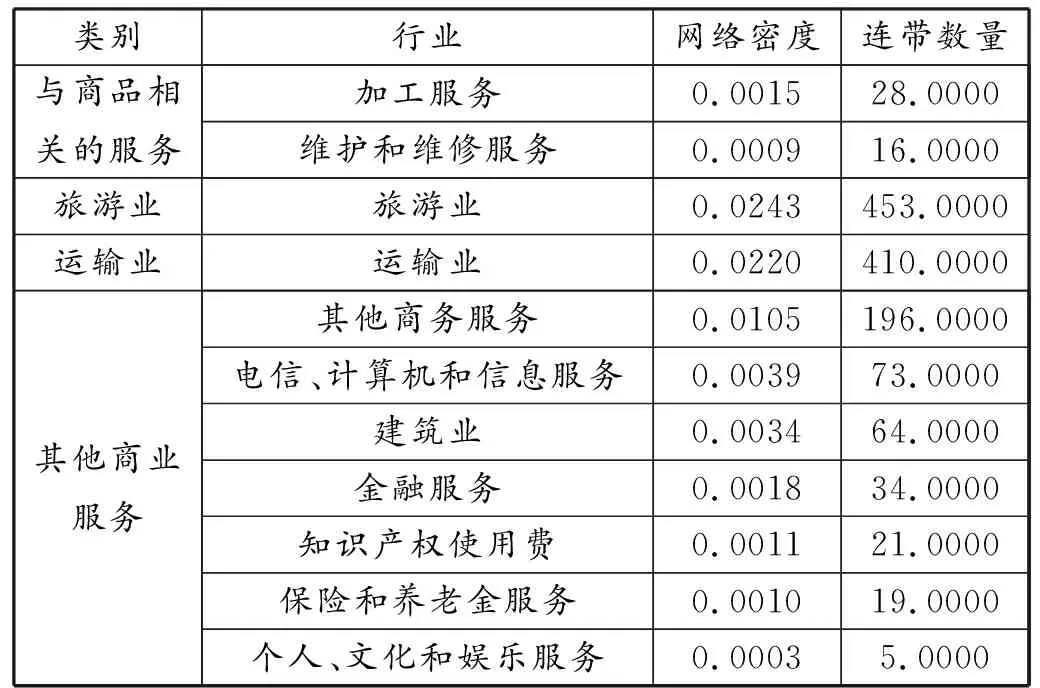

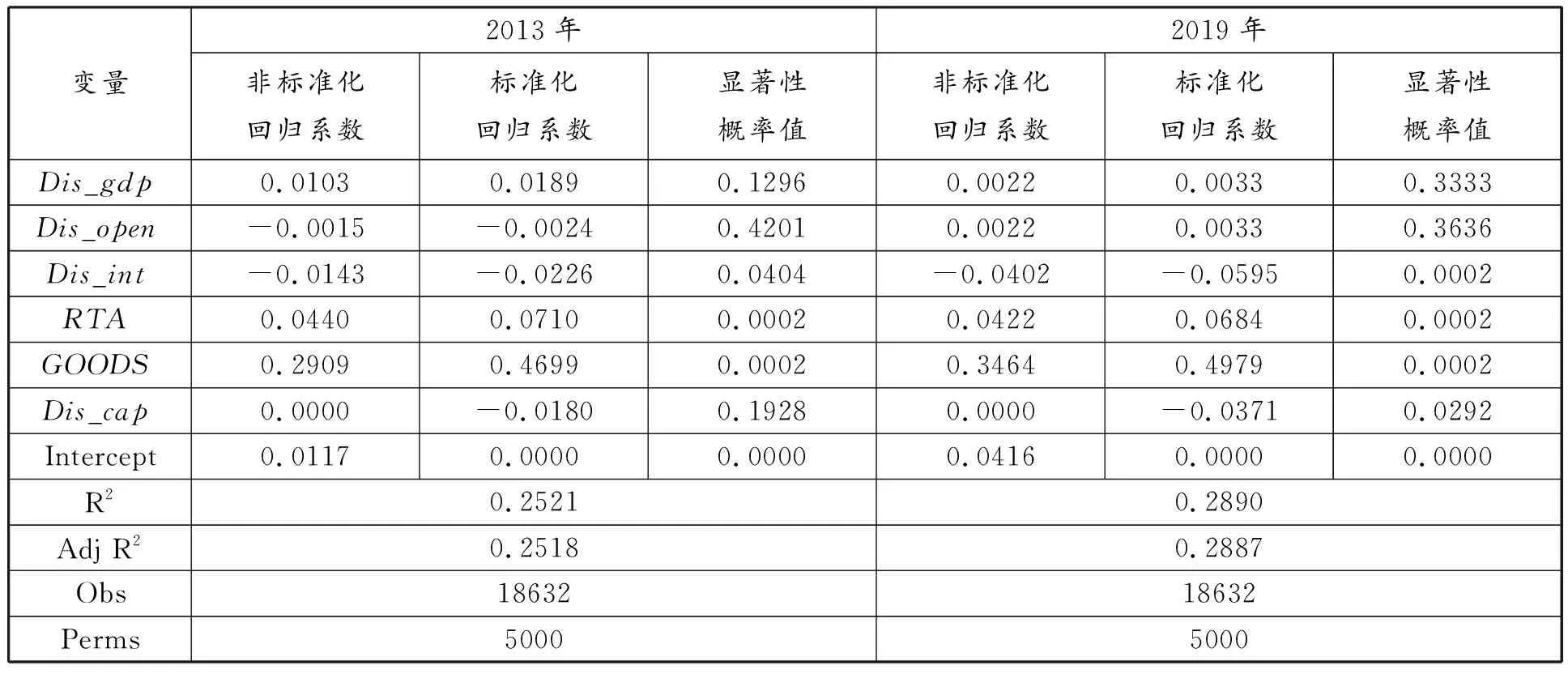

本文以2019年为例,通过网络密度、网络联系强度和网络中心性等指标分析“一带一路”商业服务贸易分行业网络的网络特征。由表2可知,2019年“一带一路”商业服务贸易分行业网络密度并不高,其中旅游业、运输业以及其他商务服务的网络密度排在前三位,表明沿线国家在这三个行业的服务贸易联系更加紧密,这一点在连带数量上也得到体现。相比之下,个人、文化和娱乐服务、维护和维修服务、保险和养老金服务等服务贸易网络的网络密度更低,表明沿线国家之间在这些服务行业上的贸易往来不多,可能受限于行业可贸易性和政府管制等因素。

表2 2019年“一带一路”商业服务贸易分行业网络密度

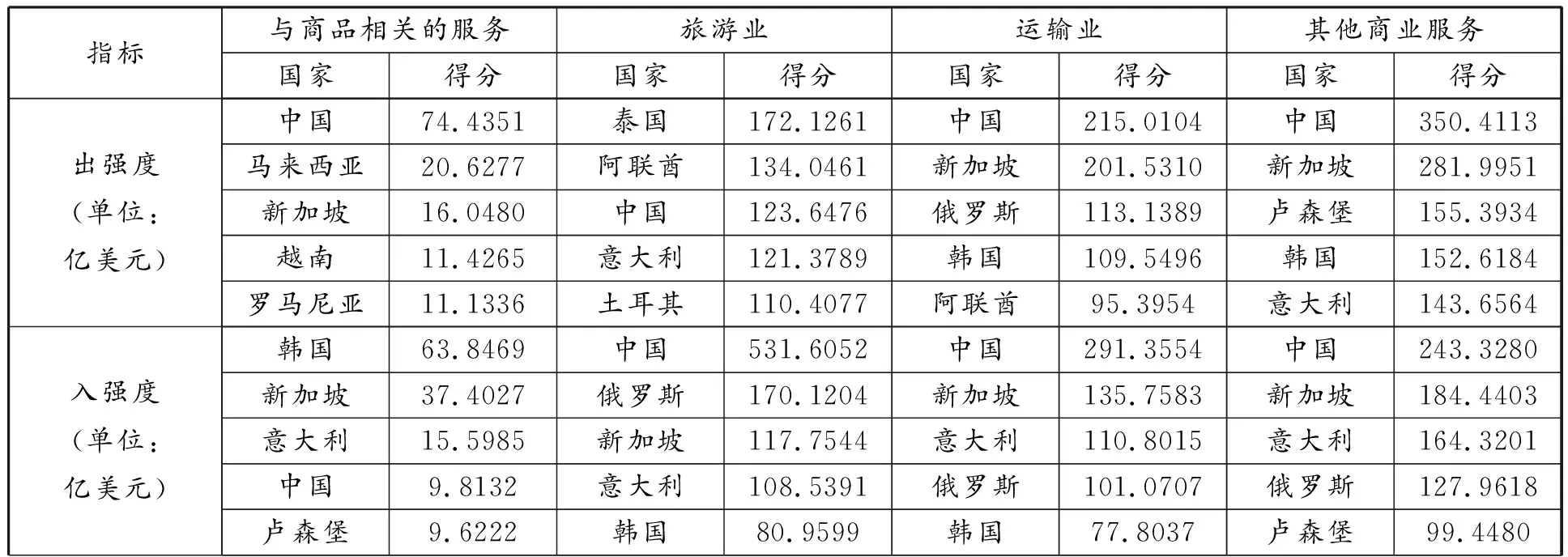

表3进一步报告了2019年“一带一路”商业服务贸易分行业网络相关指标计算结果。从出强度看,中国在与商品相关的服务、运输业以及其他商业服务贸易网络中排名第一,表明中国在上述行业的出口竞争力较强。从入强度看,中国在旅游业、运输业以及其他商业服务贸易网络中排名第一,说明中国对沿线国家在上述行业服务贸易中贡献较大。

表3 2019年“一带一路”商业服务贸易分行业网络相关特征指标计算结果(前五)

从网络中心度来看,中国和新加坡在与商品相关的服务、运输业以及其他商业服务贸易网络中的点出度分别排在第一位和第二位,表明中国和新加坡与沿线其他国家在上述行业贸易往来中联系最为紧密。各行业中沿线国家中介中心度排在前五的主要是中国、俄罗斯、意大利、新加坡和阿联酋,表明上述国家在各行业贸易网络中发挥着重要的“桥梁”作用。韩国和泰国分别在与商品相关的服务业和旅游业贸易网络中排在前五位,表明这两个国家分别在沿线国家上述两个行业贸易往来中同样发挥着重要的中介作用。

续表3

3.块模型分析

本文基于块模型分析进一步考察服务贸易网络的结构特征。以2019年“一带一路”服务贸易整体网络为例,基于CONCOR算法,选择最大分割深度为2,收敛标准为0.2,在剔除36个孤立点后,将剩下101个国家分割成四个板块(见表4)。块模型分割结果显示,板块内关系总数为528,板块外关系总数为572,表明板块间的“溢出效应”比较明显。其中,第一板块内部关系数较少,而板块外接收和发出关系数相差不大,属于经纪人板块。第二板块的内部关系数也比较少,但板块外接收关系数远大于板块外发出关系数,且实际内部关系比例小于期望的内部关系比例,属于净受益板块。第三和第四板块内部关系数和板块外接收与发出关系数都比较多,其中,第三板块接收板块外关系数为254,板块外发出关系数为227,属于主受益板块;第四板块则属于双向溢出板块。从各板块成员国分布可以看出,中国、韩国、沙特阿拉伯、新加坡和土耳其等国属于主受益板块;奥地利、捷克、意大利、卢森堡和俄罗斯等国属于双向溢出板块;文莱、斐济、柬埔寨、缅甸和巴基斯坦等国属于净受益板块;阿富汗、老挝、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦和委内瑞拉等国属于经纪人板块,在板块“溢出效应”中担任“桥梁”作用。

表4 块模型分割结果

四、基于QAP方法的影响因素分析

在社会网络分析法考察“一带一路”服务贸易网络结构特征的基础上,本文进一步利用QAP分析方法探究“一带一路”服务贸易网络的影响因素。

(一)影响因素指标选取

1.国家之间的经济发展水平差异(Dis_gdp)。一般而言,经济发展水平相似的国家间更容易发生贸易往来,过大的经济距离意味着两国资源禀赋差异较大,不利于相互间国际贸易活动的开展(王博 等,2019)。基于此,本文借鉴Balassa等(1987)的相对差异指数,通过计算两国之间GDP规模的相对差异来表示两国的经济距离,即有:

Dis_gdpi,j=1+[wlnw+(1-w)ln (1-w)]/ln2

(5)

其中,Dis_gdpi,j∈(0,1);w=gdpi/(gdpi+gdpj)。

2.服务贸易开放度差异(Dis_open)。一国服务贸易开放程度的扩大有助于其开展服务贸易,但两国间服务贸易开放程度差距的扩大对相互间的服务贸易并不有利。在利用一国服务贸易进出口总额与GDP之比衡量服务贸易开放度基础上,本文仍借助相对差异指数来衡量服务贸易开放度差异,以分析其对“一带一路”服务贸易往来的影响。

3.互联网发展水平差异(Dis_int)。随着数字经济的发展,互联网应用渗透到各个行业,互联网的普及和发展也在一定程度上改变了服务贸易的可贸易性,也有学者指出互联网因素对服务贸易发展有促进作用(Lin,2015;Yousefi,2018)。为此,借鉴宋加强等(2014)的做法,选用安全互联网服务器(每百万人)表示一国互联网发展水平,将互联网发展水平差异作为“一带一路”服务贸易网络的影响因素之一,预期两国的互联网发展水平差距越大,越不容易产生服务贸易联系。

4.是否签订区域贸易协定(RTA)。区域贸易协定的签订不仅有助于加强各国之间的货物贸易联系,也在一定程度上促进了国家之间服务贸易流量的增加,故本文将是否签订区域贸易协定作为影响“一带一路”沿线国家之间服务贸易关系的重要因素。

5.货物贸易总额(GOODS)。随着经济全球化的不断推进,货物贸易与服务贸易的关系日益紧密。货物贸易的发展离不开通信系统、运输网络、计算机技术与信息咨询服务等一系列软环境的支持,这些都离不开现代服务业的发展。据此,本文将“一带一路”沿线国家双边货物贸易总额作为沿线国家服务贸易网络的影响因素,预期货物贸易总额将对沿线国家服务贸易网络变动产生正向影响。

6.国家间的地理邻近关系(Dis_cap)。国家之间的地理邻近关系指两国之间的地理距离,本文使用两国首都之间的地理距离表示国家间地理邻近关系。两国的地理距离越远,表示两国进行服务贸易的成本越高,因而地理距离对两国服务贸易往来将产生抑制作用(姚星 等,2021)。

(二)基于QAP方法的模型构建

根据上述分析,构建如下模型:

SERV=f(Dis_gdp,Dis_open,Dis_int,RTA,GOODS,Dis_cap)

(6)

其中,SERV表示“一带一路”服务贸易网络。相关数据主要来源于联合国数据库、BaTIS数据库、世界发展指标数据库、CEPII、联合国商品贸易统计数据库。

(三)QAP回归结果分析

为充分了解各影响因素对沿线国家服务贸易网络的具体作用,以2019年为例,本文分别以服务贸易整体网络和分行业网络为被解释变量,以各影响因素矩阵为解释变量,沿线国家服务贸易网络的样本总量为137×136=18632(不考虑对角线上的元素)。由于样本量较大,本文选择随机置换5000次,使用UCINET软件进行QAP回归分析。

1.“一带一路”服务贸易整体网络的QAP回归分析

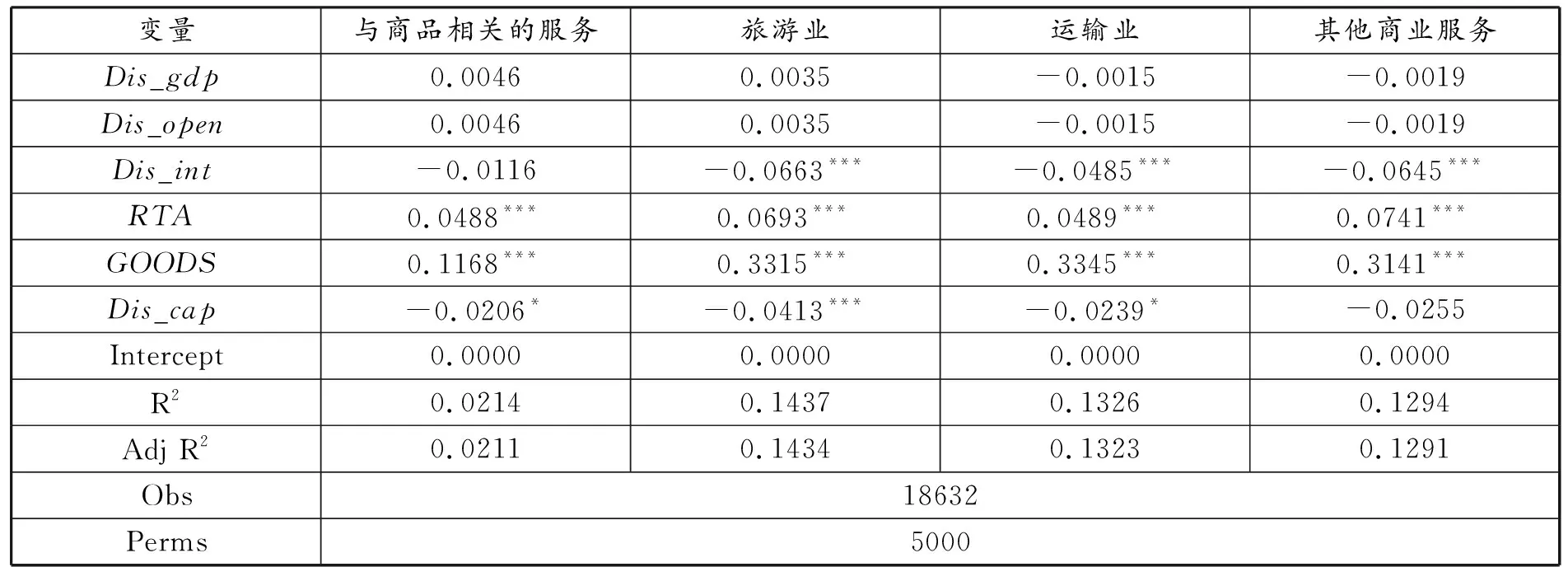

表5报告了2013年和2019年“一带一路”服务贸易整体网络与各影响因素的回归结果。表中调整后的可决系数R2分别为0.2518和0.2887,表明模型中的六个影响因素矩阵分别能够解释2013年和2019年“一带一路”服务贸易网络关系的25.18%和28.87%,可以认为相关影响因素的选择具有较强说服力。

由表5可知,2013年和2019年互联网发展水平差异、是否签订区域贸易协定和货物贸易总额均对“一带一路”服务贸易网络具有显著影响。具体而言,第一,互联网发展水平差异对沿线国家间的服务贸易具有显著的负向影响,其中在2013年和2019年分别在5%和1%水平下通过显著性检验。上述结果表明两国的互联网发展水平差异越大,越不容易产生服务贸易往来,该作用到2019年更为显著。究其原因,服务贸易开展离不开互联网等软环境的支持,当贸易双方互联网发展水平存在较大差异时,服务贸易难以顺利进行。第二,是否签订区域贸易协定矩阵的回归系数均在1%的水平下显著为正,表明两国若是签订了区域贸易协定,则更容易建立服务贸易联系,即签订区域贸易协定有利于促进两国的服务贸易往来。第三,货物贸易总额的回归系数均在1%的水平下显著为正,表明货物贸易总额对沿线国家服务贸易往来有显著的促进作用。众所周知,货物贸易往往伴随着服务贸易的发生,服务贸易能够为货物贸易发展提供重要产业支撑,进而货物贸易发展能够助推服务贸易水平的提升。与上述影响因素不同,地理距离的影响作用从2013年的不显著为负变为2019年在5%水平下显著为负,表明地理距离对开展服务贸易的不利影响逐渐凸显。产生上述差异的原因在于,随着“一带一路”建设的逐渐深入,更多沿线国家加入其中,各国的服务贸易伙伴会从邻近国家逐渐拓展至更远的其他国家,此时地理距离的影响逐渐显现。以中国为例,相较于2013年,2019年中国对“一带一路”沿线国家整体服务出口增长36.24%;同期内,中国对地理距离较远的非洲、美洲国家的增长幅度更大,如对加纳、塞内加尔、哥斯达黎加、肯尼亚、圭亚那等国的服务出口增长分别高达100.84%、85.81%、78.70%、69.82%、64.72%。不难发现,上述国家并非传统的经济和服务贸易大国,但其通过“一带一路”合作与中国产生了更高水平的服务贸易往来,此时较远的地理距离会对双边贸易服务的开展产生一定影响。

表5 2013年和2019年“一带一路”服务贸易整体网络的QAP回归结果

另外,可以注意到,在2013年和2019年,国家间的经济发展水平差异矩阵和服务贸易开放度差异矩阵的回归系数并不显著,表明这两方面影响因素未发挥出显著作用。本文认为这与“一带一路”建设倡导开放包容的合作理念相关。在经济发展水平差异方面,在“一带一路”开放合作的框架下,经济发展水平并不会成为加入服务贸易合作、共享合作成果的门槛,任何愿意加入“一带一路”建设的国家均可以广泛深入地进行服务贸易合作,提升自身的服务贸易发展水平(7)以中国和俄罗斯、利比里亚服务贸易为例,中俄服务贸易总额从2012年的43.03亿美元上升至2019年的86.45亿美元,上升幅度达100.91%;同时期内,中利服务贸易总额从2.03亿美元上升至4.32亿美元,上升幅度更是高达112.81%。可见,“一带一路”建设不仅推动了中俄服务贸易的发展,中国与经济规模相对较小的利比里亚之间的服务贸易发展也同样得到了提升,而且上升幅度更大。。此时,由资源禀赋差异等原因引起的不利影响将得到缓解,经济距离对两国间开展服务贸易的负面影响也将弱化,进而最终表现为经济发展水平差异矩阵的回归系数无法通过显著性检验。同样,在服务贸易开放度差异方面,由于各国国内服务业发展水平存在差异,或导致相互间存在较大的服务贸易开放度差异,但这在“一带一路”框架下并不会成为参与服务贸易合作的壁垒。因此,无论是服务贸易开放大国,还是服务贸易仍处于发展起步阶段的小国,均能共建和共享服务贸易国际合作,使得服务贸易开放度差异不会成为制约沿线国家开展服务贸易的重要因素,即服务贸易开放度差异未发挥显著的影响作用。

2.“一带一路”商业服务贸易分行业网络的QAP回归分析

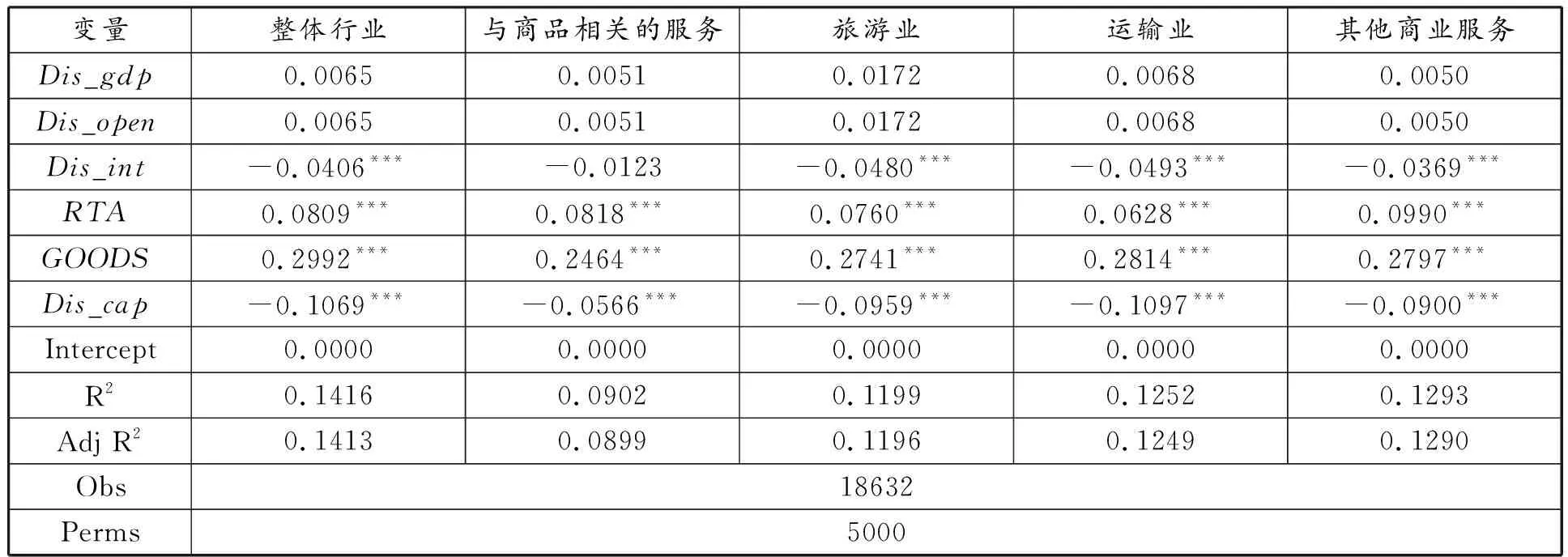

如表6所示,各影响因素对上述四个行业的回归结果大部分与整体网络相似,但部分因素存在异质性特征。对于与商品相关的服务行业而言,互联网发展水平差异矩阵的回归系数并不显著,说明其对沿线国家之间与商品相关的服务贸易往来未发挥出显著的抑制作用。地理距离矩阵对沿线国家旅游业贸易网络的回归系数在1%的水平上显著为负,表明沿线国家旅游业贸易往来更容易受到地理距离的影响。不难理解,地理距离越远,消费者出游的交通成本和时间成本将大大增加。相比之下,地理距离对沿线国家其他商业服务贸易往来的影响为负但不显著。原因在于,其他商业服务主要包括电信、计算机和信息服务,金融服务,保险和养老金服务以及个人、文化和娱乐服务等,这些服务贸易主要借助互联网渠道开展,此时地理距离不会成为制约服务贸易开展的关键因素。可见,地理距离在不同分行业服务贸易网络中存在异质性影响作用,而这与不同行业服务贸易开展的渠道不同有关。

表6 2019年“一带一路”商业服务贸易分行业网络的QAP回归结果

(四)稳健性检验

为进一步验证QAP回归结果的稳健性,本文参考袁红林等(2019)的做法,将“一带一路”沿线国家对沿线其他国家服务贸易出口额的平均值作为阈值,重新构建服务贸易网络。若沿线国家服务贸易矩阵各值大于阈值则取值为1,反之取值为0,最终得到沿线国家服务贸易关联矩阵。本文以此为被解释变量,对2019年的服务贸易网络进行QAP回归分析,稳健性检验结果如表7所示。可以发现,与表5相比,整体行业中所有影响因素矩阵回归系数的符号和显著性水平未发生实质性变化;在分行业方面,与表6相比,能够通过显著性检验的解释变量系数符号均未发生变化。由此可以认为所得结果较为稳健。

表7 2019年“一带一路”服务贸易网络的稳健性检验结果

五、结论与建议

本文基于BaTIS数据库2013—2019年双边服务贸易数据构建“一带一路”服务贸易网络,对沿线国家服务贸易网络的结构特征进行分析,进一步运用QAP方法分析沿线国家服务贸易网络的影响因素,得出的主要结论是:

第一,从2013年到2019年,随着服务贸易规模的不断扩大,“一带一路”沿线国家服务贸易联系明显增强,但整体的网络密度偏低,还有较大的增长空间。其中,中国、新加坡、韩国和意大利服务贸易的竞争力较强;中国、意大利、新加坡、俄罗斯和阿联酋在沿线国家的服务贸易中发挥着重要的“桥梁”作用。

第二,从分行业网络的结构特征看,2019年“一带一路”商业服务贸易分行业网络密度并不高,沿线国家的旅游业、运输业以及其他商业服务行业贸易联系相对较为紧密。中国和新加坡在与商品相关的服务、运输业以及其他商业服务贸易网络中贸易往来更为频繁,泰国、阿联酋、中国、意大利和土耳其的旅游业比较发达,具有较强的出口竞争力。

第三,块模型分析结果表明,板块间具有明显“溢出效应”。中国、韩国、沙特阿拉伯、新加坡和土耳其等国属于主受益板块,奥地利、捷克、意大利、卢森堡和俄罗斯等国属于双向溢出板块,文莱、斐济、柬埔寨、缅甸和巴基斯坦等国属于净受益板块,阿富汗、老挝、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦和委内瑞拉等国属于经纪人板块。

第四,QAP回归分析结果表明,互联网发展水平差异和地理距离对服务贸易整体网络具有显著的负向影响,签订区域贸易协定和货物贸易对沿线国家服务贸易联系的建立具有显著的正向影响,经济发展水平差异和服务贸易开放度差异对服务贸易整体网络的影响并不显著。就服务贸易分行业网络而言,部分因素对不同行业的影响存在异质性特征。其中,沿线国家旅游业贸易往来更容易受到地理距离的影响,而其他商业服务贸易往来受地理距离的影响并不显著。

基于上述结论,本文提出以下政策建议:首先,中国应加强与沿线国家的政策沟通,加快与沿线国家相关战略与规划的对接,签订“双赢”“多赢”的区域贸易协定,为服务贸易的开展提供制度保障,进而提升“一带一路”服务贸易网络密度,增强与沿线国家间的服务贸易联系。其次,中国应帮助沿线国家进一步完善包括铁路、公路、港口等基础设施建设,降低沿线国家的贸易成本,减弱地理距离对沿线国家开展服务贸易的阻碍作用。再次,中国作为主受益板块成员国,一方面可通过向沿线国家和地区提供医疗援助等人道主义方式树立自身良好形象,加快民心相通,构建“一带一路”沿线国家全方位多功能的伙伴关系;另一方面,在全球共同抗疫背景下,应加强与沿线国家的合作,共建“一带一路”数字健康产业,共同提升互联网发展水平,缩小沿线国家间的互联网发展水平差异,为其他商业服务贸易往来的开展提供便利。最后,中国应致力于通过货物贸易和服务贸易相互促进作用实现共同发展。作为网络中心国之一,中国应开拓创新,优化本国营商环境,积极打造平台载体,通过进口博览会和中国国际服务贸易交易会等为中国与“一带一路”沿线国家货物贸易和服务贸易开展提供良好平台,进一步增强沿线国家与商品相关的服务贸易联系,为深化沿线国家间的经济合作提供契机。