明清方志序跋署款钤印价值初探

刘桂奇

(广东第二师范学院政法系,广东 广州, 510303)

现存明清地方志,往往在正文之外留存有不少钤印,数量非常可观。 主要为两类:一类是方志鉴藏印,一类是方志序跋署款印。 前者可供考察探求旧方志庋藏递传的历史,而后者则包含序跋作者身份、志趣、追求及其所处时代的用印风尚、印章文化艺术等丰富的历史信息。 二者作为众多旧方志既有的附着部分,具有重要的文史价值,但又为研治方志者多所忽略,以致于目前有关旧方志钤印的论述甚少。若从二者与方志本身的关联度来看,序跋署款钤印的相关性当属最为直接。序跋作为旧方志的重要构成,其整理研究已多为学界所关注。 《清代方志序跋汇编·通志卷》《明代方志选编·序跋凡例卷》(2 册)、《中国古代地方志序跋文献集萃》(100 册)等旧方志序跋辑录编著的相继出版①参见中国地方志指导小组办公室编:《清代方志序跋汇编·通志卷》,上海:上海古籍出版社,2014 年;王熹:《明代方志选编·序跋凡例卷》,北京:中国书店,2016 年;《中国古代地方志序跋文献集萃》编委会:《中国古代地方志序跋文献集萃》,北京:国家图书馆出版社,2021 年。,以及李莉等学者从方志观、史料价值、功能作用等角度对旧方志序跋所涉相关问题的论述即为明证②参见李莉:《清代通志序跋研究》,《中国地方志》2017 年第11 期;赵心愚:《清代西藏地方志序、跋的史料价值——读几部清代西藏地方志的序、跋》,《西南民族大学学报》2014 年第1 期;张英聘:《明代方志序跋凡例探论》,《第八届明史国际学术讨论会论文集·中国明史学会会议论文集》,1999 年8 月1 日;仓修良:《序跋琐议》,《黑龙江史志》1995 年第2 期。。但旧方志数量可观的序跋署款钤印则鲜被关注,更谈不上系统性研究。另一方面,专治中国印章史、篆刻史及印章篆刻欣赏的学者,亦多着眼于流传存世的各类名印、书画钤印以及各时期印人名家,鲜有将明清方志序跋署款钤印这样一个官宦文人群体钤印库纳入研究素材③参见沙孟海:《印学史》,杭州:西泠印社,1987 年;刘江:《中国印章艺术史》,杭州:西泠印社,2005 年;赵平安:《秦西汉印章研究》,上海:上海古籍出版社,2012 年;邓京:《邓京谈明清印章》,济南:山东美术出版社,2010 年;陈国成:《明清印章款识文献研究》,北京:社会科学文献出版社,2018 年;赵昌智、祝竹:《中国篆刻史》,上海:上海人民出版社,2006 年;梁晓庄:《岭南篆刻史》,广州:广东人民出版社,2017 年。。 是故,收集整理明清方志序跋署款钤印,研究中国旧方志和篆印发展的互动关系、旧方志序跋署款钤印使用的趋向及其史料价值、艺术价值和社会价值,是一个非常具有学术价值和实用价值的重要课题。 本文即意在以明清广东方志序跋署款钤印为研究对象,初探其价值。

一、研析明清岭南篆印艺术的丰富素材

为求研究的方便,本文以广东省地方史志办公室编著出版的《广东历代方志集成》作为收集广东旧方志序跋署款钤印的基本数据库。 据统计,《广东历代方志集成》收录明清广东方志共373 种(参见表1)。其中,通志15 种,府志51 种,县志共307 种。除个别情形外,各种方志均存有数量不等的序跋。 373 种方志共计存有序跋811 篇(以序为主体)。 其中,通志15 种存有序跋22 篇,府志51种存有125 篇,县志307 种存有664 篇。 平均每种方志存有序跋2 篇以上,当然有的远远超出这个篇数。 如乾隆《广州府志》载有新序共10 篇,康熙《澄海县志》载有新序跋共8 篇,均为明清广东同类方志之最。373 种方志所存的811 篇序跋中,钤有署款印的序跋共421 篇,占序跋总数的52%。其中,通志16 篇共钤有署款印40 方;府志66 篇共钤有署款印148 方;县志339 篇共钤有署款印686方。 三者总计共有钤印874 方。 这个存量非常可观,而且这仅是依据现存方志所做的统计,若将历史上那些已经遗失的各种方志考虑在内,那么明清广东方志序跋署款钤印的实际数量将更为庞大。这也充分说明,明清时期,方志序跋使用署款钤印已经非常普遍,而如此庞大的存量,则大大丰富了研治明清钤印制度、用印群体以及钤印种类、形态、范式、章法、艺术特点等等方面的素材。

表1 明清广东方志序跋落款钤印统计

就钤印体系而论,一序二印构成广东方志序跋署款钤印的主体,少量为一序三印,个别为一序一印。采一序三印制的为数不多,计有方志17 种序跋30 篇,多为通志和府志。如嘉靖《广东通志初稿》柴经序依次钤有署款印三方:号印“松洲”、姓名印“柴经私印”、功名印“经元进士”;①嘉靖《广东通志初稿》,《广东历代方志集成·省部(一)》,广州:岭南美术出版社,2006 年,第676 页。乾隆《琼州府志》吴九龄序亦钤三方:身世印“史记第一世家”、姓名印“吴九龄印”、表字印“景文氏”②乾隆《琼州府志》,《广东历代方志集成·琼州府部(四)》,广州:岭南美术出版社,2009 年,第14 页。;康熙六年《西宁县志》赵震阳序亦钤三方:姓名印“赵震阳印”、表字印“鹤洲氏”、别号印“一琴一鹤”③康熙六年《西宁县志》,《广东历代方志集成·肇庆府部(四七)》,广州:岭南美术出版社,2009 年,第8 页。。 采一序一印的极为少见,计有方志3 种序跋6 篇。 如嘉靖《广东通志初稿》李中序仅钤有地名印“谷平”④嘉靖《广东通志初稿》,《省部(一)》,第675 页。;永乐《广州府辑稿》李文田序仅钤有名字印“文田之印”⑤永乐《广州府辑稿》,《广东历代方志集成·广州府部(四八)》,广州:岭南美术出版社,2007 年,第1 页。;民国《始兴县志》曾琳序仅钤有姓名印“曾琳”⑥民国《始兴县志》,《广东历代方志集成·南雄府部(五)》,广州:岭南美术出版社,2007 年,第2 页。。 除去前述两类情形所包含的20 种方志,其他300 余种方志均采用一序二印制,而且两方印多为一白文一朱文,形成朱白相间的用印格局。 如万历《广东通志》戴燿序依次钤有署款印两方:白文号印“凤岐图书”和朱文职官印“御史大夫”⑦万历《广东通志(一)》,《广东历代方志集成·省部(五)》,广州:岭南美术出版社,2006 年,第4 页。;嘉庆《澄海县志》蒋攸铦序亦钤两方:白文姓名印“蒋攸铦印”和朱文词句印“一片冰心在玉壶”⑧嘉庆《澄海县志》,《广东历代方志集成·潮州府部(二七)》,广州:岭南美术出版社,2009 年,第299 页。;光绪《揭阳县志》庄允懿序亦钤印两方:白文名字印“心嘉允懿”和朱文地名印“家在阳湖”⑨光绪《揭阳县志》,《广东历代方志集成·潮州府部(一七)》,广州:岭南美术出版社,2009 年,第432 页。。 其实,从所举的这些例子可以看出,广东方志序跋署款钤印几乎覆盖明清所有钤印类型,包括姓名印、表字印、斋名印、别名印、道号印、美称印、地名印、词句印等⑩关于明清时期私印种类的阐述,可参见刘江:《中国印章艺术史》,第289-301 页;王廷洽著:《中国古代印章史》,上海:上海人民出版社,第146-152 页。。

就钤印群体而论,文人官宦和学士构成广东方志序跋署款钤印的主角。 这是由明清时期地方修志活动的属性所决定的。 明清广东方志主要为官修,通志由督抚主修,各府州县志多由知府、知州、知县任监修、纂定,进士、举人等有名望的文士受聘为纂辑。 地方官积极主持修志,或为志书编修出资,或亲自参与编修,并在志书编定后为其作序,除此还常常邀请本地出身的一些外任官员为之作序,至于那些参与志书编修的当地文人学士当然亦有机会为修定后的志书作序。 是故,当地官员、本地出身的外任官员和当地文人学子构成方志序跋的主要作者。 而这些官员亦多为科举出身,或贡生、或举人、或进士,是颇有学识的高级群体。 如嘉靖《广东通志初稿》共有序跋6 篇并钤印,作者均为进士出身的督抚级别官员⑪嘉靖《广东通志初稿》,《省部(一)》,第3-7,676-677 页。;又如乾隆《广州府志》共有序跋10 篇并钤印,作者均为知府以上级别官员,署款明确标明进士出身的亦有3 人⑫乾隆《广州府志(一)》,《广东历代方志集成·广州府部(四)》,广州:岭南美术出版社,2007 年,第5-24 页。;康熙《澄海县志》共有序跋8 篇并钤印,作者为知县以上级别官员者共5 人(其中3 人署款标明为进士出身),其他3 人皆为社会文士名流⑬康熙《澄海县志》,《广东历代方志集成·潮州府部(三0)》,广州:岭南美术出版社,2009 年,第3-18,240 页。。 由此可见,明清方志序跋作者是一个由学者型官宦和当地文人学士构成的高级群体。 对于这样一个群体来说,在以序跋颂赞地方修志如此重大的文教事业之场合,他们在用印上自应有不一般的讲究。可以说,明清方志序跋钤印为了解该时期官宦文人群体的用印趋向提供了重要线索和素材。

明清地方修志是具有官方性质的重要文教活动和事业,撰序者除在序跋内容方面对此加以颂赞之外,亦借助署款及钤印完整地呈现个人身份信息,以彰显序跋作者对修志的格外重视。 方志级别越高,序跋作者署款及钤印的个人信息越丰富,而这些信息多为作者的官衔和功名。 尤其是省志、府志,序跋作者在钤印方面更着意于使用官衔印或功名印。 如嘉靖《广东通志初稿》6 篇序跋钤印中,3 篇使用了功名印,1 篇使用了官衔印。再如光绪《高州府志》,其主修者杨霁自序,署款为“赐进士及第高州府知府调补潮州府知府铁岭杨霁谨序”,钤署款印三方:朱文功名印“乙丑探花”,白文官衔印“督学西粤典试中州”,朱文字印“字子和一字晴宇”①光绪《高州府志》,《广东历代方志集成·高州府部(三)》,广州:岭南美术出版社,2009 年,第9 页。。 该志杨序署款钤印既使用了功名印,又使用了官衔印。 又如万历《惠州府志》,其纂修者杨起元所撰之序,署款为“赐进士第朝列大夫国子监祭酒前南京掌翰林院侍读士司经局冼马兼修撰玉蝶纂修经筵讲官归善杨起元顿首拜 ”,钤署款印三方:朱文字印“贞复”,白文官衔印“太史之章”,朱文功名印“丁卯解元丁丑进士”②万历《惠州府志》,《广东历代方志集成·惠州府部(二)》,广州:岭南美术出版社,2009 年,第2 页。。 该志杨序署款钤印同样既使用了官衔印,又使用了功名印。 其实,县志序跋钤印中,亦有不少使用显示个人身份的功名印或官衔印。 如康熙《文昌县志》,其纂修者马日炳所撰之序,署款为“知文昌县事襄平马日炳题于诚求堂”,钤署款印二方:白文姓名印“马日炳印”,朱文官衔印“文林郎章”③康熙《文昌县志》,《广东历代方志集成·琼州府部(一四)》,广州:岭南美术出版社,2009 年,第169 页。。 该志马序署款钤印就使用了官衔印。 又如康熙五年《乐昌县志》,其纂修者张日星所撰之序,署款为“邑人张日星谨题”,钤署款印二方:朱文姓名印“张日星印”,白文功名印“辛丑进士”④康熙五年《乐昌县志》,《广东历代方志集成·韶州府部(五)》,广州:岭南美术出版社,2009 年,第2 页。,其亦使用了功名印。

就钤印流行程度而论,明清广东方志序跋署款钤印现象的发展变化,从一个侧面体现了该时期岭南地区篆印发展的基本走势。 结合表1 和图1 可以看出,明清广东方志序跋署款钤印的使用和流行有着非常明显的脉络。 明代嘉靖、万历两朝,清代康熙、乾隆、嘉庆、道光、同治、光绪六朝,都是广东方志序跋采用署款钤印比较流行的几个历史时段,尤其康熙朝最为显著,其次就是乾隆朝。该趋势其实与明清时期岭南地区篆印的发展脉络是基本吻合的,后者为前者提供了社会基础。 当然,这首先还在于明清方志自身的发展为该时期篆印的广泛使用提供了重要载体。 马建和的研究表明,广东方志发展至明代,进入其繁荣阶段,期间以嘉靖、万历、崇祯三朝最为突出。 嘉靖朝修志51 种,万历朝62 种,崇祯朝31 种,显然嘉靖、万历两朝是两个高点。清代为广东方志发展的全盛阶段,先后形成三次修志热潮。 第一次为康熙、雍正、乾隆时期,期间广东修志共441 种,其中康熙朝177 种,占总数40%;雍正朝31 种,占总数7%,乾隆朝62 种,占总数14%。 第二次为嘉庆、道光时期,期间嘉庆朝广东修志30 种,道光朝39 种。 第三次为同治、光绪、宣统时期,期间广东修志共92种,其中同治朝18 种,光绪朝34 种,宣统朝40 种⑤马建和:《广东旧方志研究》,《中国地方志》2000 年第2 期。。 由此可见,明清广东方志序跋署款钤印现象的发展变化,为该时期方志自身的实际发展所左右。 从整体趋势来看,广东方志序跋钤印的流行程度在康、乾两朝后就逐渐趋弱,自道光朝起越见明显,尤其到了民国时期,方志序跋署款钤印的现象就越发少见。 以县志为例,《广东历代方志集成》收录现存民国广东县志54 种,总共存有序跋124篇,与乾隆朝序跋数量相当,但乾隆朝124 篇县志序跋中署款钤印的达90 篇,印数总计达182 方,而民国124 篇县志序跋中署款钤印的仅7 篇,印数总计才10 方。 总之,明清广东方志序跋署款钤印现象的走向,除了广东方志自身发展趋势这条明线之因素外,还应与明清时期岭南地区乃至中国篆印的发展这条暗线相关。

图1 广东历代方志种类、序跋及钤印之变化趋势

二、考察明清印风流派区际交互的一个窗口

如前所揭,明清广东方志序跋署款钤印的流行走势,与该时期方志自身的实际发展脉络基本上是相吻合的。 其实,这是明清广东方志和中国篆印同步进入繁荣鼎盛的发展阶段,以致于二者出现合流的结果。 此合流的表现之一,就是该时期区际间印风的交互影响。

明清时期为中国篆印艺术发展的第二个高峰期。 中国篆印艺术萌生于先秦,历经秦汉第一个高峰期、魏晋的衰落及宋元的转折发展,自明中叶起进入成熟时期。 明代正德、嘉靖以后,以文彭、何震、苏宣为代表的一批文人篆刻家迅速崛起,并初步形成不同的篆印流派,如以文彭为中心的三桥派、以何震为中心的雪渔派、以苏宣为中心的泗水派。 至清代康熙、乾隆和嘉庆年间,以丁敬为首的浙派篆刻印风的崛起,和以邓石如为首的徽派篆刻印风的振兴及其交互影响和推动,中国篆印艺术进入文人篆刻的全盛时期。 随着清代金石学、文字学的兴盛,道光、咸丰以后,中国印风流派已远非浙徽两派可以囊括,出现吴让之、赵之谦、吴昌硕、黄牧甫等一批印坛名家,形成多元印风流派格局,中国印坛在晚清达到极盛时期①赵昌智、祝竹:《中国篆刻史》,第8、180、197-199、219、257、264 页。。

从空间格局来看,明清中国篆印艺术以江浙皖文人印风流派为中心,渐向他区传播扩散,这构成了岭南篆印艺术及其印人群体成长的大环境。 一方面,部分北上江浙皖任职和交游的岭南文人学士,结识当地文人篆刻名家,并参与其书画篆刻活动,从而逐渐将江浙皖文人篆印风气及其技艺带到岭南;另一方面,一批南下在粤任职和交游的江浙皖文人、学者及印人,积极倡导金石学和传播印艺,推动岭南篆印艺术进一步发展。 在这种双向互动中,岭南篆印艺术渐成体系及并形成地域特色。 明代中后期,岭南印坛日渐成熟,先后出现了李时行、黎民表、梁孜、欧大任、张萱、伍瑞隆、陈子升、陈恭尹、邓云霄等一批具有影响力的岭南印人。 清代乾嘉年间,岭南篆印艺术发展进入高潮时期,整个印坛空前繁荣,形成了以谢景卿、黎简、尹右、温汝适、吕培、谢兰生等一批杰出印人为代表的“粤派”,并在晚清进一步壮大②梁晓庄:《岭南篆刻史》,第87、98-122、129-162、170-171 页。。

由上可见,明清中国篆印艺术与该时期广东方志的发展脉络大体上是一致的。 明代嘉靖、万历朝,清代康熙、乾隆、嘉庆、道光、咸丰朝,均为二者发展的重要时间节点。 两者互为条件,方志发展为篆印艺术发展提供了施展和发挥的空间和载体,而篆印艺术发展则为方志序跋署款采用和流行钤印提供了社会氛围和手段。 不过,促使两者产生交集并最终合流的关键因素,在于文人学士构成主导明清篆印发展和方志修纂及序跋撰写的双重主体。

文人学者的加入以及篆印流派的出现,是明清中国篆印艺术发展的主要表现。 该时期,不仅文人用印已成习尚,而且文人治印亦为主流。 文人学士的深层介入,推着中国篆印由实用转向艺术,并因此逐渐形成不同的治印风格及流派③邓京:《邓京谈明清印章》,《前言》,第1-2 页;赵昌智、祝竹:《中国篆刻史》,第4 页。。 另一方面,明清广东方志的修纂者及其序跋作者,亦基本上是一个高级文人学士群体。 在明清这样一个文人诗文书画作品题款钤印已成风尚的时代,由文人学士为主体构成的序跋作者(其中部分为修纂者本人),在地方修志如此重要的文教活动场合,提笔撰写序文以颂赞并署款钤印,自在情理之中。 如前所计,300 余种广东旧方志所存序跋署款钤印则高达800 余方。如此大的存量,亦从一个侧面印证了明清时期文人诗文书画题款钤印之习的普遍性(序跋其实就是一种特殊的诗文体)。 这些方志序跋作者,本身作为文人学士,身处当时文人篆印盛行的时代和社会氛围里,除在诗文唱和、书画创作这样的场合不免文人用印之习外,他们其中部分自身就是篆刻家和印学家。 值得注意的是,广东方志序跋作者,除少部分当地文人学士,大部分为地方官员、本地外任官员,而基于明清时期官员任职回避制度,其中地方官员多是从外地赴粤就职的。正是方志纂修者及其序跋作者这样的组成结构,为当时区际之间篆印互动提供了条件。

当然,在这种区际交互中,相当部分文人篆印家虽非官员,但与地方文人官员亦不无交集:

梁佩兰,清初岭南印学家,广东南海人,字芝五,号药亭、柴翁、二楞居士,晚号郁洲,康熙二十七年(1688)进士,选翰林庶吉士。 后告老还乡,结兰湖社,与陈子升、屈大均、陈恭尹、张穆等岭南名流过从甚密,而少年时又从学于陈邦彦,与陈恭尹结为至交。 陈恭尹、陈子升两人本身皆为晚明著名篆刻家,受他们的影响,梁氏遂对篆刻心生兴趣。 其有“乐道人之善”、“元孝”、“恭尹之印”等自刻印存世①梁晓庄:《岭南篆刻史》,第131-132 页。。 梁氏为康熙《南海县志》所撰之序,署名“邑人梁佩兰撰”并钤印两方:白文姓名印“梁佩兰印”,和朱文别号印“药亭”(图2)②康熙《南海县志》,《广东历代方志集成·广州府部(一一)》,广州:岭南美术出版社,2007 年,第15 页。。这两方印有可能为其自刻印。梁氏篆印风格颇受陈恭尹、陈子升的影响,而二陈又与吴门印人陈上善、江浙闽印人钱觐、毛会建、蓝涟、上官州等交往频繁,于篆印多有切磋③梁晓庄:《岭南篆刻史》,第117 页。。

图2 清代广东方志序跋署款钤记举例之一

翁方纲,清中期著名金石学家、书法家和诗人,直隶大兴人,字正三,一字忠叙,号覃溪,乾隆进士,官至内阁学士。 其长于考证及金石学,擅治印,深于印学。 自乾隆二十九年至三十七年(1764-1772)任广东学政期间,以其深厚的金石学和印学影响和培养了张锦芳、吴荣光、潘有为、叶梦龙等一批岭南印人④梁晓庄:《岭南篆刻史》,第136-137 页。。 他大力支持广东地方修志,曾先后为乾隆年间所修《连州志》《澄海县志》撰写序文。 前者署名为“广东督学使者翰林侍读学士大兴翁方纲”,未见载其钤印⑤乾隆《连州志》,《广东历代方志集成·韶州府部(一二)》,广州:岭南美术出版社,2009 年,第392 页。。 后者署名为“赐进士出身奉直大夫日讲起居注官翰林院侍读续文献通考纂修官教习庶吉士提督广东全省学政大兴翁方纲撰并书”,钤印两方:白文姓名印“翁方纲印”,朱文别号印“覃溪”(图2)⑥乾隆《澄海县志(一)》,《广东历代方志集成·潮州府部(二八)》,广州:岭南美术出版社,2009 年,第6 页。。两印有可能为其自刻印。

伊秉绶,清中后期杰出书法篆刻家,福建宁化人,乾隆五十四年(1789)进士,历任刑部主事,惠州、扬州知府。 在京期间,曾向翁方纲就教于金石学、文字学颇多。 嘉庆四年至七年(1799-1802),出任广东惠州知府,后又三度游粤。 期间,常与粤地诗人学者、书画篆刻及收藏家如谢景卿、叶梦龙、张维屏、黄其秦、陈昙等切磋金石书画,推动着广东书法篆刻的发展⑦梁晓庄:《岭南篆刻史》,第137-138 页。。尚未见有关伊秉绶参与广东方志修纂的记录,但前述与之交往的粤地学人则有所载。 张维屏,广东番禺人,道光进士。 道光年间曾参纂《龙门县志》并为之撰序,署名为“赐进士出身诰授奉政大夫覃恩诰封朝议大夫晋封中宪大夫刑部江苏司员外郎前壬午乙酉科湖北同考官襄阳府同知壬辰科江西同考官乙未科江西内监试官候补同知署吉安府通判袁州府同知南康府知府加三级番禺张维屏”,惜未见其钤印①道光《龙门县志》,《广东历代方志集成·广州府部(二八)》,广州:岭南美术出版社,2007 年,第204 页。。 黄其勤,广东新会人,乾隆举人,道光年间亦曾参纂《直隶南雄州志》,不过未见载其撰有序文②道光《直隶南雄州志》,《广东历代方志集成·南雄府部(二)》,广州:岭南美术出版社,2007 年,第1 页。。

阮元,清中后期著名学者,江苏仪征人,字伯元,号芸台,乾隆五十四年(1789)进士,通经史,善诗文书画,精于金石考证之学,擅治印,深谙印学,与西冷印人黄易、赵之琛等交往甚密。 嘉庆二十二年(1817)调任两广总督。 寓粤八年期间,不仅与当地印学家如谢兰生、陈澧、李文田、徐灏、孟鸿光等切磋印艺及印学,而且为当地培养不少篆刻人才,将广东晚清印学推向一个崭新局面。 道光年间,大力罗致陈昌齐、谢兰生、叶梦龙、吴兰修、曾钊、熊景星、邵咏等粤地著名金石家参与重修《广东通志》③梁晓庄:《岭南篆刻史》,第138-140 页。。 阮氏亲自撰序,署名为“太子少保兵部尚书都察院右都御史两广总督扬州阮元”,惜未见载其钤印④道光《广东通志(一)》,《广东历代方志集成·省部(一四)》,广州:岭南美术出版社,2006 年,第3 页。。不过,其曾为嘉庆《新安县志》所撰之序文留有其钤印。该序署名为“赐进士出身诰授光禄大夫太子少保兵部尚书兼督察院右都御史总督两广等处地方提督军务兼理粮饷加三级仪征阮元”,钤有署款印两方:白文姓名印“阮元”,朱文别号印“芸台”(图2)⑤嘉庆《新安县志》,《广东历代方志集成·广州府部(二六)》,广州:岭南美术出版社,2007 年,第180 页。。

前所提及之道光《广东通志》参纂者,如陈昌齐、曾钊、邵咏等人,除此还先后参与其他方志的修纂。 陈昌齐,广东海康人,字宾臣,号观楼,乾隆三十六年(1771)进士,精通考古、文学、语言之学,著名金石学家,曾任翰林院编修、广西道和河南道监察御史、兵部和刑部给事中、浙江温州兵备道等职,后告老还乡,曾先后主讲雷阳、粤秀书院,参与修纂道光《广东通志》、嘉庆《雷州府志》。其为后者撰序并署名“原任分巡浙江温处兵备道海康陈昌齐”,钤有朱文印两方:姓名印“陈昌齐印”,别号印“观楼”(图2)⑥嘉庆《雷州府志》,《广东历代方志集成·雷州府部(二)》,广州:岭南美术出版社,2009 年,第7 页。。 曾钊,广东南海人,道光五年(1825)拔贡生,精于考据学和金石学,除参纂道光《广东通志》外,还参与修纂道光《新宁县志》⑦道光《新宁县志》,《广东历代方志集成·广州府部(三0)》,广州:岭南美术出版社,2007 年,第3 页。。 邵咏,广东电白人,乾隆五十六年优贡生,平生好文艺,诗、书、画、印各臻其妙⑧梁晓庄:《岭南篆刻史》,第161 页。。 阮元都粤时,聘其修省志,又曾参与修纂道光《电白县志》⑨道光《电白县志》,《广东历代方志集成·高州府部(六)》,广州:岭南美术出版社,2009 年,第175 页。。

李文田,广东顺德人,字畬光,号若农,咸丰九年(1859)进士,历任翰林院编修、翰林院侍读学士、礼部侍郎、直隶学政等职。 其学识渊博,通晓兵法、天文、地理、词章、金石碑帖、书版之学,工书法,擅治印,有《李文田印存》传世。 其自刻印“斯硕世宝”、“三万轴楼图书”、“自书自勘不辞劳”等印融金石碑版和篆隶于一体,颇具书卷气⑩梁晓庄:《岭南篆刻史》,第183 页。。 曾为永乐《广州府辑稿》撰序,署名“顺德李文田记”,钤有白文姓名印“文田之印”(图2)⑪永乐《广州府辑稿》,《广东历代方志集成·广州府部(四八)》,广州:岭南美术出版社,2007 年,第1 页。。

陈澧,晚清岭南“东塾印派”的开创者,广东番禺人,字兰甫,道光十二年(1832)举人,曾任河源县训导。 陈氏精通经学,善诗文书画、印学及篆刻,其治印主张白文宗汉,朱文宗元,树立起岭南篆刻“雅正淳古”的审美观,形成以之为中心的“东塾印派”。 近代著名金石学家徐灏、陈璞、孟鸿光、李文田、黄绍昌等为该印派代表。 其有“陈兰甫”、“陈澧之印”、“陈澧印信”、“兰甫”等自铸铜印、“别有怀抱”、“十目一行”等朱文印存世①梁晓庄:《岭南篆刻史》,第171-179 页。。 陈氏曾参纂光绪《香山县志》并为之撰序,其署名为“番禺陈澧序”,惜未见载钤有其印②光绪《香山县志》,《广东历代方志集成·广州府部(三六)》,广州:岭南美术出版社,2007 年,第1 页。。

胡曦,广东兴宁人,同治十二年拔贡,其勤于治学,工诗文、精考据、善书法、擅篆刻,篆刻不主一家,以浙派为擅长,有“晓岑”、“胡曦壶园”、“观心”等自刻印存世③梁晓庄:《岭南篆刻史》,第205 页。。 光绪年间,主持修纂《兴宁图志考》共八卷,惜该志流传至今缺失非常严重,亦未见载其序文④光绪《兴宁图志考》,《广东历代方志集成·潮州府部(三八)》,广州:岭南美术出版社,2009 年,扉页。。

从以上所举几例可以看出,由于明清方志修纂及序跋者的身份和国家任官制度的安排,这个群体成为中国篆印艺术在区际间交流、互动和推广的重要桥梁。 若是对现存300 余种广东旧方志中留有钤印的400 多位序跋作者之交际圈加以深究,明清时期岭南区域篆印艺术与江浙皖及其他地区篆印艺术之间的双向交互圈也许更为深广。 就岭南地区而论,起初,主要为江浙皖地区对岭南的单向影响,岭南更多地处于向前者学习、吸收、消化的角色,并在这个过程逐渐形成自己的地域特色,从而对其他地区的篆印学派产生影响。 例如,晚清著名篆印流派“黟山派”的开创者黄牧甫,自安徽南下寓居广州达十八年,就是在与粤地文人官宦的交际互动中,逐步吸收岭南“淳正典雅”、“光洁秀雅”的印学思想,熔炉江浙皖流派印风于一体,在南粤之地渐成独树一帜的晚清印风流派“黟山派”,影响了广东印学上百年⑤梁晓庄:《岭南篆刻史》,第238-245 页。。

三、研究明清人物及方志版式的重要史料

荣孟源先生在阐述史料分类时就将印信列为实物史料类型之一,认为印信是研究政治制度的史料,又是考证史料的重要参考资料,指出印章本身就是史料,值得深入研究⑥荣孟源:《史料和历史科学》,北京:人民出版社,1987 年,第22-23,97-99 页。。 明清地方修志虽为官方性质,但方志序跋作者所钤署款印则用的是个人私印。 而这些私印作为实物史料,就成为研究明清历史人物生平的重要补充和考证史料。

广东史上首部通志《广东通志初稿》,由浙江奉化人戴璟在粤任职期间所主修(嘉靖十四年)。作为广东通志的首创体,该志修成显然意义重大。 其序跋篇数之多、撰序者身份之显亦可证一二。该志共有序跋6 篇⑦嘉靖《广东通志初稿》,《省部(一)》,第1-7,674-677 页。,第一篇前序为当时南海名士方献夫所撰,署款为“赐进士光禄大夫柱国少保兼太子太保吏部尚书武英殿大学士知制诰经筵日讲事国史总裁官南海病叟方献夫书”, 并钤印三方:白文字印“方叔贤氏”,朱文号印“啬翁”,白文别号印“西樵山人”。 第二篇为当时南海致仕官员伦以谅所撰,署款为“赐进士出身浙江道监察御史前翰林院庶吉士南海伦以谅拜手书”,亦钤印三方:号印“右溪”,字印“彦周”,官衔印“古柱下史”,三印皆为朱文印。 第三篇为戴璟自序,署款为“赐进士第文林郎巡按广东监察御史奉川戴璟孟光书”,亦钤印三方:功名印“丙戌进士”,字印“孟光”,号印“石屏”,三印皆为朱文印。 第一篇后序为江西籍在粤官员李中所撰,署款为“广东右布政使谷平李中书”,钤有印一方:白文地名印“谷平”。 第二篇为浙江籍在粤官员柴经所撰,署款为“赐进士出身广东提刑按察司按察使四明柴经书”,钤有印三方:朱文号印“松州”,白文姓名印“柴经私印”,朱文功名印“经元进士”。 第三篇为湖北籍在粤官员周瑯所撰,署款为“赐进士出身广东按察司提督学校副使蕲水周瑯书”,钤有印三方:号印“环谿”,字印“光载”,功名印“辛巳进士”,三印亦皆为朱文印。

详列该志6 位序跋作者的署款与钤印,意在表明个人钤印可以补充序者的生平信息,因为其所含信息具有一定的私密性,是其他场合可能看不到的。 就戴璟而言,《明史》和嘉靖《浙江通志》均未有其传,仅在万历《大粤记》、崇祯《兰台法鉴录》、雍正《宁波府志》有其小传,但也仅见载其字为“孟光”,并未见载其号①万历《粤大记》卷九《官迹类·绥抚鸿勳》,《广东历代方志集成·省部(二六)》,广州:岭南美术出版社,2006 年,第164-165 页;何出光、陈登云等撰,喻思恂续:《兰台法鉴录》卷十五,“北京图书馆古籍珍本丛刊”16 史部传记类,北京:书目文献出版社,1998年,第388 页;雍正《宁波府志》卷二十二《人物》。。 那么,《广东通志初稿》戴氏自序所钤号印“石屏”,无疑是其个人生平信息的补充。 不过,戴氏在该志所撰“凡例”及各子目则分别署名“屏石戴璟书”、“屏石戴璟采辑”②嘉靖《广东通志初稿》,《省部(一)》,第12,19 页。。 然则,其号到底是“石屏”,还是“屏石”呢? 该志其他五篇序跋中,方序、伦序、柴序、周序分别称之为“戴君”、“屏石戴公”、“屏石先生”、“屏石公”,但偏偏李序称之为“柱史石屏戴公”③嘉靖《广东通志初稿》,《省部(一)》,第1,5,674-676 页。。 伦序、柴序和周序对戴氏以“屏石”相称,与其在该志“凡例”及各子目署名自称“屏石”相同,而李序所称“石屏”则与其自序钤印“石屏”相同。 照常理,戴璟对其他五位序者所称应是知情的,也就是说对将他称为“屏石”或“石屏”都是认可的。由此可推断,戴璟之号应是“屏石”和“石屏”两者皆用。这就是为什么在同部方志中,他本人自序署款印用“石屏”,而在其他处则用“屏石”。 当然,“屏石”可能用得更多一些。 《明清进士录》称戴璟为“浙江奉化人,字孟光,号石屏”④潘荣胜:《明清进士录》,北京:中华书局,2006 年,第373 页。,应是采用了戴氏“石屏”这一叫法。而推断戴氏之号“屏石”和“石屏”两者皆用的关键性证据,就是其在通志中所钤的这方号印“石屏”。 因其号在他处都是以文字方式出现的,而文字有写错或错排的可能,但其所钤私人印信则是具备实物性质的证据(图3)。

图3 清代广东方志序跋署款钤记举例之二

如前所述,明清时期中国篆印开始从实用转向艺术化。 文人用印治印成为篆印主体,并形成一套文人用印体系,实乃源于宋代“文人画”之兴起。 从那时起,印章就构成诗文、书法及绘画作品不可缺少的重要组成部分,诗(文)、书、画、印四者并称“四绝”,相互辉映,融为一体,精美得当的佳印往往会给诗文书画作品增色不少①李学朴:《中国印章艺术的起源与流变》,《四川政协报》,2021 年3 月11 日第4 版。。 其实,文人用印之所以在“文人画”兴起之后大为流行,其题款钤印成为诗(文)、书、画作品不可缺少的组成部分,在于除了其确认和补充作者个人信息的印信功能,还具有对书画作品的补白美饰功能。 明清方志序跋钤印的普遍采用本就是文人诗文书画与印章融为一体的体现,因此其亦为方志序文的重要组成部分,除丰富作者个人信息,于增色方志版式亦有着不可替代的作用和价值。

关于钤印在方志版式中的补白美化作用,以康熙《澄海县志》为例,该志于康熙二十五年(1686)由时任知县王岱所主修,留有包括王岱自序在内的序跋8 篇②康熙《澄海县志》,《潮州府部(三〇)》,第3-14,20,240 页。。 序跋作者6 人为外籍在粤地方官员,其他2 人为本地文人名士。 若单从艺术角度来看,8 篇序跋作者所钤的17 方印集中体现了明清篆印艺术的一些特点:(1)每位序跋作者的钤印都是白文印和朱文印并用,体现了明清中国篆印白文仿汉和朱文宗元这两大基本格局。 (2)印面形态以方形、四字印兼二字印为主,但也出现了圆形印、三字印及多字印。(3)每方印精美富有意趣,体现了较高的艺术水准。如杨序的字印“大山氏”,为三字印。 这在方形印面中是比较难处理的,但是篆刻者巧妙地将“氏”独占一格,而使“大山”两字合占一格而形同为一字,形成左右各占一字的日字格安排,从而契合了方形印面形态的篆刻要求;而且“氏”字独占一格显得“疏”,而“大山”二字合占一格显得“密”,从而左右疏密有致。

又如王序的姓名印“王岱之印”,其中“岱”本是上下结构,如按照上下结构,在方形四字印面格式中,显然增加了排字难度,而篆刻者巧妙地将“山”字旁予以腾挪而处理为左右结构,从而解决了排字难题。 复如陈衍虞序之姓名字印“陈衍虞字园公”,其中“园”字从印面上看起来为“袁”而不是“园”字,其实这里是将“园”字偏旁“囗”做了艺术化处理。这是一方六字方形印,不仅多字而且“陈”、“衍”、“虞”、“园”四字均为多笔画字,要在与四字或两字印同样尺寸大小的印面中合理安排而不显拥挤,难度非常大。 显然,篆刻者在处理“园”字时是以整个印面“囗”为依托,有意将“园”字处理为“袁”字,从而减少了其印面排字拥挤的程度。如此一来,整个印面虽多字却绝无逼仄之状,仍疏密有致而富有美感,且“园”之偏旁“囗”似已隐去却又可从整个印面方框想见,又无不令人会心一笑。

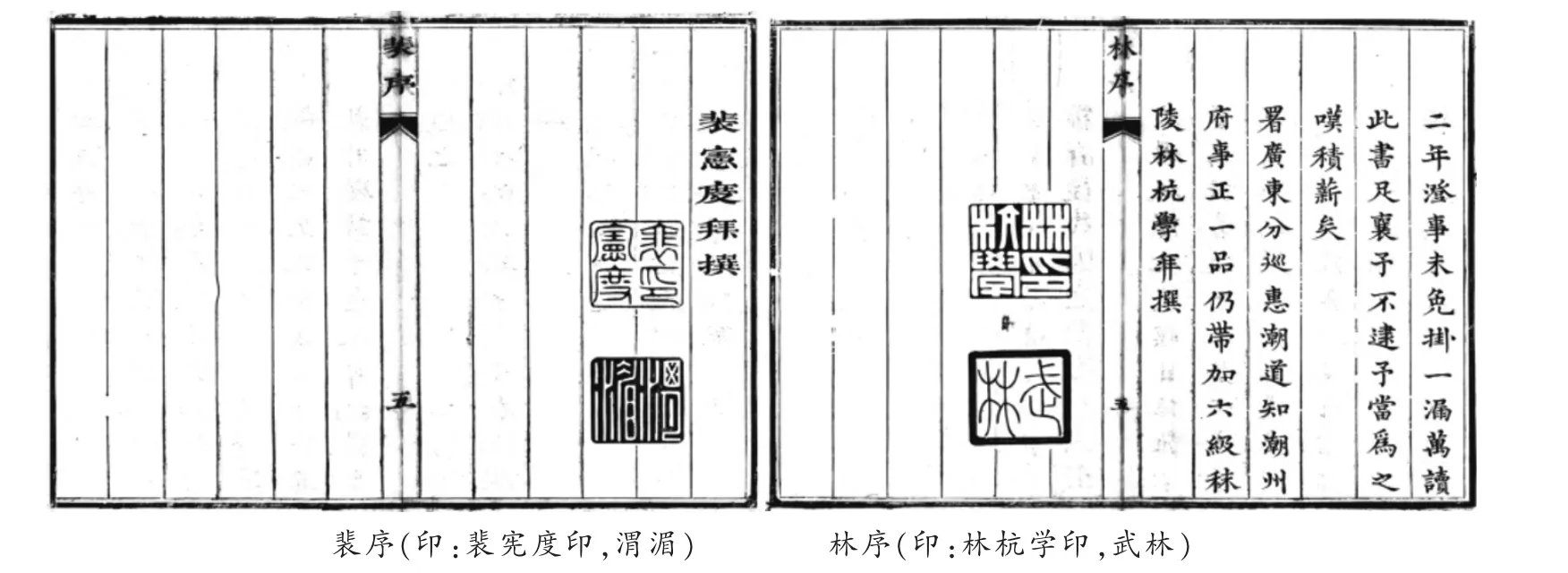

从8 张序跋署款钤印页版式中可看出,正是这些钤印所具有的朱白文印并用格局以及高度艺术化的印面美感意趣,使得其补白美化方志版式的功能作用尤为显著。 首先看裴序、杨序、王序、陈衍虞序、陈守镔序,这5 篇序跋的署款页文字均不到半个版面,尤其裴序、王序才各一或两行字,如此一来,整个版面就落下了至为疏阔之缺陷。而钤上两方或三方朱白文相间而具有美感意趣的篆印,大大弥补了这一缺陷,且给整个版式增添了灵动。 尤其王序,为了弥补署款页版面疏阔的缺陷,特意使用尺寸比较大的三方印占满半个版面。其中,两方方形印,一方圆形印,中间一方为粗白文,上下各为细朱文,且三方印字体各异。 如此一来,三方印方圆相济、朱白相间,使得本来疏阔呆滞的版式,倍显饱满而富有美感,亦具意趣和灵动。再如林序,署款占了半个版面,另半个版面全为空白,而钤上两方印信,一方为粗白文,显得厚重;一方为细朱文,显得灵巧。显然,这两方印信的钤盖,对整个版面起到了补白美饰的作用。至于佘序、孙序,整个版面虽基本满格,但在其余白处钤上朱白相间两方印信,亦增色不少。 可见,在旧式竖排版式格局中,方志序跋钤印的补白并非可有可无的。

四、结 语

明清时期,岭南篆印与广东方志的发展同步进入繁荣鼎盛的阶段。 推动前者发展的主体是文人学士的积极介入,不止文人用印成为习尚,而且文人篆印治印亦为主流。 推动后者发展的主体是地方官员,以及当地文人学士与外任官员的友情加入。 当然,他们理所当然地构成了方志序跋撰写之主体,这基本上也是一个文人学士构成的群体。 发展步伐的同步和推动主体的重叠,使得篆印与方志两者走上合流,其结果就是方志序跋署款钤印的流行。 现存明清广东方志所留存的序跋署款印,其数量之庞大,类型之多样,印艺水平之高,用印群体之特别,为研治明清岭南篆印艺术自身发展及其社会基础提供了丰富的素材,也为研究明清历史人物及方志版式提供了重要的史料,亦是考察明清篆印区际互动的一个窗口。 是故,明清方志序跋钤印存量如此丰富的宝库,理应引起方志、篆印及史学研究的高度关注,对这样一个丰富的篆印矿藏和宝库,加以收集、整理和分类,建立完善的数据库,从历史学、文化学、艺术学及社会史等不同角度予以深入研究,揭示其历史、文化、艺术及社会价值。