基于学科核心素养的初中地理情境教学探索

——以“干旱的宝地——塔里木盆地”为例

涂水莲

(广州市景中实验中学,广东广州,510310)

根据《义务教育地理课程标准(2011年版)》要求,义务教育阶段地理教学的目的是引导学生学习掌握对生活有用、对终身发展有用的地理知识。[1]地理学科核心素养的养成是一个渐进、连续、长期的过程,其依托于积极有效的教学手段,地理情境教学法便是手段之一。地理情境教学法是指在地理学的范畴内,教师借助地图、视频、地理信息技术,创设源于实际生活的教学场景,运用生活语言、生活常识、生活体验引领学生深刻体验并充分享受地理学习的有趣、有用和有益,从而于无形中实现地理教学育人价值的一种教学手段。其中,创设良好的教学情境是地理情境教学法的核心。在教学实践中,教师应把握地理学科育人目标,按照地理性、问题性、真实性、生活性、情感性等“五性”要求,精选素材、创设情境、开展教学,综合实现激发学生地理学习兴趣,锻炼学生正确解决真实地理问题能力,促进学生地理学科核心素养的养成。

近年来,笔者在初中地理教学实践中,积极尝试开展地理情境教学,重点结合地理学科“五性”要求,确立了初中地理情境教学“确定主题、精选素材、导学设计、分组讨论、总结反思”五个组织实施步骤。笔者以八年级“干旱的宝地——塔里木盆地”一课的教学为例,探讨如何按照“五步法”开展初中地理情境教学。

一、评估教学实际,确定情境教学主题

情境教学主题是开展情境教学的指明灯,帮助教师明确情境教学计划、目标及教学手段等。教师在开展初中地理教学时,应充分评估学生的认知能力以及教学内容的整体设计,从而精准把握情境教学主题,为后续的教学实施奠定基础。[2]

笔者在讲授八年级“干旱的宝地——塔里木盆地”一课时,对学生的综合能力进行了评估。通过学生自评及教师综合评价可知,学生在学习此节内容之前,已经完成了对地球、地图和气候等地理基础知识的学习,了解了世界区域地理的相关案例,熟悉了中国地理的基本情况,具备一定的区域认知能力和综合分析能力。此外,通过梳理学生课堂学习状态以及与学生展开交流,笔者了解到学生对本节内容具有较浓厚的学习兴趣,对塔里木盆地充满着强烈的探索欲望,乐于参与到课堂教学互动中。

此外,笔者还对本节教学内容进行了评估,充分把握教材的重点及难点部分。通过评估可知,教材在解读“中国的地理差异”“北方地区”“南方地区”“西北地区自然特征和农业”等内容之后,将干旱极端区域的塔里木盆地作为案例加以介绍。介绍时,教材并未强调塔里木盆地的自然特征,只是突出自然条件对人类活动的影响,且仅仅以地图或景观图来呈现地理要素分布。由此可见,教材虽然刻画了极端干旱条件下人类活动受限的现状,但并未体现“人地协调发展”的学科思想及观念,不足以有效促进学生地理核心素养的形成。

通过综合评估学生和教学内容,综合考虑塔里木盆地油气资源优势、西气东输国家战略等实际情况,笔者将课本中“沙漠和戈壁广布”和“油气资源的开发”两部分内容进行衔接,将该节情境教学的主题确定为“西气东输(主)+干旱自然环境(次)”。该主题不仅充分结合了学生的认知能力、学习兴趣等实际情况,还考虑到教材的基本框架内容,有助于精准培养学生的核心素养。

二、搜索生活资讯,精选情境教学素材

教师结合学生情况和教材内容确定情境教学主题后,便要依靠发达的资讯大量搜索素材、运用专业知识严格鉴别素材、结合时政热点精心挑选素材,确保情境教学素材主题鲜明、生动活泼、形象直观。实操过程中,教师精选素材必须注意把握“三度”,即素材与课标要求的契合度、素材与学生地理学科水平的适合度以及素材本身的严谨度。

第一,把握教学素材与课标要求的契合度。利用现代信息技术搜索教学素材时,教师一定要确保素材内容与义务教育课程标准要求、教材内容相契合,避免教学素材偏离教学实际需求。例如,选择塔里木盆地“干旱”这一主题情境教学素材时,笔者通过网络平台搜索到众多与“塔里木”相关的视频、歌曲、新闻等,但这些素材与教学实际需求不相吻合,不能充分呈现本堂课的教学知识点,故未被采纳为本节课的教学素材。最终,笔者搜集到《航拍中国·新疆》纪录视频,该视频所展示的自然景观既体现了塔里木盆地极端干旱的特征,又将教材中所涉及的景观直观呈现出来,且视频时长刚好满足课堂教学需求。

第二,把握教学素材与学生地理学科水平的适合度。教学素材所呈现的时空跨度、学科跨度、部门跨度等,要符合学生的年龄特点和认知水平,确保学生能够接受与理解素材内容,真正激发学生的地理学习兴趣,让学生学有所获。例如,在挑选塔里木盆地“油气资源开发”的教学素材时,笔者先在网络平台搜索了“塔里木盆地油气开发”获取了数千条内容,其中包括石油开采视频、专家论证视频、油井先进人物故事、油气资源新闻等。这些内容庞杂、主题多样的素材内容大多不符合学生学习这部分地理知识的要求,不利于初中学生地理核心素养的培养,无法提升初中学生地理学科能力。因此,笔者在网络平台通过搜索“西气东输”的相关视频,挑选了五个视频资料。这些视频资料可以将初中阶段的地理知识贯穿起来,帮助学生确定地理事物空间位置,初步厘清地理要素内在逻辑联系、构建地理学科知识体系。

第三,把握教学素材本身的严谨度。教学素材的科学性与严谨性决定了课堂教学的实效性,影响学生地理学科认知体系的正向发展。在挑选素材时,教师必须保障素材内容的严谨度,不出现误导性、偏差性材料。例如,笔者在挑选“西气东输”视频素材时,对视频材料进行了严谨度分析。笔者对所搜集的五个视频素材进行了综合分析,剔除了说法不一、表述有误的素材,继而在更加权威的网络平台搜索视频素材。笔者先是通过央视新闻频道搜寻到《西气东输——清洁能源供应大动脉》的视频新闻,经分析判断,该视频资料不仅满足教学需求,且专业度高、普及性强。该视频不仅介绍了西气东输一线和二线的地图,呈现了清洁能源的影响,还利用数据分析呈现了工程的意义,描述了国家西气东输四线、五线的规划与展望。

网络资讯纷繁复杂、良莠不齐,在开展地理情境教学时,教师要确保教学素材具备“三度”。最可靠的途径是利用中央电视台等官方网站或相关教育权威网站展开搜索。针对地图情境素材、图表数据素材、视频素材等,教师还应仔细核对、反复验证,防止出错和引发教学事故。

三、坚持问题导向,精心设计导学案

教师在设计地理情境教学导学案时,应始终聚焦学科核心素养发展目标,以问题为导向,培养学生运用地理学科知识解决地理实际问题的能力,帮助学生形成系统的区域认知体系与人地和谐观念。在此基础上,教师还应结合生活实际进行适当拓展,进一步培养学生的思考力与实践力,达成地理学科立德树人的发展目标。[3]

在导学案中设置问题时,教师应关注问题的关联性和层次性,设置有利于学生自主学习、拓展思维的问题。学生既可以通过教材学习完成基础题,也可以借助系统知识巩固完成拓展延伸题,还可以结合视频情境素材完成能力提升题。在讲授“干旱的宝地——塔里木盆地”一课时,笔者以问题为导向,旨在帮助学生初步掌握基础知识,激发学生了解塔里木盆地的兴趣和动力,设计了如下导学案。

导学案1:看视频一《航拍中国·新疆》进行情境体验,并完成下列各题。

(1)视频中塔里木河汛期出现的季节及原因叙述正确的是( )。

A.夏季——受地形因素影响,迎风坡降水多

B.冬季——气温低,降雪丰富

C.春季——气温升高,冰雪融化

D.夏季——气温高,冰雪融化

(2)塔里木盆地城镇主要分布在( )。

A.山间低地

B.山谷地带

C.盆地中部

D.盆地边缘的山麓地带和河流沿岸绿洲

(3)塔里木盆地交通线从整体看呈( )。

A.网状分布

B.“之”字形分布

C.线状分布

D.环状分布

(4)影响塔里木盆地城镇和交通线分布的主导因素是( )。

A.地形

B.气候

C.水源

D.土壤

在设置问题时,教师还应根据学生的实际情况,注重知识的跨度。考虑到八年级学生面临地理毕业考,笔者在设置问题时注重引导学生联系基础知识进行复习,同时结合具体情境培养学生的地理综合分析和实践力、人地协调发展观以及区域认知能力等,设置了如下导学案。

导学案2:看视频二《西气东输》进行情境体验,并参考教材中有关西部地区资源开发利用的教学内容,探究如何实现经济效益和生态效益双赢。

(1)下面关于西气东输一线主干管道沿线的叙述,正确的是( )。

①主干管道经过我国的西北地区、北方地区、南方地区

②三次跨越黄河干流

③自西向东依次经过第一、二、三级阶梯

④沿途经过河西走廊、黄土高原、华北平原、长江三角洲地区

A.①②③ B.②③④ C.①③④ D.①②④

(2)塔里木盆地天然气资源通过西气东输工程运送到我国东部地区,对新疆发展的积极影响是( ) 。

A.破坏了当地的生态环境

B.缓解了能源供应的紧张局面

C.优化了能源的消费结构,改善了环境

D.把资源优势变为经济优势

(3)“西气东输”工程对上海发展的意义是( )。

①缓解能源短缺问题

②加快矿产资源开发

③获得西部投资

④有益于环境改善

A.①② B.①④ C.②③ D.②④

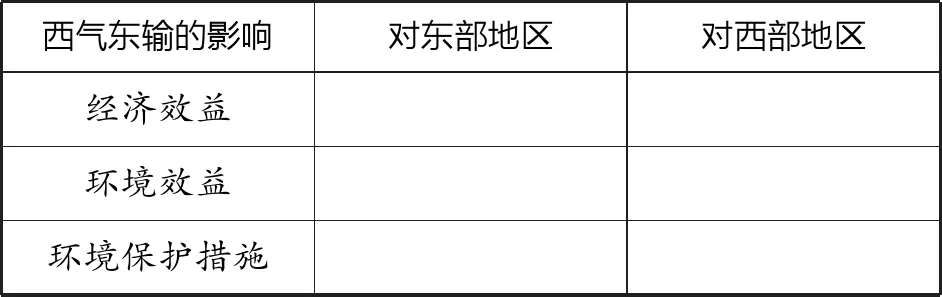

在设置问题时,教师还可以根据教学实际需要,设置多种类的问题,如选择题、填空题、简答题、连线题等。相较而言,以表格形式呈现问题更加直观,易于学生接受与理解。对此,笔者在设计“塔里木盆地油气资源开发”这一部分的导学案时,设计了如表1所示的导学案,让学生探讨西气东输对东西部地区的影响,及对应的环境保护措施。

表1 西气东输对东西部地区的影响和环境保护措施

四、严格以案导学,组织自主学习

自主学习也是情境教学设计中的重要一环。教师在设计与实施情境教学时,应结合情境教学素材,依据导学案步骤,引导学生自主学习。第一,教师应引导学生带着任务理解教学素材,完成导学案中的相关问题,鼓励小组合作讨论,共同解决难点困惑。小组成员展示完成的导学案任务,分享本小组自主学习成果,并提出小组学习困惑。第二,学生认真观摩展示情况,对其他小组导学案完成情况进行评分,并研究与探讨其提出的疑难问题。第三,教师对各小组自主学习情况进行总结,肯定学习过程中的好经验与好做法,查找学习过程中存在的不足,提醒学生注意细节问题,并在解答疑惑的过程中,继续引导学生展开自主学习。

例如,在笔者带领学生开展自主学习的过程中,各小组就“影响塔里木盆地城镇和交通线分布的主导因素”,即人们利用的水的来源质疑与辩论。有小组认为水源主要是高山冰雪融水和地下水,有小组认为水源主要是山地降水和冰雪融水,还有小组认为水源主要是河流水、地下水及高山冰雪融水等。对此,笔者肯定了学生的探究精神,并及时补充了有关知识点:一是水资源有地表水和地下水,地表水主要有河湖、沼泽、冰川积雪等,是水资源的主要部分,而地下水是指地面以下和岩石空隙中的水;二是河流补给的形式主要有大气降水、冰雪融水、湖泊水、地下水等。笔者根据上述知识点引导学生得出正确结论:塔里木盆地的人们利用的水源来自地下水与河水,而水源补给则要靠大气降水、冰雪融水、地下水。此外,各小组成员对西气东输的环境效益也进行了讨论与交流,并得出了两种不同的观点:一是先有资源输出、获得经济效益,才有经济效益保障下的环境效益;二是能源机构的改善与环境效益的提升促进了当地经济的发展。对此争论,笔者组织学生自主解决问题,引导学生以乌鲁木齐发电厂为例,分组讨论发电厂在使用煤炭阶段和天然气阶段所产生的经济效益和环境效益,从而综合评估西气东输的环境效益。

五、重视高效复盘,及时总结反思

总结反思有助于查找问题、总结经验、调整教学手段。教师在开展情境教学时,要注重及时复盘课堂情境教学的谋划、准备和实施全过程,总结有效的教学措施及手段。笔者在教学八年级“干旱的宝地——塔里木盆地”一课时,重点关注了课后复盘工作,总结了教学实施过程与教学成效;带领学生及时反思,查找自主学习中存在的问题和不足,提升学生自主学习与探究的实效性。

一方面,梳理与总结课堂教学成果可以帮助学生“消化”课堂知识。在“干旱的宝地——塔里木盆地”教学中,笔者注重结合PPT进行课堂小结,引导学生借助关键词梳理课堂知识,帮助学生厘清地理要素逻辑联系,形成知识思维导图,从而简明清晰地呈现人地和谐发展关系。学生在总结与反思的过程中,不仅巩固了地理学科知识,还提升了逻辑思维能力和学科认知能力。此外,笔者还布置了课后实践作业,进一步深化教学成果。例如,笔者鼓励学生查找新闻情境素材,从而总结西气东输的规划、南水北调的意义以及广州工厂外迁至清远的原因和意义等。

另一方面,复盘与反思教学经验可以提升自身专业水平。笔者对“干旱的宝地——塔里木盆地”一课的教学情况进行了反思,并总结出情境教学的相关经验。一是要下大功夫收集情境教学素材,严肃认真鉴别资料,用心比较筛选资料,确保素材准确性、可靠性和安全性;二是要学会使用相关电脑软件,能独立且快速完成素材资料的下载、录制、剪辑工作;三是要高度关注与学生的课堂联动,重视随机点评,做到鼓励及时、引导到位、总结准确;四是要注重教学相长,既要在课堂上与学生同学习、同思考,还要在平时坚持主动学习,及时补充和更新专业知识,提高专业素养,能随时应对来自课堂上的质疑。

总而言之,在“干旱的宝地——塔里木盆地”一课的情境教学中,笔者所择取的教学素材处理恰当,教学形式生动多样,质疑探究问题氛围良好,师生也形成了良性互动。同时,学生从真实情境中提取地理信息、综合分析信息,形成了较好的区域地理认知能力以及知识迁移运用能力,为提升地理学科核心素养奠定了良好的思想及能力基础。