深圳海洋科技发展现状与对策研究

陈 搏

2017年5月,《全国海洋经济发展“十三五”规划》提出推进深圳、上海等城市建设全球海洋中心城市。2019年2月,《粤港澳大湾区发展规划纲要》提出“支持深圳建设全球海洋中心城市”。2019年8月18日公布的《中共中央国务院关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》中,明确指出要支持深圳加快建设全球海洋中心城市,按程序组建海洋大学和国家深海科考中心。深圳建设全球海洋中心城市是国家海洋强国战略中的重要一环,而打造海洋科技的全球领先优势又是深圳全球海洋中心城市建设中的重要内容。深圳海洋科技的现状如何?存在哪些问题?如何服务于国家海洋强国战略,形成全球领先的海洋科技优势?这是本文要探讨的主要问题。

一、海洋科技研究综述

未来十年、十五年是我国海洋发展非常重要的时间,所以谈我国海洋科技发展的道路,一定是科学引领下的技术和科学协同发展,海洋科学不仅仅包括海洋本身的科学问题,实际上涉及整个地球生态系统、生命、能源以及人类社会的各个方面。[1]发展海洋科技,首先,要以开放态度借鉴国外先进的规划和经验。刘阳和王淼[2]介绍了加拿大建设海洋科技创新体系的经验。李晓敏[3]介绍了2018年11月发布的《美国海洋科学与技术:十年愿景》,该愿景对确定我国海洋科技发展方向有很好的借鉴意义。其次,要把握海洋科技创新的方向。王芳[4]认为要在深度开发利用传统海洋资源基础上,以科技创新探索开发海洋战略新资源、新能源,促进蓝色经济发展;以科技创新减轻海洋灾害影响,降低海洋环境风险;以科技创新提高研究、探测、开发海洋资源的能力,加快发展海洋战略性新兴产业,促进海洋经济高质量发展。马仁锋等[5]将中国海洋科技研究概括为四个重点方向,即海洋科技战略、海洋科技产业、海洋科技创新能力和海洋科技成果转化。张新勤[6]通过对政策、环境、管理、市场和国际创新科技合作五大要素的研究和整理,构建我国海洋科技创新与国际海洋科技合作的最佳路径。党的十八大确定了海洋强国战略后,海洋科技投入增速较快,学者们关注海洋科技投入的效率和效益并对此展开了研究。姜宝等[7]利用超效率 DEA 模型,将我国沿海地区的海洋科技投入产出效率变化分为积累带动型、应用带动型和低增长型三种情况,并提出海洋科技创新效率下降的主要原因为海洋科技知识积累和改进不足;闫实等[8]提出我国海洋科技发展成果显著,但与高速增长的海洋科技创新投入相比,海洋科技创新效率仍较低,区域海洋科技创新效率呈现显著不均衡的特征。但是,海洋科技投入的效率正在改善,徐胜[9]通过构建科技创新与海洋强国合成指数、采用脉冲响应和方差分解进行了驱动效应测度,发现海洋科技创新对于海洋强国建设指标总体上存在正向驱动效应。宋泽明和宁凌[10]的研究表明各类海洋科技创新研发成果转化取得明显成效,并在实际生产过程中有效应用时,对海洋经济高质量发展的促进作用明显。程杨阳[11]对现有文献中海洋科技创新效率评价的方法进行了综合对比分析。综合现有的文献中,对一个城市的海洋科技发展情况进行梳理分析并提出政策建议的较少。

二、深圳市海洋科技发展的基本情况

深圳的海洋科技在21世纪前主要限于海洋渔业等传统领域,有中国科学院大亚湾海洋生物综合实验站和中国水产研究院南海水产研究所深圳试验基地等研究机构,这两个机构是国家级科研机构在深圳的派出机构。2004年,深圳本土建设的海洋研究机构——深圳市海岸与大气研究重点实验室(主要研究方向除“海洋预警和监测”外,还重点开拓“近岸海域污染物的源头治理技术研究”)成立了,这是一个很重要的标志,是深圳开始重视海洋科技,并通过科技手段利用海洋资源的起点。此后,深圳市出台了一系列的规划和文件推动海洋科技的发展。

(一)“十一五”期间海洋科技在深圳蓄势

2007年深圳市发改局和海洋局联合发布了深圳海洋经济的第一个五年规划《深圳市海洋经济发展“十一五”规划》(2006-2010年)。该规划对海洋科技确定了“初步形成本市海洋科技的研发与创新体系”的目标。明确“以海洋资源能源开发利用与环境保护的关键科学技术和工程技术研究为重点,开展海洋资源能源可持续开发利用技术、先进海洋工程装备关键技术、海洋环境保护与生态建设关键技术、深海科学技术、海洋环境与灾害防御安全保障体系技术、现代海洋生物药物技术等六个重点领域的研究”。2008年12月首次召开了全市海洋工作会议,确定了海洋立市战略,出台的《关于加快海洋产业发展建设海洋经济强市的若干意见》中再次明确了“建设海洋科技创新体系、支持海洋产业关键技术的攻关与运用和加大海洋科技人才的引进和培养力度”的海洋科技发展目标。但是,从“十一五”期间的产业发展情况看,海洋科技处于起步阶段,对海洋产业的驱动作用非常有限。规划目标中海洋交通运输业、滨海旅游业和海洋油气业三大支柱产业产值占比为83.15%,实际占比为94.95%(如表1所示)。科技含量较高的海洋船舶工业、海洋生物医药业和海洋设备制造业增长不符合预期。2010年海洋设备制造业仅在2006年(14.85亿元)的基础上增长了2.5%;海洋生物医药业在2007年(0.19亿元)的基础上还下降了15%。(数据来源:深圳统计年鉴)

(二)“十二五”期间海洋科技驱动作用显现

在制定《深圳市海洋经济发展“十二五”规划》(2011-2015)时,深圳市充分认识到“十一五”期间海洋科技是明显的短板,指出“海洋船舶工业、海洋设备制造业、涉海产品及材料制造业发展空间有限,需要从加强技术含量入手,提高资源配置能力;海洋生物医药、海水综合利用、海洋电力业等新兴产业尚未对我市经济转型升级起到引领作用,需要在技术储备和政策扶持方面加强引导”。为此,在 “十二五” 规划中提出了“ 科技兴海的战略,积极争取国家海洋科研资源和重大项目,打造国家级海洋科技与深海研究公共平台,依靠科技进步,加快对传统产业的改造提升,积极发展高技术海洋产业,提高科技对海洋经济的贡献率”;确立了加强海洋工程与装备制造、深海资源勘探、海洋生物医药和海水综合利用等领域的科技攻关与产业化的海洋科技发展目标。2013年出台了《深圳市海洋产业发展规划(2013-2020年)》,该规划在认识到“海洋科技支撑能力亟待不断加强”等问题的前提下,提出了“海洋科技贡献率达到60%以上,新建2-3个海洋基础研究平台(重点实验室)、应用研究与成果转化平台(工程中心与产业孵化器),建设1-2个国家级海洋研发基地,建设规模宏大的海洋科技人才队伍”的海洋科技发展目标;确定了优先发展海洋电子信息、海洋生物、海洋高端装备、邮轮游艇等四个科技含量较高的产业领域。这一阶段深圳海洋科技的主要成就有以下几点:

一是海洋科技创新平台体系化建设初见成效。2013年搭建了海洋科技创新平台——深圳海洋研究与技术联盟,将国内一流的海洋科研机构集聚在一起,由香港城市大学、清华大学、中国科学院深圳先进技术研究院、厦门大学、深圳大学、北京大学等11 所高等院校及研究机构组成。“十二五”期间,海洋产业领域建成省市级重点实验室7个,工程实验室7个,工程中心3个,公共技术服务平台3个。二是以企业为主体的海洋创新生态基本形成。中集集团、招商重工等企业的科技创新能力进入全国乃至世界前列,海洋科技对产业的驱动作用显著,海洋生物医药业2015年的产业增加值达到26.6亿元,是2010年的166倍;海洋高端装备制造业在2011年增加值是30亿元,2016年则达到了167亿元,增加了4倍多。①数据来源:深圳市海洋经济发展“十三五”规划。

(三)“十三五”期间海洋科技创新紧跟国家战略

《深圳市海洋经济发展“十三五”规划》以服务国家海洋强国战略为宗旨,推进海洋强国示范区建设。海洋科技的发展对照海洋强国战略的要求进行筹划。针对“十三五”初期“海洋基础科研教育资源不足,技术研发投入不足,海洋科技支撑能力难以满足海洋经济发展的需要”的问题,提出“掌握一批核心关键技术,力争引进若干个国内外高层次人才,组建一批重点实验室、工程实验室、工程中心,科技支撑引领海洋经济发展的能力大幅提升”的海洋科技发展目标,努力建成一流的海洋科技创新中心。海洋科技创新驱动的前沿产业从“十二五”的五个产业增加到六个产业,新增海洋新能源产业(由海洋风能和波浪能的技术驱动),并规划建设赤湾国际海洋能源科技城,主要的海洋科技成就如下:

一是海洋科技创新载体建设质和量齐增。“十三五”期间在海洋领域建成重点实验室、工程实验室、工程中心、公共技术服务平台等各类创新载体12个,目前总量达到了34个。2018年与船舶与海洋工程学科排名全国第一的哈尔滨工程大学签约共建深圳海洋研究院。2019年,清华大学深圳国际研究生院和中科院深海所联合成立了“深圳深海技术研发中心”。二是海洋科技人才培养高端突破。清华大学深圳国际研究生院海洋工程研究院确立了100名教师+1000名研究生的海洋工程学科建设规模。②清华大学深圳国际研究生院官网。2015年成立的南方科技大学海洋科学与工程系在“十三五”期间快速成长,建成了包括教育部特聘教授、国家“杰青”和“百人计划”等高端人才在内的教研团队,学生规模100名(本、硕、博),获批1个省级和3个市级重点实验室,已经立项建设“深圳号”科考船。①南方科技大学官网。三是企业海洋科技创新能力明显提升。招商局重工(深圳)有限公司的“海上大型绞吸疏浚装备的自主研发与产业化”技术荣获2019年度国家科技进步奖特等奖;2020年度国家技术发明奖初评通过项目有中海石油(中国)有限公司深圳分公司的“海洋深水浅层钻井关键技术及工业化应用”和“海洋深水钻探井控关键技术与装备”两项技术;近十年深圳市海洋高技术产业重点领域有效授权专利总量763件。②数据来源:http://qdlg.qingdao.gov.cn/n32561025/n32561090/200527193440033018.html。

(四)深圳全球海洋中心城市建设需要海洋科技创新驱动

海洋科技和教育水平的高低决定了海洋中心城市发展的上限和未来。[12]通过海洋科技的发展,才能汇聚海洋经济发展所需的高端人才,吸引先进的未来海洋产业,发展高效益、可持续的海洋经济,打造海洋中心城市的硬实力和软实力。

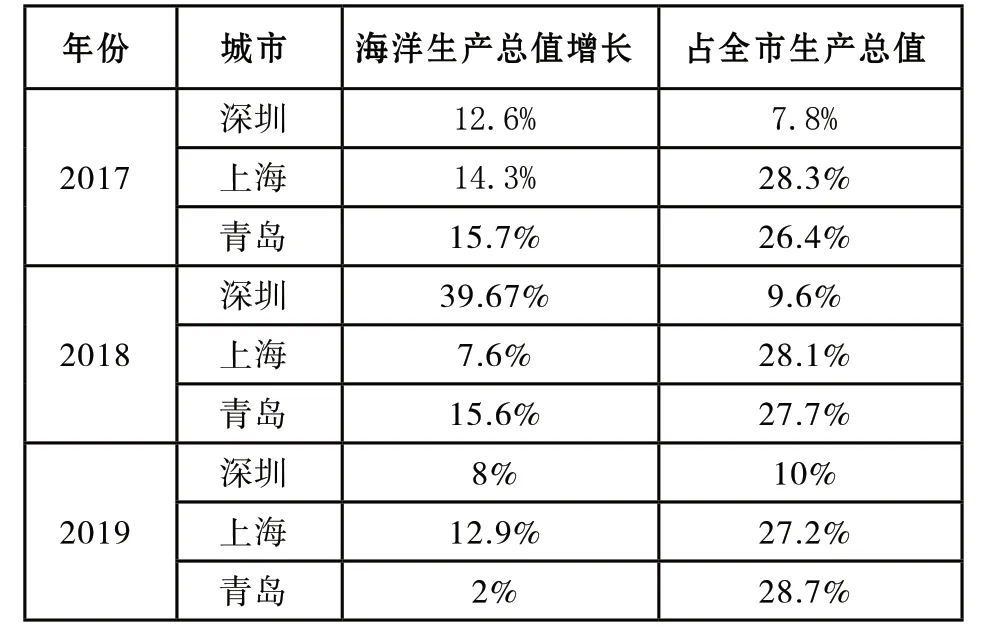

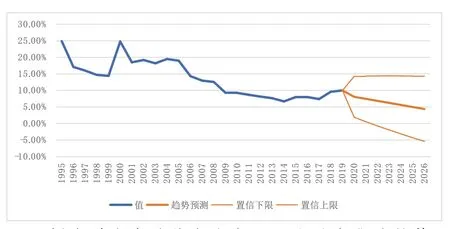

深圳海洋经济规模的扩大要依靠科技创新。2019年深圳海洋经济总产值为2600亿元,同一年,青岛为3376亿元,上海是10372亿元。深圳在总量上,只有青岛的3/4,上海的1/4。深圳陆域面积和海域面积分别仅有青岛的1/5和1/8、上海的1/3和1/7,自然资源的限制使深圳海洋经济无法走粗放型增长的道路,只能依靠海洋科技创新集约发展海洋经济。在增速和占GDP的比重上,深圳也存在明显的差距(如表2所示),青岛和上海的海洋经济增加值都接近全市GDP的3成,而深圳海洋经济增加值占全市GDP的比例不到1成,如果不强化海洋科技的赋能,根据历史数据进行趋势预测,这个比重还将下降,如图所示。

表2 深圳、上海和青岛三市海洋生产总值增速和占全市GDP的比重比较

深圳海洋生态环境的改善亟需科技赋能。2019年5月29日,生态环境部发布的《2018年中国海洋生态环境状况公报》显示,2018年全国61个沿海城市中,深圳属于近岸海域水质极差的城市之一。主要是西部近岸海域海水水质劣于第四类标准,主要污染物为无机氮、活性磷酸盐和粪大肠菌群。东部近岸海域水质为优,达到国家海水水质第一类标准。在深圳市海洋环境保护规划(2018-2035 年)中,划定的重点治理区面积为 178.2 平方公里,占深圳市海域面积的 12.4%,这些海域生态环境的改善亟需海洋牧场、油污防治、赤潮防控等技术突破。总之,深圳需要通过科技创新提高海洋资源利用效率和减轻海洋开发的环境影响。

深圳海洋生产总值占全市GDP比重变化的趋势

三、深圳市海洋科技发展面临的主要问题

建设全球海洋中心城市的关键在于发展科技。深圳的海洋科技创新在短短的十几年中取得了令世人瞩目的成就,但与国内外的先进城市相比差距明显,主要表现在以下几个方面。

(一)海洋科技创新平台建设滞后

一是深圳的海洋科技创新平台总量少。截至2020年9月,深圳市已建及在建的海洋领域各级创新平台34个;青岛市则有132个,仅青岛西海岸新区海洋科技创新平台就达到81家,深圳仅有青岛的1/4。二是国家级创新平台空缺。深圳有省级重点实验室2个、省级工程(技术)中心8个、市级重点实验室7个、市级工程实验室10个、市级工程(技术)中心1个、市级公共技术服务平台6个,国家级重点实验室空缺;青岛市有国家级重点实验室 8家,占全国(20家)的近一半、省部级以上重点实验室28家①数据来源:http://qdsq.qingdao.gov.cn/n15752132/n20546841/n32568999/n32569014/191216094659364387.html。。三是海洋科研机构稀少。目前深圳的海洋科研机构有广东海洋大学深圳研究院和清华大学深圳国际研究生院海洋技术研究中心,数量上仅占全国1%。正在筹建中船重工、哈尔滨工程大学、中国海洋大学的深圳海洋研究院,但进展缓慢。而青岛拥有约占全国20%的涉海科研机构,并设有海洋领域唯一的国家实验室——青岛海洋科学与技术国家实验室。

(二)海洋科技创新人才培养规模和引进力度小

一是海洋科技创新人才现有规模较小。深圳目前集聚的海洋领域高级研究人员还不到1000人。这个规模仅相当于青岛的1/6、北京的1/7、上海的1/3。二是深圳本地培养海洋人才的规模很小。深圳有3所高校培养海洋人才,清华大学深圳国际研究生院海洋工程研究院现有培养规模为300人,南方科技大学海洋科学与工程系的培养规模为100人,深圳大学生命与海洋科学学院海洋科学系培养规模为150人。青岛有八所涉海高校,从高职、本科、硕士、博士等四个层次培养总规模为44904人,是深圳的81倍。三是深圳海洋科技人才引进政策乏力。由于缺乏有效的引才政策,深圳在近几年的海洋科技人才引进方面只有几个零星的个案,没有形成大规模引进成果。青岛通过制定《青岛市集聚海洋高端人才行动计划(2016-2018年)》等规划,三年引进2000人;仅2019 年,又引进800余人,其中博士占1/3;省级及以上高层次人才 40 余人,其中院士 8 人(含外籍院士 3人)。②数据来源:深圳和青岛海洋相关机构的官网和新闻报道。

(三)海洋文化对海洋科技创新的支撑不足

在海洋科技的发展和创新中,海洋文化的建设与发展必将与其伴生,而且更显重要和迫切。[13]海洋科技需要海洋文化的支撑,丰富的海洋文化能够强化人们的海洋意识、支持海洋科技成果的转化,海洋文化与海洋科技之间相辅相成、相互促进,如果形成良性循环,将推动整个区域海洋经济与社会的高质量发展。为塑造海洋文化,深圳建设海洋休闲体育运动基地、举办海洋艺术展览和文化主题活动,打造海洋文化意识教育基地和海洋文化艺术中心,还规划了海洋博物馆。但是,缺乏能让公众入心入骨的系统性海洋文化建设,具体表现在以下几个方面:一是没有形成体系化的海洋文化教育。基础教育中没有投入资源开展与海洋相关的教材建设和课程设计工作;学校开展海洋文化教育缺乏相关教学资源(例如:海洋生物标本等);还没有建设好从幼儿教育、基础教育到高等教育的海洋文化师资队伍。二是没有形成体系化的海洋文化管理。组织上没有建立一支海洋文化管理队伍;财政上没有为海洋文化建设的支出设置专项经费;宣传上没有将海洋文化融入社区文化建设中。三是没有形成体系化的海洋文化品牌。传统海洋文化资源没有很好地开发利用形成品牌,现代海洋文化资源的知识产权开发能力不足。

四、打造深圳海洋科技全球领先优势的政策建议

深圳的整体科技实力较强,并具有距离南海深海最近、国际化程度较高、电子信息业和科技金融业强大的优势,发展海洋基础研究和应用研究的潜力都很大,但要结合国家海洋强国战略确定的几个重要方向集中科技资源进行突破,形成海洋科技的全球领先优势。

(一)着力聚集海洋科技人才,服务国家“海洋科技人才”战略

人才是科技创新的第一资源。我国海洋科技人才面临年龄结构不合理,老龄化问题突出,复合型海洋科技人才严重匮乏等问题。深圳应在吸引全球高端海洋科技人才上为国家发挥主力军作用。建议:一是着力引进海洋科技高端人才。研究制定海洋科技紧缺人才目录,深港合作面向全球实施精准“靶向引才”工程,引进一批与海洋新能源、深海勘探、海洋生物和海洋碳汇等科技发展关系度高的领军人才;采取“平台+团队”模式,结合高端平台的建设,加强团队人才引进力度;支持新建海洋领域的科研机构实行市场化、社会化用人,采用更加灵活的薪酬体制,探索通过“薪酬谈判制”招募高端人才团队。二是着力引进和培养海洋科技青年人才。聚焦重点产业领域,实施海洋专业人才梯次培育计划,建设一批青年科技英才培养基地,通过深海科考中心等重大创新平台建设、重大科技项目组织实施等培养历练骨干科技青年人才;完善以“培养人才”为核心的梯次型资助体系,建立从博士(后)到优秀青年、杰出青年的人才成长若干周期支持机制,加快发现、培养和造就一批海洋科技创新人才。三是着力加强深圳海洋科技人才培养体系建设。建立从职业教育到高等学历(本科、硕士和博士)教育全系列的人才培养体系。加快深圳海洋大学的建设速度,探索“新型海洋大学”建设模式,建立健全跨区域、跨学科、跨界协同培养的方式,在开放合作中培养一批高素质复合型海洋人才;支持更多的深圳高校设置海洋相关专业培养海洋科技人才;谋划建设海洋职业技术学院,推行“双元制”培养模式,按照“教育+科技+产业”模式,加快培育一批海洋领域的中高层次人才。

(二)着力完善海洋科技平台体系,服务国家“科技兴海”战略

科技创新平台是培育海洋科技成果的“土壤”,深圳要完善海洋科技创新平台体系,打造海洋科技自主创新先行区,服务国家“科技兴海”战略。建议:一是依托全球海洋中心城市集中承载区打造大鹏海洋科技创新平台集中区。将中国海洋大学深圳研究院、中南大学深圳海洋研究院、哈尔滨工程大学深圳研究院等国内外高校拟在深圳设立的海洋信息科学与技术国家实验室、海洋固体矿产资源开发利用国家工程研究中心、海洋探测与装备标准化研究所和海洋水下机器人研究中心等创新载体集中布局在大鹏新区,形成开放共享的科技创新载体集群化优势,抓住深圳建设综合性国家科学中心的机会争取涉海大科学装置落地,实现国家级海洋科技创新载体“零”的突破。二是完善中试基地建设推动科技成果集成熟化、工程化开发。在海洋科研机构集中区配套建设中试基地,推动科技成果的就地转化。更新海洋生物产业园中试基地已经老化的设施,统一建设实验室废物处理平台。设立科研用海审批的专项通道,加快审批速度,为科研机构配备充足的科研海域。三是强化海洋企业的科技创新能力打造“金字塔”型海洋科技企业集群。招商重工、中集、云洲科技等涉海企业创新能力突出是深圳的优势,必须强化这种优势。在市自然科学基金、市科学技术奖等政府科技基金和奖项中设立海洋科技专项,引导企业增加海洋科技创新投入。推动“科产”双向融合,支持海洋科研机构创办企业、海洋企业设立科研机构,在南山、宝安、盐田和大鹏等区打造一批海洋科技企业孵化基地,培育一批涉海国家高新技术企业。

(三)着力发展海洋牧场技术,服务国家“蓝色粮仓”战略

海洋牧场建设是国家“蓝色粮仓”战略的主战场,蕴含了新技术、新装备、新业态、新模式。深圳大鹏海洋牧场总面积达7.48平方公里,但技术储备仅为广东海洋大学深圳研究院的珊瑚礁生态养护技术,海洋牧场向深、远海拓展的技术处于空白状态。建议:一是规划设立现代化海洋牧场研究中心,系统开展现代化海洋牧场构建原理创新与技术攻关。主要开展包括基于生态系统理论的人工鱼礁建造、上升流营造,海藻场、海草床、珊瑚礁修复,生境结构功能优化等人工生境技术的开发和应用。二是支持在海洋牧场中推广应用5G技术,提升海洋牧场“可视、可测、可报”的能力。利用深圳信息产业的优势,引导华为、大疆等企业研发海洋牧场生态环境和渔业资源的原位在线监测、三维立体在线监测、水动力——生态耦合、灾害预警等方面的技术装备。三是支持招商重工、中集等大型海洋国企建设海洋牧场装备研发中心。海洋牧场向深、远海拓展离不开融合应用养殖技术和物联网技术实现养殖生产集约化和智能化的装备。中集等国企在海洋装备领域具有研发和制造优势,可以助力海洋牧场装备制造。

(四)着力发展海洋生物繁育技术,服务国家“物种安全”战略

我国目前已有记录的2万多种海洋生物中,南海约占70%,南海北部海区有记录的鱼类1065种,常见的经济鱼类100多种。而目前的海洋酸化带来了大量物种灭绝、生物多样性“退化”等不可想象的后果。确保海洋物种安全成为深圳在国家战略中的必然担当。深圳大鹏已经引入海洋生物育种、海洋生物救助等领域项目10多个,产生相关专利30多个,但是整个海洋物种保护工作系统性不足。建议:一是启动海洋物种繁育方面的立法工作,形成规范产业发展的法制体系,推动产业健康、快速发展。二是加大对国家基因库在海洋物种资源储备和遗传方面基础研究的支持力度。确保国家基因库第二期的土地供应,支持其在海洋物种繁育上与华大海洋等企业开展科研成果的产业化合作。三是推动海洋物种繁育技术与人工智能和5G通信技术的整合。通过科技项目立项支持企业运用人工智能技术进行海洋物种的繁育选择和培养,运用5G技术进行繁育过程跟踪监测。

(五)着力发展深海勘探技术,服务国家“深海资源开发”战略

深海海域蕴藏的多金属结核、热液硫化物、深海石油、“可燃冰”和深海生物基因等重要战略物资是世界各国激烈争夺的高价值深海自然资源。目前,德国、日本和比利时等发达国家已经成功在2000米甚至6000米深的深海海底进行了采矿实验,而我国的试验深度只有水下500米。国家深海科考中心有意落户深圳,主要目的是借助深圳优良的科技创新环境提升我国的“深海勘探能力”。建议:一是争取建立国家级深海公共合作平台。平台为深海科技研究、资源调查提供专业服务,并促进深海科技研究、成果共享和公共服务。二是支持在近海建设水下采矿试验场。通过建设大深度采矿船和潜水器基地,整合国内军事机构、地质勘探机构、海洋渔业服务机构、海洋生物实验室和海洋教育机构等的装备和研究力量。三是支持我国深海采矿船的主要研发制造者——福建马尾造船股份公司在大鹏设立深海采矿船研发基地。马尾造船与中国科学院深海科学和工程研究所合作建造了万米载人潜水器支持保障母船,这为将来与以中科院科学家为主的国家深海科考中心合作奠定坚实的基础。

(六)着力强化深港海洋合作,服务国家“海洋国际合作”战略

香港的海洋及其相关专业在全球具有较强竞争力,香港大学地球和海洋科学专业在2021年QS全球大学专业排名第49位,香港理工大学、香港科技大学地球和海洋科学专业进入2021年QS全球大学专业排名前200强,香港拥有太古海洋科学研究所、海洋污染国家重点实验室伙伴实验室等一批高水平研究机构和科研平台,加强深港海洋协同创新,着力汇聚香港海洋高端要素,将对深圳海洋科技创新形成巨大助力。目前受制于体制机制限制、口岸通关不便利等多种原因,深圳与香港的海洋经济科技创新合作仍处于探索阶段;截至2020年4月,香港机构在深设立海洋领域创新载体仅有1个,占香港机构在深设立创新载体总量的2.4%。建议:一是探索建设深港海洋经济合作示范区。深入落实“双区”驱动战略,以建设国家级海洋牧场示范区为契机,争取建设深港海洋经济合作示范区,加强与香港特区在海洋渔业资源和水域生态环境优化修复等方面的科技合作。二是加强深港海洋科技合作平台建设。依托大鹏集中承载区,布局建设若干深港海洋科技合作平台,争取适用深港科技创新合作区优惠政策,加快完善香港高端人才往来集中承载区的口岸通关基础设施,进一步便利“香港生活、内地工作”模式,着力汇聚香港海洋高端科技创新要素。三是注重发挥香港的超级联系人作用。充分利用香港与国际接轨的营商环境和科研机制,联手香港机构在香港设立一批海洋专业领域的国际化枢纽型组织,引导国外研究机构、国际性组织等经由香港与深圳加强合作,吸引更多海洋领域的国际高端科技要素汇聚集中承载区。四是强化河套深港科技创新合作区内的海洋科技合作。建设一批涵盖海洋科学、环境科学等前沿性领域的重大项目,推动深港两地海洋科技创新要素在合作区内便捷有效流动。此外,要推动在大湾区建设领导小组下设立大湾区海洋合作专责小组,强化深港海洋合作的科技政策协调力度。争取与港澳共同建设“国家南方深海海洋科技创新基地”和“国家南方海洋基地”。