交通网络空间互动视角下生态足迹驱动机制

吕天宇, 曾 晨

华中农业大学公共管理学院, 武汉 430070

现代工业文明带给人类极大物质财富的同时,产生的自然资源损耗正日益成为制约社会经济发展的“短板”,并在交通网络现实空间关联下产生跨区域的复合而巨大的影响。空间视角下评价人类活动对区域自然环境的影响并挖掘潜在驱动因子, 对实现区域可持续发展具有重要意义。生态足迹是测度人类社会对生态系统的利用状况和区域可持续发展现状的广泛指标,通过测定支持人类对自然资源需求和隔离人类活动产生的废物所需要的生产性土地来评估人类对生态系统的影响[1]。全球足迹网络显示,2017年中国生态足迹总量约占全球的1/4,排名世界第一,中国已消耗自身生物承载力4倍的资源[2]。在资源环境紧迫约束下,国家“十四五”规划高度重视绿色发展,提出完善生态文明领域统筹协调机制。因此,如何实现自然资本的可持续利用,并在交通网络互联互通的空间视角下协调人类系统与自然系统之间的关系成为生态文明建设和可持续发展战略亟需探讨的议题。

迫于社会经济发展压力下生态赤字普遍存在的困境,生态足迹影响因素研究已成为推动可持续发展和生态文明建设的新兴话题。自生态足迹提出以来,已广泛的应用于全球[2]、国家[3—4]、城市群[5]、省[6]、市[7]等不同尺度生态足迹的时空演变和可持续发展测度。在驱动机制方面,国内外学者基于库兹涅茨曲线或STIRPAT模型,广泛研究诸如城镇化率、GDP、产业结构、收入水平等在内的社会经济指标对生态足迹的影响[3—4,8—10]。然而,由于人口、经济、自然资本等要素的跨区域流通以及生态功能性边界与行政区划的不一致性,行政单元间存在着极强的生态互动[11],忽略空间效应的生态足迹研究会导致结果偏误。随着研究的深入,空间视角下跨行政区的生态足迹空间依赖性与异质性逐渐被揭示,如Van den Bergh[12]和吴德存[11]分别在国家和省域尺度证实了行政相邻的空间关系会显著产生生态足迹的空间外溢效应。

交通网络空间互动是跨行政区划下生态协同发展的现实路径。生态文明建设强调区域生态协同发展,建立区域共同治理与响应的生态共同体[13],这就要求充分考虑区域间资源禀赋与社会经济发展的差异性,在跨行政区视角下实现生态协同保护与与可持续发展[14]。交通网络凭借要素流通廊道和跨行政区连通的空间属性,在区域可持续协同治理中里的重要性得到彰显。首先,交通融入可持续城市的规划中,可持续城市离不开发达高效的交通网络。其次,区域可持续发展受社会经济系统开放性、动态性、复杂性的综合影响,需要从区域交通互动的空间尺度综合权衡[15]。此外,交通网络的空间特性和廊道特质为生态系统区域间互动提供有力支撑,在空间互动视角下对生态足迹产生跨行政区的空间依赖影响。如何以交通网络为切入点,深入探究交通空间互动关系下的区域可持续发展,并基于生态足迹对可持续发展进行定量测度以摸清现状情况,是中国实现生态协同发展与优势要素跨区域耦合互补的重要路径。

过去在生态足迹的评估和影响机理方面的研究成果较为丰富,以交通作为生态足迹的解释变量来探索驱动机制的研究较多,但将交通网络内化为空间影响介质来挖掘其空间属性对区域生态足迹影响的研究则相对较少。而在交通网络日益密集化、区域联系不断加深的背景下,以交通作为空间互动的介质,挖掘可持续发展的实现机制是区域生态协同治理与发展的现实需要。综上,本文基于长江中游城市群县域单元,利用复杂网络理论和引力模型构建交通网络的空间互动关系,在STIRPAT模型框架下对生态足迹的空间效应和驱动机制展开研究,以期为生态文明和可持续发展提供参考。

1 研究区概况与数据来源

1.1 研究区概况

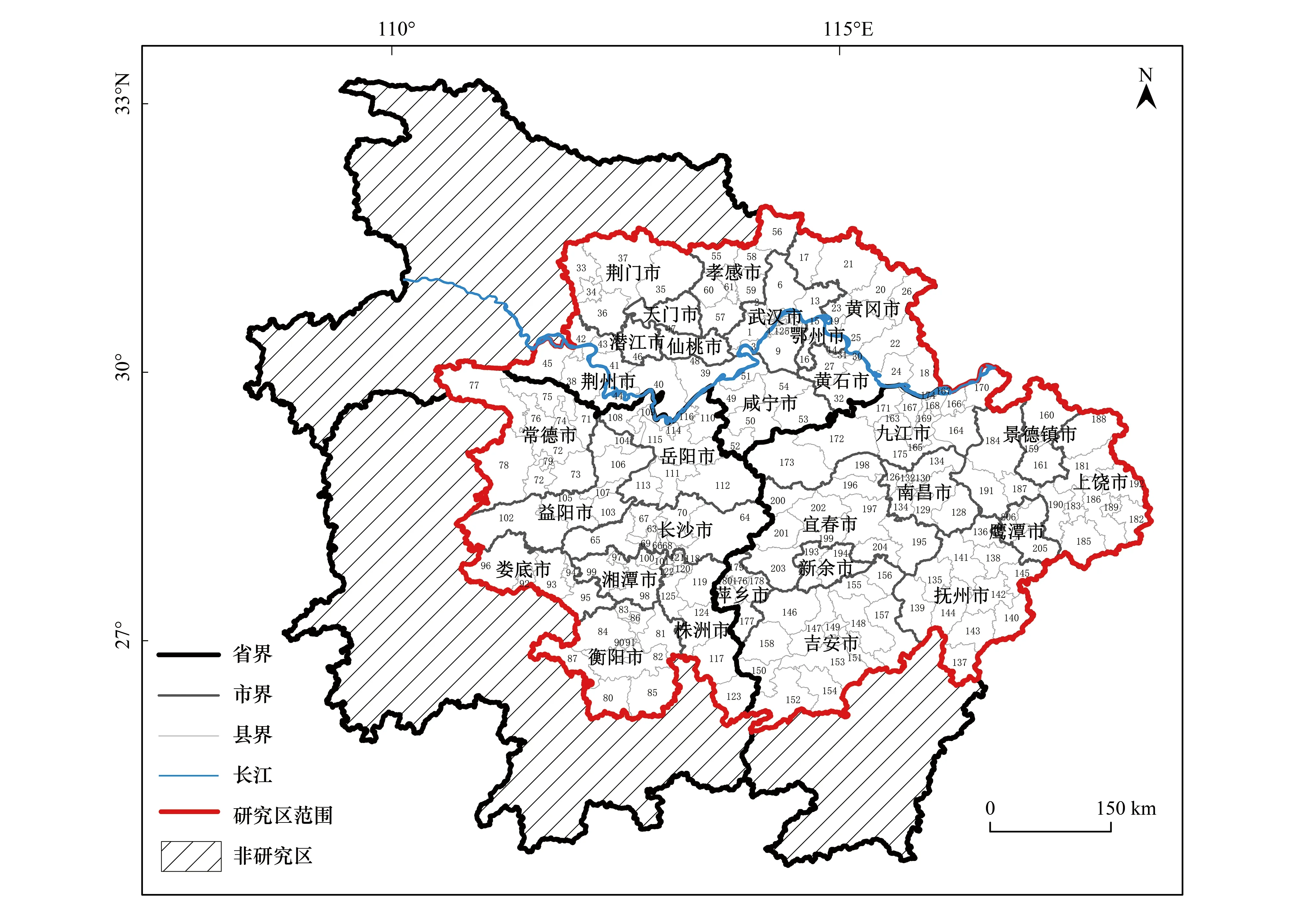

长江中游城市群是长江经济带的重要组成部分,具有高密度、高关联的城市网络空间结构,已成为引领中部地区崛起的重要引擎。长江中游城市群以武汉城市圈、长株潭城市群和环鄱阳湖城市群为主体,涵盖湖北省的武汉市、孝感市、荆门市、荆州市、黄冈市、黄石市、鄂州市、咸宁市、仙桃市、天门市、潜江市、襄阳市、宜昌市,湖南省的长沙市、株洲市、湘潭市、岳阳市、益阳市、常德市、衡阳市、娄底市,江西省的南昌市、九江市、景德镇市、鹰潭市、新余市、宜春市、萍乡市、上饶市、抚州市、吉安市(图1)。2019年长江中游城市群总人口为1.20亿,国内生产总值达8.46万亿,是中部地区的重要增长极。境内交通网络密集,是承接南北和东西的重要交通枢纽。同时,长江中游城市群依托长江黄金水道,是我国生态重点保护区域。国家发改委印发的《长江中游城市群发展规划》[16]明确提出进一步加强长江中游城市的生态文明共同建设,力求共同构筑生态屏障,建立健全区域生态文明建设联动机制,形成人与自然和谐发展格局。因此,经济快速发展与生态环境可持续保护之间的现实困境使得研究长江中游城市群基于交通网络的生态足迹空间效应和驱动机制具有十分重要的现实意义。此外,需要特别说明的是,考虑到数据的可获取性,长江中游城市群内的湖北省宜昌市和襄阳市并未纳入本文研究范围。

图1 研究区域

1.2 数据来源

本研究主要使用了2010和2017年长江中游城市群的各县(区)生物资源消耗量、能源消耗量、社会经济数据、土地利用数据以及交通路网数据。由于县域层面难以获取生物资源消耗量,因此借鉴相关学者的研究[17—18],以生产量替代生物资源的消耗量进行计算。此外,由于从相关统计部门和年鉴中难以获得县(区)层面各类能源消耗数据,因此本文使用“生产总值指数”,将各县(区)国内生产总值换算成以 2010年价格计算的GDP总值,然后乘以单位GDP能耗得出以2010年价格计算的能源消耗,并乘以各省各类能源消费构成比例计算出县(区)各类能源的消耗量[17—18]。生物资源生产量、能源消耗量以及社会经济数据均来源于各省统计年鉴、各地级市统计年鉴、《湖北农村统计年鉴》、各县(区)统计公报等。土地利用数据来源于空间分辨率为30m的Landsat TM/ETM影像进行的遥感解译,交通路网数据来源于交通部门。全球主要农产品平均产量和土地类型(对应于各种消费)参考谢鸿宇[19]的研究。此外,因为不同土地的生产能力差异很大,需要用产量因子和均衡因子进行调整,产量因子参考刘某承等计算的产量因子[20],均衡因子根据2018年《国家生态足迹核算指南》[21]计算,生物多样性保护应按世界环境与发展委员会的要求扣除12%的生态面积[22](表1)。

表1 生态足迹账户及因子

2 研究方法

2.1 生态足迹模型

生态足迹是指满足区域人口消费的所有资源和吸纳区域产生的所有废弃物所需要的生物生产性土地总面积,本文将生态足迹划分为生物资源账户和能源消耗账户进行计算[23]。计算公式如下:

(1)

式中,EF为区域总生态足迹,N为人口数,ef为人均生态迹,rj为均衡因子,aaj为各类生物生产土地面积,j=1,2,...,6表示6类生物生产土地面积,pi为i种消费品的平均生产能力,ci为i种消费品的人均年消费量,n为消费品的数量。

生态承载力是指一个地区能够提供的生态生产性土地的总面积[19]。计算公式如下:

(2)

式中,EC为区域总生态承载力,N为人口数,ec为人均生态承载力,aj为实际人均占有的j类生物生产土地面积,rj为均衡因子,yj为产量因子。

生态盈亏是生态足迹与生态承载力的差值,反映区域生态盈余或生态赤字状况。若EC>EF,则为生态盈余;反之,则为生态赤字。计算公式如下:

ED=EC-EF

(3)

式中,ED为生态盈亏。

2.2 复杂网络模型

复杂网络的拓扑分析已广泛应用于各种现实世界系统(交通、通信、社会),以揭示其模式和结构[24]。从复杂网络视角看,运输系统本质是由节点和边构成的复杂网络,因此本研究基于复杂网络模型对交通网络进行拓扑,采用L空间法分别构建长江中游城市群的道路交通复杂网络和铁路交通复杂网络[25],即将道路交叉点(火车站)视为节点,相邻节点间的道路(铁路)视为边对现实交通网络进行拓扑[26]。本研究构建的复杂网络是无向无权网络,主要用平均度、网络直径、平均路径长度等指标来衡量网络的特性,并基于平均度(公式4)在2.3.2节构建交通空间互动关系。节点的度ki表示节点i所拥有的边的数量,它是用来衡量一个节点在网络中的重要程度最直观最简单的统计量。节点的度越大,表明该节点在网络中的重要性就越高。

(4)

(5)

(6)

2.3 空间计量模型的构建

2.3.1基于STIRPAT模型的驱动因素选取

STIRPAT模型是在IPAT模型改进的基础上,用于分析人口、财富水平和技术水平对环境的影响。因其灵活性,STIRPAT模型已成为生态足迹驱动因素研究的重要方法之一[4,27]。通常在等式两边取对数以减少异方差,模型表达式如下:

lnI=a+b(lnP)+c(lnA)+d(lnT)+e

(7)

式中,a为常数项,b、c、d分别为P、A、T的指数项,e为随机误差项。

具体就本研究而言,在STIRPAT模型框架下选取以下指标作为解释变量:①城镇化率(UR)。城镇化率表征城市人口占总人口比例,反映人口向城市聚集的程度。在新型城镇化与生态文明协同推进的背景下,亟需扭转人口膨胀、土地资源匮乏且配置不合理、环境恶化等“城市病”问题[28],探究城镇化对生态足迹的影响是审视城市化进程对资源环境依赖性的重要手段。因此本研究将城镇化率(UR)纳为人口(P)指标;②人均GDP(PGDP)。中国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,意味着经济发展的同时带来的资源消耗与环境负面效应的减少,经济发展和生态资源环境之间的共赢局面是生态文明倡导的长远发展之路。为了探究经济发展对生态足迹的影响,本研究将人均GDP(PGDP)视为财富(A)指标;③第三产业占比(PTS)。第三产业占比常被视为技术(T)指标[29]。在本研究中,产业异质性对生态足迹有着不可忽视的影响,第三产业主要包括资源节约型,环境友好型产业,消耗更少的资源能源并产生较少的废弃物。因此本研究将第三产业占比(PTS)纳为技术(T)指标。

2.3.2基于交通网络的空间互动关系构建

在交通网络空间互动视角下,本研究采用基于公路-铁路的陆路交通平均度的引力模型构建空间互动关系。平均度是描述区域交通优势地位的重要指标,反映了区域交通优势和对外通达潜力。考虑到公路和铁路之间的异质性,我们以公路和铁路的客运量为权重,构建基于公路-铁路的陆路交通平均度(式8),以反映区域陆路综合交通网络的外部通达潜力。在计算了各县域单元的陆路交通平均度后,本研究尝试采用引力模型构建基于陆路交通平均度的交通空间互动关系。引力模型用于计算不同地点之间的流量或特定性质的相互作用[30],该模型已成功应用于经济[31]、贸易[32]和运输[30]等多个领域。引力值与流量或某种属性呈正相关,与距离呈负相关。在本研究中,考虑到交通优势大、对外潜在可达性高、距离阻抗小的空间单元往往倾向于建立更紧密的学习模仿和要素互通,从而产生更强的空间互动,因此我们利用引力模型将县域单位的陆路交通平均度关联起来,反映区域交通网络间的空间互动关系,并基于此构造空间权重矩阵(式9)。

(8)

(9)

式中,d为县域综合陆路交通平均度,droad为公路交通平均度,drailway为铁路交通平均度,w1为公路交通旅客发送量占比,w2为铁路交通旅客发送量占比,Dij为i、j两地间的交通引力,di和dj分别为i、j两地的平均节点度,r为引力系数,通常取1。

2.3.3空间检验与计量模型构建

在Morans′I检验通过的基础上[33—34],引入空间计量模型对其展开进一步研究,形成考虑空间互动关系的S-STIRPAT,即空间STIRPAT模型:

lnEF=a+αW1EF′+β1lnP+β2lnA+β3lnT+λ1W2lnP+λ2W2lnA+λ3W2lnT+ηW3ε

(10)

式中,α为空间滞后项的系数;β和λ为解释变量的系数;η为误差项的系数;a表示常数项,EF为生态足迹,EF′为“邻居”的生态足迹。W1是滞后项上的空间权重矩阵,W2是解释变量中的空间权重,W3是误差项的空间权重矩阵。当W1和W2等于0时,空间回归模型的一般形式转化为空间误差模型(SEM)。当W2和W3等于0时,空间回归模型的一般形式转化为空间滞后模型(SAR)。当W3等于0时,空间回归模型的一般形式转化为空间杜宾模型(SDM)。

3 结果

3.1 生态足迹与生态承载力时空分布特征

3.1.1生态足迹时空变化

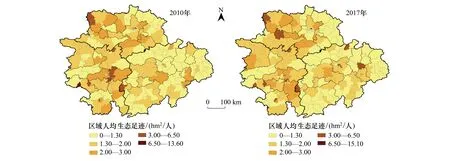

生态足迹时空变化情况如图2所示。2010—2017年,长江中游城市群生态足迹整体呈下降趋势,且表现出明显的空间异质性。具体来说,从时间趋势看,长江中游城市群分县的人均生态足迹均值由1.73降为1.66,极差由13.15增加到14.86,这意味着尽管长江中游城市群自然资本消耗减少,但县域单元间的差距进一步拉大。其中,长株潭城市群分县人均生态足迹均值最大,由2010年的2.00降至2017年的1.97;环鄱阳湖城市群分县人均生态足迹均值最小,由2010年的1.34减少至1.33。从空间尺度看,生态足迹的空间分布较不均衡,且空间集聚状态随时间推移不断趋于明显,呈现西高东低的分布格局。其中,高值区主要集聚在省会城市(武汉市、南昌市、长沙市)、荆门市、湘潭市、岳阳市、咸宁市的县域单元,低值区多分布于环鄱阳湖城市群的非省会城市。其中,武汉市青山区的生态足迹最大,分别为13.60(2010年)和15.08(2017年),这主要是青山区工业发达,能耗较大造成的。

图2 生态足迹时空分异图

3.1.2生态承载力时空变化

生态承载力时空变化情况如图3所示。2010—2017年,长江中游城市群生态承载力整体呈下降趋势,空间“集群化”明显。2010—2017年,长江中游城市群分县的人均生态承载力均值由0.5838降至0.5655,极差由1.99减小至1.43,表明长江中游城市群生态系统的整体供给能力下降,且县域单元间生态供给的差异性逐渐缩小。其中,环鄱阳湖城市群分县人均生态承载力最大,由2010年的0.70降至2017年的0.68;长株潭城市群分县人均生态承载力均值最小,由2010年的0.45升至0.44。从空间分布格局看,生态承载力“集群化”格局明显,低值区集中分布在各地级市的中心城区,在武汉市、娄底市、湘潭市、长沙市、南昌市的中心城区体现的尤为明显。高值区集中分布在武汉城市圈和环鄱阳湖城市群的外围。而国家级生态县——荆门市京山县是生态承载力最大的县域单元。

图3 生态承载力时空分异图

3.1.3生态盈亏时空变化

生态盈亏时空变化情况如图4所示。2010—2017年,长江中游城市群分县生态盈亏指数均值从-1.15减少至-1.10,表明生态赤字稍有缓解,但整体仍处于超载的状态。从面积看,2010和2017年生态赤字地区分别占据了约90.76%、91.46%的土地面积,但承载着约95.99%、97.18%的人口,长江中游城市群生态承载力空间分布呈现一定的失衡状态。从数量关系看,2010年长江中游城市群生态盈余和生态赤字的县域单元数量分别为194个和12个;2017年分别为196个和11个,以生态赤字为主导的长江中游城市群生态超载情况依然严峻。从空间布局看,武汉城市圈和长株潭城市群生态赤字县域单元空间聚集态势尤为明显,生态超载的县域单元集中分布在长沙市、湘潭市、娄底市、株洲市、荆门市、武汉市、鄂州市、潜江市和仙桃市,生态赤字最严重的县域单元为青山区。环鄱阳湖城市群生态赤字压力相对较小,除长株潭城市群的炎陵县以外,其他生态盈余县域单元均分布于环鄱阳湖城市群外围圈层。

图4 生态盈亏时空分异图

3.2 交通复杂网络模型

3.2.1道路交通复杂网络

道路交通复杂网络的基本特征和空间分布情况分别如表2和图5所示。2010—2017年,长江中游城市群公路网络发展迅速,公路复杂网络由2010年的4359个节点和6546个拓扑边增长至2017年的5684个节点和8854个拓扑边,节点度为3和4的节点数显著增加,县域公路交通平均度均值由3.00提高到3.12,城市群整体可达性有所提高。与此同时,网络规模进一步扩大,网络直径由101增加至104。但在网络规模扩大的同时,长江中游城市群的平均最短路径由41.15增加至41.67,表明网络连通性下降,这可能网络规模扩大的同时,网络覆盖面增加导致的运输效率降低。2010—2017年,三大城市圈平均度均呈增加态势,表明三大城市圈交通可达性均有所提高,其中,武汉城市圈平均度最高,环鄱阳湖城市群平均度最低,表明武汉城市圈公路交通最为发达,环鄱阳湖城市圈道路交通可达性相对欠缺。

表2 道路复杂网络度特征表

图5 道路复杂网络模型

3.2.2铁路交通复杂网络

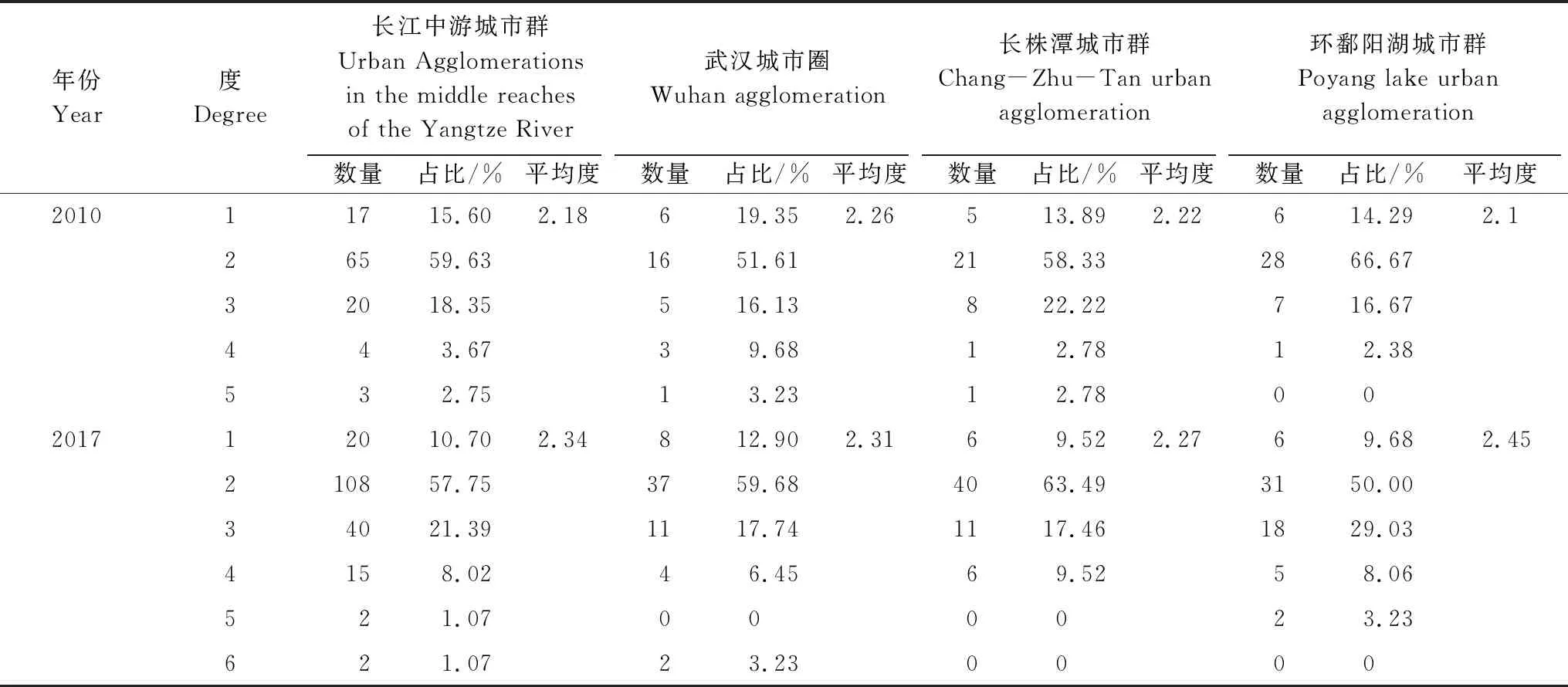

铁路交通复杂网络的基本特征和空间分布情况分别如表3和图6所示。2010—2017年,长江中游城市群铁路网络进一步拓展,由2010年有109个节点和119个拓扑边增加至2017年的187个节点和219个拓扑边,且度为2和3的节点数显著增加。长江中游城市群分县的铁路交通平均度由2.18提高到2.34,城市群的整体铁路可达性有所提升,网络直径由28增加至30,铁路网络规模进一步扩大,但平均最短路径由11.94增加至12.27,表明长江中游城市群铁路网络平均连通性下降。从具体城市群情况看,2010—2017年,长江中游城市群涵盖的三大城市群铁路复杂网络平均度均呈增加态势,其中,2010年武汉城市群平均度最高,环鄱阳湖城市群平均度最低,但2017年环鄱阳湖城市群平均度最高,其铁路建设速度及优势性得以凸显。

表3 铁路复杂网络度特征表

图6 铁路复杂网络模型

3.2.3交通网络空间互动引力分析

图7通过和弦图(chord diagram)的方式对2010和2017年长江中游城市群基于陆路交通平均度的县域间交通引力联系进行可视化表达,直观地揭示县域间交通的拓扑互动关系。为了使表达更加清晰,图7中只展示了各县与其他县域交通互动最强的3个空间互动连线。圆弧长短表示交通引力的大小,节点间弦连线的粗细反映交通联系强弱程度,数字代表的县域单元与图1图注县域单元的顺序一致。以2017年为例展开分析,在2017年公路-铁路综合陆路复杂网络节点度引力和弦图中,引力最强的前3对县域组合为青山湖区(171)和东湖区(168)、南岳区(77)和衡山县(74)、青云谱区(172)和西湖区(174)。此外,从图7中可以看出,引力最强的连线均主要集中在县域所属地级市内部,这可能是由地理距离所驱动。

3.3 生态足迹的驱动机制和空间效应

在STIRPAT模型框架选取驱动因子的基础上,本研究对所选因子进行相关性分析(图8),发现被解释变量(EF)与解释变量中的UR和PGDP存在显著的正向相关性,与PTS存在显著的负向相关关系,且解释变量间无高度相关性,共线性处于容差范围内(VIF<3)。因此,UR、PGDP和PTS是影响EF的潜在因子,需进一步将其纳入回归方程考察其驱动影响。

图8 相关性关系图

为了对解释变量进行初步预判并与空间计量模型进行比较,本文首先采用最小二乘法(OLS)进行回归,以2010年和2017年两个年份的生态足迹(EF)为被解释变量,以城镇化率(UR)、人均GDP(PGDP)、第三产业占比(PTS)为解释变量进行回归分析。进一步将空间效应纳入考虑发现,2010和2017年Morans′I均显著为正,表明生态足迹具有显著的空间效应。其次,为了考察基于交通网络的EF的空间溢出效应,本研究选择空间滞后模型(SAR)进行空间效应和驱动机制的研究。下面基于SAR回归结果对生态足迹的驱动因素和空间效应展开分析。

城镇化率和人均GDP对生态足迹产生积极影响,而第三产业增加值占比则显著抑制生态足迹的增加。具体而言,城镇化率仅在2017年对生态足迹具有显著正向影响,城镇化率每增加1%,生态足迹增加0.2499%。人均GDP对生态足迹产生显著正向影响,但随着时间推移,这种影响呈现减弱趋势,人均GDP每增加1%,生态足迹分别增加0.5197%和0.2075%。第三产业增加值占比对生态足迹产生显著负向影响,且这种负向影响在2017年超过了城镇化率和人均GDP的正向促进影响。第三产业增加值占比每增加1%,生态足迹分别减少0.5174%和0.4379%。进一步探究生态足迹的空间溢出效应,结果显示,2010和2017年交通网络空间互动关系下的空间滞后系数均显著为正,表明县域间的生态足迹存在显著空间溢出效应,交通互动“邻居”生态足迹每变动1%,本县域单元的生态足迹会往相同的方向变动0.3382%、0.3899%,表明基于交通网络“媒介”产生的生态足迹溢出效应逐渐增强(表4)。

表4 驱动机制回归结果

4 讨论

可持续发展是涵盖自然、生态、环境等复杂系统的全面动态过程,需要考虑区域间的空间联系与互动,而交通网络是跨区域互动的重要媒介。基于此,本文的主要贡献在于基于STIRPAT模型和交通网络空间互动关系研究生态足迹的驱动机制和空间影响,从而在区域间交通互联互通的现实空间互动下为实现区域生态协调发展提供参考。

交通互动视角下的跨行政区生态足迹研究是迎合新时代生态文明背景下生态协同治理的现实需要,基于交通网络的自然资本跨区域调配互补是实现可持续发展的现实路径。本文构建的嵌入交通网络空间互动关系的空间计量模型结果显示,在基于交通网络的区域一体化程度加深的背景下,生态足迹的空间外溢效应呈现增强态势,表明在国家“十三五”规划的科学引领下,长江中游城市群内部县域单元基于交通网络不断通过外化空间的生态供给以维持自身生存和发展的需要,区域间良性可持续发展的生态良性互动与互促得到加强。今后在国家“十四五”规划的统筹和指导下,要进一步建立健全城市群一体化协调发展机制,统筹推进基础设施协调布局和生态共建环境共治,但同时也要防范交通基础设施规划和工程建设带来的生态负面影响,避免一味追求交通基础设施建设而引起城镇土地“摊大饼”式扩张和景观生态的破碎,这应得到工程领域和道路景观生态学的广泛关注。此外,在驱动机制研究中,本文证实了城镇化水平、经济发展和产业结构对生态足迹的重要影响。但随着时间推移,经济发展对生态足迹的积极影响已经得到削弱,而城镇化率的促进作用得以显现和增强。《长江中游城市群发展规划》将长江中游城市群定位为中国经济新增长极,区域开发和经济发展加速推进,加之前期以牺牲自然资源换取经济发展的模式致使区域不可持续发展程度加深。但随着新旧动能转换以及转型升级,“绿色经济”逐渐取代了粗放式经济发展,实现经济增长、资源节约与环境保护的相对兼顾,表现为经济增长对长江中游城市群生态足迹的驱动力有所下降。而快速城镇化进程对可持续发展造成了较大的“逆向胁迫效应”,加速建设用地和能源用地的需求,同时引发高强度的人类开发活动,致使资源消耗强度增大,消费数量和结构的改变,并产生大量污染物,导致生态足迹的增加。此外,值得特别关注的是,第三产业发展对生态足迹的抑制作用应该得到重视,以产业结构转型为重要落脚点协调经济社会发展和生态文明建设之间的矛盾。产业结构是区域自然资本利用方式的体现,产业发展粗放、结构不合理会造成资源配置帕累托效率难以提高、资源要素过度拥挤,从而增加自然资本需求,破坏生态环境并减少其供给[35]。近些年来,长江中游城市群产业结构不断优化升级,一产比重降低、二产提质发展、三产比重提高,产业结构形态更加合理化,第三产业主要是资源节约型,环境友好型产业,其对资源和能源的需求不大,且需要消纳的废弃物较少,因此第三产业的兴起对生态足迹具有负向抑制作用。

高效的交通网络为建设区域生态可持续一体化建设提供了支撑。未来在生态一体化治理中,应充分考虑区域间的交通互动,加强区域间资源互补与清洁技术互享,尤其要调整产业结构,发挥第三产业的清洁作用,形成产业互促、资源互通、技术互享的区域联动可持续发展新格局。尽管本文考虑了交通网络对生态足迹的溢出效应,但未区分道路网络和铁路网络的差异化空间影响,差异化运输网络是否会产生差异化的空间溢出效应仍需进一步探讨。此外,由于县域尺度生物和能源生产和消费数据获取困难,本研究只进行了2010和2017年两个年份的截面分析,而未采用面板数据反映长期变化趋势和驱动机制。因此,把不同运输方式的交通网络空间互动关系嵌入空间计量模型,并采用面板数据进一步探讨差异化交通运输网络空间互动关系下的生态足迹空间效应和驱动机制的异同是今后改进的重要方向之一。

5 结论

本文首先基于生态足迹模型测度了长江中游城市群各县域单元的生态足迹、生态承载力和生态盈亏情况,并基于复杂网络模型构建了道路复杂网络和铁路复杂网络,在此基础上构建了陆路交通平均度指标并基于引力模型建立了区域交通互动关系,研究基于交通网络的生态足迹的驱动机制和空间效应,主要结论如下:①2010—2017年,长江中游城市群分县生态足迹均值减小,生态承载力均值减少,但仍呈现以生态赤字为主导的生态超调局面。②2010—2017年,交通复杂网络和铁路复杂网络规模均有所扩大,但连通性有所下降。③城镇化率、人均GDP对生态足迹增加有显著的促进作用,而第三产业增加值占比显著抑制生态足迹增加,生态足迹在交通网络空间互动关系下的空间溢出效应呈增强态势,区域生态关联随时间推移进一步加强。