海绵城市视角下的道路景观设计

——以郑州市滨河国际新城为例

道路景观空间作为城市中各节点的连接纽带,不仅起到通行的作用,更是对城市形象的体现,是满足人们对生活品质需求的重要途径。2013 年习近平总书记提出:“针对城市道路排水问题,要优先考虑将水留住,更多利用自然力量排水,建设依靠自然进行积存、渗透、净化的‘海绵城市’。”在传统道路景观设计中引入海绵城市的概念,将道路景观设计与海绵建设有机结合,用海绵城市理念引领道路景观发展,构建人与自然和谐共生的城市道路新形态,减少城市化快速推进对道路生态的破坏,建设可吸可纳、可游可赏、生态宜居、切实可行的道路景观。

1 海绵城市理念概述

海绵城市理念在设计中的应用作为景观可持续发展方式之一,近年来得到了国家政策的大力支持。所谓海绵城市理念又被称为低影响开发,是指城市在适应环境变化和应对自然灾害等方面具有良好的“弹性”,能够像海绵一样,下雨时吸水、蓄水、渗水、净水,需要时将蓄存的水“释放”并加以利用

。这种以存储为目的,代替传统快速排水的“海绵体”,可能是城市现有的河湖、湿地、坑塘、沟渠,也可能是在新的生态价值观引导下设计的一系列生态草沟、雨水花园、绿色屋顶等设施。海绵城市建设的目的为通过“自然积存”“自然渗透”“自然净化”,来控制雨水径流量

,利用水体、植物和土壤的特性,对雨水进行慢排缓释,从而缓解道路排水管网的压力,延缓内涝峰值的产生时间,也可以通过径流减少水体污染,实现雨水循环利用。

2 道路景观设计现状

道路两侧绿地、道路微地形、植物等自然元素,与路面、路边建筑、桥梁等人工元素,共同组成了道路景观。道路景观作为各城市改造与更新的重要内容之一,目前仍然是市政工程提升改造的重点。随着城市化进程的加快,城市的不断扩张,以城市排水(雨水)和内涝为代表的水安全问题日益凸显。

2.1 路面积水严重

近年来各大城市降雨特点是强度大、历时短、降雨集中程度高、汇集快,积水点主要集中在低洼处、管网入河道处、干管系统衔接处。道路易积水,排水速度慢。造成这种现象的主要原因是传统道路景观中硬质化景观程度高,约占城市道路总面积的75%左右。传统道路注重路面结构的耐久性,地表径流率增大,忽略了道路下垫面的作用,所以有可能面临内涝风险,导致路面积水。

2.2 径流水体污染

目前生态水资源严重短缺,且水质污染严重,未来还将面临城市生活污染等隐患,急需进行综合治理并加强水源涵养和生态保护。传统道路景观会加大地表径流,降水过程伴随产生地表径流污染,不能很好地对污染水体进行净化再利用,且传统道路景观设计未能考虑从源头、过程、末端治理措施对面源污染物的削减。

2.3 排水方式单一

由于城市化的快速推进,城市下垫面所受影响较大,同时也对城市排涝产生影响。所以需要转变排水的方式,采用控制水面率、提高透水面积、降低绿地高程等低影响开发理念及措施,尽量降低城市建设对排水的不利影响。目前道路雨水排出主要依靠道路排水管渠等市政设施进行“快速排出”,忽略了软质景观对雨水消纳、滞留的作用,造成排水方式单一。

本案道路硬质铺装区域主要以透水铺装为主,占硬质铺装面积的60%以上。道路路面景观设计主要包括车行道、非机动车道及人行道。车行道主要采用透水沥青混凝土铺装,与传统沥青道路相比,可以大大加强路面的渗透能力;非机动车道相较于车行道荷载较小,可选用透水水泥混凝土材料;人行道与城市慢行交通网络相连接,向沿途社区完全开放,可采用透水砖铺装。

3 海绵城市视角下的道路景观设计意义

道路景观作为城市景观的组成部分,不仅可以体现城市风貌、城市特点,而且也是城市文脉的重要组成部分。海绵城市理论与道路景观设计相结合,丰富道路景观的同时,也对城市建设有重要意义。

3.1 有效推进道路景观可持续发展

海绵城市是采用以科学为基础的理念,并融了生态理念、环保理念以及自然和谐理念的可持续的发展观念,进而可以实现城市的可持续发展理念。借助海绵城市的基本理念和技术手段设计改造道路景观,有助于对雨水资源的充分利用,对于改善生态环境、促进人与自然和谐共处、推进道路景观可持续发展具有深远意义。

3.2 构建人与自然和谐共生的城市道路新形态

2.地膜覆盖栽培 播种后覆盖地膜,地膜规格为800mm×0.006mm(0.008 mm)或 900mm×0.006mm(0.008 mm),要求地膜覆盖后将厢沟四周压紧。

3.3 促进由传统城市向生态城市的转型

随着我国生态文明建设不断推进,结合低影响开发与雨洪管理,在道路景观设计中引入海绵城市的理念,在维护绿色生态的可持续发展观的同时,也可以丰富道路景观形式。不仅局限于传统的隔离绿化带、道路设施等,使道路景观多样化,最重要的是可以推动道路更新,进而推动城市有机更新,打造低碳生态城市,完成由传统城市向生态城市的过渡。

4 海绵城市视角下的道路景观设计原则

4.1 满足生态优先的原则

海绵城市应用在道路景观规划设计中有三个层面,首先是尽可能保留原有的植被景观,对道路内原有生态要素,如道路两侧绿化及中央绿化带等绿地进行整体保护;其次是对生态进行修复,对已经受到破坏的路侧绿地等要素进行恢复和修复;最后是低影响开发建设,优先发挥绿地、道路、水系对雨水的吸纳、渗滞、蓄排和净化,充分利用道路的自然排水系统,实现雨水的自然积存与渗透,维护城市良好的生态功能。

道路两侧下沉式绿地内的植物景观配置也是需要考虑的要素,可从功能、习性、美观、安全四方面进行设计思考。

4.2 绿色海绵与灰色海绵相结合的原则

海绵城市理念在道路景观设计中的应用,更多是通过低影响开发建设结合必要的基础设施建设,即“绿色海绵”与“灰色海绵”相结合。可以将透水铺装、植草沟、下凹式绿地、生态树池、雨水花园等景观要素统称为道路中的绿色海绵,通过收集路面径流的雨水,使其重新进入自然水循环。绿色海绵的最大优势是生态,节约资源并降低能耗;而道路灰色海绵则主要是指以市政工程为基础的相关工程,其优势是可操作性强,快捷有效。“绿色海绵”与“灰色海绵”的结合,兼顾了自然水文过程(如入渗、蒸发等)和人工强化工程措施(如低影响开发LID 设施、绿色基础设施)的联合使用,并注重实施效果的景观性和实用性。

在道路景观建设时,一方面需考虑施工难易程度,另一方面也需要对现有的天然环境进行保护。所以,在城市道路景观设计中,应在确保原有市政排水设施完好的前提下,再通过中央绿化带、人行道绿地、生态树池等绿色海绵的建设,实现对雨水资源的利用,最终达到对生态环境低影响的目的。

4.3 符合因地制宜的原则

在道路景观设计时,因地制宜,科学有效地设计绿色海绵是实现道路景观海绵化的关键。绿色海绵的建设应根据控制目标及具体场地内蓄水空间容积的不同来调整,控制目标的设定和具体海绵化措施的选用要适合地域特性。不同场地内蓄水容积的变化也会导致设计措施的调整,场地蓄水容积可以通过计算得出,通常可以选用容积法、流量法或水量平衡法等计算蓄水容积。

除了场地蓄水容积,还要综合考虑城市自然条件、水资源状况、排水设施能力、社会经济发展条件等因素,结合城市建设工作,统筹推进道路景观建设。

4.4 多方协作统筹建设的原则

在法语的句子中,为了避免同一个单词的重复出现,直接宾语、间接宾语、地点状语等成分再次出现时,可用相应代词来代替,并将代词置于谓语动词前。直接宾语人称代词、间接宾语人称代词即对应英语中的宾格(英语里的宾格无直宾、间宾之分);副代词y可以对应英语的副词there;而副代词en的用法相对复杂,在英语里面没有直接对应的词,但某些情况下用法与作为代词的one或some相似。但是英语中都不曾出现宾格、副词there、代词one或some前置的情况,于是在法语文本出现上述代词提前的情况时,若单纯进行字对字翻译,很难实现准确译出句子的意思。例如:

5 海绵城市视角下郑州市滨河国际新城道路景观设计实践

5.1 项目概况

5.2.3 植被设计

5.2 滨河国际新城道路景观设计措施

根据郑州市历年最大暴雨持续时间,设计以调蓄24 小时持续暴雨量为调蓄总量,在此基础上进行所选区域道路景观“海绵化”设计。结合郑州市自然经济社会各方面条件,结合道路景观设计原则,分析场地内最适宜的道路海绵建设措施:应当尽量以绿色海绵设施为主,避免大量的灰色基础设施,并结合道路周边功能、道路形状一起考虑。主要设计措施表现为路面铺装、下沉式绿地、植被设计以及雨水再利用四个方面。

5.2.1 路面铺装

道路海绵化设计首先要做到路面结构的转变,即由“硬”到“软”的转变,需要做到路面透水。路面建设可大量采用先进、环保、多孔的透水材料,在保证基本功能的同时,增加道路材料的渗透性。

城市道路景观“海绵化”建设需要多方协作、多专业融合,需要提前做好道路系统、排水系统、市政管网系统、绿地系统及海绵城市建设体系的规划,需要政府、企业、社会长期全面的参与和支持。以生态文明建设为首,以交通安全、排水防涝为核心,从多方位统筹道路景观设计,有效的建设道路海绵体。

8. 未骋培风,俄惊溘露,顿此奇策,归乎□墓,福善罔征,昊穹难诉,一丧文律,长隳武库。(《王景之及妻崔氏墓志》)[8]

5.2.2 下沉式绿地

从樱桃沟小流域2008—2010年可持续发展二级模糊综合评价结果,可以看出,二级评价和一级评价结果基本一致,樱桃沟小流域3年来的可持续发展能力变化较为平稳,但有小幅度减小的趋势,小流域现状可持续发展处于中等以上的发展水平。

低于周边路面200mm 以内的绿地可称为下沉式绿地,在所选区域内的道路两旁,可以设置生态植草沟、雨水花园等下沉式绿地,有效控制地表径流。可将路面雨水或积水引至下沉绿地内,因为下沉式绿地具有一定的存蓄功能,可以存储大量雨水。利用绿地内植物根系的吸收净化功能,对雨水进行初步净化;利用绿地内土壤的可渗透性,使更多的水渗入地下,补充地下水;利用绿地凹陷处滞留部分雨水,可以延缓洪峰时间。下沉式绿化带的表现形式有雨水花园、生态滞留区及生态草沟。

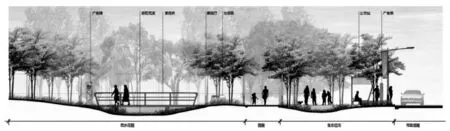

郑州滨河新城“示范区”内下沉绿地面积占比为77%,本案中道路硬质边缘可以采用生态草沟来削减径流峰值,并结合创意性的雨水花园进行设计,如图2 所示。生态植草沟一般位于道路两侧,成条状分布主,属于传输型的下沉式绿地,以传输功能为主,景观功能为辅。生态植草沟内以草皮为主要植被,植物层比较单一,主要功能是将路面上汇集的雨水导流至就近的雨水花园或雨水湿地中。生态植草沟结合具有存蓄功能的绿地景观,可丰富道路绿地景观效果,削减较大区域的径流总量,减轻市政管网排水压力。如图3 所示,在小面积雨水汇集区或分支的径流汇集区域,往往需要一个缓冲式的雨水花园,面积不大,可起到很好的缓冲作用;大面积雨水汇集区,有大量地表径流流入,形成大面积水域,可以形成雨水花园的另一种形式——湿地,丰富动植物群落,创造良好生态系统。

郑州滨河国际新城位于郑州经济技术开发区,是郑州市海绵城市建设示范区域。海绵城市建设与新城建设有机结合,以海绵城市建设理念引领滨河新城发展,将滨河国际新城打造成水陆统筹的中原新型水城,最大限度地减少城市开发建设对生态环境的影响,有效推进郑州市打造宜居城市、和谐城市、智慧城市、低碳国土城市。文章涉及到的设计区域如图1 所示。

访谈有几个用途:作为探索工具,用来发现研究问题;为语料的解释和分析提供互证;作为多重语料来源中的一种;作为语料的主要来源。

应当意识到“生态为景观基础,景观为生态点睛,景观与生态并重”的理念,道路建设过程中,在注重道路景观功能性和美观性的同时,必须优先其生态性。

道路景观作为海绵城市源头控制的重要环节,是海绵城市发挥作用的重要载体。道路景观海绵化建设需要理论与实践的结合,通过理论指导实践,通过实践反馈理论。目前正处于探索与实践的阶段,文章通过对海绵城市视角下的道路景观研究,提出设计原则,并结合具体案例进行景观分析,为道路景观规划设计提供新思路与新方向。

首先要明确植物设计的功能定位,例如遮挡、吸声、美化、环保等功能;其次从植物生长习性角度对植物群落进行协调布局,注重乔灌草合理分布,常绿植物和落叶植物巧妙搭配等。选择郑州本地的乡土树种以及适宜的种植地点,各个植物间要保证一定间距,不能因光照、水等因素影响其生长,这样不仅增加植物存活率,也可以降低植物后期养护成本;再次需保证植物群落的景观效果,确保其具有良好的观赏性,在道路植物景观表现上增强郑州市地域特色,凸显城市特性;最后从安全性出发,分析植物根系与周边建筑和道路基础的关系,如果距离较近,是否会对其造成破坏。基于海绵城市的道路景观植物选择见表1。

为加快职业农民培育,今年以来,我国大力开展部级层面示范性师资、农业企业家培训,省级组织农业职业经理人、青年农场主培训,市县级组织新型经营主体骨干、产业扶贫带头人等培训,构建起立体化培训新格局。这是笔者从近日召开的全国新型职业农民培育经验交流暨信息化工作推进会上了解到的信息。

基于OBE模式的软件工程课程改革的核心是教育产出实施,教学活动环节设计包括:教学方法、案例设计、教学过程、第二课堂等。

光线调节系统是光学显微镜的基本结构,但也最容易被忽略,而光线的强弱在观察显微镜下标本时非常重要。普通光学显微镜的调光装置包括光源、集光器和光圈[3]。在观察标本时,并非光线越亮越好。如果视野范围内的光线太强太亮,会造成所观察的标本各部位的亮度低反差,导致有些结构模糊不清。如观察蛔虫卵形态结构时,若视野范围太亮,则只能观察到虫卵的大体形态,而卵壳内部结构就非常模糊。若把亮度调整至明暗适中,就可以看到清晰的蛋白质膜和新月形空隙。另外,视野光线太强还容易刺激学生眼睛造成视疲劳。

5.2.4 雨水再利用

利用道路透水材料、道路周边下沉绿地收集的雨水,可以作为景观用水或冲洗道路用水,也可以作为夏季降温雾喷的部分水源。景观用水包括微喷、微灌,补充水景用水等。对雨水的回收再利用,不仅提高了水资源的利用率,同时也是城市节约用水的重要举措。

6 结语

城市道路“海绵化”建设作为海绵城市建设的重要组成部分,是不可忽视的,但并不是一朝一夕就可以完成的,需要通过不断的探索与实践。以坚持构建低影响开发为基本原则,将海绵城市理念在道路景观中的应用,不仅促进了道路建设的良性循环,对城市建设、经济社会发展、城市文化传承都起到了积极的作用,同时也可以改善城市生态环境、有效缓解雨水内涝,最重要的是可以体现我国传统城市建设中讲究因地制宜、顺应自然规律,重视天人和谐的设计观念和生态设计意识。

目前,中国的有效灌溉面积已达到0.6亿hm2,约占全世界灌溉面积的20%。灌溉面积占全国耕地面积的49.6%,灌区生产的粮食占全国粮食总产量的75%。这正是中国以占世界6%的水资源和9%的耕地解决了占世界21%人口的粮食问题的重要基础。

[1]仇保兴.海绵城市(LID)的内涵、途径与展望[J].建设科技,2015(1):11-18.

[2]智晓芳,孔繁文.基于寒地城市地域性的海绵城市景观设计探讨[J].工业设计,2016(11):77.

[3]罗妮妮.西安市城市道路景观提升改造设计研究[D].长安大学,2020.

[4]冯梦珂.低影响开发设施的植物景观评价与优化研究[D].北京建筑大学,2019.

[5]住房城乡建设部.海绵城市建设技术指南:低影响开发雨水系统构建(试行)[R].北京:住房城乡建设部,2014(10).

[6]俞孔坚,李迪华,袁弘,等.“海绵城市”理论与实践[J].城市规划,2015,39(06):26-36.

[7]王昱茹.海绵城市视角下关中城市道路景观设计研究[D].长安大学,2017.

——《势能》