顾芷毓:关心万物生长,关心人类健康

满成蛟

梦想在悄然间绽放

顾芷毓至今都记得那个夏日的傍晚,她和几个小女孩在郊外奔跑,循着蝉鸣的声音,想要把那聒噪的夏日看个明白。捉蝉是她和小伙伴童年最大的乐趣。直到那天,她看到一只蝉背部裂开缝隙,里面的蝉黑乎乎的,有些湿润,从裂缝处挣扎着爬了出来。她震惊了。

以前她从未想过,一只蝉是如何长大的,它要经历怎样的蜕变。这一幕深深地烙印在她心里。她第一次感受到万物的有趣、生命的可爱。直到高中,对生物知识的兴趣与不断学习,渐渐把她推向了郑州大学,推向了生命科学专业。

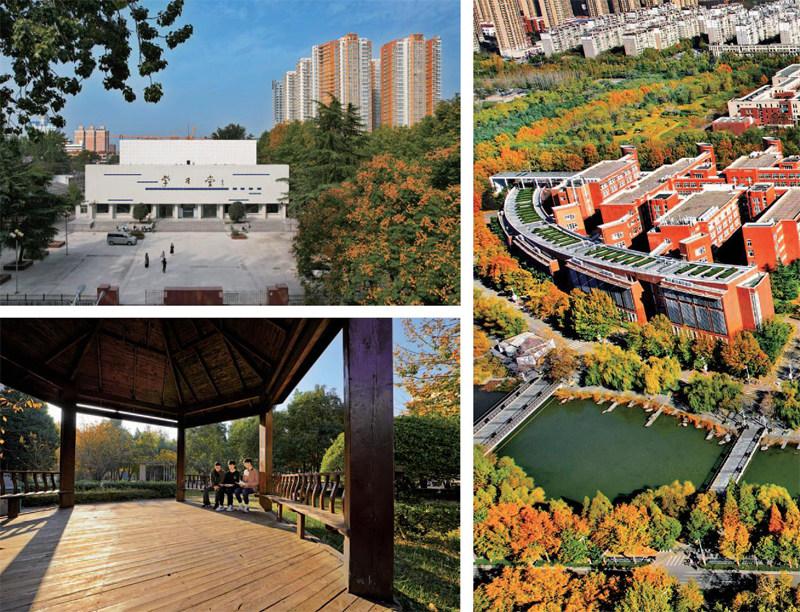

郑大吸引她的是美食、美景,以及过硬的学术水准。

说起美食,食堂有上百个窗口,囊括了川鲁粤淮扬等各大菜系,在一处便能吃遍天下。迎春花、樱花、海棠、木兰,更是让同学们调侃地给学校贴上“国立西郊花园”的标签。郑大的“双一流”名号和科研成绩是吸引她前来的根本原因——她就读的生命科学学院有河南省生物大分子重点实验室、免疫生物学重点实验室等,学院研究的各种疫苗、药品、发酵品、农产品也都实现了很好的转化。这些都成为让她那满腔好奇心得以萌芽生长的沃土。

进入生命科学专业,系统地学习专业课程,她更加坚定了要在生命科学领域深耕的想法。特别是新冠疫情暴发时,学院专家团队研制的新冠核酸检测试剂盒,投入了实际医疗应用,为抗疫做出了巨大贡献。这让顾芷毓感受到了生命科学的意义与价值。

如果说刚进校时,作为“萌新”的她还有些迷茫,那当她走进实验室初识科研,当她感受到疫情对生活的冲击时,她便知道,自己选择了一条正确的路。

在压力中野蛮生长

顾芷毓并不是一进校就目标清晰,一路“开挂”成长。初入大学的迷茫,几乎是每个高中生都要经历的。自主时间变多,到底要如何安排?自己究竟想成为怎样的人?

学校深知新生的迷茫,便组织优秀学长学姐介绍他们的大学四年。顾芷毓在那次分享会里,知道了可以怎么提升成绩,怎么丰富科研经历,要达到怎样的成绩才可能保研去清华、北大继续深造。

有了目标,也便有了动力。

但事情并没有那么顺利。把保送清北作为目标的顾芷毓,在大一接触高等数学、微积分时压力很大,但她没有就此放弃,而是迎难而上。在郑大,你想上进,老师便会给你机会上进。她主动找老师要来整个学期的课件预习,圈出重难点,上课时有针对性地听,效果有了明显的提升。学习压力大时,她会选择去游泳,锻炼不仅能强身健体,也能让她做事情更加专注。

专业课程方面,理论加实训的课程,让她有机会更系统化地研究动物、植物、微生物,了解医药生物技术、生物多样性、生态学方面的内容。她清晰地感受到,专业的学习不仅让她那对自然、对生命的好奇心得以安放,更让她学会尊重和珍爱生命。生命科学是基础科学,科研是她的人生方向。科研人是要耐得住寂寞的,而兴趣是最好的驱动力。

在老师和学院的帮助下,她在学习和科研方面取得优异成绩,多次拿下国家奖学金和获选省三好学生。她认为,只要你足够努力,将自己调整到最佳状态,学校便会给你足够宽阔的舞台。

脚踏实地投身科研

顾芷毓敏锐地发现,生活中常常有人因各种因素患上皮炎,出现红肿热痛、皮肤瘙痒等症状。她开始思考,是否可以研制出一种能够治疗变应性接触性皮炎的候选药物。

顾芷毓和小伙伴研究发现,蜗牛的黏液联合萜类化合物具有很好的抗炎效果,那或许能够印证自己关于变应性接触性皮炎的设想。他們用小白鼠建立皮炎模型进行实验,可是经过多次尝试,都没能成功,动物皮炎模型非常不稳定。

那段时间他们一直泡在生命科学学院SPF实验动物中心和科研实验中心,学院的科研平台为他们提供了充足的支持和保障。学校还为他们的实验提供了充足的经费支持。老师全程指导他们实验,把控实验方向。

最终,实验结论很好地印证了他们的设想。这对刚接触科研的他们来说是非常重要的成果。

这项研究成果在参加第三届全国大学生生命科学竞赛时,需要提交科研学术论文,指导老师加班到深夜还在给顾芷毓打电话,沟通论文修改事宜。决赛时,学院领导和辅导员带队陪同顾芷毓团队前往西安参赛。他们的实验和论文在全国411所大学的4797支竞赛队伍中获得国家二等奖、河南省一等奖等多项奖励。顾芷毓也离自己的科研梦越来越近了。

越努力,越幸运。毕业前夕,她收到清华、北大、复旦、中科院等十余所高校和研究院的offer。她选择去清华大学生命学院直接攻读博士学位。从童年时对蝉那偶然的一瞥,对生命的观察、好奇与敬畏,到如今成为生命科学的科研人,母校郑大和就读的生命科学学院给了她成长的沃土、挑战极限的勇气。未来的路很长,但顾芷毓走得愈发坚定。