“报平安”传播现象的历史考古与当代发展阐释

董浩,王娜颖,康森

(1.南京林业大学人文社会科学学院,江苏南京 210037;2.苏州市广播电视总台,江苏苏州 215000)

无论是在东方社会,还是西方社会,一个人,无论长多大,无论走多远,出门在外,给家人时不时地报个平安,告诉他们一切都好,让他们不要担心、牵挂(即使自己过得并没那么好),这是件普通、正常的事。但随着新冠肺炎在中国的肆虐,“报平安”这种本来是个体之间极为私密的传播行为,逐渐成为一种非常特殊的大众传播景观。具体而言,在此次疫情中,抗“疫”一线的工作者,除了继续使用一些日常生活中比较常用的电话报平安、视频报平安、微信报平安外,还新增越来越多富有实践智慧的“报平安”方式,譬如暗号报平安、闪手电筒报平安、点赞报平安、发图报平安、打卡报平安,甚至出现了集体报平安的现象与对大量奋战在疫情一线的工作者们多种多样的报平安方式进行新闻报道的现象,一时间“报平安”已成为一种公开的大众传播现象;而且其功能、作用越来越多,除了单纯报平安之外,还在一定程度上起到管理、辟谣、安抚人心、稳定社会秩序等作用。为何作为一种个体之间相对比较私密的行为能够逐渐演变成一种集体行为、大众传播行为?难道只是新冠肺炎疫情的爆发促使其发生?或者还有其他的缘由?本文所要研究的是,这种疫情中貌似特殊的对个人或集体报平安行为进行新闻报道的方式的发展、演变,其历史依据为何,现实意义又为何?一个社会中广为使用的词汇,实际上不仅“已被众人有意无意地推敲、琢磨、比较和筛选过了”,而且经过人们千百年来的日常实践、淘洗与锤炼,“必然是高度适合于人们每每遇到的社会场景,必然简练而又恰当地表达出了人们在这种社会场景中所要表达的情愫,也必然暴露出这个社会的结构和其价值观”[1]29。“报平安”作为中国社会中一种较为普遍的社会传播行为、现象和词汇,亦是如此。

故为了更好地探究这个问题,文章将借助传播考古学、传播社会学等理论与方法对“报平安”这一古老而现代的传播现象进行历史-社会学意义上的考察,以期挖掘与刻画出“报平安”传播现象发展、演变的历史,并梳理当下疫情中“报平安”方式的当代演变形式及探寻其背后的深意。

一、“报平安”传播现象的历史考古

从思想史的角度来讲,任何知识、思想、观念、理论的生产都不是凭空而来的,而是有其具体的产生、发展语境与承继脉络,即任何一个现实问题都包含着历史的因素。故在理解和解释当前社会及其所存在的问题时,要将其放到一个恰当的历史时段内,并运用历史的思维与挖掘历史的资料来理解其演变的内在逻辑[2]29-30。具体到“报平安”传播现象的研究也是如此。“报平安”,一般是指日常生活中人们亲自或通过写信或通过他人向亲朋好友告知一切安好、让其放心的人际传播行为。但通过历史考察之后发现,“报平安”的方式并不只如此,而有着更为丰富、多元的形式,其除了具有用于人们之间报平安之外,还是战争中军队相互传递平安信号的方法等。不过,若想更好地理解“报平安”传播现象的演变,则需要首先对“报平安”中的“报”字进行字源、字义、字形考证。

(一)“报平安”中“报”字的历史发微

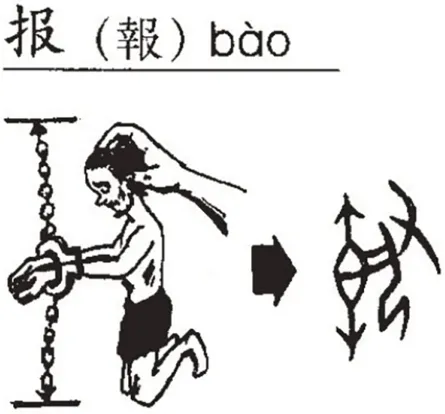

根据《说文解字诂林》对“报”的注解:報(报,bao),当罪人也。从㚔(niè,手铐形),从“报”,(fú,用手从后面将人制服),“报”服罪也[3]10170。可知:中国现代汉字中的“报”字,其实,源始于甲骨文或金文中“左边为双手戴着刑具跪地的人(即‘執’字);右边为用手从后面将人制服”组成的,意为“制服、判决罪人”之意的“報”,如图1所示。

图1 “报”的字源考

“报”字,按照中文造字法,属于会意造字。因此,要把握其意义则需要从字形及其演变的角度来探寻。虽然,从字源的角度来讲,有人也将“报”字的最早字形:甲骨文字形“”释为“執”字的繁构,但多数学者将其释为“報”字。其后,其字形虽然不断演变,但大致是以左“㚔”(niè)、右“报”的“報”字为原型,变化不大。只是随着现代汉字的简化,“報”才据汉代草书简化为“报”[4]916,如图2所示。

图2 “报”的字形演变谱系[4]915-916

“報”字之本义为“制服、判决罪人”。而“判决罪人”需要上报,故由此引申为作为动词的“报告”之意;而“报告”又引申为“告诉、回答、传达、通知、报答、报复、报应”等义;随着语言的演变,其又用作名词,意为“告诉或传达信息的各种载体”,如“电报”“简报”“报刊”等[4]916。

故在综合考察“报”字的字源、字形、字义之后可知,“报平安”一词中的“报”字之义,最初应源自作为动词的“报”字,所指为“告诉、报告、传达、通知”之意。其后,意为“报告平安”的“报平安”虽然报告的方式不断发展变化,但其意义一直源自于此。

(二)“报平安”传播现象的源流考

从目前所能收集到的资料来看,“报平安”传统至少有三个起源:历史起源,民间起源和文字释意起源。

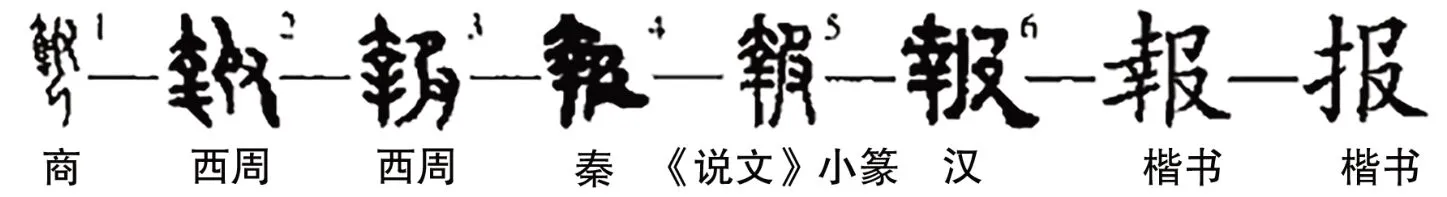

历史起源说认为,“报平安”一词可以追溯到晚唐著名志怪小说家段成式《酉阳杂俎续集·支植下》中所记载的“北都惟童子寺有竹一窠,才长数尺。相传其寺纲维每日报竹平安”。这句古文即指北都(即晋阳城,唐代将晋阳城称为北都)童子寺(位于晋阳城城西的龙山上)里有一丛竹子,刚数尺高,主管寺院事务的纲维和尚每日都向寺院有关人员报告,竹子没有枯萎,很平安。因此,承续这个典故,中国人一般将意为“报告竹子平安”的“竹报平安”来喻指报平安的家信,如宋代韩元吉在《水调歌头·席上次韵王德和》中所写的“无客问生死,有竹报平安”;清代袁枚在《随园诗话》中所写的“君欲寻梅问消息,我能替竹报平安”等。随着造纸术以及其他信息传播技术的发明创造,人们报平安的方式、途径也不断发展、变化,但其名称一直延续这个传统,称为“竹报平安”,并同时简化为“竹报”或“报平安”。其后,不仅竹子被当作具有平安寓意的意象的文化传统,而且还由此引申出中国社会中以一些其他事物或文化意象所代表的美好意蕴来报平安的习惯或传统,如红梅花开报平安、喜鸟或喜鹊报平安、春风把平安、五德之禽(鸡)报平安、菊报平安,如图3所示。

图3 中国文化中一些以意象报平安的画作①

民间起源说认为,“报平安”这种传统源自于一个名叫“山魈”的鬼怪危害人类,而通过燃烧竹子或敲打竹子的声音能够将其赶跑的传说。只是后来这个传说又与中国人过年时燃放鞭炮的传统汇合在一起。据说,这是因为新旧年份交替之际,山魈出游最为频繁,所以人们在这时举行公众性的爆竹仪式,互道平安。这种通过爆竹退鬼的手段与仪式,人们逐渐将它作为替代爆竹的燃响物来退鬼。不过,人们仍管它叫“爆竹”,以明确其功能和过去生火爆竹退山魈并无二致[5]1。这便是“报平安”的另一渊源。

文字释意起源说则认为,“报平安”虽然也是来自于“竹报平安”,但这个“竹报平安”是指至少从汉代开始普遍使用的保密性比较高的竹简通信。这种通信方式是用大约一尺长的两块竹简,一头穿上小孔,竹简内写上内容,竹简外写上收信人的地址、姓名。然后用绳子把两篇竹简捆扎牢固,穿上小孔打上结。最后,再用很粘、很软的紫泥或红泥封好,盖上发信机构或发信人的印章之后进行传递[6]47。

因此,无论是历史起源说,还是民间起源说、文字解释的起源说,“报平安”一词都与竹子密不可分:以报告竹子平安引申出来的喻指报平安的家信,通过燃烧或敲打竹子发出声音获得平安和将竹子作为写信的材料与信封。

(三)“报平安”传播现象的类型学考察

其后,随着人民群众的创造性使用与媒介技术的发展,“报平安”传统又不断地丰富与发展。随着使用主体、使用媒介、使用场景的不同,“报平安”这一传统所发挥的功能与作用也不同,主要分为以下几种:

1.面对面报平安

正如“报平安”的缘起中意为“报告竹子平安”那样,这种直接的面对面报平安方式,常用于出门在外的人归家之后,向亲朋好友,尤其是长辈,当面报告一声,以示自己平安归来、一切都好及对其的尊重、礼貌。如果因时空阻隔,个人既无法脱身直接当面报平安,又暂时不方便写信或通过其他媒介来报平安,人们常采用另一种报平安方式——请他人代为报平安。如唐代岑参在《逢入京使》中所写的“马上相逢无纸笔,凭君传语报平安”等。

2.书信报平安

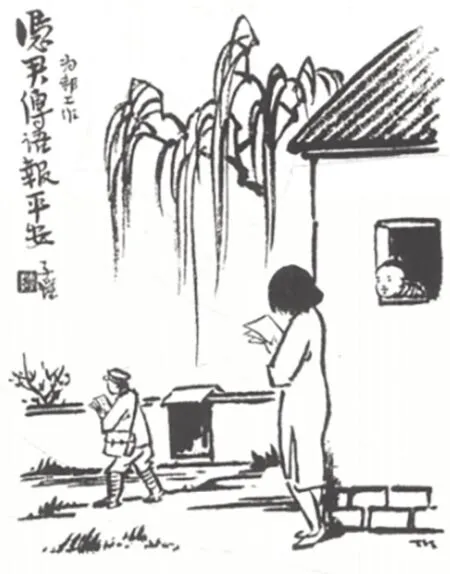

通过写书信报平安,在中国历史上有着悠久的历史。从传播主体与接收对象来看,其不仅是亲人之间往来的重要方式,如“烽火连三月,家书抵万金”,而且也是朋友之间相互寄托情感的重要沟通方式,如明代甘瑾在《寄马彦会》中所写的“百战孤城血未干,故人书札报平安”等。从传播媒介或方式来看,这种书信报平安方式,既可以通过家里的佣人、官方的驿传系统进行传递,也可以通过飞鸽或鸿雁等传书报平安,如宋代李流谦在《飞乌道中》中所作的“殷勤祝福送书雁,为传片字报平安”诗句;清代屠继善在《恒春县志》中所记载的“波斯舶上多养鸽。能飞行数千里,辄放一鸽至家,以报平安信”等。近代,随着国家邮政系统的发展,通过邮局进行书信往来越来越方便与大众化,这也无怪乎丰子恺为邮工(邮递工人)专门作了“凭君传语报平安”的漫画(见图4)。

图4 “凭君传语报平安”漫画[7]119

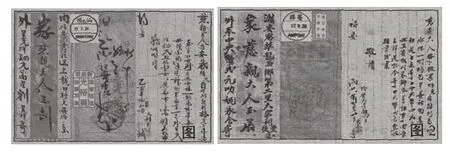

另外,在书信报平安中,清代海外侨胞在给国内亲人报平安的过程中,还发展出一种比较特殊的报平安方式,即将银票汇款与书信合二为一的家书“平安批”。“批”是福建方言对书信的称呼[8],目前保留下来的“平安批”有如1935 年新加坡华侨刘呈祥先生通过光裕兴侨批局寄给潮安江桂区家乡母亲报平安的侨批与1939 年新加坡华侨姚永合先生寄给潮安庵埠家乡母亲报平安的侨批[9]等,如图5所示。

图5 刘呈祥(左)与姚永合(右)寄给母亲的“平安批”[9]

3.击鼓或烽火报平安

在古代社会,报平安除了用于亲朋好友之间之外,还被用于军事领域。详而言之,不仅设置了相关的军事职位负责军队的警戒,如唐代李筌在《太白阴经》中这样写道“报平安者,诸营铺百司主掌皆入五更,有动静报虞候知,左右虞候早出,大将军牙前带刀,磬折大声通曰:左右厢兵马及仓库营并平安。诺。复退本班。如有盗贼动静紧急,即具言其事,若在野行军,即言行营兵马及更铺并平安”,而且还通过事先规定一些媒介及其传递方式,用来传递各种军事信息,如击鼓、烽火及其多少等。如元代柯九思在《辽金元宫词》中所写的“却喜边关无寇警,但凭球鼓报平安”、清代毕沅在《续资治通鉴》中所辑录的“烽燧四路,凡一百六十二烽,早晚举火,传报平安”、宋代曾公亮在《武经总要》所写的“若依式放烽至京讫,贼回者,放烽一炬报平安。凡放烽告贼者,三应三灭;报平安者,两应两灭”等。

4.电报报平安

随着电报技术的发展,电报技术也开始被人们拿来向亲朋好友报平安,虽然,由于其使用费用较高,使用人数较少,但其也或多或少地被人们用来报平安。如朱辰彬在《中国摇钱古卜讲义》中所写的“当时此翁闲坐在家啃玉米,女与婿正于东南亚等地婚游,突闻电视播出新闻:印度洋大海啸,万余人遭难。不觉大惊,手脚冰凉,急以我所教之法自占,第一次就摇得上述子孙持世之卦,心中稍觉安定,但仍是整夜忐忑难眠,及至次天,女婿致电回家报平安,心境方始大定”。

5.电话或手机报平安

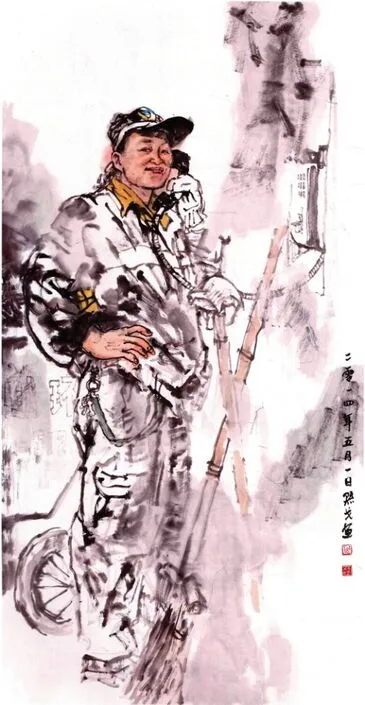

随着电话、手机在中国的日益普及,人们也使用电话、手机进行报平安。从目前所能见到的史料来看,大致晚清时期,电话传入中国。如清代恽毓鼎在《澄斋日记》所记载的“宝惠在署以电话报平安”、现当代著名画家孙戈所作的利用电话来“忙里偷闲报平安”的油画[10]50(见图6)等。由于快速、便捷,电话逐渐取代书信等报平安方式,成为现代人最常用的报平安方式。手机成为中国人之间相互通信的方式,则是近三十多年的事情。

图6 “忙里偷闲报平安”油画

6.活动报平安。这种报平安方式,虽然一般仍是以书信形式展现,但由于其集体性、组织性,使其具有一定的目的性、政治性。如我国沁水县县委对台办在1989年6月17日上午,在学习了中央领导同志有关平暴的讲话精神之后,为消除台湾同胞对此的担心与牵挂,组织全县台湾亲属开展了“写家信、传佳音、报平安、消疑虑”活动[11]83。

7.新闻报平安。所谓新闻报平安是指报平安作为一种报道题材如何进行新闻报道之意。新闻本来是一种追求反常的信息,而报平安却是一种生活日常,没有什么新奇、奇特之处。因此,对报平安进行新闻报道是一件比较难的事情,正如吴生华、顾北台在《新闻如何报平安》中所言,“弄得不好,往往会写成没话找话,无事说事,套话一大堆,可看性比较差”[12]347-348。

现代,新媒体技术的发展,中国人报平安的方式更加丰富,除了上述的这些报平安方式之外(当然有些随着时代的发展逐渐消失了,如飞鸽报平安、烽火报平安等),还有短信报平安、微信报平安等。甚至微博这种具有一定公共性的媒介都被一些明星、网红用以报平安,证明自己的存在。

故通过沿着历史的脉络对“报平安”进行类型学的考察与回顾之后可知,“报平安”这种最初只是用于亲朋好友之间互相告知自己一切安好、让其安心、放心的私密信息传播行为,经过人们的不断实践与创造性使用,不仅方式方法不断丰富、发展,许多新的、富有实践智慧的功能被开发出来,如活动报平安、新闻报平安,而且其功能也不断丰富、多元,即从单纯的只是报平安发展演变为中国人生活中缓解相思牵挂之苦的一种方式、军队预警防卫、明星证明自己存在的方式等。

二、新冠肺炎疫情与“报平安”传播现象的当代发展阐释

在了解了关于“报平安”的历史渊源之后,再来理解当下新冠肺炎中“报平安”传播现象也就更容易了。

(一)抗“疫”在一线的工作者们的安危是中国社会普遍关心的话题

随着新冠肺炎疫情的爆发致使中国社会整体陷入突然的停摆与紧急状态,工作在抗击疫情一线的医生、警察、志愿者、公共服务部门、全国各地支援湖北的队伍,为了防控疫情,不顾个人生命安危,奋战在抗击疫情的一线。因此,他们的情况如何,是否安全,有何困难……时刻牵挂着家人、家乡与全国人民的心。虽然,他们每天也会告诉家人“自己一切都好,不用担心”,但他们真的都好吗?会不会只是报喜不报忧,家人无从得知,社会也无从得知。

抗击在一线的工作人员可能是我们的父母、叔伯、婶婶等亲人,抑或是朋友、同学、同事,也可能是与我们素不相识的陌生人,但通过互联网等新媒体的信息传播,我们知道了他们的遭遇与事迹,比如被中国人称为“吹哨人”的李文亮医生。于是,这些原本可能一辈子都不会与我们发生交集的人,因为这个将我们裹挟在一起的疫情,走近了我们的生活,他们与我们的命运交织在一起,这些与我们一样普通的人的安危就是我们的安危,并且在一定程度上他们的安危反映着疫情的发展情况。故而,他们的情况,也就成为一个社会普遍关心的话题。而我国新闻媒体作为党和人民的耳目喉舌,义不容辞地承担起报道疫情中抗“疫”在一线的工作者们这个任务。

(二)抗“疫”工作者报平安的故事成为非常值得报道的新闻题材

对于新闻如何报道“报平安”这一题材,客观地讲,在新闻界,早已不是一个新鲜事物。而且新闻界在长期的新闻实践中,早已积累了比较丰富的经验、心得,正如经验丰富的老新闻工作者吴生华、顾北台在《新闻如何报平安》中对“新闻如何报平安?”这一问题的具体论述所言:

一是要写出平安中的“不平安”,特别是不要遗漏及早防范、化险为夷的细节,就是遇到什么样情况?报道对象又是怎么处理赢得平安成果的?这样的细节能够适当地增强情节性,增加可看性。二是要注重抓人物,在社会治安、交通安全工作中,一定要注意参与其中的人物的抓取……报平安的文章,无事之中要找事,不妨学学这一办法,找事先找人,有了人就会有事可报。我们平时说,写报道要“见人见事”,报道有了人物就会有人物的行动,就有了事情,有了具体的人和事,报道就有了血和肉,就会具体和生动起来[12]348。

那么,在当下新冠肺炎疫情中,新闻界是如何报道报平安题材、报道了哪些报平安的方式、有何特殊性、其报道逻辑为何等,这些问题均十分值得探究。抗“疫”在一线的工作者们,除了继续使用一些日常生活中比较常用的电话报平安、视频报平安、微信报平安外,还在实践中发明创造出许多新的、富有实践智慧的报平安方式,如暗号报平安、闪手电筒报平安、点赞报平安、发图片报平安、软件(App)打卡报平安,甚至出现了集体报平安的现象(如图7)。因此,这就使得关于报平安的新闻报道具有极强的故事性、情节性、新奇性,借用吴生华、顾北台的话来说,即既能“见人”又能“见事”。于是乎,新闻界对奋战在疫情一线的工作者多种多样的报平安故事进行了大量的新闻报道,甚至俨然间“报平安”已从一种相对比较私密的个体行为发展演变为一种公开的大众传播现象。

图7 江苏援助黄石的第一批医疗队队员用特殊的方式向家乡人民报平安[13]

(三)报平安新闻以小主题发挥大作用,发挥着安抚人心、稳定社会秩序的作用

在这些我们可以观察到的事件背后,还蕴藏着更为深刻的意义。正如胡翼青等针对新闻传播史论的研究现状所言,“我们可以观察到的事件,只是为了进一步探索和诠释那些还没有被发现的历史事实与历史关联”,而“并不是研究的终点与目的”[14]2。因此,我们更需要反思这些显性的新闻报道作用于现实社会之后会起到什么样的社会效果与作用。概言之,从现实或社会的角度来讲,这些报平安新闻报道至少还有两层更为深刻的意义。

第一,报平安主题的新闻报道对于奋战在疫情一线的工作者而言,是一种关心与尊重,更是一种心灵的慰藉、精神的关怀。在这些为抗击新冠肺炎依旧坚守在一线的工作者当中,他们或为人父人母,或为人妻人夫,或为人子女,他们中有的人可能身体也不是很好,甚至本身就是带病“出征”、带病坚守岗位;他们中可能有的人为了不让父母担心,还没有告诉父母[15];他们中有的已为人父人母为了不让年幼的孩子担心害怕,可能会用“美丽的谎言”告诉孩子:爸爸/妈妈是去“打怪兽”,你呆在家里听话,等我回来;他们中有的人可能打算近期结婚的,但为了抗击病毒、支援疫区,主动延后婚期,甚至可能永远回不来;他们中有的人为了保护家人,可能在工作之后就主动隔离;他们中有的人为了让家人安心而又不给家人带来不必要的风险,发明了各种特殊的方法向家人报平安。但当工作需要时,防控疫情需要时,国家需要时,他们冒着可能会被病毒感染、丢点性命的危险,选择前往疫区支援或坚守在自己的岗位上。因此,对于这些为了防控疫情坚守在一线的工作者的事迹与故事,需要书写与记录。他们的安危,更需要社会给予关心。

第二,报道抗“疫”在一线的工作人员的工作、生活近况与安危,将在很大程度上起到安抚人心、稳定社会秩序的作用:一是因为坚守在抗击新冠肺炎一线的工作者们,对于疫情可能是最为了解的。因此,他们对疫情的发言可能更具可信度;二是如果通过新闻报道让全国人民得知具有很大感染风险,但不顾自己的安危、依然坚守在一线抗击疫情的工作者们都比较的安全,这不仅对时刻关注他们的家人、单位而言,并且对全国时刻关注疫情发展的人民来说,都是一种极大的宽慰;三是奋战在疫情一线的工作者们战胜疫情的信心与热情,将极大地激发他们投入到抗击疫情的热情,鼓舞坚守在抗击疫情一线的工作者与全国亿万封闭在家的人民的心,增强人们战胜新冠肺炎疫情的信心。

因此,综上可知,新闻界通过对奋战在疫情一线的工作者们在危险而困难重重的疫情现实中所发明创造出来的各种各样的报平安方式的新闻报道,确实起到一种以小主题反映大时代,进而发挥出以新闻安抚人心、稳定社会秩序的建设性大作用。

三、结论与讨论

“报平安”传播现象有着自身特定的历史与现实渊源。从历史的角度来讲,“报平安”传播行为这种最初只是用于亲朋好友之间互相告知自己一切安好、让其安心、放心的私密信息传播行为,之所以能够逐渐发展演变为一种大众传播行为是因为继承与发展了随着时代的发展与媒介技术的发展,人民群众在实践中发明创造出的许多新的、富有实践智慧的报平安方式,如活动报平安、新闻报平安等。从现实的角度来讲,则是因为当下新冠肺炎的爆发直接促使“报平安”传播行为成为一种真正意义上的大众传播行为。由于抗“疫”在一线的工作者们的生命安危成为一个社会普遍关心的话题,促使疫情中抗“疫”在一线的工作者的报平安故事成为非常值得报道的新闻题材;而报道之后,报平安新闻这种题材又以小主题发挥大作用,并在一定程度上起到安抚人心、稳定社会秩序的作用。故“报平安”传播行为能够逐渐发展演变为一种公开的大众传播现象。

最后,文章还想以本文的“报平安”研究为例,从研究的认识论与方法论两方面来对当下学界刚刚兴起的媒介研究做一点探讨。因为根据米尔斯在《社会学的想象力》中对学术研究何以具有想象力的阐发可知,这一选题具有展开学术想象力的潜质。从研究主体的角度来讲,“报平安”这一学术问题,是一个可以将个人的社会关怀、时代关怀联系到公共问题上的话题。从研究对象上来讲,“报平安”这一研究对象是一个兼具时间与空间双重脉络的历史性的学术话题,即既是一个当下疫情新闻报道中的话题,又是一个中国社会古已有之的传播现象。因此,以此具有一定代表性与学术想象力潜质的研究对象为例,反思如何打开与校准当下新闻传播学界中刚刚兴起的媒介研究的学术飞行姿态,并增发其研究的新性情,也就“顺理成章”了。

从认识论的角度来讲,媒介研究并不只是对媒介物质史的考古或其线性进化史的发掘,而是要在这种媒介考古发掘的基础上,考察与探究其与人、政治、经济、文化、社会、时代等之间经过日常生活实践所引发的关系变革及其所产生的意义[16]。而在研究的方法论上,则不仅需要从理论上进行反思、批判,同时更需要尝试着采取不同的研究路数,沉下去,多做一些个案研究。然后,在总结研究的经验与得失的基础上,从理论与经验、抽象与具体、历史与现实、全球与地方等维度对其进行适恰的抽象、比较,从而“从具体材料中窥视背后的理论意义”[17]。接着,再在学术脉络上与以往的思想、理论、历史进行真正的学术对话,才有可能活络思想,增发媒介研究的新性情。

注释:

①注:创作者左上(陈子毅),左下(丁子刚),中(贾德江)右(方若琪)。