霍克思《红楼梦》英译笔记

范圣宇

汉学家大卫·霍克思(David Hawkes,1923-2009)

英国汉学家霍克思先生(David Hawkes,1923-2009)的《红楼梦》前八十回译文(企鹅出版社,1973-1980),早已被学界公认为汉译英的经典,至今无人超越。他的《〈红楼梦〉英译笔记》(以下简称《英译笔记》),无疑是研究霍氏译文的必读书。只是这本书十分不容易读,因为它本来就不是写给其他人看的。这是霍克思当年在翻译《红楼梦》时所做的笔记与部分草稿。笔记一共四册,写明日期的有三册,从一九七○年十一月到一九七九年六月,还有第四册无日期,主要是《红楼梦》中诗词的注释、解释与翻译草稿。香港岭南大学文学与翻译研究中心曾于二○○○年五月影印出版《英译笔记》,印数可能不多,早已不易得见。现在商务印书馆重新影印并在大陆出版,这对学界研究霍克思与他的《红楼梦》译文,都是可喜可贺、功德无量的一件好事。

我们今天来研究霍氏的译文,《英译笔记》是极其重要的第一手材料,因为它是译者思考与阅读过程的忠实记录,也是现存为数不多的霍氏亲笔文件之一。《英译笔记》是霍氏留下的吉光片羽,弥足珍贵,记录了不少译者在翻译过程中的犹豫反复、字斟句酌,值得我们仔细研读、深入分析。它对我们理解霍克思的译文,具有不可替代的作用。因為这可以说是翻译过程的“黑匣子”,值得研究者进一步破译其中包含的信息,并以此为进阶,更深入地研究霍氏的译文。或者我们也可以说,《英译笔记》是打开霍氏译文这个百宝箱的一把钥匙,当然,这把钥匙并不是现成的,它需要经历一个聚沙成塔、集腋成裘的过程并反复打磨。《英译笔记》从头到尾都一直在提醒我们,像霍克思这样的汉学家、翻译家,是如何读书、如何思考、如何翻译的。我们如果能够从中学习到一些做学问、搞翻译的方法,并对研究《红楼梦》或者其他中国文学作品英译而能有所启发,那无疑是霍氏喜闻乐见的结果,也是我们阅读《英译笔记》的意义所在。

霍氏通晓希腊文、拉丁文、法文、德文、日文等多种文字,这在笔记中随处可见。由于霍氏记笔记原本只是为他自己的翻译做准备,所以这些语言都是自然而然地出现在他笔下的,当然也因此增加了阅读的难度,不过也许这就是通晓多种语言的人的特点吧。霍氏归隐威尔士乡间之后还在努力学习当地的威尔士语,真正做到了“活到老学到老”。霍氏日文水平也相当精湛,他在翻译过程中不时参考伊藤漱平在平凡社出版的《红楼梦》日语译文,而且在《英译笔记》中不断记录下了他对伊藤氏译文的评价,或正面或反面的意见,都可见他日文的功底深厚。霍氏的博学多闻,从他参考过的各语种书目(第5、23、25页等处)当中就可见一斑。如果要求读者都能阅读这些文字,那也未免强人所难,毕竟通晓这些文字对大多数人来说只是某种愿景或期望。但我们还是可以从已知的文字当中追随霍氏的脚步,进一步深入研究,从而读懂并更好地理解他的翻译。

除了不同语种的参考书,霍氏更让人惊叹的是他对众多中文原典的参照。他为了翻译所参考、阅读的文本的深度与广度,都值得我们学习并向他致敬。例如为了理解“星宿不利,祭星”到底是什么意思,他参考了《大正藏》的七种佛典:《宿命智陀罗尼经》《宿命陀罗尼》《文殊师利菩萨及诸仙所说吉凶时日善恶宿曜经》《宿曜仪轨》《七曜攘灾诀》《七星如意轮秘要经》《七曜星辰别行法》。此外,他也借阅过《道藏·太玄部》中的《黄帝内经素问补注释文》《素问入式运气论奥》,六译馆丛书中的《平脉考》《脉经》,等等。语言方面,《佩文韵府》《国语辞典》《北京话语汇》《小说词语汇释》,是他常用的参考书。而史部要籍,他参考过并且留下记录的有《汉书》《后汉书》《新唐书》《唐书·乐志》《宋书》《南史》《明史》等。还有其他常用书如《诸子集成》《六十种曲》《曲海》《中国戏曲史》《古今小说》《唐宋传奇集》,不常用书如《月令广义》《钦定宫中现行则例》《大清通礼》《大清会典》《清朝续文献通考》,专门书如《中国医学大辞典》《中国药学大辞典》《中国植物图鉴》《清代货币金融史稿》。对于端午习俗,他参考过《东京梦华录》《西湖老人繁盛录》《梦粱录》《武林旧事》《燕京岁时记》,而对于抹骨牌游戏中骨牌副的不同组合,他参考了《牙牌参禅图谱》《牌谱》《新定牙牌数》,等等。刘勰在《文心雕龙·神思》中曾说:“张衡研京以十年,左思练都以一纪。虽有巨文,亦思之缓也。”我们从《英译笔记》就能很清楚地知道,霍氏翻译《红楼梦》前八十回,也整整用了十年。这里简单列举的书目,就足以说明他为什么需要这么长的时间,霍氏的翻译过程可与曹公“批阅十载、增删五次”的创作过程相提并论,正所谓“字字看来皆是血,十年辛苦不寻常”。

霍克思与他的妻子波金丝,1951 年摄于北京

霍氏力求下笔之前透彻地理解原文的每一处细节、每一个字。读者诸君不要忘记,中文对母语是英文的霍克思来说挑战也是不小的。例如他曾经列出对他来说很难翻译的词(“bad”words for translators):“痴、抽身、风流、知己、生分、薄命、造次”(第108页);甚至有些相对来说比较简单的词,对他也造成困扰,比如“明日”“一日”(第133、163、168页等处)。但他的优点,或者说长处,在他敢于接受这种挑战,而且愿意全身心地投入到这项浩大工程中去,甚至为了专心致志翻译《红楼梦》,辞去了牛津大学汉学教授的工作。这在当时已经是惊天骇俗的举动,即便在今日,无疑也不是一般人能做到的。霍克思之所以这么做,固然是由于深爱这部中国古典小说,还有一个重要原因是他无羁独行,也很不喜欢自己的工作进程不断地被行政、会议等身外琐事打断。这样一个极具独创性的译者,是不愿意遵循任何特定的规则的。他从牛津大学辞职这一举动,现在回头看当然是正确的决定,但在当时不能不说他胆识过人,因为谁也无法保证他辞职以后一定可以顺利完成这项极具挑战性的任务。据霍氏高足、《红楼梦》后四十回译者闵福德先说,霍氏辞职之后曾经尝试过申请当运奶工、邮递员,却均被告知资格过高而无法录用。难能可贵的是,他的妻子波金丝(Jean Hawkes,1927-2017)十分理解,并全力支持他的决定。如果没有家庭这个坚强后盾,恐怕霍氏连维持生计都难,译文可能更要大打折扣,遑论完成了。幸而不久牛津大学万灵学院就聘请他为研究员,有了稳定的收入,这才缓解了他的燃眉之急。

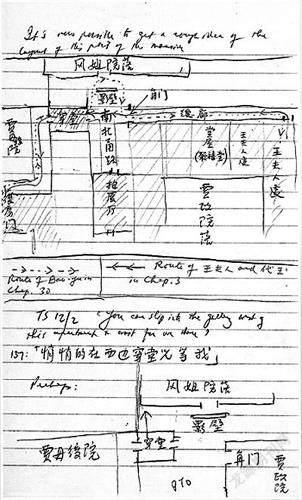

霍克思关于《红楼梦》的英译笔记之一

研究和翻译中国古典文学作品,首先要注意的是底本问题。就《红楼梦》来说,底本的选择与校勘,这是成功解释与翻译的第一步。霍克思就是这样做的。他着手翻译不久,就敏锐地注意到了底本的版本问题,有时他也会记录版本选择的原因,或改写的原因(第17、18、143页等处)。《英译笔记》记录了不同版本详细对比、校勘的结果,如王熙凤对时间安排的指示(第11页),以及宁国府总管究竟是来升还是赖升的异文(第111页),甚至第三回与第十五回两次宝玉不同装束的描绘对比(第14页),第五十六回甄府礼单的异文(第198-199页),都说明霍氏对原文的阅读一丝不苟、极其认真。版本校勘其实也是正确理解与研究霍氏译文的第一步。

霍克思幽默的性格,在《英译笔记》中也偶尔流露。比如他因为小说中许多时间、年纪、细节等前后不吻合,而把曹雪芹戏称为“Our Forgetful Author”(第125页)或者“Our Careless Author”(第54页),曹公若地下有知,当也浮一大白。与曹公相仿,霍氏也多才多艺,除了掌握多种语言之外,他会画水彩,弹钢琴,吹竖笛,还整得一手好园子,能种花种蔬菜(曹公在北京西郊“不如著书黄叶村”的时候,恐怕也没有少当灌园叟)。据闵先生说,他每次搬家,都能把家里的园子搞得生意盎然、五彩缤纷。在园子里劳作也是他休息脑子的一种好方法。有时候找不到某个合适的韵脚,与其枯坐书斋苦思冥想而无所得,不如去园子里舒展身心,虽然身体可能劳累,但往往就能灵光一闪,找到答案。霍克思躬耕南亩、灌溉田园,从牛津大学辞职以后归隐威尔士山村,都像极了不为五斗米折腰的晋代大诗人陶渊明,也正暗合陶氏所云:“衣沾不足惜,但使愿无违。”闵先生家中墙上曾挂了一幅霍克思与杨宪益这两位《红楼梦》译者手持酒杯、无言微笑的照片,底下的标注也是陶诗:“天运苟如此,且进杯中物。”闵先生曾说这是他最喜欢的霍氏与杨氏的合照,确实可能没有另外一张照片更能抓住这两位大翻译家淡然微醺、陶然忘机的神情了。这两位牛津大学校友都是著作等身、博学多闻的一代学者,都在中国文学英译这一领域内做出了卓越的贡献,而其人品也都如寒江钓雪、光风霁月,对身外之名毫不介怀。这张照片恰如其分地点明了他俩惺惺相惜、遥相呼应的性情与友谊。

《英译笔记》也记录了霍克思与同时代其他学者的交往,“独学而无友,孤陋而寡闻”这种情况对霍氏而言并不存在。与此恰恰相反,另一位《红楼梦》的译者班索尔(Bramwell S. Bonsall,1890-1960),却是独自完成他的译文的,而且除了家人以外,几乎没有人知道这件事。班氏译文质量不如霍氏译文,固然可以说是学养不及,但没有一个可以随时帮助他的朋友圈,也是重要原因之一。霍氏与几位图书馆员如Tony Hyder、Mary Tregear等都成了好友。来自天津的刘容恩、刘程荫夫妇,是霍氏经常讨教的对象,据说程荫女史当年离开中国的时候带的就是一套《红楼梦》,这套书早已纸质发黄,闵先生特意把它买下留作纪念,现在还在他家书房的书架上。《英译笔记》中记录了霍氏与科技史专家李约瑟、鲁桂珍的通信(第172页),法国汉学家程纪贤(程抱一)当年的通信地址(第179页),与红学家赵冈的往来(第227页),还有考古学家郑德坤建议霍氏参考的书目(第20页),向香港翻译家刘殿爵的咨询(第72、217页),等等。霍氏在企鹅版各卷的序言中曾提到过这些朋友、同事及同好的鼎力相助。文学翻译家如果不尽可能地寻求母语读者及专家的帮助,利用各种渠道解决所遇到的语言、文化、背景知识问题,很难想象他可以高质量地完成任务。

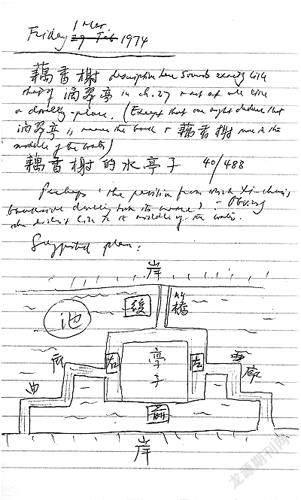

霍克思关于《红楼梦》的英译笔记之二

《英译笔记》还记录了不少霍氏译文的初稿,也值得研究者注意。“怡红院”他曾经考虑译作“Rozy Joy Lodge”,后来才定为“Green Delights”,“秋爽斋”曾经考虑过“Snug-in-autumn Studio”或“Autumn Chill”,最后定为“Autumn Studio”。“潇湘妃”他考虑过“Hsiang Lady”“River Sprite”

“River Queen”(第36页)。“风露清愁”从“Autumn Mourner”改为“Mourner of the Autumn Mere”。“武林别景”,典出陶渊明《桃花源记》,霍氏尝试了多种译法,从“Fisherman’s Lost World”,到“Lost World of Fisherman”,再到“Beyond the Hidden Paradise”,最后定为“Fisherman’s Lost Paradise”(第390页)。此外如人名译法,“鸳鸯”原译作“Ducksie”,“傻大姐”原译作“Daftie”,“小红”的名字则从“Reddie”“Rosie”到“Rosey”“Rosy”,最后才确定为“Crimson”,这些都可以形象地说明严复所说的 “一名之立,旬月踌躇”究竟是什么意思。

笔者与霍氏的交往,是从二○○五年开始的。笔者二○○三年在北京师范大学中文系完成的博士论文,讨论的正是霍氏的前八十回译文与杨宪益译文的比较。在写论文期间就与闵先生互通过邮件,他总是耐心细致地回答我的各种问题,并提出各种建议和反馈意见。博士论文完成以后以《红楼梦管窥—英译、语言与文化》为题于二○○四年由中国社会科学出版社出版,我在书出版之后寄了两本给闵先生,托他转交一本给霍先生。二○○五年暑假我去台湾辅仁大学访学,回程经过香港,闵先生交给我一封霍氏亲笔信,信中告诉我他已经读完了《红楼梦管窥》,从此我与霍先生也开始陆续通信。二○○九年初,闵先生联系我说,霍先生与他都希望我来校勘《红楼梦》汉英对照版,在我当然是求之不得,所以很兴奋地答应了。正是因为这个机缘,我辗转来到了澳洲国立大学。笔者与霍氏的通信因他二○○九年七月突然去世戛然而止,但我深信他所秉承的学术却不会因此而中断,薪尽火传,总会遇到有心人能从中获益并将之发扬光大。笔者虽与霍克思先生缘悭一面,甚至从未通过电话,但从他的经典译文,他留下的发表与未发表的文字,他的家人、朋友,或澳洲国立大学当年见过他的同事的口中,还是可以遥想霍氏当年的风采。

笔者认为,以霍克思的《英译笔记》为线索,追踪蹑迹地紧跟这位汉学家、翻译家的脚步,对我们提高阅读理解文学与翻译的能力和修养是大有好处的。莱布尼茨一七一四年给布尔格的信中曾说:“可是研究旁人的创造发明的方式如果能使我们见出那些创造发明的来源,使那些创造发明仿佛成为我们自己的,这毕竟是件好事。所以我想望作家们肯告诉我们他们的创造发明的历史,告诉我们他们如何一步一步地达到了那些创造发明。如果他们没有源源本本地說出来,我们就必须把那些步骤探求出来,这样才能使人从他们的作品中得到更多的益处。”(朱光潜译)有趣的是,清代学者黄汝成在《日知录集释》序中也说过: “呜呼,学识远不逮先生毛发,而欲以微埃涓流上益海岱之崇深,抑愚且妄矣!然先生之体用具在,学者循其唐涂,以窥贤圣制作之精,则区区私淑之心,识小之恉,或不重为世所诟病者矣。”在笔者看来,这与莱布尼茨所说遥相呼应。文学翻译家也必须是作家,霍克思译的《红楼梦》毫无疑问地证明,他是一位出色的英语作家,他重新用英文创造发明了这部最著名的中国古典小说,成功地让贾宝玉林黛玉说上了英文,而他的《英译笔记》就“源源本本”地告诉读者,霍氏是如何一步一步地达到了他的创造发明的。这样一部奇特的书,值得我们仔细研究、详加探寻。如果我们确实能够“循其唐涂,以窥贤圣制作之精”,那《英译笔记》无疑就是这条道路上一枚不可或缺的指南针。

二0二二年元月

堪村闲园

《〈红楼梦〉英译笔记》,商务印书馆2022年即将出版