综合物探方法在吉林中西部地区地热资源勘查中的应用

徐贵东,孙立伟,赵玉琢,陈强

吉林省勘查地球物理研究院,吉林 长春 130012

0 引言

地热能作为一种绿色低碳、可循环利用的可再生宝贵能源,具有储量大、分布广、清洁环保、稳定可靠等特点,是我国能源转型、减碳发展进程中须开发利用的重要能源[1]。吉林省中西部地处我国著名沉积盆地—松辽盆地南部,涵盖吉林省大部分重要城市和地区,区内陆续开展的地热资源调查表明长岭凹陷,梨树凹陷,德惠断陷均为地热资源有利地区,表明其具有较好的地热资源背景。

地球物理方法以其无损、高效、成本低、适用性强等优点,在地热资源勘查中伴有越来越重的角色。同时由于地热资源成因复杂、开发深度大、风险程度高及地球物理方法多解性的特点,采用综合地球物理方法勘查已成为必然选择和成功利器[2]。本文通过充分收集利用前人成果资料,总结研究区内地热成矿地质条件,选用重力测量及可控源音频大地电磁测量两种地球物理勘查手段,进行综合解译大致确定了工作区内热储层、盖层的埋深、厚度以及基底的起伏情况,初步查明了工作区内断裂构造特征、埋藏深度及其展布规律,圈定了区内成热有利地段,为地热钻孔布设提供了依据。

1 成矿地质条件

研究区大地构造位于柴达木—华北板块(Ⅲ),华北陆块北部陆缘造山带(Ⅲ-A),松嫩平原,东南隆起区,即松辽平原盆地南东边缘[3]。松辽盆地是吉林省地热异常区,盆地内的压实、挤压、冲断、走滑构造使沉积层褶皱变形显著,断裂极为发育。区内构造运动表现较强烈,其中北东走向的松辽东缘断裂带,具多期次长时间活动的特点直至现代仍有较频繁的地震活动,该断裂为岩石圈断裂,断裂切割深度大。断裂沟通于上地幔,使地壳内部的余热沿断裂带向上传导,构成了热源通道。

松辽盆地为海西褶皱基底上发育起来的中新生界大型河湖相沉积盆地。研究区地层发育较齐全,厚度较大。自上而下发育的地层主要有第四系,上白垩统嫩江组、姚家组、青山口组,下白垩统泉头组,盆地基底主要为古生界呼兰群变质岩系。区内为大面积的半丘陵或平原区,第四系以下为白垩系碎屑岩沉积层,地层以宽缓的褶皱为主,局部地段裂隙比较发育。白垩系下统泉头组和青山口组的砂岩、砂砾岩等碎屑岩类为松辽沉降盆地中的主要含水层和热储层。热源为随深度增加的自然增温,以及深大断裂向上传导的地幔热源,热储盖层为上覆的白垩系嫩江组、姚家组泥质岩类构成。

2 方法技术

2.1 物性参数特征

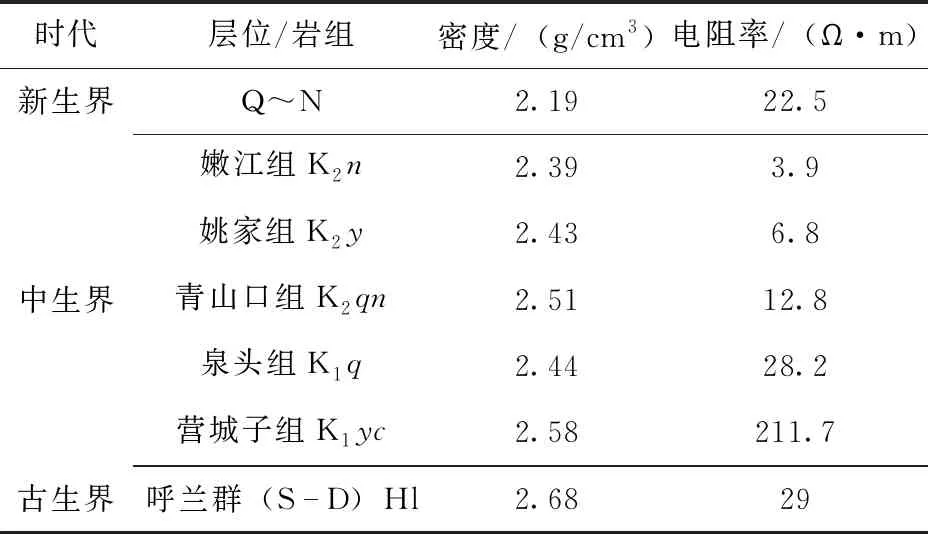

根据区域岩石物性参数资料(表1),可知由于受到压实作用的影响,地层岩石的密度一般随埋深的增加而增大,本区地层岩石密度由新到老密度逐渐增大。区内总体呈现三种密度层,即新生界低密度层,中生界中-低密度层,盆地基底古生界变质岩为高密度层。

表1 研究区岩(矿)石标本物性参数统计表

时代不同地层岩石的电阻率在纵向上总体具有高-低-中-高的变化特征,新生界为相对中高阻层,中生界嫩江组、姚家组、青山口组为低阻层,白垩系下统为中阻层,基底呼兰群变质岩电阻率最高,在区内构成高阻标志层。

2.2 地球物理方法选择

根据区域构造条件该区热储类型大致为层状-构造型复合型热储,选择采用重力测量及可控源音频大地电磁测深2种方法开展综合地球物理探测。首先在研究区开展1∶5万高精度重力测量,以了解区内地热成矿地质条件、研究断裂构造空间展布特征,划分成热有利靶区。而后开展可控源音频大地电磁测深工作,通过其纵向分辨能力的优势对工区地层结构(热储、盖层)进行垂向划分[4],了解各地层的埋深及厚度,查明与地下热水关系密切的断裂构造位置、形态及基底构造特征,为地热钻孔布设提供依据。

3 物探异常特征及成果解译

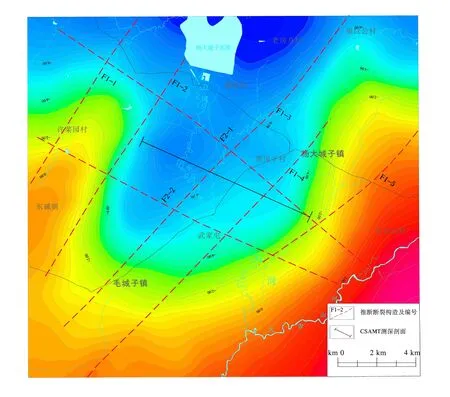

3.1 重力异常特征

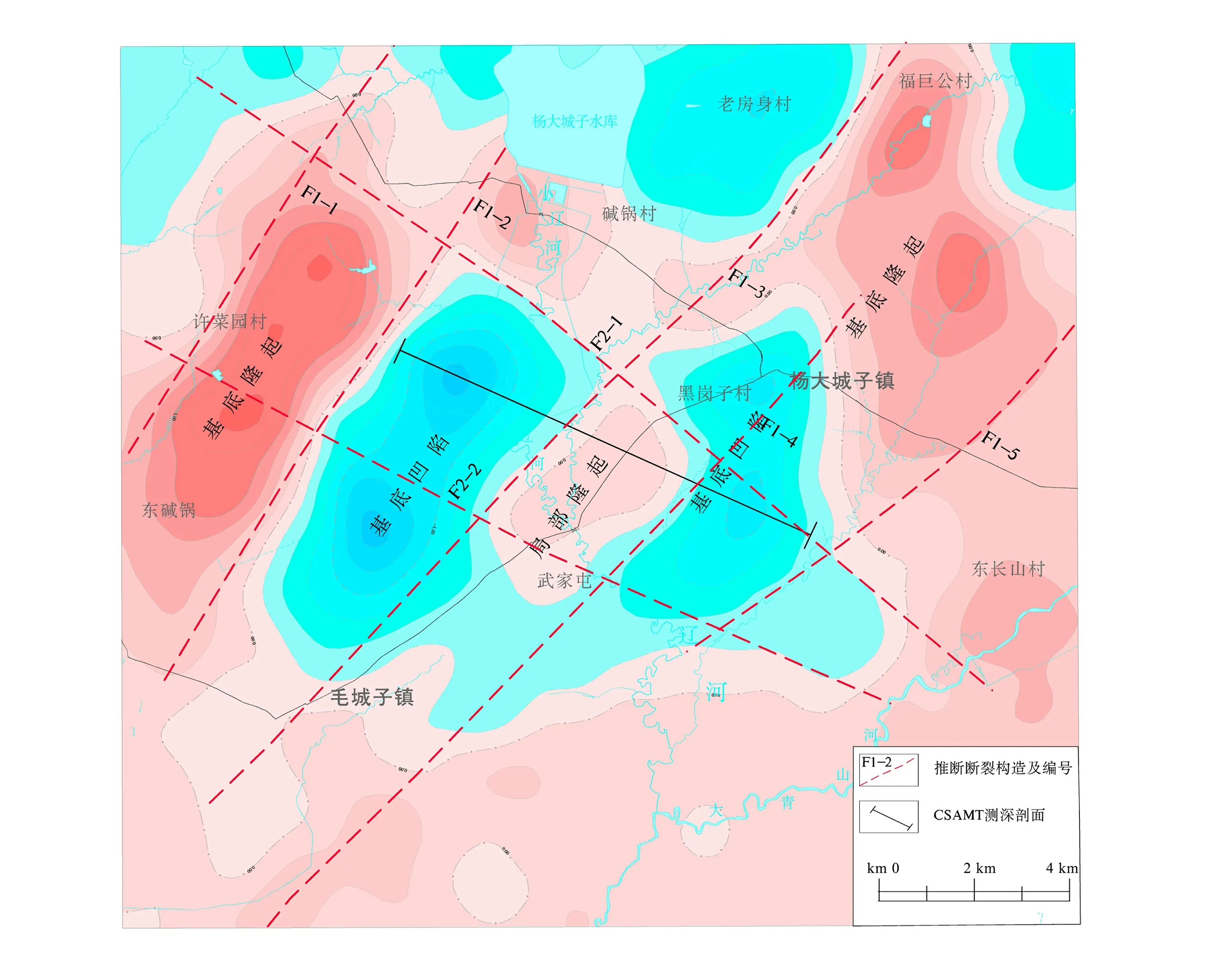

研究区处于中生代背斜西翼,布格重力异常总体走向北东,呈南高北低的场态特征,场值变化大局部呈跳跃式变化,南北相差15×10-5m/s2。这种重力场特征宏观上是基底差异性隆起、凹陷引起的场态变化。区中部表现为宽大的半封闭重力低异常,即形成南窄北宽近北东走向的椭圆形区域,向北延伸至重力低异常区,重力低异常面积可达60 km2。在剩余重力异常图中,该重力低异常形成两个局部圈闭重力低异常及中间凸起的低缓重力高异常,表现为典型的盆中隆起(隐山)所引起的重力异常。

在剩余重力异常图上由西向东呈现重力高、低、高、低、高相间展布,总体反映为一轴向北北东向展布的局部隆起凹陷区。该区属白垩系碎屑岩沉积层,地层以宽缓的褶皱为主,局部地段裂隙比较发育,在褶皱构造中,背斜青山口组和泉头组主要为砂岩和砂砾岩,蓄水条件较好。已知的石油钻孔即位于该局部隆起凹陷区中,为本区寻找地热资源的重点部位。

图1 研究区布格重力异常图

本次以重力成果为基础,区内共解译出以北东向、北西为主的构造断裂7条。其中北东向断裂一般具有较大延伸构造特征较明显,北西向断裂构造一般规模相对较小。研究区推断中生带沉积凹陷的生成和发展受北东向断裂控制,同时受后期北西向断裂的改造。

依据1∶5万重力成果,局部基底凹陷区为成热有利区,可控源音频大地电磁测深剖面布设于该区,穿过局部重力凹陷—凸起区。

3.2 可控源音频大地电磁测量

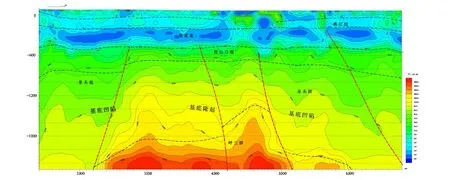

通过测深剖面电阻率反演断面图可以看出,断面内电阻率纵向分层特征明显,由浅至深部总体表现为6层电性结构。近地表的低阻异常变化大且不连续,受控于地表第四系盖层介质不均匀因素;白垩系下统嫩江组、姚家组及青山口组表现为连续的薄层低阻异常带,电阻率幅值为5~40 Ω·m;中深部泉头组表现为厚层的中高阻异常区,电阻率幅值变化范围较大在40~160 Ω·m;深部高阻异常区主要集中出现于中部,表现为向上凸起的高阻异常区。

图2 研究区剩余重力异常图

图3 可控源音频大地电磁测深视电阻率2维反演断面图

断面内浅部电阻率变化范围较小而中深部电阻率横向变化范围较大,总体呈现中段低阻层薄、高阻层厚,东西两端低阻层逐渐变厚,具有明显的局部基底隆起的电性特征。沿剖面分别在2500点、4500点、5800点、6800点及8500点附近出现清晰的电阻率横向梯级带或突变带,推断为断裂引起。这些断裂总体切割错动了泉头组和青山口组地层,控制了古生代基底隆起。而上覆姚家组及嫩江组连续的低阻电性层无明显错动,该区断裂构造活动止于晚白垩系后期无明显的较大规模构造活动。

3.3 成热靶区圈定

通过“源、通、储、盖”四要素综合分析,认定研究区具备良好的地热地质条件[4]。研究区总体上属于正常地温区,热源主要来自地球内部自然增温,大气降水在补给区沿断裂破碎带向下渗透到一定深度,不断吸收围岩热量成为热水。区内北西向与北东向断裂发育,其中北东向断裂具有张扭性质,断裂规模及切割深度大,成为主要的导水、导热通道,控制着区内地热资源的分布。区内地热储层为白垩系泉头组砂岩、砂砾岩,沉积凹陷中心处泉头组地层主要赋存于海拔-600~-2 000 m以深为巨厚的目标含水层,深度中等以下有利成热。而上覆的姚家组、嫩江组泥质岩类形成了理想的地热盖层。综上研究区中心断陷盆地是层状热储+构造复合地热的有利赋存部位。

4 结论

(1)重力测量能够快速查清研究区内成热地质环境,了解区内(基底凹陷、沉积凹陷)盆地的分布范围、构造断裂分布特征。基于重力、可控源音频大地电磁测深多元信息综合解译,可查清区内基底起伏、热储、盖层的分层及厚度。

(2)通过重力测量平面成果及电磁剖面纵向测深结合区内成热地质条件分析,认定研究区具备良好的层状热储+构造复合类型地热地质条件资源潜力。

(3)建议开展地热异常的查证工作,布设于重力低异常区中的沉积凹陷—基底凹陷过渡地带,可控源音频大地电磁测深剖面7300点~7800点处。该处深部存在一规模较大的低阻层,推断为泉头组引起,为勘查区寻找地热的主要目标层位。同时考虑到层状热储+构造复合地热类型,尽量靠近F4构造上盘,7400点处布设钻孔,孔深建议为2 000 m。