“稳增长”与所得分配不均两难困境下合意政府土地投放增速研究

王凤旺 张伟进 胡春田

1(西安交通大学金禾经济研究中心,西安 710049)

2(西安外国语大学经济与金融学院,西安 710128)

引 言

《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》提出:“到2035年我国人均国内生产总值将达到中等发达国家水平,居民生活水平差距显著缩小”。这就意味着经济发展目标既要实现平稳增长,也要尽可能缩小所得分配不均。土地作为一种重要生产要素,不同的土地投放增速会造成不同的经济增长路径,而土地价格波动和土地要素流动会影响所得分配结果。基于此背景,本文旨在研究政府如何规划土地投放增速,实现 “稳增长”与缩小所得分配不均的双重经济目标。

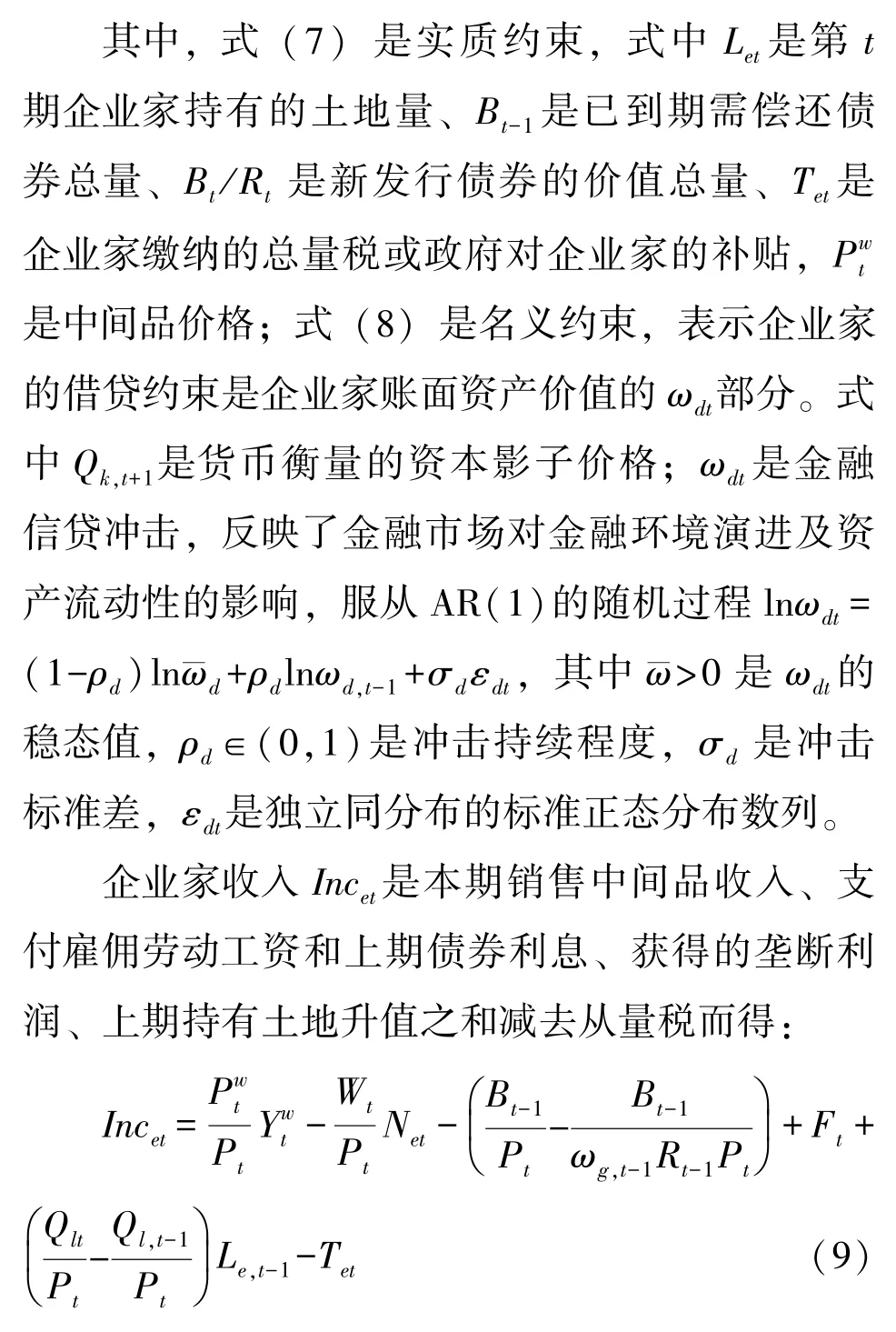

土地交易波动性相对较大,且与产出构成和价格有阶段性变化的强相关性。图1展示了2013年1季度~2020年4季度通货膨胀、产出、居民消费(左轴)和房地产业土地购置面积(右轴)的动态标准差,及前三变量与后一变量的动态协方差①。上图土地交易面积标准差远大于其余3个变量,下图3个变量与土地交易面积的动态协方差在2017年前后也发生了分离,通货膨胀正相关程度加大,而产出和居民消费则开始负相关或者负相关程度加大。而且,2008年以来土地价格增速均值为2.55%,对应的标准差为9.36,远高于产出、消费、资本形成、房屋价格的增速和波动性,这印证了土地交易具有高增速和高波动的特征。并且,多数情况下土地价格增速上升会伴有同期房地产业土地购置面积增速和商品房销售面积增速的下降,并伴随房屋价格增速滞后1~2期的上升;而房屋销售面积标准差为10.89,波动性也相当大。依据图1中协方差系数变动阶段来划分,2008~2011年2季度土地购置面积增速均值为0.52%,2011年3季度至2016年为-2.78%,2017~2020年为1.49%,土地交易量阶段性变化显著。总之,土地交易与产出构成项之间具有很强关联性,且其关联性呈阶段性变化,说明土地交易对经济稳定性存在很大影响;同时土地交易量与通货膨胀正相关,说明土地交易具有很强的财富分配效应。

图1 土地交易面积增速与重要经济变量

国内学者关于政府土地投放对中国经济波动或所得分配影响的讨论,既有立足于消费者将土地投放变动经由房屋和消费市场进行传播,也有着眼于投资者将土地投放变动通过投资和生产环节进行传播。立足于消费者的讨论,焦点在于土地投放经由房屋和金融市场放大,给消费者带来的所得不均。政府调控居民用地的多寡影响着房屋价和量的变动,进一步影响着消费者的所得分配。这方面既有微观数据层面的分析(陈斌开和杨汝岱, 2013; 雷根强和钱日帆, 2014)[1,2], 也有宏观理论与实证结合的讨论(高然和龚六堂,2017;何青等, 2015)[3,4], 还有通过不完美金融市场传递至投资和生产环节(梅冬州等,2018)[5],并途径金融市场传导反向制约居民的消费意愿(刘玉荣等, 2019)[6]。

立足于投资者的讨论,重点在于土地投放经由投资和生产环节的传递,给经济稳定性带来的助力或挑战。土地财政对投资和生产环节的制约有两个渠道:(1)土地财政收入用于基础设施建设,来推动区域经济(王贤彬等,2014)[7];(2)投放工业用地招商引资,将推动区域投资和产能提高(范剑勇和莫家伟,2014)[8]。这两个渠道虽然能够达到促投资稳增长目标,但也可能造成区域间投资、消费和产出的差距扩大。工业用地价格扭曲还会造成过度投资和产能过剩(黄健柏等,2015)[9];土地财政将引导资源流向房屋或其他特定行业,不利于经济的均衡发展(周彬和周彩,2018)[10];随着土地和金融两市场联系的加强,政府限制土地投放来抬高地价,靠高价地抵押信贷的形式,可能给中国经济带来额外的风险(余靖雯等, 2019; 梁琪和郝毅, 2019)[11,12]。因此,土地及其相关资产市场的稳定将有助于金融市场稳定(汤铎铎,2020)[13]。政府通过调控土地价和量,尝试用基础设施建设实现经济稳定,不可避免会遇到 “稳增长”与 “调结构”的两难困境(梅冬州和温兴春, 2020)[14]。

国外学者关于土地和房屋影响经济波动的研究集中在土地和房屋具有抵押信贷作用。房屋持有者将通过房屋到抵押信贷市场上来提高信贷量(Iacoviello 和 Pavan, 2013)[15], 信贷约束的放松又会提高房屋价格(Favilukis等, 2017)[16], 更有甚者房屋持有者为了满足流动性需求,将房屋视为ATMs来制造现金流(Chen等, 2020)[17]。 这足以证明房屋交易与消费和金融市场的强关联性。相较于房屋而言,土地既是房屋的生产要素,又是生产部门的生产要素。土地价或量的变动不单在房屋价格确定起到关键作用(Davis和Heathcote,2007; Nobuhiro 等, 2011)[18,19]; 土地价格变动还在生产投资中,通过抵押信贷机制发挥鼓励或抑制投资的作用(Liu 等, 2013)[20]。

综合上述文献可知,土地投放增速调控如何面对 “稳增长”与所得分配不均的两难困境,现有文献涉及较少。本文选择土地而非房屋作为切入点,不仅能顾全到生产投资行为,还能够兼顾消费行为的研究,再结合中国土地财政政策的实情,着眼于研究如何选取合意土地投入增速实现“稳增长”与缩小所得分配不均的经济目标,为现有研究提供新视角和新拓展。

为了刻画并理解数据特征,本文在Iacoviello(2005)[21]基础上,加入资本投资和政府土地投放的设定构建一个DSGE模型,用之以讨论政府的土地投放行为对资本拥有者和劳动力拥有者之间的土地交易行为、经济稳定性及两类代表性个人间的收入分配和消费的影响②。

本文主要贡献在于:(1)构建了一个具有随机增长特征的DSGE模型,提供了一个有效权衡“稳增长”与所得分配不均的分析框架,能够看到政府部门调整土地投放政策以实现 “稳增长”经济目标时,由于不同群体土地持有量和信贷市场参与程度差异,如何造成所得分配不均;(2)以经济产出构成项稳定性和收入差距为标准,通过模型情景模拟分析,定量确定出了 “稳增长”与所得分配不均达到一定程度妥协下中国土地投放增速的合意水平。

1 理论模型

土地交易受到土地投放政策、土地替代品交易和货币政策等因素影响,对此本文构建具有政府土地投放、土地交易和抵押信贷机制的DSGE模型。模型中,家庭部门通过提供劳动、购买消费品、买卖土地和债券、缴纳税收或接受政府补贴,来实现消费、土地及休闲给其带来的终生效用最大化;企业家通过组织生产、实施投资和消费、雇佣劳动、买卖土地、发行债券、获得垄断利润、缴纳税收或接受政府补贴,来实现其终生消费效用最大化。模型中还有零售商和政府部门,通过零售商制定垄断定价来引入价格粘性,政府部门制定土地投放政策。

1.1 家庭部门

家庭部门追求终生效用最大化的目标函数是:

其中,Cht、Hht、Lht、Nht分别是家庭部门的消费、消费惯性、土地持有量和劳动时间;消费惯性Hht=γhCh,t-1表示与上期消费水平成正比, 比例系数γh是消费习惯的持久度③;E0是期望运算因子;βh≥βe∈(0,1)是家庭部门主观折现因子βh大于企业家主观折现因子βe,表示家庭部门相比企业家更具有耐心;σhn是劳动供给工资弹性倒数。ωat是家庭部门的消费偏好冲击,会影响到家庭部门的跨期决策,此项冲击服从的AR(1)过程,是冲击ωat的稳态值,ρA∈(0,1)是冲击持续程度,σa是冲击标准差,εat是独立同分布的标准正态分布数列。 房屋需求冲击ωlt服从AR(1)过程,是冲击ωlt的稳态值,ρl∈(0,1)是冲击持续程度,σl是冲击标准差,εlt是独立同分布的标准正态分布数列。

家庭部门面临的预算约束是:

其中,Qlt、Pt、Rt、Wt、St、Tht分 别是土地名义价格、物价水平、债券本利和、名义工资、可贷债券数量、向政府缴纳总量税或接受政府补贴。ωgt是风险溢价冲击,服从AR(1)过程其中,是ωgt的稳态值,ρg∈(0,1)是冲击持续程度,σg是冲击标准差,εgt是独立同分布的标准正态分布数列。

家庭部门收入Incht由当期劳动收入、债券利息收入、上期持有土地量升值之和减去从量税而得:

1.2 企业家

企业家进行消费、投资、土地买卖、劳动雇佣、中间品的生产。企业家拥有土地和资本,将通过这两类资产进行抵押信贷活动。并通过组织生产、投资、消费、土地买卖和抵押信贷活动,来实现其终生消费效用最大化。企业家所追求的目标函数为:

其中,Cet是企业家消费、消费习惯Het=γe Ce,t-1表示与上期的消费成比例、γe∈(0,1) 是比例系数、σec是企业家跨期替代弹性。

1.3 零售商

1.5 政府部门

政府部门实施财政政策和货币政策。财政政策包含土地投放政策和政府消费政策。模型假定政府部门每年所发行的土地量以变动的速率增长,但并不设定政府土地投放增速目标;政府消费支出由税收和土地销售来支付。鉴于中国不遗余力的利率市场化改革,及实际利率市场化程度的不断提高,采用泰勒法则刻画货币政策。庄子罐等(2016)[24]指出不确定性的增加,使得中国经济及货币政策操作面临更多的复杂性,采用泰勒法则是更好的选择。

1.6 市场出清

每期代表性个人的经济活动会使得需求与供给相等,达到市场出清。市场出清是价格体系下, 商品分配确保家庭部门和生产部门的最优化问题得以实现。具体来讲, 商品市场出清Ct+It+Gt=Yt、其中Ct=Cht+Cet是两类代表性个人的总消费、劳动时间出清Nht=Net=Nt、土地市场出清Lht+Let=Lt、债券市场出清St=Bt。总之,不受冲击影响时,竞争性均衡是模型的唯一均衡。完全竞争市场均衡时,最终品市场、劳动力市场、土地服务市场、可贷债券市场都是结清的④。

2 数据资料与结构参数贝叶斯估计

本文先采用校准和贝叶斯估计获得基本模型参数,再以基本模型的参数估计结果为依据,校准情景模型参数。

2.1 数据资料

本文选取2008年1季度~2020年4季度6组观测变量季度数据:银行间隔夜拆解利率、GDP平减指数、消费、资本形成额、政府消费支出、土地价格指数。前5组数据来源于Chang等(2016)[26]2021年6月份整理的数据;土地价格指数由统计局月度数据计算而来。这6组数据除利率外,其余数据已经进行了季节性调整,并以2010年为基期GDP平减指数,将消费、资本形成、政府消费支出、土地价格指数转化为实际变量并取对数差分。

2.2 参数校准及贝叶斯估计

模型中结构参数的特征并不能够被完全掌握,39个结构参数特征需要结合多种途径来获得。其中两个参数采取校准方式:资本折旧率、及政府消费支出与产出的比值。资本折旧率采用多数DSGE文献所采用的校准值0.025;政府消费支出与产出的比值,采用样本期间政府财政支出与产出的季度比值均值0.16。

表1中, 列(1)、(2)、(4)、(5) 展示了模型中其余37个结构参数及其对应的先验分布。结构参数先验特征的选择标准是:以多数DSGE文献中常用的先验特征为基础,既保证结构参数的先验特征能够涵盖参数取值的合理范围,又保证参数取值足够分散。表1中,列(3)、(6)展示了结构参数后验分布的均值、5%分位数和95%分位数。结构参数后验分布是按照Random-Walk Metropolis算法,共进行10万次抽样,并舍掉前2万次样本得到。

表1 基本模型结构参数先验分布与后验分布

3 不同土地投放增速的情景模拟分析

“稳增长”与所得分配不均两难困境下,政府土地投放增速如何选择才能实现最优权衡?下面藉由前面基准模型进行情景模拟,立足于土地投放增速调整,分析经济体系遭受市场供需两侧外生冲击时经济体系稳定性和所得分配不均情况。

对经济体系稳定性考察,本文选取能够反映经济体中产出构成、价格因素、金融市场波动情况的经济变量。产出构成经济变量主要包含产出、消费和资本形成,这3个经济变量遭受外生冲击的波动程度反映了经济体系总需求变动情况,是考察经济体稳定性的首要变量。价格因素经济变量主要包含利率、通货膨胀、土地价格,这3个经济变量遭受外生冲击的波动程度反映了资金价格、总体物价及土地交易价格的稳定情况。金融市场经济变量主要是抵押信贷量,反映的是消费者储蓄和企业家抵押信贷条件变动情况。对所得分配不均的考察,本文选取家庭部门和企业家的收入、消费和土地持有量,通过比较经济体系遭受外生冲击时家庭部门和企业家的收入和消费及土地持有变动情况,可以判断两类经济个体的所得分配和福利水平是改善还是恶化。

模型情景模拟分析时,结构参数值参照基准模型结构参数贝叶斯估计结果进行校准,其余结构参数值以现有数据为依据进行校准。基于国家统计局给出的房地产企业购买土地交易面积的月度数据,整理得到2008年第1季度~2011年第2季度土地交易增速均值为0.52%,2011第3季度~2016年该值为-2.78%,2017~2020年该值则为1.19%。基于此,假定土地投放增速ˉgzl校准值将从0.1%开始逐渐增加,选择3个代表性值0.1%、0.5%、1%,分别对应着土地低投放增速、中投放增速、高投放增速。通过模型模拟3种不同土地投放增速情形下,比较经济体系遭受供需两侧冲击时经济体系稳定性和两类经济个体所得分配情况,从而权衡得出最优土地投放增速。

3.1 需求侧冲击下不同土地投放增速的情景模拟分析

家庭部门偏好改变是影响土地服务需求的代表性因素,这里选取家庭部门偏好冲击作为市场需求侧冲击。表2给出了土地投放增速分别取值为0.1%、0.5%、1%时,经济体系仅遭受家庭部门偏好冲击时,所关注经济变量的标准差。

表2 需求侧冲击下经济变量的标准差

从产出构成视角看,随着土地投放增速ˉgzl取值从0.1%增加至0.5%,再增加至1%过程,经济体系受到家庭部门偏好冲击后,产出、消费和资本形成的标准差大体呈现先下降后上升。产出的标准差从1.53下降至0.32,再降至0.26;消费的标准差从0.81下降至0.41,再上升至0.52;资本形成的标准差从3.60下降至1.85,再略微增加至1.95。这表明土地投放增速过低或过高,产出构成经济量的波动性都会增加,合理的土地投放增速能够降低产出构成经济量的波动性。

从主要价格变量视角看,随着土地投放增速ˉgzl取值从0.1%增加至0.5%,再增加至1%过程,利率、通货膨胀和土地价格的标准差呈现下降趋势。利率的标准差从0.98降至0.37,并趋于稳定;通货膨胀率的标准差从0.83降至0.36,再降至0.32;土地价格的标准差从26.13降至12.80,再降至11.14。这表明土地投放增速提高,一定程度上有利于价格经济变量的稳定。另外,从金融市场的抵押信贷量来看,随着土地投放速度提高,抵押信贷量的标准差从3.55降至0.67,再降至0.44。这意味着适量的土地投放速度增加有利于保持金融市场抵押信贷量的稳定。

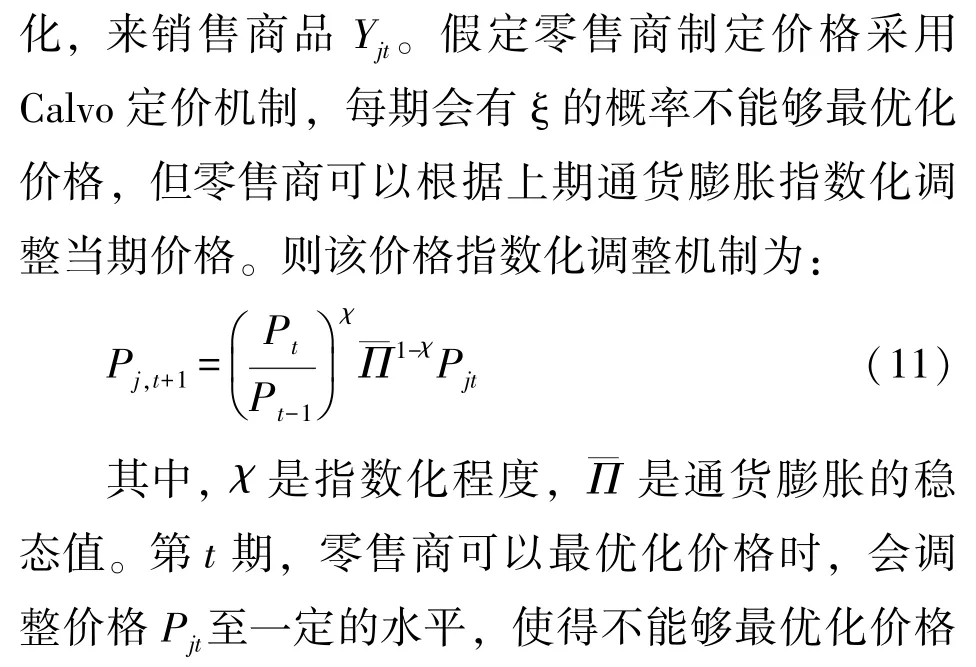

图2给出了家庭部门和企业家的收入、土地存量、消费对家庭部门偏好冲击的脉冲响应结果。由图2可以看到:家庭部门的收入、消费、土地存量正向偏离其均衡趋势;企业家的收入、土地存量负向偏离其趋势,企业家消费在冲击发生1期之后负向偏离其趋势。这表明家庭部门相对于企业家而言,收入状况和消费水平都在提升,土地资产也会流转至家庭部门。进一步通过比较不同土地投放增速情形的脉冲响应结果发现:高土地投放增速下家庭部门收入正向偏离其趋势的幅度,比低土地投放增速下要小;企业家收入负向偏离其趋势的幅度,随着土地投放增速提高,先增加后下降。家庭部门消费正向偏离其趋势的幅度,随着土地投放增速提高有所增加,但增加的幅度在减少;企业家消费负向偏离其趋势的幅度,随着土地投放增速提高在减少。家庭部门土地存量正向偏离其趋势的幅度,随着土地投放增速提高,先增加后下降;企业家土地存量负向偏离其趋势的幅度,随着土地投放增速提高在减少。

图2 消费偏好冲击与所得差异

综合表2和图2的分析结果可知:经济体系面临家庭部门消费偏好冲击时,提高土地投放增速会有利于维持通货膨胀、利率、土地价格和抵押信贷量的稳定性,也有利于降低家庭部门和企业家之间的收入分配和土地存量持有不均程度。然而,过高土地投放增速不利于维持产出、消费、资本形成的稳定性,也会扩大家庭部门和企业家之间消费的不均等程度。同样,过低土地投放增速也不利于维持产出、消费、资本形成的稳定性,并造成企业家土地持有量下降幅度扩大。

3.2 供给侧冲击下不同土地投放增速的情景模拟分析

政府部门土地投放增速改变是影响土地市场供给面的主要因素。政府设定了土地投放增速目标,实际执行过程有可能会发生暂时性或永久性变动,从而可以区分为暂时性和永久性政策冲击。考虑到中国土地财政的背景,土地投放永久性冲击发生的概率并不小,这里选择土地投放永久性政策冲击作为考察土地供给面条件改变,分析不同土地投放增速下土地供给侧冲击对经济稳定性和

所得分配造成的影响。表3给出了土地投放增速分别取值为0.1%、0.5%、1%时,经济体系仅遭受土地投放永久性冲击时,所关注经济变量的标准差。

表3 土地供给侧冲击下经济变量的标准差

从产出构成视角看,随着土地投放增速ˉgzl取值从0.1%增加至0.5%,再增加至1%的过程,经济体系受到土地投放永久性冲击后,产出和消费的标准差微幅上升,而资本形成的标准差则先下降后上升。其中,资本形成的标准差从0.11下降至0.06,再上升至0.12。土地投放增速为0.5%时,土地投放永久性冲击造成产出、消费、资本形成的波动相对适宜。这表明土地投放增速过低或过高,反映产出构成经济量的波动性都会增加,合理的土地投放增速能够降低产出构成经济量的波动性。

从主要价格变量视角看,随着土地投放增速ˉgzl取值从0.1%增加至0.5%,再增加至1%过程,利率和通货膨胀的标准差微幅上升,而土地价格的标准差呈现先下降后上升趋势,通货膨胀的标准差呈现上升趋势。其中,土地价格的标准差从1.14降至0.45,再上升至0.93;这表明合理的土地投放增速可以降低利率和土地价格的波动性,但土地投放增速提高一定程度上不利于维持通货膨胀的稳定。另外,从金融市场的抵押信贷量来看,随着土地投放增速提高,抵押信贷量的标准差从0.17降至0.10,再降至0.09。这也意味着合理的土地投放增速有利于保持金融市场抵押信贷量的稳定。

低土地投放增速情形下,土地投放永久性冲击主要影响土地交易量,而非土地价格;并通过金融市场的土地财富效应,使得持有土地收益增加,促使企业家增持土地,减缓投资和消费,从而引起产出构成变量的波动。高土地投放增速情形下,土地投放永久性冲击更多影响土地价格,而非土地交易量,使得土地作为抵押信贷资产的作用大幅度削弱,抑制企业家投资和消费,从而引起产出构成变量的波动。合理土地投放增速能够平衡土地投放永久性冲击对土地交易量和土地价格的影响,抵押信贷量波动幅度下降,从而降低产出构成变量的波动性。

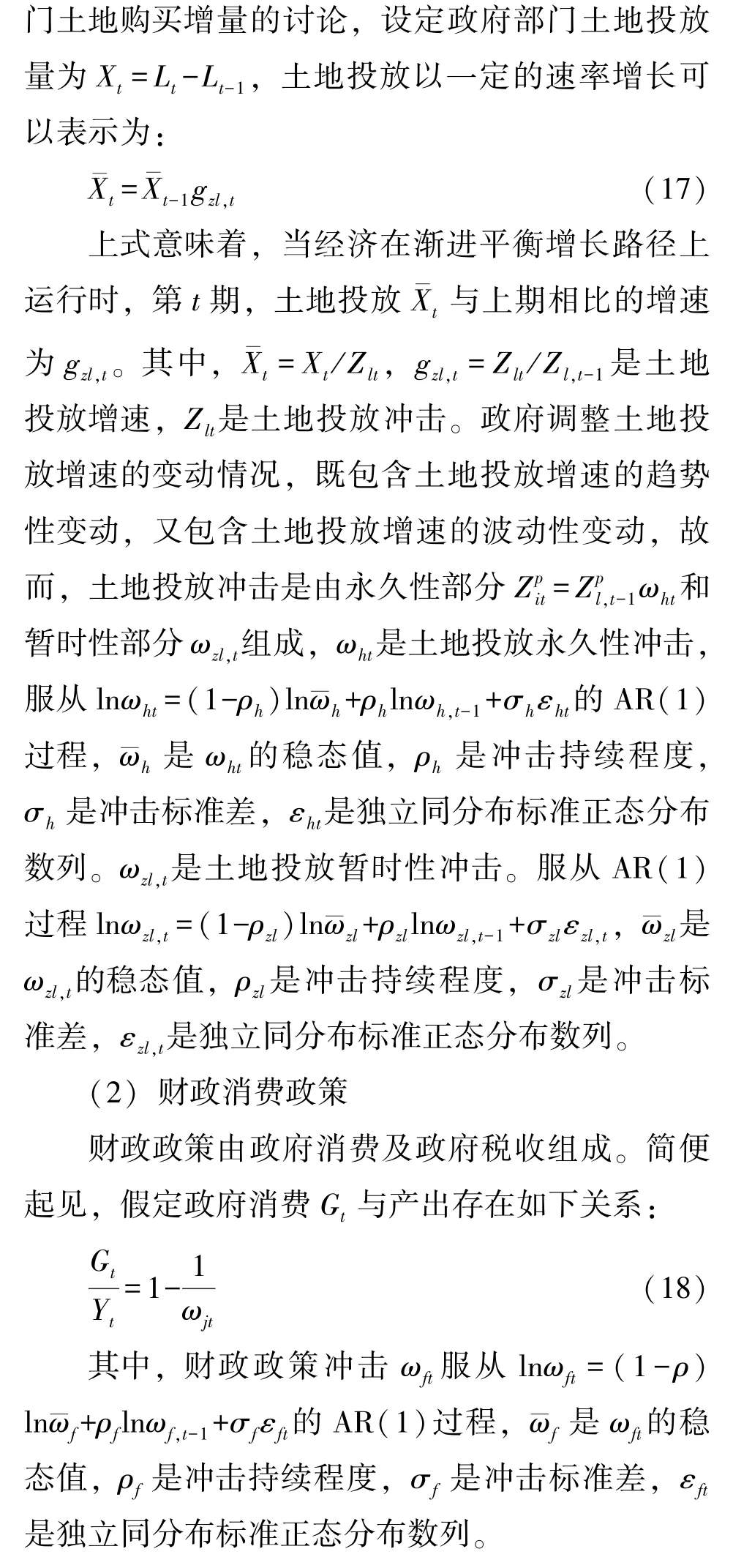

图3给出了家庭部门和企业家的收入、土地存量、消费对土地投放永久性冲击的脉冲响应结果。由图3可以看到:低土地投放增速情形下,家庭部门的收入负向偏离其趋势,企业家收入正向偏离其趋势,会扩大企业家和家庭部门之间的收入分配不均状况;家庭部门土地存量负向偏离其趋势,企业家土地存量正向偏离其趋势,土地资产从家庭部门流向企业家;家庭部门和企业家消费在冲击发生1期之后都是正向偏离其趋势,但企业家的增加幅度高于家庭部门。低土地投放增速情形下,土地永久性冲击会导致土地价格高企,造成企业家在冲击发生初期减少投资和劳动雇佣,转而购买土地;家庭部门的劳动收入会下降,并减持土地资产,出现土地从家庭部门流转至企业家。

图3 土地投放永久性冲击与所得差异

高土地投放增速情形下,家庭部门和企业家的收入都是正向偏离其趋势,但家庭部门增加的幅度高于企业家,有利于改善家庭部门的收入分配状况;企业家土地存量负向偏离其趋势,土地会从企业家流向家庭部门;家庭部门的消费负向偏离其趋势,而企业家消费正向偏离其趋势,会造成企业家和家庭部门之间的消费差距扩大。高土地投放增速情形下,土地投放永久性冲击会造成土地价格及持有土地收益开始下降,企业家会减持土地资产,并保持温和的消费扩张态势;家庭部门由于资产缩水,从而抑制了消费支出。

综合表3和图3的分析结果可知:经济体系面临土地投放永久性冲击时,合理的土地投放增速有利于维持产出、消费、资本形成、利率、土地价格、抵押信贷量的稳定性;低土地投放增速会扩大家庭部门和企业家之间的收入差距,恶化所得分配不均程度,并造成土地资产从家庭部门流向企业家。高土地投放增速有利于缩小家庭部门和企业家的收入差距,改善家庭部门收入分配状况,但会扩大家庭部门和企业家的消费不均等程度。

4 结论及政策建议

本文通过构建一个具有随机增长特征的DSGE模型,对如何平衡 “稳增长”与缩小所得分配不均提供了一个有效分析框架。通过本文模型能够了解政府部门调整土地投放政策以实现 “稳增长”经济目标时,由于不同群体土地持有量和信贷市场参与程度差异,如何造成所得分配不均,并定量确定出 “稳增长”与所得分配不均达到一定程度妥协下中国土地投放增速的合意水平。

基于2008年第1季度~2020年第4季度6个经济变量的样本数据,通过贝叶斯估计,获得本文模型结构参数值,并经过模型有效性检验后,分析不同土地投放增速如何影响经济稳定性和所得分配不均。本文选取0.1%、0.5%、1%3种情形的土地投放增速,模型情景模拟分析结果表明:面对家庭部门需求面冲击时,土地投放增速提高,有利于维持通货膨胀、利率、土地价格和抵押信贷的稳定性,并有助于降低家庭部门和企业家之间的收入分配和土地存量持有不均程度;但是过高土地投放增速不利于维持产出、消费、资本形成的稳定性,并会扩大家庭部门和企业家之间消费的不均衡程度。面对土地市场供给面冲击时,中等土地投放增速有利于维持产出、消费、资本形成、利率、土地价格、抵押信贷的稳定性,低土地投放增速将会扩大家庭部门和企业家之间的收入差距,不利于所得分配均等,并造成土地资产同家庭部门流向企业家;反之,高土地投放增速虽有利于缩小家庭部门和企业家的收入差距,但会扩大家庭部门和企业家部门的消费不均程度。经对比发现,土地投放增速为0.5%左右能够较好地平衡 “稳增长”和缩小所得分配不均双重目标。

通过本文研究可知,经济体系遭受不同类型的外生冲击,政府制定不同土地投放政策,对经济稳定性和所得分配情况会造成不同影响。若政策目标更多强调的是维持经济总量稳定,则面对家庭部门需求面冲击和土地市场供给面冲击时,不能选取过高或过低的土地投放增速。若政策目标更多强调的是缩小所得分配不均,则面对家庭部门需求面冲击和土地市场供给面冲击时,可以适当提高土地投放增速。若政策目标更多强调的是缩小不同群体消费差距,则面对家庭部门需求面冲击和土地市场供给面冲击时,可以适当降低土地投放增速。若政策目标要实现 “稳增长”与缩小所得分配不均双重经济目标,则面对家庭部门需求面冲击和土地市场供给面冲击时,则需要根据不同经济目标所赋予的权重,将土地投放增速设定在一个合理的范围内。

注释:

①土地价格和房屋价格是分别由统计局数据中土地交易量和土地交易总额、商品房销售面积和商品房销售额计算而得的季度数据。利率、产出、消费、资本形成和GDP平减指数来自Chang等(2016)[26]于2021年6月整理的季度数据。除利率外,其余变量数据均已季节性调整,并转化为实质变量,进行对数差分乘以100%得到各自的增速数列。再以中国经济5年计划周期出发,以20期为周期计算各个变量的动态方差,及房地产业土地购置面积增速与其余3个变量的动态协方差系数,来制作图1。

②模型资本投资设定参照Liu等(2013)[20],货币政策设定和随机增长特征设定参照Smets和Wouters(2007)[22]。

③为了能够更好的匹配数据,参考Smets和Wouters(2007)[22]加入了消费惯性的设定。

④模型一阶最优行为方程推导和对数线性化过程可以向作者索要。