研发结构与经济增长:基于双向影响效应的研究

蒋海威

(北京大学国家发展研究院,北京 100000)

引 言

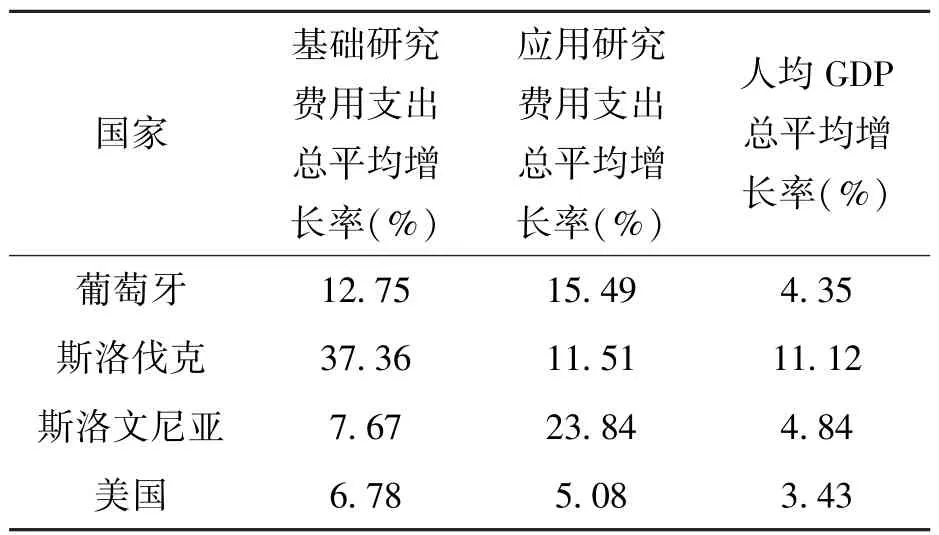

创新是一国(地区)经济长期增长的源泉。工业革命以来,全球的经济迅速发展,尤其是一些以技术创新为导向的国家表现更为抢眼(见表1)。从表中可以看出大部分OECD国家在近些年的基础研究费用支出和应用研究费用支出的总平均增长率均高于人均GDP总平均增长率,如阿根廷、捷克等国家基础研究费用支出总平均增长率达到GDP总平均增长率的3倍以上,韩国在这一项比较上达到了5.25倍。澳大利亚、葡萄牙等国家的应用研究费用支出总平均增长率均在GDP总平均增长率3倍以上。

表1 部分OECD国家2000~2019年研究费用及GDP总平均增长率

续 表

中国作为全世界最大的发展中国家,自改革开放以来经济快速平稳发展,在这期间科研经费投入不断增加。近些年来,各产业领域创新活动也逐步从模仿创新向自主创新转变。尤其是在加入WTO以后,中国的企业为了提高竞争力,开始更加重视自身的科研情况。中国经历了40年的快速发展和追赶,已经初步具备跻身制造强国的基础。中国研发支出占国内生产总值的比例已超过加拿大、英国等部分发达国家。美国竞争力委员会在 《全球制造业竞争力指数》报告中指出,中国制造业竞争力在2015年参评的38个国家中位列第一,并在5年内将保持这一地位。在波士顿咨询公司发布的全球制造业竞争力排名中,中国同样位居全球第一。中国创新能力的提高离不开研发投入的持续增加,在2000~2020年期间,中国基础研究经费和应用研究经费提高超过25倍。

然而,在2020年中国各省(自治区、直辖市)的科研经费投入中,应用研究支出与基础研究支出的平均倍数超过20倍,即基础研究投入相对较少。基础研究和应用研究对经济绩效(人均GDP)的影响如何?为了回答这一问题,本文通过实证分析研究基础研究、应用研究对中国人均GDP的影响。在理论模型中,本文根据Gersbach等(2018)[1]的研究,把科学研究分为基础研究和应用研究,本文利用我国省级面板数据研究了基础研究和应用研究及其两者相互溢出效应对人均GDP的影响,结果显示短期内基础研究对人均GDP有负向影响,短期内应用研究对人均GDP有正向影响,两者的相互溢出效应对人均GDP有正向影响,基础研究会在长期过程中对人均GDP产生正向影响。

自十八大以来,在习近平总书记的公开讲话和报道中,“创新”一词出现超过千次,可见我国在经济新常态下对创新的重视程度。 “科技是国家强盛之基,创新是民族进步之魂”是对当今中国创新的高度概括。为了鼓励创新,中国政府出台了一系列政策。2015年,我国修订了 《中华人民共和国促进科技成果转化法》,与 《促进科技成果转移转化行动方案》和 《实施 〈促进科技成果转法〉若干规定》形成科技成果转移转化三部曲。2016年,我国颁布了 《国家创新驱动发展纲要》,提出了建设世界科技强国的号召以及 “三步走”的战略。2017年政府工作报告指出,我国创新驱动发展战略深入实施,新兴产业蓬勃兴起,带领传统产业转型升级,引领支撑经济发展,大众创业、万众创新蓬勃开展。2017年全国金融工作会议也指出要加强对创新驱动发展、新旧动能转换、促进 “双创”支撑就业等的金融支持。创新是引领发展的第一动力,是建设现代化经济体系的战略支撑。党的十九大报告进一步明确了创新在引领经济社会发展中的重要地位,标志着创新驱动作为一项基本国策,在新时代中国发展的行程上,将发挥越来越显著的战略支撑作用。近些年,我们大力实施创新驱动战略,创新型国家建设硕果累累:天宫遨游、蛟龙潜海、天眼望星、悟空探测、墨子通讯等一大批重大科技成果相继问世,不断刷新中国智造的新纪录。据世界知识产权组织发布的数据,2011年我国专利申请数量首次位列世界第一,此后一直保持这一地位。

这些研发成果是否与中国经济发展水平相关?进一步,本文探究了经济发展阶段与研发结构的反向关系。一些研究认为,不同类型的研发活动与经济增长的关系不尽相同[2]。具体而言,基础研究是一种根本性的科学研究活动,不直接用以某种生产活动;而应用研究侧重于将科学研究应用于生产生活中,转化为生产力。直观上来看,应用研究能更直接地转化为经济绩效,而基础研究难以有此作用。但也需要指出,诸多应用研究需要建立在相应基础研究的根基上,否则无法取得大幅度提升。因此,研发结构(应用研究与基础研究之比)与经济增长存在内生关系[3]。在不同经济发展阶段,一个国家会根据经济发展情况和环境内生选择研发结构,以制定最优研发结构,进而促进经济增长。本文旨在理论层面,研究一个国家的研发结构——应用研究投入与基础研究投入之比——如何随着经济发展而发生变化。

本文将研发区分为基础研究和应用研究,构建一个内生经济增长理论模型来分析研发结构在经济发展过程中的演进。一般而言,基础研究指的是认识自然现象、揭示自然规律,获取新知识、新原理、新方法的研究活动,不以任何专门或特定的应用或使用为目的。其成果以科学论文和科学著作为主要形式,用来反映知识的原始创新能力,不直接作用于生产。而应用研究指的是围绕特定目的或目标,探索应采取的新方法或新途径的研究活动,为解决实际问题提供科学依据。据此,本文模型的关键假设是,与应用研究快速直接地提高生产效率不同,基础研究需要经过一段时间才能影响应用研究的效率,从而间接地提高生产效率。本文研究发现:(1)随着时间推移,或在经济发展过程中,一个国家会不断提高其基础研究和应用研究投入;(2)研发结构与国内生产总值(GDP)呈倒U型关系。也就是说,在经济发展水平较低阶段,应用研究投入的增长速度快于基础研究投入;而当经济进行高水平发展阶段,应用研究投入的增长速度慢于基础研究。

大量文献认为,技术进步是经济增长的源泉,研发是影响技术进步的最主要因素[4-6]。 Nonne-man 和 Vanhoudt(1996)[7]利用 OECD 国家跨国数据,验证了R&D与人均GDP之间的正相关关系。潘士远和蒋海威(2020)[3]使用 OECD国家面板数据将研发经费投入分为基础研究和应用研究投入,研究发现:研发结构与人均GDP呈倒U型关系。在经济发展的初始阶段,应用研究投入的增加速度快于基础研究投入,但随着经济不断发展,前者的增长速度逐渐慢于后者。严成樑和龚六堂(2014)[8]定量测度了R&D对中国经济增长的贡献度,其结论为:在1989~2005年间,由于我国R&D投资占比较低,R&D对GDP增长贡献度为2.5%,若能将份额提高至5%,则R&D的贡献度将超过10%。严成樑和朱明亮(2016)[9]利用我国省级面板数据研究发现R&D强度通过提高全要素生产率和投资率对我国经济增长具有显著的正向促进作用。

除了研发投入总量层面对人均GDP的研究,R&D投资的内部结构及分配近些年来开始受到学界的关注。 Gersbach等(2018)[1]把 R&D 区分为基础研究和应用研究,并探讨了两种研究投入对经济增长的影响,研究发现基础研究和应用研究在短期和长期的经济发展中的作用不同。严成樑和龚六堂(2013)[10]构建了一个基础研究和应用研究的经济增长模型,并在此基础上利用面板数据来验证其理论预测。研究结论表明:两种研究投入对中国人均实际收入增加有显著的促进作用,而研究投入的边际生产率远高于物资资本的边际生产率;相对于应用研究,基础研究投入更有利于促进我国经济增长。陈信伟和姚佐文(2011)[11]研究指出,安徽省的研发投入结构不合理,基础研究对GDP增加的贡献最大却投入最少。

本文研究与现有文献的不同在于:(1)在实证分析中证明了基础研究与应用研究存在溢出效应,且对人均GDP产生影响;(2)在实证分析中找到了基础研究与应用研究对人均GDP存在长期、短期影响的证据;(3)根据文献把R&D资源区分为基础研究和应用研究,建构理论模型,并利用数值模拟方法研究经济发展与研发结构的反向关系。

1 实证分析

本文利用中国2003~2020年省级面板数据来验证基础研究、应用研究与经济发展的关系。

1.1 回归模型设定及变量选取

根据现有文献,可知基础研究对人均GDP的影响存在滞后效应,且滞后期的基础研究通过与当期应用研究的交互作用影响人均实际GDP。所以,基准回归模型设定如下:

被解释变量lnyit表示地区i在时期t的实际人均GDP取对数。解释变量lnAPPLIEDit表示地区i在时期t的应用研究费用支出, lnBASICi(t-j)表示地区i在时期t-j的基础研究费用支出,lnBASI-Ci(t-j)∗lnAPPLIEDit表示地区i当期或滞后期的基础研究对时期t应用研究的溢出相应。Xit为控制变量,包括人均物质资本投资、受过初中以上教育的劳动力比例、人口增长率等。δt为年份固定效应,用以控制一些不随地区变化的因素。δi为地区固定效应,用以控制一些不随时间变化的因素。εit为随机误差项。

本文实证分析所使用的数据来源于 《中国统计年鉴》、《中国科技统计年鉴》、《中国劳动力统计年鉴》2003~2020年各省、直辖市、自治区数据。本文将 《中国科技统计年鉴》中科研经费支出分为基础研究支出和应用研究支出[3]。劳动力受过中等教育以上的比例为各地区就业人员受教育程度构成中,初中及初中以上组别的比例总和。实际人均GDP(用lny表示)从 《中国统计年鉴》摘取相关数据,并以2000年为基期计算得出。人均物质资本投资(用lnINVEST表示)和人口增长率(用POP表示)数据来源于 《中国统计年鉴》,部分数据由作者手动计算得出。劳动力受过初中以上教育(用SCHOOL表示)的数据来源于 《中国劳动力统计年鉴》。理论模型中的折旧率和外生技术进步率参照 Mankiw 等(1992)[12]的研究,设定两者之和为固定的5%。表2报告了回归中主要变量的描述性统计信息。

表2 变量描述性统计

1.2 基准回归

本文先对设定的基准模型用3种方法OLS、LSDV、两维固定效应模型进行回归。在模型回归的过程中,发现模型存在常见的异方差、自相关和截面相关问题,因此本文用Driscoll等(1998)[13]提出的方法来进行回归。

表3汇报了基准回归结果。列(1)、(2)为OLS回归结果,列(3)、(4) 为LSDV回归结果,列(5)、(6)为双向固定效应回归结果。就关键解释变量而言,无论是否控制时间固定效应或者地区固定效应,当期基础研究对人均收入的影响显著为负,而当期应用研究对人均收入的影响显著为正,两者当期的相互溢出相应对人均收入的影响也显著为正,即在R&D投资的短期回报中,基础研究对人均收入的影响不显著甚至为负,而应用研究及其与基础研究的相互溢出效应对人均收入的影响是正向的。对基础研究的滞后项而言,列(4)和列(6)说明了基础研究的滞后3期对人均收入的直接影响显著为正,而其与当期应用研究的交叉项为负,但两者的加总效应为正(两者系数相加为正)。对于控制变量,列(1)~(6)都表明物质资本投资对人均收入的影响显著为正,劳动力受教育程度对人均收入的影响显著为正,而人口增长率对人均收入的影响显著为负。总体而言,控制变量的回归结果与诸多已有文献的结论一致。基于基准模型的回归结果,可以知道基础研究滞后作用的加总效应为正。进一步而言,基础研究在长期过程中对经济发展起着不可忽视的作用。

表3 基准回归

续 表

2 理论分析

内生增长理论强调,经济能够不依赖外力推动实现持续增长,内生的技术进步是保证经济持续增长的决定因素[4,5]。 近些年来, 一些文献关注到不同类型的研发活动对经济增长的影响效应是存在差异的,尤其是基础研究与应用研究与经济发展的关系[14]。概括而言,基础研究是不具特定目的的根本性探索活动,不直接作用于生产率;应用研究是根据特定应用目的进行的试验性活动,可以直接转化为技术进步。为了探讨经济发展水平与研发结构的关系,本节构建了一个区分基础研究和应用研究的内生经济增长模型。根据内生增长模型的一般设定,本文假设在这一模型经济中,人口总量为常数,且每个人无弹性地提供1单位劳动。企业投入资本和劳动进行生产,产出可以用来消费、投资、应用研究投入和基础研究投入。经济系统中存在一个社会计划者,其可以通过征收比例税来支持应用研究和基础研究①。根据基础研究和应用研究的特点,本文设定在给定时间内,应用研究投入决定生产技术水平,基础研究作为应用研究的理论基础来间接地影响生产技术水平,且这一影响存在时滞。

2.1 偏好

在模型中,劳动者长生不老。在每一时刻,每一劳动者最大化其一生效用贴现流:

其中,u[c(t)]代表瞬时效用函数,c(t)代表消费者在时刻的人均消费,ρ代表时间偏好率。为了分析的方便,且不失一般性,本文假设:

式中,θ为消费者跨时替代弹性的倒数。在下文中,当不引起混淆时,本文将省略时间t。

2.2 生产

在完全竞争的市场中,最终产品厂商投入中间产品和劳动力来生产最终产品,其生产技术可表示为:

其中,K表示资本,A表示生产技术水平,L表示劳动力。本文假设总劳动人口保持不变,并将L标准化为1。

2.3 技术进步

本文假设只有通过应用研究,才能把理论知识转化为应用知识,从而提高生产力水平。并且,应用研究的理论源泉是基础研究,如果没有基础研究的投入,应用研究很难取得长足的进步。故本文假设应用研究累积方程满足:

该函数假设研发技术使用实验设备作为投入[15]。其中,Za表示总产出中用于应用研究的投入量,1-θa衡量了应用研究产出关于研发投入的弹性,1-μa衡量了基础研究对应用研究的溢出效应②,B(t-τ)表示t-τ时期理论知识存量。 式(3)表明,基础研究要经过一段时间才能对应用研究产生作用。本文假设当t≤τ时,有B(t-τ)=B(0)>0。

相似地,本文假设基础研究累积方程如下:

其中,Zb表示总产出中用于基础研究的投入量,1-θb衡量了基础研究产出关于研发投入的弹性,1-μb衡量了应用研究对基础研究的溢出效应③。 本文假设μa>1/2和μb>1/2, 也即每一种知识的积累主要取决于其自身的基础。

2.4 均衡

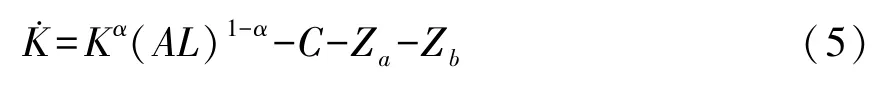

整个社会的资源约束要满足储蓄等于投资,即:

故社会计划者福利最大化问题可以表示为④:

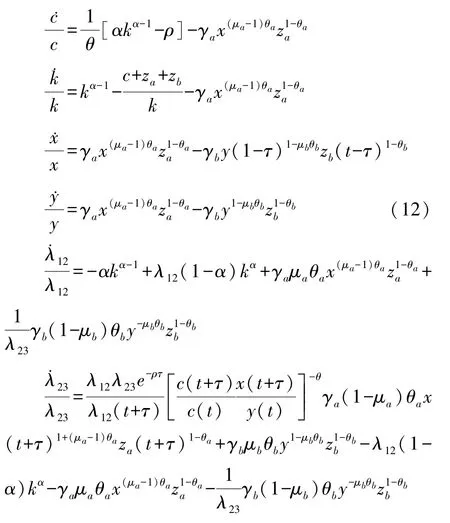

根据动态最优化的方法,本文可得如下的一阶必要条件:

其中,λ1、λ2、λ3对应于3个状态方程的协状态变量。式(8)和式(9)意味着:为了社会福利最大化,消费者会配置资源使得消费的边际成本等于边际收益,同时使得基础研究、应用研究的边际收益相同。

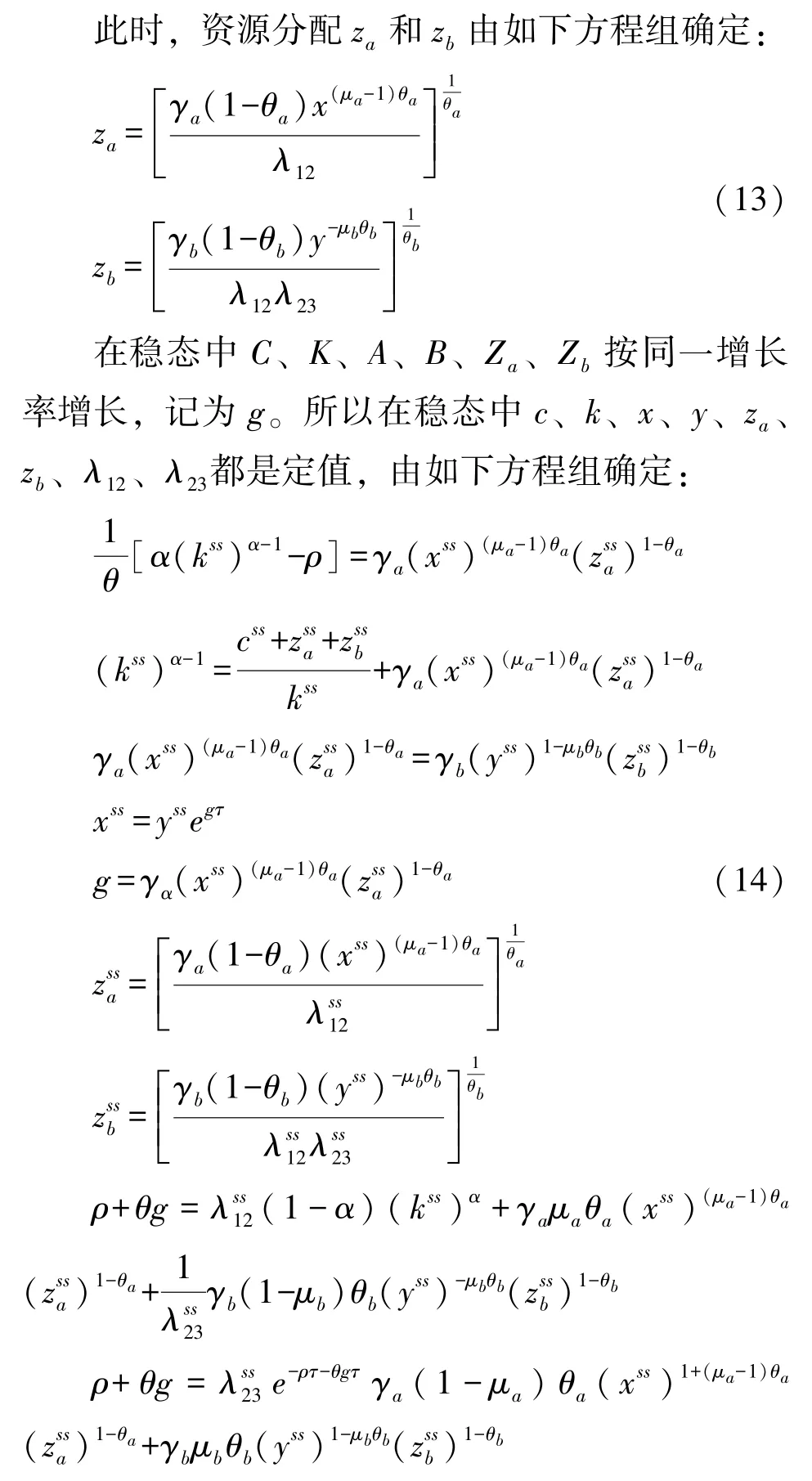

记c=C/A,k=K/A,x=A/B(t-τ),y=A/B,za=Za/A,zb=Zb/A,λ12=λ1/λ2,λ23=λ2/λ3, 模型的动态系统如下⑤:

2.5 数值模拟

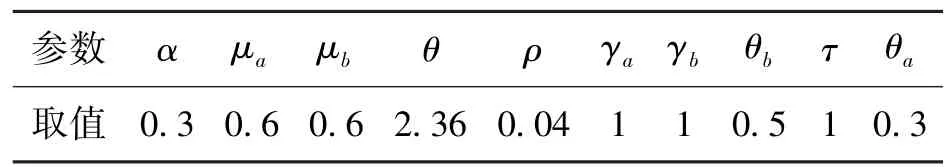

本文理论模型不存在解析解,需要通过数值模拟方法刻画经济发展与研发结构之间的关系。本文参考 Trimborn等(2008)[16]的算法, 来模拟理论模型的转型动态。参考现有文献,模型参数选取如表4所示。

表4 模型参数设定

理论模型数值模拟结果报告在图1和图2中。结果表明:当初始资本存量少于稳态,且初始技术水平不特别低时,基础研究、应用研究以及研发投入占GDP的比重都会逐渐增长。模拟结果显示,研发结构与GDP和时间均呈倒U型关系。也就是说,在一个经济体经济发展初期,应用研究增长速度快于基础研究增长速度;当经济发展处于较高水平时,基础研究增长速度会超过应用研究增长速度。根据理论模型设定,该结论具体的影响机制如下:基础研究影响应用研究的滞后性相对较短,同时应用研究的研发投入效率要比基础研究相对更高。前者保证了从事基础研究投入仍然能够在可预期的时间范围内对促进经济增长有正向作用,后者保证了从事应用研究在经济发展早期对促进增长更有效率。

图1 模型的收敛路径

图2 研发投入与GDP的关系

3 结论与建议

对比世界各国情况可以得知,当今世界发达国家都非常重视研发创新的开展,合理配置不同类型的R&D资源将在最大程度上发挥其作用。基于总量R&D层面的大量研究发现,本文从不同类型的R&D资源切入,探究基础研究与应用研究在经济发展中起到的不同作用。本文在实证分析部分,利用2003~2020年中国省级面板数据检验了研发结构与经济绩效的关系。基准回归结果表明短期内基础研究对人均GDP产生负向影响,应用研究及两者的相互溢出效应对人均GDP有正向影响,而长期过程中基础研究对人均GDP反而会产生正向影响。总的来说,基础研究与应用研究对经济绩效的影响是有差异的。应用研究在短期内就会促进经济绩效的提升,而基础研究需要长期过程以及与应用研究的相互溢出效应对经济绩效产生积极的影响。

其次,本文基于内生经济增长理论和研发类型特点,将研发投入具体区分为基础研究投入和应用研究投入,将两者的比值定义为研发结构。通过构建理论模型,在模型中研究研发结构与经济发展水平的关系,并通过数值模型验证模型的收敛路径。数值模拟结果表明:研发结构与经济发展水平存在倒U型关系,即一个国家的应用研究与基础研究的比值随着经济发展呈现先升后降的趋势。

以上结论对我国目前的经济发展有一些启发作用。从国际上其他国家发展的经验来看,一个国家的发展程度在很大程度上受到研发投入的影响。目前中国的研发投入对人均GDP有正向作用,所以应该合理地加大研发投入,以促进我国企业进行自主创新,在国际市场上拥有竞争力;另外,需要优化我国的R&D结构配置。目前我国研发投资中应用研究与基础研究的比例非常高,与发达国家的经验不一致。而本文的结论也说明,基础研究虽然在短期内作用有限,但长期作用较大,且加总效应有利于经济效益的提高,那么我国应该适当地提高基础研究在研发投资中的比例,促进基础研究与应用研究的转化,使我国研发投入结构更加合理,能更高效地为经济发展提供支持。

从1978年改革开放到2020年,中国经济年均增速超过9%,这是人类经济史上的奇迹。在全面建设社会主义现代化国家新征程的开启之年,中国依然具有较大的经济增长潜力,同时也需要克服各种挑战以兑现经济增长潜力。对于一个国家而言,经济发展要靠生产率水平不断提高,而这在很大程度上需要依靠研发投入。当一个国家技术水平与国际前沿存在差距时,需要引进先进技术,以提高生产水平。而当一个国家技术水平处于国际前沿时,它需要依靠大规模投入基础研究,以获得原创性的创新和技术。因此,一个国家的研发结构和经济发展是存在内生关系的。在进入新发展阶段以后,中国应尝试优化研发结构,以推动技术进步,促进经济增长。

具体而言:(1)适当增加基础研究投入。在经济发展初期,中国自主创新基础较为薄弱,基础研究投入占比较少。此外,当今中国在一些产业领域已经达到世界前沿水平,需要依靠基础研究支撑产业升级;(2)提高应用研究对经济增长的贡献度。针对性地开展应用研究,重视其对产业的重点作用。在尖端产业领域,推动应用研究攻坚难题,提高生产制造附加值,提升国内产业的全球价值链地位;(3)促进基础研究和应用研究的互利共存。基础研究为应用研究提供了不可或缺的知识池,应用研究的需求增进了基础研究的研发强度。两者应着力寻找契合点,推动两者之间的互动和促进。

注释:

①在现实社会中,政府的研发支出主要支持基础研究,企业的研发支出主要支持应用研究。由于政府和企业(消费者拥有企业)都关心社会福利,所以模型经济中的基础研究支出和应用研究支出可以看作是现实经济中政府研发支出和企业研发支出的总和。

②许多国家在发展科技的同时都会强调科技成果转化的重要性。科技成果转化是指为提高生产力水平而对科学研究与技术开发所产生的具有实用价值的科技成果所进行的后续试验、开发、应用、推广直至形成新产品、新工艺、新材料,发展新产业等活动。这种基础研究对应用研究的溢出效应对生产力的影响是显而易见的。

③尖端产品(如人工智能技术、机器人等)遇到的瓶颈会推进基础研究进程。如现今大规模爆发的人工智能,发展过程中的瓶颈之一就是对大数据和计算的过度依赖,这在很大程度上需要算法的优化和发展。

④由于本文不存在任何扭曲,因而社会计划者福利最大化问题与消费者效用最大化问题等同。

⑤具体推导过程略,如有需要可向作者索要。