抑郁症患者实施命案的心理与行为研究

——以中国裁判文书网668份文书为样本

向 静,彭渝翔

(西南政法大学,重庆 401120)

近年来,随着社会压力剧增、生活节奏日益加快,抑郁症发病率呈逐年上升趋势。抑郁症患者表现为情绪低落、意志消沉、纳差及睡眠障碍,严重者负性认知观念明显、情绪不稳、常见幻觉与妄想等病理性精神症状。抑郁症患者自杀率较高已为公众熟知,而关于抑郁症患者因病理性基础比正常人更易出现暴力伤人行为,还未引起足够的重视。

有资料表明,我国有40%-70%的抑郁症患者有过自杀心理倾向。[1]研究显示,截至2018年,我国有三分之二以上的抑郁症患者死于自杀或属于自杀未遂人群。[2]抑郁症患者中怀有自杀意念、有自杀计划、结果自杀未遂的几率比普通人群分别高50%、16.6%、22.7%。[3]根据国外研究报道,凶杀案中抑郁症患者作案的比例约为10%-23%;而根据我国相关研究数据,凶杀案中作案人为抑郁症患者的比例约占3%-10.9%。[4]由此可见,抑郁症已经成为无法回避的全国性乃至国际性的社会问题。

当前,针对抑郁症患者实施命案的心理与行为研究相对缺乏,且多基于理论研究,缺乏案例实证调查分析。笔者以中国裁判文书网公布的668份抑郁症患者实施命案的刑事案件裁判文书为样本进行实证研究,分析具体案件特点和成因,探寻抑郁症患者实施命案的心理与行为规律,以期更深入了解、把握特殊人群的心理特质,从而为制定更有针对性的防控对策提供有益参考。

一、研究对象与方法

(一)研究对象

以抑郁症患者实施命案的刑事案件裁判文书为研究对象,聚焦由抑郁症演化的故意杀人这一暴力危害行为,所研究的行为主体是实施命案的抑郁症患者。

(二)研究方法

主要采用实证研究法,通过对中国裁判文书网的统计分析,对我国抑郁症患者实施命案的刑事案件裁判文书进行考察。

借助中国裁判文书网,进行两次筛选检索获取文书。两次筛选条件均包含:全文进行高级检索;输入的关键词为“抑郁症”,案件类型为“刑事案件”,法院层次为“全部”,裁判日期“2011-2019年”,审判程序为“所有”,文书类型为“所有”。第一次检索以均含条件为前提,增加关键词“故意杀人”,检索结果为668份文书;第二次检索在均含条件基础上分别增加关键词“扩大性自杀”与“间接性自杀”,检索结果分别为12份和2份文书,12份文书中去除2起重合案件(共4份文书),并去除1起不属于“扩大性自杀”或“间接性自杀”的案件,“扩大性自杀”中2起案件实际属于“间接性自杀”,故各有5起“扩大性自杀”与4起“间接性自杀”案件符合本文研究范畴。

二、我国抑郁症患者实施命案现状

(一)犯罪发生率较高,整体呈现递增态势

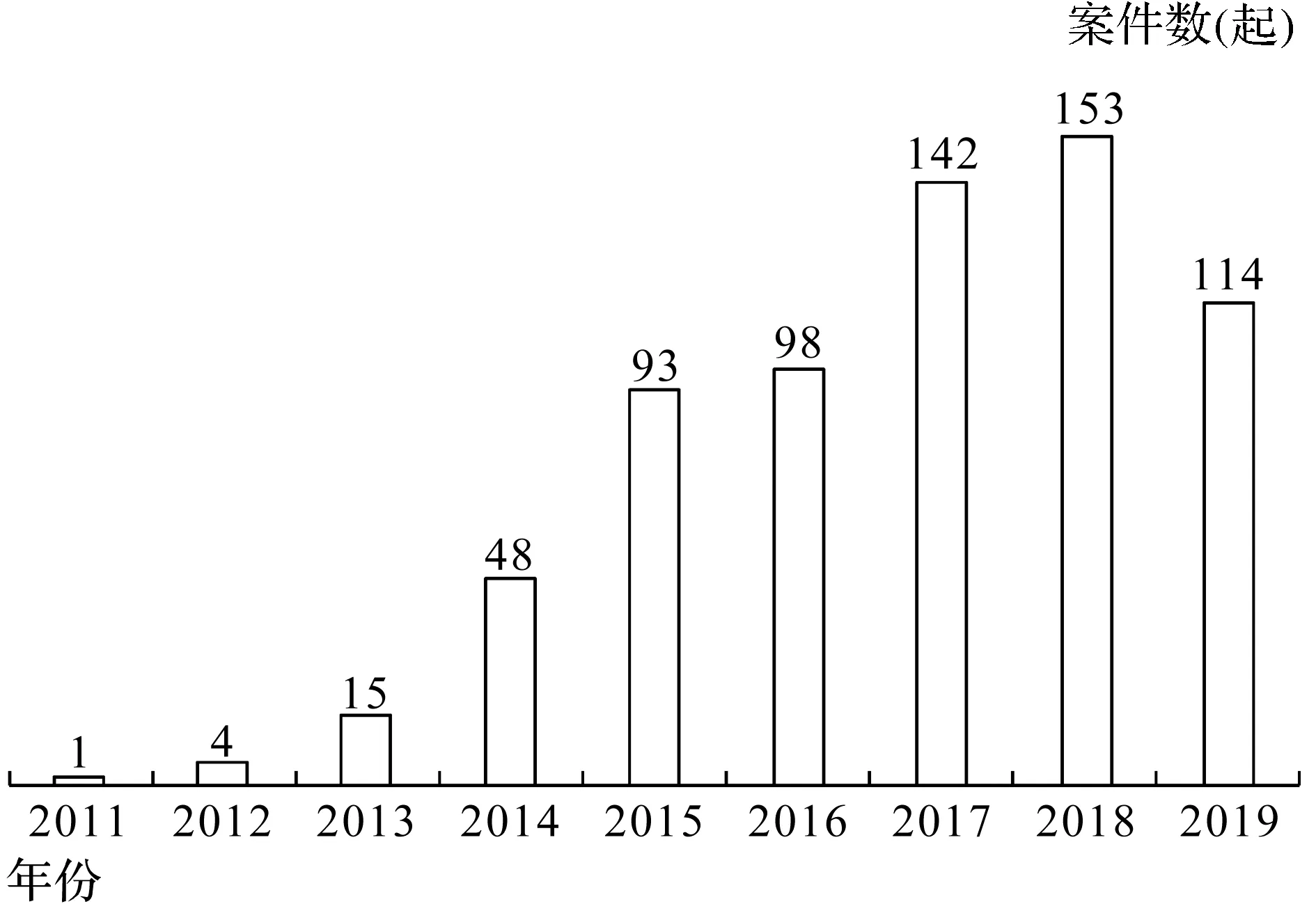

针对第一次检索的668份文书,抑郁症患者实施的故意杀人案发生率较高,根据逐年对比可见,抑郁症患者实施的故意杀人案发生率整体呈现递增趋势。(见图1)

图1 案件年份分布

(二)涉及地域广泛,犯罪率具有显著普遍性

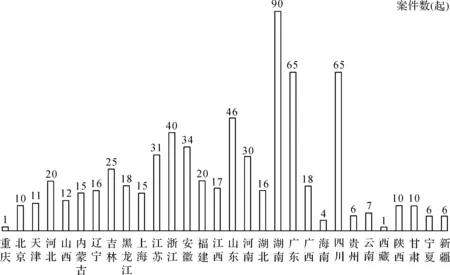

针对第一次检索的668份文书,从犯罪发生地域来看,去除未知的3份文书,665份刑事案件裁判文书涉及全国30个省(直辖市、自治区),涉及范围极广,除青海省和港澳台地区未见报告,几乎覆盖整个中国。这表明,抑郁症患者实施故意杀人案的犯罪率具有显著普遍性,整体处于严峻复杂的形势。其中,湖南、广东、四川位居前三位,湖南犯罪数量高达90起,占犯罪总数的13.5%,为抑郁症患者实施故意杀人案的高发地区。西部欠发达地区明显少于其他地区。(见图2)

图2 案件地域分布

(三)犯罪类型多样,社会危害性较大

针对第一次检索的668份文书,从抑郁症患者实施故意杀人行为的刑事案由来看,去除未知的30份文书,共有638份文书。其中,涉嫌侵犯公民人身、民主权利罪的有565例,约占总数据的88.6%。去除1997年10月以前的31起无具体罪名的案件,抑郁症患者实施故意杀人行为的涉嫌犯罪类型中,还有危害公共安全14起,约占总数据的2.2%;侵犯财产12起,约占总数据的1.9%;妨害社会管理秩序9起,约占总数据的1.4%;破坏社会主义市场经济秩序与贪污贿赂分别为5起与2起,约占总数据的0.8%和0.3%。(见图3)由此可见,抑郁症患者实施故意杀人行为以侵犯公民人身权利、民主权利的恶性暴力型刑事案由为主,同时涉及其他多种犯罪类型,社会危害性较大。

图3 案件刑事案由分布

(四)作案主体与被害人特征

1.作案主体男性为多,学历层次偏低。既往研究中,王靖等人曾对40起有凶杀行为的抑郁症患者作案特征的分析发现,被害对象多为子女和父母(75%),在案发后多实施自杀行为(70%),主要以扩大性与间接性自杀为凶杀原因,曾有多次自杀未遂行为(85%),嫌疑人多为限定刑事责任能力者(70%);[5]刘云峰曾对24起行为实施者的可知学历的分析发现,初中学历的最多,其次为高中,末者为大专,整体学历偏低。[6]本研究通过统计分析发现,实施凶杀行为的抑郁症患者中男性比例高于女性,实施凶杀行为的抑郁症患者学历水平总体偏低。本研究与既往研究相比,样本量更大,结果有明显差异,研究对象的学历最多的是文盲、初中,其次是小学,再者为中专、高中,极少的为大专及以上。

2.作案主体与被害人之间多有亲情关系。本研究发现,作案主体与被害人关系多为夫妻关系、父母—子女关系,且性别不同的作案人在作案对象选择方面有明显差异,男性多因激越心理或报复性心理等原因杀害自己的妻子或情人,女性多为扩大性自杀或间接性自杀,受病理性精神症状的支配而杀害自己年幼的子女。扩大性自杀是指抑郁症患者出于亲情,担心其亲人独自留于世上更加痛苦,或自觉其子女无人照顾,故而在自杀前杀害亲人的行为。间接性自杀,又称为曲线自杀,是指抑郁症患者自杀意念坚决,但又恐惧自杀身亡或既往自杀屡次失败(受阻或被救),故采用“杀人偿命”的方式企图通过杀害他人,被司法机关判处死刑以达目的。

3.作案主体以限定刑事责任能力者为主。本研究样本的668份文书中,考察实施命案行为的抑郁症患者主体的刑事责任能力,根据“限定刑事责任能力”“限制刑事责任能力”“部分刑事责任能力”关键词共统计出文书441份,约占本研究统计的63%;而根据关键词“完全刑事责任能力”“无刑事责任能力”分别统计出文书181份、79份,分别约占本研究统计总数的26%、11%。由此可见,实施命案行为的抑郁症患者多为限定刑事责任能力者。

抑郁症患者作案后多有自首情节,由于自首作为条件之一被囊括于司法结果判定的考量范围,其审判结果中多可减轻处罚。实施凶杀行为的抑郁症患者的判决文书多为刑事附带民事诉讼。据分析,抑郁症患者的凶杀动机多为病理性与现实性动机并存,除了受幻觉、妄想等病理性精神症状支配外,现实性因素多为其行为爆发的直接诱因,即案发前对其精神造成严重刺激的重大生活事件。这一结论也与以往的研究相符。[7]女性实施暴力危害行为多因家庭或婚恋矛盾造成。本案研究中,实施凶杀行为的抑郁症患者多是未完全丧失实质性辨认能力与控制能力者,多基于病理性动机、受现实刺激而诱发,其犯案后多对已实施的犯罪事实供认不讳,且对其作案行为的罪错性认识较强,符合本研究得出的实施者以限定刑事责任能力为主的统计结果。(见图4)

图4 嫌疑人刑事责任能力类型

4.作案主体多有自杀现象。本研究发现,实施凶杀行为前,较多作案人屡次出现自杀观念、自杀意向、自杀行为(未遂),而实施凶杀行为后也有自杀现象,有的抑郁症患者甚至进行多次自杀。案件多因家庭矛盾而爆发,行为人遭受强烈精神刺激,有极其复杂的现实性动机与病理性动机的参与,在极端气愤、沮丧、绝望的情绪下实施凶杀行为,且并不是以扩大性自杀与间接性自杀为主。这与既往研究有明显区别。[8]通过第二次检索,对抑郁症患者实施命案后的自杀现象进行分析,发现有6起扩大性自杀案件和3起间接性自杀案件。通过对这9起案件的分析得知,实施者多为青年人,且男女比例大致相等,扩大性自杀受害者多为实施者所密切关心和在意的人,多为近亲属,以子女最多见。间接性自杀受害者有自己的小孩,也有别人的小孩。实施者学历多为中学文化,职业多为社会地位较低的职业。抑郁症患者在实施凶杀时均处于抑郁症发作时,多由病理性动机和现实性动机混合产生,多为受刺激后临时起意而实施凶杀,继而自杀,多未进行提前预谋。使用工具多为刀具,还有水桶、铁锤、睡衣腰带、毛巾,多为家中随手可取用的工具。作案手段为用刀砍刺、用锤击打、用农药毒害、用水淹死、用毛巾或睡衣腰带勒致被害人机械性窒息死亡等。9起案件中除2起故意杀人未遂的,其余7起均为一次性致死,可见其作案方式凶狠残忍,杀人意念坚定。9起案件中均无反侦查行为,抑郁症患者自杀未遂时对实施的行为都供认不讳,可见其一心求死,其最终目的不是杀害他人而是结束自己的生命。实施者除一人为无刑事责任能力者,其余均为限定刑事责任能力者。(见表1)

表1 扩大性自杀与间接性自杀案件比较

综上,我国当前抑郁症患者实施命案行为的发生率较高,呈逐年上升趋势,涉及全国30个省(直辖市、自治区)、犯罪类型多样、动机复杂,嫌疑人学历整体偏低,案发时多处于未完全丧失实质性辨认能力与控制能力状态,多为限定刑事责任能力(63%),实施凶杀行为前有自杀企图与相应言行,并可见实施凶杀行为后自杀现象,作案动机多为以家庭矛盾为主导的现实性动机与病理性动机相结合的混合动机,诱发事件多为重大生活事件的刺激使其产生报复、绝望等病态心理导致凶杀行为。在抑郁症患者实施命案的患者中男性比例高于女性,男性多以现实性原因为主杀害配偶或恋人,女性多以病理性原因为主杀害年幼子女。

三、抑郁症患者实施命案的成因研析

(一)个体因素

1.人格特征。人格是个体较之他人独特且稳定的思维模式与行为方式。研析人格特征能对个体行为作更为全面的理解与描述。国外目前已普遍运用NEO-PI-R(NEO人格问卷修订本)对抑郁症患者的人格特征进行评定与相应的治疗研究。[9]国内外也存有大量相关性研究证实人格特征与抑郁症存有较强的相关性。抑郁症患者由于其精神质、神经质特征较之健康人群偏高,其外倾性特征较之健康人群偏低,可见抑郁症患者存有以内倾、固执、孤僻为表现特征的病理性人格。[10]抑郁症患者遇到外界刺激时,因难以正常地适应外部环境,常形成暴力危害行为,这也是抑郁症患者实施命案行为的重要成因。如在本研究样本的马振兴故意杀人案中,马振兴患病前喜欢独处,性格内向温顺,与人缺乏言语沟通,偶尔行事偏激,罹患抑郁症同时伴自闭倾向。在徐海波故意杀人案中,徐海波性格内向且孤僻,拒绝与人沟通,与人交流时会出现突然发愣等病理性反应。在龙锴故意杀人案中,作案人的人格特质也呈现出性格内倾、孤僻且处事方式固执的表现。

2.意识障碍。意识障碍包括环境意识障碍与自我意识障碍两个方面。环境意识障碍下的患者意识清晰度降低,对客观环境的意识能力及反应能力均呈下降趋势,甚至处于意识模糊、意识朦胧的状态。处于意识清晰度低下的患者极易产生危害自己或他人的行为。如在本研究样本的程华故意杀人案中,程华出现意识模糊、语无伦次,在意识能力减弱的状态下对自己丈夫实施杀害;在黄城故意杀人案中,黄城在案前就表现出不愿与人交流且情感反应淡漠,言语缺乏连贯性的状态,后在头脑处于一片空白,即意识模糊状态下实施了凶杀行为。在自我意识障碍的状态下,人格解体是重度抑郁症常出现的症状。人格解体的患者通常表现为自我关注增强,但同时又感受到自我的全部或部分好似处于不真实、遥远、虚假的状态,像活在梦里,或分不清梦境与现实,患者感到极端痛苦。若其攻击性指向自身,可出现自杀意念或自杀行为;若其攻击性指向他人,可出现暴力危害行为。如在本研究样本的黎军故意杀人案中,黎军具有人格解体症状,平日常觉“自己与外界人、事物存有隔膜感”,自我感知呈现异化,其阐述“时常觉得自己的手时而变大,时而变小”,出现感知综合障碍,经常怀疑自己是否真实存活,有明显的自我意识障碍。

3.认知障碍。认知特征是指个体在对信息的接受、使用及保存过程中所表现出的心理倾向及特质。既往研究者对抑郁症患者神经认知测验的结果显示,抑郁症患者的认知损害普遍存在。目前伴有一定程度认知功能损害的抑郁症患者占比已达90%以上。[11]抑郁症患者的心理认知过程多呈歪曲状态。根据Beck提出的“认知三联征”,[12]抑郁症患者的认知特征以其对自身、客观现实、未来构想的三方面负性看法及消极评价为显著表现。抑郁症患者认知功能障碍的特征性症状以执行功能损害、注意力障碍及记忆障碍为主要表现。[13]抑郁症患者由于其认知功能受损,对负性信息的处理及抑制能力差,可出现危害自身或他人安全、以结束生命来摆脱消极情绪的意念和行为,其思维逻辑倒错,认知片面而有选择性,只注意事物的负性特征并对其进行夸大,不能认识到事物的正性特征,看不到美好积极的一面。认知障碍在强化抑郁症患者自杀观念的同时,也多成为其实施凶杀的直接动机。

在重度抑郁症的认知功能障碍中,多表现为感知觉障碍,以错觉与幻觉最为常见,也可出现思维形式与内容障碍导致其判断、推理能力下降,出现逻辑倒错性思维及被害妄想、关系妄想、物理影响妄想等病理性精神症状。明显的感知觉障碍及思维障碍可激发患者出现暴力凶杀行为,影响其辨认与控制能力。感知觉障碍和思维障碍可单独出现,也可联合出现。如在本研究样本的华成伟故意杀人案中,华成伟出现房东对其下毒的幻觉,从而心生怨恨对房东进行杀害;在林结梅故意杀人案中,林结梅在杀害孩子前出现“不要他”“打死他”的命令性幻听,遂对其孩子进行杀害造成悲剧;在勒尔拉呷故意杀人案中,勒尔拉呷出现命令性幻听,常听见有人在耳边说话,威胁他,继而产生被害妄想与关系妄想,坚信有人要害他及其妻子,觉得周围人看他的眼神不对,要密谋害他,故出现暴力行为以求自保;在刘晓明故意杀人案中,刘晓明突然产生和梁某一起同归于尽的幻觉,进而对梁某实施了杀害,杀人后认为自己去了厨房开煤气自杀,但案情查实这也是他出现的幻觉;在秦玉全故意杀人案中,秦玉全案发时受幻听、被害妄想的支配,认为楼上有些古怪,有人要杀死他,遂产生先下手为强的念头,持水果刀对楼上住户实施了攻击。

除感知觉障碍与思维障碍外,认知障碍还包括记忆障碍、注意力障碍、智能障碍、定向力障碍与自知力障碍,患者多表现为记忆力减退,注意力涣散,理解能力和判断能力失常,多伴有紧张、恐惧的情绪。如在本研究样本的徐海波故意杀人案中,徐海波在实施命案时意识模糊,认为被害人在楼上故意跺脚影响其休息,定向力出现障碍,伴有谵妄、注意力减退且对周围的环境判别模糊化,出现间断性跺脚声的幻听,自身的理解与判断能力降低,远低于正常水平,其对自身行为的辨别力与控制力下降,致用刀刺杀其误认为在楼上故意跺脚的邻居。

4.情绪障碍。当抑郁症患者处于抑郁症发作时,其情绪的显著特征表现为低落、悲哀、消极、被动,部分抑郁症患者还可能表现出易激惹,易恐惧等情绪特征,严重者表现为悲观绝望。此外,一些抑郁症患者还会对自己亲密之人存有怜悯、同情的情绪,这也是抑郁症患者实施“扩大性自杀”的基础。该负性情绪常与负性认知相结合,出现暴力危害行为。如在本研究样本的唐银娣故意杀人案中,唐银娣怕其丈夫瘫痪无人照顾,对其丈夫产生怜悯心理,遂杀死其丈夫后自杀;在罗凤仙故意杀人案及王徽故意杀人案中,患者均是由于对其孩子存有同情怜悯,出于帮助其解脱的“好心”而杀死自己的孩子。抑郁症患者的情绪反应呈现出以正性情绪降低乃至缺乏、负性情绪偏向、情绪不敏感为主的特征。[14]根据武月霞等人的研究,抑郁症患者对自我情绪常采用消极沉思、自我责难、灾难化等策略进行调节。[15]可见,抑郁症患者的负性情绪呈现出较为稳定且持久的长期性特点。抑郁症患者长时间受到占据明显优势地位的病理性情绪状态的影响,常感到沮丧、自责、自罪,其自我管理能力也随之显著降低,社会功能也受到渐进性损害,可出现攻击、自残等行为,甚者因无法忍受其负性情绪控制下的痛苦,选择结束自己的生命以求解脱,或是选择伤害他人以求帮他人解脱或释愤,故而产生实施命案的行为。如在本研究样本的邹哲故意杀人案中,邹哲选择在自杀前随便杀死一个陌生人,是因为其想在帮助世人解脱的同时,也让自己解脱,且使自身情绪达到平衡而求得自我精神上的满足感。

5.意志障碍。正常的意志特征有自觉目的性,调节个体的行为目的需符合客观事物发展的常态化规律,并服从于社会公众所共认的社会准则。意志对个体行为有激励功能和抑制功能,并与激发个体的主观能动性去克服困难密切相关。抑郁症患者的意志障碍多表现为意志功能衰退。受其影响,患者在意志支配下的行为自觉性、果断性、坚毅性、自制力等均会被削弱,具体表现为患者对自己行为的目的和意义辨别能力下降,并且使自己行为服从自觉确定目的的能力下降,行为盲目冲动,且很难应对挫折和困难,正确决策的能力也相应下降,无法支配和控制自己的行为。

值得注意的是,抑郁症患者的认知异常、情绪低落、意志减退等症状往往是同时存在的,且交互作用,共同造成患者的辨别能力和控制能力削弱。如在本研究样本的高思福故意杀人案中,高思福表现为情绪低落、心烦、躁动不安,意志力减退,其行为的冲动性、盲目性增加直至造成惨案;在吴连奎故意杀人案中,吴连奎因失眠、烦躁、记忆力减退、怕见人、兴趣降低且意志障碍而对其妻子进行杀害。

(二)家庭因素

家庭与个体密不可分,个体来源于家庭,家庭塑造个体。家庭亲密关系与个体行为密切相关,家庭对个体的干预与塑造深刻影响着个体价值取向的正向执行。家庭也是致使抑郁症个体实施命案行为的重要微观环境因素。

1.家庭沟通模式。家庭沟通模式(Family Communication Patterns,FCP),是指家庭成员之间通过信息的交流与传递而建立起态度、价值、行为及影响的规范与期望,[16]是以双亲与子女为主体而进行家庭互动的一种模式。家庭沟通模式与个体问题行为的关系十分密切,是个体患上心理疾病或实施攻击性行为的显著性预测因子。家庭沟通模式划分为社会倾向(Socio-orientation)与概念倾向(Concept-orientation)两个维度。[17]社会倾向的家庭沟通模式中,父母更强调子女的顺从及构建感情融洽的家庭关系,注重子女对绝对权威的服从,缺乏家庭关系间平等的沟通交流,从而使子女缺乏自主性,易在其人格形成中造成缺陷或障碍,并使其行为出现偏差。概念倾向的家庭沟通模式中父母更注重对子女发表自己意见的鼓励,强调横向的家庭关系,通过平等开放地进行家庭成员间的沟通,使子女形成较为全面的个体人格形态及价值观。本研究重点关注了作案人的家庭沟通模式,发现实施命案的抑郁症患者的家庭沟通模式以社会倾向的为多,这种沟通模式下的家庭关系亲密程度往往较低,导致家庭中的个体更具孤独感,更易增加其患心理疾病或实施攻击行为的概率。

家庭亲密关系的差序格局及沟通方式与个体情绪张力紧密相关。家庭韧性(Family Resilience)是指对处在不利境遇的家庭伸出援手,帮其积极抵御危机,复原至正常健康家庭标准的优越资源及力量。家庭韧性可帮助恢复正常家庭标准指标下的亲密度,维持稳定的家庭亲密关系,也可帮助家庭成员共同抗争压力源,凝聚性地解决家庭所遇问题从而缓解家庭中个体的压力。家庭韧性能对个体抑郁进行显著预测,较强家庭韧性的家庭成员具备更强的个体化心理韧性,有助于个体维持健康情绪而减少抑郁症发生。具有亲密家庭关系及正向家庭沟通模式的家庭通常为韧性程度较高的家庭。如在本研究样本中,抑郁症患者实施命案的缘由多为亲密关系程度较低的家庭关系中夫妻、子女或是婆媳因交流沟通方式不当引发争吵,从而导致抑郁者的情绪被激发,实施过激的攻击行为甚至发生命案。在段思清故意杀人案中,段思清的父亲性格强势,沟通方式简单粗暴,非打即骂,经常以权威命令的方式进行沟通,患者因受其父亲辱骂,出于释放积怨而对其父亲实施杀害;在王超故意杀人案中,王超因为与岳母长期不和,为不受其“控制”采取消极或逃避的沟通方式而致家庭矛盾累积,后因家庭琐事引发激情犯罪,将其岳母扼杀;在王徽平故意杀人案中,患者因与妻子沟通不畅经常争吵,因一次争吵过激而情感失控,对其妻子实施砍杀与绞勒。

2.家庭社会经济地位。众多研究表明,个体的家庭社会经济地位(Social Economic Status,SES)对其心理健康水平有着显著的影响。[18]根据众多社会阶层心理相关的具体研究发现,由于低SES群体所能享用的健康服务及其所拥有的物质财富相对较少,再加上其家庭成员在生活和工作环境中面临的危险性指数较高,导致其身心健康水平普遍较低。[19][20]除去SES的直接作用,Demakakos等研究者还发现SES通过个体主观社会地位(Subjective Social Status,SSS)这一中介对个体身心健康产生作用。[21]SSS的形成以SES为基础,在形成过程中受社会比较及社会身份认同等心理加工的多因素影响,能捕捉多个社会信息,作用于个体身心健康水平的影响更为直接。[22][23]

个体的家庭SES影响其SSS的形成,进而影响个体的心理健康水准。心理健康水平与抑郁情绪的产生率呈反比,心理健康水平极低会导致异常心理,形成抑郁情绪,程度严重者易产生过激犯罪行为。本研究发现,发案家庭经济水平大多偏低,其职业多为无业,而在有业者中以农民和退休者占大部分;因谋财而杀人的抑郁症患者多为家庭中的社会经济地位较低者。由此可见,SES是影响抑郁症患者患病率和犯罪率的关键因素之一,提高SES对降低抑郁症患病率及相应的犯罪率有明显促进作用。

3.家庭教育背景。家庭教育背景通常指父母受教育的程度,辅以父母的职业影响。根据布劳—邓肯的地位获得模型(Blau-Duncan’s Status Attainment Model)可知,父亲的受教育程度及职业对其子女的教育获得及程度具有显著的正向影响。[24]这说明研究家庭教育背景对判断子女受教育程度具有重要意义,而子女自身的受教育水平则与其抑郁情绪的影响效应直接相关。来自高学历家庭的个体通常学历较高,而通过Dohrenwend等多个学者的研究也可知,高学历人群的抑郁症发病率往往更低。[25]来自高学历家庭的高学历个体,借助社会化机制,通过教育完善提高自我的多元观念和技能而具备较强的抑郁抵御能力;再借助分配机制,通过教育发展较为发达的社会关系网络及经济社会资源而得到相关的支持和依靠,使其抑郁发生概率得以降低。[26]由此可见,以高学历家庭背景为基础培养出的较高学历的个体产生抑郁情绪的概率低,随之衍生出的犯罪行为发生率也较低。来自高学历家庭的个体,特别是其父母担任较高职务的群体,其家庭亲密关系良好,患抑郁症的概率明显低于来自低学历家庭的个体,其实施命案的可能性也随之显著减少。

本研究发现,实施凶杀行为的抑郁症患者父母的学历水平总体偏低,研究对象的学历多为初中,其次为小学、高中,极少的为大专及以上,总体学历偏低,其控制情绪及处理突发事件时多采用过激鲁莽及直截了当的方式,直接实施攻击行为。

4.家庭教育方式。家庭教育方式会影响个体的认知。[27]有缺陷的家庭教育方式会导致个体自我否定认知方式的形成,从而促使其产生极强的无能感而形成自卑的个性,个性又进而影响个体的认知系统,形成恶性循环。[28]长久处于错误状态下的家庭教育方式会引发个体认知的偏离与失调,使个体易形成带有抑郁情绪的个性。错误的家庭教育方式往往呈现消极性、极端化的特征,会使个体增强与家庭的脱离感,家庭亲密关系差,迫使子女孤单感增强而更易形成抑郁情绪和心理病态,且更易产生极端攻击行为。再者,父母对子女进行过度惩罚的家庭教育方式会导致子女产生易过敏倾向与罪恶感。子女会模仿父母以惩罚式的态度对待旁人,将对立抵抗的情绪转移给旁人。[29]根据本研究,子女甚至还会对旁人实施攻击性较强的暴力危害行为。

由此可见,家庭教育方式直接影响子女认知形态,不良的认知体系促使其性格产生缺陷,进而产生抑郁等负性情绪,且惩罚式的教育方式会使子女对他人产生对立抵抗的攻击性特征,甚者实施犯罪行为。如在本研究样本的李家升故意杀人案中,李家升从小接受隔代教育,奶奶常对其进行辱骂致其性格内向,其余家人也称他为“呆佬”,对他进行羞辱,致其心理创伤明显、极其敏感自卑。由于长期遭遇有缺陷的家庭教育方式,李家升形成了自我否定认知,长期患有抑郁症,最终在激愤的精神状态下杀死奶奶;在孙志国故意杀人案中,孙志国父母对他从小缺乏关心,亲子关系淡漠,教育方式消极、极端,长期对其数落、嘲讽甚至打骂,导致其十分自卑,情绪长期抑郁,其对父母产生积怨,存有极深的主观恶性,并终为泄愤持刀砍死父母;在孙搏故意杀人案中,父亲长期酗酒,酒后常对孙搏进行辱骂、殴打,实施家庭暴力为常态,后来孙搏罹患抑郁症且急剧加重,产生幻觉,模仿其父亲极端暴力的方式,对三名亲人实施杀害,且对其父亲做出割掉阴茎等极端行为,作案手段十分残忍。据本研究统计,除上述案例,缺陷式的家庭教育方式而导致的攻击性行为多为长期处于弱势一方的子女对强势一方的家长实施,其作案时多处于激愤、释放积怨的状态,作案手段大多异常暴虐凶残。

(三)诱发事件

1.妊娠、分娩、哺乳。妊娠、分娩、哺乳是一个正常的生理历程。产妇在妊娠期间,受胎儿宫内生长延迟、低出生体重儿、早产等明显相关因素的影响,[30]易产生不良心境及抑郁焦虑症状,而自然分娩所造成的一般疼痛指数可达到9度以上。[31]漫长的分娩过程对于产妇来说万分痛苦且易对其造成严重创伤,而这种慢性疼痛会诱发抑郁症的发生。产妇生产前后雌性激素分泌降低导致其多巴胺受体超敏,生产后孕激素下降幅度过大等,可造成神经递质水平的改变。

孕产期产妇可出现一定程度的心理退行性改变,变得依赖性强、感情脆弱。同时,产妇需要调整社会角色,承担养育责任,生活方式随之发生较大变化,在哺育婴儿时,其情绪受诸多因素影响,如婴儿哭闹难以安抚、母乳分泌不足、乳腺炎、家人关心照顾不足等,易产生抑郁、焦躁、紧张、睡眠障碍等症状,从而形成产后抑郁。

目前,最新的Meta分析数据显示,产后抑郁的全球平均患病率为17%左右。[32][33]其中,我国产后抑郁的患病率为1%-52.1%,平均患病率为14.7%。[34]产后抑郁以忧郁、消沉、情绪低落、常哭泣、焦躁、易激动、应付能力差为主要表现,严重者可产生幻觉、妄想,甚者出现自杀行为。[35]

近年来,产后抑郁导致孕产妇杀害婴儿及自杀的案件频繁发生。产后抑郁而自杀是导致产妇死亡的第二大因素,约占产妇死亡率的20%左右。[36]产后抑郁的母亲倾向于对其孩子发泄消极情绪,使用体罚的频率也较高,[37]约有40%患产后抑郁的母亲曾有伤害自己孩子的念头。[38]患严重产后抑郁的母亲易实施伤婴、虐婴、杀婴等极端行为,由此引起婴儿死亡率也较高。[39]]

根据本研究统计,在中国裁判文书网上检索到产后抑郁者实施命案9起,作案时间大多集中在产后4个月内,被害婴儿的性别为男女各半,大部分为二胎生产,作案对象除1起为作案人的大嫂,1起为作案人大儿子的2位同学,其余均为自己的二胎子女。其作案的病理性动机有言语性幻听、命令性幻听、思维障碍、情绪障碍等,现实性动机有家庭纠纷、婴儿长期哭闹或体弱多病、经济压力等;作案手段多为用工具捂头面部致机械性窒息死亡、持钝性工具击打、持刀砍刺、沉井溺水死亡、喂毒药等。在统计的9名产后抑郁症患者中,1名为无刑事责任能力者,1名为完全刑事责任能力者,其余7名均为限定刑事责任能力者。(见表2)

表2 产后抑郁症患者实施命案情况

值得注意的是,在抑郁症患者实施自杀或他杀行为前,均有明显的先兆行为,如自杀未遂、向家人诉说“不想活了”“不想要宝宝了”等,甚至已经出现虐待婴儿、在家中放火、带婴儿投河等行为,但“先兆”行为多因其不忍心而中止,家人对此未引起足够重视。

2.利益纠葛。梳理一系列抑郁症患者实施命案的作案动机,发现纠缠不清的利益纠纷是诸多命案中暴力危害行为爆发的重要诱因。从本研究中所涉668份文书可见,在一部分抑郁症患者实施命案行为的动机中,伴有“杀死被害人可以不还钱”的现实性动机,其人员关系多为产生直接利益纠葛的双方,且以债务关系为主。

3.家庭纠纷。梳理案例研究样本发现,家庭纠纷是当前影响抑郁症患者实施暴力危害行为的重要诱发因素。家庭纠纷所涉具体方面主要有经济纠纷、亲子矛盾、夫妻矛盾、婆媳矛盾等。虽由家庭纠纷所致命案行为的机理较复杂,但归纳起来,共性特征表现为潜伏期长,往往因各种纠纷、矛盾积怨较深,在某种刺激或一定契机下爆发。本研究中的许多命案是由于夫妻、亲子、婆媳之间争吵引发的家庭纠纷刺激而导致抑郁症患者长期积累的负性情绪爆发而实施。

综上,抑郁症患者实施暴力危害行为受多种综合因素的影响:患者基于病理性人格或意识障碍的病理性基础,而病理性人格和意识障碍又可分别影响其认知、情绪和意志功能,且三者功能障碍也存在交互影响。(见图5)在这些病理性基础上,利益纠葛、家庭纠纷、产后生理与心理改变等现实性诱因成为直接导火索,最终导致抑郁症患者实施暴力危害行为。

图5 抑郁症患者实施暴力危害行为的影响因素

四、抑郁症患者实施命案的防控对策

(一)将有自杀高风险的抑郁症患者纳入社区管理服务工作

当前,根据国家卫生健康委员会颁发的《严重精神障碍患者管理治疗工作规范》(2018年版)规定,社区管理服务对象主要为精神分裂症、分裂情感性障碍、偏执性精神病、双相情感障碍、癫痫所致精神障碍、精神发育迟滞伴发精神障碍六类严重精神障碍的确诊患者,其他患者若符合《中华人民共和国精神卫生法》第三十条关于“已经发生危害他人安全的行为,或者有危害他人安全的危险的”情况的规定,经专科医生评估并填写报告卡后,会纳入社区管理服务工作。这意味着,精神障碍患者的社区管理服务工作并未涉及有自杀风险的抑郁症患者,并且“需防范有自杀高风险的抑郁症患者实施危害他人的行为”并未引起足够的重视,更未纳入精神障碍患者管理服务的工作规范。

本研究表明,诸多抑郁症患者在实施危害他人安全的行为前都曾表露过自杀意向,或有明显的自残、自杀等先兆行为,故须高度重视抑郁症患者的危险先兆行为,将有自杀高风险的抑郁症患者纳入社区管理服务工作,对入册管理的患者自杀及危害他人的风险开展定期筛查并做好早期干预。

(二)对抑郁症患者进行针对性家庭治疗

本研究结果提示,家庭的沟通模式、经济基础、教育背景与方式,均与抑郁症发病及暴力危害行为密切相关,由此,在抑郁症患者治疗和监护中,应重视其家庭因素。家庭治疗是将个体与家人看作一个整体,从系统、动态的视角看待家庭成员的心理问题,通过改变家庭成员围绕症状所展现出的交往方式,从而达到治疗症状的一种治疗方式。加强家庭治疗,可改善其不良的家庭沟通模式,增强家庭韧性,帮助患者与家人建立更好的亲密关系,并提高监护人的监护专业水平。

当前,国家非常重视民众的心理健康问题,部分地区的心理治疗已纳入医保。心理治疗的流派及技术繁多,家庭治疗已成为心理治疗的一种重要形式。[40]对抑郁症患者的心理治疗,可结合患者个体情况,针对性地选择动力取向的家庭治疗、鲍恩取向的家庭系统治疗、经验(人本)取向的家庭治疗、结构取向的家庭治疗,以及行为或认知取向的家庭治疗等技术方式。

(三)多部门与家庭建立协作联动机制

医院应树立“需防范有自杀高风险的抑郁症患者实施危害他人的行为”的主动意识。相当一部分抑郁症患者为轻中度,并无自杀风险,但也不能掉以轻心。既要防止抑郁症被污名化,又要充分重视患者的自杀倾向,在对患者个人信息严格保密的情况下,对确诊的自杀高风险精神障碍患者建立详细医学档案,填写报告卡,与由政法、卫生健康、公安、民政、司法行政、残联等单位参与的精神卫生综合管理小组密切沟通,并指导由网格员、精防人员、公安派出所民警、民政干事、残疾人专职委员、家属、志愿者等组成的患者关爱帮扶小组加强协作,积极筛查家庭中有抑郁征兆或已患抑郁症的自杀高风险患者,促其接受早期诊断与治疗。患者关爱帮扶小组需定期随访,适时宣讲,与家属密切沟通,并制定协作联动的应急预案,防范突发风险。

(四)特殊时期加强对抑郁症患者的关爱与监护

本研究发现,围产期抑郁症产妇在负性认知、消极情绪、轻生意向及幻觉等病理性精神症状作用下,可能实施杀子并自杀的行为,且生育二胎的抑郁症产妇在产后4个月内作案的可能性较大。需加强对产后抑郁症的诊断筛查,针对处于妊娠、分娩、哺乳等特殊时期的抑郁症产妇,家属应创造温馨与心理支持的家庭环境,给予充分的关心照顾,增强其安全感、归属感,使其感到自己被关爱重视,避免过度关注婴儿而忽略产妇。同时,须特别关注二胎生育产妇的心理健康状况,尽力消除其分娩及育儿的担心顾虑,减轻抑郁症产妇的焦虑恐惧和落差心理,杜绝不良刺激,从而有效减少抑郁症产妇的负性情绪及由此产生的极端暴力危害行为。