莫高窟早期忍冬纹样的源流

赵声良 张春佳

内容摘要:针对莫高窟早期忍冬纹的样式,通过两条线索来追溯其源流:一是来自西方的影响,包括古代两河流域、古希腊、犍陀罗传来的艺术样式;二是先秦两汉以来的中国传统造型艺术及南北朝时期来自中原的新艺术风格。通过忍冬纹样式的不同类型不同时期的演变,可以看出西方与东方两个方面的影响,从而反映出敦煌艺术在不同文化、不同审美意识发展交融中形成的丰富艺术特色。

关键词:莫高窟;忍冬纹;印度;希腊;犍陀罗

中图分类号:K879.41 文献标识码:A 文章编号:1000-4106(2022)01-0049-14

The Origins of the Honeysuckle Patterns in Early Mogao Caves

ZHAO Shengliang ZHANG Chunjia

(Dunhuang Academy, Dunhuang, Gansu 736200)

Abstract:This paper traces the origins of the decorative honeysuckle patterns in early Mogao caves along two lines of investigation. The first traces the Western influences evident in the patterns, namely the artistic styles of ancient Mesopotamia, ancient Greece, and Gandhara. The second line of investigation focuses on the Eastern influences behind the pattern, including traditional Chinese plastic arts from the pre-Qin and Han dynasties and the artistic styles of central China during the Northern and Southern dynasties. Tracing the historical development and cultural influences that produced the honeysuckle patterns grants a comprehensive view of both the uniquely regional artistic characteristics and the globally aware aesthetic consciousness of Dunhuang art.

Keywords:Mogao Grottoes; honeysuckle pattern; India; Greece; Gandhara

莫高窟北朝洞窟中的忍冬纹样异常丰富,笔者在《莫高窟北朝忍冬纹样的艺术特征》中已进行了调查分析[1]。“忍冬纹”一词,不见于古代文献,是近代学者在研究有关图案纹样时开始使用的,实际上忍冬纹与忍冬这一植物本身并无直接的关系。越来越多的学者们看到忍冬纹的很多样式都可以从美索不达米亚、古希腊、犍陀罗等地找到相似之处,很多学者提出“棕榈纹”(Palmette)或“茛苕纹(Acanthus)”是忍冬纹的源头{1}。忍冬紋在向东传播的过程中,不断地加入当地的新样式而逐步改变,到了敦煌后,更由于敦煌本土的文化背景而有了新的改造。在来自不同时期和方向的因素共同作用下,敦煌北朝洞窟所呈现出来的装饰艺术样式不同于云冈、龙门或南朝时期的其他地区,而有着自己更为独特的地域风格。本文试从源自西方和源自中原的两个方面探讨忍冬纹体现出的样式特征。

一 来自西方的植物纹样

对花的表现,原始时代主要有两种表现方式,一是从正面看的花,一般外轮廓表现为圆形,以放射状线条表现花瓣(本文称为团花纹样);一是从侧面看的花,花瓣朝一个方向开放,同时也会配合描绘茎与叶,花瓣和叶对称表现出来,具有一种简洁的装饰性。这一纹样因为在视觉识别特征上类似棕榈树叶,西方多称为Palmette(即棕榈叶纹,图1)。本文也沿用这样的说法,而后来的多种植物纹样的表现,大多由这两类结构发展起来。花心形的图案逐渐形成了以圆形为主的图案,莲花、菊花、茶花都可能表现为圆形。后来的所谓团花图案也主要源于这个结构。而侧面的花形变化最为丰富,大约因为侧面看花时自然会观察到花的茎与叶等种内涵,如果把这些因素考虑进去,就会变得十分丰富,而且会使人想到数量较多的花,而不仅仅一朵花。欧洲还有一种植物纹样称为Acanthus(中文译为莨苕纹),其构成有丰富茂盛的植物叶片,表现立体,多用于柱头的装饰,即科林斯式柱头,科林斯式柱头大量出现在古代希腊、罗马的遗迹中,而这种形式在古代西亚、中亚的建筑中也是十分常见的。如阿富汗出土的建筑遗迹中就可看到相关的柱头,而棕榈纹则多为平面性的装饰,有明晰的花瓣(或叶子)纹样。从敦煌壁画中的图案来看,与棕榈纹有更多的亲缘关系。

在古代两河流域文明的雕刻中,就可以看到两类不同花形的表现。尼姆鲁德宫殿的浮雕完全是植物纹样的装饰(图2),其外缘部分是侧面看的花形,这一纹样与后来希腊的棕榈纹有密切的关系。下部的茎联系起来形成了二方连续图案,其中分别以开花形和花蕾形相间而构成变化。外缘第二层是团花形,花瓣以放射状表现,这是世界上最常见的表现花朵的形式。而在中央部分的大型四方图案中,则把俯视团花与侧面花形都组合在一起了:中央为一俯视团花,四边各有侧面形花,表现出装饰趣味。

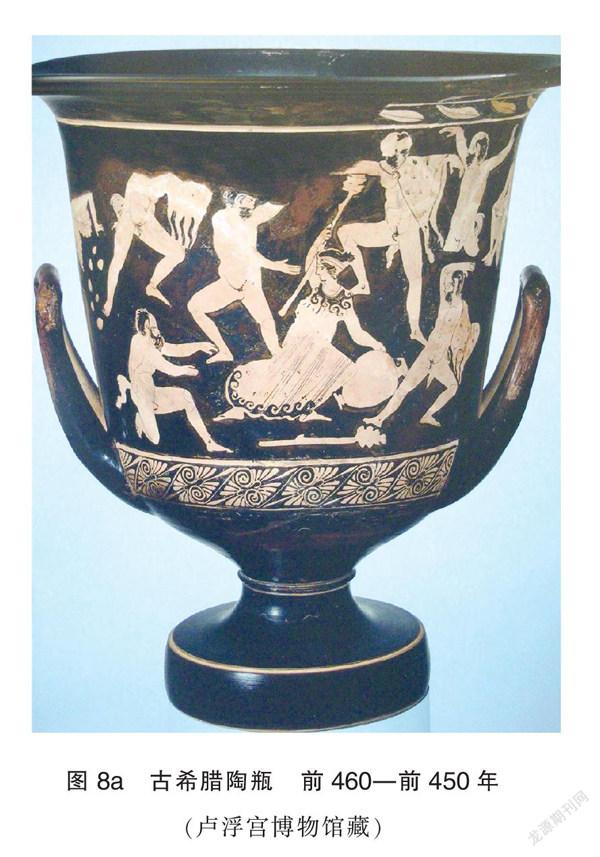

1. 古希腊的陶瓶装饰纹样

在古希腊,棕榈纹大量地出现在建筑构件和陶瓶等工艺品的装饰上,以浮雕或绘画的形式出现。在古希腊公元前5—前4世纪左右的陶瓶彩绘主题通常表现古希腊神话故事中的人物,但在陶瓶的两耳下部和周围则装饰棕榈叶纹样。通常的构成是对称分布,如一个展开的扇形,并且由涡卷纹或曲线来构成骨架。曲线的两侧都有回卷,形成对称的棕榈纹。依照曲线所构建出来的结构适时地填充其间。以单独区域表现的棕榈纹,往往会通过枝叶的组合变化,形成丰富的对称结构,这在陶瓶装饰中是十分普遍的(图3)。而这样丰富的纹样也令人想起敦煌壁画中西魏至北周时期人字披图案中十分普遍的忍冬莲花组合纹饰(图4)。当然此时的敦煌壁画也受到了中国南方的装饰风格影响(详见后文)。

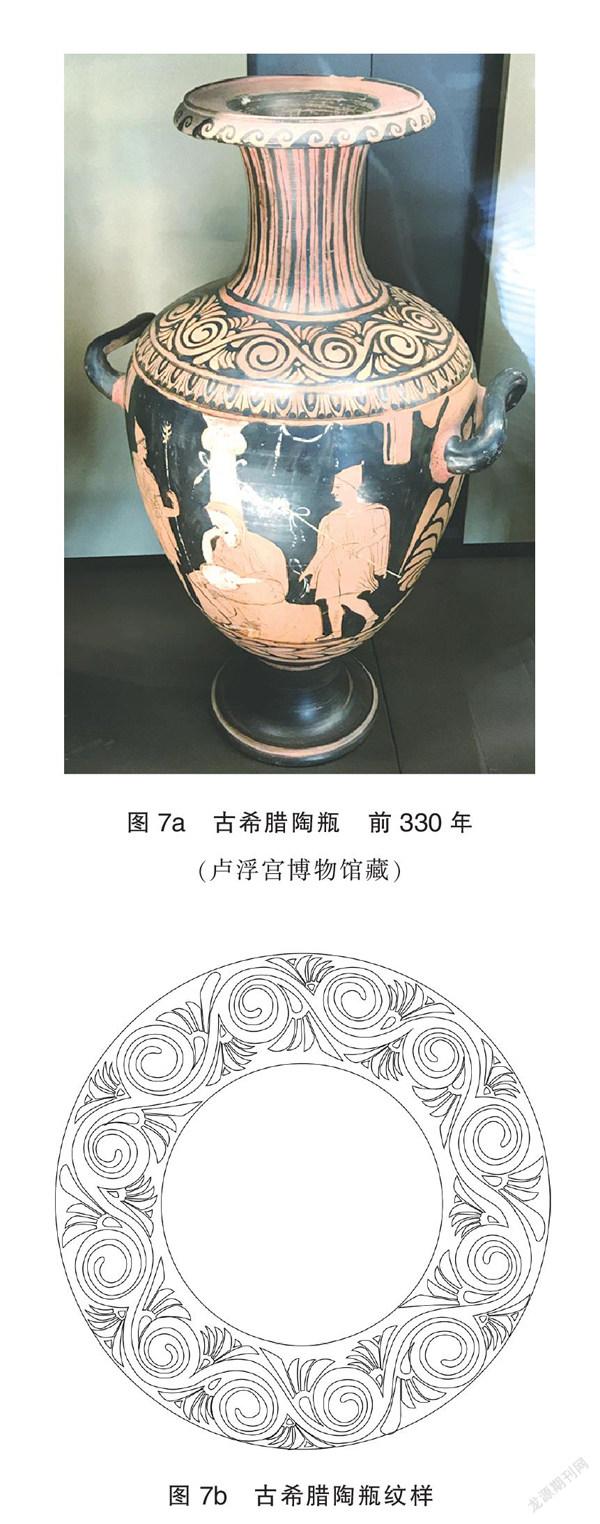

棕榈纹组成的连续纹样,通常在陶瓶的口部、颈部,环绕一圈形成装饰。这类陶瓶甚多,出现较多的形式是按并列的方式二方连续排列,或把单体的棕榈叶垂直并列向左右连续(图5a、图5b),或把单体的两个棕榈叶上下倒置成组然后向左右连续(图6a、图6b)。这样有规律的排列,显得十分精致、严谨。也有波状连续的形式,具有活泼、流畅的特点(图7a、图7b)。有的还把棕榈纹组合在漩涡纹中,更体现流动的特点。还有一类出现较多的棕榈纹是以正反两支组成一个棱格形的单元,然后二方连续(图8a、图8b)。这一形式把富于流动性的弧线改变成方棱形,改活动的形态为规整。但与波浪形的连续组合具有异曲同工之妙。总的来说,希腊彩陶瓶的棕榈纹样变化丰富而且富有流动感。虽然大多数陶瓶在双耳的下部用对称的方式表现棕榈纹,但也有的从上而下以波浪形表现棕榈,显得充满活力。

除了联系纹样之外,在古希腊涡卷纹、对称的棕榈纹等多个装饰纹样类别上可以见到与敦煌石窟相关联的因素,莫高窟第254窟人字披上的忍冬纹(图9)就呈现出与古希腊陶瓶涡卷一致的造型结构(图10)。涡卷是非常抽象但又不可或缺的一种几何图形,在古希腊的种种装饰作品中,承担着骨架构建的任务。涡卷这样的造型在东西方的原始装饰中都有出现。在中国新石器时期,很多器皿上都出现了涡卷或类似涡卷的纹样,这种普遍的造型对于表现水、云,甚至只是构成抽象几何形式都有着重要的意义,在原始装饰中承载着一定的对于生活、生命的理解与表现。

在出自土耳其的一个石棺上,我们看到具有浓厚古希腊风格的装饰纹样,这个完整的石棺四面都浮雕出不同的人物形象,而在边缘均有植物纹的装饰纹样中,一边是波形卷草纹,另一边则是有桃形骨架的棕榈纹装饰(图11),而这种桃形骨架的连续装饰纹,在莫高窟第254、288、431窟等可见十分相似的桃形忍冬纹图案,有异曲同工之妙。

2. 中亚地区的装饰纹样

中亚地区作为佛教东传的重要一站,连接了古代希腊、西亚和中国内地,相对于古希腊和两河流域,犍陀罗对于敦煌的影响更为直接。由于犍陀罗佛教艺术的遗存主要是雕刻,其中的装饰图案相对较少,仅在一些佛说法相、佛传故事等雕刻主题的边缘部分,有少量的装饰纹样。目前我们所能看到的犍陀罗雕刻,时间较早的为1—2世纪,晚的为4—5世纪,较多地集中在2—4世纪。一部分出土文物上的装饰纹样向世人展示了它对于古希腊装饰纹样的完好保留。在犍陀罗早期佛教雕刻中,装饰纹样仍然保持着古希腊茛苕纹、棕榈纹等装饰的特点(表1之1)。同时,也有一些装饰纹样可能与印度的传统有关,如四瓣或五瓣花的排列(表1 之2),类似菩提树叶组合的形式等(表1之3)。

一件犍陀罗佛传雕刻(图12),中央有三个人物,其中有一人抱着一个婴儿。表现的是摩耶夫人生下太子,抱着太子回宫,与国王相见的场面。两边则各有一人拉起一块很大的纺织物,把中央的三个人物的下半身遮住。纺织物中布满了图案,最外侧的叶子是葡萄叶,叶子的旁边还有一些小圆球形,表现的是葡萄。在大英博物馆藏的另一件出自斯瓦特的佛传雕刻中,表现的均分舍利的场面,八个舍利盒放在一张桌子上,桌上也同样有一块很大的纺织物,其中也雕刻了不同的装饰图案,包括团花纹、忍冬纹、联珠紋和几何纹样。可知这类装饰纹样最初还是用在纺织品上的。

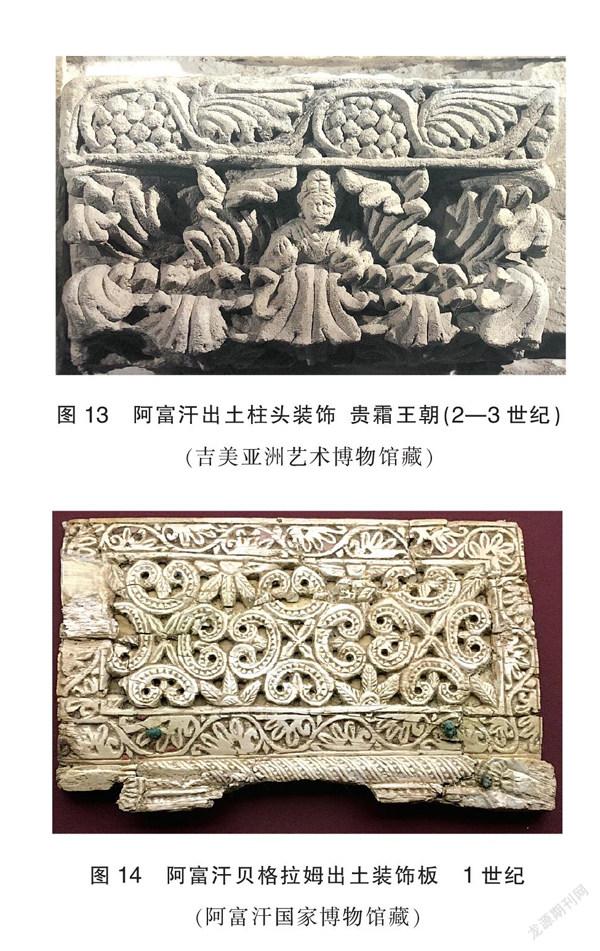

犍陀罗雕刻中出现了不同形式的葡萄纹样,这是非常值得重视的倾向。葡萄原产于西亚,以西亚、中亚为中心向世界传播,至少在汉朝的时候,葡萄已传入了中国。至今,中国西部的新疆及敦煌一带都盛产葡萄。以葡萄果实和叶为主题的装饰图案,也较早在西亚和中亚出现了。而犍陀罗地区,由于在佛教文化传播中的重要意义,是影响了中国佛教艺术的一个关键地方。表1-4A表现的葡萄纹装饰,在波状枝干形成的环形图案中,有一个可爱的小天使提着一串葡萄,令人想起古希腊的小天使形象。根据他手里的葡萄,可以判定旁边的叶子应是葡萄叶。此外,我们还可以找到较多的葡萄纹样,有的是在葡萄叶旁边画出成串的果实(表1-4E),有的则以少量的小圆球形表现(表1-4B、1-4C),有的也没有画葡萄果实(表1-4D),但这样分叉为三至五残裂,叶子上又有较多的尖角的形象,看作是葡萄叶纹,大致没有问题。一件阿富汗出土的柱头装饰中着重表现一串一串的葡萄果实,叶子则表现得相对抽象(图13)。在阿富汗贝格拉姆出土的牙雕装饰纹中(图14)[2],边缘部位的叶纹,几乎就是后来在中国广泛流行的忍冬纹了。由以上这些葡萄纹样,可以看到葡萄叶由具象到抽象的关联性。一方面对叶瓣分叉的逐渐定型化,另一方面对叶片边缘的逐步简化,其结果就是形成了较为定型的四裂或五裂的忍冬纹样。

葡萄纹的演变,不能忽视古希腊装饰纹样的影响。古希腊的棕榈纹往往叶片较长而密集,茛苕纹则较有厚度,立体感强,而在中亚地区逐渐把两者进行了融合。在这个融合过程中,葡萄纹的演变可能起到一个重要的作用。在逐步向平面装饰性发展中,类似于中国魏晋南北朝时期流行的忍冬纹样便逐步形成了。

佛教由印度传入中亚地区,其中深受古希腊文化的影响,古希腊的雕塑造型对佛陀的形象有决定性的影响。而与此相关的装饰纹样也自然而然地会将古希腊流行的装饰元素一并带入佛教艺术。另外,在西亚、中亚本来就有许多已经成熟的植物卷草纹(如葡萄纹),此时也进入了佛教雕刻中,成为佛教艺术表现的一部分。

3. 中国新疆石窟的装饰纹样

中国最西端的新疆是较早接受西方影响的地区,新疆现存的石窟主要分两个区域:新疆西部的龟兹地区(包括克孜尔石窟、库木吐喇石窟、森木塞姆石窟等)、新疆东部的吐鲁番地区(包括吐峪沟石窟、奇康湖石窟、柏孜克里克石窟等)。在新疆石窟的壁画上就可以见到多种艺术风格并存的装饰样式。早期的装饰纹样较多地来自犍陀罗的影响,其中也包含了诸多源自西亚甚至古希腊的造型特点,晚期也有来自中国内地的风格。

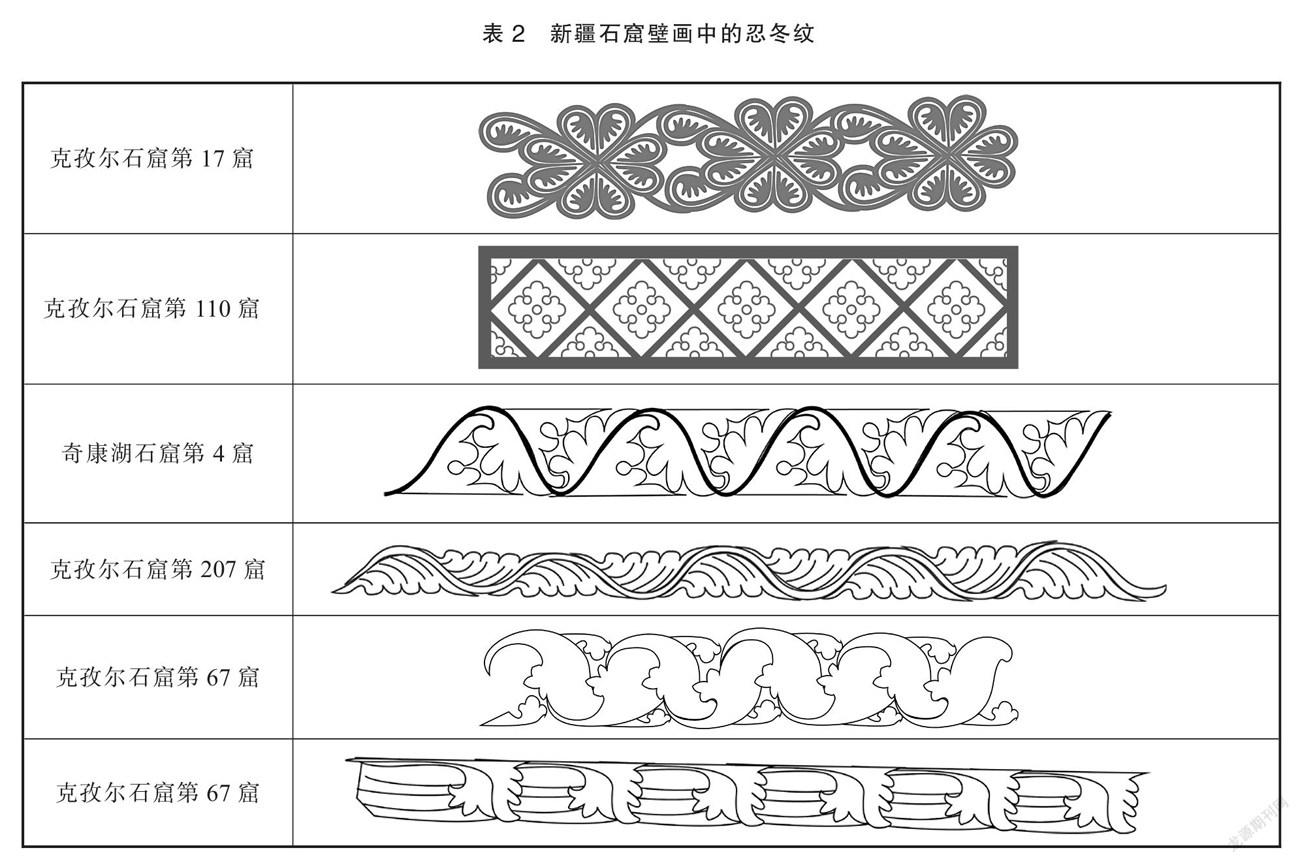

总观新疆石窟早期植物装饰纹样,与忍冬纹有关联的,大致分为两种形式——团形构架和线形构架。

团形忍冬纹,大体上是以忍冬纹叶片经过不同角度的组合集成团形单元纹样,而后,在新疆石窟中多以二方连续格局排列成长装饰区域(表2)。以克孜尔石窟第17窟为例,其年代大体确定为公元5世纪末期,相当于莫高窟北朝第二期洞窟的年代,也就是莫高窟的北魏中期。其主室前壁顶端装饰纹样中,有忍冬纹的组合。忍冬纹叶片对叶为一组,并且组成十字结构的团花样,总体呈线形的二方连续循环。在循环之间又有单叶忍冬纹作为中间环节将两个纹样循环联系起来。忍冬纹叶片分布组合的规则性令人印象深刻,这与西亚和中亚地区的纹样规整趋势十分相像。克孜尔石窟第110窟的忍冬纹中,可以见到团形的尝试——忍冬纹叶片对叶出现,成为一个花瓣,并且以十字结构来组成小花朵,组成二方连续的纹样,虽然有菱格纹的边框规定其装饰区域,这种结构在克孜尔石窟第17、161、135窟中也可以见到。

线性结构忍冬纹,基本上使用波状忍冬纹的骨架造型,细节有差异,其中有一部分波状忍冬纹与莫高窟北魏的同类纹样十分相似。例如吐峪沟石窟第12、38、41窟,奇康湖石窟第4窟;另外还有一类纹样造型与犍陀罗甚至古希腊的茛苕纹比较相似,这类相比于典型意义上的三裂或四裂忍冬纹,它的叶片多裂且更为宽大饱满,这在克孜尔石窟第207、212、219窟、库木吐喇石窟第21窟、森木赛姆石窟第41窟中都可以见到更接近茛苕的叶片造型特征。例如,克孜尔石窟第77、207窟等壁画中,饱满的忍冬纹边饰与古希腊的茛苕叶造型相似。克孜尔石窟第67窟出现了较多的忍冬装饰纹样,其中的对叶波状忍冬纹,反映了线性结构的不同表现。

二 本土传统及中原新样式

1. 先秦至汉代的传统纹样

目前出土的从先秦至汉代的文物中,例如原始时代的彩陶、商周的青铜器、汉代的画像石和画像砖及纺织物等多种艺术品中都有大量的装饰纹样,展现了中国本土在佛教艺术传来之前的装饰风格。

近年来的考古发现,不断刷新了我们对古代东西方文化交流的认识。如甘肃马家塬遗址西周至战国时期其时葬的出土物中,发现了十分接近后来的忍冬纹的装饰纹样[3]。马家塬出土的古代车轴和车辕的装饰片,经专家的整理复原,使我们可以得知这些金属装饰片在车上的位置(图15a、图15b)。如车毂内侧部分饰有三角形银箔,对应交错分布,三角形内纹样与后来的忍冬纹样极为相似。以植物叶片为中心,两侧曲线向上弯曲翻卷形成如桃形的卷曲装饰,这样的意趣与古希腊彩绘瓶上的图案如出一辙。马家塬墓葬所在的张家川一带西周时期为秦地,当时秦国还被称为西戎,游牧民族占有较大比重,接受西方影响的可能性比较大。然而这样富有外来特色的装饰图案并没有持续地发展下来,两汉时期装饰纹样的主流是云气纹。

汉代漆器上的纹样以云气纹为中心,基本手法是使用线来进行造型的,纹样整体的风格给人以流动的视觉暗示。在这种云气纹影响下的两汉玉器装饰,以及画像石、画像砖的装饰纹样中,可以看到与忍冬叶片非常相似的造型。

从两汉至魏晋时期,河西及敦煌文化基本上是沿着中原汉代以来的道路发展的。这从东晋时期酒泉丁家闸五号墓壁画中可见一斑(图16)。墓室主室结构为覆斗顶形,顶四披分别画出东王公、西王母,以及天马、天鹿等神兽,这些墓室壁画主题正是汉代以来中国各地墓葬中十分流行的内容。而且在表现天空的景象时,以大量的云气纹布满空间。画面所展现出来的线条的控制力和全局的空间关系与汉代艺术(如纺织物、漆器等装饰)如出一辙。而颇有意趣的是,莫高窟第249窟的窟顶同样出现了与酒泉丁家闸五号墓同样的主题:东王公与西王母。与墓室壁画一致的还有大量的云气纹及山水表现出来。同一时期莫高窟第285窟也在窟顶画出了中国传统神仙传说的伏羲、女娲形象,其背景也画出大量的云气纹与忍冬纹交织在一起。表明这样的绘画风格源自汉晋以来的中国传统审美。

2. 云冈石窟的忍冬纹

云冈石窟是北魏时期的皇家石窟,由于造像材质的关联性,它更容易直接接受犍陀罗雕刻的诸多影响,这也形成了云冈石窟融汇东西方风格的特点:来自犍陀罗的西域飞天健壮有力,与穿着褒衣博带的中原式飞天共同飞舞在一个壁面上;富有犍陀罗风格特征的故事画人物场面与中国式建筑同处于一个画面中。装饰纹样也更多地接纳了来自犍陀罗的样式。云冈石窟中出现的装饰纹样以忍冬纹为主,而且很大程度上体现出与犍陀罗样式的传承关系。

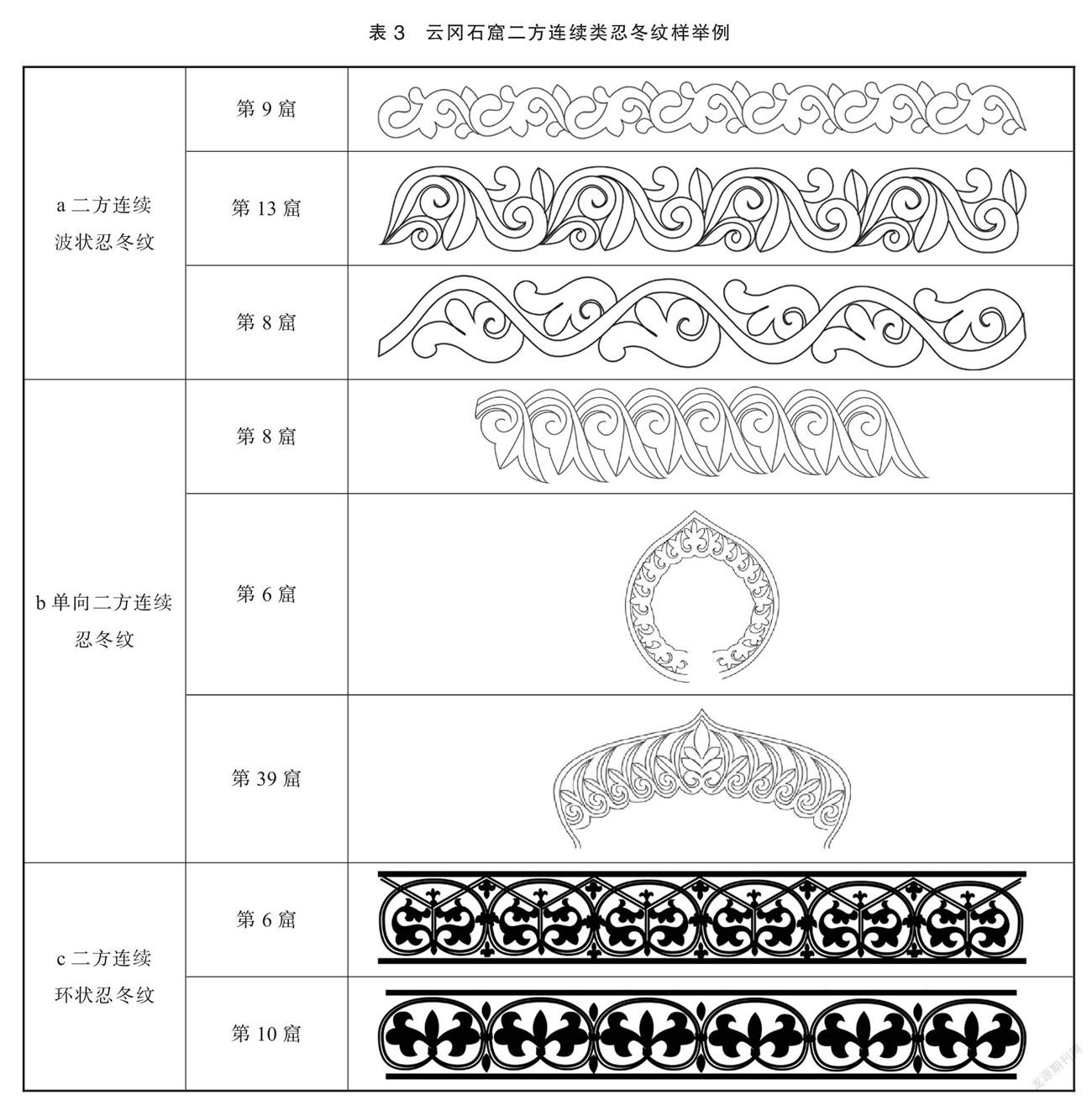

以下按照纹样的构成特征,将云冈石窟出现的一些主要的忍冬纹样进行分析:

(1)独立忍冬纹样

独立忍冬纹样在云冈石窟中出现的并不算多,但因其所在位置往往较为引人注目。如浮雕佛塔顶端的对叶忍冬纹、与火焰纹一起出现的三角区域的对叶忍冬纹、装饰于柱下端的对卷忍冬纹、独立的莲花忍冬组合、团状忍冬边饰中的忍冬团花单元。其中,云冈石窟第6窟可见浮雕佛塔顶端装饰有对叶四裂忍冬纹,往往在浮雕佛塔的顶端覆钵塔顶的两侧各有一叶忍冬纹对称表现,也有的佛塔浮雕没有表现覆钵及塔刹,却有两叶忍冬纹对称表现。在第8窟的浮雕塔顶则表现中央有化生,两侧对称表现忍冬纹叶片,仿佛化生从忍冬叶中长出(图17)。同样的装饰在第11窟中心塔柱的装饰上也可见到,其寓意与莲花化生类似。装饰于第9窟的忍冬柱饰刚好出现于方柱的一角,忍冬叶片相对而生,这几处忍冬纹叶片和构成极易使人联想起古希腊建筑的棕榈纹装饰(图18)。其线条的流转和叶片对立柱的覆盖都是平面化的,没有更多的叶片脱离装饰基础而翻卷,这样的形式语言是云冈石窟对于中亚等地艺术形式改造的结果,使其更加本土化。

(2)二方连续组合忍冬纹样

二方连续类忍冬纹样是云冈石窟忍冬纹最主要的构成形式(表3),在忍冬纹中占比最大。由于其装饰的区域多为长条形,因而基本上作为边饰呈现,补充于主体造像周边。

a)二方连续波狀忍冬纹

云冈石窟壁面浮雕中有很多波状骨架二方连续类忍冬纹样,这类纹样与犍陀罗等地出现的同类纹样几乎没有差别,从题材到造型都完好地保留了西方特征。以波状曲线来构成骨架,骨架或缓和或转折急速,忍冬纹叶片分布于两侧,或横向或纵向。这里需要说明的是,波状骨架大体分为两种,一类是单独的曲线构成骨架,一类是由忍冬纹叶片首尾相接组成图案。例如,云冈石窟第9窟后室南壁,第10窟后室东壁、南壁,第13窟南壁第二层等位置都出现最基本的波状单叶忍冬纹;云冈石窟第8窟主室南壁和东壁的长条装饰区域中,三裂的忍冬纹叶片交错分布于波状骨架两侧。

b)单向二方连续忍冬纹

云冈石窟第5、6、8、9等窟中均出现有同向连续分布的忍冬纹,云冈石窟中出现的此类纹样除了如第6窟东壁上层南侧菩萨头光、西壁上层南侧菩萨头光外,可以是以直线条排布装饰于不同区域交界处,例如第8窟主室南壁第二层西龛边、第39窟门楣浮雕等。此类纹样基本会认为是脱胎于规整的火焰纹——当火焰纹愈加规律,单元造型愈加相似之时,更注重纯粹装饰性的思路引导着这种纹样与忍冬纹结合,成为现在所见到的连续忍冬纹样。

c)二方连续环状忍冬纹

环状忍冬纹在云冈石窟大量出现,基本上是由环形曲线以二方连续的样式构成骨架,圆环可以是闭合的圆形,也可以是两条波状曲线相对构成类环形。环状内部忍冬纹可以是对叶或三叶等不同形式。这类纹样在云冈石窟中出现的案例很多,例如第6窟东壁中层南侧、南壁下部,第9窟前室北壁第3层,第10窟前室东壁第2层、北壁第3层等位置均出现了环状连续忍冬纹。这类纹样更多地保留了犍陀罗装饰风格,其规矩的环状结构、圆环之间的纽结、忍冬纹在圆环内的分布等,都较好地保留了中亚风格。其中第6窟的环状忍冬纹又与六边形骨架相套叠,这是在北魏时期非常流行的做法,有的学者称之为龟背忍冬纹[4-5]。在装饰纹样的流传过程中,不同的文化土壤对于外来艺术样式的选择作用与本土的历史文化传统息息相关。有些样式在云冈石窟大量出现并于北魏流行,但当这类样式自都城传播到敦煌的时候,却并没有被全盘接受,这里的选择性与平城不同,因而呈现出来的结果有较大差异,反映了敦煌以汉文化主导的地域文化与鲜卑人主导的平城文化主体的审美倾向存在着差异。

因北魏孝文帝改革迁都洛阳而建造了龙门石窟及其后的巩县石窟,在北魏改革的形势下,大量吸取汉民族文化,尤其从南方吸取了很多艺术风格。因此,尽管作为佛教艺术,龙门石窟与巩县石窟群在继承平城样式的基础上,又出现了很多新的特点。但是,龙门石窟和巩县石窟中的装饰纹样有相当一部分常规的连续忍冬纹与云冈石窟如出一辙,如古阳洞北壁佛龛边缘的环形忍冬纹,正是云冈石窟典型的环状骨架忍冬纹;魏字洞佛龛的龛楣忍冬纹装饰,与云冈石窟第6窟等处出现的佛光中的忍冬纹一致。还有一些忍冬纹则是在南朝艺术的影响下出现的新样式,这些样式本文归入南朝艺术中来分析。

3. 南朝的忍冬纹

虽然南方也同样接受来自中亚和印度的佛教艺术,但由于传统文化基础的深厚,且魏晋六朝汉族文化在南方与吴越及楚文化进行了深度融合,以长江流域周边为基础,佛教艺术显示出汉魏传统与南方文化融合的审美意识,体现出柔和流畅唯美的气息。同为忍冬纹样,在南方就往往表现得舒展自由,而较少刻意雕琢的痕迹。由于六朝时代南方石窟或寺院大多不存在了,现在所见的佛教艺术作品多是零星的残片。从部分墓葬出土文物,也可看到忍冬纹样。

南朝画像砖画面中人物服饰多为宽袍大袖、衣褶用线细密流畅,飞举的天人迎风的服饰向后飘舞,是褒衣博带的典范,树木造型自然而富有变化。即使只有线造型,并无色彩,但是丝毫不妨碍其散发的丰厚的艺术感染力,此时更容易使观者单纯感受线造型的纯粹变化,利用疏密和婉转的韵律变化来构成造型——飘带的穿插关系与树木的细密的线构成柳叶的造型都与秦汉时期流传下来的对线的重视有相当大的关系。

南朝特色的忍冬纹样,基本上可称为莲花忍冬纹。以莲花为中心,忍冬叶片自由地分布在侧,又使叶片飘向不同方向,曲线十分舒展优美,表现出飞舞之态。叶片无固定的数目,也没有严谨的造型框架,如十字结构、米字结构等,而是只将构成元素自然地组合,任由曲线婉转(图19)。忍冬与莲花一同展现出对团形花朵的造型尝试,即使总体意欲呈现团形,但并不聚合,只是以必要的构成元素绘制独立的组合纹样。而忍冬也在与莲花一起尝试除了团形之外的造型组合,如常州博物馆藏南朝画像砖忍冬莲花纹,大体呈左右对称,叶片造型疏朗纤细(图20)。邓州出土的南朝画像砖中一些边饰,表现二方连续的忍冬纹依旧保持着与云冈石窟或犍陀罗一脉相承的造型特点——波状曲线,但比起前二者,忍冬叶片更为自由、柔和、舒展。由忍冬叶片组合而成的天人化生图枝叶纤细而灵动,这是在南朝绘画造型传统基础上诞生的艺术样貌,造型上体现出南方灵动的特点(图21)。

这些以线造型为主,尤其是叶片屈曲形成流畅舒展的特色,非常典型地体现出了南朝的装饰风格。正是这样的南方风格在北魏晚期大规模传入北方,龙门石窟、巩县石窟产生了决定性的影响。从龙门石窟、巩县石窟的浮雕忍冬纹样中即可看到其踪迹。而在莫高窟,则是到了西魏、北周时期,在飞天衣带、忍冬花朵造型上体现出这种南方的新风格。展示了中原文化的强大影响力。

小 结

忍冬纹样在进入敦煌之后,随着时间的推移,自身进行了多方面的演化尝试,忍冬纹样本身的造型是以线见长的,曲线的婉转变化组合是它的识别特征,在进行不同区域的装饰时,古代画家们尝试进行不同的构成组合方式——单独纹样、连续纹样等,但是基本都是以基础忍冬叶片为单位进行组合,而莲花忍冬纹和忍冬团花纹是利用忍冬的基本三裂或四裂的造型,并将其深化,将多个忍冬叶片组合在花心周围,重新组成单独纹样,可以独立出现,也可以循环方式出现。在敦煌北朝第三期洞窟(西魏时期),由于受到中原艺术风格(以龙门石窟、巩县石窟为代表)的影响,呈现出与南方艺术相似的忍冬纹样。整体纹样构成的视觉倾向由延展性极强的线造型变为点状的团形。这类纹样在莫高窟一直延续到隋代洞窟,唐代以后慢慢消失。

从古希腊到犍陀罗及至敦煌,植物纹样的装饰不断进行演变,中亚地区流行的葡萄纹,在古希腊的棕榈纹和莨苕纹的影响下演变,而逐步定形成了固定的一些模式,并向东传播到了中国新疆地区和敦煌,成为了早期忍冬纹的源頭。敦煌的艺术家对外来的忍冬纹也进行了多种的造型变化,并且在不断演变中进行多角度的发展。

北魏前期,以首都平城为中心,对于多种外来文化的接纳能力很强,外来的因素较多地体现在石窟雕刻中。规整的二方连续的忍冬纹在云冈石窟有较多的表现。北魏后期,迁都洛阳以后,开始大量接受南方文化。以龙门石窟、巩县石窟为代表的雕刻体现出新的时代特点:即与南方汉文化传统相结合的佛教装饰纹样。这些新的时代风格从西魏开始大量传入敦煌。无论题材还是造型——在敦煌西魏洞窟的壁面装饰中都能见到浓郁的南朝特色,北周时期这一特点进一步延续。

在讨论北朝忍冬纹时,我们也不忽视另一个因素,即先秦至两汉的传统。自汉代以来的以“线”为主体的审美风格一直影响着中国传统造型,在莫高窟北朝的装饰格局体现出来:就是更多的长线形装饰结构——二方连续为主,并没有过多的局部閉合空间表现,这与汉代的装饰风格一脉相承。尽管佛教属于外来文化,传入中国之时也带来了种种外来的装饰纹样,但是外来艺术的本土化过程中所进行的选择仍然是有明确倾向的,也就是本土文化的审美倾向决定了外来文化的落地植根品类和发展方向。具体到纹样的表现,从先秦至两汉,相当长的时期里,云气纹被广泛运用在丝织品和各类器物装饰上,飘浮、流动又无处不在、浑然一体的云气纹,也构成了汉代以来传统装饰的基调。这一装饰特点在魏晋南北朝时期依然流行。因此,当佛教艺术中以植物纹样忍冬为主流的装饰纹样流行于中国之时,汉代纹样的风格特点也不可避免地改造着外来的纹样。因此,我们在莫高窟北朝装饰纹样中即可找到非常接近云气纹的例证,尤其是北魏时期的线性植物纹样。表明了敦煌、云冈等处石窟中虽然都接受了从印度和犍陀罗传来的艺术样式,但对外来的样式总是有所选择的,并非完全照搬,其选择的依据也正是因为其中有一些与传统纹样风格相关联或是一致的,因为从中可以折射出自身传统的某些特点,使观者自然有一种亲切感。

总之,佛教艺术从印度经中亚传入中国,忍冬纹就伴随着佛教艺术进入了中国。而在多种类型的忍冬纹中,往往是那些与中国传统纹样接近的样式出现得更多,流行得更久。而当北魏晚期内地新风格大举向西传入敦煌时,汉晋以来传统的云气纹等纹样甚至会直接描绘在敦煌石窟之中。由此可见,装饰艺术的发展演变绝不仅仅是形式的问题,其中还蕴含着深厚的文化内涵和审美意识。

参考文献:

[1]张春佳,赵声良. 莫高窟北朝忍冬纹样的艺术特征[J]. 敦煌研究,2021(6):19-35.

[2]敦煌研究院. 丝路秘宝:阿富汗国家博物馆珍品[M]. 北京:文化艺术出版社,2017.

[3]赵昊成,马玉华. 战国戎人造车[M]. 北京:文物出版社,2020.

[4]关友惠. 敦煌莫高窟早期图案纹饰[J]. 敦煌学辑刊,1980(1):101-107.

[5]关友惠. 敦煌石窟全集·图案画卷·上[M]. 香港:商务印书馆,2003.

收稿日期:2021-04-06

作者简介:赵声良(1964- ),男,云南省昭通市人,敦煌研究院研究馆员、党委书记、学术委员会主任委员,主要从事敦煌艺术研究。

张春佳(1981- ),女,黑龙江省肇州县人,敦煌研究院在站博士后,北京服装学院副教授,主要从事装饰艺术研究及服装艺术设计。