大数据环境下网络意识形态风险建模与治理策略研究

杨露露,张立红,吴春颖

中国人民警察大学 a.研究生院; b.智慧警务学院,河北 廊坊 065000

根据《第47次中国互联网络发展状况统计报告》,截至2020年12月,我国网民规模已达9.89亿,互联网普及率达70.4%[1],网络安全已经纳入总体国家安全观语境中。网络给人们带来了生产和生活方式的变革,也成为信息汇集的必要手段,成为思想冲击的重要媒介。在此背景下,准确识别大数据环境下影响网络意识形态安全的风险因素,构建科学的风险因素模型,找出高风险因素,从而提出更具针对性和有效性的风险治理策略,有助于为网络意识形态安全领域的风险预警和快速响应提供学术上的建议。

1 现状分析

在CNKI数据库中,将主题词设定为“网络and意识形态and安全”[2],时间设定为2000年1月1日至2020年12月1日,剔除报纸、会议通知等无效文献,共检索到1 970篇文献。总体来看,针对大数据环境下网络意识形态安全领域,目前已有研究以定性研究为主,主要包括以下4个主题:(1)新媒体时代的意识形态安全问题。进入新媒体时代,意识形态信息由传统的政府单一主体传播,转变为多元主体、多种方式新媒体传播,给意识形态安全带来风险。(2)高校意识形态安全教育问题。高校是意识形态思想塑造的阵地,保证意识形态安全,应在高校先行进行意识形态安全教育。(3)大学生群体的网络意识形态安全问题。当前我国网民结构中,大学生群体占据重要地位,网络环境下,以在校大学生为主的群体多遭遇意识形态安全风险。(4)网络文化治理问题。营造风清气正的网络空间,可以巩固网络意识形态安全。

综上可见,前人对于网络意识形态安全的研究大多停留在定性视角上,以对网络意识形态风险因素的描述和提出网络空间治理对策为主,对网络意识形态风险要素的定量研究尚不多见。因此,笔者基于定性研究与定量研究相结合的方法,通过构建相应的风险识别和量化模型,列出大数据环境下网络意识形态各风险要素,并进行综合排序,找到高风险因素,据此提出网络意识形态风险治理策略,最终实现对网络意识形态风险防控机制的创新与完善。

2 大数据环境下网络意识形态风险特征

一般来说,意识形态是指特定阶级或社会集团对特定社会经济基础和政治制度反映后所形成的思想体系,它有着建构人们精神家园、引领社会发展方向和指导现实社会建设等多项功能[3]。习近平总书记指出:能否做好意识形态工作,事关党的前途命运,事关国家长治久安,事关民族凝聚力和向心力[4]。随着国内外形势的深刻变化以及互联网络发展进入大数据时代,我国的意识形态安全问题已延伸至网络空间。

2.1 网络意识形态主体的泛在性

网络意识形态主体的泛在性[5],是指任何能够通过互联网进行信息互动的个体都是网络意识形态的主体。大数据技术以互联网为依托,通过利用大量数据从而高速度、低成本地实现问题的解决。随着大数据技术的飞速进步,为节约成本、扩大效益,人类社会的活动空间不断向网络空间延伸,形成了现实社会与网络社会的融合发展[6]。与此同时,意识形态发展也由原先的现实社会场域迁移到了网络空间场域,但无论是在现实社会空间还是网络空间,意识形态所能影响的主体本质上都是现实的人,是普遍存在的。由于网络意识形态主体存在泛在性,导致意识形态主体的社会认知和行为等具有不可预测性,更加剧了网络环境下意识形态的风险。

2.2 网络意识形态信息的聚合性

大数据以新的理念和技术对各类舆情和民意进行广泛记录,在大数据的引领下,实现对信息的“数据化”处理。在大数据环境中,一切信息皆可量化。各类大数据应用实现了对现实社会以及网络社会中各类信息的“量化”收集,这些纷繁杂芜的信息对意识形态安全的影响力与日俱增。以推荐算法为例,随着各类推荐算法等技术手段的出现,信息的“智能传播”成为现实,人们一旦点击了某一意识形态信息,与之相关或类似的大量信息也会随之被算法推荐过来。大数据的量化特性,造成了大数据环境下意识形态信息的聚合。由于意识形态信息的量化聚合特性,当意识形态主体接触到负面的意识形态信息时,大数据环境不仅不会制止意识形态主体对该错误信息的浏览,还会利用算法技术向其推荐更多相关信息,使网络环境下意识形态风险的发生更加难以避免。

2.3 网络意识形态环境的复杂性

随着大数据越来越深入地影响现实社会,越来越多的人们涌入网络社会,网民结构正在逐步与现实社会中的公民结构走向一致,意识形态在现实社会中遭遇的风险也随之迁移到网络社会中。究其原因,不仅表现在我国国内改革即将进入攻坚期和深水期,社会矛盾不断涌现,社会任务更加艰巨,更表现在国际上一些西化思想、极端思想等利用互联网侵袭我国意识形态领域,在技术赋能的网络空间里,试图进行思想渗透。较之传统意识形态领域,大数据环境下意识形态所面临的环境风险或许会更加复杂[7]。

综上所述,网络环境下的意识形态风险与现实生活中的意识形态风险相比,既存在一致性,也存在特殊性。网络意识形态风险是线上线下双重风险的高度融合,从而使网络意识形态被赋予新的内涵。因此,笔者借鉴黄冬霞等的观点[8],将网络意识形态界定为:网络意识形态是指在线上社会与线下社会、网民个体与现实个体高度融合相互渗透的背景下,网民借助大数据技术手段与互联网中介系统进行信息、知识、精神的搜集、交流和共享,并在此项活动中逐渐认知、积累而形成的稳定的思想倾向。

3 大数据环境下网络意识形态风险建模

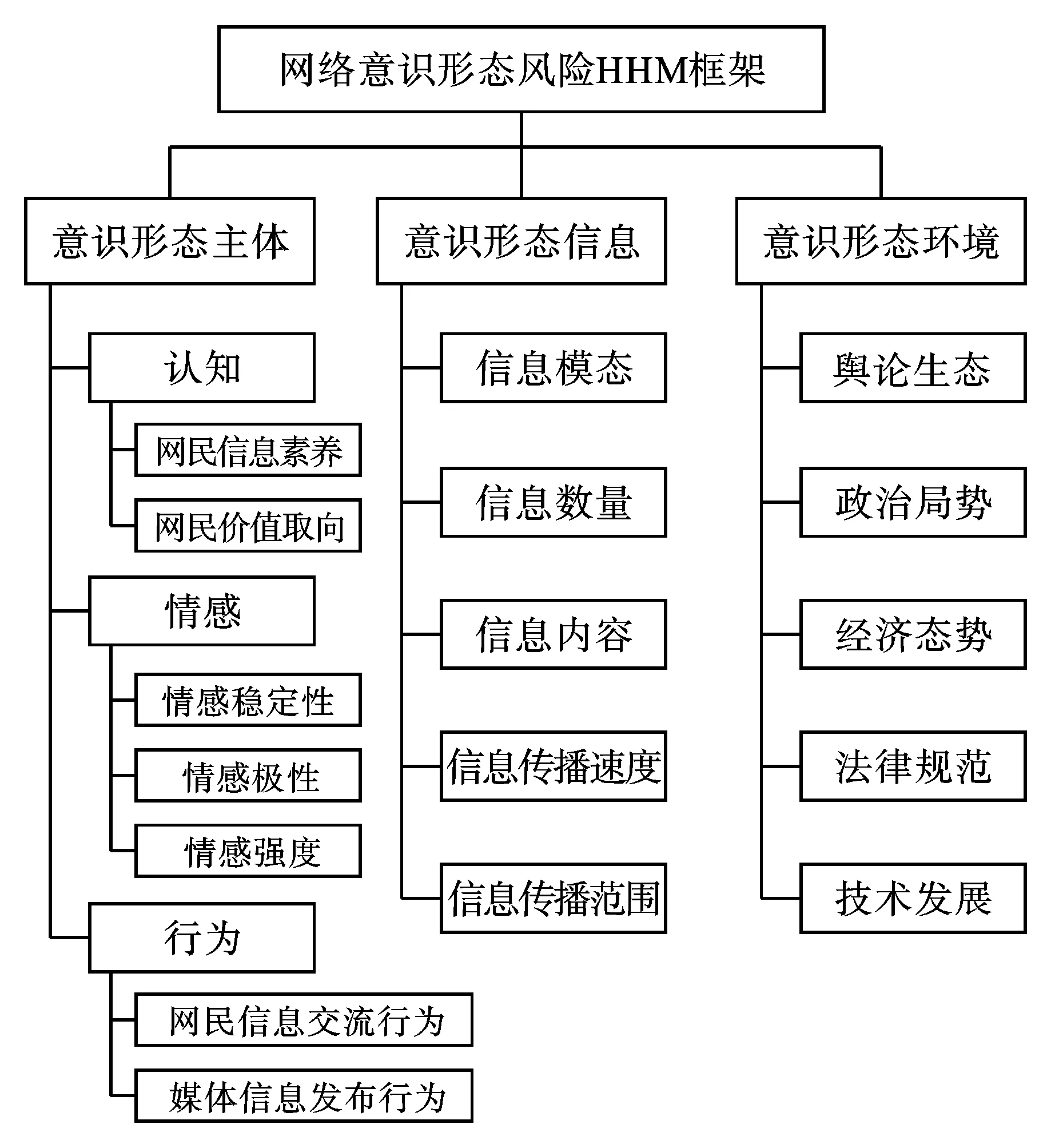

大数据环境下网络意识形态风险呈现出的多重特征,显示出网络意识形态作为一个大规模整体系统的本质特征。由此,笔者采用等级全息建模法(Hierarchical Holographic Modeling,简称HHM)作为风险识别的方法,来研究网络环境下意识形态风险建模。等级全息建模法可用于解释大型复杂项目中的风险来源,是一种全面的思想和方法论,通过对复杂系统多方位、多层次的风险分析,以确定系统的风险来源,从整体角度对系统进行评估和管理,并据此得出科学有效的结论。笔者将大数据环境下网络意识形态面临的风险分别从主体、信息、环境等方面进行解构,据此建立HHM框架,如图1所示。

图1 网络意识形态风险HHM框架

3.1 意识形态主体

意识形态主体带来的风险即主体的认知、情感、行为给网络意识形态带来的风险。认知行为主义认为,认知、情感和行为是互相渗透、互为前提的。认知可以改变人的情感,情感会影响人的认知和行为,行为也会影响人的情感和认知。

认知指个体对任何形式的信息进行思考的过程,包括网民信息素养和网民价值取向。信息素养是在全球信息化进程中人们必须具备的一种基本能力,价值取向是指导人们行动和决策判断的总体信念。随着全球信息化进程的加快,全球互联网用户规模突破47亿,经济社会发展和人们生产生活方式受互联网影响日益加深。在这种情况下,网民信息素养对于网民判断自身需要什么信息,如何获取信息和评价、利用信息具有重要作用,而网民价值取向在网民个体面对和处理各种矛盾、冲突、关系时可以体现出自身的价值立场。

情感包括情感稳定性、情感极性和情感强度。根据《第47次中国互联网络发展状况统计报告》,截至2020年12月,我国网民年龄结构以30~39岁为主,学历结构以初中为主,网民职业以个体户和自由职业者为主。这种结构决定了我国现有网民以中青年网民为主,考虑到他们的年龄、学历和职业,发现其文化水平不高,工作具有不稳定性,因此,容易受到外界刺激,进而形成偏激、冲动的情感倾向,遇事缺乏理性判断。

行为包括网民信息交流行为和媒体信息发布行为。互联网络拓展了个体与个体之间的沟通渠道,也增强了信息传播的强度。通过互联网络,网民将自身拥有的信息在不同网民之间交流传播,扩大了信息传播的范围。此外,区别于传统媒体时代的信息发布行为,新媒体时代的信息发布行为可以收获更多的浏览量,将信息传播到更广范围。

3.2 意识形态信息

大数据环境下有关意识形态信息带来的风险,包含信息模态、信息数量、信息内容、信息传播速度以及信息传播范围。通过对各类意识形态信息的持续接触,网民势必会产生自身对意识形态的独特看法。网民依据信息获得有关意识形态的知识,这些信息呈现出不同模态,有文本信息、视频信息、音频信息等。网民接触到的信息数量和信息内容会塑造其对大数据环境下意识形态的看法,进而影响网民的情感和行为。此外,信息传播速度和信息传播范围也会影响网民对意识形态信息的接收。

3.3 意识形态环境

意识形态环境带来的风险指当前可观测的社会环境中存在的风险,包括舆论生态、政治局势、经济态势、法律规范以及技术发展。网络意识形态所面临的风险不仅发生在网络空间,还分布在社会生活中的方方面面。当前,伴随信息网络化的全球性发展以及大数据时代的来临,各种非主流意识形态在网络上相互传播和融合,给舆论生态的平衡发展带来风险。此外,当前国家的政治局势、经济发展态势也会影响网民在网络上的发言,进而影响网民网络意识形态的形成。法律规范以及技术发展则是意识形态环境风险的限制因素,法律规范限制不良行为和信息的表达及传播,技术发展则是限制信息获取和表达方式。

4 大数据环境下网络意识形态风险量化与评级

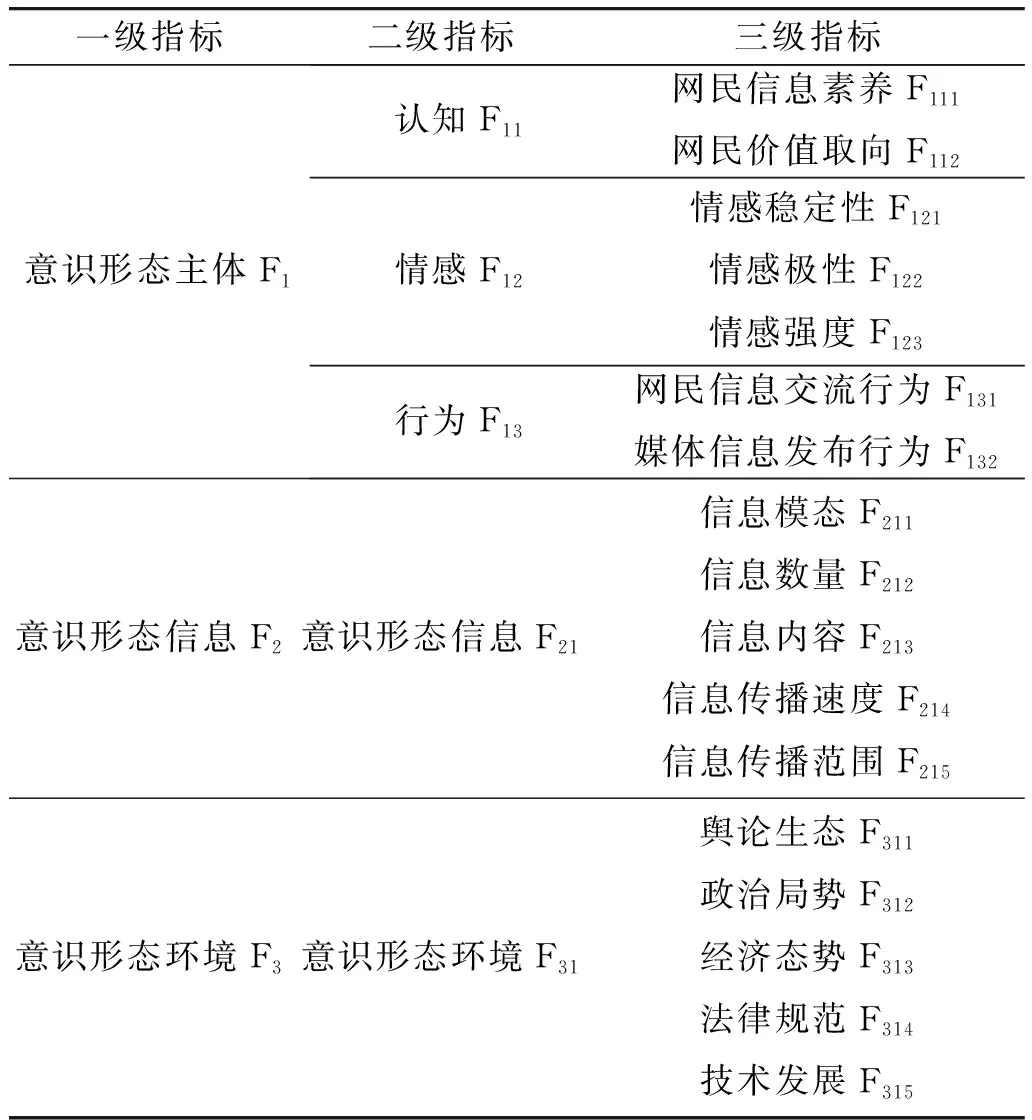

构建网络意识形态风险HHM框架之后,需要对各级风险指标进行量化和评级,以便为治理对策提供决策依据。首先,将网络意识形态风险HHM框架转换为对应的指标体系(见表1);其次,利用层次分析法对各级指标的权重进行计算,为风险评级提供基础;最后,运用ABC分类方法对末级风险指标进行评级。

表1 大数据环境下网络意识形态风险因素表

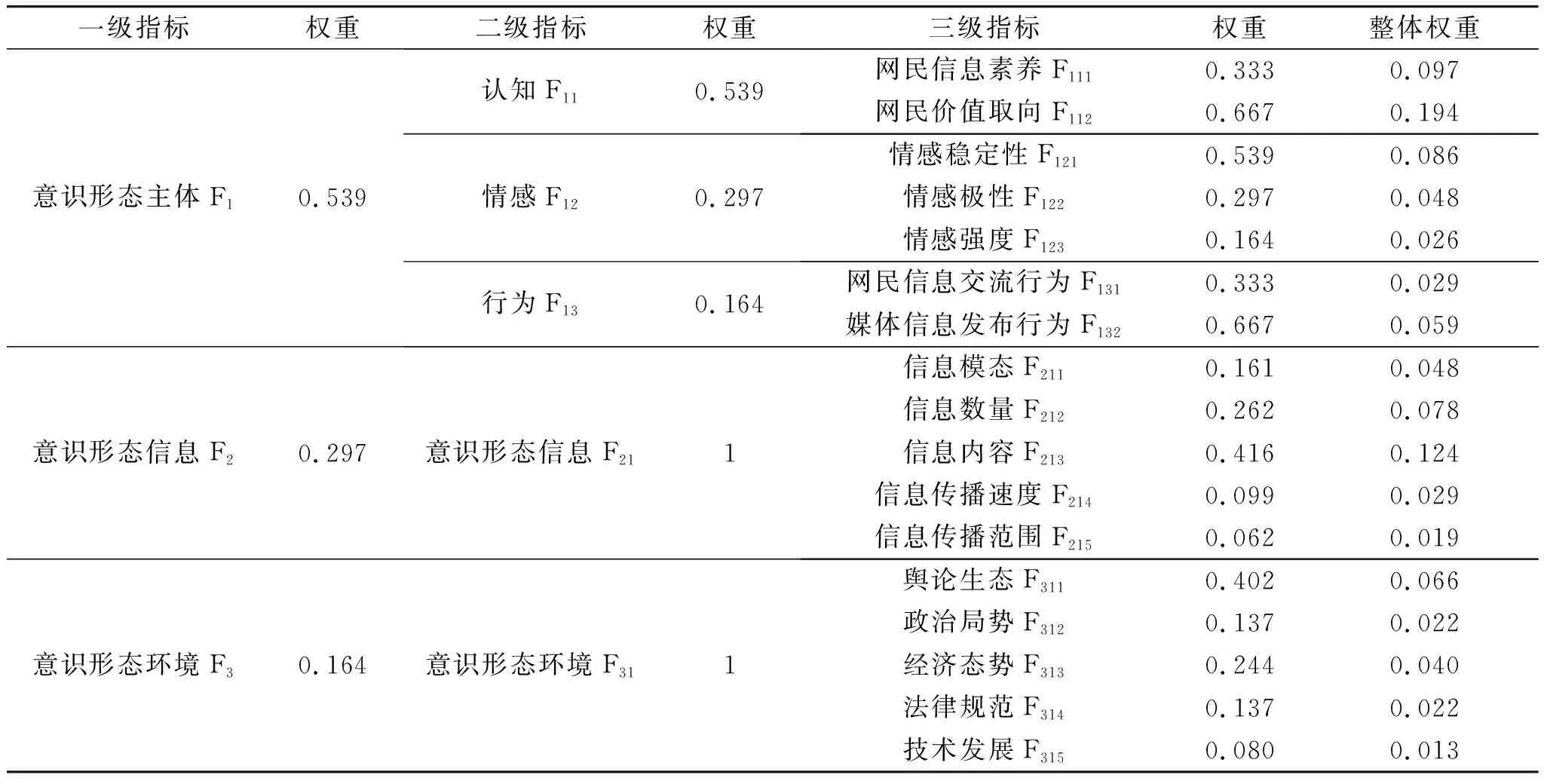

4.1 基于层次分析法的风险指标权重计算

本文采用层次分析法来计算大数据环境下网络意识形态各级风险指标的权重。层次分析法可以结合定性分析和定量分析,进行多目标决策。其权重计算的步骤是:首先,建立层次结构模型。其次,通过测试问卷进行专家打分,对处于同一层次的各指标进行两两比较,构造两两判断矩阵。随后,应用本征向量法求最大特征根并计算权重,结果见表2。在此过程中,进行层次单排序并判断矩阵是否通过一致性检验(CR<0.1)。最后,进行层次总排序,并对末级指标进行归一化处理(见整体权重),在此过程中,也需进行一致性检验(CR<0.1)。

表2 风险量化指标与权重

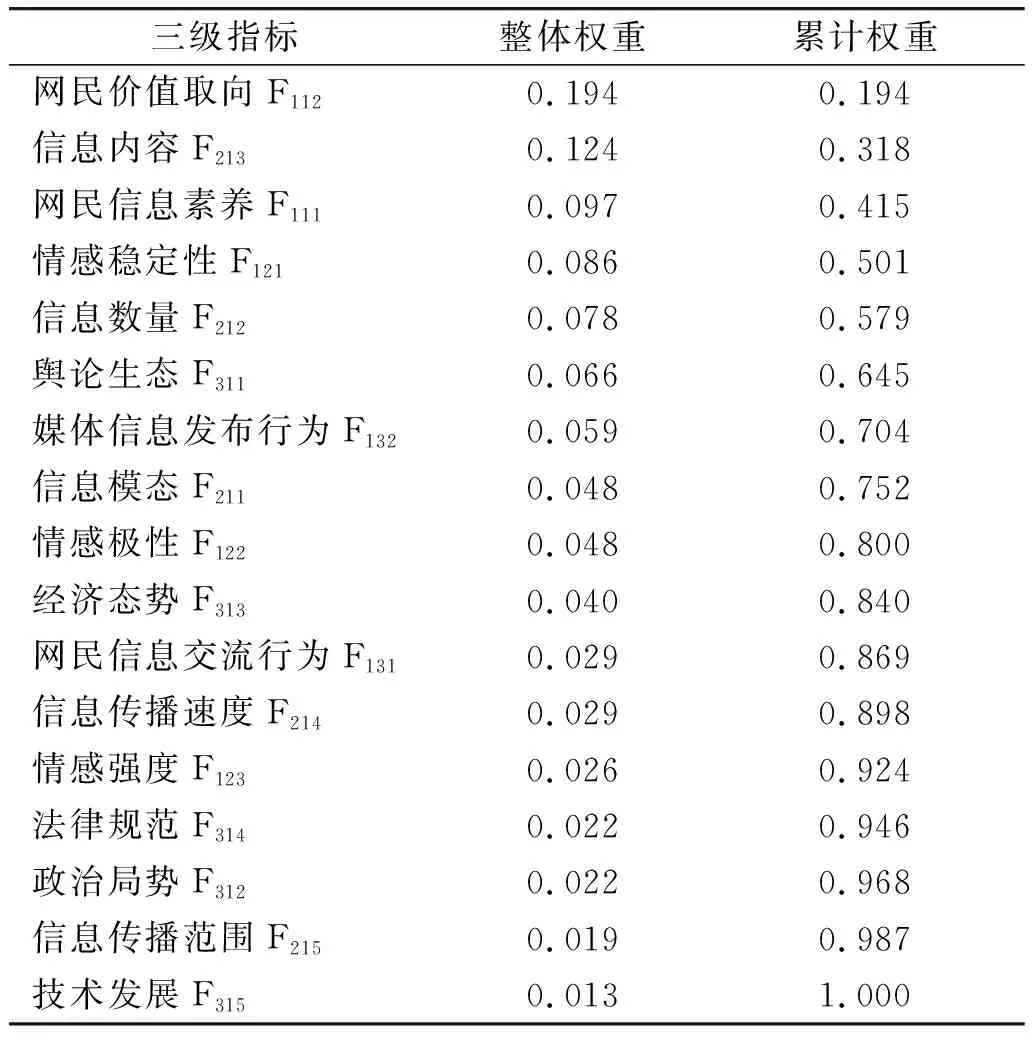

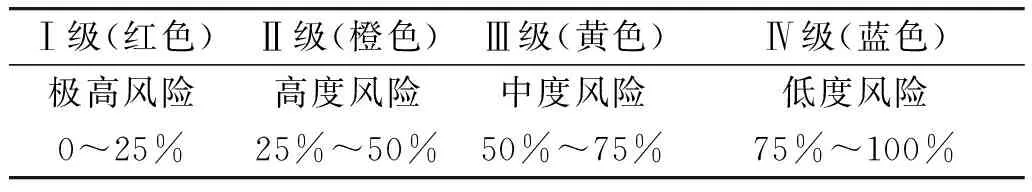

4.2 网络意识形态风险评级计算

ABC分类法(Activity Based Classification)又称帕累托分析法,可以根据事物的主要特征分类并进行科学性分级,从而有区别地进行风险管理。基本思路为:首先,基于三级指标的整体权重对其进行从大到小的排序;其次,计算三级指标的累计权重,见表3;最后,根据统计分析,将风险指标分为4个级别进行评级,其标准见表4。

表3 风险量化指标权重分析

表4 风险评级划分标准

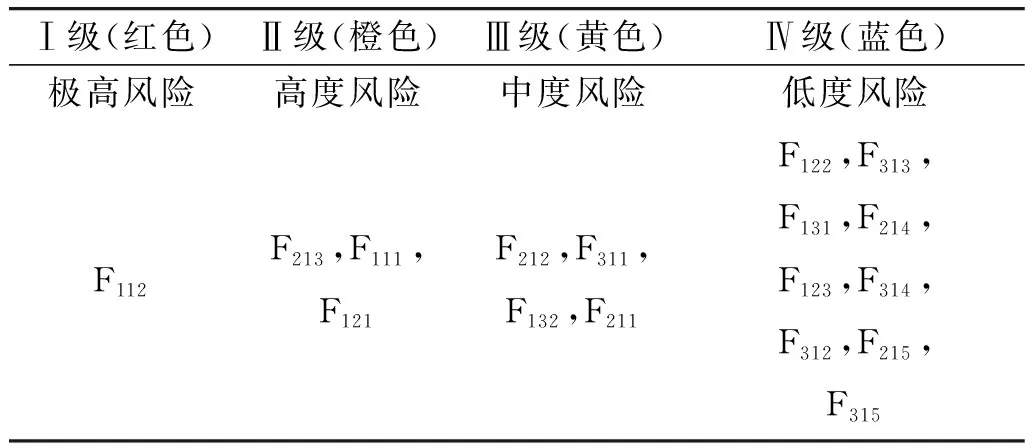

通过对17个三级指标进行评级(见表5),得出:极高风险1个,高度风险3个,中度风险4个,低度风险9个。其中,极高风险为网民价值取向,高度风险为信息内容、网民信息素养和情感稳定性。这4个风险指标中,网民价值取向、网民信息素养和情感稳定性均属于意识形态主体一级指标中,因此,防范网络意识形态风险的重点,应着重关注意识形态主体在其中发挥的作用。

表5 风险因素评级表

5 大数据环境下网络意识形态风险治理策略

随着5G时代的来临以及大数据技术的不断发展,意识形态领域所面对的风险日益成为一场由数据化和网络化带来的挑战。大数据技术给网络意识形态风险带来了舆论控制、技术壁垒等方面的困难,但其所具备的5V特征——大量(Volume)、高速(Velocity)、多样(Variety)、价值(Value)、真实性(Veracity),也给网络意识形态风险的防控和化解提供了新的思路和机会。基于前文分析,得出网络意识形态风险等级较高的指标为网民价值取向、信息内容、网民信息素养和情感稳定性,综合一级指标和二级指标,当前我们进行网络意识形态风险防范的重点,应集中在意识形态主体的认知、情感以及意识形态信息的内容方面。因此,笔者提出以下风险治理对策建议:

5.1 事前预控:堵实网络意识形态认知漏洞

意识形态风险的产生大多起因于公众对意识形态事件的错误认知。当前,我国网民规模已超9亿,其信息素养和价值取向不尽相同,对于意识形态事件的认知也各有看法。但不可忽视的是,每一意识形态风险的爆发均伴随着特殊敏感词汇和语句出现,导致网民认知进入误区,例如在“台独”事件中屡次出现的“台湾国”“台湾独立”等言论。因此,当卷入意识形态事件中的网民大量发表含有错误认知倾向的敏感词汇时,可以认为网络意识形态出现风险。对此,我们首先可以利用大数据手段,对大量已经发生的网络意识形态风险事件进行汇总和整理,从中发现同类事件中大量出现的导致公众错误认知的敏感词汇,并据此建立敏感词汇语料库。基于此,再利用大数据技术可以高速处理大量数据的特性,对当下正在发生的涉及网络意识形态风险的事件进行实时监控,对比敏感词汇语料库,从中精准提取相关敏感词汇,提前发现风险爆发的征兆,并据此准备好有效的预控手段,做好相关的应对准备,降低意识形态风险爆发所带来的危害。

基于大数据进行网络意识形态风险防控重在“预”,大数据以可获取的数据量大及数据处理的高效而著称,利用大数据手段对所获取的大量数据进行事前整理和分析,及时发现网络意识形态传播中存在的风险,织密网络意识形态传播之网,堵实网络意识形态漏洞,可实现在事前就完成对意识形态风险的防控。

5.2 情感引路:反挖网络意识形态风险源头

网民情感是影响网络舆情走向的重要因素之一,如果不能对网民情感进行良性引导,将会造成严重的公共危机[9]。当前,各种网络新媒体已经成为人们进行信息传播的重要手段,网民可以自由地通过互联网获取知识、传播信息、发表言论。但是,网络的自由登入特性也给一些“网络推手”提供了生存空间,他们通过诋毁、抹黑和丑化主流意识形态,导致真正的网络民意被覆盖,网络暴力事件频发,网络舆论生态被污染[10],网民情感稳定性一度失衡,给网络意识形态带来风险。

对此,首先可以基于大数据,对参与网络意识形态事件中的网民进行情感分析和情感画像,划分出特定的情感群体,包括持正面情感的群体、持负面情感的群体、持中立情感的群体等,并总结出不同群体的特征,确定总的群体情感走向。之后,利用大数据手段将容易给网络意识形态带来风险的群体圈定出来,例如持负面情感的群体、情感波动剧烈的群体、有情感极化倾向的群体等,并在之后的舆论引导和意识形态建构过程中重点针对这类群体进行情感疏导,例如利用大数据进行精准信息推送等。通过反向利用网民情感,实现对网络意识形态风险的识别和防控。

网民情感可以影响网络意识形态事件走向,基于大数据我们能据此更为精准地反挖出网络意识形态的风险点,并逐一击破,化险为夷。网民发表的每一条评论都蕴含着各自的情感,利用大数据手段将表达相同情感的网民集中廓出,可以更加高效地防范网络意识形态风险。

5.3 信息降维:筛选网络意识形态风险信息

网络意识形态风险信息以多种模态的形式向网民呈现,而随着社交网络平台的不断更新,其也越来越多地在网民之间传播和流动。久而久之,越来越多存在风险的意识形态信息在全网传播流动,理性声音得不到支持,尤其在网络化进程不断加快的当下,如果任由网络意识形态风险信息在全网传播而不加制止,则有可能出现意识形态领域的“劣币驱逐良币”,即偏激的、不良的观点容易找到同类,而理性的声音则杳无音信,造成的风险防不胜防[11]。

对此,可以利用大数据,实现对多模态信息内容的识别。例如,基于深度学习的方法,以神经网络为架构,利用计算机视觉、语音识别、自然语言处理等技术,对图片、语音、视频等信息进行文本转换,跨越不同模态信息之间的鸿沟,将不同模态信息中蕴含的内容以文本的形式进行呈现,对信息内容进行降维识别,以此来筛选具有风险的网络意识形态信息。

大数据时代不仅带来了技术和应用上的大提升,也带来了信息内容和表现形式上的大增长。因此,我们要主动出击,充分发挥大数据技术的优势,科学分析意识形态信息内容的传播特点以及意识形态主体的利益诉求[12],及时发现信息中蕴含的风险,筛选出理性的声音加以广泛推广传播,而非任由不理性的“劣币”在信息场域中充斥。

6 结语

在大数据环境下,网络意识形态呈现主体的泛在性、信息的聚合性以及环境的复杂性等风险特征,使网络意识形态风险治理成为一项亟待解决的艰巨任务。本文采用等级全息建模法,构建网络意识形态风险框架,识别可观测的风险指标,并进行指标量化和评级,得出网民价值取向、信息内容、网民信息素养和情感稳定性为网络意识形态的高风险指标。针对这些高风险指标,提出事前预控、情感引路和信息降维等网络意识形态风险防范对策,为网络意识形态风险治理提供理论基础和实践指导。