新型数字基础设施是否有助于促进制造业出口国内附加值率的提升?

李楠 史贝贝 白东北

内容提要:本文基于中国工业企业数据库和海关贸易数据库,分析新型数字基础设施对制造业企业出口国内附加值率(DVAR)的影响及作用机理。研究发现:新型数字基础设施对制造业企业出口国内附加值率的提升具有显著的促进作用,特别是对技术密集型行业提升效果最大。机制检验表明新型基础设施对国内中间品投入的影响具有显著的“替代效应”,对出口企业成本的降低具有显著的“成本效应”,并且随着这两种效应的推进,其对制造业出口国内附加值率的提升作用增强。异质性检验表明,新型数字基础设施对经济发达地区、加工贸易以及外资企业和民营企业的出口国内附加值率促进效果更好,其中就贸易发展方式而言,有助于推动低附加值的加工贸易向高附加值的一般贸易转变。本文基于微观企业视角,考察了新型数字基础设施与制造业企业对接发展的作用结果,为新型数字基础设施建设布局发展及推动中国制造业实现出口升级的路径探索提供理论和经验参考。

关键词:新型数字基础设施;出口国内附加值率;中间品投入;门槛效应

中图分类号:F752.62 文献标识码:A 文章编号:1001-148X(2022)01-0012-13

作者简介:李楠(1991-),女,陕西咸阳人,西北大学经济管理学院博士研究生,研究方向:世界经济;史贝贝(1992-),本文通讯作者,男,陕西咸阳人,西北大学经济管理学院副教授,经济学博士,研究方向:国际贸易理论与政策;白东北(1989-),男,长春人,安徽财经大学经济学院讲师,经济学博士,研究方向:世界经济。

基金项目:中国-中东欧国家高校联合教育项目,项目编号:202028;陕西省教育厅一般专项科学研究计划项目,项目编号:20JK0367。

一、引言

受“新冠”疫情冲击以及国际外贸环境变化影响,全球产业循环受阻,贸易流量大幅萎缩,这一情形对中国制造业发展而言既是挑战也是机遇。在新形势下,新一轮科技革命和产业变革的快速发展对传统基础设施提出了新的要求,以5G网络发展、大数据中心、工业互联网以及人工智能等为特点的新一代信息技术、智能制造技术等成为推动基础设施发展方向转变的信号,这种新型数字基础设施的推进对于促进新一轮有效投资的扩张并使之成为新的经济增长点成为可能。新型数字基础设施就是基于“新基建”,致力于为城市发展创建数字化、网络化、信息化的外部环境,而制造业技术改造和设备的更新和发展势必需要与外围的技术环境相匹配和为依托,新型数字基础设施建设的推进在这一背景下就与升级中国制造业发展环境从而提高中国真实贸易利得完全契合。那么,新型数字基础设施的发展会对以出口国内附加值率为代表的制造业真实贸易利得产生什么影响?这一结果又会通过什么机制进行传导作用?这一结果是否又会因企业、行业、地区等异质性产生差异?

对于新型数字基础设施的研究主要集中在两个方面,一个是对其政策取向和模式、路径发展上的关注,另一个是对其所产生的影响进行分析。有学者从投融资角度对推动“新基建”发展展开了理论分析,认为应加大配套资金支持、政府引导、市场主导以及探索商业模式创新等途径来多方位激发各类主体投资活力从而拓展资金来源[1]。“新基建”的完善與外贸发展关系同样受到了学者们关注,通过理论分析发现推进“新基建”有助于催生更多新模式和新业态,提升科技发展水平从而加速制造业转型升级[2]。就外贸发展来说,讨论制造业升级,对其真实贸易利得的测度显得尤为重要,传统的出口规模衡量指标严重高估了这一结果已经得到了共识[3],因此,要实现对中国真实贸易利得的准确测度则需要将出口产品的国内附加值成分和国外附加值成分进行剥离,通过识别后的出口国内附加值才可视为一国的真实贸易利得。当前,出口国内附加值的研究主要集中于两个方面,一个是关于出口国内附加值率的核算,另一个是聚焦在对出口国内附加值率影响因素的讨论。但以新型数字基础设施为视角切入对其与制造业出口国内附加价值率关系尚缺乏相关研究。基于此,本文可能的边际贡献主要包括:(1)从理论机理和经验研究双向角度出发对新型数字基础设施与制造业出口国内附加值率关系进行了较为详细分析,为完善新型数字基础设施对中国真实贸易利得变动影响进而探索推动制造业升级的可能途径提供补充。(2)以微观企业作为研究对象,由于新型数字基础设施的实施最终是要作用于企业上,因此本文利用企业层面数据识别了新型数字基础设施对制造业企业产生的直接效果,确保了结果的可信度。(3)本文通过门槛模型对产生的结果进行了进一步的中介传导分析,对剖析新型数字基础设施对制造业出口国内附加值率作用结果的传导机制提供参考支撑。

二、理论机理分析与研究假设

(一)消费者需求模型设定

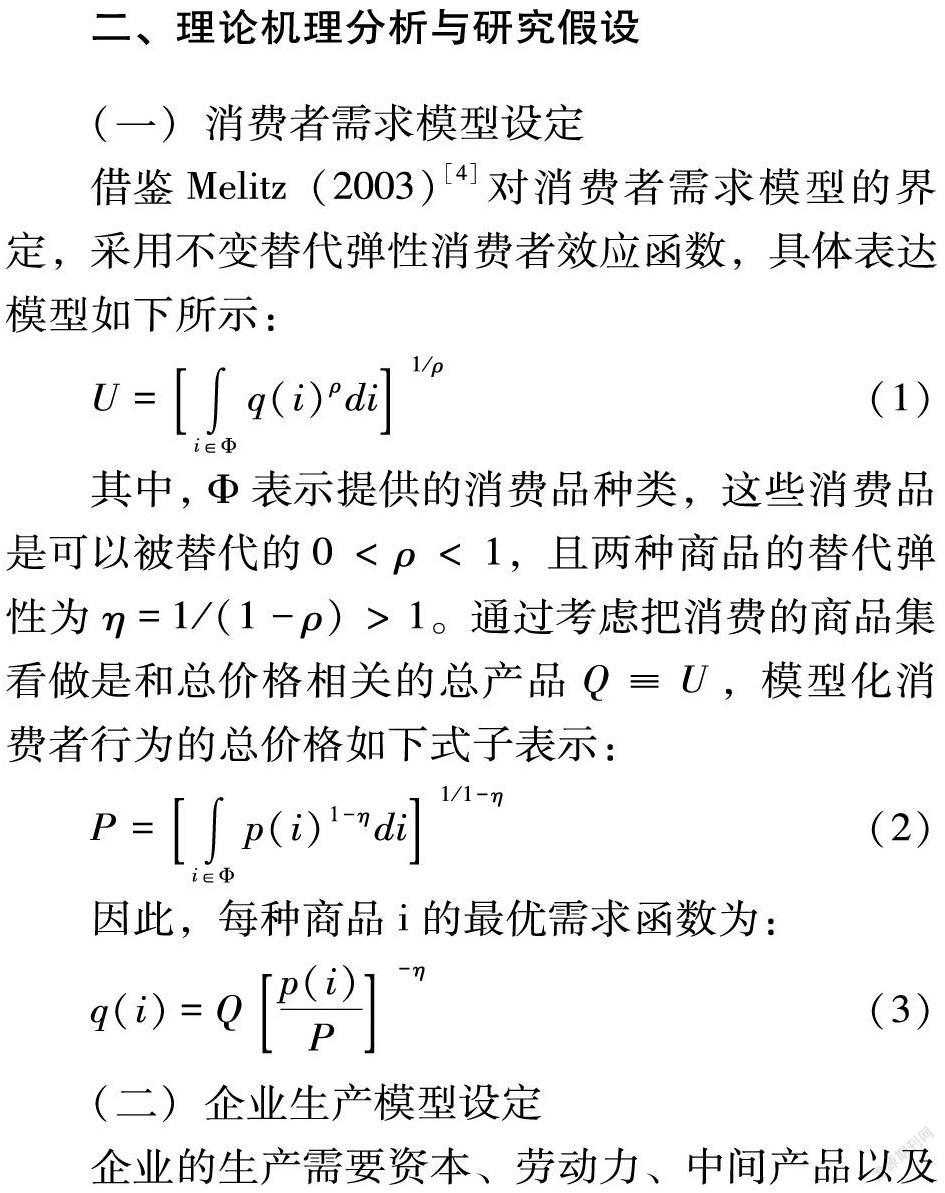

借鉴Melitz(2003)[4]对消费者需求模型的界定,采用不变替代弹性消费者效应函数,具体表达模型如下所示:

其中,Φ表示提供的消费品种类,这些消费品是可以被替代的0<ρ<1,且两种商品的替代弹性为η=1/(1-ρ)>1。通过考虑把消费的商品集看做是和总价格相关的总产品Q≡U,模型化消费者行为的总价格如下式子表示:

因此,每种商品i的最优需求函数为:

(二)企业生产模型设定

企业的生产需要资本、劳动力、中间产品以及生产技术,在前面分析的基础上,考虑中间投入品的企业生产函数定义如下:

其中,Ω衡量企业的生产率且其增长速度符合指数增长原则。K和L分别表示企业生产过程中投入的资本和劳动,M表示中间产品的投入,由进口中间产品MI和国内中间产品MD加总构成:

企业根据利润最大化与成本最小化进行生产时,满足如下条件:

其中,w和r分别表示企业付出的工资和资本利息。基于(7)式子得到以下关系:

在经济发展的长期过程中,基础实施的改善尤其数字基础实施的优化,减少了交易成本和信息传递成本促进了企业生产率的增长,且企业生产率遵循指数增长法则。鉴于此对(8)式子进行变换得到新型数字基础设施对微观企业成本的界定:

其中,eτ表示新型数字基础设施对企业生产率的增长作用,τ表示新型数字基础设施且τ>0。Ω-和C-分别表示新型数字基础设施的企业生产率与企业的成本。根据企业利润最大化的准则,企业销售额与成本之差最大:

结合(3)、(8)、(9)以及(10)式子可以得到:

(11)方程表示未有新型数字基础设施时,企业的成本加成,(12)式子衡量拥有新型数字基础设施因子后对总投入与总产出比值的影响。

根据企业出口国内附加值率的定义,DVAR=1-PIMI/pq,经过整理可得到企业出口国内附加值率DVAR的表示:

根据(14)式子对新型数字基础设施因子τ求一阶偏导,得到如下式子:

因为τ>0,η>1,σ>1,所以企业出口国内附加值率对新型数字基础设施一阶偏导大于0。鉴于此,因此本文提出如下研究假说:

假设1:新型数字基础设施对企业出口国内附加值率提升有积极的促进作用。

制造业出口国内附加值率的变动主要受所使用国内中间品与进口中间品比重变化影响,当一国出口产品中进口中间品含量较高时,其出口国内附加值率会降低;反之,本国出口国内附加值率则会升高。现代信息技术的发展对出口贸易存在显著影响毋容置疑[5],新型数字基础设施的完善对于推动信息技术发展及扩散,进而打通数字化网络渠道实现贸易自由提供了良好外部环境,而贸易便利化对于推动贸易发展有积极作用[6],这一进程的推进对国内中间品和进口中间品贸易的变化也会产生直接影响。这一影响主要体现在一方面随着数字化网络平台的完善,对企业而言增强了国内中间品的可选择性,国内产品多样性和可选择性的增多使得对进口中间品的替代性增强;另一方面数字化和信息化的畅通直接增强了国内中间品市场的信息流通度和开放度,使得国内中间品市场竞争性程度更高,而竞争是创新的原动力[7],中间品市场竞争力的增强有利于推动中间品创新,实现国内中间品对进口中间品的替代。综上,新型数字基础设施有助于提高国内中间品市场活力从而提高这一投入水平,实现对进口中间品投入的替代。进一步地,随着这种“替代效应”的增强,新型数字基础设施对制造业出口国内附加值率的提升作用也会随之增强。

假设2:新型数字基础设施有助于提高国内中间品投入水平,并随着对进口中间品“替代效应”的增强,对制造业出口国内附加值率的提升作用也随之加强。

企业成本是影响出口国内附加值率变动的另一重要因素,企业成本的升高会抑制其出口国内附加值率的提升。多项研究已证明了基础设施的完善有助于降低企业成本[8],而较低的网络基础设施发展程度对企业贸易可能存在制约影响[9],因此,新型数字基础设施建设的推进对于消除信息流通障碍从而降低企业成本有积极助益。这一进程推动了信息化和数字化的发展,信息化的发展对降低企业搜寻成本和交易成本等进而推动企业总成本的降低有着积极作用[10],而数字化的发展为企业利用数据来捕捉和量化信息提供了巨大便利,这种对信息的分析和共享反过来又加速促进了数字化的发展。在新型数字基础设施的推动下,信息化和数字化的不断建设和完善为提高企业整合各方信息资源能力以及获取所整合资源信息的容量提供便捷的外部环境,从而推动着企业成本的下降。进一步地,随着这种“成本效应”的强化,新型数字基础设施对制造业出口国内附加值率的提升作用也会随之增强。

假设3:新型数字基础设施有助于降低企业成本,并随着“成本效应”的强化,对制造业出口国内附加值率的提升作用也随之加强。

三、研究设计与数据描述

(一)模型构建

基于上述理论分析,本文在此构建新型数字基础设施对制造业出口国内附加值率影响的固定效应模型:

为了进一步识别新型数字基础设施对制造业出口国内附加值率影响的传导机制,本文从国内中间品使用强度和企业成本两个角度切入,分别构建新型数字基础设施和出口国内附加值率同国内中间品使用强度、企业成本关系的门槛模型:

(二)变量选择与数据处理

被解释变量:出口国内附加值率(DVAR)。本文基于中国工业企业数据库和中国海关贸易数据库企业数据信息,并借鉴张杰等(2013)[11]对出口国内附加值率的核算方法,通过下述公式对企业层面出口国内附加值率进行了计算:

公式(19)中T表示不同贸易方式类型,O、P、M分别为一般贸易、加工贸易和混合贸易。DVARTit表示对应贸易方式下企业i在t年的出口国内附加值率,impRoit|BEC代表企业i在t年时一般贸易下的实际进口中间品总额,impRpit表示加工贸易下企业i在t年的进口中间品总额,impFit表示国内原材料使用所含的国外成分,Yit为企业总产出,ωo和ωp代表权重,分别表示一般贸易和加工贸易企业中间品进口比重,这里以二者来衡量从事混合贸易企业的出口国内附加值率。

核心解释变量:新型数字基础设施(NTI)。新型数字基础设施是融合了新一代技术并以提供数字化服务为目的的“新基建”,它的发展与信息技术相关行业和设备制造业等紧密关联并直接作用于设备制造业和通讯业等垂直行业企业主体上,基于上述分析,钞小静等(2020)[12]选取通信和相关设备制造业、计算机和相关设备制造业等新型数字基础设施相关行业上市公司产值进行了变量定义,本文对此予以借鉴并进行了相关改动。由于本文以出口制造业企业为研究对象,因此,这里选取中国工业企业数据库中与新型数字基础设施有关的计算机、通信和与之相关的其他电子设备制造业工业总产值作为该变量衡量指标,并以地級市为单位对这一指标进行加总并取对数来衡量。

控制变量:本文参考多数学者的研究,选取企业年龄(age)、企业利润(profit)、行业集中度(HHI)、劳动力投入(employee)以及资本密度(capital)作为控制变量予以添加,其中企业年龄为将企业当年值减去开业年份加1并取对数进行度量,企业利润采用企业利润当年值衡量,行业集中度采用赫芬达尔指数进行测算,即HHI=∑fEfi/Ei2,其中Efi为行业i中企业f雇佣人数,Ei表示行业i中雇佣的总人数,也可理解为该行业从业人员规模;劳动力投入采用企业雇佣员工总数并取对数来度量,资本密度的计算采用企业固定资产净值与其平均职工数之比并取对数来衡量。

其他变量:本文为研究需要,随后添加了企业全要素生产率(TFP)、中间品投入总额(imgtotal)、国内中间品投入总额(domesticimg)、进口中间品投入总额(importimg)、企业成本(fc)、新产品产值(npv)、出口交货值(epv)和销售收入(sale)等。

本文首先对主要变量进行了描述性统计分析,可以看出所有变量取值均在合理区间,因此本文数据选取有效,具体结果见表1。

本文数据主要来源于国家统计局的中国工业企业数据库和中国海关总署的中国海关贸易数据库,工具变量的数据来源于广东IDC网以及作者通过百度搜索手工整理补充。其余数据来源于中国统计年鉴。根据研究需要选取2000-2013年作为样本期时间,并按照以下方式和原则对数据进行了相关处理:

对于中国工业企业数据库而言,本文剔除了职工人数少于8人的企业,剔除利润率小于0.1%或高于99%的企业,剔除企业营业时间不真实企业,剔除相关变量为负值或空缺值的企业,剔除累计折旧小于当期折旧的企业,并对固定资产、流动资产、固定资产净值超过总资产的观测值进行了剔除,最后对所有样本进行缩尾1%的Winsorize处理。对中国海关贸易数据库来说,本文识别了企业名称中带有“经贸”“科贸”“外贸”“贸易”和“进出口”字样的贸易中间商;根据联合国BEC产品分类和海关HS6产品代码进行匹配来识别中间品、资本品和消费品,基于数据时间分别采用HS96编码、HS02编码、HS07编码和HS12编码分别进行匹配;由于贸易中间商的存在,其会导致过度进口现象出现从而影响最终结果的计算,因此本文剔除因过度进口导致的不合理数据存在的样本;本文假定国内中间品原材料中所含国外成分为5%,最后对所有数据进行了缩尾1%的Winsorize处理。

对处理好的中国工业企业数据和中国海关贸易数据本文借鉴Yu(2015)[13]匹配方法进行合并:首先,根据企业名称对两大数据库进行第一次匹配;其次,针对第一次为匹配上的样本按照电话号码后7位和邮政编码进行二次匹配。最后纵向合并两次匹配结果以降低样本损失量。

四、实证结果分析

(一)基准回归结果

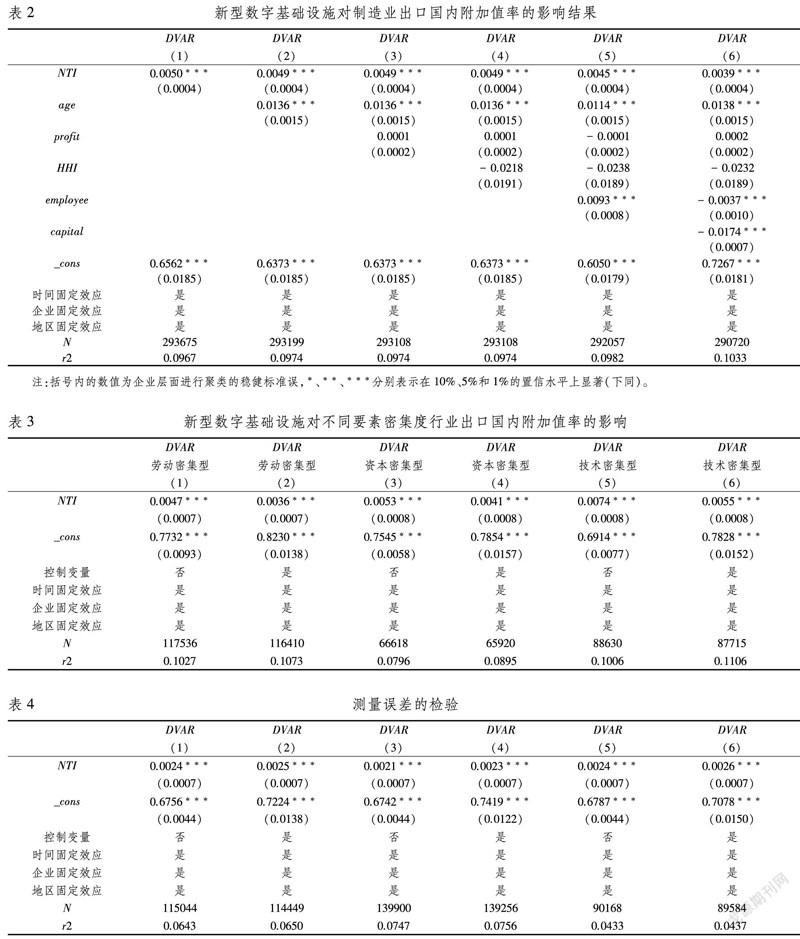

本文以新型数字基础设施与制造业企业出口国内附加值率相关数据为基础对模型(1)进行了估计,具体见表2。通过表2第(1)列可以看出,在控制了时间、企业和地区因素后,地区新型数字基础设施对制造业企业出口国内附加值率具有显著促进作用,且这一结果通过了1%置信水平检验。随后,本文依次添加可能会对企业出口国内附加值率产生影响的其他因素并予以控制。第(2)列在添加了企业年龄后,基准结果并未发生变动,且企业运营时间越长其对出口国内附加值率的正向影响越大,产生这一结果原因可能是企业存续时间越长,代表其经营能力和市场竞争力越强,其对于国内市场中间品购买力就越强,进而其通过国内产品替换国外产品可能性就越高,促进了出口国内附加值的提升。第(3)—(6)列表示依次控制了企业利润、行业集中度(赫芬达尔指数)、劳动力投入以及资本密度四个变量,可以看到在依次控制了以上变量后,新型数字基础设施建设对制造业出口国内附加值率的提升影响并未发生改变,具体对比回归系数也可得前者对后者的影响幅度变动甚微,反映出回归结果的稳健性。具体来看,企业利润对出口国内附加值率的提升作用反映出企业竞争力的增强,可能的途径是通过降低成本或提高生产率,前者直接促进了出口国内附加值率的提升,而后者提高了企业技术水平从而有助于出口国内附加值率的升高。而行业集中度、劳动力投入以及资本密度的发展则抑制了出口国内附加值的提高,主要原因在于行业集中度过高意味着市场被垄断度高,降低了市场竞争度和活跃性,从而推高了企业成本及抑制出口国内附加值率的提升;雇佣员工数的增加会带来企业成本的上升,因此阻碍了出口国内附加值的提升;而较高的资本密度会阻碍出口国内附加值率提升,其可能性原因在于这一现象偏离了中国当前以劳动密集型生产为主的出口比较优势,造成企业竞争力下降从而出现了这一抑制影响结果[14]。

本文进一步按照要素密集程度对行业进行了分类,试图就新型数字基础设施对不同类型要素密集度行业的出口国内附加值率影响结果进行分析,具体见表3。可以看到,新型数字基础设施对这三类要素密集度行业出口国内附加值率的提升均起到了积极作用,且结果都通过了1%置信水平检验。进一步对比三类行业的回归系数可知,相比于劳动密集型和资本密集型行业,新型数字基础设施对技术密集型行业出口国内附加值率的提升作用更大。这归因于新型数字基础设施在推进过程中对技术的需求较大,从而直接推动了相关行业的发展并带动其出口国内附加值率的提升。

(二)稳健性检验

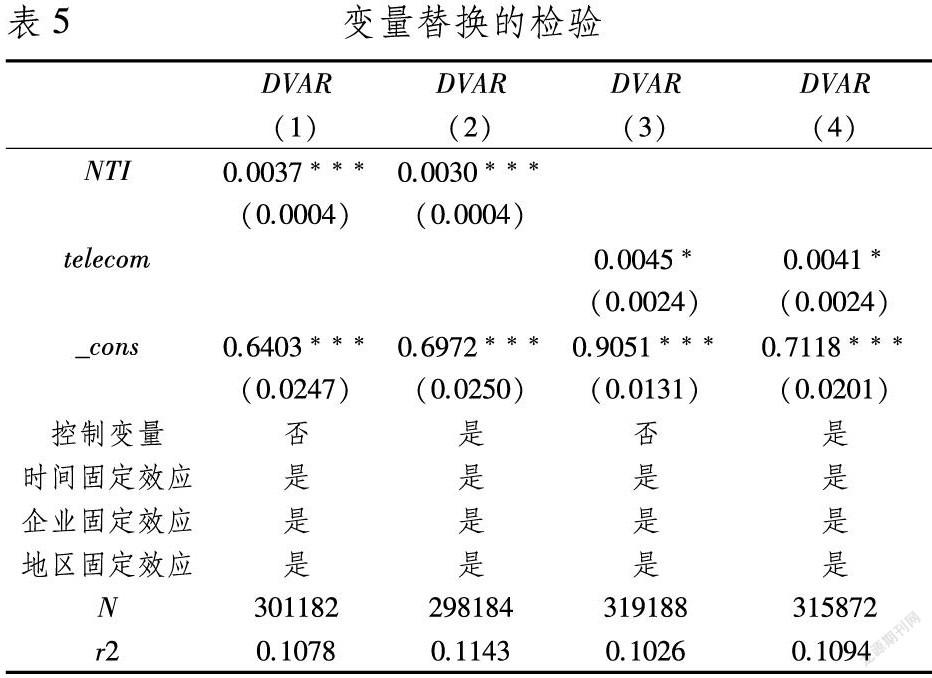

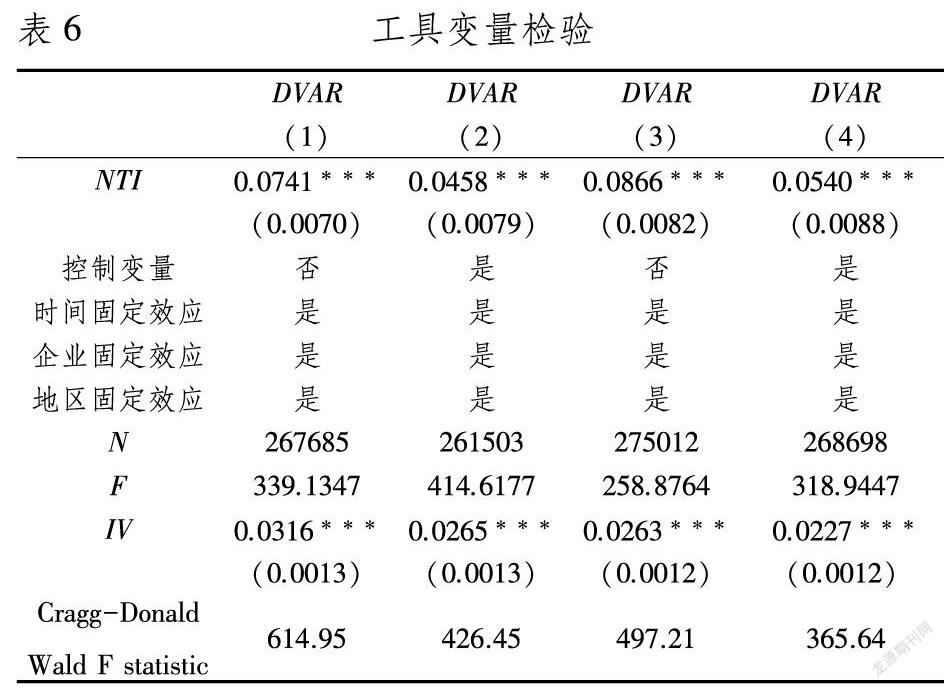

1.测量误差检验。为减小使用数据误差及提高数据的质量,本文结合多数学者的数据使用时间作为参考,本文这里采用2000-2006年中国工业企业数据库和海關贸易数据库中企业信息进行测量误差的稳健性检验。同时,由于部分学者将考察时间也有推进到2007年[15],因此本文进一步选取2000-2007年作为补充检验。此外,中国在2005年宣布开始进行汇率改革,以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度①。这一汇率改革的开启势必对外贸会产生一定影响,为剔除这一政策冲击带来的扰动影响,本文将政策涉及年份予以剔除再次再次进行了检验。具体结果见表4。第(1)—(2)列为2000-2006年的回归结果,第(3)—(4)列为2000-2007年的回归结果,第(5)—(6)列为剔除汇率改革时间后的回归结果。可以看出,二者的积极促进关系并未发生变化,从回归系数来看,同基准结果相比略微发生了下降,但均通过了1%置信水平检验。经过一系列测量误差检验后可以说明基准回归结果稳健。

2.变量替换的检验。国内中间品在使用过程中不可避免的包含着国外成分,对于这一比例的测定,有学者通过分析认为中国加工贸易企业国内原材料使用成分中的国外部分大约占到5%—10%[16],本文基准回归部分基于国内中间品使用所包含的国外成分设定在5%展开了分析,因此,这里将这一比例调整为10%并重新计算企业的出口国内附加值率,在此基础上进行稳健性分析。同时,由于新型数字基础设施与通信有关的业务紧密相连,前者完善程度越高则通信业务量就越大,因此,本文选取省级电信业务量(telecom)作为新型数字基础设施的代理变量并通过对其取对数后进行回归检验,具体结果见表5。通过第(1)—(2)列可以看出,在经过重新测算后的数据基础上,新型数字基础设施对制造业企业出口国内附加值率依然具有显著的提升作用。进一步地,第(3)—(4)列表示在经过重新测算后的数据基础上,电信业务量这一代理变量的影响结果,可以看到其对企业出口国内附加值率影响同样显著为正。以上结果均说明基准结果稳健。

3.内生性问题讨论。通过前文分析可知,新型数字基础设施对企业出口国内附加值率有显著的提升作用,但与此同时不可忽略的是较高的出口国内附加值率在一定程度上反映了地区较高的贸易竞争力和地区活力,其可能会对新型数字基础设施的建设和完善起到较强的吸引作用,从而推高这一项目在本地区的实施数量。因此,模型设定存在潜在的内生性问题。鉴于此,本文通过手工搜集各省数据中心机房建设数量,来将其作为新型数字基础设施的工具变量予以替代,原因在于,一方面在于新型數字基础设施是以新一代数字化技术为依托,而数据中心机房建设为数字化技术发展提供着坚实的基础环境,因此地区数据中心机房数量越多,数字化技术发展环境越好,新型数字基础设施的基础就越好;另一方面,数据中心机房数量并不受企业出口国内附加值率的影响,因此其满足工具变量的假设。本文采用二阶段最小二乘法(2SLS)进行工具变量检验,具体结果见表6。其中,第(1)列和第(2)列是基于国内中间品使用所包含的国外成分设定在5%水平上的数据回归结果,可以看到在第一阶段是通过了工具变量检验,说明本文所选代理变量有效,同时主体回归结果说明不论是否添加控制变量,其对制造业出口国内附加值率的影响依然显著为正。第(3)列和第(4)列是基于国外成分占比为10%水平上的数据回归结果,可以看出同样第一阶段显示工具变量选取有效,主体回归结果依然是对出口国内附加值率起到了显著促进作用。综上,在解决了模型内生性后,新型数字基础设施对制造业出口国内附加值率依然具有显著提升作用。

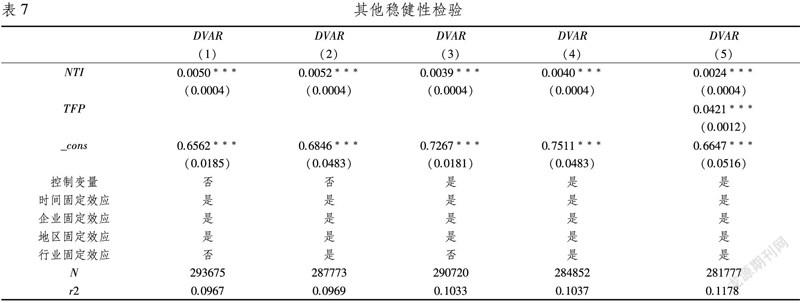

4.其他稳健性检验。在经过上述一系列稳健性检验后,本文还进行了控制行业因素的稳健性检验和增加协变量的稳健性检验。针对行业异质性因素,本文采用行业固定效应并进行了添加回归。同时,由于全要素生产率对企业出口国内附加值率也会产生一定影响,因此,为了尽可能保证回归结果的无偏估计,本文进一步控制了企业全要素生产率的外溢影响。对于企业全要素生产率的计算,存在OLS、FE、OP和LP等多种方法,鉴于OP方法较好的克服了内生性问题[17],因此本文采用OP方法计算企业层面全要素生产率,具体结果见表7。首先,考虑没有添加控制变量情境,表7第(1)列为原始基准回归结果,第(2)列为在第(1)列基础上添加了行业固定效应后的回归结果,可以看出固定了行业因素后新型数字基础设施依然对企业出口国内附加值率的提升有积极影响,这与第(1)列基准回归并无太大差异。其次,考虑添加了控制变量后的回归检验结果,第(3)列为在这一情境下的原始基准回归结果,第(4)列为在这一基础上控制了行业固定效应后结果,可以看到新型数字基础设施依然对企业出口国内附加值率提升有显著影响,第(5)列是在第(4)列基础上进一步添加并控制了企业全要素生产率这一协变量的回归结果,这一结果同样稳健。综上分析,在经过一系列其他稳健性检验后,新型数字基础设施对企业出口国内附加值率的提升依然具有显著的促进作用。

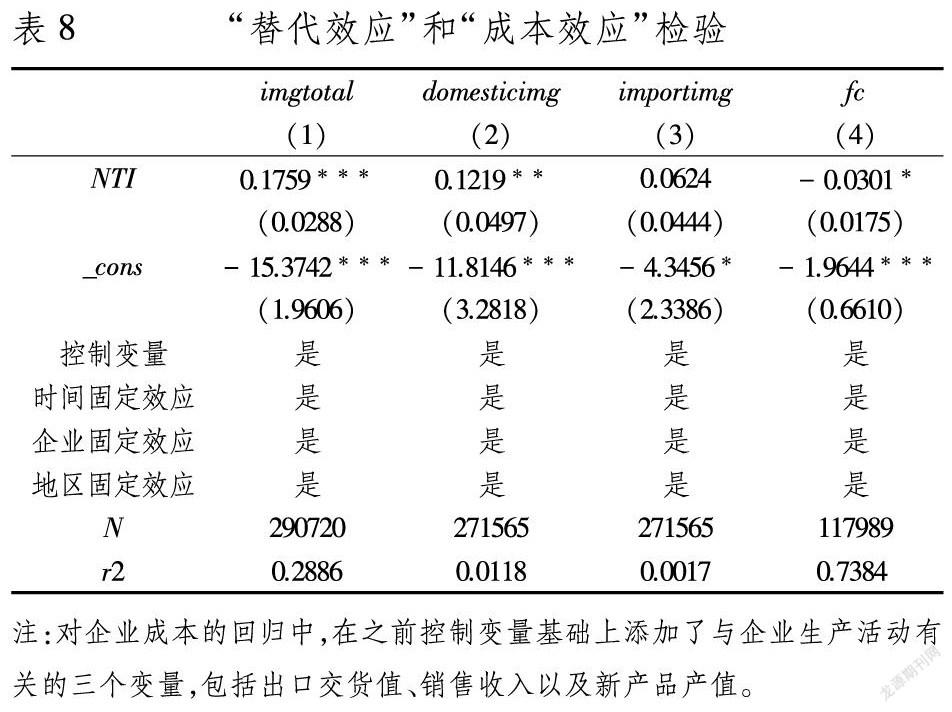

(三)影响机制分析

通过前面理论分析可知,新型数字基础设施为提高国内中间品的使用提供了良好外部条件,促进了国内中间品对国外中间品投入的替代。同时,由于数字化和网络化便利渠道的打通,新型数字基础设施也推动了企业成本的降低,正是这种“替代效应”和“成本效应”的存在推动了出口国内附加值率的提升。基于此,本文就新型数字基础设施对中间品贸易和企业成本的影响进行识别,以验证理论部分“替代效应”和“成本效应”的分析,具体为,分别对中间品投入(imgtotal)、国内中间品投入(domesticimg)和国外中间品投入(importimg)的影响进行实证检验,对企业成本(fc)的影响进行检验,结果见表8。可以看到,新型数字基础设施对中间品投入起到了显著的提升作用,说明数字化和网络化的环境的搭建有助于提高中间品市场活力和整体中间品投入水平。第(2)列表示其对国内中间品投入的影响,同样起到了积极提升作用,正是由于打通了国内中间品信息流通的障碍,使得国内中间品贸易水平得到了显著提高。而新型数字基础设施对第(3)列国外中间品投入的影响并不显著,反映出其对国外中间品投入水平的提升有限,没有达到良好效果。通过以上三个指标结果对比可以得出,中间品投入的提升效果主要来自于国内中间品投入提升的贡献,也就是说新型数字基础设施对促进中间品市场发展特别是国内中间品市场发展有积极作用。这一结论也验证了“替代效应”的存在。进一步地,由于企业成本除了受到之前相关控制变量的影响外,还主要受到企业生产活动的影响,为控制相关变量干扰,本文这里添加并控制与企业产出结果有关的变量,主要包括出口交货值(epv)、销售收入(sale)和新产品产值(npv),在此基础上进行了回归检验。第(4)列企业成本的影响结果显著为负,说明新型数字基础设施有助于降低企业成本,也验证了“成本效应”的存在。

通过上面对“替代效应”和“成本效应”的实证检验,可以看到其支撑了理论部分相关分析。那么这两种效应的存在是否对新型数字基础设施与出口国内附加值率的积极关系产生影响值得进一步讨论以明确该结果的中介传导途径。由于企业层面数据为非平衡面板数据,出于对数据完整性考虑和模型应用需要,本文将企业数据做了平均化处理,试图从地级市层面探讨这一影响机制的产生。通过前文理论分析可知,国内中间品使用强度(DMD)和企业成本(FC)是新型数字基础设施对企业出口国内附加值率产生积极影响的中介途径,针对国内中间品使用强度指标,本文借鉴白东北等(2019)[18]对其的定义,采用中间品投入与进口中间品差额占销售产值的比重来衡量。针对企业成本,本文借鉴许和连等[19]对企业成本的定义,将管理费用、财务费用、销售费用、主营业务成本、主营业务应付工资总额以及主营业务应付福利费加总视为企业的总成本支出,通过建立门槛模型来识别其二者作为门槛变量所产生的对新型数字基础设施与企业出口国内附加值率关系变化的影响。

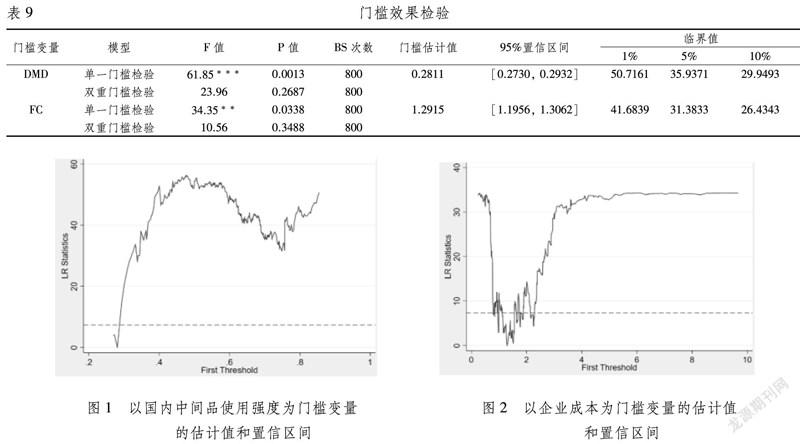

本文采用Hansen“自助抽样法”对模型是否存在门槛效应首先进行了检验,可以看到国内中间品使用强度变量存在单一门槛,且通过了1%置信水平检验,企业成本变量同样通过了单一门槛检验,且在5%置信水平上显著,具体见表9。同时,为直观呈现以国内中间品使用强度和企业成本为门槛变量的门槛值拐点,本文进一步绘制了似然比函数图,具体见图1和图2。

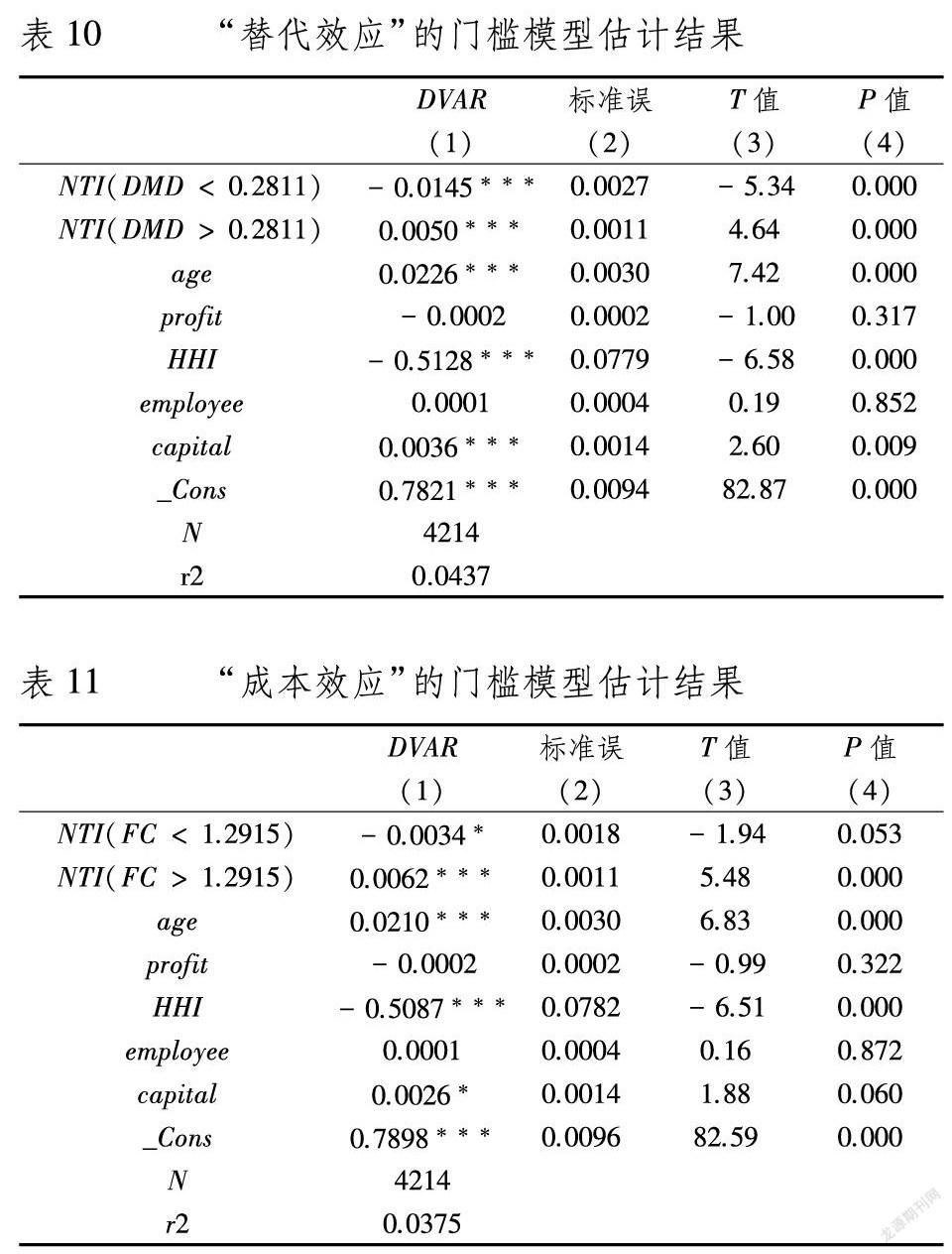

模型在通过了门槛效应初步检验后,本文接下来分别对两个门槛变量进行了回归估计,通过表10可知,当国内中间品使用强度低于门槛值0.2811时,新型数字基础设施对出口国内附加值率影响系数为负,即新型数字基础设施对后者存在抑制作用;当国内中间品使用强度跨过门槛值0.2811时,新型数字基础设施建设对出口国内附加值率存在提升作用,且上述结果均在1%置信水平上显著。产生这一结果原因为在新型数字基础设施建设推进初期,其所能提供的有利外部环境有限,且由于进口中间品国内市场较为稳定,此时国内中间品对进口中间品的替代效应较弱,新型数字基础设施不足以为国内中间品开拓市场提供一定外部环境支撑,因此在这一阶段二者关系并未实现良性促进影响。随着新型数字基础设施建设的推进,其搭建的便利数字化网络渠道为国内中间品在市场中的流动消除了市场信息障碍,此时“替代效应”显现,国内中间品对进口中间品的替代效应增强,进而促使新型数字基础设施建设对制造业出口国内附加值率起到提升作用。综上,随着国内中间品使用强度的增强,当其跨过门槛值时“替代效益”显现,新型数字基础设施对制造业出口国内附加值率的影响起到提升作用。

以企业成本为门槛变量的回归同样存在单一门槛,具体结果见表11。当企业成本低于门槛值1.2915时,新型数字基础设施对制造业出口国内附加值率存在抑制作用,而当企业成本跨过门槛值时,新型数字基础设施建设对制造业出口国内附加值率起到了提升作用,且结果在1%置信水平上显著。产生这一原因在于新型数字基础设施对企业成本的影响存在一定滞后现象,在其建设初期,对外部数字化网络的搭建尚未成熟,企业搜寻成本依然较高,此时新型数字基础设施建设尚未对制造业出口国内附加值率产生有利影响。随着新型数字基础设施建设的推进,外部数字化渠道的打通,直接降低了企业的搜寻成本和交易成本,进而带动企业总成本的下降,此时新型数字基础设施对制造业出口国内附加值率产生了显著的提升作用。综上,当企业成本小于门槛值时,新型数字基础设施对制造业出口国内附加值率影响为负,而随着企业成本跨过门槛值“成本效应”显现,新型数字基础设施建设对制造业出口国内附加值率存在显著提升作用。

五、进一步讨论

本文从地区环境和企业特征出发,就异质性角度展开对新型数字基础设施建设和制造业出口国内附加值率关系的进一步分析,主要包括要素禀赋差异性检验、企业贸易方式异质性检验和企业类型异质性检验。

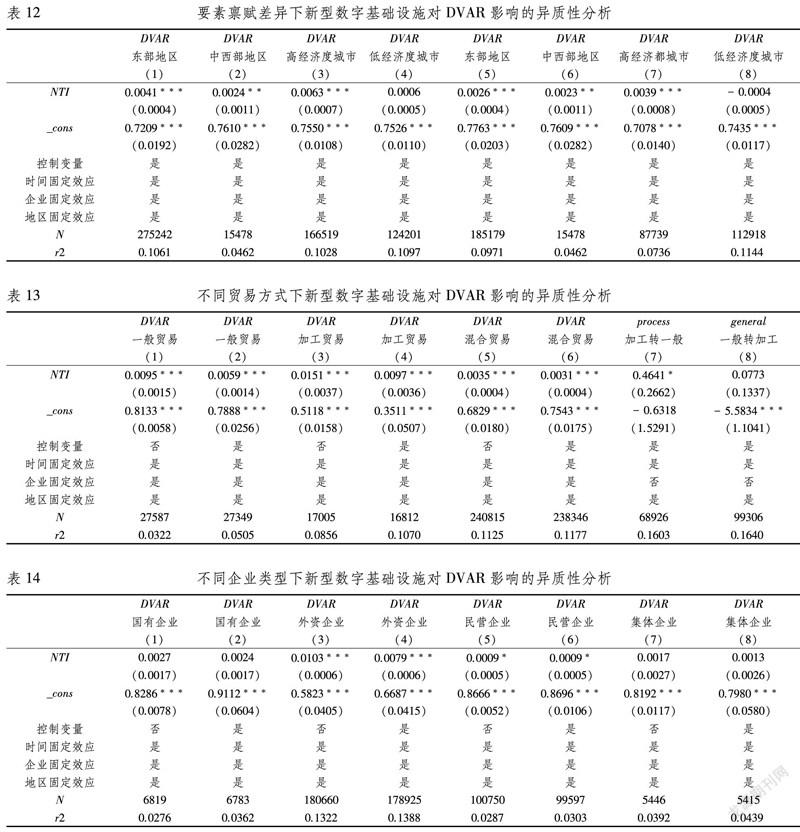

(一)要素禀赋差异性检验

中国各个城市要素禀赋差异较大,地区经济发展水平和城市发展“硬件”基础存在一定差异,为了识别这种差异,本文从省级和地级市两个角度切入,对要素禀赋异质性产生的影响进行分析。从省级角度,本文根据中国经济区域划分标准将其分为东部地区和中西部地区;从地级市角度,本文将城市划分为高经济度城市和低经济度城市,高经济度城市包括所有一类和二类城市,剩余城市统归为低经济度城市。同时,由于2003年起国家开始启动保税物流园区建设,目的是推动物流和仓储业的发展以达到吸引外资、扩大进出口贸易及其竞争力以及区域经济增长等目的,因此国家级保税物流园区的设立对地区贸易和经济发展存在较大助推作用,为剔除该政策影响,本文随后对国家级保税物流园区设立城市进行剔除并再次回归进行分析。具体回归结果见表12。其中:第(1)—(2)列表明,新型数字基础设施对东部地区制造业出口国内附加值率的提升效果优于中西部地区。第(3)—(4)列表明与低经济度城市相比,高经济度城市下的作用结果不论从显著性还是回归系数其效果都更好。产生上述结果可能性原因在于一方面经济较为发达地区其配套基础设施更完善,为新型数字基础设施建设的推进可以提供较好前期基础,另一方面相比经济发展相对缓慢地区其具有更高的市场活力和竞争力,对新型数字基础设施的应用度更高效,进而能够更好推动本地区企业出口国内附加值率的提升。进一步地,在剔除了相关政策影响的城市后,第(5)—(8)列回归结果依然支持上述结论。

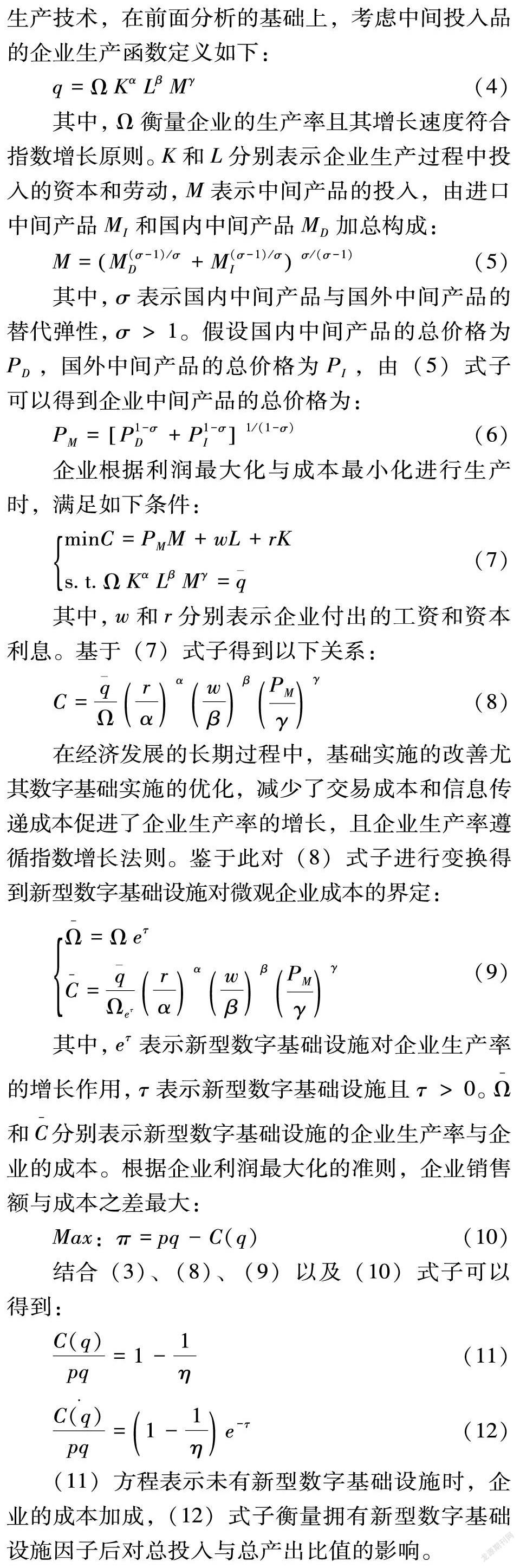

(二)贸易方式异质性检验

根据贸易方式分类,本文分别对一般贸易、加工贸易和混合贸易下新型数字基础设施与制造业出口国内附加值率关系进行探究,具体结果见表13。可以看出,新型数字基础设施对三种贸易出口国内附加值率的影响均呈现显著提升作用,进一步从回归系数角度看,对加工贸易的提升作用更大。中国制造业主要以加工贸易为主,长期以来其以低附加值为特征处于“微笑曲线”的底端,新型数字基础设施建设的推进对于打通加工贸易信息流通、降低沟通成本产生了有利外部环境,同时随着数字化网络发展的推进,实现资源整合的帕累托最优成为可能,大大降低了企业、行业、地区资源错配的可能性,这对于中国实现“出口升级”提供了坚实基础。此外,由于加工贸易企业附加值低于一般贸易企业,因此新型数字基础设施是否实现了加工贸易企业向一般贸易企业转变值得进一步探究。基于此,本文定义虚拟变量process为加工贸易企业是否转变为一般贸易企业;定义虚拟变量general为一般贸易企业是否转变为加工贸易企业,构建logit模型进行新型数字基础设施影响的动态检验。结合第(7)—(8)列可以看出新型数字基础设施显著促进了加工贸易企业向一般贸易企业的转变,说明这有助于推动中国出口国内附加值率的整体提升。

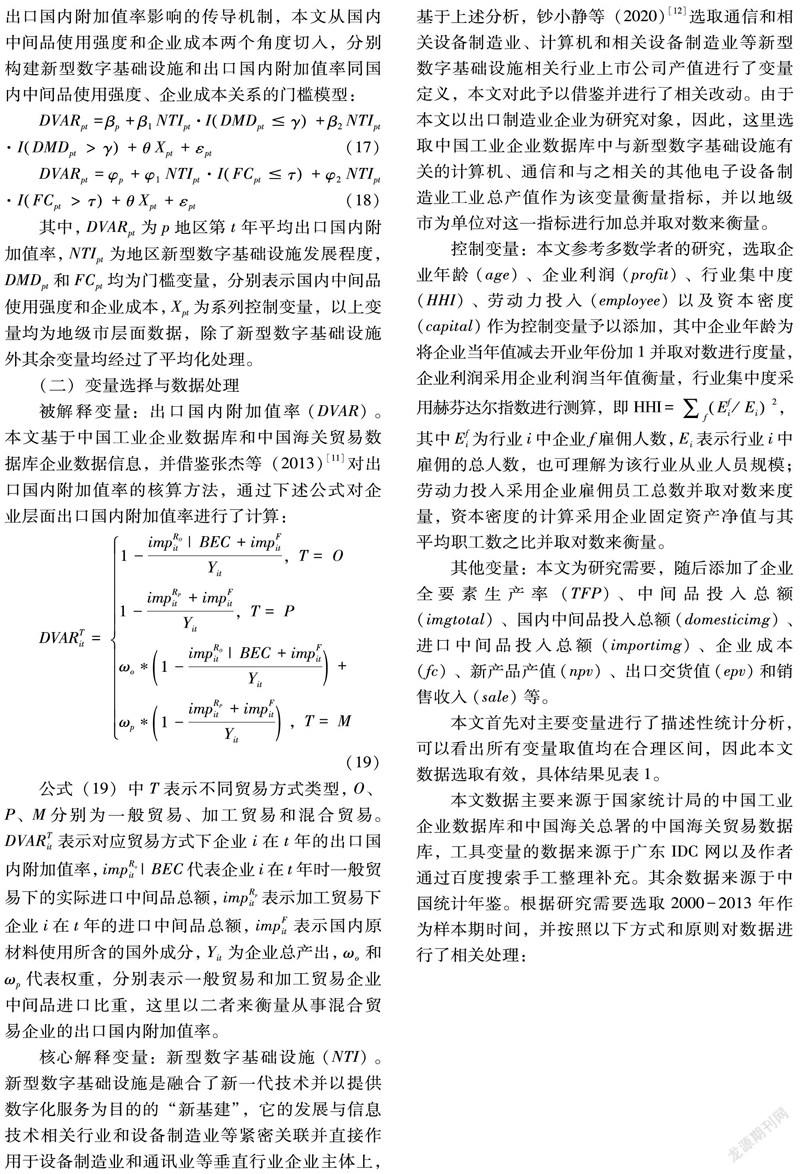

(三) 企业类型异质性检验

本文将企业类型划分为国有企业、外资企业、民营企业和集体企业四种类型,具体结果见表14。新型数字基础设施对这四种类型企业出口国内附加值率均起到了促进作用,特别是对外资企业和民营企业具有显著的促进作用。产生这一结果可能性原因在于外资企业的资金和技术实力较为雄厚,而民營企业对外部环境变动反应较为敏感且接纳程度较快,因此新型数字基础设施为这两类企业对接数字化发展渠道提供了有利契机,从而更为明显的推动这两类企业出口国内附加值率提升。由于新型数字基础设施能够为企业数字化网络发展创造良好外部条件,从而为贸易便利化发展提供机会,因此其同样也助推了国有企业和集体企业出口国内附加值率的提升,但是鉴于国有企业转型发展具有复杂性[20],因此对于新型数字基础设施建设推进带来的“红利”其存在一定滞后性。

六、结论与建议

本文以微观企业为研究对象,利用固定效应模型对新型数字基础设施和制造业出口国内附加值率的关系进行了分析,进一步通过建立门槛模型对产生该影响结果的中介传导机制进行了识别,上述结果通过了一系列稳健性检验后依然显著,随后本文对研究内容作了扩展性补充以提高文章完善度。

首先,新型数字基础设施对制造业企业出口国内附加值率的提升具有显著作用,就要素密集度来看,其对劳动密集型行业、资本密集型行业和技术密集型行业出口国内附加值率均起到了积极提升作用,但对技术密集型行业的促进作用更大。在新科技迅猛发展和产业变革背景下,推进新型数字基础设施建设是对大环境变革的很好适应,新一轮重点投资应加大对新型数字基础设施建设的关注,且由于技术密集型行业与其产生直接联系,因此该领域应抓住此次发展机会大力推动行业发展,以提升本行业出口国内附加值率并进而带动制造业真实贸易利得的提升。

其次,新型数字基础设施对制造业出口国内附加值率的提升作用主要通过提升国内中间品使用强度和降低企业成本来实现,随着国内中间品对进口中间品“替代效应”和企业成本的“成本效应”的增强,新型数字基础设施对出口国内附加值率的提升作用也逐渐增强。因此,国内中间品市场应充分抓住城市数字化和信息化发展环境,实现对信息的高效利用和共享,打破国内中间品贸易信息壁垒,推动中间品贸易自由化发展以实现制造业出口国内附加值率提升。同时,企业也应充分利用好这一外部环境成果,降低企业搜寻成本和交易成本,从而增加企业真实贸易利得实现企业高附加值发展。

最后,新型数字基础设施带来有利影响对不同经济发展程度地区具有差异性,由于基础设施更为完善和市场竞争性程度更高,高经济发展水平地区这一促进作用更为有效,对地区出口国内附加值率提升程度更大。同时,就贸易方式而言,相比一般贸易和混合贸易,其对加工贸易出口国内附加值率的促进作用更好,且推动了加工贸易企业向一般贸易企业的转变。就企业类型来看,外资企业和民营企业对新型数字基础设施的反映更为迅速和有效,相比国企和集体企业,其对数字环境的利用效率更高从而使得作用在出口贸易上的附加值程度提升更大。因此,国家在重点推进对高经济程度地区新型数字基础设施建设时,也应关注低经济程度地区相应基础设施的配套建设,进一步完善其市场外部环境进而提高市场活力,以全局视角平衡区域经贸发展,推动全域由制造大国向制造强国的转变。对企业来说应充分利用好数字化和信息化网络环境,特别是加工贸易企业应充分利用信息技术提升产品附加值,进而推动产品升级。国有企业等应加快改革,在新一轮科技变革和产业变革背景下增强市场融入能力和对新技术的利用能力,提高对数字化、信息化和网络化外部环境的适应力以提高企业竞争力和活力,从而促进企业出口国内附加值率的提升。

注释:

① 来源于中华人民共和国中央人民政府官网。

参考文献:

[1] 盛磊,杨白冰.新型基础设施建设的投融资模式与路径探索[J].改革,2020(5):49-57.

[2] 刘海军,李晴.新基建加速制造业转型升级[J].当代经济管理,2020,42(9):26-31.

[3] 刘维林.中国式出口的价值创造之谜:基于全球价值链的解析[J].世界经济,2015,38(3):3-28.

[4] Kee, H., Tang, H. Domestic Value Added in Exports: Theory and Firm Evidence from China[J]. The American Economic Review,2016,106(6):1402-1436.

[5] Halpern, L.,K.Miklos, and S. Adam. Imported Inputs and Productivity[J]. American Economic Review,2015,105(12): 3660-3703.

[6] Melitz,M. The Impact of Trade on Intra-Industry Re-allocations and Aggregate Industry Productivity[J]. Econometrica,2003,71(6): 1695-1725.

[7] Portugal-Perez A, Wilson J.S. Export Performance and Trade Facilitation Reform: Hard and Soft Infrastructure[J]. World Development, 2012, 40(7): 1295-1307.

[8] Wilson,J.S., Mann,C.L. Otsuki, T. Trade Facilitation and Economic Development: A New Approach to Quantifying the Impact[J]. World Bank Economic Review,2003,17(3): 367-389.

[9] 眭紀刚,刘影.创新发展中的竞争与垄断[J].中国软科学,2018(9):54-63.

[10]刘斌,王乃嘉.制造业投入服务化与企业出口的二元边际——基于中国微观企业数据的经验研究[J].中国工业经济,2016(9):59-74.

[11]盛丹,包群,王永进.基础设施对中国企业出口行为的影响:“集约边际”还是“扩展边际”[J].世界经济,2011,34(1):17-36.

[12]Anderson, J, E. Wincoop, Trade Costs[J]. Journal of Economic Literature,2004,42(3):691-751.

[13]张杰,陈志远,刘元春.中国出口国内附加值的测算与变化机制[J].经济研究,2013,48(10):124-137.

[14]钞小静,薛志欣,孙艺鸣.新型数字基础设施如何影响对外贸易升级——来自中国地级及以上城市的经验证据[J].经济科学,2020(3):46-59.

[15]Yu, M.J. Processing Trade, Tariff Reductions and Firm Productivity: Evidence from Chinese Firms[J]. The Economic Journal,2015, 125(585):943-988.

[16]白东北,张营营.产业协同集聚与制造业企业出口国内附加值率[J].财贸研究,2020,31(4):18-35.

[17]邵朝对,苏丹妮.产业集聚与企业出口国内附加值:GVC升级的本地化路径[J].管理世界,2019,35(8):9-29.

[18]Koopman, R., Wang, Z., Weis, J. Estimating Domestic Content in Exports when Processing Trade is Pervasive[J]. Journal of Development Economics, 2012,99(1): 178-189.

[19]杨汝岱.中国制造业企业全要素生产率研究[J].经济研究,2015,50(2):61-74.

[20]白东北,王珏,高强.创业活动是否提高企业出口国内附加值率[J].国际经贸探索,2019,35(7):21-39.

[21]许和连,成丽红,孙天阳.制造业投入服务化对企业出口国内增加值的提升效应——基于中国制造业微观企业的经验研究[J].中国工业经济,2017(10):62-80.

[22]胡敏.顶层设计将推进新一轮国企改革[J].改革,2014(5):39-41.

(责任编辑:李江)