家有男孩激励亲代挣得了更高的收入吗?

林温雅 刘冠宏 齐春宇

(临沂大学,山东 临沂 276005)

在中国社会,由于受到传统重男轻女思想的影响,父母在养育下一代时更加倾向于生育男孩。根据国家统计局第五次和第六次人口普查数据分析发现,性别比失衡在未成年孩子中尤为显著,即在0~18岁中的人口性别比明显高于107。由于传统的重男轻女思想、计划生育政策对生育数量的限制,以及超声波技术的发展等,导致父母在生育孩子时对孩子性别可能具有选择效应,尤其是经济条件较好的父母会选择超声波技术和选择性人工流产来确保家庭中拥有一个男孩。本文聚焦于生育男孩对于家庭收入是否存在激励效应,并且这种激励效果对于父母双亲是否会有所不同,以及传统的性别观念对于有男孩家庭的收入激励是否存在调节效应。

一、文献综述和假说提出

自计划生育国家政策实施以来,人口性别比就高居不下。由于男孩偏好的作用,社会生活的各阶段各方面都受到不同程度的影响。学术界研究了子女数量和子女性别对家庭收入、金融资产配置、教育投资等多方面的影响。在不同的居住模式下, 子女数量对流动人口收入存在不同影响(艾小青等,2018);所生子女中男孩数量与家庭金融行为活动活跃程度呈正比(谭燕芝和李维扬,2018);男孩偏好确实有收入激励作用(罗凯,2011);在子女数量基本确定的情形下,男孩偏好对父代收入具有正向的激励作用(刘厚莲,2017)。综观以上学者的研究结论可以得知,子女数量对家庭收入、资产配置存在显著影响,家有男孩可以使家庭获取更多的收入。但有部分学者持相反的观点,父母受男孩偏好的影响以至于在子女性别上进行选择,性别检验、流产及恢复、承担罚款等行为使得家庭生育男孩的成本升高(Handa,2000);男孩相较于女孩更加调皮,父母可能会花费更多时间在陪伴和教育上(孙妍等,2019);于是男孩偏好可能加剧家庭贫困(刘长庚和罗午阳,2019)。同时,有学者认为子女性别对父亲和母亲的影响和激励存在差异。传统观念认为母亲应该“女主内”,会挤占家庭之外的劳动时间,由此增加家务劳动时间(张琪和初立明,2020);男孩偏好对女性劳动时间具有挤出效应(Cruces和Galiani,2005;於嘉和谢宇,2014);在流动人口群体中,子女随迁的父代工资效应具有“父亲惠利、母亲受损”的性别异质性(曾永明,2020)。

在已有文献的研究基础上,本文从0~18岁未成年子女家庭入手分析子女性别对家庭收入的影响。近20年来,我国房价疯狂上涨,而男方往往要承担更多婚姻责任的费用,在缔结婚姻契约时以提供一套房产作为家庭生活的开端。生育男孩的父母会因为婚姻缔结成本的上升而承担更多的经济压力,在其所能承受范围内需要更加努力工作,以赚取更多收入。综上所述,本文提出以下三个假说:

假说1:家有男孩能激励家庭挣取更高的收入;

假说2:家有男孩对父亲收入的激励作用强于母亲;

假说3:传统观念强的家庭,家有男孩会强化家庭收入的激励效应。

二、数据来源与变量说明

(一)数据来源和样本筛选

本文的研究数据来源于2015年中国人民大学中国调查与数据中心CGSS数据。通过定期、系统地收集中国人与中国社会多方面的数据,总结社会变迁的长期趋势,探讨具有重要的理论和现实意义的社会议题,推动国内社会科学研究的开放性与共享性,为政府决策与国际比较研究提供数据资料。2015年CGSS项目调查覆盖全国28个省区、市区的478个村居,共完成有效问卷10 968份。

之所以采用2015年CGSS数据,是因为2017年CGSS数据虽已公布,但CGSS2017问卷设计中将有关家庭成员信息表放置于问卷最后,有许多受访者在填写时可能由于忽略或缺乏耐心等原因,使家庭成员信息有许多缺失值,无法达到本文研究的使用要求,使本文的研究目的无法得到实现,所以最终采用了CGSS2015年的数据进行实证研究。

本文的样本选取限定在受访者年龄在22~60岁,并且家有0~18岁未成年子女的家庭。这是考虑到家里有未成年的男孩时,父母会有为其以后结婚买房的打算,有可能会激励父母努力工作,符合本文研究的主旨。数据清洗后,经过处理,最终得到样本容量2 301个。

(二)变量说明和描述性统计

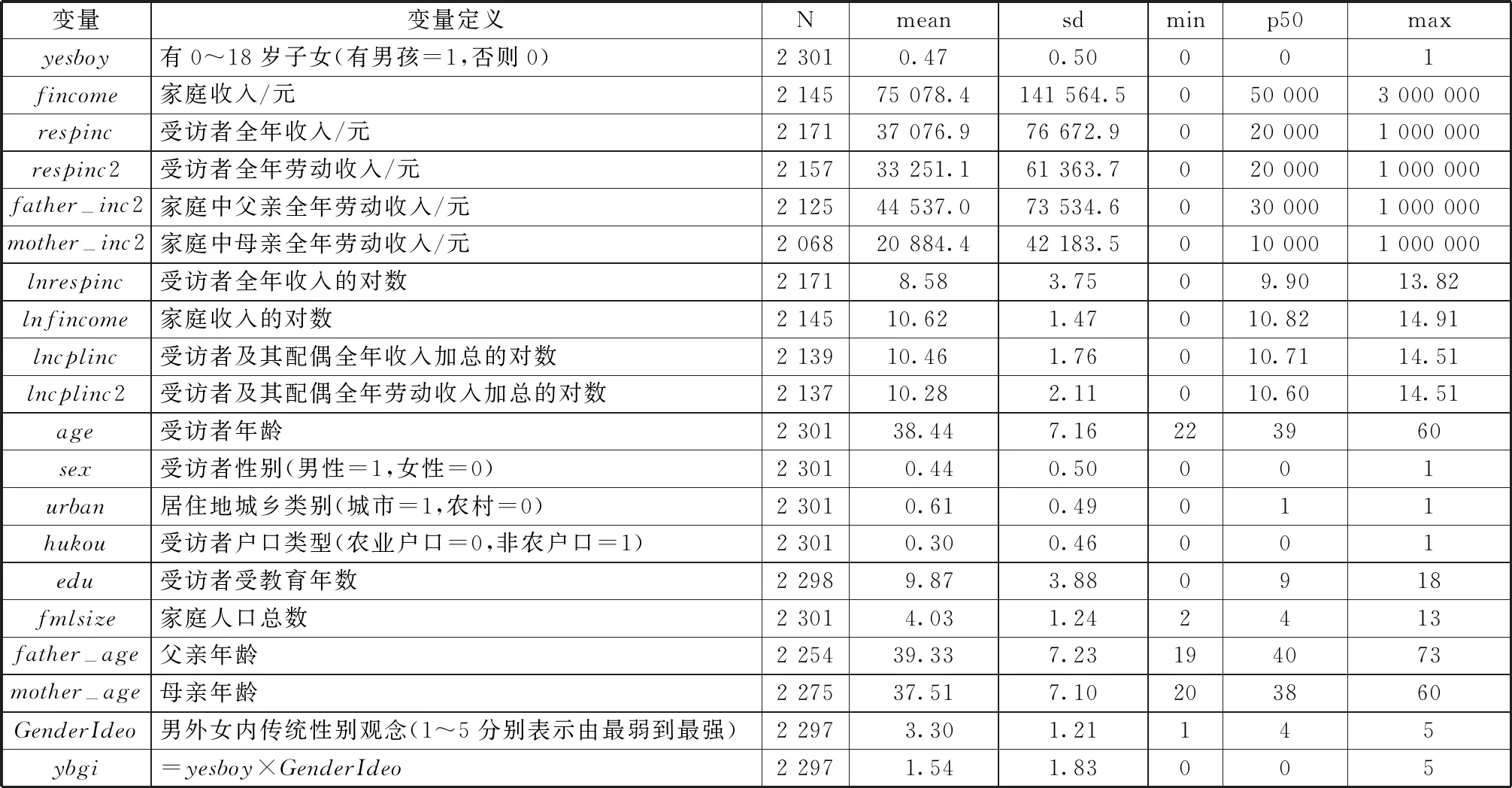

1.被解释变量:家庭收入。问卷询问了受访者的家庭收入情况,以问题“您家2014年全年家庭总收入是多少?”来衡量家庭收入,而样本中部分收入数据以缺失值呈现,可能是部分家庭不愿透露其家庭收入或是不透露个人收入等情况,所以也参考了亲代收入的加总数据。亲代收入问题有“您个人去年(2014年)全年的总收入是多少?”和“您个人去年(2014 年)全年的职业劳动收入是多少?”可以以这两个问题为基础衡量亲代收入水平。在进行样本筛选时,为减少极端值对结果的影响,对家庭收入变量高于300万元的情况,归并为300万元,在有0~18岁未成年子女的家庭样本中归并了4个观测值。

2.核心解释变量:子女性别变量“家有男孩”。本文研究0~18岁子女家庭里是否有男孩对亲代收入的作用,采用的是虚拟变量,有男孩家庭变量值为1,没有男孩则为0。

3.控制变量:亲代职业、受访者年龄、受访者性别、居住地城乡类别、户口类型、教育程度、家庭人口总数和传统性别观念程度。亲代职业则参考张昭时和钱雪亚(2011)的好与差行业进行区分,其中1为好行业,0为差行业。由于本文研究男孩对亲代收入的激励影响,所以不考虑无工作的样本数据。年龄为连续变量,一般情况下在22岁开始工作,到60岁退休,所以控制受访者年龄在22~60岁。户口为虚拟变量,分农业户口和非农业户口,居住地城乡类别为虚拟变量,其中1为城市,0为农村。教育程度以受教育年限衡量,私塾为2年,小学为6年,初中为9年,职业高中、普通高中、中专、技校为12年,大学专科为15年,本科为16年,研究生及以上为18年计。家庭人口总数为连续变量,问题为“您家目前住在一起的通常有几个人?(包括受访者本人)”。传统性别观念的问题为“您是否同意男人以事业为重,女人以家庭为重?”5为完全同意,1为完全不同意。

主要变量定义和描述性统计如表1所示。

表1 主要变量定义和描述性统计

在基于上述数据筛选和变量分析的基础上,本文对有0~18岁子女家庭性别偏好与家庭收入之间的影响进行回归分析,并构建计量模型进一步研究。

三、计量模型与回归结果

(一)计量模型

设定基准计量模型为:

fincome=α+β·yesboy+∑γ·controls+ε

其中,fincome为家庭收入,yesboy为家庭中子女性别变量,使用虚拟变量表示,家有男孩取值为1,controls为一系列控制变量,包括亲代职业、受访者年龄、教育程度、户口、居住地城乡类别、一周工作时间、家庭人口总数、所属四大区域和传统性别观念程度等。β、γ为相应变量的回归系数,α表示截距项,ε为误差项,均在控制省份固定效应条件下进行回归。

(二)基准回归结果

基准回归结果如表2所示。其中模型(1),(2),(3)使用最小二乘回归方法(OLS),模型(4),(5),(6)采用分位数回归方法(QR)。无论是OLS回归结果,还是QR回归结果,均显示家有男孩比没有男孩更能激励父母获取更高的收入,支持了本文的假说1,这与罗凯(2011)的结论也是一致的。

表2 基准回归结果

从OLS结果来看,模型(1)中控制家庭特征变量的家庭人口数,得出有男孩的家庭比只有女孩的家庭年收入多出17 656.84元;加入了人口统计变量因素的模型(2),显示有男孩的家庭仍比只有女孩的家庭年收入多出16 408.30元;引入受访者教育年限的模型(3),显示有男孩的家庭比只有女孩的家庭年收入多出15 283.75元。核心解释变量的回归系数虽然在统计上是显著的,但根据表1描述统计的结果,家庭平均收入在7.5万元左右,因此OLS回归结果显示家有男孩时,家庭年收入多出大约1.53~1.77万元左右,显得有点过高了,似乎不太可信。事实上,由于家庭收入具有典型的右偏特征,均值会比中位数大,右偏越厉害,则均值比中位数高出越多。从表1看,家庭收入中位数为5万元,低于平均收入2.5万元,这意味着样本数据的结构右偏比较严重,所以为了减小极端值的影响,我们进一步使用中位数回归方法进行检验。

从QR方法的中位数回归结果来看,模型(4),(5),(6)显示,家有男孩的家庭比家有女孩的家庭年收入中位数高出大约3 747~4 736元,同样验证了家有男孩确实对家庭收入的增加有显著的促进作用。

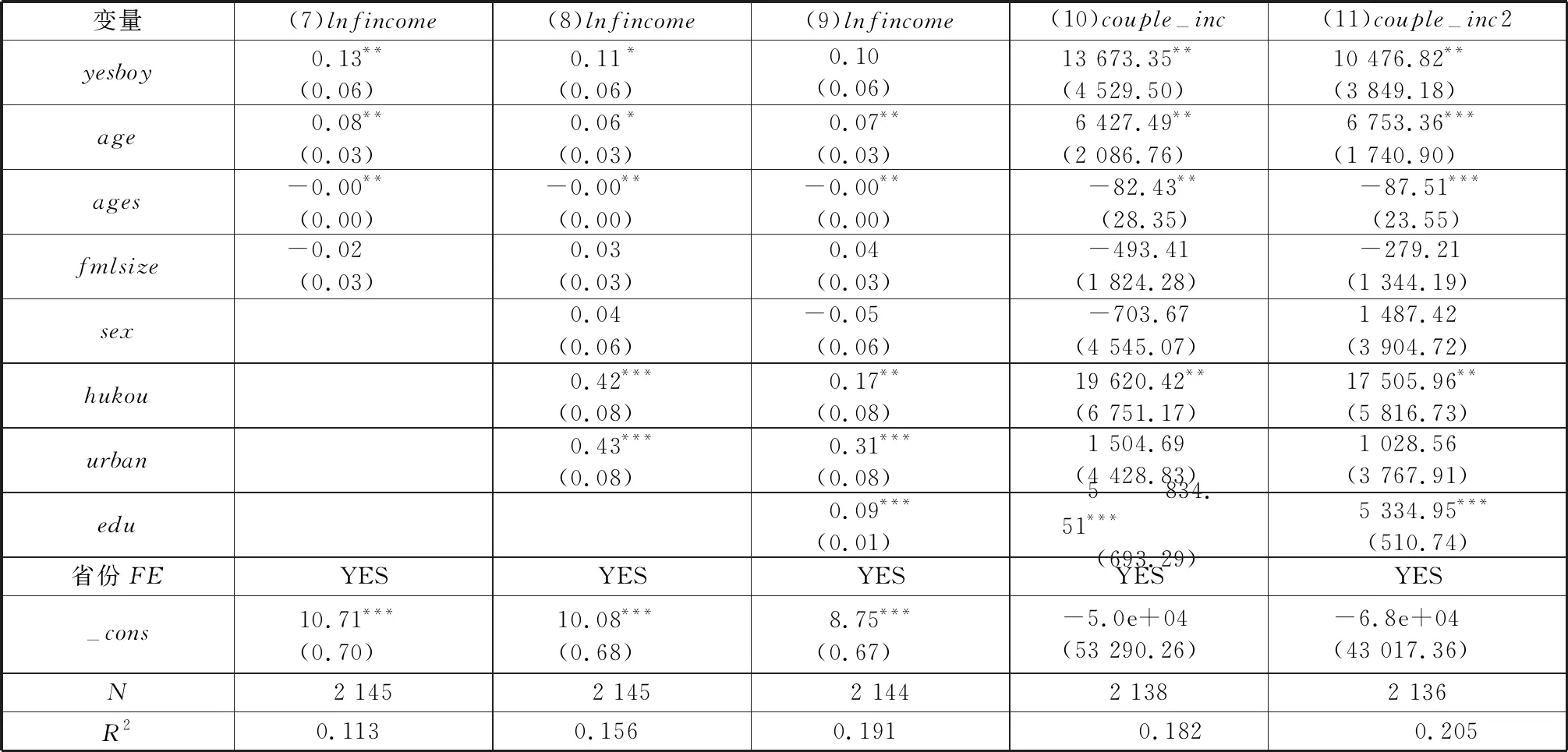

(三)稳健性检验

为考察回归结果的稳健性,本文在原有计量模型的基础上,更改因变量的度量方式,一是使用了家庭全年总收入的对数,二是使用受访者及其配偶的全年收入的加总,三是使用受访者及其配偶全年劳动收入的加总,分别进行检验,如表3所示。模型(7)中,有男孩的家庭比只有女孩的家庭收入增加13%;模型(8)中,有男孩的家庭比只有女孩的家庭收入增加11%;模型(9)中,有男孩的家庭比只有女孩的家庭收入增加10%,但没有通过0.1的显著性水平检验;模型(10)和模型(11)分别显示,有男孩的家庭全年收入平均增加13 673.35元,全年劳动收入平均增加10 476.82元。稳健性检验的结论与基准回归结果是基本一致的,表明假说1的结论是稳健的。

表3 稳健性检验

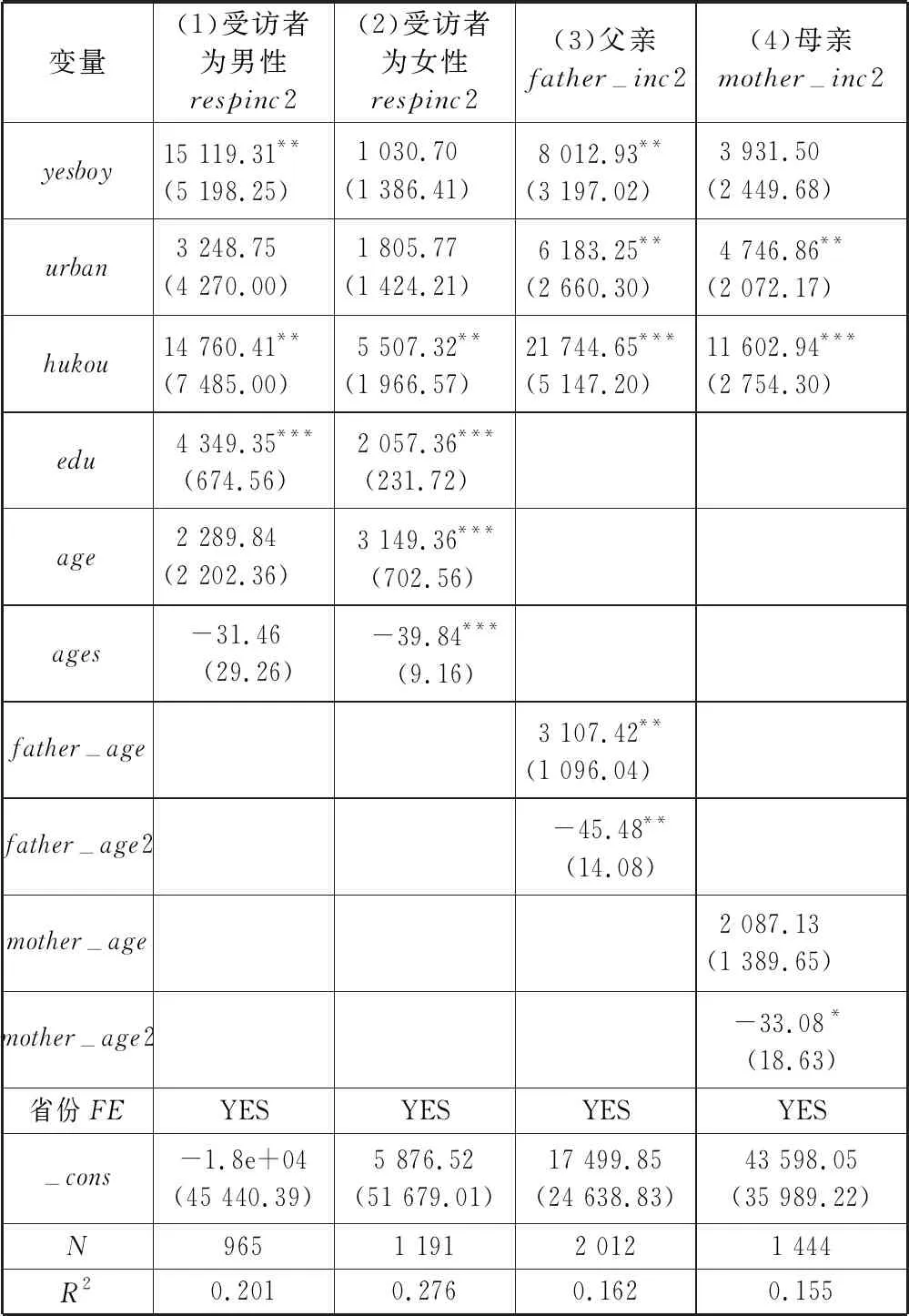

(四)家有男孩对父母收入效应的异质性检验

现在对假说2进行检验,家有男孩对父亲和母亲各自收入的激励是否存在异质性,如表4所示。模型(1)和(2)分别为受访者为男性及女性的回归结果;模型(3)和(4)则是对家庭中父亲、母亲进行区分后以其劳动收入作因变量所做的回归。这里仅考虑劳动收入,因为非劳动收入难以把父亲、母亲的收入完全分开。模型(1)和模型(2)的回归结果显示,家有男孩会让男性受访者收入增加15 119元,统计上是显著的,让女性受访者收入增加1 030.7元,但统计上不显著。由此可见,家有男孩对男性受访者显著,对女性受访者不显著。因为受访者中女性较多,为避免因受访者性别选择的非随机性问题导致回归结果可能存在偏差,所以重新整理数据,把每个家庭的父亲和母亲的劳动收入分别进行统计,这样可以增加样本容量,避免可能存在的受访者性别偏差问题。模型(3)和模型(4)的回归结果显示,家有男孩显著地增加了父亲的劳动收入,但对母亲劳动收入的增加效应没有通过显著性检验。由此说明假说2是成立的,即家有男孩对父亲收入的激励作用强于母亲。这可能是因为生育男孩对母亲的外出工作存在挤出效应,女性总是被认为需要花费更多时间照顾孩子。本文的结果与Eleanor Jawon Choi和Jisoo Hwang(2015)利用韩国数据研究出的结果相符合。

表4 家有男孩对父母收入效应的异质性

(五)传统性别观念的调节效应检验

传统性别观念的调节效应检验如表5所示。分别以家庭全年总收入、家庭全年总收入的对数、受访者全年收入的对数作为因变量,ybgi=yesboy×GenderIdeo,yesboy是有男孩的家庭,GenderIdeo为受访者关于“男人以事业为重,女人以家庭为重”的认可程度。模型(1)显示,ybgi的系数不显著,可以认为当以家庭收入的水平值为解释变量时,传统性别观念不存在调节效应。而模型(2)和模型(3)均显示传统性别观念存在显著的调节效应,即越传统的家庭,收入往往会因为家有男孩而增长,ybgi每增加1个单位,即传统性别观念增加1个单位,收入在模型(2)显著增加15%,在模型(3)增加22%。因此假说3得到验证。

表5 传统性别观念的调节效应

四、结论

本文使用CGSS2015数据对拥有0~18岁子女的家庭进行研究,结果发现:第一,家有男孩激励家庭挣取了更高的收入;第二,收入激励效应对父亲和母亲存在差异,家有男孩激励父亲提高了收入,但对母亲的收入提升效应不存在;第三,传统性别观念意识对激励效应具有调节作用,传统性别观念越强,则家有男孩对家庭的收入激励效应越大。根据实证结果可以得知,性别偏好依然存在,但随着我国社会政治、经济、文化、制度等各方面的进一步完善与发展,性别不平等的影响会逐渐减小,也就是说性别偏好是以长期性作用存在的,要持续跟踪观测,才能根据实际情况进行更改与完善。在此过程中,针对性地设立举措应对性别偏好,对我国社会文化发展具有一定的积极意义。