试论太初改历中的历元确定与藉半日法问题

肖 尧

(清华大学科学史系,北京 100084)

太初改历作为西汉最重要的历法改革,在中国古代天文学发展中有着重要意义。我们甚至可以说,中国古代天文学“汉范式”的确立是自太初改历而起的。汉初,天文学理论诸家并存,而后经改历归为一统,并且以“历本之验在于天”奠定后世天文学的发展之基。因此对太初改历这一过程,应给予更多关注,本文对太初改历中的两个具体问题进行讨论,力图还原更为清晰、具体的改历过程,并借此加强中国传统天文学范式的研究。

历元作为中国古代历法的起算点,是影响历法准确性的关键参数,因此确定准确(合天)的历元至关重要。西汉武帝太初元年(前104)颁行新历《太初历》,其历元定为太初元年岁前十一月甲子朔日夜半。《太初历》以既是合朔时刻又是冬至时刻的(太初元年岁前)十一月甲子夜半作为历法起算点,无疑相当完美,一般认为,这个完美历元由汉颛顼历推算而得。本文对太初改历中的历元确定问题进行仔细分析,认为《太初历》的历元并非全凭(西)汉初历法推算而定。在对《太初历》历元确定问题的考察中,太初改历中的两桩疑案——“(历)不能为算”和“藉半日法”之谜也将有新的解答。

1 《太初历》的历元确定问题

太初改历发生在西汉武帝时期,其最终结果是国家颁行邓平等人所制的新历《太初历》。《太初历》“以律起历”,以八十一为日法,定太初元年岁前十一月甲子朔日夜半为历元,这些都与《三统历》(1)《三统历》为中国第一部有完整术文传世的历法。相同,因此一般认为《三统历》是刘歆(约前53—前23)根据《太初历》改编而成,两历的内容并无区别。但这种看法并不准确,薄树人已经指出《太初历》和《三统历》在几个方面的明显区别,《三统历》实际上有别于《太初历》[1]。《三统历》与《太初历》的差异,要求学者们研究《太初历》的相关问题更需谨慎。事实上,《太初历》作为西汉行用时间最长、影响最大的历法,对其研究仍相对薄弱,而在关于《太初历》的研究中,历元确定问题最为关键,它可以被看作是串联整个《太初历》制定过程的线索,本文接下来就对其进行分析。

1.1 太初改历的过程

《太初历》经由太初改历而定出,其制定过程相对复杂,我们先来梳理太初改历的始末。关于太初改历的起因可见《汉书·律历志》的记载:

至武帝元封七年,汉兴百二岁矣,大中大夫公孙卿、壶遂、太史令司马迁等言“历纪坏废,宜改正朔”。是时御史大夫兒宽明经术,上乃诏宽曰:“与博士共议,今宜何以为正朔?服色何上?”宽与博士赐等议,皆曰:“帝王必改正朔,易服色,所以明受命于天也。创业变改,制不相复,推传序文,则今夏时也。臣等闻学褊陋,不能明。陛下躬圣发愤,昭配天地,臣愚以为三统之制,后圣复前圣者,二代在前也。今二代之统绝而不序矣,唯陛下发圣德,宣考天地四时之极,则顺阴阳以定大明之制,为万世则。”于是乃诏御史曰:“乃者有司言历未定,广延宣问,以考星度,未能雠也。盖闻古者黄帝合而不死,名察发敛,定清浊,起五部,建气物分数。然则上矣。书缺乐弛,朕甚难之。依违以惟,未能修明。其以七年为元年。”遂诏卿、遂、迁与侍郎尊、大典星射姓等议造汉历。([2],页1400—1401)

可见,太初改历明面上的直接原因是司马迁等人上书“历纪坏废,宜改正朔”,此时汉初所用历法误差明显,时常与实际天象不合,因此需要改历。其后,汉武帝诏明于经术的御史大夫倪宽(2)即上述引文中“兒宽”,“兒”作姓时同“倪”。询问此事,倪宽和博士赐等人商议后也支持改历,在这样的情况下,汉武帝才下令改元封七年为太初元年,并且命卿、遂、迁与侍郎尊、大典星射姓等人负责制定新历。但《汉书·律历志》紧跟着写道:

遂诏卿、遂、迁与侍郎尊、大典星射姓等议造汉历。乃定东西,立晷仪,下漏刻,以追二十八宿相距于四方,举终以定朔晦分至,躔离弦望。乃以前历上元泰初四千六百一十七岁,至于元封七年,复得阏逢摄提格之岁,中冬十一月甲子朔旦冬至,日月在建星,太岁在子,已得太初本星度新正。姓等奏不能为算,愿募治历者,更造密度,各自增减,以造汉《太初历》。([2],页1401)

这是说大典星射姓等人受命制定新历后马上进行观测,最终定下“中冬十一月甲子朔旦冬至”,并且“已得太初本星度新正”,但随后这批制历者突然上奏“(历)不能为算”,而且提出要招募新的治历者,重新制定新历。此时间节点可作为太初改历前后半段的分界点,至此太初改历的前半段结束。在太初改历的前半段中,大典星射姓等人上奏“(历)不能为算”这件事情令人十分疑惑,其奇怪之处有二:一是历法的历元和星星的位置都已确定,为何历法还会“不能为算”;二是“不能为算”的困难之大竟然让大典星射姓等人束手无策,以至于甘愿另请高明者重新造历。这就是太初改历中的第一桩疑案——“(历)不能为算”之谜。

《汉书·律历志》接着记载了太初改历后半段的情形:

乃选治历邓平及长乐司马可、酒泉候宜君、侍郎尊及与民间治历者,凡二十余人,方士唐都、巴郡落下闳与焉。都分天部,而闳运算转历。其法以律起历,曰:“律容一龠,积八十一寸,则一日之分也。与长相终。律长九寸,百七十一分而终复。三复而得甲子。夫律阴阳九六,爻象所从出也。故黄钟纪元气之谓律。律,法也,莫不取法焉。”与邓平所治同。于是皆观新星度、日月行,更以算推,如闳、平法。法,一月之日二十九日八十一分日之四十三。先藉半日,名曰阳历;不藉,名曰阴历。所谓阳历者,先朔月生;阴历者,朔而后月乃生。平曰:“阳历朔皆先旦月生,以朝诸侯王群臣便。”乃诏迁用邓平所造八十一分律历,罢废尤疏远者十七家,复使校历律昏明。宦者淳于陵渠复覆《太初历》晦、朔、弦、望,皆最密,日月如合璧,五星如连珠。陵渠奏状,遂用邓平历,以平为太史丞。([2],页1401—1402)

在大典星射姓等人上奏“不能为算”之后,可视为太初改历的后半段。汉武帝在得到“不能为算”的上书后又招募了新的治历者,其中有官方治历者,如邓平,也有民间治历者,如唐都、落下闳。这些治历者将各自的历法与实际天象核验比对,以此选出最准确的历法定为《太初历》。这次历法比验的结果是:邓平与落下闳所造的八十一分律历最为准确,其后此历又通过复验,最终被定为《太初历》。

1.2 《太初历》历元的确定

按《史记·太史公自序》《史记·孝武本纪》以及《汉书·武帝纪》所述:

五年而当太初元年,十一月甲子朔旦冬至,天历始改,建于明堂,诸神受纪。([3],页3296)

其后二岁,十一月甲子朔旦冬至,推历者以本统。天子亲至泰山,以十一月甲子朔旦冬至日祠上帝明堂,每修封禅。([3],页481)

太初元年冬十月,行幸泰山。十一月甲子朔旦,冬至,祀上帝于明堂。[4]

再结合《汉书·律历志》的记载(3)可见上节的《汉书·律历志》引用内容。,可知在元封七年十一月之前,大中大夫公孙卿、壶遂、太史令司马迁等人就上书说过“历纪坏废,宜改正朔”的事情,而改元更历,需要为新历确定一个起点。本文认为,司马迁等人在提出改历意见之时就已经算出了一个“好日子”——太初元年岁前十一月甲子,它既是冬至又是朔日,而且日干支为甲子居首,可以说是新历起点的完美备选。因此,汉武帝才会在十一月甲子这天“祀上帝于明堂”,推改新历。在新历确定了新历起点在甲子日之后,司马迁等人更进一步,将《太初历》的历元定为太初元年岁前十一月甲子夜半(0刻),它比十一月甲子更精准也更完美,接下来我们将探析《太初历》历元确定的具体过程。

新历《太初历》的历元作为历法的起算点,要求冬至时刻与合朔时刻相合,司马迁等人在确定新历历元时自然需要先定出冬至时刻和合朔时刻,并依据这两个时刻来确定历元。需要说明的是,根据之前的研究([5],页5),西汉太初改历时既不能以圭表测影定出冬至时刻,也不能用交食验天定出合朔时刻,因此司马迁等人定冬至时刻和合朔时刻都只能依靠历法推算。

推定冬至时刻和合朔时刻时,新历尚未制定,司马迁等人和大典星射姓等人显然无法使用新历,但当时他们所用的历法目前未有定论,通常认为,太初改历之前,西汉用《颛顼历》,但其中细节仍需要讨论。因此在讨论推算冬至时刻和合朔时刻问题时,我们有必要结合考古出土的西汉历谱进行分析。

接下来分析合朔时刻的推算。《太初历》之前,推算合朔时刻的方法尚没有定论[8],但如果结合最新出土的胡家草场历简[9]内容,那么汉武帝元光元年至太初元年期间的合朔时刻推算方法当以陈久金和陈美东的“借半日法”推步法[10,11]最为合理。此处需要解释的是,“借半日法”推步法是指在推算合朔时刻时加半天,陈久金等人用“借半日法”这个名字来命名,但此合朔推步法与邓平所言的“藉半日法”并非一回事,笔者认为陈久金等人提出的合朔推步法更合适的名字应是“加半日”推步法。

综合来看,以上推冬至和推合朔方法都不能推出《太初历》的历元在十一月甲子夜半,因此,我们又考虑了其他可能。

在《新唐书·历志》中,有这样的记载:

颛顼历上元甲寅岁正月甲寅晨初合朔立春,七曜皆直艮维之首。[12]

因此,我们就可以大致地还原太初改历前半段的过程:元封七年十一月之前,司马迁等人向汉武帝提议改历,并且为汉武帝提供了一个漂亮的新历起点——十一月甲子朔日冬至,于是汉武帝在十一月甲子这天“祀上帝于明堂”,之后汉武帝向其他明于经术的大臣进行问询,最终下诏进行新历的制定工作。在改历时,大典星射姓等人推算出十一月甲子朔日恰为冬至,并且冬至时刻与夜半十分接近,因此甲子夜半正可以作为新历的完美历元。即便推算的合朔时刻有超过半天的偏差,改历官员们还是决定以甲子夜半为历元,应对的方法则是将合朔时刻提前到甲子夜半。定出新历历元之后,改历官员们接着进行实测校验工作,可最后接近完工的时候,突然上书说“不能为算”,下面我们将对此进行解析。

1.3 《太初历》确定历元所产生的困境

对于“不能为算”这一问题,薄树人曾有过论断,他认为难以解决的问题是太初元年的太岁纪年的年名矛盾,《史记·历书》和《汉书·律历志》中都有太初元年为阏逢摄提格(即甲寅年)的记载([14];[2],页1401),但大典星射姓等人却认定“日月在建星,太岁在子”,即太初元年应为丙子年,因此大典星射姓等人“不能为算”的主要原因是由于不能调和太初元年的太岁纪年年名矛盾。但此种解释有三点疑议:首先,太岁纪年年名的问题和推算不太相关,如果是太岁纪年年名的矛盾不能解决,大典星射姓等人似乎不应说“不能为算”;其次,太岁纪年年名的矛盾虽然显著,但这个矛盾的解决难度还不足以让大典星射姓等人甘认无能,并请皇帝另请高明,因为按薄树人所言,邓平、落下闳对年名矛盾也只是采用含糊敷衍的办法就应对了过去([7],页256);最后,太岁纪年年名的矛盾既然没有实际解决,参与太初改历后半段的侍郎尊、大典星射姓等人难道会毫无异议?这样看来,“不能为算”之谜的核心难题仍需要进一步探究。

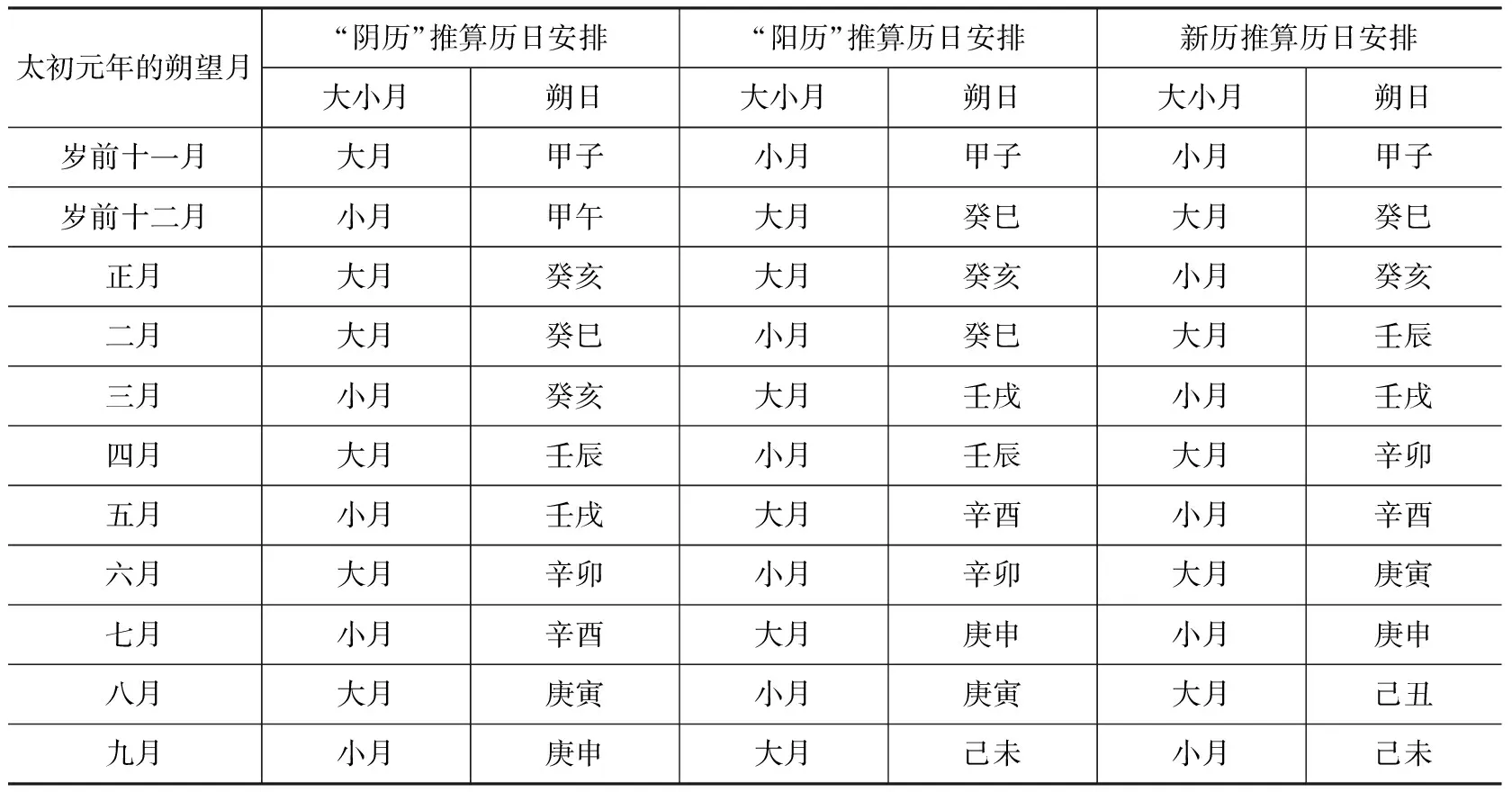

我们知道,新历历元在未确定之前,西汉必然有一部正在行用的历法,司马迁等人可能是根据这部历法推定了新历历元(5)司马迁等人在确定新历历元时也可能采用其他历法进行推算,比如司马迁本人的历法(通常认为记载于《史记》中的历数甲子篇是司马迁所创的历法),前文就此问题已进行了相关讨论,但目前学界对此仍没有共认的回答。。此外,中国自周朝开始就有颁朔、告朔的传统[15],同时秦至西汉前期,皇朝将颁朔作为一项行政措施来执行,目的是便于行政[16]。因此,太初元年岁前十月西汉官方应进行过颁历活动(6)当时西汉仍以十月为岁首,因此按照传统,颁历活动应于岁首十月进行。,按当时行用历法的推算,其推算的历日排布情况列于表1。这里需要说明的是,结合考古出土的元光元年历谱、胡家草场历简及秦汉历法的状况[8,17],我们认为当时行用的历法为四分历,使用十九年七闰规则,并且在合朔时刻推算上采用陈美东和陈久金的“借半日法”推步法。

表1 新历历元确定前后的两种历日安排对照表

续表1

明显地,太初改历前使用的历日安排(8)表1中所列太初元年朔望月止于九月,是因为太初改历前颁布的旧历截至太初元年九月,即太初元年岁前十月至太初元年九月,共计十二个朔望月。中,太初元年的岁前十一月、十二月以及正月分别为大月、小月、大月;而使用新历历元的历日安排中,太初元年的岁前十一月、十二月以及正月分别为小月、大月、小月(9)需要说明的是,虽然表1中列出了新历的太初元年岁前十月的朔日,但我们不必考虑此月,因为此月的历日必然是按照旧历安排的。因此在表2中我们不再列太初元年岁前十月的情况。。此外,上述两种历日安排中,太初元年二月至九月的各月朔日都相差1日。这样一来,司马迁等人在确定新历历元之后就面临一种困境:太初元年岁前十月刚刚颁布当年的历日安排,但按照新历历元,全年的历日安排都需要进行改动。如果选择改动,那就说明刚颁布的历日安排有误,这对于治历官员而言是大过错,更严重地讲,这表明汉武帝一直以来未得天授正统;而如果不改动,历法的后天将更加严重,同时改制新历也将不能完成。在这样两难的境地下,司马迁等人如何应对呢?《汉书·律历志》中记载:“姓等奏不能为算,愿募治历者,更造密度,各自增减,以造汉《太初历》。”([2],页1401)这大概是让大典星射姓出头,言明自己能力不足,新历难以为算,并希望皇帝另请贤人来继续制定新历。由此笔者认为新历在确定新历元时产生的困境才是“不能为算”之谜的关键问题。

2 对“藉半日法”问题的解释

在大典星射姓等人提出“不能为算”之后,汉武帝为了继续改历又下令招募贤才解决难题,于是有十八家历法参与第二轮的太初改历,经过比历,最终邓平的历法被定为《太初历》。

在《史记·孝武本纪》和《汉书·武帝纪》中,有以下记载:

(太初元年)夏,汉改历,以正月为岁首,而色上黄,官名更印章以五字。因为太初元年。([3],页483)

(太初元年)夏五月,正历,以正月为岁首。[4]

这表明在太初元年的五月,邓平历已被定为《太初历》。同时,在《汉书·律历志》中,还专门介绍了邓平的“藉半日法”,它将一部历法区分为“阳历”和“阴历”,并且说“阳历朔皆先旦月生,以朝诸侯王群臣便”。令人疑惑的地方在于:邓平为何将历法区分为“阳历”和“阴历”,此举的目的是什么?这可以视为太初改历过程中的第二桩疑案,一般称为“藉半日法”之谜。

关于邓平的“藉半日法”,《汉书·律历志》记载是:

先藉半日,名曰阳历;不藉,名曰阴历。所谓阳历者,先朔月生;阴历者,朔而后月乃生。平曰:“阳历朔皆先旦月生,以朝诸侯王群臣便。”([2],页1401)

前人在分析“藉半日法”时,首先的争论是“阳历”是后天的历法还是先天的历法(10)陈美东和陈久金在《从元光历谱及马王堆帛书〈五星占〉的出土再探颛顼历问题》中认为“阳历”是一种后天的历法,新月在朔日之前就能看见;而薄树人在《中国古代历法》中则认为“阳历”应是一种先天的历法。。按邓平所说,“阳历”要先藉半日,关键是看“藉”字做何解。但“藉”字本身理解为“加”和“减”都可,因此,只能再看其他对“阳历”的表述。

“阳历”是“先朔月生”,一般来解,“月生”指新月出现,则“先朔月生”是说在朔日之前新月出现,因为新月一般出现在初二、初三,因此这是明显的历法后天。同时,“阳历朔皆先旦月生”,这句话比较奇怪,因为如果按“月生”为新月出现解释,那么此句就是说在“阳历”的朔日新月先于太阳升起,它本身的含义没有问题,但其后紧接“以朝诸侯王群臣便”,是说方便诸侯王和群臣朝见皇帝(11)“朝诸侯王群臣”中的“朝”为使动用法,意为使诸侯王群臣朝,此用法也可见《汉书·武帝纪》中的“二年春正月,朝诸侯王于甘泉宫,赐宗室”。。如此一来,整句话就翻译为:“阳历”的朔日这天新月出现会早于日出,这是为了方便诸侯王和群臣朝见皇帝。但我们知道,新月傍晚在西边出现,这对诸侯王和群臣朝见皇帝来说并没有什么便利。事实上,能为群臣朝见皇帝提供方便的情况是残月在太阳升起前出现在东方,这样凌晨的月光就能够方便群臣更早地出发。如果按这样理解,那么“阳历朔皆先旦月生”的含义就变为:“阳历”的朔日这天月亮(东方残月)在太阳升起前出现,也即“月生”指月亮出现,而不是特指新月出现。在这种理解下,“阳历朔皆先旦月生”中的“阳历”将是一种先天的历法,而“先朔月生”的“阳历”常被认为是一种后天的历法(12)认为“先朔月生”的“阳历”的是一种后天的历法,根据是“月生”指新月出现。,薄树人即持此种观点([7],页253、257)。但笔者认为,史料中前后句里的同一个特有名词不太可能含义不同,“先朔月生”的“阳历”实际上也可能是先天的历法。

前面已经提过,“月生”指月亮出现,而不是特指新月出现。那么“先朔月生”中的月亮就可以是东方残月,那么“先朔月生”就是说:残月在朔日前出现,再结合“藉半日法”的说法,即残月会在晦日出现,而实际上残月见于晦前一、二日,因此“先朔月生”的“阳历”也是一种先天的历法。这样,“先朔月生”的“阳历”和“阳历朔皆先旦月生”的“阳历”含义一致,都是先天的历法。

通过上述分析笔者确定邓平的“阳历”是一种先天的历法,那么“藉半日法”的“藉”即“减”的含义,实际操作时就是将合朔时刻提前半天。所以,在邓平的“藉半日法”中,“阳历”需要将原本历法的合朔时刻减去半天,“阴历”即原本的历法不变。接下来的问题是:邓平特意用“藉半日法”分出“阳历”和“阴历”的目的何在?笔者认为这种做法是为了解决“不能为算”的困境。

我们先来看邓平的“阳历”和“阴历”,“阴历”显然和太初元年年前十月颁布的历日安排完全一致;而“阳历”将合朔时刻提前半天,会产生一个新的历日安排,将它与“阴历”推算历日安排和新历推算历日安排列于表2。

表2 “阳历”“阴历”和新历推算的三种历日安排对照表

我们知道,就颁布的历法而言,表面上只需关注两个内容,即大小月和朔日。根据上表,“阴历”(旧历)的太初元年岁前十一月、十二月和太初元年正月分别为大月、小月和大月,与新历皆不同,而朔日只有太初元年岁前十二月相差一日,其余两月相同;从太初元年二月至九月,“阴历”与新历的大小月皆相同,朔日则皆差一日。而“阳历”和新历相比,只有太初元年岁前十一月和十二月大小月相同,其后太初元年正月至九月,大小月皆不同;而朔日中,太初元年岁前十一月和十二月的朔日相同,其后太初元年正月至九月,奇数月的朔日相同,偶数月的朔日相差一日。显然,邓平的“阴历”和“阳历”与新历都有差别,细究这些差别,再结合上文对“阴历”和“阳历”的分析,“藉半日法”之谜将有新的解答。

上文提到,太初改历的首批治历者由于新旧历的历日排布冲突而陷入改与不改的两难,这是发起第二轮改历的主要原因,也是第二轮改历必要解决的问题,笔者认为邓平的“藉半日法”正是为此而提。《太初历》在太初元年五月正式颁行,也即是说其年五月就要使用新历(即《太初历》)的历日安排,从表2中可以看到,新历的五月朔日在辛酉,而旧历五月朔日在壬戌,新历较旧历早一日,同时新历与旧历的五月都是小月,因此邓平的首要任务是调和新旧历五月朔日的矛盾,以保证颁行新历顺利。我们可以看到,在邓平那里,按照“阳历”,五月朔日在辛酉,和新历一致;按照“阴历”,五月朔日在壬戌,和旧历一致。所以在邓平那里,新旧历的朔日都可视为正确,即新旧历都是合理的,这就解决了之前“不能为算”的难题。但邓平也知道,如果严格按照“阳历”,六月朔日会在辛卯,比新历晚一日,并且“阳历”的大小月也与新历不同。对此,笔者猜测邓平的解释策略如下:首先承认旧历(即“阴历”)正确无误,再通过“阳历”来说明新历的五月朔日也没有错误,那么五月为小月,但其朔日可以有两个,对不精历术的人而言,会自然地推出太初元年六月的朔日也有两个,分别是辛卯和庚寅,并且六月为大月,以此方法类推至太初元年九月,显然新旧历的历日安排都正确无误。因此邓平只需要以“藉半日法”论证五月朔日在辛酉和壬戌皆可,就可以让不精历术的汉武帝等人同时接受新旧历在太初元年的历日安排。但做到这一步还不足够,因为旧历的历日排布到太初元年九月就终止了,邓平显然要让其后的历日按新历安排,所以邓平提出“阳历朔皆先旦月生,以朝诸侯王群臣便”,以此来说明“阳历”更好。因为使用“阳历”便于诸侯王和群臣在朔日朝见皇帝,这实际上就确立了新历在今后历日排布时的优势地位,即保证了往后的历日会按照新历排布。

综上,邓平用“藉半日法”分出“阳历”和“阴历”,用“阴历”说明原先的历日安排没有问题,又用“阳历”说明以新历历元推算的历日安排也没有问题,在此基础上,邓平再用方便群臣朝见的理由强调“阳历”的优越性,保证今后的历日按照新历推算进行排布。因此,《太初历》最终用邓平的八十一分律历,除了“以律起历,合乎法理”和与天密合之外,“藉半日法”成功解决“不能为算”难题也十分关键。《汉书·律历志》中说“乃诏邓平所造八十一分律历”之前,专门先写“藉半日法”和邓平对“阳历”的说明,也可以间接印证“藉半日法”的重要。

3 余论

本文通过对历元确定和“藉半日法”问题的分析,还原出太初改历的过程:在太初元年岁前十一月,汉武帝正式决定改制新历,命卿、遂、迁与侍郎尊、大典星射姓等人负责制定新历。这一批改历者为新历历元寻找了一个完美时刻——十一月甲子夜半,它既不是由观测直接确定,也不是凭历法推算而定,这个完美历元将推算合朔时刻提前了近一天。尽管新历历元十分理想,但由于调整合朔时刻导致新历与旧历的历日安排不合,因此这一批改历者陷入了两难的境地——是否更改刚刚颁布的全年(13)全年指太初元年岁前十月至太初元年九月。历日安排。面对改与不改都不是的困境,最终只好由大典星射姓出头向汉武帝上书“不能为算”,并请汉武帝另寻高明继续改历。之后汉武帝重新召集了一批改历者,其中既有首批的改历官员,也有后加入的官、民两方治历者,按照记载,共有十八家历法相互竞争,最终邓平所造八十一分律历被定为《太初历》。明面上,邓平历获得优胜的理由有二,分别是“以律起历,合乎法理”和“与天密合”,但根据本文的分析,笔者认为另有一个重要原因隐于暗处,那就是邓平解决了令首批治历者“不能为算”的难题。邓平以“藉半日法”成功化解了新旧历历日排布不一致的矛盾,通过“阳历”和“阴历”使新旧历的历日排布都可被接受,再用一个巧妙的理由地让后续的历日可以按照新历进行排布。

本文通过对历元确定和“藉半日法”这两个具体问题的分析,展现出不同以往的太初改历过程,但相关分析论证仍有一些问题值得注意。当我们讨论历元确定问题时,太初改历前官方使用何种历法仍需更进一步的明确。事实上,秦和汉初行用历法问题一直是学界关心的话题,近些年不断出土的秦汉简牍大大丰富了研究资料,未来也许可以帮助我们确认这一时期的历法使用情况。此外,对于太初元年的历日安排问题,目前还缺少决定性的证据(比如太初元年的历谱),它们将是判断本文后半段分析是否正确的关键。最后,太初改历还有很多方面值得关注,如郭津嵩认为太初改历的起始时间早于太初元年,其中一条主要证据是通过文献版本考校所得。

致 谢本文由笔者博士论文的部分内容重新整合而成,系在孙小淳教授指导下完成,郭津嵩、吕传益等人对本文提供了完善意见,特此感谢!