后路寰枢关节松解治疗不稳定型颅颈交界区畸形的疗效分析

王 宁,鲍 刚,廉民学,宋 千,廉海平,冒 平,何百祥

(西安交通大学第一附属医院神经外科,陕西西安 710061)

颅颈交界区涵盖枕骨、寰枢椎、软组织、延颈髓及椎动脉等重要解剖结构,是人体的生命中枢,由于创伤、炎症、先天性因素等引起的该区域异常病理改变称为颅颈交界区畸形。随着病情的进展,患者可出现骨性结构失稳、神经结构受压、脑脊液循环障碍等,致残率高,严重者甚至可危及生命,目前是脊柱神经外科领域的难题,学界一直在探索更好的治疗方法[1]。近年来,后路寰枢关节松解复位内固定技术在颅颈交界区畸形治疗中的应用逐渐受到外科医生的关注[2-3]。本研究对我院实施后路寰枢关节松解复位内固定手术治疗的31例伴难复性寰枢椎脱位的不稳定型颅颈交界区畸形患者进行回顾分析,报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

2015年1月-2018年12月实施后路寰枢关节松解复位内固定手术治疗伴难复性寰枢椎脱位的不稳定型颅颈交界区畸形患者31例,其中男性22例,女性9例;年龄22~65岁,平均51岁。畸形种类包括寰枕融合11例,颅底凹陷15例,小脑扁桃体下疝9例,颈椎分节不全2例,齿状突发育畸形2例,伴脊髓空洞8例,伴类风湿关节炎1例。临床表现主要为不同程度颈项部疼痛、四肢肌力减退、感觉异常、颈部活动受限等。患者术前均完成颈椎正侧位及动力位X线、MRI平扫、颈部血管CTA及颈椎CT三维重建,颅脑MRI/CT等检查,影像学检查结果提示患者均存在不同程度的寰枢椎脱位。

纳入标准:患者确诊为不稳定型颅颈交界区畸形伴寰枢椎脱位;患者颈椎X线过伸过屈位寰枢关节复位不显著;术中全麻行颅骨牵引后C型臂X线透视显示寰枢关节无明显复位者。排除标准:C1-C2完全骨性融合预判不可复位者;合并严重循环、呼吸、血液及其他系统疾病而不能耐受手术者;伴严重肝肾功能不全者;伴其他系统恶性肿瘤者及无法耐受手术及麻醉者。

1.2 手术方法

患者全身麻醉满意后安装术中神经电生理监测系统,全程监测躯体感觉、运动及脑干诱发电位。患者取俯卧位,头部取中立位头托固定,安装颅骨牵引系统,C型臂X线透视对比颅骨牵引前后齿状突复位情况,若为难复性寰枢关节脱位则决定行寰枢关节松解。部分病例利用3D打印技术建立颅颈交界区3D模型以进一步明确术区解剖结构关系。取枕颈部后正中切口,上至枕骨粗隆,下至C3椎体棘突,剥离两侧椎旁肌肉,充分显露枕骨鳞部、枕骨大孔后缘及椎体侧块。

根据患者术前临床及影像学资料选择个体化融合内固定方式,包括:寰椎(C1)-枢椎(C2)置钉内固定19例,枕骨(C0)-寰椎(C1)-枢椎(C2)置钉固定5例,枕骨(C0)-枢椎(C2)置钉固定5例,枕骨(C0)-寰椎(C2)-枢椎(C3)置钉固定2例。从后方切开C1-C2侧块关节囊,剥离器撑开关节面后松解侧块关节前方及两侧,磨钻磨除关节面骨性增生,取自体髂骨植入关节间,对于合并小脑扁桃体下疝、脊髓空洞或影像学显示存在脊髓后方骨性压迫的患者,术中磨除寰椎后弓、枕骨大孔后缘,形成约3.0 cm×3.0 cm骨窗,充分松解寰枕筋膜,对于小脑扁桃体下疝严重者切开硬脑脊膜,分离小脑扁桃体粘连探查并开通第四脑室正中孔。C型臂确认螺钉置入满意后安放钛棒,对于寰枢融合固定者锁紧C2钉帽后C1-C2螺钉间加压后锁紧C1钉帽;对于颈枕融合固定者将钛棒预弯合适的角度后,先锁紧颈部钉帽,通过枕骨螺钉和颈部螺钉加压使齿状突向前方推移,再锁紧枕骨螺钉帽,根据术中C型臂透视判断寰枢椎复位程度,若复位不满意则再次调整钛棒角度。术中结合颅骨牵引辅助寰枢关节复位(齿状突向下复位),起始质量为2 kg,牵引后C型臂X线透视,根据复位情况逐渐增加重量,最大重量为体质量的1/6。取新鲜松质髂骨植骨。逐层缝合切口,硬膜外放置引流管。术后抗生素使用1 d,术后颈托制动6~8周。

1.3 观察指标

记录手术时间、术中出血量、住院时间及术后并发症情况。术后第5~8天复查颈部X线片、颅颈交界区CT薄层扫描及MR,比较术前和术后寰齿间距(ADI)、齿状突超过钱氏线的距离和延髓脊髓角度(CMA),出院后门诊定期随诊。比较术前和术后6 d、末次随访患者的日本骨科协会(JOA)评分。

1.4 统计学分析

应用SPSS 20.0软件进行统计学分析。对配对数据的差值进行异常值检验及Shapiro-Wilk正态性检验,满足正态性的计量资料数据以均数±标准差(±s)表示,并采用配对t检验;对不满足正态分布的数据采用中位数及四分位数间距(M,IQR)表示,并采用Wilcoxon符号秩检验。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

2.1 手术及随访情况

所有患者均顺利完成手术,平均手术时间(168.38±38.21)min,平 均 术 中 出 血 量(147.09±59.84)mL,术中未出现脊髓损伤、椎动脉损伤等严重并发症。2例患者术后出现感染并切口愈合不良,1例患者出现脑脊液漏,经抗生素治疗、腰大池引流、局部清创处理后恢复良好;3例患者术后出现中等程度颈项部疼痛,经对症治疗后明显改善。平均住院时间(9.54±2.81)d。术后6 d患者JOA评分(12,2)与术前(10,2)相比,差异有统计学意义(P<0.001,Z=-4.340)。

患者随访时间6~25(14.90±6.70)个月,内固定位置理想,末次随访时患者的JOA评分增加到(13,2),与术前(10,2)比较,差异有统计学意义(P<0.001,Z=-4.885)。

2.2 影像学指标

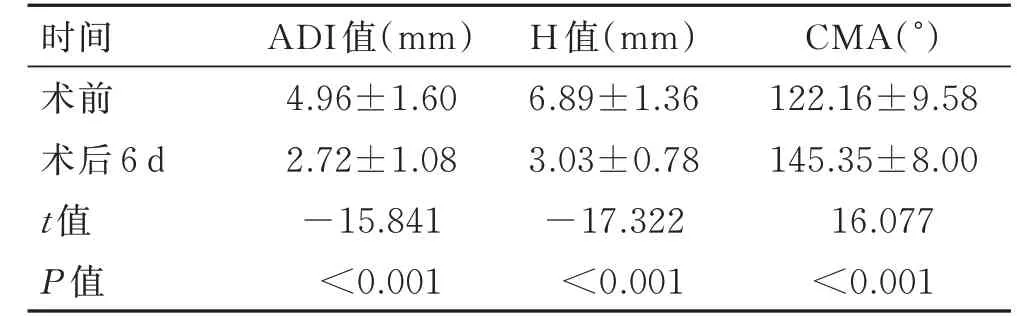

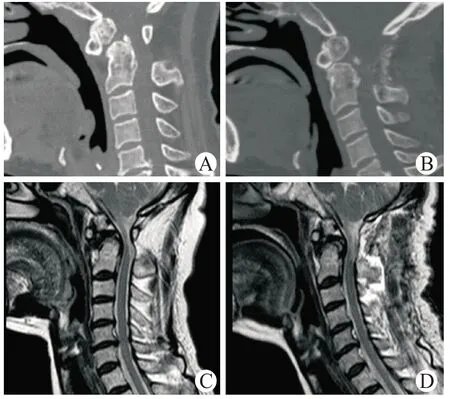

手术前后影像学测量指标见表1。与术前相比,患者术后ADI值减少了2.24 mm(95%CI:-2.53~1.95);CMA值 增 加 了23.16°(95%CI:20.22~26.10);齿状突超过钱氏线的距离减少了3.86 mm(95%CI:-4.32~3.41,图1)。

表1 颅颈交界区畸形患者手术前后影像学测量指标的比较Tab.1 Comparison of pre-and postoperative imaging measurement indexes of UCVJM

图1 游离齿状突畸形患者术前及术后影像的变化Fig.1 Comparison of pre-and postoperative imaging data of UCVJM

3 讨 论

颅颈交界区畸形的病因包括先天发育因素、后天病理生理及生物力学改变等。临床常见的病理类型包括颅底凹陷、寰枢椎脱位、寰枕融合、扁平颅底、寰枢椎发育畸形、颈椎分节不全(Klippel-Feil综合征)、Chiari畸形等[4-5]。根据颅椎骨性结果的稳定性,颅颈交界区畸形分为不稳定型、稳定型两类,其中前者以寰枢椎失稳最为多见[6],寰枢关节脱位可导致骨性结构压迫延髓脊髓,并导致枕骨大孔狭窄而出现的神经功能障碍[4]。因此,寰枢关节复位是解除延颈髓骨性压迫的关键。按复位的难易程度,寰枢椎脱位可分为可复性、难复性和不可复性3种类型[7],寰枢椎复位困难的根本原因在于长期的寰枢关节失稳所致寰枢关节、寰齿关节周围存在大量的瘢痕组织增生挛缩甚至骨性融合,关节间隙变窄,寰枢侧块关节滑脱,枢椎侧块塌陷,骨质增生以及肌肉、韧带和关节囊增生等,因此寰枢关节松解是复位的重要前提。

前路经口入路手术被认为是寰枢关节松解的有效治疗方式[8-9]。近年来,关于寰枢关节不稳治疗的单纯经后路手术技术逐渐成熟[3,10-11]。GOEL[2]报道通过寰枢关节间撑开技术增加关节间高度使难复性寰枢椎脱位转变为可复性寰枢椎脱位。CHANDRA等[12]基于Goel技术提出了后路寰枢关节间撑开-压缩-伸展复位技术治疗颅底凹陷症,增加对寰枢椎脱位的复位效果。术前应根据CT薄层扫描结果充分评估寰枢侧块关节及寰齿关节,若寰枢关节前方完全骨性融合,松解困难则应慎重考虑该术式,术前动脉CTA检查评估椎动脉走行也至关重要,可避免关节松解过程中椎动脉损伤。寰枢关节松解首先从后方关节囊开始,然后应尽量向寰枢关节前方及两侧发展,术中通过撬拨判断关节活动度,关节的充分松解使寰枢关节获得理想的活动度才能达到有效的寰枢复位效果。术中磨钻制备寰枢关节面植骨床时应注意不能过分损伤关节骨性结构,以避免术后关节骨折塌陷。关节间植骨可恢复寰枢关节高度并且有利于术后关节间骨性融合,自体髂骨组织相容性良好且费用低廉,据此认为应将少量皮质骨植入关节间并尽量推向前方以作为下一步关节复位的支点,然后植入松质颗粒骨以增加术后的植骨融合率。有效的植骨融合也可分散内固定钉棒系统应力,降低术后出现钉棒断裂的发生率。对于手术固定节段及方式的选择,需根据患者的术前影像学资料制定个体化的方案。本组患者部分采用3D打印技术,能更加直观地显示出局部解剖结构,有助于手术方案规划。

颅骨牵引可作为寰枢椎脱位分型的依据,也是辅助复位的重要措施。既往文献报道的牵引大多都是在患者清醒状况下进行的,但由于患者不适感、疼痛、颈部肌肉紧张等因素的存在,影响牵引下寰枢关节复位的效果。在全身麻醉后再行颅骨牵引,理论上可避免以上因素的影响。颅骨牵引起始重量为2 kg,根据术中C型臂透视结果逐渐增加,每次增加1~2 kg,最大可至患者人体质量1/6,由于术中在全麻肌松状态下实施,每次增加牵引重量时应间隔1~2 min,期间应严密观察脑干诱发电位,若出现明显异常,应及时减轻牵引重量或停止颅骨牵引。

颅颈交界区畸形表现形式多样,治疗原则为解除延颈髓压迫,恢复颅颈交界区稳定性,延髓脊髓角可直接反映延颈髓的压迫程度,是目前对颅颈交界区畸形术后复位及神经减压最为有效的评估指标[13]。本组患者术后延髓脊髓角度得到纠正,缓解了神经结构的骨性压迫,相应的JOA评分也得到了明显改善。对于合并小脑扁桃体下疝畸形患者,术中常需行第四脑室正中孔探查及硬膜重建,加之内固定后加大了术后硬膜外腔隙,脑脊液漏及感染的并发症相对较高。我们后期的临床病例改进了硬膜修复的方式,在取自体髂骨的同时,取自体脂肪组织及筋膜置于硬膜外,进一步加固硬膜修复的效果并减小了术后硬膜外腔隙,脑脊液漏及感染的出现概率明显减少,但未来还需要更多的病例观察,以分析该手术方式的临床效果。