儿童期不良经历与中老年抑郁状态的相关性研究

陆伟伟,朱睿,陈君,付腾飞,张键*,林岳军

本文要点:

本研究基于全国范围高质量的CHARLS调查数据,结合中国的时代背景和文化因素,调查我国中老年人的抑郁状态和儿童期不良经历(ACEs)发生率,以及ACEs对中老年抑郁状态的影响。结果显示:(1)7 035例≥45岁研究对象中,1 003例(14.26%)为抑郁状态,6 032例(85.74%)无抑郁;(2)6 529例(92.81%)研究对象有≥1种ACEs,1 802例(25.61%)经历≥4种ACEs,330例(4.69%)经历了≥6种ACEs;(3)倾向得分匹配模型结果显示,有ACEs比零ACEs导致的中老年抑郁状态发生率高出6.9%。

抑郁是常见的精神疾病,全球已有2.6亿多人受其困扰,严重影响人们的生活质量和社会功能,造成社会和家庭的巨大负担[1]。抑郁的发生既有遗传因素,也有环境因素,包括家庭、学校、社会等外界环境[1-2]。不良的环境因素在人生早期阶段出现,即儿童期不良经历(ACEs),这一概念于1998年被提出,是指儿童在18岁以前承受有害压力或经历过潜在伤害事件,主要包括虐待、忽视、不良家庭三大方面,具体表现为身体和情感的虐待、性虐待、身体和情感的忽视、母亲被暴力、父母离婚、物质滥用、精神障碍、家人被监禁牢狱[3-5]。ACEs会导致有害压力应激,引发儿童和青少年下丘脑-垂体轴的神经内分泌和免疫系统的慢性调节障碍,导致其成年后健康状况更差,更易患多种疾病[6]。暴露于ACEs的数量和类型越多,则成年后有更高概率发生心血管疾病和焦虑、抑郁等精神问题,呈现剂量-效应的关系[7]。虽然ACEs相关的研究已越来越多,但主要是基于国外人群、种族、宗教和社会文化因素,而基于大样本高质量数据的国内ACEs与中老年抑郁状态的相关研究仍然较少。本研究拟基于中国健康与养老追踪调查数据库(China Health and Retirement Longitudinal Study,CHARLS)2015年和2018年截面数据,调查我国ACEs的特征及其对中老年抑郁状态的影响,为我国人群提供抑郁状态与ACEs的精准画像。

1 资料与方法

1.1 资料来源 本研究使用的数据来自北京大学社会科学调查中心主办的CHARLS调查,涉及我国28个省份的150个县(区)、450个村庄(或社区),从2011年发起调查,至2018年已完成4波调查。CHARLS数据质量高并对社会开放,获得了学术界的广泛认可。

根据研究目的和CHARLS数据完整程度,筛选出7 035例调查对象纳入本研究。纳入标准:(1)调查对象的日常生活自理能力达到独立;(2)未患慢性病,如高血压、血脂异常、糖尿病或血糖升高、癌症等恶性肿瘤、慢性肺部疾患、肝脏疾病、心脏病、脑卒中、肾脏疾病、胃部疾病或消化系统疾病、情感及精神问题、与记忆相关的疾病、关节炎或风湿病、哮喘;(3)未患肢体残疾、脑损伤或精神发育迟滞、视听障碍、言语障碍;(4)抑郁问卷填写完整;(5)年龄≥45岁。排除标准:(1)成长的过程中没有双亲;(2)17岁以前被警察逮捕或拘留;(3)因变量和自变量问题答案缺失者,协变量中的分类变量值缺失者。

1.2 因变量的选择 2018年CHARLS问卷中采用了10个问题的简版流行病学研究中心抑郁量表(CES-D 10),各条目按照抑郁程度从低到高赋值0~3分,被调查者根据上周的感觉和行为,选择最符合实际情况的选项,量表预测精准度和信效度均较高[8]。CES-D 10分为8项正向题目和2项反向题目,反向题目得分进行逆序转换后和正向题目得分加总,生成新的连续虚拟变量,分值范围为0~30分。以界限值10分生成新的二值虚拟变量,≥10分考虑为抑郁状态,<10分没有抑郁[9],赋值见表1。如果有两条以上的问题没有回答,不能计算总分,视为无效评估,进行数据删除处理。

表1 变量名称和赋值说明Table 1 Variable names and assignment description

1.3 自变量的选择 根据本研究目的,结合ACEs涉及的不良事件,自2015年CHARLS数据的家庭信息部分进行内容提取,共提取12项二值虚拟变量。变量“亲生父母离婚”定义为“因为感情问题长久分居也算离婚,离婚又复婚则不算离婚,父母一方去世的属于丧偶不属于离婚”。变量“子女与父母的关系”与“父母间的关系”的选项“特别好、很好、好、一般”视为“好”,“不好”视为“差”。变量“父母抑郁沮丧”定义为“连续两周及以上都表现得伤心或抑郁”。“父母物质滥用”指父母酗酒、吸烟、吸毒、赌博。“父母不良行为”指难以保住工作、经常说假话、经常跟人打架、牵扯进犯罪活动、被逮捕或进监狱。“父母身体/精神严重残疾”定义为长期卧病在床、严重的身体残疾、精神失常。问卷中“父母是否有暴力行为”视为变量“家庭暴力”。“在您17岁以前,您的家庭是否曾经有一段时间不能吃饱饭?”视为“儿童饥饿”。“在您小时候,是不是被邻居孩子欺负?是不是被其他同学欺负?是否担心在学校时的人身安全?”视为变量“霸凌”,选项“从没有”视为“否”,“经常、有时、很少”视为“是”。“当时住的地方晚上独自出门安全吗?”视为变量“儿童居住环境”,“非常安全、比较安全”视为“安全”,“不太安全、完全不安全”视为“不安全”。“在您小时候,会不会因为没有朋友而感到孤独?是经常、有时、很少,还是从没有?”视为变量“孤独”,“从没有”视为“否”,其他视为“是”。所有问题加总后构造ACEs分数,分值范围为0~12分。各变量赋值见表1。

1.4 协变量的选择 参考已有研究,年龄、性别、受教育程度、婚姻状态、城乡居住、收入水平、自评健康均是影响抑郁的重要因素[10],因此将这些因素作为协变量,各指标赋值见表1。

1.5 统计学方法 采用Stata 16.0软件进行数据的整理、清洗和统计分析。对连续变量的缺失值进行均值插补。计数资料以相对数表示;计量资料符合正态分布以(±s)表示,不符合正态分布以〔M(QR)〕表示。将有ACEs的研究对象作为处理组,零ACEs的研究对象作为控制组,将所有协变量纳入倾向得分匹配模型(propensity score matching,PSM),利用稳健标准误形式的多因素Logistic模型预测所有协变量的倾向得分值,按照最近邻1∶1匹配方法来配对处理组和控制组,两组达成无统计学差异,同时进行PSM平衡性检验和共同支持检验,评估处理组的ACEs对抑郁的平均处理效应(ATT)。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 研究对象基本情况 7 035例研究对象年龄45~94岁,3 135例(44.56%)年龄≥60岁;男3 866例(54.95%),女3 169例(45.05%);3 672例(52.20%)受教育程度为初中及以上;其他基本情况见表2。

表2 ≥45岁中老年人群研究对象情况〔n(%)〕Table 2 Characteristics of research sample of middle-aged and elderly people ≥ 45 years old

2.2 调查对象抑郁状况与ACEs情况 7 035例研究对象中,1 003例(14.26%)为抑郁状态,6 032例(85.74%)无抑郁;研究对象ACEs得分为0~9分,中位得分为2(2)分,6 529例(92.81%)研究对象有≥1种ACEs,1 802例(25.61%)经历≥4种ACEs,330例(4.69%)经历了≥6种ACEs。

2.3 ACEs预测个体的倾向得分的多因素Logistic回归分析 以ACEs值为因变量(≥1分=1,0分=0),以年龄、性别、教育程度、婚姻状态、城乡居住、收入水平、自评健康为自变量,构建多因素Logistic回归模型。结果显示,教育程度、婚姻状态、城乡居住、收入水平对ACEs发生无影响(P>0.05),年龄、性别、自评健康与ACEs相关(P<0.05),见表3。

表3 ACEs预测个体的倾向得分的多因素Logistic回归分析Table 3 Multivariate Logistic regression analysis of ACEs predicting individual propensity score

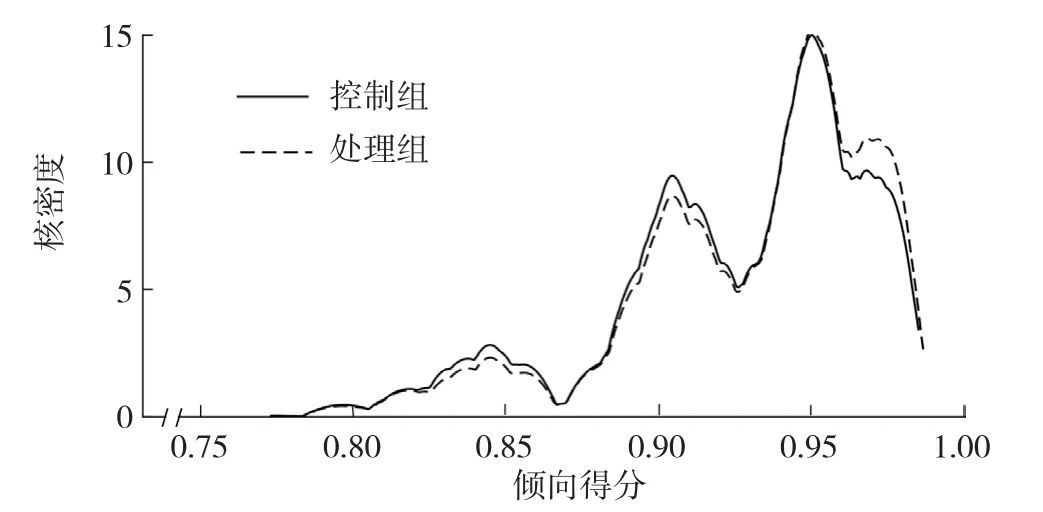

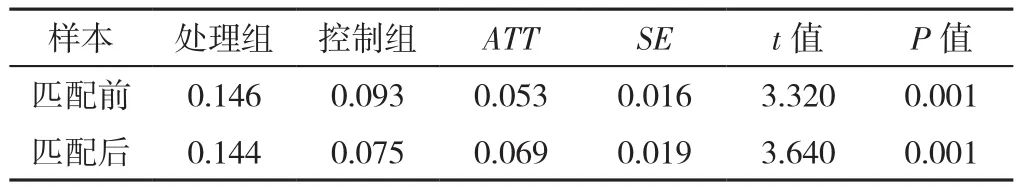

2.4 PSM平衡性检验和共同支持检验 在多因素Logistic回归模型预测倾向得分后,按最近邻1∶1匹配方法进行配对处理组和控制组的年龄、性别、教育程度、婚姻状态、城乡居住、收入水平、自评健康,匹配前后的结果见表4。部分协变量在匹配前有统计学差异,部分标准化偏差超过20%,经匹配后标准化偏差都下降到4%以内,低于平衡性检验的满足条件20%[11],并且匹配后处理组和控制组的协变量无统计学差异(P<0.05),通过PSM平衡性检验,见表4。处理组和控制组的倾向得分核密度曲线图显示,零ACEs研究对象和有ACEs研究对象的协变量在匹配前有一定差异,在匹配后两条曲线重合度高,见图1~2。共同支持检验结果显示,7 035例样本中控制组506例和处理组6 466例可进行匹配,只有处理组63例在共同支持范围外。匹配效率高,通过共同支持检验。

表4 协变量倾向得分的平衡性检验Table 4 Balance diagnostics for the propensity score for covariates

图1 匹配前的倾向得分核密度曲线Figure 1 Kernel density curve of propensity score before matching

图2 匹配后的倾向得分核密度曲线Figure 2 Kernel density curve of propensity score after matching

2.5 PSM模型结果 PSM模型结果显示,有ACEs比零ACEs导致的抑郁状态发生率高出6.9%,差异有统计学意义(P<0.001),见表5。

表5 PSM分析结果Table 5 Result of propensity score matching-based analysis

3 讨论

3.1 我国近半个世纪社会、经济、文化背景下的ACEs在本研究纳入的数据中,因为社会、经济、文化等因素差异,ACEs各亚型问题的发生率与其他国家有所不同。本研究中ACEs单独发生的占比相对较低,更常见的是两件及以上伴随发生,继而对儿童和青少年产生压力的累积效应,这一发现也与国外一项荟萃综述结果类似[7]。和其他国家44.87%的零ACEs相比[12],我国未接触ACEs的人群比例过低(7.19%),主要原因可能与当时缺少粮食保障有关。由于被调查对象主要为≥45岁且居住在乡村的群体,结合我国的社会经济发展时间线,多数人在儿童或青少年时期都经历过挨饿,家庭经济水平普遍较差。≥4次ACEs的发生率和其他国家类似,但ACEs面临最主要的问题各有不同。比如,本研究中多数调查对象的父母间关系较好,多因素作用下的离婚率只有0.47%,具有时代特色。而在一项大样本的国外调查中,父母离异是首要ACEs[12]。

吸烟、酗酒、吸毒和赌博4种不良事件合并成父母物质滥用,导致其成为我国所有ACEs中发生率最高的不良事件(原因是吸烟占比过高)。而在一项国外调查中,酗酒是物质滥用的最主要问题[12]。霸凌的发生率和国外类似,从过去到现在一直被认为是全世界需要面临的最重要的学校和社会问题,不容忽视[13]。父母抑郁沮丧和严重的身体精神残疾发病率较高,可能和当时匮乏的医疗资源和相对紧缺的物资紧密相关。本研究中的父母亲不良行为的总体发生率较低,社会整体上尊重法律和遵守道德。子女与父母关系较差的比例高,意味着研究对象在成长过程中难以得到家庭的正面支持,也更容易感受到孤独。ACEs可分为两类:直接影响儿童的事件定义为直接ACEs,通过生存环境间接影响儿童的事件定义为间接ACEs[14]。本研究中发生率较高的直接ACEs主要是霸凌和孤独,间接ACEs包括父母物质滥用、父母抑郁沮丧、父母身体/精神严重残疾和较低的经济水平。

3.2 抑郁与ACEs的相互影响 ACEs与中老年抑郁状态相关,意味着可能陷入代际传播的恶性循环。成年后的抑郁状态可能为其下一代继续营造父母抑郁沮丧的行为表现,成为下一代的间接ACEs,引发家庭内的代际传播。抑郁状态父母的认知行为模式偏向于负面消极思维,在回忆中可能存在ACEs的选择偏见,比如抱怨子女与父母的关系,也会潜意识地影响着下一代的认知行为方式。阻断抑郁与ACEs的相互影响,需要科学认识ACEs的类型和危害后果,比如在医院和学校设置ACEs科普和简易自助筛查,帮助父母和教师们科学认识ACEs,阻断已经发生的不良事件,建立ACEs预防处理机制,动态监测ACEs。

3.3 本研究中尚存在一些不足 由于调查数据是参与对象在一个时间节点的自我回忆结果,和目前大多数ACEs回顾性研究设计一致,容易在回忆过程中出现“选择偏差”等内生性问题,比如当前抑郁状态下的负面思维可能会曲解儿童时期经历,或者过度放大原生家庭和生活经历的负面印象。本研究已采用PSM方法减少内生性问题,但是未来仍需要大样本的、长周期、前瞻性队列研究进行验证。其次,抑郁状态的影响因素众多,本研究中按照已有文献研究选择的协变量,排除可能干扰中老年抑郁与ACEs关联的影响因素,但仍可能存在遗漏潜在变量的影响。最后,本研究中将ACEs限定为已发生和未发生两种情形,并没有对ACEs发生频率和恶性程度进行研究,未来需要合适的统计学方法分析ACEs事件性质对健康的影响。

综上所述,本研究获得了我国当前中老年群体在儿童和青少年时期经历的ACEs状况,在时代背景和社会经济文化因素的作用下,只有少量人群未经历过ACEs,小部分人群经历过1种ACEs,大多数人群经历了多种ACEs。17岁以前经历过的ACEs可明显提升中老年抑郁状态的患病率。为建设“健康中国”,亟须建立ACEs筛查干预机制,为已成年群体提供挽救措施,为儿童和青少年群体提供ACEs的预防和治疗。

作者贡献:陆伟伟、朱睿、张键共同进行文章构思与设计;陆伟伟撰写论文初稿;陈君参与研究的实施与可行性分析;陆伟伟、付腾飞进行数据收集和结果分析;陆伟伟、朱睿进行数据整理与英文修订;陆伟伟、林岳军负责统计分析;朱睿进行论文修订;朱睿、张键负责文章质量控制;张键对文章整体负责。

本文无利益冲突。