家庭支持型领导与员工工作场所越轨行为:道德推脱的中介作用和性别的调节作用

闫艳玲 杨倩 金山

[基金项目]教育部人文社会科学研究青年项目(17YJC630192);河南省哲学社会科学规划项目(2021BJJ110)

[作者简介]闫艳玲(1979—),女,河南省焦作市人,郑州轻工业大学讲师,博士,硕士生导师,主要研究方向:组织行为与人力资源管理;杨倩(1995—),女,河南省获嘉县人,郑州轻工业大学硕士研究生,主要研究方向:组织行为与人力资源管理;金山(1985—),男,河南省商丘市人,中央财经大学博士研究生,主要研究方向:组织行为与人力资源管理。

摘要:员工工作场所越轨行为不仅对个体身心造成伤害,也会让企业蒙受巨大损失,明确员工工作场所越轨行为的诱发因素和生成机制,将为有效治理奠定基础。基于社会认知理论,探讨家庭支持型领导对员工工作场所越轨行为的影响机制与边界条件,以286份有效样本进行统计分析,结果发现:家庭支持型领导对员工工作场所越轨行为有负向影响,道德推脱在家庭支持型领导与员工工作场所越轨行为之间起中介作用,性别在家庭支持型领导与员工道德推脱之间起调节作用,家庭支持型领导对男性员工道德推脱的负向影响更大。该研究结论不仅有助于丰富家庭支持型领导的研究,也可以为组织预防与治理工作场所越轨行为提供决策参考。

关键词:家庭支持型领导;道德推脱;性别;工作场所越轨行为

中图分类号:F272.92 文献标识码:A

文章编号:2096-9864(2022)01-0101-08

个体行为与组织目标的匹配一直是组织行为学研究的重要内容。当下全球经济衰退和失业率居高不下,员工的择业就业竞争愈加激烈,多重压力导致员工行为与组织目标大相径庭,“摸鱼”“打工人”“弄弄子”等与工作场所越轨行为有关的热词在网络上不断翻新,已经引起了学术界和实践界的关注。工作场所越轨行为会对组织和其他员工带来各种负面影响。当员工的越轨行为蔓延到整个组织,领导的指令不能得到有效遵守时,企业可能会走向失败。

作为一种非正式的组织支持,家庭支持型领导不仅为员工提供一般的伦理指导和资源,以丰富员工的工作和业余生活,而且还可提供家庭导向资源,如情感支持、工具支持、角色榜样行为和创造性的工作-家庭管理,以帮助员工塑造平衡的工作-家庭关系[1]。大量研究表明,家庭支持型领导行为不仅能提高员工的工作绩效和组织承诺,减少员工的工作-家庭冲突,还可以提高员工的工作满意度与主观幸福感,对员工的身心健康产生积极的影响。但在以往的研究中,关于家庭支持型领导与员工负面行为之间关系的研究较为匮乏,关于家庭支持型领导对员工工作场所越轨行为的影响机制的研究更是凤毛麟角。家庭支持型领导是否能减少员工工作场所的越轨行为,通过何种机制及在何种边界条件下家庭支持型领导对员工越轨行为的影响最大[2],这些问题还有待进一步探讨。

此外,人口统计学变量和家庭支持型领导在影响员工态度和行为方面是相辅相成的。家庭支持型领导与员工工作相关结果之间的关系是否存在个体差异尚未明晰。因此,了解家庭支持型领导在何种条件下能够最大限度地减少员工的越轨行为,可以帮助领导者更有效地分配他们所支配的有限资源。鉴于此,本文拟在中国文化情境下探讨家庭支持型领导对员工工作场所越轨行为的影响;基于社会认知理论视角,研究道德推脱在家庭支持型领导与员工工作场所越轨行为关系中的作用机制;并针对性别这一重要人口统计学变量,探讨家庭支持型领导影响员工工作场所越轨行为的边界条件。

一、 理论基础与研究假设

1.家庭支持型领导与员工工作场所越轨行为

家庭支持型领导行为作为一种跨界社会支持资源,是指领导者展现出的支持员工家庭角色的有效行为。L.B.Hammer等[3]将家庭支持型领导行为定义为下属对领导者支持行为的感知,而不是对领导者行为的感知。家庭支持型领导行为是一个由四个维度组成的多维结构,包括情感支持、工具性支持、角色榜样行为、创造性的工作-家庭管理。情感支持是主管通过倾听和关心员工的工作和家庭需求来提供支持;工具性支持是主管的反应性支持,以日常管理事务的形式回应单个员工的工作和家庭需求;角色榜样行为是领导者通过在工作中的模范行为来整合工作和家庭;创造性的工作-家庭管理是管理者发起行动来重组工作,以提升员工在工作中和工作外的效率,这种管理行为具有前瞻性、战略性和创新性。

员工工作场所越轨行为是指违反重要组织规范,进而威胁到成员或组织福祉的自愿行为。组织规范主要有基本道德标准和其他传统的社区标准,包括有正式和非正式的组织政策、规则和程序规定的标准[4]。工作场所越轨行为可以针对组织,包括早退或过度休息;也可以针对组织成员,包括在工作中发脾气或行为粗鲁。

家庭支持型领导为员工施行创造性的管理实践,帮助员工更好地适应非工作生活,积极鼓励员工将工作和非工作生活结合起来,并与员工讨论在处理工作和非工作生活冲突时遇到的困难,为员工创造机会,更好地管理工作和家庭需求,可以有效抑制员工的组织负面行为,减少员工工作场所越轨行为[5];同时,从资源增益发展的角度来看,大多数人都在系统(包括组织和家庭)中成长、发展和追求高质量的生活[6]。因此,家庭支持型领导有助于鼓励员工努力获得有效管理工作-家庭问题的资源,提高他们的生活质量。这反过来又有助于员工发展和获得新的资源和技能,如增加的能量、积极的情绪和更高的效率,从而使他们更好地投入工作,减少工作场所的越轨行为。基于此,本文提出以下假设:

H1:家庭支持型领导对员工工作场所越轨行为具有负向影响。

2.道德推脱的中介作用

“道德推脱”基于Bandura的社会认知理论。根据这一理论,道德推脫是指一种解除自我调节机制的能力,即解除自我谴责机制,使其与内化的道德标准不一致的行为合理化的能力。道德推脱解释了为什么当人们认为没有人注意时,他们会做出不当行为,而自我调节机制是解释这一原因的关键因素[7]。通过自我谴责机制,内化的道德标准和越轨行为之间可能的冲突将被预见和预先阻止。道德推脱的存在取决于自我调节机制的激活,如果自我调节机制被抑制,道德推脱就会出现,人们可以通过失灵的自我调节机制来使自己的不道德行为合理化,利用这种不公平感,人们可以表现出一些不道德的行为,并将其视为自己的一种权利来补偿这种不公平感。

家庭支持型领导能够理解员工在工作和家庭之间寻求平衡的愿望,通过情感支持、工具性支持、角色榜样行为和创造性的工作-家庭管理,努力帮助员工兼顾工作和家庭责任[8]。家庭支持型领导可以通过角色榜样激励和影响员工的道德行为,作为榜样的领导者通过展示他们想要促进和奖励的行为类型来激励员工的道德行为[9]。当领导者表现出正直并为自己和他人设定高的道德标准时,他们就会成为有吸引力和可信的榜样,员工更有可能模仿和内化他们的角色模范领导的价值驱动行为,激活自我调节机制,减少道德推脱。

在工作中,员工可能会以一种看起来更容易被接受的方式来合理化他们的行为,并为这些行为做辩护解释,如对来自组织的虚假承诺或不公平的感知做出偷窃行为。此外,员工可能会用比较有利的方式来为自己的不道德行为辩护[10],如员工可能试图通过自我暗示,认为其他员工也有参与欺诈的行为,从而把责任分散到各个员工身上。总的来说,员工可能会使用许多潜在解释中的一种或多种来合理化和证明他们的不道德行为。例如,员工可能会说服自己,与暴力等更具攻击性的行为相比,从事偷窃或蓄意破坏等行为不会对组织产生较大的影响。根据M.S.Christian等[11]的研究,行为规范不恰当或越位的方式是由个人控制或抑制行为和情绪的认知能力决定的,自我调节失败使得非最优动机倾向对行为产生更大的影响。因此,道德推脱很可能是员工工作场所越轨行为的前兆。基于此,本文提出以下假设:

H2:家庭支持型领导对员工道德推脱具有负向影响。

H3:道德推脱在家庭支持型领导与员工工作场所越轨行為之间起中介作用。

3.性别的调节作用

关于与工作有关的性别角色的研究认为,女性更多地被期望通过照顾家庭等行为来寻求个人发展,而男性则被期望成为家庭的经济支柱并从事有偿工作,因而很多研究重点都放在对女性的家庭支持行为上[12]。然而,随着时代的发展,传统的“男主外”的角色认知正在发生变化,男性在工作-家庭融合和工作-家庭冲突方面面临越来越多的困难[13]。当男性和女性都全职工作时,男性为承担家庭义务而做出的工作权衡几乎和女性是一样的[13]。研究表明,家庭支持型领导对于有照顾责任的员工和有更高的照顾需求的员工更加突出和有益[14-15]。从性别角色的特点来看,相对于女性员工而言,男性员工在工作场所中更容易产生道德推脱。因此,本研究认为,相对于女性而言,家庭支持型领导对男性员工道德推脱的抑制作用可能更大;相反,女性员工在工作场所中不太容易产生道德推脱,因而家庭支持型领导在抑制女性员工道德推脱方面发挥的作用相对较小。综上,本文提出以下假设:

H4:性别在家庭支持型领导与员工道德推脱之间起调节作用,相对于女性而言,家庭支持型领导对男性员工道德推脱的负向影响更大。

二、 研究设计

1.研究对象与研究程序

研究对象主要来自河南、北京从事金融、IT行业的员工。本次调查采用线下方式进行。为了减少同源偏差的影响,本研究利用时间分隔法进行问卷调查。第一阶段主要测量控制变量与家庭支持型领导之间的关系,共获得有效问卷357份;间隔一个月,向在第一阶段完成有效问卷的调研对象发放第二阶段的问卷,测量员工道德推脱与工作场所越轨行为之间的关系,获得有效问卷312份。在对问卷进行筛选后,最终获得有效问卷 286份,有效问卷回收率为 80.0%。在此次调查的286份样本中,男性157人,占55%,女性129人,占45%;年龄以26~30岁为主,占47.1%;婚姻状况以已婚为主,占59.9%;受教育程度以本科为主,占70.6%;工作年限以10年内为主,占90.3%;平均每周的工作时长集中在40~50 h,占50.2%。

2.测量工具

为保证问卷的信度和效度,借鉴国内外已有文献中的成熟量表,并根据本文的研究情境进行适当调整。对于英文量表,为了保证量表的科学性和合理性,采用双向翻译的方法对量表题项进行修正。所有量表均采用李克特5点量表,“1”表示“非常不符合”,“5”表示“非常符合”。

(1)家庭支持型领导。采用L.B.Hammer等[16]开发的4题项简易量表,包括“在谈论我的工作与家庭的冲突时,我的上司让我感到很舒心”“我的上司在如何兼顾工作与家庭这个问题上,展示了有效的行为”等。该量表的Cronbach α系数为0.763。

(2)道德推脱。采用C.Moore等[17]专门为成年人开发的道德推脱量表,该量表包括“考虑到人们常常极力伪装自己,稍微夸大自己的资历也没错”“对那些感受不到受伤害的人就要狠一点”等8个项目。该量表的Cronbach α系数为0.809。

(3)员工工作场所越轨行为。采用R.J.Bennett等[18]设计的19题项量表,包括“未经单位许可,我曾上班的时候无故迟到”“我在上班时间花很多时间幻想或做其他无关工作的事情”等。该量表的Cronbach α系数为0.912。

(4)控制变量。在参考道德推脱和工作场所越轨行为相关文献的基础上,选择员工年龄、婚姻状况、受教育程度、工作年限、每周工作时间作为控制变量。

三、 数据分析与结果

1.验证性因子分析

本文使用AMOS 26.0对数据进行验证性因子分析,检验各变量的区分效度,以确定最优模型,结果表明:家庭支持型领导、道德推脱、员工工作场所越轨行为三因子模型拟合较好,各项指标均达到理想标准(χ2/df=1.621,IFI=0.918,TLI=0.904,CFI=0.916,RMSEA=0.045),表明变量区分效度良好。

2.共同方法偏差检验

共同方法偏差是指由同样的数据来源等引起的预测变量与效标变量之间的偏差。Harman的单因素法是目前对共同方法偏差进行控制常见的统计方法。本文对家庭支持型领导、道德推脱、员工越轨行为这3个变量采用Harman单因素分析来检验是否存在共同方法偏差,结果发现:第一公因子的方差解释百分比为26.548%,小于累积方差解释率53.789%的一半,表明数据不存在严重的共同方法偏差。

3.描述性统计与相关分析

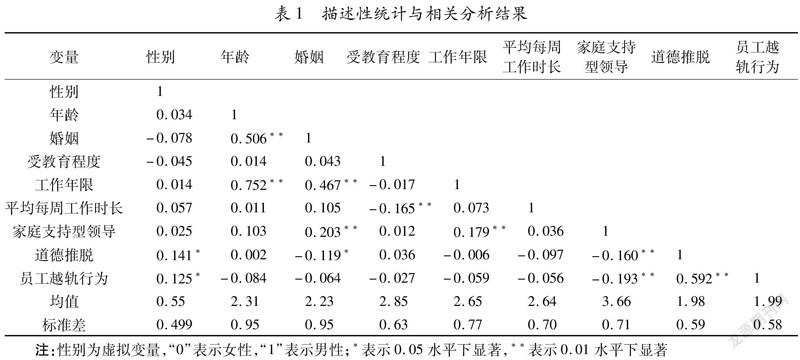

采用SPSS 26.0软件,对家庭支持型领导、道德推脱、员工工作场所越轨行为3个变量与控制变量进行了描述性统计和相关分析,结果见表1。家庭支持型领导与员工道德推脱、工作场所越轨行为均存在显著的负相关关系,相关系数分别为-0.160(p<0.01)和-0.193(p<0.01);同时,道德推脱与工作场所越轨行为显著正相关,相关系数为0.592(p<0.01)。上述结果为研究假设提供了初步支持。

4.假设检验

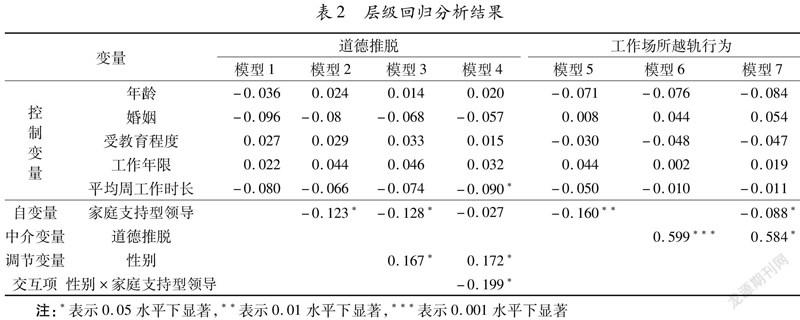

为了检验本文提出的假设,本研究运用SPSS 26.0进行层次回归分析,分析结果见表2。由表2模型5可知,在控制了年龄、婚姻状况、受教育程度、工作年限、平均每周工作时长后,家庭支持型领导对员工工作场所越轨行为有显著负向影响(β=-0.160,p<0.01),家庭支持型领导对员工道德推脱有显著负向影响(β=-0.123,p<0.05),H1和H2得到验证。

为检验道德推脱在家庭支持型领导与员工工作场所越轨行为中的中介效应,把家庭支持型领导和道德推脱同时放入模型。由表2模型7可知,家庭支持型领导对员工工作场所越轨行为的负向影响变小,但仍然显著(β=-0.088,p<0. 05),道德推脱对工作场所越轨行为的正向影响显著(β=0.584,p<0.001),说明道德推脱在家庭支持型领导与员工工作场所越轨行为之间起部分中介作用,H3得到了验证。

为检验性别对家庭支持型领导与员工道德推脱之间的调节作用,本研究將性别虚拟化后,将中心化的家庭支持型领导与性别的乘积项引入对道德推脱的回归模型。由表2模型4可知,在控制了年龄、婚姻状况、受教育程度、工作年限、平均周工作时长、家庭支持型领导和性别后,家庭支持型领导和性别的乘积项对道德推脱有显著负向作用(β=-0.199,p<0.05),即验证了性别对家庭支持型领导与员工道德推脱之间的调节作用,H4得到了验证。

四、研究意义与对策建议

1.研究意义

本研究基于社会认知理论,探讨了家庭支持型领导、员工道德推脱与工作场所越轨行为之间的关系,结果表明:家庭支持型领导对员工工作场所越轨行为有显著负向影响,道德推脱在家庭支持型领导与员工工作场所越轨行为之间起部分中介作用;性别在家庭支持型领导与员工道德推脱之间的关系中起调节作用,家庭支持型领导对男性员工道德推脱的负向影响更大。该研究结果对人力资源管理理论和实践具有重要意义。

其一,拓展了家庭支持型领导的结果变量研究。本研究从员工角度出发,结合家庭支持型领导行为的特征,分析了家庭支持型领导如何减少员工工作场所越轨行为,考察了领导行为对员工工作态度与行为的影响。本研究不仅拓展了家庭支持型领导的结果变量研究,也丰富了对员工工作场所越轨行为前因变量的认识。

其二,丰富了家庭支持型领导对员工工作场所越轨行为的作用机制研究。以往研究鲜有考察家庭支持型领导与员工工作场所负面行为之间关系的,本文基于社会认知视角探讨了家庭支持型领导对员工工作场所越轨行为的作用机制:领导为员工提供工具性帮助与情感关注,可以减少员工的道德推脱,进而抑制员工工作场所越轨行为。本文为家庭支持型领导对员工工作场所越轨行为的作用机制研究提供了新的视角。

其三,扩充了家庭支持型领导对员工工作场所越轨行为影响的边界条件研究。本文的研究结果表明,相对于女性而言,家庭支持型领导对男性员工道德推脱的抑制作用更大。这是因为:在工作场所中,男性员工普遍比女性员工更容易产生道德推脱,因此,家庭支持型领导在抑制男性员工道德推脱方面发挥的作用更强。本研究从人口统计学变量角度拓展了家庭支持型领导对员工工作场所越轨行为影响的边界条件。

2.对策建议

其一,家庭支持型领导对员工工作场所越轨行为具有抑制作用,因此,建议相关组织努力培养家庭支持型领导。一方面,组织要为管理者提供培训和指导项目,提升领导的专业技能,在工作中为员工提供所需要的知识与技术性建议,帮助员工解决工作中遇到的问题,以提高他们的家庭支持管理能力;另一方面,可以通过创建企业文化和企业制度来鼓励、规范领导的家庭支持型行为,明确地传达家庭支持型领导行为的重要性,并使用海报、口号或物质符号在工作场所突出家庭支持型领导行为的重要性。

其二,本研究发现道德推脱在家庭支持型领导与员工工作场所越轨行为之间具有中介作用。这表明领导者可以通过实施家庭支持型行为降低员工的道德推脱,从而减少其工作场所越轨行为。因此,应强化组织的道德管理。一方面,可通过各种道德宣传与教育,增强员工的道德自我调节意识,使其对越轨行为感到内疚和自责;另一方面,可通过情景模拟、问卷测试等多种方式选择道德推脱倾向较低的员工进入企业,在源头上降低道德推脱发生的概率。

其三,本研究结果表明,家庭支持型领导对男性员工道德推脱的抑制作用更大。因此,在组织实践中,管理者应加强对员工性别的关注,特别是有家庭照顾需求的员工,合理发挥家庭支持型领导的作用。领导者应在考察员工性别的同时,针对不同性别的员工实施不同程度的家庭支持行为。领导者应尽可能最大限度地发挥员工积极回报的潜力,使有家庭照顾需求的员工在寻求工作和家庭的平衡时减少道德推脱的可能性。

参考文献:

[1]姜海,马红宇,谢菊兰,等.家庭支持型主管行为对员工工作态度的影响:有调节的中介效应分析[J].心理科学,2015(5):1194.

[2] 马红宇,邱慕梦,唐汉瑛,等.家庭支持型主管行为研究述评与展望[J].外国经济与管理,2016(10):89.

[3] HAMMER L B,KOSSEK E E,YRAGUI N L,et al.Development and validation of a multidimensional measure of family supportive supervisor behaviors (FSSB)[J].Journal of Management,2009(4):837.

[4] LIU Y ,ZHANG Z ,ZHAO H .The influence of the COVID19 event on deviant workplace behavior taking Tianjin,Beijing and Hebei as an example[J].International Journal of Environmental Research and Public Health,2020(1):59.

[5] SHI Y,XIE J,ZHOU Z E,et al.Family supportive supervisor behaviors and work engagement:a social information processing perspective[J].Current Psychology,2019(5):1.

[6] 韓翼,肖素芳,张云逸.如何实现工作-家庭共同繁荣:基于资源增益视角[J].预测,2020(1):1.

[7] OMAR A,ALNUAIMI,LIONEL P,et al.Team size,dispersion,and social loafing in technologysupported teams:a perspective on the theory of moral disengagement[J].Journal of Management Information Systems,2010(1):203.

[8] ALLEN T D.Familysupportive work environments:the role of organizational perceptions[J].Journal of Vocational Behavior,2001(3):414.

[9] 王艳子,赵秀秀.家庭支持型主管行为对员工管家行为的影响[J].外国经济与管理,2020(4):48.

[10]DETERT J R ,SWEITZER V L.Moral disengagement in ethical decision making:a study of antecedents and outcomes[J].Journal of Applied Psychology,2008(2):374.

[11]CHRISTIAN M S,ELLIS A P J.Examining the effects of sleep deprivation on workplace deviance:a selfregulatory perspective[J].Academy of Management Journal,2011(5):913.

[12]ZEYTINOGLU I U,COOKEG B,MANN S L.Employer offered family support programs,gender,and voluntary and involuntary parttime work.[J].Relations Industrielles,2010(65):177.

[13]DEPASQUALE N,POLENICK C A,DAVIS K D,et al.The psychosocial implications of managing work and family caregiving roles:gender differences among information technology professionals[J].Journal of Family Issues,2017(11):1495.

[14]MATTHEWS R A,MILLS M J,TROUT R C,ENGLISH L.Familysupportive supervisor behaviors,work engagement,and subjective wellbeing:a contextually dependent mediated process.[J].Journal of Occupational Health Psychology,2014(19):168.

[15]RUSSO M,BUONOCORE F,CARMELI A,GUO L.When family supportive supervisors meet employees’need for caring implications for workfamily enrichment and thriving[J].Journal of Management,2015(4):1678.

[16]HAMMER L B,KOSSEK E E,BODNER T,et al.Measurement development and validation of the family supportive supervisor behavior shortform (FSSBSF)[J].Journal of Occupational Health Psychology,2013(3):285.

[17]MOORE C,DETERT J R.TREVINO L K,et al.Why employees do bad things:moral disengagement and unethical organizational behavior[J].Personnel Psychology,2016(1):307.

[18]BENNETT R J,ROBINSON S L.Development of a measure of workplace deviance[J].Journal of Applied Psychology,2000(3):349.