数字技术下社会再生产分层:表现、实质与启示

张新春,张 婷

随着数字时代的加速到来,数字技术已然开启对经济社会组织方式和运行方式的重塑。新技术以数字平台为主导,借助发达的数据传输系统、强大的算力,跨时空跨国界跨部门集成生产、分配、交换与消费,为社会生产与再生产过程构建起数据与算法驱动的数字体系。技术重塑经济的起点是生产要素和生产资料。数字要素和数字型生产资料为经济活动架构起新场域,并借助产业数字化和数字产业化路径,发挥其对经济体系的革命性作用。在这一过程中,生产体系被很明确地划分为两个部分:物理资产和数字资产。生产体系的“数—物”划分传导至社会再生产各个环节,引起生产资料、社会资源重新配置,使社会再生产表现出一定的分层趋势。这种分层是应新技术的生产力布局需要而产生,却从根源上影响经济资源、市场话语、社会权利、政治权利乃至地缘政治、国际关系的重新布局,进而影响全球范围内的财富分配乃至重塑社会分层。

一、数字技术下社会再生产分层的表现

数字技术为社会再生产架构起“数-物”结合的新场域,牵制着物理世界人、财、物的流向与配置,并造成生产资料物理与虚拟的划分。传统的以资本为驱动,以劳动工人为主体,以机器、厂房为中介展开的生产活动发生颠覆性变革。数字资源及其驱动下的数字平台演变成为数字时代生产活动的新“枢纽”,工厂成为单纯的生产执行场地,所载负的生产关系属性也大大减弱。我们将从物质层面这一最前端的变化入手,分析在“数-物”结合的生产体系中,社会再生产表现出来的分层特征,用以说明数字技术普及为整体经济运行、生产关系演进带来的初步影响。

(一)生产力抽象与具象的分层

如何在已有的机器、设备等生产资料的基础上进一步提高它们的生产效率?这是工业技术长期致力解决的问题。生产系统中的效率提高,一般表现在各生产模块衔接更协调,故障次数减少,流程更简易,机器维护更及时,运行过程更节约更环保。如何实现这些改进实质是一个生产力的优化问题。工业社会的历次变革,无论是水利化时代、蒸汽时代,还是电气时代,技术变革的逻辑在于通过动力创新或者工具机创新来替代人的肌肉力以提高生产效率。即便是21世纪的计算机时代,虽然包含了流程创新,但也只是在产业链上的部分环节嵌入程序装置,实现局部自动化。工业世界里生产力整体优化问题依旧没有得到有效解决。数字技术出现后,万物互联、数字孪生等场景的实现,使制造生态系统的构建成为可能,生产力的整体优化问题找到可解之道。

数字技术重构生产体系的出发点是“光拥有物理资产本身还不够,还要有提高生产力的软实力”,数字资产就是这个软实力。数字资产犹如悬于物理资产之上的脱机系统,通过物理建模(Physics-based Modeling)和数据分析建模对现实世界进行数字化同构,再通过强大的数据采集、处理与传输系统,造就了广泛集成社会生产、分配、交换与消费的能力。同时其所产生的经济运行数据,可持续用于改善物理资产的运转效率,改善产品和服务。如果说传统的工业技术升级聚焦在机器上,那么数字技术则聚焦于制造互联上,依据物理资产运行机理,构建数字技术牵引与维护的“制造生态系统”,实现物理体系和数字体系高效互动,提升整体运转效率和质量。在这一过程中,数字技术塑造了脱离机器而又掌控机器运转的虚拟生产体系,工厂在物理资产和虚拟资产的衔接中成为智能高效的制造生态系统,工业世界由最初的“大铁块”向“大数据场”转变。生产力也从源于机器等物理资产的“抽象性”向基于数字技术可即时进行优化升级的“具象性”演变。在虚实结合的二维制造空间中,生产力成为一个可整体优化的概念。

(二)生产资料控制级与受支配级分层

通过以上分析,数字资产和物理资产共同组成了类似生态系统的制造体系,数字资产通过对机器等物理资产运行产生的数据进行收集、处理、运算,作出机器运转的指令,维护生产运行,在制造生态中处于控制和支配的位置。数字化的生产资料包括数据采集存储与传输系统、算力资源、开发工具、应用软件、运行规则和交易服务等。数字类生产资料一般由数字平台类企业提供。数字平台通过提供算力、存储空间、应用程序的运营环境等为物理资产赋能,无形当中塑造了数字生产资料与物理生产资料之间的“控制—依赖”关系。比如制造业的工业互联网平台针对工业数字化需求为用户提供编程语言、资源库、服务、工具等工业应用程序的开发和运营环境。而平台企业凭借对这些数字化基础设施的垄断和技术再升级,不可避免地决定和引导着用户的生产及运营。另一个典型的数字与物理资产间的“控制—依赖”关系体现在众包模式中。数字平台通过众包模式可以调动全社会范围内的闲置生产资料,并雇佣他们的所有者。比如打车平台,司机拥有车辆所有权,向打车平台让渡的是车辆的使用权,并提供驾驶劳动;Airbnb租房平台,房主让渡房屋及用品的使用权,并提供管理与维护劳动。再比如,软件开发平台,调动了成千上万个软件开发者的劳动及他们闲置的个人电脑计算能力,用以进行应用程序的开发。与制造工厂的数字赋能相比,平台众包模式与用户之间不仅仅是技术依赖,更重要的是通过技术架构起的资源配置新渠道主导现实世界的资源流动。“全球最大的出租车公司优步没有一辆车,最大的住宿提供商Airbnb没有任何房产,最受欢迎的社交平台不制作任何内容,最大的零售商阿里巴巴没有任何存货。”(1)Tom Goodwin,“In the Age of Disintermediation the Battle is all for the Consumer Interface”, March 3, 2015,https://www.google.com/amp/s/techcrunch.com/2015/03/03/in-the-age-of-disintermediation-the-battle-is-all-for-the-customer-interface/amp/.由此,数字平台通过对传统生产资料进行赋能、重组、配置、调动,建立了数字资产与传统物理资产间的“控制—依赖”关系,重构了价值创造、流通与分配模式,借助其规模效应和网络效应,不断实现对传统物理资产的“收编”和调用,重构社会再生产体系。

(三)数字产业和传统产业间分层

数字技术塑造了数字生产资料与物理生产资料的“控制—支配”关系,随之在数字产业化和产业数字化进程中,形成了数字资本与传统产业资本间的支配—依赖关系,拓展了资本可支配的内容和形式。产业数字化目前多通过工业互联网、智能制造、平台经济、车联网、智慧农业、数字货币、数字政府、智慧城市等途径进行数字化赋能。由此,形成了数字行业与传统行业间的支配—依赖关系,首先体现在数字产业为传统产业提供算力资源、操作系统、关键数字基础设施等数字类生产资料;其次,数字平台跨时空跨国界跨部门集成社会再生产的各个环节,为传统产业提供数字资源与数字化的经济活动场域;再者,数字企业掌控了数字型生产资料更新升级的渠道,从而形成对生产和再生产过程的持续控制力量。在这一虚拟与实体的产业分层之间,传统产业依旧是价值创造的主体,其一方面在平台组织提供的技术赋能中进行生产和价值增值,另一方面需将其价值增值的一部分作为技术费用交给平台企业,平台企业需搭载非平台组织才能完成其价值增值的循环。同时,平台企业通过技术持续升级,可以随时使已有数字生产资料发生无形磨损与贬值,从而强化对非平台组织的长期技术控制和支配。换句话说,平台组织不但垄断了已有的数字生产资料和技术,同时也垄断了技术创新渠道,使搭载其上的传统产业组织不得不随时缴纳类似铸币税的“技术更新费”,形成持续的垄断利润来源。

(四)数字产业内部分层

在技术发展初期,由于技术结构和市场的原因,数字产业内部也有明显的分层。从技术结构来看,数字产业分为基础层、工具(技术)层、应用层和交易场域层。其中,基础层的平台组织主要提供基础算力和数据存储,比如亚马逊网络服务、阿里云服务;工具(技术)层平台主要提供各类开发工具、编程语言、资源库等,如通用电气工业互联网平台,微软、谷歌等的编程接口;应用层提供各类应用软件,如各类应用软件商店;交易场域层提供规则和交易场所,当前的各大电商属于这一类。基础层位于最底层,工具层位于较上一层,应用软件层位于最上层,交易场域层则穿插其中提供交易场所和规则。每一层中的每一种经济类型,通常为少数几个平台组织所垄断(2)谢富胜、吴越、王生升:《平台经济全球化的政治经济学分析》,《中国社会科学》2019年第12期。,这种垄断效应会借助技术延伸至社会再生产的各个方面。

从市场结构来看,数字平台是数字产业的主要组织形态,这些平台既是数字产品和服务的提供者,也是关键技术的掌控者。不同行业大平台之间的竞争多是通过业务拓展或者创新引领来巩固已有的地位和优势。而小平台或者初创平台的存活法则则在于技术的创新和新领域的开发。与一般商品不同,当一项技术被市场普遍而广泛地需求,其商品属性会在市场中充分发挥,并迅速产生主导市场的力量。数字产品本身具有轻资产、自积累、更新快、垄断性强、资金密集的特点,同时兼具网络效应和规模效应等特性,这种灵活的商品属性使技术具备了与大资本博弈的力量。所以,通过开发新技术或者开辟新领域来避开大平台的封锁成为小平台参与竞争的力量所在。但新技术或新模式往往需要借助既有大平台进行运作和推广,同时也需要充足的资金进行拓展,大平台往往会借此收购或者参股小平台,使小平台嵌套在大平台的运转齿轮中发展,形成不完全竞争格局。而一些新领域的小平台,也可以在本领域中逐渐形成垄断优势,并通过融资、上市等途径成长为具有竞争实力的大平台。

(五)就业结构分层

从劳动层面来看,数字技术塑造了一大批非物质劳动就业岗位,为非物质劳动成为社会主流劳动形式,甚至超越物质劳动成为未来的主流就业形式创造了足够的经济基础。从技能结构来看,非物质劳动就业的出现意味着劳动力大军技能结构将面临重新洗牌。技术进步对就业影响的一般路径是减少低技能劳动者需求,同时增加高级或者中级技能劳动者需求。而数字技术的应用则表现出对高、低两种技能的劳动力需求增加,中级技能劳动者需求有减少趋势。数字技术可以替代重复性劳动和常规性劳动。中等技能人才所从事的模式化、单一化的工作,比如流水线上的工人,法律、金融、行政、商务等行业的程序化办公员,以及高技能人才所从事的分析类工作都容易被数字化智能大量替代下岗。而对于那些程序化程度不深的就业岗位,如手工工匠、厨师、园丁等影响则相对较小。

遭技术驱赶的劳动力阶层最终只能向配合数字系统完成资源配置指令的零工阶层转移。近期不断爆出的大学毕业生入选华为百万年薪的“天才少年”计划,以及硕士毕业生加入零工大军,成为“外卖小哥”的新闻,归根结底是数字技术对劳动大军重塑的结果。一极是时代发展紧缺的数字技术人才,另一极是遭技术驱赶并被数字平台再吸纳的零工大军。科技的普及显然已经使“技术事件”升级为“社会事件”。《中国共享经济发展报告(2020)》数据显示,2019年在共享经济带动包括物流配送员、网约车司机、外卖骑手、网络主播等灵活就业群体约7 800万人,平台企业员工623万人(3)国家信息中心分享经济研究中心:《中国共享经济发展报告(2020)》,2020年3月4日,https://www.sohu.com/a/379131759_468661.,零工经济已然崛起。

二、数字技术下社会再生产分层实质与影响

社会再生产分层是新技术的生产力布局。这一布局搭建了“数—物”结合、分工有序、智能化运转的新生产体系。生产力分层、生产资料分层意味着数字技术赋能并重塑传统生产体系走向高效率高质量;就业两极演化分层,意味着技术将人从生产中解放,使人脱离“劳役”获得更多自由时间的能力进一步提高。同时,在人工智能、区块链、各类先进算法的支持下,不仅在经济领域,政治、文化、社会、生态等各个领域均可在数字技术的赋能下得到优化。继而经济社会物质生产能力得到极大提升,社会秩序、公平正义得到数字化管理与维护,数字技术普惠效力充分爆发,带领经济社会迈入更高级形态。这是数字技术中所包含的人类福利。但生产力及其发展形式是一个先行过程的历史结果和产物,其福利几何,挑战几何,总是受限于现有的人类社会体系和制度。社会再生产分层在布局数字生产力的同时意味着一系列生产关系、利益关系的调整,并将产生历史性影响。

(一)社会再生产分层的实质是超越空间扩张的资本积累新方式

资本主义的发展是通过一次次资本积累方式更新完成的。从早期殖民掠夺的帝国主义模式,到新自由主义贸易自由化、金融全球化的“新帝国主义”(4)[美]大卫·哈维:《新帝国主义》,初立忠、沈晓雷译,社会科学文献出版社,2009年。模式,资本积累无不是通过开拓资本扩张空间来实现的。新帝国主义道路在完成近半个世纪的资本扩张和积累后,以美国为首的西方国家由于过度金融化和过度去工业化,最终导致虚拟经济泡沫破灭而引发金融危机,资本的空间扩张网面临崩盘。为了再工业化回流,拉动本国经济复苏,同时也为了重塑资本扩张之路,美国等技术发达国家谋求借助数字技术重组世界财富,探寻资本积累新模式。数字技术具有超越时空限制的规模效应和集聚效应,塑造了其天然的垄断特性,极易通过技术的“支配—依赖”关系形成超越时空的技术垄断乃至技术专制,继而塑造比空间扩张更加高效的数字化垄断积累。社会再生产分层实质就是这种积累的技术路径表现。有学者将资本主义的这一积累模式称之为“平台帝国主义”(platform imperialism)(5)JIN D Y, Digital Platforms, Imperialism and Political Culture, Routledge, 2015.。从目前数字产业的全球化布局来看,像苹果的iOS、谷歌的安卓、亚马逊和微软的云计算以及脸书(Meta)的移动社交,共同构建了美国在全球移动互联网时代自下而上基础性垄断优势,加之其在全球资本市场的地位和金融运作逻辑,技术垄断“赢者通吃”的局面很难避免。平台帝国主义模式一旦在全球形成,发展中国家将面临技术发达国家更加剧烈的数字化掠夺积累威胁。这也是为什么在新一轮科技革命浪潮下,我国科技创新步伐尤显紧迫的原因。2017年国务院印发《新一代人工智能发展规划》,提出举全国之力,在2030年务必占据人工智能全球制高点。党的十九届四中全会提出要构建社会主义市场经济条件下关键核心技术攻关新型举国体制。这些战略举措的要义就在于应对西方科技大国的技术封锁与垄断,走科技强国道路,提高经济发展的独立性和自主性,掌握发展主动权,避免陷入跨国数字资本的新一轮掠夺陷阱。

(二)数字化分层引发垄断危机,存在跨领域蔓延风险

数字技术的高明之处在于它重构一个虚拟版的现实,把现实世界中能覆盖、值得覆盖的东西尽量网络起来,获得全息数据和整体画像。数字化分层依据接收到的信号,通过一系列的算法,对“数字成像”进行调节、管理和控制并传输指令至现实世界。这个数字化分层目前多以数字平台的形式搭建,即部署在云上的“一组管理软件平台+数据库+开发工具”的组合。在物理结构上,数字平台形成对物理世界的“支配”关系。再者,“数字+”的赋能逻辑为数字平台跨行业垄断提供了技术支撑。借助数字生产资料与物理生产资料之间的“支配—依赖”关系,数字企业可以以较低成本向其他行业拓展。

当这些特性与资本联姻,数字技术就有了超越技术权力和信息权力,向市场权力和经济权力拓展,甚至向社会权力和政治权力延伸的可能。如果缺乏有效的制度创新和治理举措,甚至会渗透到媒体、学术、监管和司法等领域,形成“公共俘获”,挑战国家权力和治理能力(6)方兴东、钟祥铭:《互联网平台反垄断的本质与对策》,《现代出版》2021年第2期。,形成更加严重的寡头独裁。福山等认为:“大多数人没有意识到,平台造成的政治危害实际比经济危害更严重,威胁民主而非扭曲市场才是它们真正的危害之处。”(7)Francis Fukuyama, Barak Richman and Ashish Goel,“How to Save Democracy from Technology: Ending Big Tech’s Information Monopoly”, Foreign Affairs, 2021, (1-2):98-110所以,2020年年底以来,世界主要经济体不约而同掀起反垄断浪潮。2020年12月,欧盟委员会提出《数字服务法》和《数字市场法》两部法律草案,直指大型科技平台的不公正商业行为,首次确立了平台的公共性与社会性,明确了其应承担的一系列责任。2020年年底,美国司法部(DOJ)和联邦贸易委员会(FTC)联合各州正式对谷歌和脸书(Facebook)提起反垄断诉讼。2021年6月,美国国会先后推出五个针对科技巨头公司的提案,其中,《终止平台垄断法》(Ending Platform Monopolies Act)提出要强制拆分包括谷歌、亚马逊、苹果、脸书等美国几家最大的科技公司。在我国,2020年12月,中共中央政治局召开会议提出,要强化反垄断和防止资本无序扩张。2021年2月,国务院发布《国务院反垄断委员会关于平台经济领域的反垄断指南》。2021年11月18日国家反垄断局正式成立。世界范围内掀起的反垄断浪潮前所未有。究其原因,一方面是出于市场和经济的考量,但能同时吸引各国政府注意力的是其超越权力边界,挑战国家权利和政治秩序,威胁大众利益的趋势,使各国同时产生“虎兕出柙”的警醒。但未来技术发展有诸多不确定性,反垄断的“匣子”能否最终锁住互联网巨头尚待时间检验。美国因此次互联网平台垄断而兴起的“新布兰迪斯学派”(Neo-Brandeisian)认为,新自由主义的反垄断框架已经不再适用于数字经济时代,互联网巨头的商业模式无法用传统的监管方式制衡。(8)吴汉洪、王申:《数字经济的反垄断:近期美国反垄断领域争论的启示》,《教学与研究》2020年第2期。

(三)社会再生产分层将引发全球一体性财富分化

经济全球化背景下,全面数字化意味着世界经济体系将在数字技术框架下,通过数字产业化、产业数字化道路进行重组,全球经济在数字技术的传播和应用中演变成加密联系的整体。由此引发的新一轮财富分化将表现出全球范围内的普遍性、统一性以及一体性特征。这种一体性的财富分化将通过产业价值链(技术链)、产业组织、要素、技能、企业行为传导至经济中的各层级主体,具体表现在五个方面:第一,从全球角度,数字技术会重构原有的全球产业价值链布局,造成技术发达国家与不发达国家之间贫富分化加剧。当低成本的劳动力不再是竞争优势,全球制造业就会回流至技术发达的经济体,低收入国家就会面临困境,原先依靠成本优势承接产业转移的发展中国家,需要重新思考发展模式和产业战略。而技术发达国家会借助数字技术进行新一轮财富重组,加上数字技术的天然垄断效应,如果不加规范和控制,世界财富分化趋势将难以想象。

第二,从产业组织形式来看,数字平台这一新兴组织作为“新经济”(9)指以ICT为核心与其他经济主体所形成的各种经济联系的总体。潘向东、刘娟秀、邢曙光:《美国经济的几个“谜”》,2019年10月31日,https://share.chinacef.cn/ShareView/View?type=ARTICLE&id=8540.的架构者和缔造者,从根本上决定了其在不同产业门类中的地位和优势。通过技术“支配—依赖”关系,对传统企业进行价值捆绑和技术侵占,继而加深产业门类间的利润差距在所难免,且这一差距难以通过竞争缓解。

第三,从要素或生产资料的占有角度,在数字技术世界里,依据是否占有数据类生产资料,社会阶层可划分为数字有产者和数字无产者。有产者指数字资本阶层,无产者包括传统资本和劳动阶层。与传统产业不同,数字经济扩张的边际成本小,市场垄断性强,市场集中度高,在产品定价和工人工资定价上,数字资本均有较强的议价能力。同时,新经济增长路径多依赖于资本增强型的技术进步,当资本和劳动可以替代时,意味着更高的资本边际产出,所以劳动阶层时刻面临自动化、智能化的威胁,增加了数字企业对工人的议价能力,进一步拉大了资本收入份额与劳动收入份额的差距。这也是次贷危机后,美国经济增速持续下滑,但资本回报率却一直维持在8%高位的主要原因。不仅是美国,欧盟、日本的资本回报率均有同样的表现。(10)Marx M, Mojon B, Velde F,“Why Have Interest Rates Fallen Far Below the Return on Capital”, BIS Working Paper, 2019, No.794.

第四,从技能角度,社会高技能劳动阶层和低技能劳动阶层的收入差距将面临有史以来的最大化。技术革新初期,技能人才短缺,随着技术的普及和发展,市场开始进行技能等级的划分,同时也进行原有劳动大军的技术替代。从数字替代中“甩”出来的劳动者,成为低技能的零工阶层。在这一过程中,高技能劳动者不但具备技术优势,在零工经济出现后,还面临多重就业机会和收入来源。而遭技术驱赶的低技能人员只能接受虚拟血汗工厂的盘剥,社会相对贫困程度持续加深。劳动者阶层的这一差距无论在广度还是深度上,都超过之前的技术革新效应。

第五,从企业行为看,鉴于数字技术规模效应、网络效应以及天然垄断特性,数字产业资本同时扮演生产资料占有者、平台运营管理者、规则制定者、仲裁者四重角色。不仅可以通过生产资料占有完成价值增值循环,还可以通过规则制定、评价标准,对接入平台的各类实体及产销者进行财富转移。数字平台组织在生产和流通领域的垄断行为,使其如干扰财富分流的“科技手”一般,直接影响社会财富分配。

图1 数字经济价值流向与收入差距层次

(四)就业两极分层预示中等收入群体在新技术环境中的经济基础退化

中等收入群体的划分标准很多,依据国家统计局的标准,按户年均收入在10万元~50万元人民币之间,2018年我国约有4亿人、1.4亿个家庭达到标准,约占全国总人口的28.6%。(11)宁吉喆:《国家统计局局长就2018年国民经济运行情况答记者问》,2019年1月21日,http://www.Stats.Gov.cn/tjsj/sjjd/201901/t20190121_1645944.html.中等收入群体从事的工作主要包括法律、金融、行政、商务白领、技术蓝领等中等技能就业岗位,这些重复性劳动和常规性劳动恰恰是算法、机器人及其他非人资产取代的对象。当然,除了对就业的破坏效应,新技术对就业也有补偿和创造效应。近年来围绕数字技术出现一大批社会紧缺的职业岗位,如数据科学家、机器学习工程师、深度学习工程师、计算机视觉工程师和算法开发人员等(见表1)。但是从劳动力的代际演变来看,新技术人才的培养才刚刚开始,数字型劳动者的代际更替大约需要20年以上的时间才能基本完成。以人工智能领域为例,美国影响最大的人工智能人才招聘平台TalentSeer发布的《2020人工智能人才报告》显示,2016年至2019年人工智能和机器学习相关人才需求年均增速高达74%。(12)TalentSeer,“2020 AI Talent Report”, January 22, 2020, https://www.talentseer.com/post/2020-ai-talent-report-highlights-current-talent-landscape-2020-market-trends.腾讯2017年发布的《全球人工智能人才白皮书》提供了广义的人工智能人才数量评估,报告估算全球大约只有30万名AI从业者和研究人员,其中包括在校学生和AI公司的全部技术人员。(13)腾讯研究院:《2017全球人工智能人才白皮书》,2017年11月30日,https://www.tisi.org/Public/Uploads/file/20171201/20171201151555_24517.pdf.2019年Element AI发布的《全球人工智能人才报告》基于美国最大的职业社交网站LinkedIn个人资料进行的补充调查显示,全球大约仅有3.6万人具备真正的AI专家资格。

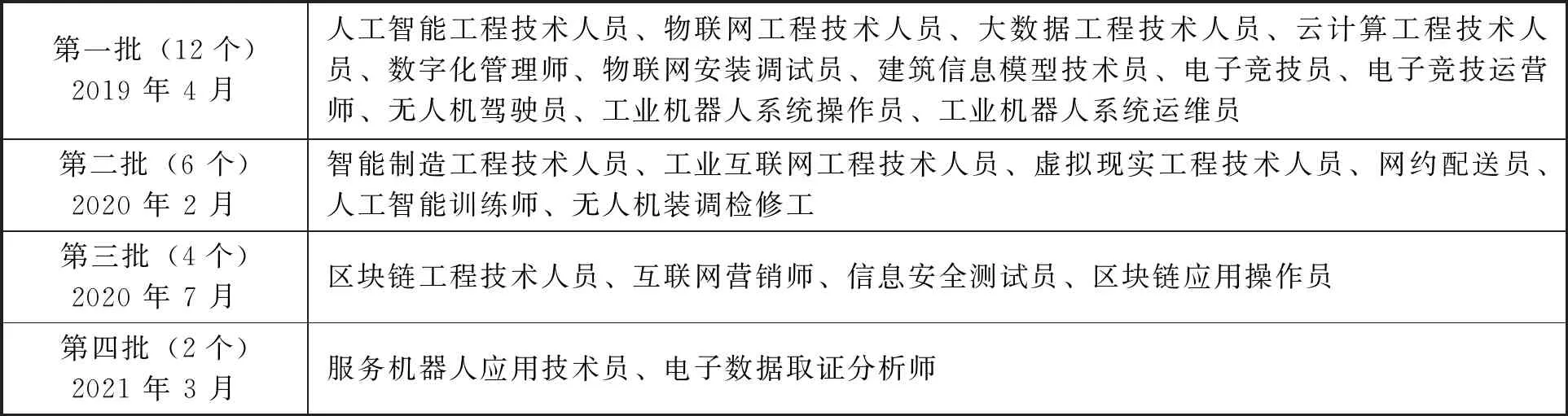

表1 2019—2021我国发布的数字技术新职业

这说明新技术的就业创造效应更多是在高技能的就业岗位上,让流水线上替换下来的工人去做数据工程师是不现实的,而新型人才的培育还在路上。牛津大学马丁学院关于就业与技术的项目评估结果显示,20世纪80年代美国新生行业吸纳了社会大约8%的就业人口,20世纪90年代这一数据为4.5%,21世纪初尚未出现的新生行业,现在只吸收了0.5%的就业人数。这一轮技术革新表现出的主流导向是提高生产效率,而不是拓展新领域、创造新就业。该研究的结论预测未来10—20年,美国47%的就业人口会面临失业风险。(14)Carl Benedikt Frey and Michael Obore, The Future of Employment: How Susceptible Are Jobs to Computerisation? Oxford Martin School, Program on the Impacts of Future Technology Project, Oxford University, 2013, p.17.现存劳动大军显然不能满足高技术的发展需求,新技术的发展也难以为技术替代者提供足够宽的再就业空间。在技术代际更替的间隙,零工经济是低技能劳动者最可行的归宿。

恩格斯说:“一切社会变迁和政治变革的终极原因……应当到生产方式和交换方式的变更中去寻找……应当到有关时代的经济学中去寻找。”(15)《马克思恩格斯文集》,第9卷,人民出版社,2009年,第284页。劳动资料的变化决定了人类劳动方式乃至社会的变迁。“提高劳动生产力和最大限度否定必要劳动……是资本的必然趋势。”(16)数字型生产资料发挥作用的路径是通过“数据+算力+算法”对人的脑力和体力进行替代。这种创新导向更多强调生产力纵向的优化和提升,而非新领域横向拓展。与传统劳动资料相比,最显著的特征是模拟人的学习能力、思维能力、逻辑能力。“固定资本的发展表明,社会生产力已经在多么大的程度上,不仅以知识的形式,而且作为社会实践的直接器官,作为实际生活过程的直接器官被生产出来。”(17)《马克思恩格斯全集》,第46卷(下册),人民出版社,1980 年,第209、219页。这些数字型的生产资料作为社会实践的直接器官出现,开始从人类体力的延伸向脑力的模拟拓展,处在中等技能水平的劳动岗位无疑是被替代的对象,且数字技术越成熟,技术越发达,脑力劳动被替代的越多,劳动技能的两极分化就会越严重。面对技术的持续升级和创新,中等收入群体经济基础退化是资本主义主导的世界体系所面临的必然历史趋势。

(五)缺乏保障的零工大军是经济健康发展不可忽视的隐疾

零工经济崛起为社会提供了灵活、自由的就业机会,为资本提供了更具张力和弹性的积累方式,但也隐藏新科学技术架构下的劳资新矛盾。零工就业门槛低、灵活性强,既是低技能劳动者再就业的重要渠道,也是高技能劳动者和兼职劳动者提高总收入的便捷来源。对于高技能劳动者和兼职劳动者来说,零工经济可以助力“实现个人理想中的职业成功以及个人生活成功”,个体在零工经济中甚至可以成为“微型企业家”(18)[美]戴安娜·马尔卡希:《零工经济:推动社会变革的引擎》,陈桂芳译,中信出版社,2017年。。但对于低技能的全职零工劳动者来说,零工经济在带来众多工作机会的同时,也在劳资关系、就业环境、就业质量、就业稳定性方面产生一系列问题。

零工平台的劳动者以独立承包商的身份与平台产生劳务关系,平台无须担负对最低工资、社会保险、职工福利、休假等劳工权益问题的法定保护责任,更不会对劳动者的劳动资料进行补偿。零工经济平台无负担、无风险地从零工劳动者和消费者的交易中双向抽取服务费用。20年前,就有学者提出,未来的工作,员工和企业之间更像是一种交易关系,而非持久的劳动关系。(19)Daniel H.Pink,Free Agent Nation: The Future of Working For Yourself, Grand Central Publishing, 2001.对于高技能劳动者和兼职劳动者来说,零工经济是一种自由且灵活的收入提高渠道。而对于低技能者来说,算法化的工作监督、模糊化的工作日界限,日益加深的就业不稳定趋势,使零工劳动者看似是自由职业人,实则是“封”在数字网络中的技术支配工,面临一系列劳动权益的缺失、劳动收入的不稳定以及机械化的数字支配。需要工作的人可以在零工平台兼职做多份工作,既可以是第三方程序开发者,也可以是滴滴的司机,又可以是“淘鲜达”(20)大型超市即时网购配送服务。的采购员,还可以做诸如代取快递、家政服务等临时性工作,取得收入的本质是计件工资。计件工资作为“最适合资本主义生产方式的工资形式”,借助数字平台下的零工经济彻底实现并壮大。“新的资本主义劳动过程历史样态之所以出现,必定是因为它具有更强的资本增殖能力”(21)胡莹:《论数字经济时代资本主义劳动过程中的劳资关系》,《马克思主义研究》2020年第6期。。算法技术日益取代传统的人力监管手段,原有的劳资矛盾由于技术的中介开始慢慢隐退,转而迁移到“技术—劳动”的实践层面。(22)孙萍:《“算法逻辑”下的数字劳动:一项对平台经济下外卖送餐员的研究》,《思想战线》2019年第6期。作为资本理想的弹性积累方式,虚拟的血汗工厂如果发生逐底竞争,极有可能使那些没有稳定工作朝不保夕的劳动者只有不停地工作才能养家糊口,为社会稳定埋下隐患。由此,未来需要在用工合同、社会保障等方面进行创新以对其进行监管和规范。

三、数字技术下社会再生产分层对经济社会发展的启示

不管是从一国国内出发,抑或是从全球角度考量,数字技术下的社会再生产分层均意味着财富分化、社会分层面临新的推动力量,全球经济体系与发展格局将面临重塑。而我国于2021年8月17日召开的中央财经委员会第十次会议提出扎实推进共同富裕,并确立了共同富裕“施工导图”。数字技术下社会再生产分层引起的诸多挑战无疑为推进共同富裕设置了复杂的外部环境。经济全球化时代,全面数字化无疑将一国发展深系于全球紧密相连的数字化大网中,需统筹考虑国际国内环境加以应对。

(一)全面数字化呼唤基于利益共同、命运共同的全球经济新规则

数字技术可以赋能生产力充分发展从而带动人类社会发展进入新形态,但同时也为资本的权力扩张提供了前所未有的契机。垄断资本不仅会挑战本国的国家权力和政治秩序,还可能操纵全球事务,主导人类数字时代的全球治理与国际秩序。在技术专制与垄断中,造成全球贫富差距急剧拉大,激化国际矛盾与冲突,导致全球发展失衡,威胁人类可持续发展。所以,为了充分激发数字技术红利,避免技术霸权造成另一种极端化局面,重塑数字技术下的全球经济贸易新规则、新契约势在必行。

在普遍联系与交往加密的世界环境中,技术革命不只会对一国的生产关系提出变革诉求,反而最先影响的往往是全球互动模式。托马斯·库恩在《科学革命的结构》中说道:“科学的进步并非通往单一真理的简单直线。我们所说的进步,体现在追求更为恰当的世界观,和更为融洽地与世界互动。”(23)[美]托马斯·库恩:《科学革命的结构》,金吾伦、胡新和译,北京大学出版社,2018年,第5页。激烈的技术变革有助于我们认清自己的本质,建立应有的世界观。在经济全球化体系中,全面数字化只会使全球利益共同、命运共同的关系本质进一步加强和凸显。霸权主义、以邻为壑的发展道路在这一利益关联加密的数字网中难以存续。数字技术红利的充分爆发需要在命运共同、利益共同的契约框架下开启互利共赢模式。这不但是长期以来科技持续进步带给我们的启示,也是马克思所揭示的人类社会发展的规律性趋势。关于究竟是一端独大搞世界霸权,还是要在共同发展中实现自身发展,马克思在关于自由人联合体的论述中给出了结局性的答案:“只有在共同体中,个人才能获得全面发展其才能的手段……在过去的种种冒充的共同体中,如在国家等等中,个人自由只是对那些在统治阶级范围内发展的个人来说是存在的,他们之所以有个人自由,只是因为他们是这一阶级的个人。……在真正的共同体的条件下,各个个人在自己的联合中并通过这种联合获得自己的自由。”(24)《马克思恩格斯文集》,第1卷,人民出版社,2009年,第571页。

(二)合理的制度设计是解决技术问题的关键

实际上,社会再生产分层造成的垄断程度几何,财富分配差距几何,数字劳工的就业质量、劳资关系会面临怎样严峻的挑战等,不完全是由技术机理决定的,制度才是最终的决定因素。马克思在《资本论》中提道:“一个毫无疑问的事实是:机器本身对于工人从生活资料中‘游离’出来是没有责任的……矛盾和对抗不是从机器本身产生的,而是从机器的资本主义应用产生的!因为机器就其本身来说缩短劳动时间,而它的资本主义应用延长工作日;因为机器本身减轻劳动,而它的资本主义应用提高劳动强度;因为机器本身是人对自然力的胜利,而它的资本主义应用使人受自然力奴役;因为机器本身增加生产者的财富,而它的资本主义应用使生产者变成需要救济的贫民,如此等等。”(25)《马克思恩格斯文集》,第5卷,人民出版社,2009年,第508页。技术应用造成垄断、财富分化、劳动异化以及劳资关系恶化根源在于技术使用的制度环境。制度是承载生产力的容器。在技术快速变革的环境中,如何平衡收入分配失衡,如何帮助个人保护劳动权利、财产权利,确立个体的数据权利,均需诉诸制度创新来解决。唯有制度创新才可破解数字技术的天然垄断特性。新中国成立以来,我国坚持社会主义道路,发挥制度创新优势,带领全国人民取得举世瞩目的成绩。面对新阶段、新目标、新挑战,应继续坚持以人民利益为中心的主旨,将制度创新与技术创新融合推进,为新技术下的生产力发展创造广阔的制度空间,在两种创新的融合中推动我国社会主义现代化进程。

(三)坚持以人民为中心的发展观,明晰“资本”边界,明确企业责任

马克思说:“资本是生产的,也就是说,是发展社会生产力的重要的关系。”(26)但是,资本的狭隘性又成了生产力发展的阻碍。因为,资本追求的是剩余价值而不是发展生产力。因此,一旦发展生产力的投入大于剩余价值的获得时,资本就不会选择促进生产力的发展。而且,资本自身的局限性使得“资本的发展程度越高,它就越是成为生产的界限”(27)《马克思恩格斯全集》,第30卷,人民出版社,1995年,第286、397页。。从我国的互联网企业发展进程看,21世纪初互联网产业起步,经过十几年发展,2011年,我国互联网行业三巨头BAT(阿里巴巴、腾讯、百度)全部跻身市值500亿美元行列。2013年,腾讯市值突破1 000亿美元,有与美国互联网巨头并驾齐驱之势。但自2015年开始,沉迷国内市场的垄断套利,资本无序扩张,偏离创新,BAT三巨头市场价值一度不升反降。截至2021年7月,美国五大头部互联网企业苹果、谷歌、亚马逊、脸书和微软市值总和达91 373亿美元,比起7年前平均提升4倍以上,BAT仅从7年前的4 671亿美元提升至今天的11 513亿美元。不但没有在美国发起的技术封锁战中发挥本领域助力,反而出现社区团购、算法歧视、大数据杀熟、与国外资本联合套利、过度金融科技等扰乱市场秩序行为,影响市场公平竞争的事件频发。所以,强化反垄断,树立以人民为中心的发展观,明晰资本边界,明确企业责任和本分,引导科技力量优化布局,是数字技术背景下经济组织发展的关键法则。要明晰经营边界,对于像金融、教育、医疗等关系国计民生的基本公共服务领域,要严格限制互联网超级平台的进入。明确企业本分,对出于私利而操控媒体、学术,干涉政策、监管和法治等公共领域的行为要严惩。(28)方兴东、钟祥铭:《互联网平台反垄断的本质与对策》,《现代出版》2021年第2期。再者,加强制度创新和科技创新,提高政府治理能力,有效防范监管俘获,提高反垄断水平。

(四)数字化社会再生产体系使计划性配置成为可能

数字技术提供了即时信息传播通道,信息对称性得到极大改善,为资源配置带来了“供需匹配”的对症性技术支撑。比之通过市场自由调节实现供需平衡,这一致力于信息对称的配置手段更实在、更彻底。2020年中央经济工作会议指出“国家支持平台企业创新发展、增强国际竞争力,支持公有制经济和非公有制经济共同发展”,意味着国有经济可以进入平台经济领域,在关系国计民生的重大领域进行“新型计划经济”实验。这不但是减少平台垄断的市场空间,形成无序竞争的制衡力量,提升资源配置效率的有效路径,同时也是充分激发技术红利,探寻技术赋能制度改革的新尝试。不同于以往的计划经济概念,数字技术下的“新型计划经济”有以下几个特点:一是通过大数据对市场供需进行画像,从而让预判成为可能,加上数字化物流,为供需匹配提供了完整的技术保障。按需定制化生产,实现产销一体化零库存已经成为现实;二是计划生产的主体可以不是政府,而是企业自身,但需在国家相关反垄断及经济安全措施的严格监管下,交由掌握关键技术的企业进行计划性配置的社会实验;三是鉴于当前依托数字技术迸发的全社会各领域创新,以及网络、配套物流的全面普及,这种计划性尽管肉眼可见的是“部分”领域,但实际上是全社会正在实现的过程。

(五)构建技术公平规则探索数据要素收益共享模式势在必行

数字技术应用与个体利益息息相关,构建技术公平规则在全球范围内势在必行,这也是解决贫富分化问题的重要途径。数字技术是具有显著偏向性的技术,面对普通劳动者、消费阶层等技术弱势群体,数字技术的使用有正义评价的必要性。比如,算法是数字技术使用过程中极易触犯利益边界的技术,尤其在涉及每个使用者的利益时,有必要对某一项程序或者算法的设计进行公平正义的评判。这存在一定的技术难度,首先需明确程序正义和算法正义的标准是什么,技术人员可以依据这样的标准,将公平正义的成分带入算法的设计中,并制定规则惩治算法歧视、算法“黑箱”、侵犯隐私权利等行为。在进行技术创新时,将公平正义原则纳入技术设计过程中,施与技术以公平的特性,从根源解决利益侵占和财富不合理转移的行为。对于违反公平原则的技术设计,应该进行相应的法律追责或惩戒。比如,设立算法数据报备机制,算法的使用者或者设计者随时可以接受算法透明的审查。像金融行业明确要求运用人工智能技术提供资产管理服务的金融机构,必须报备智能投资模型涉及的主要参数和资产配置。

另外,对于数字技术而言,实现技术公平的一个重要方面是数据要素的所有权与收益权应成为现实,这是调节收入分配差距,促进社会公平正义必须要考虑的问题。互联网平台对个人数据的收集与处理涉及三个方面的主要权益:人格权益、财产权益、安全权益。此三个权益交叉混杂也导致了数据确权的难度。人格权益和安全权益主要涉及人格尊严、人格自由、人身安全,属于数字平台的义务、责任范畴,权利边界清晰,但是财产权益却由于消费者和数字平台之间一方是数据生产者,一方是数据采集与处理技术提供者,而难以界定权利分割和共享机制。党的十九届五中全会强调“增加中低收入群体要素收入和财产收入”。财产权益不清晰,必然造成数字技术发展过程中大型互联网平台通过占有和控制数据而一端独大,数据确权,数据要素收益分享模式势在必行。大数据来源于最广大公众,本身具有公共产品属性,是数据采集与处理技术决定了其当前的垄断特点。大数据技术体系的特点决定了在数字文明时代,数据垄断将是最根本的垄断。2016年习近平总书记曾提出,以数据集中和共享为途径,建设全国一体化的国家大数据中心,推进技术融合、业务融合、数据融合,实现跨层级、跨地域、跨系统、跨部门、跨业务的协同管理和服务。(29)习近平:《在十八届中央政治局第三十六次集体学习时的讲话》,2016年10月9日,http://www.gov.cn/xinwen/2016-10/09/content_5116444.htm.这是解决大数据发展进程中各种矛盾的根本之法,但在技术发展尚不成熟,制度构建尚处于探索的阶段,数字技术的垄断特性会持续存在。当前可以以大型互联网科技企业为实验主体,借助区块链等技术,进行数据要素收益分享模式探索。同时,国有经济可以以构建数字规则、维护数字产销者权益、促进技术公平为目的,进入数字经济领域进行渐进式改革和实验探索,起到引领和示范作用。

(六)探索零工大军社会保障机制,引导社会劳动向现代科学劳动转化

平台组织模式下的零工劳动者之所以是劳动大军中没有保障的游散阶层,根本原因在于劳动关系全有或全无的认定。我国现有劳动法对于就业中双方关系的判定采取了劳动关系与劳务关系的二分法,依据劳动关系的认定进行施加或豁免相关劳动法责任。而零工和平台两者的关系大多视为劳务关系,零工劳动者在平台中的个体工商户身份使其劳动者的基本权益无法得到保障,从根本上造成了零工阶层的弱势境况,导致用人单位与劳动者之间权利和话语地位的悬殊。所以需政府介入,对零工经济参与主体如平台、外包商、零工从业者之间的权利义务关系进行明确界定和划分。对平台中的个体工商户和劳动者身份进行分类界定,区分兼职零工和专职零工,分类引导劳务、劳动关系合理健康发展。从法律与制度层面,设计零工劳动者的权益保障措施,通过政企合作引导平台组织建立适合平台经济发展又可以最大限度保护零工劳动者基本权利的保障机制。比如,国家可以通过奖励或者政策性资金配套来推动和激励市场主体构建零工保障机制,提高零工劳动者的话语地位和就业质量,鼓励零工劳动者与平台企业建立良性、长久的合作关系,为数字经济发展创造良好的制度环境。

另一方面,为了应对技术性失业带来的挑战,加快推进劳动技能转型升级,应结合技术进步方向,明晰新型劳动者内涵和未来劳动演化趋势,前瞻性地创新教育模式,提早部署人才培育方案,培育引导劳动主力向现代科学劳动转化。这是解决当前就业极化、收入分配差异等问题的长效机制,也是在新技术环境中培育壮大中等收入群体,实现社会主义现代化远景目标的核心动力所在。