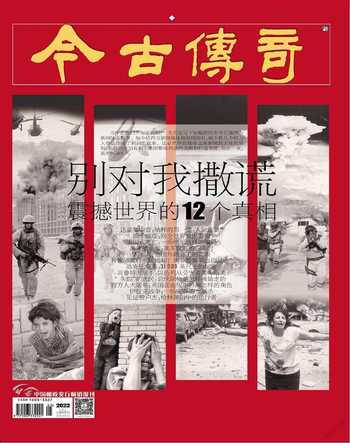

见证费卢杰枪林弹雨中的逆行者

第二次费卢杰战役是2004年底美国、英国和伊拉克军队联合发起的军事行动(联军称为“幻影狂怒行动”,伊政府称为“破晓行动”),由美国海军陆战队为主导。行动的目的是攻克被武装分子占据的伊拉克西部安巴尔省的费卢杰市。战斗轰炸机袭击居民区,以及美国狙击手的开火,共同造成 300 多名妇女和儿童死亡,都是手无寸铁的平民。

本文作者乔·怀尔丁于2003年2月前往伊拉克,见证了英美军队为主的联合部队对伊拉克发动的军事行动。2004年4月,她是少数几个目睹美国海军陆战队围攻费卢杰的国际人士之一。以下为乔·怀尔丁原文报道。

逃出费卢杰,冲进费卢杰

卡车、油罐车、坦克在费卢杰东面的公路上燃烧。一队男孩和男人在一辆没有烧毁的货车那里来来去去,把它劫掠一空。我们转到后面的小路上,经过阿布格莱布、努哈与阿拉尔,经过了几辆装满了人和几件行李往另一边驶去的车,也经过了临时的补给站,那儿有几个男孩从我们的车窗扔进吃的,给我们,也给仍然留在费卢杰城内的人。

我们的车跟着前面一辆开路的车,那辆车里有当地一个族长的侄子,还有一名向导。他和当地的圣战部队有联系,已经跟他们说好让我们通行。我之所以会坐在这部车上,是因为我认识的一个记者在昨天晚上11点钟告诉我费卢杰的情况非常危急,他已经救出几个四肢都被炸掉的孩子。美军到处通知全城居民在黄昏之前离开,不然的话就要送死,可是人们慌忙收拾逃命时,却被城外的美军检查哨拦住不让走,只有堵在那儿,眼睁睁看着太阳西下。他说媒体记者和赶去救援的车队也被拦着不让进城,有一些援助医药急需进入费卢杰,如果有西方人一起走的话就比较有机会通过美军的检查哨。其他路段,包括我们过来的这一路,已经被当地武装控制,我们可以顺利通过这些路段。我们要把援助医药物资送进费卢杰,看看还能帮上什么忙,然后用我们的车把必须离开的人带出来。

不管怎么样,我们安全到达了费卢杰的一家医院。我们把带来的东西都堆在走廊上,直接撕開包装的纸箱,最受欢迎的是毯子。这里根本就不算是医院,只是个诊所而已,自从美军的空袭摧毁了费卢杰总医院以来,这里就一直是一位私营医生免费行医的手术室。还有一家诊所在一个车库里临时搭建起来。没有麻醉药。血袋放在冰饮料用的冰箱里,医生们要用血的时候,就到脏兮兮的厕所里,放在热水龙头下面暖一下。

几个女人尖叫着冲进来,一边祈祷,一边拍着胸和脸。“乌米啊,我的母亲啊!”其中一位哭喊着。我扶住她,直到诊所的顾问和临时负责人马基把我带到一张病床那里,一个10岁左右的孩子躺在床上,头上有一处枪伤。一个更小的孩子正在旁边的床上接受救治,也是头部中枪。美军狙击手击中了他们的奶奶,当时他们正离家准备逃出费卢杰。

灯灭了,电扇也停了,突然间一片寂静,有人点着了打火机,让医生继续手术。供给城里的电力系统已经被切断好几天了,现在用的是汽油发电机。汽油用光的时候,就只能自己想办法,一直到再来电。和我们一起来的戴夫很快拿出他的手电筒。但是,孩子们看来都救不活了。

我走进一个单独的房间,房间里有个老妇人,刚刚做完手术缝合了腹部的枪伤。她的腿上还有一处伤口正在包扎,脚下的病床浸透了血,她手里还紧握着一面白旗,又是一样的情况,她正从家里出来准备要去巴格达的时候,被美军狙击手击中腿部。

狙击手造成的不仅仅是死伤,还让救护车和疏散工作也陷入了瘫痪。总医院被炸毁后剩下的最大一家医院就在美军占领区域内,医院和这家诊所间的路也被狙击手切断了。救护车被子弹打坏了多次,已经修了4回了。街上有不少尸体,因为没人敢去收尸,一出去肯定会被枪弹击中。

有人说我们跑到伊拉克来,一定是疯了。更多人说我们来到费卢杰,完全就是精神错乱。但是我很明白,如果我们不做这些事情,没有人会去做。

枪林弹雨中的救护车

司机对沿途的岗哨解释我们要去哪儿,他们都挥手放行。拐过一个街角之后,圣战部队控制区从我们的视野里消失了,我们来到了他们地盘的尽头,前面道墙外就是美国海军陆战队的占领区,在我们的皮卡和这道墙之间是一片无人区,一片恐怖的寂静,没有任何生命的迹象,直到对面的一道大门打开,走出来一个女人,用手对着我们指指点点。

我们沿着边走,靠近了墙上的一个洞口,从那儿望进去有一辆汽车,周围全是迫击炮弹的弹壳。还能看见双脚,交叉横在水沟里。我想这人已经死了。也能看见狙击手,有两个,在一幢大楼拐角的地方。我估计他们看不见我们,所以要让他们知道我们在这里。

“喂——”我用尽全力大喊,“你们听得见我吗?”他们肯定听得见。他们离我们只有差不多30米,可能更近,而且这里安静得能听见50步外苍蝇的嗡嗡叫声。我又重复喊了几遍。还是没有回答,我决定再多解释点。

“我们是医疗队。我们要转移这位伤员。我们可以出来抬他吗?你们能不能给我们一个同意的信号?”我肯定他们俩听得见我的话,但是他们还是没有反应。可能他们还没有完全弄明白,所以我又喊了一遍同样的话。

戴夫也用他的美国口音喊了一遍。接着我又喊了一遍。终于,我好像听到有人喊着回答了。我不太确定,又喊了一遍。

“喂,我们可以出来抬他吗?”

“好吧。”

慢慢地,双手举着,我们走了出去。迎面腾起一团黑烟,带着一股辛辣、酸腐的气味。他全身僵硬,腿很沉。我们的向导托着他的臀部,一把AK47步枪被粘稠的血黏在他的头发和手掌上,我们不想带这把枪走,于是我用脚踩住枪,一边抬起他的肩膀,血从他背上的枪眼流了出来。我们费尽力气把他抬进皮卡,他光着脚,看起来顶多20岁,穿着冒牌的耐克裤子和一件背上印着28号的蓝黑条纹足球T恤。诊所的护理员把这位年轻人从皮卡上拖下来时,黄色的粘液从他嘴里涌出来。大家把他翻过身来脸朝上,在他前面空出一条路来,把他抬进斜坡临时搭建的停尸房。

我们洗掉手上的血迹,坐进救护车。还有些人被困在另外一家医院,必须把他们送到巴格达去。警报器叫着,警报灯闪着,我们蜷缩着趴在救护车厢的地板上,把护照和身份证举起来递到车窗外面。我们把救护车装满了人,有一个胸膛用绷带缠了起来、还拿着盐水瓶在打吊针,还有一个躺在担架上,双腿猛烈地痉挛,我们把他推出来搬上台阶的时候,只能把他的腿抱住才行。

这家医院比诊所更有能力治疗他们,但是把他们安顿下来需要的物资在这里一概都不够用。唯一把他们送到巴格达去的办法就是用我们的车,那就意味着还是得先把他们送到诊所去。我们还是挤着缩在车厢地板上,以防万一有人开枪射击救护车。有一个年龄跟我相仿的女医生尼萨琳,我们刚出来,她就忍不住哭了。

医生冲出来找我:“你能不能去接一位女士?她怀孕了,快生了。”

阿扎姆开车,艾哈迈德坐在中间带路,我坐在车窗旁边,得让人看见我是个外国人,还得给他们看我的护照。我的手上好像飞溅到了么东西,同时是子弹穿过救护车的碎裂声,有什么塑料的东西从窗子飞进来。我们把车停下,关掉警报器,留着蓝色的警报灯继续闪,我们等了一会儿,发现大楼的角落上有美国海军陆战队制服的影子。又飞来了几枪。我们赶紧低头,尽可能低地蹲下,我能看到小小的红色亮光呼啸着飞过车窗,飞过我的头顶。虽然很难确定,但有些亮光击中了救护车。我开始唱歌。還能干嘛呢?都有人对你开枪了。一声巨响,车震了一下,一个轮胎被打爆了。

我火了。

我们正在去找一个在没有医护、没有电的情况下即将生产的女人,在一个被围困的城市,我们的车明显是一辆救护车,你们却对我们开枪。你们好大的胆子!

阿扎姆抓住变速杆,把救护车转到倒车档,我们从路中间的一道路脊上开过,又爆了一个轮胎,我们的车在街角转弯逃远的时候,子弹还在向我们飞过来。我继续唱着歌。车轮在路面上刮擦,一路上迸出片片烧着的橡胶。

我们刚回到诊所,众人就跑着去找担架,我摇了摇头。他们看到救护车上又有了新的弹孔,跑过来看我们有没有事。有没有别的办法接那位孕妇过来,我想知道。他们回答说,没办法,我们已经尽力了。他们说救护军已经修了四次了,现在还得再修一次,可水箱已经被打掉了,轮胎也烧坏了,孕妇却还在家里的黑暗中一个人分娩。我让她失望了。

手无寸铁被枪杀的平民

我们脱下蓝色的长外衣,这时候对面大楼顶上的天空映出闪光,有爆炸发生了。几分钟之后,一辆车呼啸着来到诊所。我先是听到了一个人在尖叫,然后我看见他身上已经没有一寸完好的皮肤了。他从头到脚都被烧伤,诊所的人肯定是医治不好他了,他几天之内就会死于脱水。

另一个伤员从车里被拉上担架。是榴霰弹炸的,他们说,但是不知道是不是两个人都是这样。我们出发了,在每个街角都要等一下,有人去查看一下街道,确定没有危险再继续走。从一架飞机上落下一个火球,炸开成许多发出白光的小火球。我想这就是榴霰弹吧,因为刚刚还在说起。但是小火球马上消失了。这只是照明弹,亮得难以置信,时间却很短,就像从上空给这座城市拍了一张闪光灯照片。

飞机整晚都在我们头顶飞来飞大,迷迷糊糊之间,我错以为正在长途飞机上。无人倾察机不停传来低音,夹杂喷气式飞机的剧烈气流声。还有直升机的枯燥节拍,时不时地还有一阵阵爆炸声。

早晨到了,我给孩子们用气球做了小狗、长颈鹿和大象。飞机和爆炸的噪音显然对阿卜柱拉·阿布迪产生了心理刺激。我给他吹泡泡玩,他眼睛一眨不眨地盯着泡泡。终于,我把他逗笑了。一对13岁的双胞胎也笑了,他们俩当中的一个已经是救护车司机了,而且据说两人都能熟练使用AK47步枪。

几位医生早晨看起来都很憔悴。他们连着几个星期都只能每晚睡几小时。有一位在过去的7天里只睡了8个小时,因为医院太忙,连自己哥哥和姨妈的葬礼都没去成。

我们又出发了,戴夫、拉娜和我,这次开了一辆皮卡。有几个病人在美军海军陆战队防线附近,必须把他们撤出来。没有人敢走出家门,因为海军陆战队员就在楼顶上。只要一看见什么动静就会开枪射击。萨德帮大家拿来了一面向旗,要我们别担心,他说他已经出去查看过了,一路都是安全的,圣战部队的士兵不会对我们开火,他祝我们平安。这个11岁的男孩脸上蒙着一块头巾,露出一双明亮的棕色眼睛,他的AK47差不多跟他一样高。

我们又开始对美军士兵大喊起来,高举着喷绘着红新月的旗子。两名士兵从楼顶上走下来,掩护住我们这边,我们跳下车来告诉他们,我们必须从这几间屋子里撤走几名病人,他们要拉娜去把他们站着的屋顶下面的一家人接出来。里面还有13个女人和孩子挤在一间房间里面,已经24个小时里没吃没喝了。

“我们马上就要逐个清理这些房子了。”比较高的那个士兵说。

“什么意思?清理屋子?”

“走进每一间屋子搜查武器。”他看了看手表,他也不知道什么时候会开始搜查,但是他说会有空袭支援他们行动。“如果你们要救人的话得快点了。”

我们沿着执行任务的街道搜寻起来。有个男子,脸朝下趴着,穿着一件自色长袍,背上有一小块红色的印迹。我们跑到他那儿。还是一样。苍蝇们已经先到了。戴夫抬着他的两肩,我抬着他两膝,就在我们把他掀上担架的时候,戴夫的手从他的胸前穿了出来,他的胸前有一个弹孔,子弹就是从这儿准确地穿过他背部,他的心脏已经被轰掉了。

他手里没有武器。只有他的两个儿子在我们到那儿的时候哭喊着走出来。“他没有带武器。”他的儿子们叫着,“他没有带武器。他只是出了大门,他们就开枪杀了他。”他死以后这家人一个都不敢再出来了。没人敢出来收拾他的尸体,他们都又惊又怕,只能被迫违背必须立即处理死者遗体的传统。他们事先肯定不知道我们会来,因此也不可能有人先出来收走了武器,留下尸体。

他手无寸铁,55岁,被从背后枪杀。

“战斗年龄的男人不能走”

人们像潮水一般从屋子里涌出来,希望我们能护送他们安全离开前沿交战区。小孩、女人、男人,都在着急地问我们他们能不能都一起走,还是只能让女人跟孩子走。我们去问了。一位年轻的美军海军陆战队员跟我们说:“战斗年龄的男人不能走。”“战斗年龄是多大?”我问他。他仔细想了下说:“凡45岁以下都算战斗年龄,没有下限。”

我感到毛骨悚然,所有男人都要被困在这个即将被摧毁的城市了。他们并不全都是士兵,也不全都带着武器。这件事即将发生了,全世界都蒙在鼓里,新闻媒体也看不到,因为来到费卢杰的大部分媒体要么就是美军海军陆战队的随军记者,要么就已经在郊区被挡了回去。我们还没开始把这个消息传出去,两起爆炸已经把街边的人群吓回屋子里了。

拉娜跟美军士兵在一起,在从美军占领的房屋里疏散平民。皮卡还没回来。每户人家都躲在家门里。我们只能等着,别无他法。我在无人区等着。只有美军海军随战队士兵在用望远镜盯着我们,可能当地的圣战部队也在观察。

我的口袋里带了块魔术手帕,所以在到处都是枪声爆炸声,而我像个傻瓜一样坐着哪儿也去不了的时候,我只能玩这块魔术手帕,我让它消失、出现、消失。我的上上之策就是要看起来毫无威胁、满不在乎,这样就没人会担心我有什么问题,乃至朝我开枪。可我们还是不能等大久,拉娜去了太长时间了。我们得去叫她快一点。人群之中有一个年轻男子,拉娜已经说服了美军让他也跟我们走。

皮卡回来了,我们竭尽全力往里面填满了人,这时候又来了辆救护车。一个年轻男子在一间被炸毁的房屋门口向我们挥手,他光着上身,手臂上缠着浸透了血的绷带。可能是个圣战部队士兵,可是在受了伤,也没带武器的情况下,这又有什么区别呢?我们不一定非得收尸,就像那个医生说的,死人已经不需要帮助了,但如果很容易的话我们也会收尸的。既然现在我们已经跟美军谈好了。有了救护车,我们沿路跑着去抬回尸体。

救护车跟在我们后面开。美军士兵开始用英语对我们大喊,要救护车停下。还举枪瞄准。救护车开得很快。我们都大喊着打手势要司机停车,可是司机好像过了几辈子才反应过来。车停了。车在美军开火之前停下了。我们把尸体抬上担架,跑着抬进救护车后厢。拉娜和受伤的男子一起挤在前而,戴夫和我蹲在后车厢的尸体旁边。

这辆大巴要出发了,把受伤的人送到巴格达去,烧伤的男子、那个下额和肩膀被狙击手打伤的女人、还有其他几个。拉娜说她要留下来帮忙。戴夫和我也没犹豫,我们也留下来了。

“如果我不去做这件事的话。谁去?”这句话已经在不经意间成了我们的座右铭,面且在上次行动之后,我深深清楚,费卢杰还有多少女人和孩子们留在家里,有的是没有别的地方去,有的是不敢出门,有的是决心留在这里。

但是这时候阿扎姆说话了。他认为应该按照事先约定的办,我们必须一起走。他并不是跟当地每个武装团体都有联系。跟每个组织也都要作不同的交涉。我们得先尽最快的速度把这些人送到巴格达。如果我们被绑架或被杀,会带来更多问题。因此我们最好先坐上大巴离开这里,再尽快和他一起赶回来。

上车的时候我的心里很难受,因为医生刚刚还要我们设法去再撤出一些伤员。还有,专业的医生不能乘救护车出去,而我却可以,仅仅因为我和美军组击手的姐妹或者朋友容貌相近。我痛恨这事实。现在我又要走,我简直觉得自已像个叛徒。可我又看不到有什么别的选择。这是一场战争,尽管服从命令从来就不是我的风格,这次也只能照办了。

萨德走上大巴来祝我们一路顺风。他跟戴夫握了手,又握了我的手。我双手握住他的手,跟他說:“保重。”对一个10岁出头,拿着AK47的圣战士兵这样说,没有比这更愚蠢的话了。我们的眼神互相对视着,他的眼里满是热情和恐惧。难道我就不能带他走吗?难道我就不能带他到一个他能做个孩子的地方去吗?就不能给他做一只气球长颈鹿,给他几支画画的铅笔,告诉他别忘了刷牙吗?难道我就找不到把步枪放到这个小男孩手里的人吗?就不能告诉别人这样对一个孩子会有什么后果?这里到处都是全副武装的男人,其中很多是他的敌人,各方各派你争我夺,我是不是只能把他留在这里?当然我只能把他留在这里。我只能离开他。就像对全世界的娃娃兵一样。

“这是犯罪,是我们所有人的耻辱”

回去的路上十分紧张,大巴差点陷到一个沙坑里,一路上大家都在想方设法逃亡,有人甚至堆坐在拖拉机的拖车上,一列列轿车、皮卡和大巴正把人们送去巴格达这座避难所,可那儿也一样是吉凶未卜。一列列开着车的男人们也排着队要返回费卢杰,他们已经把家人转移到安全地带,现在要回来继续战斗,要么就是去救更多的人出来。

一群男子挥舞着枪拦截了我们的大巴,不知道为什么他们认为这辆大巴上有美军士兵,好像美军士兵不愿意坐坦克,也不愿意坐直升飞机似的。这时候有人从自己的的车上下来用阿拉伯语大喊“美国记者”。大巴上的乘客也对窗外大喊道:“我是从费卢杰来的。”有人带着枪冲上车,看到的确是这样,车上都是病人、伤员和老人,都是伊拉克人,挥手放行了。

我们回到了巴格达,把他们送到了医院里。众人把呻吟呜咽的烧伤男子抬走的时候,拉娜哭了。她双臂搂住我,要我做她的朋友。她说我让她感到没有那么孤立、那么狐独了。

卫星电视上的新闻说费卢杰已经停火。乔治·布针在复活节对美军发表讲话说:“我知道我们在伊拉克做的是对的。”从背后把手无寸铁的人枪杀在他家的门口,这是对的吗?向举着向旗的老奶奶开枪,这是对的吗?向逃离家园的女人和孩子开枪,这是对的吗?对救护车开火,这是对的吗?

好了布什,现在我都知道了。你像对待畜牲一样对待人,直逼到他们一无所有,现在我都亲眼见过了。手术在没有麻醉药的情况下进行,因为医院被摧毁、狙击手封锁街道、城市被围困、救援进不来,现在我都亲眼见过了。我亲眼目睹了曳光弹从头上飞过,尽管我身在救护车里。我亲眼目睹了人的胸膛飞出体外,闻过那股气味,也亲眼看到他的妻子和孩子们从家里成群跑出来。

这是犯罪,是我们所有人的耻辱。

(来源/《别对我撒谎·23篇震撼世界的新闻调查报道》,约翰·皮尔格选编,华东师范大学出版社2010年3月第一版)

责任编辑/吴伟芳