体现人文精神 彰显学科特点 突出育人作用

冯梦璐

一、教学背景

(一)学生情况

教师在大单元教学理念的引领下,对教材进行整合,学生在本课讲授前已学完16、17、19课,对三国两晋南北朝的政权更替与并立有一定认识。教师在进行17、19课过程中,已对北人南迁、东晋建立等知识有所铺垫。我校学生思维活跃,视野开阔,基础较好,课本内容往往不能满足学生的需要。学生们虽然表达欲望强烈,但语言表述不够准确、历史思维不够严谨,需要加强能力训练。

(二)教材分析

本课属于“政权分立与民族交融”的三国两晋南北朝单元,承上启下,上接西晋的灭亡与北方的战乱,与下一课北魏的统治存在一定的并立关系,另外也与下册书“中国古代经济中心的南移”构成专题。

(三)设计思路

笔者依据建构主义理论,参照课标与教学目标对教材进行了适当的整合、回溯和延伸,围绕江南地区的开发这一核心主线进行解构,设计了三个部分的内容,不同环节各有副线。本课教学对经济的发展主线有所关照,单元主题有所突出,运用博物馆教学,体现人文精神、彰显学科特点、突出育人作用。

二、教学目标

(一)学习目标

学生识读时间轴和地图,知道东吴、东晋、宋、齐、梁、陈的六朝政权更替,掌握六朝的统治区域和都城,落实时空观念。学生通过文物赏析、地图观察、文献解读的方式,知道江南地区经济发展的主要表现,培养史料实证的意识;通过阅读材料,提取信息、归纳总结江南地区开发的原因,提升历史理解和解释的能力。学生通过学习南北人民共同开发江南,认识到人民群众是历史的创造者;和平安定的社会条件是经济发展的重要前提;中华文明是民族交融、交流互鉴、共同努力的成果。

(二)教学重难点

1.重点:六朝时期江南经济发展的表现

2.难点:六朝时期江南得到开发的原因

三、教学过程

(一)新课导入

播放:江南风景视频(“绿水青山”)

出示:经济开发材料(“金山银山”)

(汉代)楚越之地,地广人希,饭稻羹鱼,或火耕而水耨……(民)无积聚而多贫。——(西汉)司马迁《史记》

(南朝宋)江南之为国盛矣……地广野丰,民勤本业,一岁或稔则数郡忘饥。——(梁)沈约《宋书》

提问:以上材料反映了什么现象?

总结:“江南之变” 华丽转身

【设计意图】情境导入,生成问题,引出“江南之变”的主题,引发学生兴趣、思考。

(二)新课讲授

1.启“江南之变”端——以南京城串联六朝历史,自学互研,生成新知。

提问:“六朝古都”的来历?

任务:阅读教材,结合所学,按时间顺序排列朝代

出示:六朝时间轴(地图选取自六朝博物馆展览地图)

讲述:东吴、东晋的更替

出示:南朝地图、政权一览表

提问:这些政权有什么相似之处?

回答:①定都建康②疆域主要在江南地区③更替频繁④武将篡权

出示:三国两晋南北朝示意图

讲解:政权的并立关系

提問:与北方相比,偏居江南的六朝整体政局如何?

回答:六朝政局相对稳定。

小结:政权更替,偏安江南

2.赏“江南之变”处——模拟博物馆参观场景,引导学生跟随讲解,感受“六朝繁华”。

(1)农业

出示:“六朝食单”音频讲解、《种麦诏》、《山居赋》材料、水稻种植区与水利工程地图与相关史料

提问:通过以上材料,你看到了江南哪些变化?

小结:品种增多,产量提升……→农业进步

(2)手工业——以制瓷业为例

小结:技术高超,艺术之美……→手工业发达

(3)城市与商业

总结:人口增长,建康繁荣……→城市繁荣

出示:人物俑音频、图片

提问:A.这些人物俑面容上什么共同特点?B.“微笑”反映了人们怎样的生活状态?C.悠然自得的生活具体表现在哪些方面?

回答:A.面含微笑B.悠然自得C.农业、手工业、商业

提问:我们使用了哪些种类的资料来说明“江南之变”?

回答:地图、文献、文物

总结:多元开发,成就突出

【设计意图】认识史料的类型,并将史料作为证据作出判断或推论。体会江南的开发是农工商业全面、多元的发展。

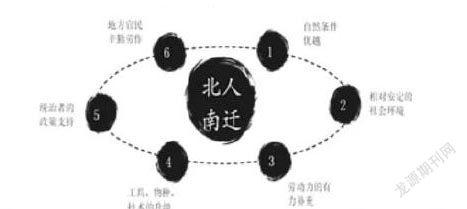

3.探“江南之变”因——开展小组合作探究活动,进行材料研讨,提升能力。

(1)活动要求:①阅读对应材料②提炼关键信息③归纳材料大意④生成准确表达

(2)六组材料(详见学案)

范例:材料组( ): 促进了六朝时期江南地区的开发/是六朝时期江南开发的有利因素。

(3)小组总结:

提问:你认为东晋南朝时期江南产生巨大变化最重要的因素是什么?

回答:北人南迁……

提问:江南地区的开发能全部归功于魏晋南北朝时期南迁的汉人吗?

总结:南北人民,创造历史

【设计意图】训练学生材料阅读、信息提取,归纳总结,明确江南开发的原因。让学生学会倾听,进一步规范表达。

(三)总结提升

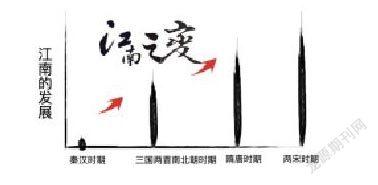

出示:江南发展示意图

讲述:“江南之变”的影响

提问:除了对区域经济的促进作用,南北民族的交往接触还有什么作用?

出示:……许许多多分散孤立的民族单位,经过接触混杂、联结和融合,同时也有分裂和消亡,形成一个你来我去、我来你去,我中有你、你中有我,而又各具个性的多元统一体。(费孝通)

讲述:民族接触交融的影响

【设计意图】升华立意:让学生体会中华文明“多元一体”的格局,文明交流互鉴是推动文明进步的重要动力。

2142500520331