我国融合出版研究20年(2000—2020)

——基于Citespace 与Gephi 的知识图谱分析

杨斌成, 王仕雄

(1.北部湾大学人文学院,广西 钦州 535000; 2.怀化市广播电视台,湖南 怀化 418008)

融合出版与媒介融合紧密相关,媒介融合源于传播技术的发展。纵观我国20年融合出版研究,大致经历了期刊数字化,刊网初步融合,跨媒介平台、全媒体、全方位的深度融合三个阶段。2020年9月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于加快推进媒体深度融合发展的意见》,进一步推动了我国融合出版的大发展。鉴于融合出版的发展现状及其对出版业产生的深远影响,本文通过搜索中国知网(CNKI) 相关数据,利用CiteSpace 和Gephi 软件对我国融合出版的研究进行图谱分析,旨在直观呈现该领域研究热点,梳理我国融合出版发展脉络和前沿问题,明确未来研究的方向。

一、数据来源和处理方法

由于目前理论界对融合出版缺乏统一而明确的界定,故本文根据概念的内涵和外延进行最广泛的数据搜集,以期更好更全面地描述融合出版的研究热点和发展进路。

以CNKI(中国知网) 期刊数据库为数据来源,选取CSSCI(含扩展版) 期刊,时间范围为2000-2020年,利用专业检索,首先以“出版”为主题词,以“媒体融合”“媒介融合”“融合发展”“新媒体”和“数字化”为关键词和篇名进行检索,获得文献2112 篇。因为融合出版是传统出版与新兴出版、全媒体出版的深度融合,因而,再以“融合出版”“全媒体出版”和“新兴出版”为关键词和篇名分别进行全网检索,获得文献417 篇。剔除会议通告、书讯、目次和人物介绍等,最后得文献2395 篇,导出文献,每条文献记录包括标题、作者、机构、摘要、关键词等信息,建立文献数据库。

为避免关键词和篇名二次检索带来的数据重复,运用Citespace5.5.R2 进行去重处理后,获得有效文献1698 篇。设置TOP N=50,Pruning=Pathfinder,其他参数不变,进行合作作者、机构及关键词共现和聚类分析,运用Gephi 软件形成网络图谱。Gephi软件是一款开源跨平台基于JVM的复杂网络分析软件,是主要用于各种网络和复杂系统,动态和分层图的交互可视化与探测开源工具[1],是以分析单位之间的中心性(而非出现频次) 构筑的网络关系,因而更容易直观展现分析对象彼此之间的合作关系网络。

二、融合出版研究概况

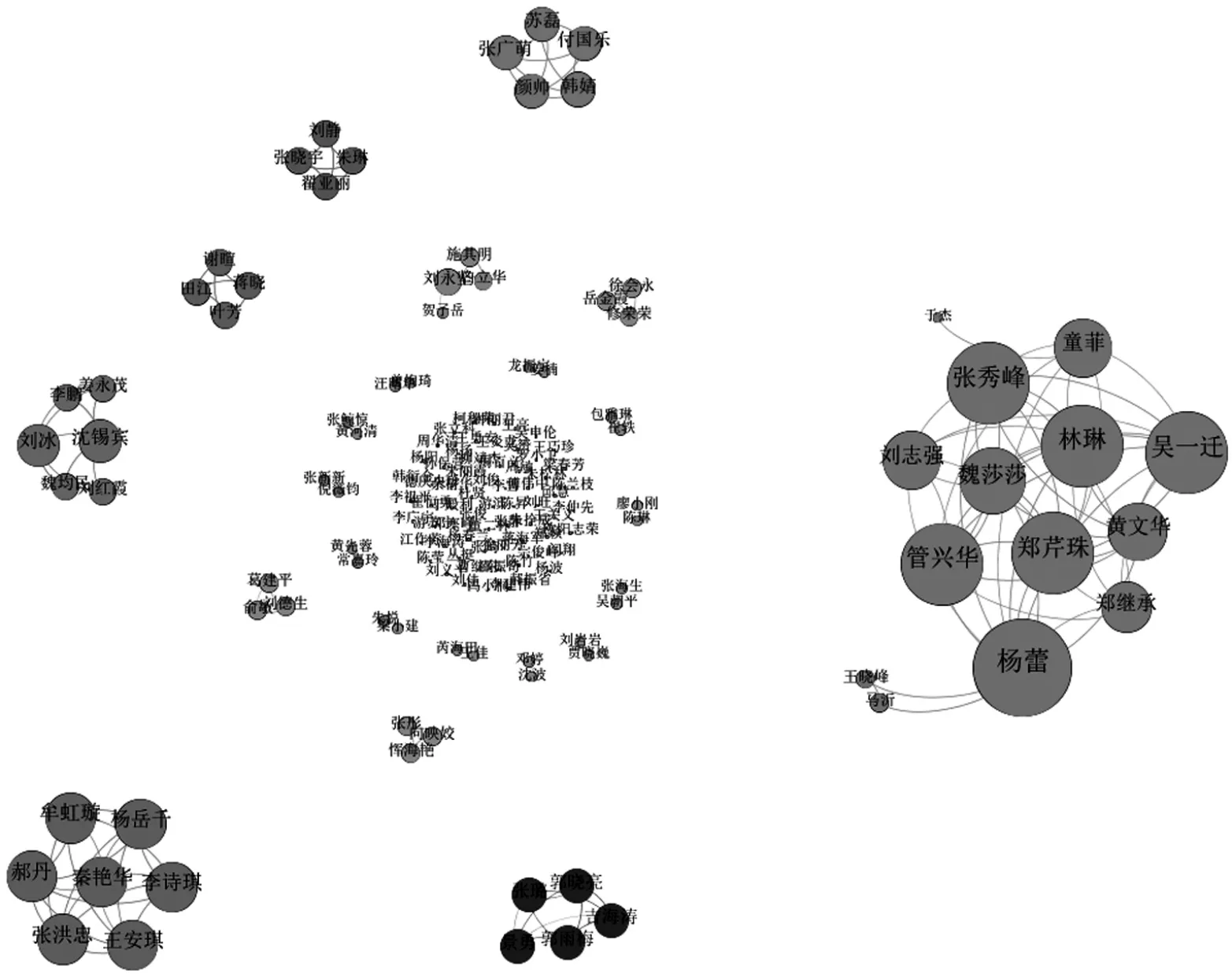

(一) 研究的机构合作

通过对研究机构合作网络分析,可以了解该领域重要研究机构的分布与合作情况。运行CiteSpace软件得到合作机构数据,并将数据导入Gephi 软件得出机构合作图谱(图1)。图谱中节点大小、机构名称、标签大小均与该机构的合作频次成正比;各机构间的连线及粗细反映了彼此合作的密切程度。该图谱包含136 个节点,45 条连线,即发文量大于2 的机构有136 家,机构间的合作有45 次,其中21家为期刊或编辑部,45 家为出版社,70 家为高校或研究院所。

从发文量看,排名前10 的研究机构依次为:武汉大学信息管理学院(48 篇)、北京印刷学院(28篇)、地质出版社(19 篇)、中华医学会杂志社(12篇)、中国新闻出版研究院(11 篇)、国家新闻出版广电总局(10 篇)、人民卫生出版社有限公司(10篇)、清华大学出版社(8 篇)、四川大学文学与新闻学院(8 篇)、中国传媒大学(8 篇)。

就合作关系而言,图谱形成了三个较为明显的合作网络。首先以医学、生命科学等自然科学为主的科技期刊和杂志社合作网络,虽然发文量不算最多,但每一个节点彼此间都交叉相连,形成紧密而频繁的合作关系,因学科原因而与其他机构相隔较远自成一体。其次,从图谱看,另外两个合作机构网络均为单向连接,且其他小节点间缺乏连接,说明以武汉大学信息管理学院、中国传媒大学和北京印刷学院为核心的两个合作网络均为单向性合作,且其他机构间彼此无合作关联,因而规模化合作网络稍显不足。

(二) 融合出版研究的核心作者分布

选择Auther,运行程序后,得到数据包含N=147 个节点,E=142 条连线,即发文量≥2 的作者有147 位,作者间合作142 次。导出数据至Gephi 软件生成作者合作图谱(图2),图谱中节点大小、标签大小均与该作者的合作量成正比,作者间的连线及粗细程度反映了作者间合作的强度。

图谱显示,融合出版研究的核心作者有几个大小不等的研究团队,特别是以杨蕾为代表的研究团队彼此间的合作频次最高且最具代表性,这个团队与图1 中最大的合作机构同属一个团队。其他几个团队相对较小,合作的作者相对较少;大量的其他研究者则呈散点状态,游离于核心团队之外。从图谱数据可见,发文量≥5 篇的作者15 位,排名前四的依次是张新新、郭晓亮、郭雨梅、崔恒勇,分别发文15、8、8、7 篇。其中,张新新教授发文量虽多,但合作不多而没有形成合作网络,故而图谱并未显现。从图2 可以看出,虽然作者分布较为分散,但作者间的合作频次明显高于研究机构间的合作频次,大于3 人的合作网络就有11 个,说明我国融合出版研究者有较好的合作,但仍有待进一步加强。

图1 研究机构合作图谱

图2 作者合作图谱

三、我国融合出版研究20年来的热点领域与前沿分布

(一) 研究热点

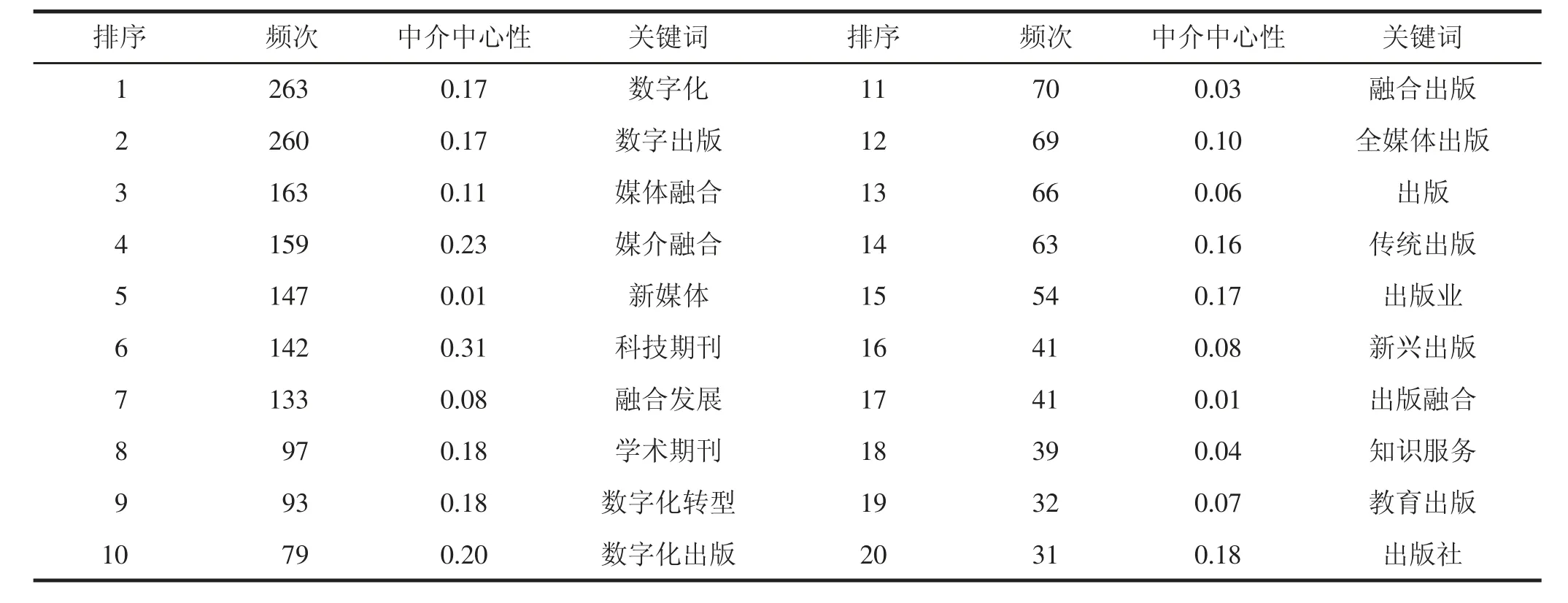

1.关键词共现分析

高频关键词可以直观体现不同学科的热点区域,在某种程度上其关联性可以揭示不同学科领域中知识的潜在联系。通过关键词共现来识别融合出版的主要方向和热点,由于2000—2008年关键词共现频次过低,故将时间切片设置为3年,即关键词每3年内共现1 次,节点类型选择Keyword,Top N=50,使用Pathfinder Network 算法对网络进行修剪与合并,得到2000~2020年融合出版高频关键词共现图谱,图谱中关键词节点共180 个,连线348 条,网络密度为0.0216。

将关键词共现数据导入Gephi,运行软件,得到关键词共现关系网络图谱(图3)。关键词中心性是测度节点在网络中重要性的一个指标,由表1 可知,“科技期刊”一词中心性最高(0.31)、节点最大,其次是“媒介融合”(0.23)、“数字化出版”(0.20)、“学术期刊” (0.18)、“出版社”(0.18),表明这些中心关键词在融合出版研究中作为重要的枢纽贯穿着其他节点。

表1 高频关键词

图3 关键词共现关系图谱

在1698 篇文献中,关键词出现频次排名前10位的分是“数字化”“数字出版”“媒体融合”“媒介融合”“新媒体”“科技期刊”“融合发展”“学术期刊”“数字化转型”和“数字化出版”。其中“数字化”出现次数最多,总计263 次,说明“数字化”作为“融合出版”的重要载体,从数字出版到融合出版,均为其发展起到重要联动效应和协同作用。

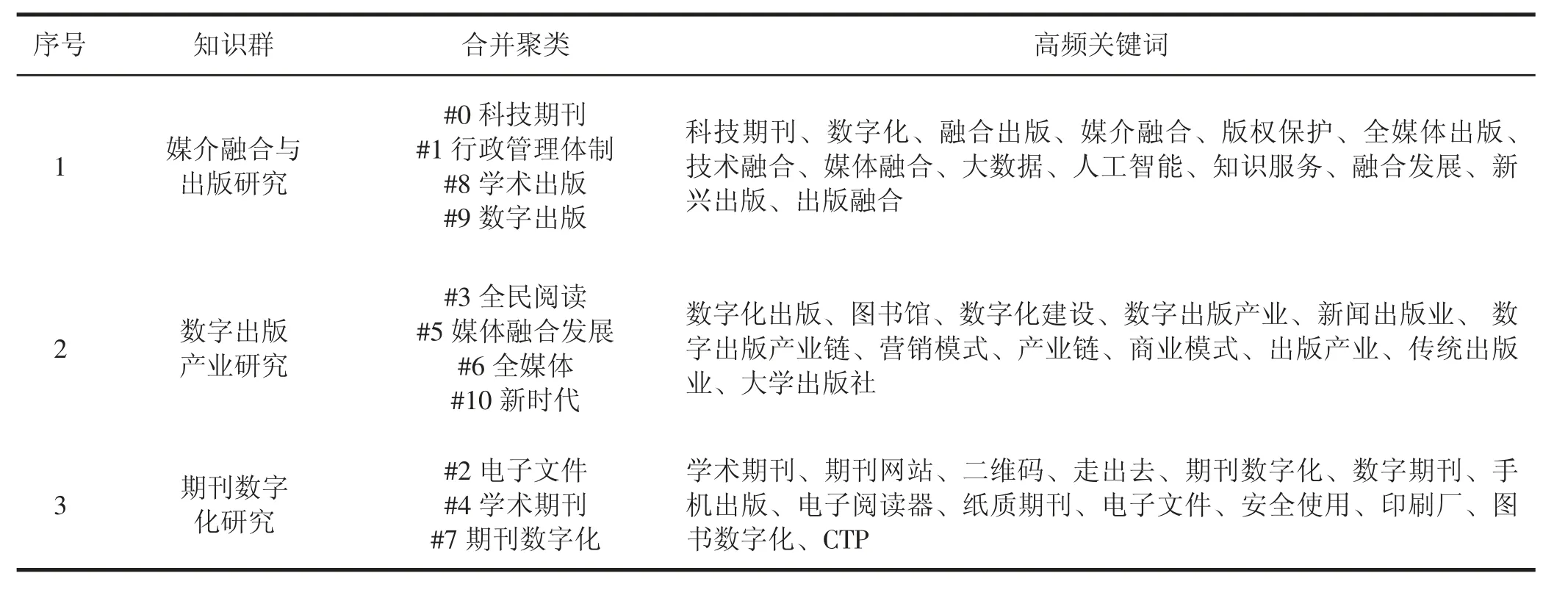

2.研究热点知识群

把不同高频关键词归类于不同聚类中,从而更生动地展示了知识群落分布。一般来说,Q 值>0.5表明聚类结果显著,S 值≥0.5 表明聚类效果好。将关键词进一步聚类得到Q 值=0.6074,S 值=0.8027的关键词聚类图谱,且形成11 个主要聚类结果。结合高频关键词和聚类结果,合并一些相近聚类,形成我国融合出版研究的三个主要热点知识群(表2)。

表2 合并聚类块、知识群及高频关键词一览表

(1) 媒介融合与出版研究。该知识群下辖4 个聚类块,与“科技期刊”“数字化”“数字出版”“媒介融合”“媒体融合”等主要节点有着紧密联系。对“Listing Citing Papers to the Cluster”列出的核心文献进行研读,得出以下四个研究重点:

一是媒体融合背景下我国出版业态研究。“融合”概念最早由[美]依梯尔·索勒·普尔在1983年提出,2004年蔡雯教授将媒介与融合发展结合考察,首次将“媒介融合”概念引入国内。学界对媒介融合背景下我国出版业相关问题展开了讨论,特别是对媒介融合背景下出版业态的研究。有学者提出传统出版业要实现业态融合需要分“三步走”,目前我国的传统出版企业“仍处在‘第二步’(数字化转型) 阶段”[2];媒介融合对出版产业链产生了深刻的影响,推动了产业链主体的多元化,重构了产业链的结构[3];甚至“导致出版生态位的错位”。还有学者对媒介融合下的“众筹出版”“众包出版”和“淘众出版”模式及其发展业态进行了系统梳理[4]。

二是媒介融合背景下行业出版研究。有学者对青春杂志商业化模式的优化进行了探索,为其他期刊商业化盈利模式提供了经验[5]。还有媒介融合背景下各类各行业期刊(向飒2015,崔铁,包雅琳2017)、童书(马瑞洁2015,姜枫2015) 的影响与发展转型研究,以及对出版企业自身内部管理问题研究。

三是媒介融合背景下数字出版编辑业务的影响研究。一些传统编辑工作存在“效率低下、缺乏创新意识以及编辑人员技术储备不足、版权意识不强等问题”,有学者提出“编辑必须加强理论学习,树立正确的职业观和产业意识,加强业务技能学习,提升编辑力”[6]。编辑要提高技术含量,贴近生活进行选题和策划,提高工作效率,满足受众对内容的时效性需求等新要求[7]。

四是媒介出版人才培养问题研究。围绕媒介融合对出版人才的新要求,融合出版人才培养的路径、实现机制等问题的研究,学者们提出“融合型”编辑人才,应重构实践教学体系[8]。还有研究者从编辑人员的“道德修养”“心理素质新特点”和“思维新特征”出发探讨了媒介融合环境下编辑人员的培养研究。

(2) 数字出版产业研究。数字技术对出版产业的影响研究,最早始于王东临《数字出版:我国出版产业发展的新机遇》 (2002),其后陈芳发表在《中国出版》杂志2004(2) 期上的《市场版权产业链——数字出版的三大关键问题》,从市场、版权、产业链三方面较为详细地论述了数字出版所面临的关键问题。其实,随着我国媒介融合的深入发展,学界对数字出版产业一直保持着较高的研究热忱,数字出版已经成为实现和研究融合出版的主要载体。对出版产业的研究大致围绕以下几方面展开:

一是对媒介融合背景下出版业发展路径有关的研究。曹继东教授提出融媒体时代传统报业转型的“技术路径”和“产业路径”,预示未来“传统报业经过转型升级将走向信息产业和文化产业”[9]。还有学者提出建立“数字化出版产业联盟”[10]。黄先蓉,郝婷(2012),梁程,张学军(2014) 等人对数字化出版的法律法规、版权制度等问题进行了研究。

二是新媒介技术下数字出版产业人才培养研究。早期学界的数字出版人才研究是基于数字技术前提下,“这种技术经济范式的变化,对出版人才的数量和质量提出了新的要求”[11]。通过“推进编辑出版专业教育改革”“开展职业培训”,培养数字出版人才[12]。研究者们从人才结构特征(赵海宁,张维娣、张志林等)、培养的途径(潘宏鹏、董康,黄璜等)、模式(梁春芳,刘洋,桂小玲,陈洁等)、机制(尹贻伟,史志伟等) 以及能力(沈秀等) 等各个方面展开广泛而深入的研究,取得系列成果,为新媒体环境下数字出版产业的进一步发展提供了人才先导和理论基础。

三是智能传播技术(2016年后) 对数字出版产业的影响和对策研究。智能技术在出版业的广泛影响和应用,对出版业的困境、运营、商业模式和版权保护等问题产生深远影响。如,区块链(继物联网、云计算、大数据和人工智能之后引起人们广泛关注的一项新技术) 对出版应用中存在的,诸如资源高消耗、交易效率低、可能造成信息泄露和监管不完善等安全问题的影响研究[13]。有学者对科技赋能背景下“十三五”时期出版业数字技术的应用进行梳理和总结指出,“智能出版是将智能化的数字技术应用于出版产业链的结果,是出版业内部流程和产品呈现自动化、智能化特点的出版新模式、新阶段与新业态”[14]。部分学者提出面对新技术应着力“融合创新:以技术赋能高质量出版”(曹世军,范生) 等。

(3) 期刊数字化研究。据对知网的数据检索,首次将“出版”与“数字化”联系起来始于1994年,何泽宇发表在《印刷信息》第12 期上的论文介绍了德国某公司出产的高档数字化彩色出版系统,次年楼嘉良翻译[美]Romano 的《从印刷厂到信息工厂》论文。此后学界逐步关注和研究这一课题,并相继发展为多个方向的广泛而深入研究。

学界对期刊数字化研究的基本理路是:早期主要是对数字时代传统期刊所面临的挑战、发展现状、发行模式、盈利模式、版权之争、发展和转型策略,以及数字出版人才等问题的研究。随着媒体融合的发展,期刊业在媒体融合时代面临的机遇与挑战、期刊数字发展策略、实现路径,以及由此产生的数字版权问题、增值问题、平台建设问题等相应被提出并展开研究。当前,学界对期刊融合出版的必然性和持久性、知识服务与付费,以及智能出版创新等问题展开研究。

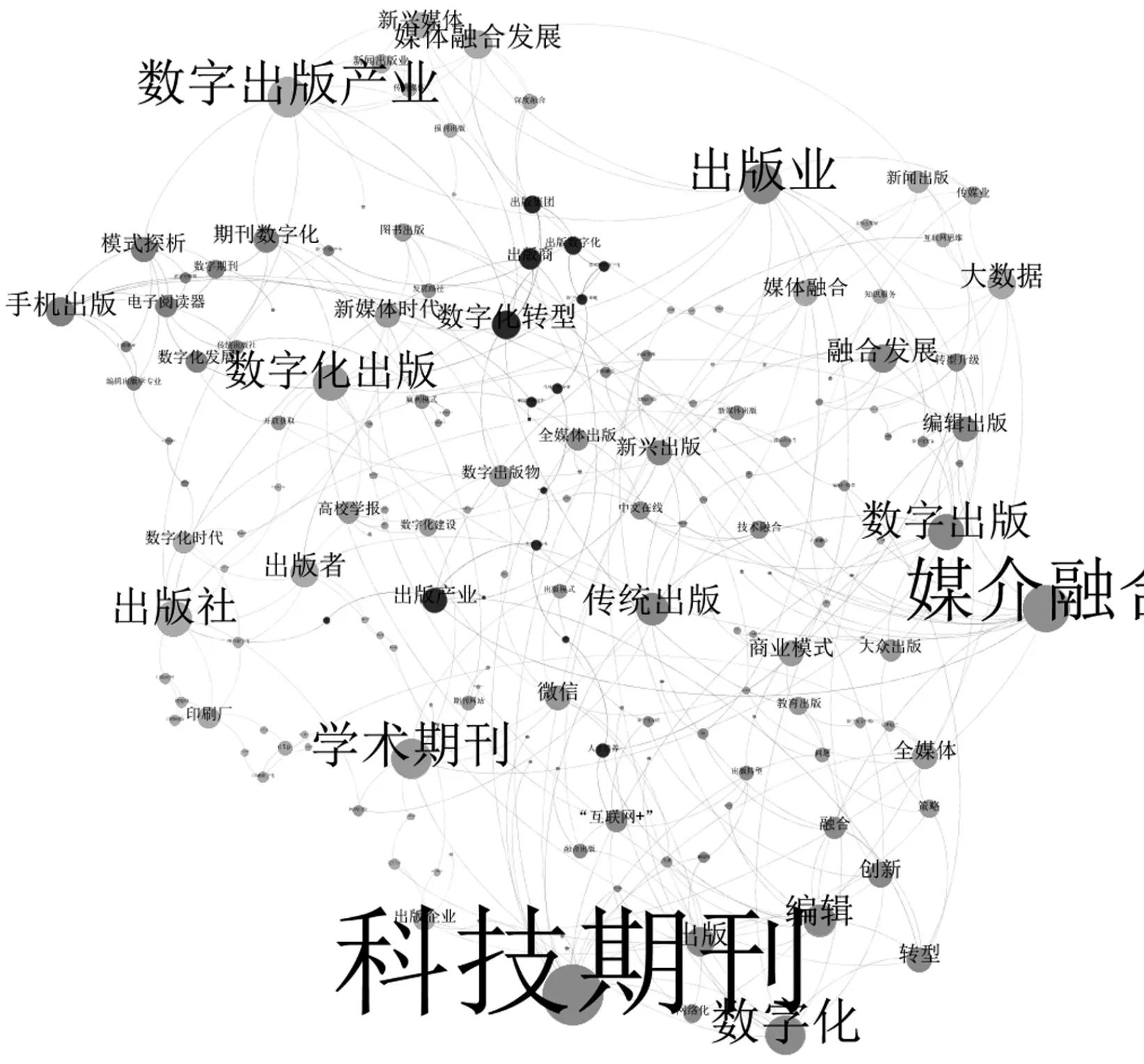

(二) 阶段性前沿研究领域分析

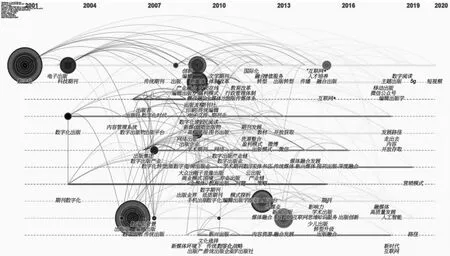

利用CiteSpace 软件制作的时区视图更侧重于描绘各研究主题随时间的演变关系,在关键词共现知识图谱中,节点出现的位置为关键词第一次出现的时区,连线为关键词随时间的变化趋势。

从图4 所示的高频关键词首次出现的时区演变可以看出,我国融合出版研究的发展脉络及热点:数字化(2001年) ——数字出版/ 数字化转型(2007年) ——媒介融合/ 出版产业(2009年)——新兴出版/电子阅读器(2011年) ——新兴媒体/媒体融合发展/互联网思维(2014年) ——转型升级/融合出版/互联网+(2015年) ——人工智能(2017年) ——5G/高质量发展(2019年) ——短视频(2020年)。

图4 关键词时区图谱

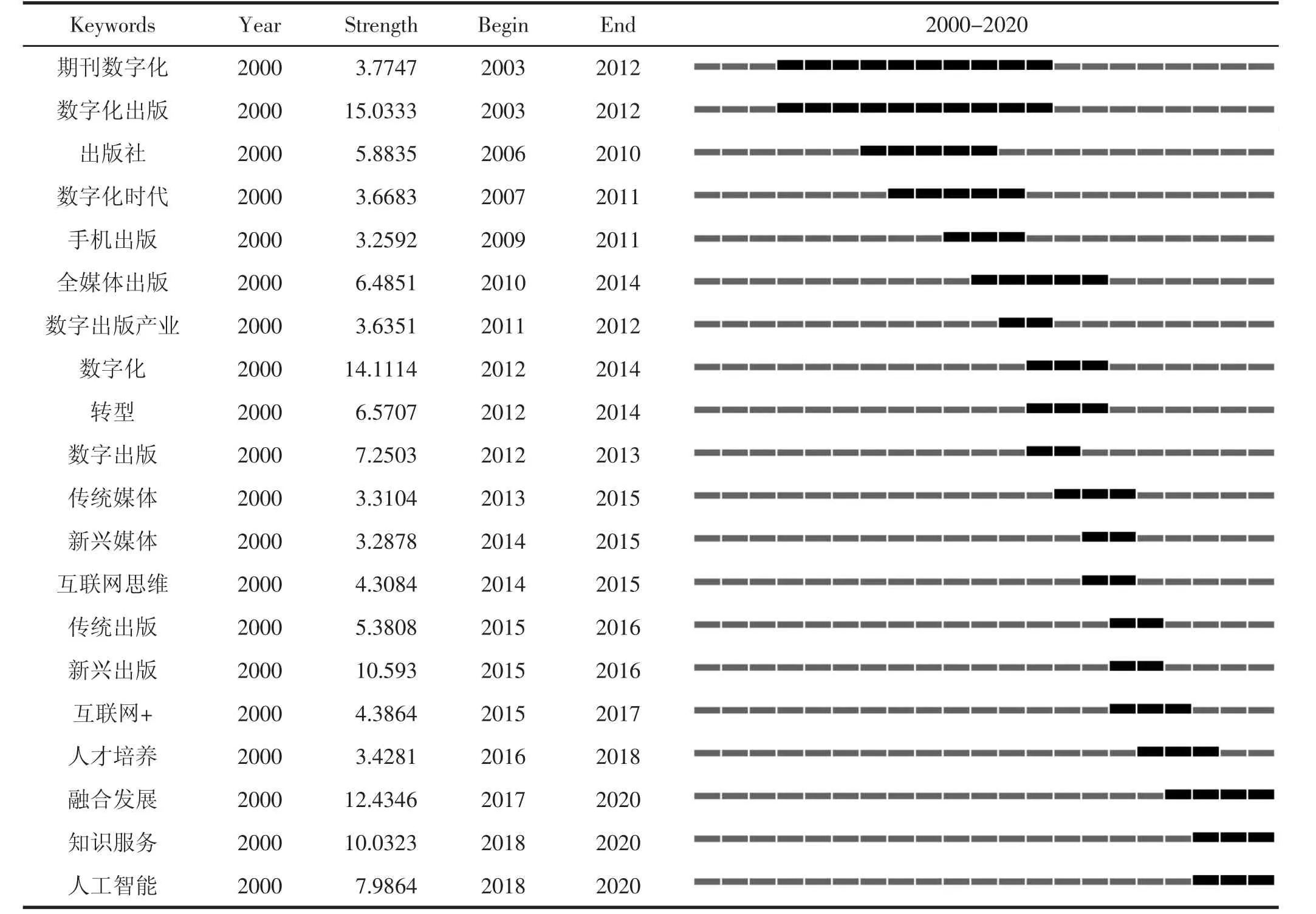

探测一个学科内研究兴趣的骤增程度,一般应用“突变检测计算”来实现。用于突变检测计算结果中一组突现的动态概念和潜在的研究问题代表着某一领域的研究热点[15]。为了便于清晰观测国内融合出版研究的阶段性研究前沿,选择“Sort by the beginning year of burst”呈现方式,按照突发时间排序,得到表3。

表3 关键词突变表

结合关键词时区和突变词表发现,融合出版研究的三个阶段:

1.期刊数字化阶段(2000—2008年)。互联网技术的迅速发展使传统出版业面临前所未有的挑战。自二十世纪90年代初,欧美等发达国家的大型出版集团开始从传统出版模式向网络化转型,并初步尝试期刊电子出版或在线出版。国内“数字出版”研究最早始于2000年《科技与出版》 第9 期刊发的《网络环境与数字出版》。此阶段主要围绕期刊数字化出版、数字化转型与发展、传统出版与数字出版的有机整合,以及数字时代出版业融合对传统编辑的影响与重构等。

2. 产业转型与融合阶段(2009—2014年)。2010年原新闻出版总署颁布《关于加快我国数字出版若干意见》,进一步加快了我国出版产业的数字化转型发展和深度融合,出版产业逐步走向融合升级阶段。这一阶段的研究主题主要从技术和产业层面研究融合出版的实践与理论探讨。研究主要内容则涉及数字出版产业转型、媒介融合、新媒体,融合出版转型升级、商业赢利模式,以及数字出版的版权等主题。

3.融合出版新发展阶段(2015—2020年)。随着智能技术的发展,媒介融合进一步加深,出现了一些新的研究主题。2016年侧重于产业融合、网络出版和专业化等方面内容,2017年主要集中在人工智能、知识服务、数据库、“互联网+”等,2018年则是知识付费、移动出版、融媒体时代、智慧出版等方面,2019年对5G、集群化、高质量发展、互联网、路径等方面关注,2020年则是跨界、疫情、数字化思维、转型发展和双效统一等内容。

四、结论

通过Citespace 和Gephi 软件的图谱分析,基本呈现了我国融合出版研究20年的发展进路和热点知识群。总体而言,20年间国内融合出版研究文献整体呈上升趋势。2000年以来,伴随着数字技术不断应用于出版行业,传统出版业面临编辑、出版、运营和亏损等诸多问题,倒逼出版业数字化艰难转型。同时,越来越多的学者也将视野聚集在这一领域。

就发文量而言,自2009年始逐年以两位数增长,至2015年呈“井喷”式发展。权威顶级期刊和一流期刊发文量占比较高,说明新闻传播和出版界主流学者越来越关注这一领域。从发文机构看,主要集中在高校和出版集团研究机构,这两者是融合出版研究的中坚力量。《编辑学报》 《中国科技期刊研究》 《出版科学》等一流学术期刊论文高被引用量凸显了其在研究中的权威地位,主导着研究的基本方向;而融合出版研究的重要理论结构和知识基础主要集中在“数字出版”“数字出版产业”和“媒介融合”三个方面。

从发展阶段来看,2000—2008年,期刊数字化、数字化出版、出版社、数字化时代等突现词出现频率较高,其中期刊数字化、数字化出版持续10年,表明该阶段对期刊数字化转型发展理论和问题的研究力度较大。2009—2014年,突现关键词密度最高。这一阶段研究重点是传统媒体与新兴媒体的融合出版。研究方向由早期的数字化拓展至全媒体、新兴媒体。融合的媒体形态趋于多样化,更强调互联网思维的深度融合。研究涉及新闻传播学、编辑出版学、新媒体技术和通信技术等多学科领域交叉融合的特点。2015—2020年,出现的突现词表明此阶段融合出版研究紧跟智能出版技术的发展,突出科技赋能出版的新现象、新问题、新发展;研究更多的是深入出版的知识服务实践、转型及平台搭建,对智能时代融合人才培养等问题。综合来看,“数字化”“数字出版”和“媒介融合”受关注度最高,“融合发展”“知识服务”和“人工智能”是最新研究主题。