垂丝海棠组培快繁体系的建立

许丁帆, 刘艳军, 张 彤, 黄俊轩, 武春霞, 李建科

(天津农学院园艺园林学院, 天津 300392)

垂丝海棠(Malushalliana)属蔷薇科(Rosaceae)苹果属(Malus)落叶小乔木,为我国特有种,花开艳丽,花梗柔软下垂,枝干峭立,树形优美,且生性强健,对土壤酸碱性要求不严,广泛应用于园林绿化中,还可作盆花栽培[1]。垂丝海棠还具有一定的食用和药用功能,其果实酸甜可食,其花可调经和血,主治血崩[2]。同时,垂丝海棠也是一种抗寒、耐旱、耐盐碱、耐缺铁的苹果砧木资源[3-4]。目前,垂丝海棠的繁殖方式主要有种子繁殖、扦插繁殖和嫁接繁殖,生产上多采用嫁接繁殖,虽应用广泛,但繁殖效率较低、优良性状难以保存,限制了垂丝海棠优树选育和规模化的扩繁[5]。近年来,随着市场对垂丝海棠需求量的不断增大,利用组培快繁技术进行垂丝海棠繁育,具有繁殖速度快、繁殖系数高、后代遗传稳定性高的优点,可在短时间内获得大量优质种苗,还可对母本的优良性状进行保持、提纯或复壮。

垂丝海棠属木本植物,其组织培养难度较大,目前对其他海棠品种的组织培养研究较多[6-8]。近年来,已开展一定的垂丝海棠组织培养研究。张庆田等[9]诱导垂丝海棠叶片分化不定芽,对垂丝海棠组培再生研究取得初步成功;许纪龙等[10]用带芽嫩茎作外植体建立了垂丝海棠无菌繁育体系;张玲玲等[11]研究了垂丝海棠外植体消毒的影响因素、芽诱导启动最适培养基和植物生长激素浓度组合;许以太等[12]以垂丝海棠当年生茎段为外植体,探讨不同植物激素对试管苗增殖以及植株再生的影响。但这些研究中再生体系建立不完善,很多研究仍存在有效增殖系数低、生根和组培苗移栽方面研究不够等缺陷。本研究以春梢嫩枝茎段为外植体进行垂丝海棠组织培养快速繁殖研究,通过筛选最适外植体、最佳消毒时间、增殖培养基、生根培养基及移栽驯化方法,建立完整高效稳定的垂丝海棠组培快繁体系,为垂丝海棠工厂化育苗奠定基础。

1 材料与方法

1.1 试验材料

供试材料取自天津市蓟州区天津市海润泽苗木有限公司种植基地的健壮植株,于11月下旬,剪取植株上部无病虫害的一年生休眠枝条,保湿带回实验室;于翌年6月上旬,剪取植株春梢上端无病虫害、生长旺盛、腋芽未萌发的半木质化嫩枝,去除叶片和顶芽,保留叶柄,保湿带回实验室。

1.2 试验方法

1.2.1外植体消毒

将取回的枝条用流水冲洗1 h后,在超净工作台中,将枝条剪成长约1.5 cm的带腋芽茎段,用70%乙醇溶液浸泡30 s,再用含2%有效氯的次氯酸钠溶液消毒,消毒时间分别为6、8、10、12、14、16、18 min,期间不断摇动,消毒后用无菌水清洗3次,无菌滤纸吸干外植体表面水分,并剪去茎段两端褐化部分,分别接种至1/2 MS培养基上。每个消毒时间处理接种30瓶,每瓶接种1个茎段,重复 3次,初代培养15 d后统计外植体污染率、存活率和死亡率。

1.2.2基本培养基筛选

将消毒好的带两个腋芽的嫩枝茎段接种至1/2 MS培养基上,培养7 d后,将未污染的外植体移到不同培养基上诱导腋芽萌发。以MS、1/2 MS、Anderson、B 5、WPM为不同基本培养基,均添加10 mg/L GA3。每处理接种10瓶,每瓶接种4个茎段,试验重复3次。培养20 d后,观察茎段腋芽生长情况并统计平均腋芽长度。

1.2.3增殖培养

待垂丝海棠腋芽长至3.5~4.0 cm高时,剪取长约3.0 cm的新梢接种到增殖培养基。增殖培养基以WPM为基本培养基,附加一定浓度配比的IAA和BA,探索IAA和BA浓度对腋芽增殖的影响。每个处理接种10瓶,每瓶接种4个新梢,试验重复3次。30 d后统计每个处理的有效增殖系数及再生芽生长情况。

1.2.4生根培养

剪取增殖培养获得的2.0 cm以上的健壮苗进行生根诱导,以WPM为基本培养基,附加不同浓度的IAA或NAA。每个处理接种10瓶,每瓶接种3个苗,试验重复3次。30 d后观察每个处理的生根情况,统计生根率、平均根条数。

1.2.5组培苗移栽与驯化

选取生长健壮、根系良好的垂丝海棠组培苗,室内自然光下驯化炼苗5 d,将无菌苗取出,自来水清洗根部残余培养基,移栽到装有草炭∶蛭石∶珍珠岩=1∶1∶1(体积比)混合基质的双色育苗钵(外径9 cm,高8 cm)中,基质于使用前1周高压灭菌备用;采用许丁帆等[13]发明的组培苗移栽保湿装置培育15 d,后转入室内自然条件下培养,于移栽第30天观察记录生长状况并统计移栽存活率。

1.2.6培养条件

以上培养基均采用100 mL广口三角瓶为容器,每个三角瓶加入约40 mL培养基。培养基均添加7.0 g/L琼脂,20 g/L蔗糖,灭菌前调节pH值为5.8~6.0,121 ℃、0.1 MPa下灭菌20 min。培养温度为(25±2)℃,24 h光照,光照强度2 000 lx。

1.2.7计算及统计分析

污染率(%)=(污染的外植体数/接种外植体数)×100%;

存活率(%)=(未污染存活的外植体数/接种外植体数)×100%;

死亡率(%)=(未污染死亡的外植体数/接种外植体数)×100%;

有效增殖系数=有效芽数/接种芽数(有效芽为高度大于1.0 cm的芽);

生根率(%)=(生根苗数/接种苗数)×100%;

平均根条数=生根植株的总根数/生根植株数;

移栽成活率(%)=(成活苗数/移栽苗数)×100%;

采用Excel 2013软件和SPSS Statistic 17.0软件进行数据分析,Duncan’s新复极差法进行多重比较。

2 结果与分析

2.1 消毒时间对不同时期外植体消毒效果的影响

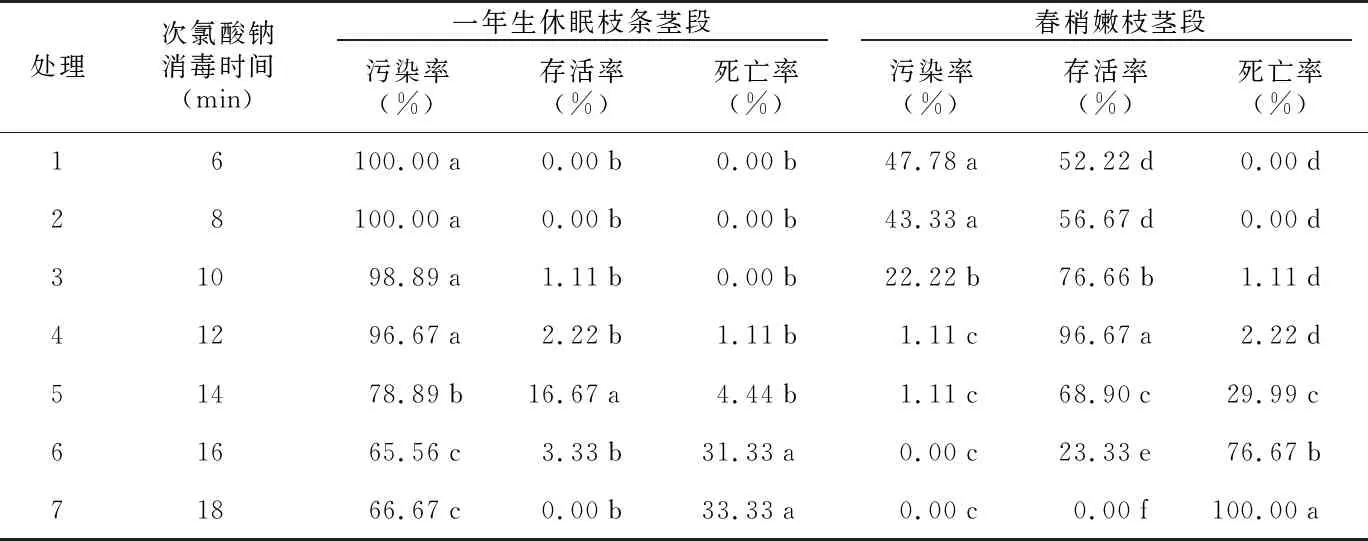

由表1可知,不同时期的外植体在外植体消毒效果上存在明显差异。以一年生休眠枝条茎段为外植体时,外植体污染率虽随消毒时间的延长而显著降低(外植体污染率最低为65.56%),但仍处于较高水平的污染;

表1 不同外植体在不同消毒时间下的消毒效果

延长外植体消毒时间,污染率未见显著降低,而死亡率增高,过长的消毒时间会导致外植体褐化死亡,存活率降低,说明垂丝海棠一年生休眠枝条茎段不是外植体消毒的理想材料。当以春梢嫩枝茎段为外植体时,随着消毒时间的延长,外植体污染率显著下降,而外植体存活率随消毒时间的延长而呈先上升后下降趋势,外植体死亡率随消毒时间的延长而显著升高。当采用次氯酸钠消毒春梢嫩枝茎段12 min时,外植体存活率最高达96.67%,显著高于其他处理,且此时污染率与死亡率均较低;延长外植体消毒时间,外植体存活率显著降低,不利于后续实验。因此,采用春梢嫩枝茎段为外植体,并以2%有效氯次氯酸钠溶液消毒处理12 min,外植体消毒效果最佳。

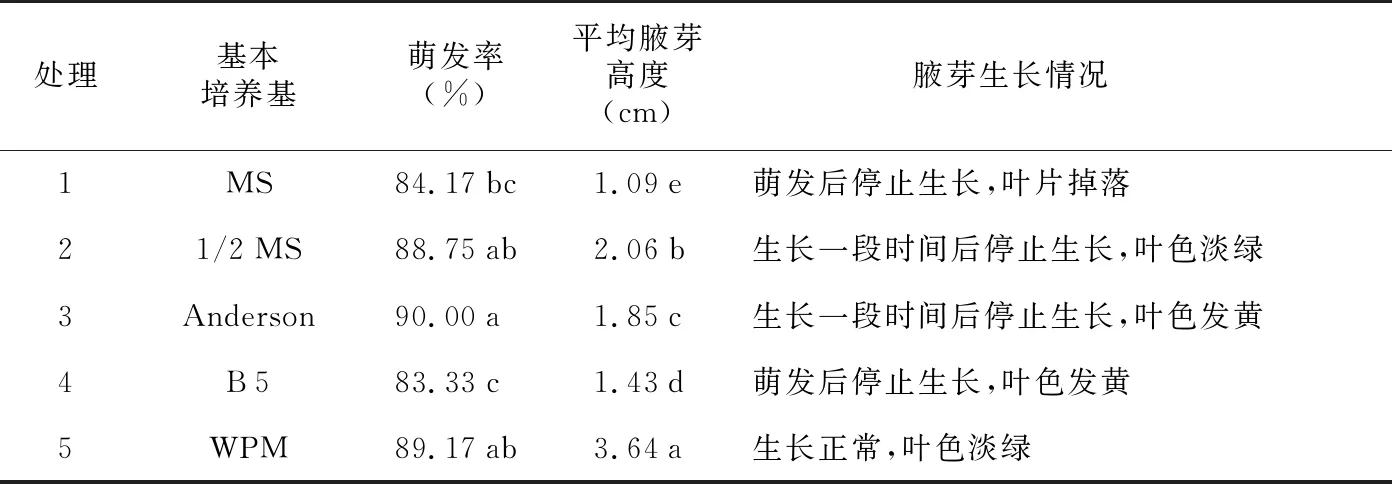

2.2 不同基本培养基对垂丝海棠生长的影响

由表2可知,在添加10 mg/L GA3的不同基本培养基上茎段腋芽均能萌发,但不同基本培养基上腋芽生长情况明显不同。在Anderson培养基上茎段腋芽萌发率最高,但腋芽生长情况较差,平均腋芽高度低。在Anderson和1/2 MS培养基上,腋芽萌后可生长一段时间,但随着培养时间延长,再生芽也逐渐停止生长,并出现生长点死亡的现象,不适合垂丝海棠生长。在MS和B 5培养基上,腋芽萌发率、平均腋芽高度均较低,且腋芽萌发展叶后基本停止生长,说明这两种培养基不适合垂丝海棠生长。在WPM培养基上,茎段腋芽萌发后生长健壮,叶色淡绿;平均腋芽高度最高,显著高于其他基本培养基;腋芽萌发率也较高,为89.17%,与Anderson培养基上腋芽萌发率无显著差异。因此,WPM培养基适合垂丝海棠生长。

表2 不同基本培养基对垂丝海棠腋芽萌发与生长的影响

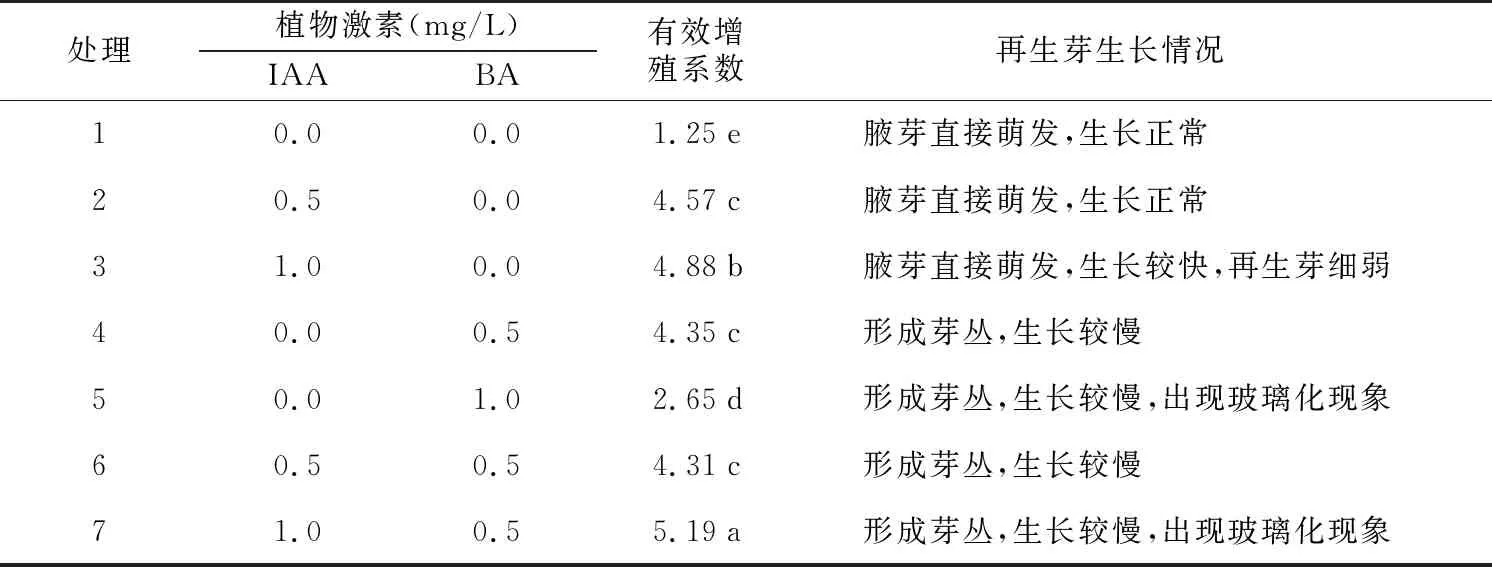

2.3 不同植物激素处理组合对增殖培养的影响

由表3可知,在试验不同激素处理组合上,垂丝海棠均可增殖,但增殖方式不同。具体来看,在不添加激素的WPM培养基上,外植体上有少数腋芽直接萌发成芽,再生芽生长正常,但增殖系数较低。培养基中添加一定浓度IAA后,增殖系数显著提高,且随着IAA浓度的增加而提高;添加0.5 mg/L IAA时,多数腋芽萌发并正常生长;添加1.0 mg/L IAA时,腋芽直接萌发,但生长速度较快,导致茎细弱,不利于后续试验。在培养基中添加一定浓度的分裂素BA,外植体腋芽部位出现芽丛,但芽丛上再生芽生长速度缓慢,有效增殖系数低,多数再生芽不能正常生长;且BA浓度为1.0 mg/L 时,芽丛上部分再生芽玻璃化,单独使用BA不能获得理想的增殖效果。当IAA和BA配合使用时,外植体腋芽部位出现芽丛;当培养基中添加1.0 mg/LIAA和0.5 mg/L BA时,有效增殖系数最高,但再生芽生长缓慢,部分再生芽顶端玻璃化。因此,理想的垂丝海棠增殖培养基为:WPM+0.5 mg/L IAA。

表3 不同浓度IAA和BA对增殖培养的影响

2.4 生长素种类及浓度对组培苗生根的影响

由表4可知,在不加生长素的WPM培养基上,垂丝海棠的生根率和平均根条数较低,根细长,根毛少,生长缓慢。在WPM培养基中添加生长素对诱导生根有显著的影响,但不同的生长素对生根的影响效果不同。培养基中添加IAA,诱导产生的根生长缓慢,且根粗短、肉质,无根毛,这种根一般不具备主动吸收功能,不利于后续移栽试验。而在培养基中添加NAA时,不同浓度水平下垂丝海棠生根率和平均根条数差异显著;添加0.25 mg/L NAA时,组培苗生根率、平均根条数最高,生根率为92.22%,平均根条数为5.84条,显著高于其他处理下的生根率与平均根条数,且根粗壮,根毛多,生长速度较快;但增加NAA使用浓度后,组培苗生根率、平均根条数降低,根毛逐渐变少,在根茎处会形成愈伤组织。因此,垂丝海棠最佳生根培养基配方为WPM+0.25 mg/L NAA。

表4 不同生长素种类及浓度对组培苗生根的影响

2.5 组培苗移栽驯化

共选取90株生长健壮、根系良好的垂丝海棠组培苗,室内自然光下驯化炼苗5 d后,移入草炭∶蛭石∶珍珠岩=1∶1∶1(体积比)的混合基质中培养,移栽30 d后有86株垂丝海棠长势良好,其移栽成活率为95.56%。

3 结论与讨论

本试验通过对外植体消毒、增殖培养、生根培养和驯化移栽等关键技术的研究,建立垂丝海棠组培快繁体系。以垂丝海棠生长健壮的当年春梢茎段为外植体,70%酒精30 s+2%次氯酸钠消毒12 min,接种至WPM+10 mg/L GA3上诱导腋芽萌发;待腋芽萌发,剪取新梢接种至WPM+0.5 mg/L IAA上进行增殖培养获得再生芽;剪取再生芽于WPM+0.25 mg/L NAA上生根;生根后自然光下驯化炼苗5 d,移栽到草炭∶蛭石∶珍珠岩=1∶1∶1(体积比)的消毒基质中,移栽成活率可达95.56%。本试验结果为垂丝海棠工厂化育苗及后续相关研究奠定基础。

外植体消毒是建立组织培养快繁体系的第一步。试验以垂丝海棠茎段为外植体,分别选取一年生休眠枝条茎段和当年春梢嫩枝茎段进行试验,结果表明,以春梢嫩枝茎段为外植体,并以70%酒精30 s结合2%次氯酸钠溶液消毒处理12 min,其消毒效果理想。这可能与外植体的带菌状况与生理状态有关,冬季休眠枝中内源微生物较多,细胞处于休眠状态,消毒相对困难;而6月上旬植株生长时间短,自身和表面带菌少,且细胞活性强,消毒相对容易。同时,前人建立垂丝海棠无菌体系均以升汞为消毒剂,虽然升汞消毒效果较好,但由于升汞具有较大的毒性,使用受到管控,目前已较少使用。本试验以低毒、环保的次氯酸钠溶液作为消毒剂,得到了替代升汞且污染率、死亡率较低,存活率较高的消毒方法。

基本培养基提供了植物生长发育所需的营养元素,但因为各种植物的遗传特性、生物学特性和生态学特性不一致,它们对营养的要求各不相同,甚至同种间不同品种对基本培养基的需求也不相同[14-15]。MS通用培养基被广泛应用,但这并不能说明MS培养基适用于所有植物。有研究表明,MS对木本植物有一定的毒害作用;一般速生树种宜用高盐培养基,慢生树种需要适当降低盐浓度[16-17]。本试验以MS、1/2 MS、Anderson、B 5、WPM五种植物常用基本培养基,研究不同基本培养基对垂丝海棠腋芽萌发与生长的影响,结果表明,WPM培养基适合垂丝海棠生长,这与张玲玲等[11]的研究结果一致,说明低盐浓度培养基更适合用于垂丝海棠腋芽启动萌发与生长。

一般认为,植物器官的分化取决于内源激素的平衡,外源激素通过改变内源激素的平衡而产生作用,外加的细胞分裂素及生长素达到一定的浓度和比例,才使器官发生达到预期目的[18]。本试验在垂丝海棠增殖培养过程中出现2种增殖方式:通过腋芽产生丛生芽或腋芽直接萌发成芽。本试验发现,单独使用外源生长素IAA垂丝海棠增殖方式为腋芽直接萌发成芽;而单独使用外源分裂素BA或IAA与BA配合使用时,垂丝海棠通过腋芽产生丛生芽进行增殖,这与蔡文博等[19]认为,生长素类物质在2种方式中均是必需的结论不一致,可能是外植体的内源激素水平不一致,而与其认为细胞分裂素类物质在促发丛生芽的方式中是必需的,但在腋芽萌发成新梢中不是必需的结论相一致。试验选择以腋芽直接萌发成芽的方式进行增殖,虽然增殖系数相对较低,但大多数再生苗生长健壮,可直接进行生根培养。因此,从组培效率看,腋芽直接萌发成芽的增殖方式效率更高,并且在一定程度上保证了垂丝海棠在组培快繁过程中的遗传性状的稳定性。