微雕艺术漫谈

摘要:微雕,顧名思义,就是微型雕刻作品。微雕匠人采用不同的雕刀,以刀代笔,创作微雕,欣赏者需要借助放大镜才能看清楚作品,故有“鬼工技”之称。微雕艺术是中国传统工艺美术中独具风格的绝技,创作时需要屏息凝神,做到手、眼、心、气协调配合,靠创作者的腕力与指力把握雕刀,将大千世界呈现于毫厘之间,是集书法、绘画、雕刻于一体的微观艺术。微雕匠人应深入探索微雕的历史,紧跟时代发展的步伐,从材料形式的多样化、表现手法的创新、微雕技艺的提升等多方面相结合的方式、方法,创作出更优秀的微雕作品。

关键词:微雕;历史;材料与技巧;赏析

一、微雕的历史

微雕古称“毫芒雕刻”“鬼工技”,源于雕刻工艺中的精细雕刻,是竹木牙角雕刻中求精细,进而衍生出的一门绝技,在中国有着悠久的历史。根据考古发现,陕西岐县出土甲骨所刻卜辞,部分字小如黍米,需借助五倍放大镜方能辨识。微雕最早见于史料记载的是宋郭若虚的《图画见闻志》,其记载唐德州刺史王传家藏一支笔,笔管两端半寸内各刻《从军行》画卷一幅,每一情节刻《从军行》诗两句,其中人马毛发、亭台水榭,无不精绝。宋代有工匠王刘九,能于蚌壳上刻“观音普陀坐像,山水树石,细若游丝,目不能以逐发数”[1]。明晚期文人魏学洢在《核舟记》中记载常熟“奇巧人”王叔远以果核雕刻一立体小舟,上载五人:苏东坡、黄鲁直、佛印及两艄公,各倶神态,舟中雕栏两侧刻有文字:“清风徐来,水波不兴,山高月小,水落石出”,两行十六字,为苏东坡夜游赤壁之情景[2]。清宋起凤《核工记》记录其弟得到一枚果核,长约五分,横宽四分,微雕了唐代诗人张继《枫桥夜泊》的诗中境界。由于历史等原因,古人留下的微雕作品寥若晨星,《核舟记》和《核工记》所言的作品如今不知去向,但文字描述细腻生动,令人印象深刻。明清以来,随着象牙雕刻的发展,一些文人尝试在印章边款进行微雕创作,象牙微雕在传统基础上出现创新,涌现了一些微雕创作名家,以清末民初的于硕、吴南愚为代表,他们在用刀、用笔、用墨上独具造诣,雕刻的书画作品往往出奇制胜。微雕在这个时期分为立体微雕和平面微雕两支,立体微雕以核雕为主,平面微雕则在象牙、印章上雕刻。到了近现代,微雕名家有陕西曲儒、上海薛佛影、成都赵子仁、桂林顾其昌、安徽杨大可、北京武玉清、广州冯少侠、苏州沈为众、兰州微刻葫芦的阮文辉等名家,他们的作品材质多以象牙、青田石、寿山石、竹木、葫芦为主。笔者的老师,中国工艺美术大师—常世琪先生创造了将微雕与玉雕结合于一体的样式,作品精彩绝伦,是第一位国家认可的微雕类中国工艺美术大师。

二、微雕的材料与表现技巧

(一)微雕的材料

古人多以龟甲、兽骨、动物牙角、果核、珠贝等材料雕刻作品,明清以后微雕作品的用材已经非常讲究,选取的材料既不能太硬也不能太软,立体雕刻多取果核、绿松石、黄金等硬度适中的材料,平面雕刻则以象牙为上,象牙质地细腻,软硬适中,便于雕刻与着色,其他材料如青田石、寿山石、昌化石、琥珀蜜蜡、珍珠、贝类等,较适宜雕刻书法。当代微雕则将材料拓展到了白玉、翡翠、水晶等硬质材料,更是将动物和人的毛发拓展为微雕材料。

(二)微雕的表现技巧

微雕艺术是传统中国工艺美术中独具风格的绝技,作品以“微”取胜,是小中见大的微型艺术。微雕分为立体微雕和平面微雕,是综合性的艺术,创作者需要具有书法、绘画、篆刻、雕塑等方面的基本功,以不同形状的刀具和变化多样的刀法进行创作。立体微雕的创作方式与玉雕基本相同,只是以刀取代玉雕磨头创作,作品多以果核雕为主,在手法上充分运用圆雕、浮雕、透镂雕、薄意等技法。平面微雕也称微刻,是在平面或曲面上以刀代笔雕刻书画,然后着墨、着色,是融书法、绘画、雕刻为一体的微观艺术,因其操作细微,肉眼无法看清,主要靠作者的腕力与指力把握雕刀,创作时需如修道者一样屏息凝神,调整气息,做到“手刀稳、眼力准、心气平、忌急躁”,手、眼、心、气四者协调配合,故又称“神雕意刻”。

随着现代科技的发展,微观领域的创作得到了科技加持,微雕的艺术性也大大增强,放大镜和显微镜的运用、雕刻工具的创新,使发雕、硬质玉材雕刻都得以开发,创造出了前无古人的发雕和玉器微雕作品。

三、传世微雕作品与当代微雕作品简析

史料记载中的微雕作品,因年代久远与作品稀少不能得见,只能从记载的文字想象其风采,存世最早的微雕作品为现藏于台北故宫博物院的清乾隆陈祖章核雕作品(橄榄核舟),陈祖章是清乾隆年间入宫的广州牙雕艺人,其微雕作品亦是精妙绝伦。该件核舟创作于清乾隆二年(1737年),长3.4厘米,高1.6厘米,舱中备有桌椅,摆杯盘菜肴,窗户镂空,开关自如,舟上有八个人,顾盼有神,舟底刻《后赤壁赋》全文,下有“乾隆丁巳五月陈祖章恭制”款。另清杜士元作品《鱼乐图》核舟,现藏于常熟市博物馆,舟底有“乾隆乙丑造,仙傅杜士元”落款,创作者沿着橄榄核天然外廓弧线雕塑船底与船篷,船上舱、篷、舟楫齐全,如米粒大的人或晒网或烹茶或闲坐,构成一幅渔家其乐融融的生活场景[3]。至清末民初,微雕的代表人物有于硕、吴南愚等,其存世作品多微雕象牙插屏、印章、扇骨等。清晚期于硕等铭刻象牙狮钮曾国藩印章,该印长7厘米,印面3厘米见方,白文“曾国藩印”四字,于硕作微雕“松鹿同春”和朱柏庐治家格言,雕工精细,双松插天,双鹿嬉戏于松树草坪间,走刀如笔,一如书画。千余字的朱柏庐治家格言,字字珠玑,行行工整,无一败笔,在高倍放大镜下方能睹其神采[4]。吴南愚《“吟月襟风”印章》,此印正面微刻两位老者促膝而坐,怀月襟风话古今,近、中、远景层次分明,墨色得宜,背面微刻行书《桃花源记》共345字,结字修长,疏密得当,整件作品典雅秀美。从他们的作品中可以看出,这一时期的象牙微雕已经达到了空前的艺术高度,工艺也已经十分精湛。

20世纪70年代以后,微雕艺术有了长足的发展,微雕艺术家将书画金石结合得更为紧密,还发展出微雕上色技巧,其中有名的微雕艺术家如陕西曲儒、上海薛佛影、成都赵子仁、桂林顾其昌、安徽杨大可等,他们的微雕作品各具特色。如陕西曲儒擅长米粒形(象牙)微雕,线条流畅,用色亮丽。上海薛佛影的微雕象牙滕王阁插牌,布局平稳,气韵生动,刀笔流畅,层次井然,左上角一篇《滕王阁序》,仿文徵明行楷,形神兼备[4]。

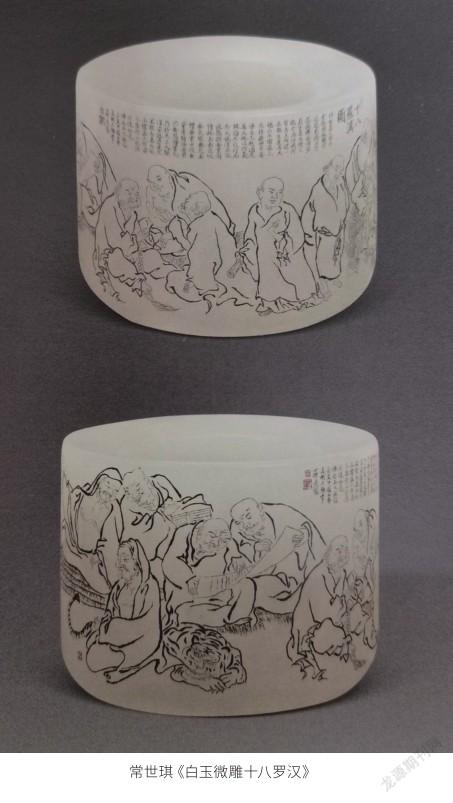

中国工艺美术大师常世琪先生在“微”的领域达到了极致,1992年6月,常先生在新加坡以盲刻的方式在2厘米发丝上微刻308个英文字母“God bless you”,创造了发雕吉尼斯世界纪录,至今无人能破。另有发雕作品《金陵十二钗》,在总长14.2毫米的头发上雕刻“红楼梦”十二钗形象,0.8毫米的头发上雕刻《鲁迅像》,《西游记人物图》更是在3.8毫米的头发上栩栩如生地呈现。在常先生的象牙微雕作品中,书法、山水、花鸟、动物、人物各具特色,将传统书画的用笔、用墨、用色,淋漓尽致地展现在微观领域,其代表作有可穿过针孔的《长江万里图》、《五牛图》、《八十七神仙卷》、齐白石《虾》、徐悲鸿《六骏图》、李可染《夏》、吴作人《齐奋进》等。在十多年的时间里,老师将微雕用材拓展到白玉、翡翠、水晶等领域,创造性地将微雕与玉雕结合起来,形成了新的艺术样式,其代表作有《和谐世界白玉球熏》,在球熏上雕刻了老子、孔子、释迦牟尼等中外先贤,表达了对世界和平的美好祝愿。《白玉十八罗汉扳指》,在高28毫米、直径35毫米的白玉扳指上用微雕与玉雕的方式雕刻了十八位罗汉造像,并微雕十八罗汉经文。还有《翡翠临岳飞书前后出师表鼻烟壶》,鼻烟壶正反两面刻岳飞书前、后《出师表》全文,将岳飞书法铁画银钩的风格在硬度极高的翡翠上表现出来,需要微雕领域中难度极高的表现技巧。

四、当代微雕艺术

微雕艺术发展到现在,在传统立体微雕与平面微雕的基础上,结合现代对于美的时代性认知,有了许多变化,立足于传统微雕的技巧,深耕传统书画,创新运用多样性的工具材料,结合现代设计理念,多方面、多门类跨界融合,因而诞生了许多从前所没有的全新微雕工艺样式,如传统微雕与玉、玉镶金相结合的玉雕新品种,微雕技艺或微雕内容与各种器型的玉器结合而组成的系列性微雕作品。艺术的发展有其自然的规侓,微雕艺术也是如此,无论是雕刻的技艺还是样式,都应紧随时代,才能使微雕这门绝技更具生命力,彰显时代风貌。

五、結语

笔者自1990年跟随常世琪先生研习微雕,至今已有30多年,深知微雕从学习到创作是一个漫长的过程,现代社会的发展速度令人惊叹,多样的微雕技艺与表现手法使人拍案叫绝,相信越来越多的手艺人会跟随时代的步伐,创作出更为优秀的作品,让更多的人认识微雕、了解微雕,尽到手艺人的责任与义务,使微雕走进千家万户,走向世界。

作者简介

仵峰,1968年生,男,河南镇平人,高级工艺美术师,中国地质大学(武汉)珠宝学院校外研究生导师,中国工美行业艺术大师,湖北省工艺美术大师,享受湖北省政府专项津贴,湖北省工艺美术研究所微雕大师工作室主任,研究方向为微雕。

参考文献

[1]薄松年.玉牙雕刻[M]//中央美术学院美术史系中国美术史教研室.中国美术简史.北京:高等教育出版社,1990:168-169.

[2](明)魏学洢.核舟记[M]//陈振鹏,章培恒.古文鉴赏辞典·下册:宋金元、明代、清代.上海:上海辞书出版社,1997:1724-1725.

[3]黄璧珍.芥子纳须弥—谈果核微雕[J].中国微雕,2010(11):12-13.

[4]蔡国声.鉴识牙雕[M].福州:福建美术出版社,2001:50-51,66-67.

3079501908219