利用红外相机调查浙江江山仙霞岭省级自然保护区兽类和鸟类多样性

姬云瑞 余著成 余杰 陈卓 童哲 李迪强 刘芳*

(1 中国林业科学研究院森林生态环境与自然保护研究所,北京 100091)(2 国家林业和草原局生物多样性保护重点实验室,北京 100091)(3 江山仙霞岭省级自然保护区,江山 324100)

浙江江山仙霞岭省级自然保护区(以下简称仙霞岭保护区)位于浙江省江山市南部,主要保护黄腹角雉(Tragopan caboti)、白颈长尾雉(Syrmaticus ellioti)、黑麂(Muntiacus crinifrons)、亚洲黑熊(Ursus thibetanus) 和伯乐树(Bretschneidera sinen‐sis)等珍稀濒危动植物和典型的中亚热带常绿阔叶林(王荣华,2019;陈征海等,2020)。仙霞岭山脉是由闽、赣交界的武夷山脉向东北延伸而成,山脉地势多样(陈征海等,2020)。武夷山区位于中亚热带,是南亚热带物种与北亚热带物种的交汇点(郑度,2015),该地区保存了世界同纬度带最完整、最典型、面积最大的中亚热带原生性森林生态系统(杨炎霖,2017)。良好的生态系统和特殊的地理位置,使武夷山区成为许多动植物的“天然避难所”,物种资源极其丰富(宋小晶等,2017;杨炎霖,2017;陈征海等,2020)。仙霞岭保护区内野生动植物资源丰富,珍稀物种众多,是武夷山生物多样性保护优先区域的重要组成部分,还是浙闽交界山地生物多样性保护关键地区(中华人民共和国生态环境部,2010;宋小晶等,2017;王荣华,2019)。

在自然保护区开展本底资源调查,摸清野生动物的种类、数量、空间分布等基本资料是保护区域生物多样性的前提和基础(Blancet al., 2013),调查结果还可为保护区制定监管和保护策略提供科学依据(姬云瑞等,2021)。仙霞岭保护区自2016 年建立以来,还未对脊椎动物多样性进行系统全面调查。传统的样线法和访问法不仅缺乏物种影像资料,还难以对种群数量较低或活动隐蔽的物种进行准确的评估,不能很好地反映该区域动物资源的现状。而红外相机技术因具有工作持续、低干扰、非损伤性等特点,已发展成为地面活动大中型兽类和鸟类的重要监测方法(Rowcliffe and Carbone,2008)。因此,为了摸清仙霞岭保护区内的野生动物资源,积累物种影像资料,于2018 年开始利用红外相机在保护区收集野生动物的本底数据,为后续的管理规划和长期监测提供数据基础。

1 研究方法

1.1 研究地点

仙霞岭省级自然保护区位于浙江省江山市南部山区的廿八都镇和张村乡境内,南与福建省浦城县接壤。地理范围为北纬28°15′26″~28°21′11″,东经118°33′42″ ~ 118°41′05″,总面积6 990 hm2(陈征海等,2020)。保护区属仙霞岭中低山区,地貌类型属构造侵蚀中低山地貌,山势挺拔陡峻,层峦叠嶂。区内最高峰大龙岗为金衢第一峰,海拔1 501 m。境内属亚热带湿润季风气候区,四季分明,光温适宜(陈征海等,2020)。但受地形地势等诸多因素影响,小气候特征和立体气候明显。境内地带性植物群落为典型的中亚热带常绿阔叶林,以木荷(Schima superba)、甜槠(Castanopsis eyrei)为主要建群种。保护区内大南坑、野猪浆等地的木荷-甜槠林封育时间久,郁闭度高,是浙江省少有的保存完整、面积较大的天然次生常绿阔叶林(陈征海等,2020)。

1.2 红外相机布设

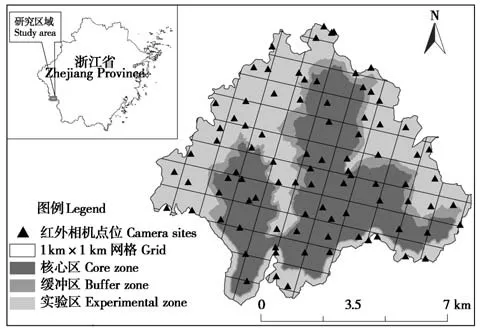

2018年12月至2019年10月,仙霞岭保护区利用红外相机开展野生动物调查。将保护区划分为1 km × 1 km 的网格,按照网格全覆盖和重点区域加密的方式在89个位点布设了红外相机(图1),相机间距不小于100 m。相机设置模式为“拍照+录像”,连续2次拍照最短时间间隔为1 min,采用24 h监测。利用绳子将相机固定在树干约80 ~ 100 cm处,相机镜头与地面平行或与地面呈小于5°的俯视角,镜头水平方向与兽径走向的夹角约为45°,清理相机前的干扰物,使相机视野开阔。对每台相机进行定位和编号,同时记录生境信息。每4~5 个月更换1次电池和储存卡,期间共收集数据2次。

图1 2018—2019年浙江江山仙霞岭省级自然保护区红外相机布设位点示意图Fig. 1 Location of camera traps in Zhejiang Jiangshan Xianxialing Provincial Nature Reserve from 2018 to 2019

1.3 数据处理及分析

对红外相机拍摄的照片和视频进行重命名和物种鉴定。物种鉴定参照《中国兽类野外手册》(Smith 和解焱,2009)和《中国鸟类野外手册》(约翰·马敬能等,2000)。物种名称及分类体系参考《中国兽类名录》(2021 版) (魏辅文等,2021) 和《中国鸟类分类与分布名录》(第三版) (郑光美,2017)。物种保护等级参照《国家重点保护野生动物名录》 (国家林业和草原局和农业农村部,2021)、《濒危野生动植物种国际贸易公约》(CITES, 2019) 和世界自然保护联盟濒危物种红色名录(IUCN,2021)。

将同一相机位点上时间间隔小于30 min 内拍摄的同一种动物的连续照片或视频作为1张独立照片。单台红外相机在野外工作24 h代表1个有效相机日。采用拍摄率(photographic rate,PR)作为其相对多度指数,计算公式如下(姬云瑞等,2021):

拍摄率=独立照片数×100/总有效相机日。

2 结果

2018 年12 月至2019 年10 月,89 个位点红外相机累计工作14 906 个相机日,共获得独立照片4 778 张,其中72%为兽类,28%为鸟类。红外相机共拍摄到50 种野生动物(表1),隶属于9 目24 科;其中,兽类19 种,隶属于5 目12 科,包括食肉目7 种、啮齿目5 种、偶蹄目4 种、灵长目2 种和兔形目1 种;鸟类31 种,隶属于4 目12 科,包括雀形目22种、鸡形目6种、啄木鸟目2种和鸻形目1种。拍摄的部分物种照片见附录1。

附录1 浙江江山仙霞岭省级自然保护区红外相机监测部分动物照片Appendix 1 Some photos of captured species by infrared cameras in Zhejiang Jiangshan Xianxialing Provincial Nature Reserve

表1 浙江江山仙霞岭省级自然保护区红外相机调查记录的兽类和鸟类物种名录Table 1 List of mammals and birds recorded by camera trapping in Zhejiang Jiangshan Xianxialing Provincial Nature Reserve

续表1 Continued from table 1

续表1 Continued from table 1

本次调查记录到国家一级重点保护野生动物3 种,分别是黄腹角雉、白颈长尾雉和黑麂;国家二级重点保护野生动物10 种,分别是猕猴(Maca‐ca mulatta)、藏酋猴(Macaca thibetana)、亚洲黑熊、豹猫(Prionailurus bengalensis)、中华鬣羚(Capricornis milneedwardsii)、白眉山鹧鸪(Arbo‐rophila gingica)、勺 鸡(Pucrasia macrolopha)、白鹇(Lophura nycthemera)、仙八色鸫(Pitta nympha)和画眉(Garrulax canorus)(国家林业和草原局和农业农村部,2021)。依据世界自然保护联盟濒危物种红色名录(IUCN,2021),黄腹角雉、仙八色鸫、亚洲黑熊和黑麂为易危(VU)。根据《濒危野生动植物种国际贸易公约》(CITES,2019),黄腹角雉、白颈长尾雉、亚洲黑熊、黑麂和中华鬣羚被列入附录Ⅰ;仙八色鸫、画眉、猕猴、藏酋猴和豹猫被列入附录Ⅱ。本次调查记录到中国特有兽类有黑麂;中国特有鸟类有白颈长尾雉、黄腹角雉、白眉山鹧鸪、灰胸竹鸡(Bambusicola thoracicus)和华南斑胸钩嘴鹛(Erythrogenys swinhoei)。

分析结果显示,拍摄率最高的前5种兽类依次是小麂(Muntiacus reevesi)、鼬獾(Melogale mos‐chata)、猪獾(Arctonyx collaris)、野猪(Sus scrofa)和花面狸(Paguma larvata)。拍摄率最高的前5 种鸟类依次是白鹇、灰胸竹鸡、黄腹角雉、紫啸鸫(Myophonus caeruleus)和勺鸡。红外相机拍摄位点数最多的前5种兽类依次是小麂、野猪、鼬獾、花面狸和猪獾。红外相机拍摄位点数最多的前5种鸟类依次是白鹇、灰胸竹鸡、黄腹角雉、紫啸鸫、勺鸡和黑领噪鹛(Garrulax pectoralis)。

3 讨论

本次调查红外相机共记录到19 种兽类,31 种鸟类,分别占该区域历史记载的兽类总种数(n=63)的30%和鸟类总种数(n=153)的20% (陈征海等,2020)。红外相机拍摄到大量小型啮齿目动物,但由于它们体型较小,行动迅速,并且主要在夜间活动,而无法被鉴定到物种。本次调查记录到的食肉动物主要以花面狸、鼬獾和猪獾等中小型物种为主,仅记录到亚洲黑熊1 种大型食肉动物,而未记录到历史资料记载的云豹(Neofelis nebulo‐sa)、豹(Panthera pardus)、金猫(Catopuma tem‐minckii)、豺(Cuonalpinus) 和狼(Canis lupus) 等物种。九龙山国家级自然保护区和浙江凤阳山—百山祖国家级自然保护区与仙霞岭保护区同属于浙江西南区域,近年在其范围内进行的野生动物调查中也未发现大型猫科和犬科动物(郑伟成等,2014;李佳等,2018)。食肉动物在维持生态系统的结构、功能和稳定性方面发挥着重要作用(Ritchie and Johnson, 2009)。由于栖息地丧失和破碎化、过度开发以及人类的干扰,食肉动物在全球范围内种群数量大幅下降、地理分布范围急剧收缩(Rippleet al.,2014)。这说明该区域大型食肉动物种群密度极低,但这些物种的存在与否仍然难以判定,仍需开展进一步的专项调查。

由于受捕猎和栖息地破碎化的影响,亚洲黑熊野外种群数量逐渐下降,在浙江乃至华东地区分布区狭小且呈岛屿状分布(郑伟成等,2021)。近年,浙江省内仅开化、遂昌、江山和常山四地有确切的亚洲黑熊影像记录(章书声等,2017;郑伟成等,2014,2021)。在本次调查中,亚洲黑熊仅在1 个位点上被记录到1次。仙霞岭保护区作为亚洲黑熊华东种群重要分布区,促进了华东地区亚洲黑熊监测保护网络的形成,有利于亚洲黑熊种群的恢复。本次调查还记录到中国特有兽类、国家一级重点野生保护动物——黑麂。黑麂的种群分布范围非常狭小,在全国仅有皖浙和遂昌两个分布中心(程宏毅等,2008)。仙霞岭保护区作为遂昌分布中心的重要组成部分,其境内有丰富的黑麂资源。此外,栖息地的片段化阻碍了两个黑麂分布中心其种群之间的交流(程宏毅等,2008),仙霞岭保护区为两个分布中心之间建立生态走廊奠定了良好的基础,对整个黑麂种群的保护有着不可替代的作用。

本次调查红外相机共拍摄到6种雉科鸟类,其中5种是国家重点保护动物,4种是中国特有鸟类。这表明仙霞岭保护区拥有丰富的雉类资源,它是多种珍稀濒危和特有雉科动物的栖息地(郑光美,2017)。黄腹角雉和白颈长尾雉都是中国东南部特有雉科动物,由于其分布范围狭窄和种群规模持续下降,受到全球立法的保护,被列入国家一级重点保护野生动物和CITES 附录Ⅰ(CITES, 2019;国家林业和草原局和农业农村部,2021)。本次调查红外相机共在25 个位点拍摄到95 张黄腹角雉独立照片,黄腹角雉处于位点分布最广和拍摄率最高鸟类的第三位。由此可见,仙霞岭保护区内的黄腹角雉数量多,且分布广泛。但本次红外相机仅在3 个位点拍摄到6 张白颈长尾雉独立照片,可能的原因是调查的空间取样没有覆盖到白颈长尾雉的栖息地以及调查时间不够长,因此今后保护区需扩大调查范围和增加调查时间。特有种负载着适应特殊环境的基因,在研究物种的演化、新种的产生和物种灭绝时发挥着重要作用(盛大勇等,2012)。仙霞岭保护区作为多种特有雉科动物的栖息地之一,在保护我国种质资源及其遗传多样性方面有着不可或缺的地位。

本研究初步掌握了仙霞岭保护区地面活动的大型兽类和鸟类的物种组成、相对丰富度和空间分布范围,发现该保护区拥有丰富的野生兽类和鸟类资源,尤其是珍稀濒危和特有动物。建议保护区在后续工作中,加强多种监测技术的应用,建立覆盖保护区全区的标准化、系统化监测网络,实现对野生动物资源动态的长期监测。此外,针对珍稀濒危种和特有种,要采取专项调查深入研究其种群动态状况、栖息地选择、活动节律等特征,为仙霞岭保护区制定生物多样性保护和长期监测策略提供更加全面的科学数据。

——贺《四川兽类志》正式出版