精准牙-骨移动的手术先行正颌正畸联合治疗

——数字医学时代的理念与尝试

何东明,毛丽霞,刘 凯,江凌勇,沈国芳,朱 敏,王旭东

Stomatology,2022,42(1):20-28

牙颌面畸形是颅颌面生长发育过程中受先天或环境因素影响导致的颌骨形态、体积及相互位置关系的异常,表现为面貌及口颌系统功能的缺陷,严重者影响身心健康[1]。正颌正畸联合治疗是目前公认的矫治牙颌面畸形的有效方法,经过几十年的发展,形成了经典的三段式治疗模式(conventional orthognathic approach,COA),即术前正畸去除牙齿代偿,再行正颌手术纠正颌骨位置异常,最后通过术后正畸精细调整咬合[2]。1959年,Skaggs等[3]提出对于那些牙列只有轻症问题的患者,可先行手术后正畸,这是手术先行(surgery first approach,SFA)概念第一次被提出。随后的50年,陆续有学者报道并讨论手术先行概念的优势[4]。直到2009年,日本学者Nagaska等[5]第一次成功地将手术先行概念应用于一位骨性Ⅲ类患者,并在文中论述了SFA模式的可行性,提出此模式需要正颌医生与正畸医生以团队形式参与。此后SFA迅速在业内引起了广泛持续的研究,众多学者针对不同的骨性错牙合畸形病例进行了SFA的尝试[6-7]。

1 手术先行的优势、不足与适应证选择

SFA的优势主要在于面型的直接改变和缩短治疗时长。面型的直接改变主要针对骨性Ⅲ类患者,COA的术前去代偿会加重面部畸形,而采用SFA先行改善面型,可快速改进其社交功能,更符合患者的治疗预期[8]。这种迅速解决患者主诉的治疗模式有着正向激励作用,患者更有意愿遵循术后正畸医嘱;另一个优势是总体治疗时间的缩短。目前,报道的最短术后正畸时间为6个月[8],简单病例大多为6~9个月[9],绝大部分术后正畸治疗都可在1年内完成,总治疗时间上相较COA治疗模式缩短了6~12个月不等[5,10-12]。有研究分析影响SFA治疗时长的众多因素中,牙列拥挤、前牙开牙合、需拔牙、中线不齐、分块等因素会延长SFA的治疗时间,而良好的终末咬合设置如磨牙Ⅰ类关系、中线对齐、覆盖正常、有三点稳定接触这些因素能缩短术后正畸时间[13]。

SFA的不足在于术后颌骨稳定性不佳,复发率高。较多学者研究发现,与传统COA对比,SFA术后下颌骨的位置会偏离预期[14]。这种偏离在水平向上不明显,但在垂直向和矢状向上变化有统计学差异[7,15]。只不过这些变化往往小于1 mm,在术后正畸可纠正的范围内。对于那些Spee曲线较深、术前覆牙合覆盖较大、术中下颌后退量较大的病例,其术后6个月内颌骨的稳定性差,容易发生下颌骨位置变化从而引起复发。在我们前期一项Meta分析中发现,SFA术后下颌骨更易发生逆时针旋转而使得下颌前突复发,其原因主要是术后正畸早接触牙被压低后,颌位发生旋转变化引起[16]。而上颌骨的位置变化报道较少,学者认为其主要跟随下颌骨变化引起。另一个不足是治疗计划制定困难,尤其是过渡性错牙合(intended transitional malocclusion,ITM)的设置。过渡性错牙合,指手术先行术后即刻的咬合,决定了术后前牙去代偿的效果、颌骨稳定性、术后正畸的难易和总治疗时长[7]。SFA需要经验丰富的正颌医生与正畸医生协同合作,对治疗结果拥有良好的预见性,正颌医生需在兼顾面型的同时创造合理的ITM供术后调整咬合,正畸医生需精准实现正畸目标位和颌骨垂直向控制以防止颌骨的复发。并且SFA容错率低,当治疗过程偏离计划时,患者很难接受二次手术。相较于COA在治疗前和术前有两次制定计划机会,SFA更加要求一次的准确治疗预测和治疗实施。总体来说,SFA的不足也是它的难点,体现在难以精准预测、难以精准实施。

SFA适应证的选择,很大程度取决于外科医生和正畸医生的经验和偏好,尚无达成共识的明确适应证[14,17-18]。部分学者认为只要能准确预估正颌术后的咬合状态,并精确进行牙移动的病例都可以采用SFA。然而考虑收益风险比,目前仅特定病例使用了SFA。如骨性Ⅲ类,其直接改变面型的作用积极改善了患者的社交心理,并且术后去代偿方向与口颌肌肉方向一致,加速了正畸。从发挥SFA优势避开其不足的角度出发,目前较公认的SFA适应证是:①前牙轻度拥挤;②Spee曲线平缓;③轻微的前牙代偿;④上下牙弓横向宽度差异小;⑤终末咬合能稳定接触。

数字化正颌外科技术与数字化正畸技术是结合医学影像、数学、计算机信息学、机械工程学等多学科交叉技术[1]。发展至今已形成了标准化流程,并被证实极大地提高了手术精度[19]。已有学者使用数字化技术辅助SFA,得到精确的治疗计划[20-21],包括正颌目标位和正畸目标位[22]。这种可视化的技术使正颌医生与正畸医生能更直观地沟通方案达成合作,并借助增材制造的牙合板以及无托槽隐形矫治技术、个性化舌侧矫治技术等,来实现预定方案。然而,目前依然存在使用牙合板定位上颌骨时,因下颌骨不稳定造成误差[23-24]。并且在术后正畸过程中,存在牙列移动造成的垂直向变化,进一步引起颌位变化致使颌骨移位复发。可以说,数字化技术使SFA具备了超前的预见性,可以精准制定治疗计划,但在精准实施上,SFA依然缺乏有力工具。

2 精准牙-骨移动的手术先行模式尝试

2008年我们团队首先报道了使用数字化外科技术辅助正颌外科的初步应用[25],经过多年积累,于2016年报道了“数字化正颌外科流程”[19],并在临床中践行至今,提出了“精准正颌外科”的概念。同年我们开始以此概念为目标研究个性化正颌3D打印截骨-定位-固定系统的应用[26],通过在颌骨目标位上直接生成完全贴合骨表面的内固定钛板,以更加精准地实施手术。本文提出的精准牙-骨移动的手术先行模式将基于以上基础,通过精准设计与精准实施完成SFA治疗。

自1994年来,我科坚持联合讨论,正颌医生与正畸医生合作规划治疗方案,通过预见正颌、正畸目标位,来逆推治疗中的每一步。而数字化技术的优势正在于超前的治疗规划能力,突破了SFA难以预测的痛点,实现了精准设计。

精准实施是SFA另一难点,包括了手术的精准操作、术后颌位的精准控制以及术后正畸目标位的精准获取。

个性化正颌3D打印截骨-定位-固定系统是基于数字化正颌手术设计后的终产物,在我们前期的一项随机对照研究中[27],已经证实了该系统较成品钛板提高了上颌骨的术中定位精确性和术后稳定性。因此我们在SFA中使用该系统以精准实施手术计划。以下将具体介绍我科的精准牙-骨移动SFA流程(图1)。

经年龄统计:观察组年龄平均数(60.2±2.9)岁,男女比例为33:32;对照组年龄平均数(61.2±3.3)岁,男女比例为34:31。两组患者一般情况无统计学意义,P>0.05。纳入[3-4]呼吸衰竭患者,年龄均大于55岁,排除多器官功能障碍综合征患者,排除认知异常、视听障碍患者,排除恶性肿瘤患者。

图1 精准牙-骨移动的手术先行联合治疗模式流程

2.1 步骤一:临床数据获取及诊断分析

需采集的临床资料与常规数字化正颌正畸模式一致,包括:颌面CT、牙模、头颅正侧位片、全景片、颞下颌关节磁共振(MRI)、正侧貌数码相片、口内牙列数码相片以及临床检查数据。数据分析包括:牙模分析、头影测量分析、临床检查分析、颞颌关节分析(图2~4)。

图2 治疗前面像及口内像

2.2 步骤二:数字化正畸方案,得到正畸目标位

模拟正畸先行模式的术前正畸,使用咬合跳跃模拟获得正畸-正颌联合治疗后终末咬合关系(图5~7)。在设计正畸排牙时,应注意以下几点。

①去代偿并使牙直立于基骨内:对初始咬合进行数字化排牙,使前后牙去除牙性代偿并直立于基骨内。

② 确定正畸目标中线:使下牙列中线与下颌骨中线对齐,上牙列中线与腭中缝对齐,通过咬合跳跃后上下牙中线与下颌骨中线一致。

③排齐整平协调牙弓:确保牙直立于牙槽骨后,计算排齐整平去代偿所需的间隙,决定是否扩弓、邻面去釉、磨牙远移、拔牙,得到正畸目标位咬合。

图3 治疗前头颅正侧位片

图4 治疗前全景片

图5 去除牙齿代偿并使其直立于牙槽骨内

图6 对初始咬合进行隐形方案设计

图7 确定正畸目标中线,使上下牙列中线与下颌骨中线对齐

2.3 步骤三:虚拟手术移动颌骨,得到正颌目标位

使用正畸排牙完成后的目标位咬合替换初始咬合,并与上下颌形成复合体,进行虚拟手术规划。移动复合体时需兼顾:切牙角度、鼻旁突度、颏部位置、鼻唇角与下颌平面,得到正颌目标位(图8)。

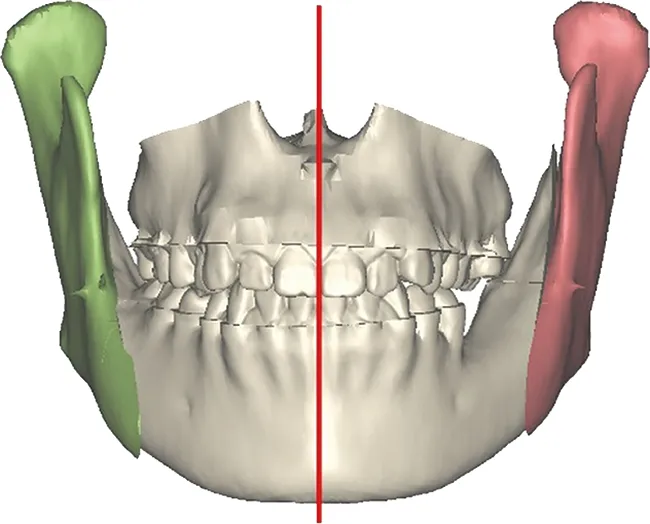

A:带有初始咬合的上下颌骨;B:正畸目标位咬合替换初始咬合;C:在正畸目标位下形成上下颌复合体;D:使用复合体进行正颌目标位颌骨移动

正颌目标位的设置方法要点可参考“数字化正颌外科流程”[19],使上下颌复合体在三个维度进行平移和转动,纠正上颌骨偏斜、中线、露齿量、下颌骨对称性、矢状向突度等问题。

2.4 步骤四:设置ITM,并正颌正畸联合讨论

设置ITM是SFA模式重要的一步[6-8],设置方法为在正颌目标位上,用初始咬合替换正畸目标位咬合(图9)。

A:带有正畸目标位的颌骨;B:替换回初始咬合的颌骨

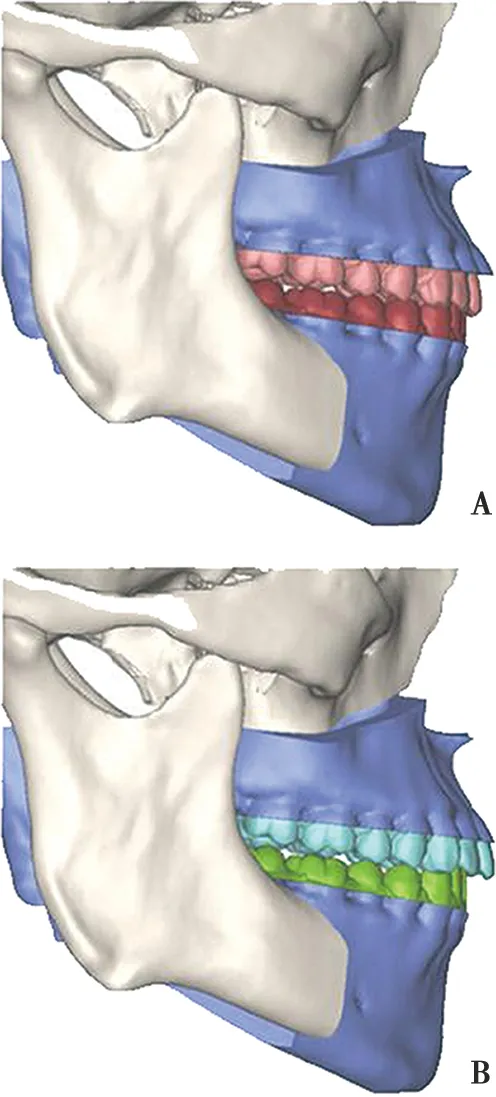

2.5 步骤五:应用个性化正颌3D打印截骨-定位-固定系统进行手术

虚拟截骨线模拟真实手术,3D打印钛板需要与截骨导板配套使用,以确保钛板与骨块紧密贴合,并配合钉孔定位使得3D打印钛板兼具定位颌骨的功能。ITM牙合板是术后即刻咬合状态下所形成的终末咬合板(图10)。

图10 设计截骨导板及3D打印钛板

2.6 步骤六:术中使用3D钛板坚强内固定

SFA的术后复发很大程度是由于术中髁突位置改变导致;并且由于术后咬合关系较传统三段式正颌正畸模式不稳定,SFA术后更易发生颌骨的移位。因此可以使用金属3D打印钛板(图11),充分发挥其优势:①钉孔预定位,使得金属3D打印钛板具备了髁突定位装置的功能,保证了术中髁突位置不发生变化,避免下颌近心段术后因肌肉牵拉移位导致复发。②3D钛板与骨表面的贴合度佳,避免了弯制成品钛板不到位导致应力释放造成颌骨移位。

图11 术中使用3D钛板坚强内固定

2.7 步骤七:术后正畸

关于术后正畸启动的时间,建议尽早开始以充分应用局部加速修复现象(regional acceleration phenomenon,RAP),这就要求开口度达二指以佩戴隐形矫治器。因此应鼓励患者尽早行张口训练,尽早恢复饮食。

① 颌位稳定器的戴入:以稳定上下颌骨位置关系,避免颌位丢失导致复发。可在术后3~6个月的颌骨改建期,根据每副隐形矫治器的牙位关系,定制多副颌位稳定器,予患者以夜间佩戴(图12)。

图12 术后戴入颌位稳定器

② 无托槽隐形矫治的复诊监控:术后正畸过程中应进行严格的复诊监控。对于ITM矫治,应在手术设计时即补偿正畸压低接触点发生的颌位变化。患者术后资料见图13~15。

图13 治疗后面像及口内像

3 讨 论

在过去的十年里,手术先行模式越来越多地被用于正颌正畸联合治疗,随着数字化技术的发展,也有越来越多的学者将其运用于SFA,然而尽管实现了精准预测,在精准实施上依然缺乏有效办法,致使设计与治疗实际大相径庭。本文对SFA的发展作一阐述,并介绍我们基于数字化正颌正畸技术+3D钛板+无托槽隐形矫治器+颌位稳定器的“精准牙-骨移动的手术先行模式”。

手术先行的适应证目前并没有达成共识,主要取决于正颌医生与正畸医生的合作经验与看法。目前推荐的适应证虽然主要是轻症病例,但已有非常多的学者对复杂病例作出了尝试[17]。如对于Spee曲线深的病例,可通过前部截骨术整平Spee曲线;上下牙弓宽度差异过大者,采用上颌正中分块截骨,以改正基骨弓横向不调及后牙覆牙合覆盖关系;前牙严重拥挤唇倾者,拔牙减数并手术创造更大的覆牙合覆盖,必要时可行上下颌前部截骨后退内收前牙;开牙合离散型生长患者,手术时上颌骨顺时针旋转,下颌骨逆时针旋转,创造后牙开牙合前牙深覆牙合的ITM[28];ITM不稳定、接触点小于3个者,可在牙列局部牙合面粘接树脂垫高,人为创造稳定咬合[29]。这些尝试极大地拓宽了手术先行的病例范围。Sugawara等[30]将SFA分为正畸驱动型和手术驱动型两种,后者指手术治疗不仅用来矫治颌骨异常,也部分矫治牙齿问题。对此,我们认为应持慎重态度,SFA的原则应是牙齿问题由正畸解决,颌骨问题由正颌解决。只有通过数字化正畸模拟明确了骨性因素,如Spee曲线过深无法完全通过正畸整平时,才使用手术驱动型SFA,切不可鱼目混珠激进地采用手术分块来替代正畸治疗。

图14 矫治前后头影测量重叠图

图15 隐形方案设计与实际完成口内照对比,请注意隐形方案的过矫治

对于设置ITM时出现个别牙早接触致使无法获得稳定终末咬合的,根据以往的经验,该类病例并不符合SFA适应证。但在本文提出的新方法中,通过术中顺时针旋转升支打开咬合解除早接触,并借助增材制造牙合板,我们依然可以得到稳定的上下颌复合体用于手术移动,并且在术后使用颌位稳定器控制上下颌相对位置的稳定,解决了过往对于非稳定接触咬合的术后复发顾虑。随着术后正畸咬合接触点的压低,下颌骨将发生逆时针的旋转,所以术前设计时应补偿术后正畸下颌逆旋的颏部前移量,控制颌位向预期方向变化尤为重要。

有学者报道使用个性化钛板增加了正颌外科颌骨固定的精确性,在我们前期一项随机对照研究中也证实:使用个性化正颌3D打印截骨-定位-固定系统在上颌骨再定位的准确性上优于传统钛板。主要是因为上颌骨的再定位依赖稳定的盘髁关系,而3D打印钛板形状是从颌骨目标位产生,使用3D打印钛板不再依赖中间牙合板以下颌骨定位上颌骨,因此准确性大大提高。并且与骨表面的贴合度佳,术后无应力释放造成颌骨移位,对术后颌骨的稳定性维持至关重要。其他学者相关研究取得了类似效果[31]。因此为了保证精准实施SFA的术前设计,我们建议使用个性化正颌3D打印截骨-定位-固定系统。

关于术后正畸启动的时间,Liao等建议应尽快开始,以充分利用RAP现象;Kim等建议术后4周待伤口愈合后开始正畸,在此期间使用牙合板稳定咬合关系,并引导咬合习惯;而上颌分块的患者术后戴牙合板更长,为4~6周;需要指出的是,无论术后多久启动正畸,均要求开口度达二指以替换弓丝或佩戴隐形矫治器[32-34]。因此,术后的张口训练尤为重要,在遵循功能康复概念的情况下,创口愈合后就应尽早开始进软食。对于术后正畸复诊监控,要仔细核对牙列变化与方案的差异,尤其要避免出现非计划的矢状向移动。如非预期的磨牙远移,在无同期压低时往往导致下颌顺旋进而丢失垂直向控制,影响面型。因此在做数字化正畸时,我们非常建议除了根骨系统,还应加入颌骨系统,更好地计算正畸对垂直向变化的影响。

自2016年我们提出了“数字化正颌外科流程”以来,该流程将手术模拟、术后预测和多学科治疗相结合,使正颌医生与正畸医生对手术方案有更直观的感受,制定更优化的方案,基于持续数年的标准化正颌外科流程实践,积累了丰富的正颌正畸医生合作经验。本次提出的精准牙-骨移动的手术先行模式需要精准设计与精准实施。其原则是牙性问题通过正畸解决,骨性问题通过正颌解决。其具体内容包括:①数字化正颌联合数字化正畸设计,得到理想的正颌目标位与正畸目标位;②术中使用金属截骨导板精确截骨,使用3D打印钛板坚强内固定,实现精确的正颌目标位;③术后颌骨改建期内使用多副颌位稳定器保持颌位的稳定;④术后正畸按计划移动牙齿,并进行垂直向控制,在获得正畸目标位的同时保持正颌目标位。精准牙-骨移动的手术先行模式突破了传统手术先行模式的难点,是一种符合患者需求的新时代正颌正畸技术;并且,随着将来人工智能的深入运用,针对符合适应证的牙颌面畸形病例,推广应用此模式精准实施治疗成为了一种可能。

4 总 结

本文提出的“精准牙-骨移动的正颌正畸联合治疗模式”是基于个性化正颌3D打印截骨-定位-固定系统联合数字化正畸设计的临床应用, 通过正颌外科医生与正畸医生合作规划治疗方案,得到精准的正颌目标位与正畸目标位,并在后续的正颌-正畸实际操作中精准实施完成。这是从“精准正颌外科”到“精准正颌正畸联合治疗”理念的更新与提升。

手术先行牙颌面畸形诊治,对正颌外科医生与正畸医生提出了更高的治疗预见性要求,也需要双方更紧密、更深层次的共同参与,其原则是骨性问题通过正颌手术解决,牙性问题通过正畸治疗解决。“精准牙-骨移动手术先行模式”在一定程度上突破了传统手术先行模式治疗效果不确定性的难点。针对符合适应证的牙颌面畸形病例,在经验丰富的正颌外科医生与正畸医生的配合下,使用“精准牙-骨移动手术先行模式”有望满足快节奏时代患者先改变面型以获得美观与功能统一的需求,是一种“美-速-隐”的新时代牙颌面畸形矫治技术。