活在危机中的万科

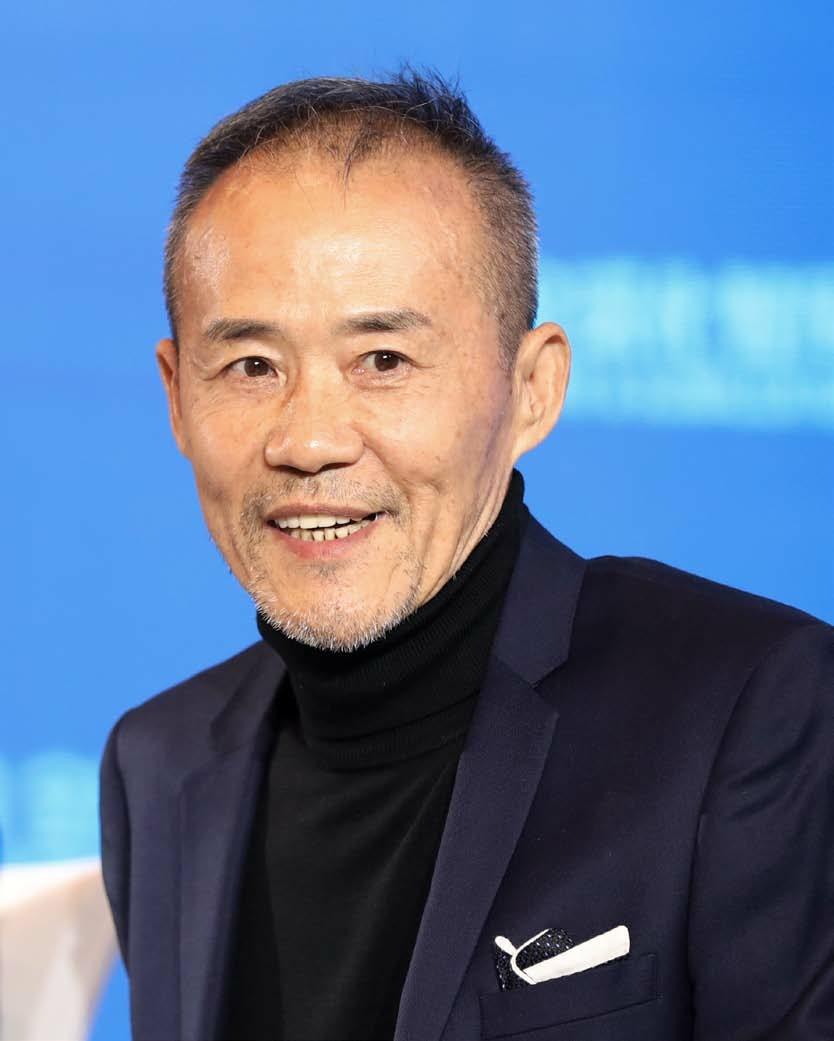

“2022年是集团破釜沉舟、背水一战的一年,也是一个新时代的开始。”万科集团董事会主席郁亮在主题为“敢拼才会赢”的万科2022内部年会上表示,“背水一战”就是要么死、要么活,没有中间状态。

房地产为中国经济作出了不可磨灭的贡献,但不得不承认,过去十几年房地产的黄金时代已成过去。作为中国房地产龙头企业,身经百战的万科一直都颇有忧患意识,在很多问题上表现出与众不同的视角。正因为遇到过跌宕起伏,对危机的嗅觉才格外敏锐。

欲速则不达。2005年以来,当万科以“乘法”的速度前进时,阴影已经笼罩在其头顶。

2007年7月15日,经过80多轮的举牌竞价,随着东莞市土地交易中心一记响亮的槌声,塘厦大坪村这一新“地王”诞生了。万科以26.8亿元拿下了“地王”。

这块地总面积为35万平方米,容积率仅0.5,楼面地价高达每平方米15243元,高出底价140%。引人注目的是,随着拍卖槌的落定,东莞市土地交易中心后排座位却传来金地集团和招商地产“我们已经举牌了!不能这样成交!”的喧哗声,同时响起的还有万科公司工作人员庆祝成交的鼓掌声。随后,拍卖会陷入了持续一个多小时的争执与混乱中,中国房地产业三家知名上市公司为了这块地到底成交与否、是否要重拍,进行了激烈的争吵。在观看现场录像,现场请律师、公证人员证实等多种手段的综合调查后,广东新“地王”终于花落万科。

溢价140%,万科“疯了”吗?如果只是一个万科“疯了”还可以理解,万科、金地、招商地产这三家同出深圳、能代表中国房地产行业水平的公司,为什么都愿意以溢价140%的心理价位去接受这块地呢?

如今看来带着几分荒诞色彩的事情,恰是2007年房地产市场高潮时期一个最典型的场景。房价一路飙升,开发商信心爆棚,以至于在土地市场失去理性,不惜重金抢夺“地王”。

在广州,2007年7月到9月,短短两个月的时间里,楼面地价从每平方米11912元飙升至每平方米18729元;在上海,苏宁地产抛出44.04亿元拿下黄浦区163街坊地块,折合楼面地价每平方米66930元,上演了“寸土寸金”的现实版本;9月20日,一贯财大气粗的港资地产商九龙仓以72亿元拿下成都春熙路“地王”,但这几乎无法引起什么轰动效应;两个月前,北辰实业和北京城开联手在长沙拿下的新河三角洲地块,总价92亿元,这才是更加名副其实的“中国地王”。

与2003年万科被迫拿下深圳坂雪岗“地王”相比,2007年万科竞拍“地王”之举,何其主动,因为它似乎没有后顾之忧。现实的情况是:2007年8月,万科通过公开增发一举融资99亿元,资金充足;房子供不应求,买房人在售楼处彻夜排队;2007年,万科销售额轻松突破500亿元。

在牛市氛围中,“地王”是一个充满豪气的字眼,没有人看到它的危险。但在之后的2008年,“地王”的恶果充分暴露——买地的高成本降低了万科此后两年的利润率。2008年,公司项目平均成本达到每平方米6000元,又因对可能存在风险的13个项目计提巨额存货跌价准备金12.41亿元,万科净利润增速为-15.4%,结算毛利率也较2007年下降2.34个百分点。由于受到“地王”的拖累,2008年万科出现了自创业以来的首次负增长。

与土地市场的疯狂态势相比,此时股市的疯狂一点也不逊色。房地产上市公司被普遍高估,市盈率动辄高达50倍、80倍,甚至100倍以上。要维持这样的高市盈率,就要给投资者增长预期。在资本市场,对房地产公司估值很大程度上要看它的土地储备,土地儲备是增长预期的首要手段。这种定价模式,使得地产公司更激进,不惜搏命拿地。

万得(Wind)资讯计算,万科2006年静态市盈率为68倍,2007年调整后动态市盈率为56倍,调整后每股收益为0.59元,相应的是万科股价一年之间狂飙。自2006年8月7日起至2007年8月30日,万科股价升幅为792.82%。

在左手圈地、右手圈钱的游戏规则下,开发商拿地考虑的已经不是成本控制,反而陷入盲目囤地的状态。疯狂囤地背后的潜在动机是炒作股价,给上市公司增加炒作题材和预期。当地产行业的财富像变魔术一样爆炸时,中国的房价就坐上了似乎不会下降的过山车。高房价对于普通人来说是灾难,但是对于地产公司来说,所囤之地因此获得了巨大的资产升值效应。

2006年到2007年,万科从资本市场已融资142亿元,加上2007年59亿元公司债的发行,万科在这两年里的融资额就高达200亿元。然而,万科的业绩是否能支持如此高密度、大面积的融资?2007年8月23日,在全景网举行的增发路演上,投资者就质疑万科市值已经大约是美国四大房地产公司市值总和的1.5倍。

2007年8月,万科通过公开增发融资99亿元,成了众多股东的伤痛,资金的年股息回报率不如银行活期年利率,这成了万科股东大会上的尖锐问题。王石也表示:“这个资金回报,我是感到惭愧的。”

土地-高市盈率-再融资-土地,股市和土地市场之间就这样形成了自我循环。这与20世纪七八十年代香港地产崩盘之前的盛景何其相似。但是,这个正循环的流转需要一个基本条件,就是房价的持续走高。但维持“地王”风光的高房价,从2007年下半年开始下滑。2007年楼市的火爆,主要是由投机性需求推动的,并没有持续太久,“看不见的手”开始发挥作用了。拐点即将到来。

危险已经越来越近了。早在2007年第一季度,万科总部已觉察到楼市的风险,并挂出了“低调、沉稳、危机意识”的警示性标语。但一线公司的业绩冲动,加之疯狂市场的裹挟,已经促使万科拿下了不少高价地。2007年7月开始,深圳楼市已呈有价无市的局面。深圳是中国市场化程度最高的城市,也是房地产市场最敏感的区域。2007年9月27日,央行提高二套房首贷的调控政策刚出台(即“9·27”新政),深圳就经历了一场过山车似的深刻调整。从2007年10月开始,深圳房价跌幅超过40%,日成交量甚至低迷至零套。

2008年,整个华东地区和一线大城市都步深圳后尘,楼市呈现明显调整态势,万科重点关注的14个城市,成交面积萎缩普遍在50%上下。2007年12月13日,在万科资助的“海螺行动II——中英解决城市低收入人群住房问题比较研究”的新闻发布会上,有人问王石:“10月以来,以广州为代表的一些城市楼市普遍遇冷,广州新建商品房的销售量下降严重,你是否认同楼市出现拐点的说法?”王石回答:“你问的问题和我们大会的主题没有什么关系,但是出于礼貌,我依然会回答你这个问题——是的。”

“拐点论”于是新鲜出炉,在业内掀起了轩然大波,并对市场产生了巨大影响。这被视为房地产界“拐点论”争论的起始点。

“拐点论”一出,立刻触动了楼市最敏感的神经,几年来疯狂的楼市已经危若累卵。许多知名行业人士拿出各种数据,证明“拐点”并不存在。他们还纷纷指责王石,认为他对行业不负责。

此时,大多数开发商仍心存幻想,希望房价不会跌,但对于已经很明确的“拐点”,他们不可能视而不见。“9·27”新政一出台,王石就感到这次房价无论如何是撑不住了。在降价的问题上,万科的高层很快达成了一致,制订了“灵活的价格调整策略”,并且率先在深圳降价。王石还曾经想过召集同行开会,说明房地产形势的严峻性。郁亮也多次劝说同行赶快出货。但在牛市思维的惯性下,应者寥寥。

万科的降价举动,也几乎遭到全行业口诛笔伐。作为行业老大,万科率先撤退,被认为没有行业责任心,是以邻为壑的做法。尽管引来了滔天的口水,事实还是证明了王石“拐点论”的正确。

来自国家统计局的数据显示,相比2007年,2008年的商品房銷售额下降了18.7%;均价也出现了明显的拐点,由急剧上升转为下跌——2008年全国商品房均价比2007年下降了0.2%,而2007年的均价比2006年上升14.9%。

从“拐点论”开始,万科的形象也开始出现拐点。多年以来,万科的产品、管理、价值观都是行业标杆,2002年冯仑曾经写过一篇《学习万科好榜样》的文章,号召行业要学习万科。“拐点论”提出之后,万科一下成为行业的害群之马,曾经具有道德优越,现在却受尽了千夫所指。

为了挽回“拐点论”对万科的影响,王石曾经多次拜访政府和一些同行。饭桌上,王石拿出了各种数据来说明降价的必然性,但饭后这些老板说的话却让他哭笑不得:“王总,求求您了,您在媒体上再说一声房价还会涨,行吗?”万科降价虽然是个体行为,但会牵扯到许多方面的利益问题。作为房地产行业龙头公司,万科的一举一动都有风向标意义。一旦房价下降,土地价格也会下降,靠“土地财政”度日的地方政府会很难受。2007年有一大批拿下高价“地王”的企业,正在等待上市,如果房价下跌,资本市场也会用脚投票。而一旦不能顺利上市,这些高价地将是沉重的负担。

2008年9月,万科在杭州率先降价。当时长三角房价坚挺,万科的行为引起了极大震动,万科这次降价被业界评价为“不啻一场小宏观调控”。杭州政府曾经劝告万科不要降价。万科降价之后,杭州本地的一家龙头房地产企业表示坚决不降价,以示对抗。

2008年10月1日,王石进藏攀登希夏邦马峰。这是他人生中第一次怀着忐忑的心情登山。不久之前,因为不满降价,杭州万科的老业主砸毁了售楼处。万科已经事先与警方联系,但警察竟在10米开外袖手旁观,这件事成为幸灾乐祸的人的笑柄。

万科与消费者、政府、同行的关系已经恶化到极点。2008年10月4日,王石下山之后第一件事就是上网,当他看到黄金周期间楼市量价齐缩的新闻,才松了口气,“万科过关了”。“降价还是卖不好,这说明房地产市场真的不好了,和万科降价没关系。”王石甚至调侃,在降价问题上“是大部队掩护万科撤退”。

从万科2008年的年报上看,万科因为降价而率先在行业内完成了“去库存”目标。2008年末,万科的各类存货中,现房库存78.9亿元,仅占9.2%,80%库存时间尚不足一年。这意味着万科手中没有大量的积压房,处于“进可攻、退可守”的轻松状态。一旦市场销售呈现好转迹象,万科可以随时增加新开工面积。

但万科因为降价所造成的与同行、地方政府关系的裂痕,短期内似乎难以愈合。在杭州和南京,虽然销售额都排在前几名,但因降价等问题,万科始终不能进入房地产的主流圈子,与政府的关系也比较紧张。

2008年,也是万科发生质量事故最密集的一年。在万科降价、退房成为行业的舆论靶子时,外界对万科产品质量的质疑也暗流涌动。

9月4日,万科东莞松山湖1号1期的50多位业主因为诸多工程质量问题,大闹万科深圳总部,要求赔偿。业主提供的工程竣工验收书上登记的验收日期为2007年12月13日,而原定的交楼日期是2008年3月,后来延迟至2008年6月到8月。一位业主质疑:“房屋远未竣工,何来检测合格?”

南京万科自2008年以来也麻烦不断。先是南京光明城市3期因为涨价、违背南京市物价局的相关规定而导致业主投诉,出现“价格门”事件;更糟糕的是,光明城市项目又曝出了户型、工程质量、装修等问题,引发了万科史上第三次“业主危机”。万科深陷“质量门”。

南京是万科长三角战略布局的重要棋子,也是万科与政府、业主关系最恶劣的城市。2009年4月召开的南京房展会,在政府公布的第一批参展商名单上,世茂、金地、中海地产等赫然在列,独独不见了万科。

为解除南京之患,2009年1月29日,万科集团原总办主任、行政总监朱保全被总部派往南京任南京万科总经理。朱保全有丰富的危机公关经验,松山湖事件以及万科在四川灾后重建的工作均由他负责。而朱保全的上任,显然被万科寄予改善与业主和政府关系的厚望。除此之外,王石甚至不得不亲自到南京解决问题。

房地产在产品上最大的问题是没法标准化,同一型号的房子不同的人做出来差别很大。因此,房地产企业规模越大,管理上的难度也越大。2000年,王石就开始力主住宅产业化,出发点就是用工业化、标准化的方式建造房子。但由于产业链等各方面的原因,住宅产业化一直没有大规模推进。

在2008年之前的这轮地产大牛市中,由于快速扩张,万科的产品和物业管理的质量都明显下降。但随着2008年市场形势急转直下,万科被高速发展所掩盖的问题,也逐渐浮出水面。2008年8月5日,广州万科的所有项目工地都被迫停工,接受安全生产部门的调查。因为在同一天万科的两个工地出现工程事故,造成两人死亡。虽然施工单位属于万科的合作单位,且事故有很大的偶然性,但是万科在这几年高速扩张中积累的管理与系统上的压力,已经暴露无遗。

由于降价、质量等问题,万科的客户满意度在2008年首次出现下降。“捐款门”事件给万科公众形象造成的恶劣影响终将淡去,但万科在高速发展中出现的产品、工程质量、物业管理等方面的问题,才是万科真正的硬伤。

事实上,当万科在规模上突飞猛进的同时,任何细小的问题,都可能会被成倍放大。万科2008年共销售了4万多套住宅,如果有1%的瑕疵率,就会有400套房子出现质量问题。万科集团原副总裁、上海区域总经理刘爱明在给南京万科同事的信中写道:“如果我们不珍视质量,不珍视客户的意见,不管我们曾经有过怎样的辉煌,我们都已岌岌可危,随时面临生与死的危险。”

“拐点论”确实让王石和万科得罪了很多人,包括政府和同行,这是万科受到巨大舆论压力的直接原因。但这其中有着更加深刻的原因。

早在“拐点论”之前,业界就有不少对万科的批评,但这些批判的声音在亢奋的市场中并不显眼。这些批评主要集中在万科圈地对地价、房价的推波助澜等方面。作为行业龙头,万科难辞其咎。“关于万科,这两年充塞于耳的,都是高价拿地。只要万科拿了地,周围的房子都会跟着涨。万科越来越跋扈、霸道、唯利是图。”一位批评人士说,“万科这些年变得自大了,‘捐款门’事件就是万科自大的表现。”

更值得反思的是,在亢奋的市场中,万科用纯商业的逻辑代替了对公司战略的把控。在2004年制订的《10年中长期发展规划》中,万科的发展模式已经开始转向轻资产模式,高价拿地与其战略并不相符。

万科曾说过自己不囤地、不捂房、不做利润在25%以上的项目,结果全被自己的行为证明成了谎言。那几年,万科被疯狂的市场形势裹挟,在价值观和对客户的敬畏上迷失。在这种情况下,“揭穿”萬科已经成为一种业界的潜流。

从某种程度上来说,2008年万科的形象危机实际上是价值观的危机。万科在牛市中的做法,违背了它所标榜的价值观。人们对万科的种种不满,终于让“拐点论”成了引爆点。

在楼市高潮中,房价、地价以翻番的速度上涨,房地产暴利、炒房团、房奴、蜗居、贫富分化——房子日益成为社会舆论的焦点。房地产行业存在的种种畸形现象和房价高涨所激发的社会矛盾,使房地产成为背负骂名的行业。万科在2008年实际上是背负了整个行业的骂名。

王石在汶川大地震时所说的“200万捐款是合适的”“普通员工的捐款以10元为限”等言论,本身并没有什么错误。在一个价值观多元的成熟社会,这些话可能没那么刺耳。但是在中国,在2008年,王石的这些话很容易被大众理解成为一个最暴利行业在社会责任面前的逃避。万科捐款之少,与房地产行业的暴利,形成了巨大反差。

如果说这个时代需要靶子,那么2008年的万科就是一个最好的靶子。一连串的机缘巧合,让万科成为整个社会对房地产行业不满的出口。

在中国大转型的时期,万科注定面对非常复杂的社会心态。万科深陷舆论泥潭的社会背景,是房地产行业暴利所引发的对社会公平的质疑,以及日益走高的房价在中国社会阶层中积累的割裂与对立情绪。而行业老大万科成为这种情绪的“靶子”理所当然。2008年,万科的每个舆论事件几乎都是全民参与,是非对错已经不太重要,而嘲笑万科就是在嘲笑这个行业的浅薄。

在高速发展中,万科已经分裂成两个阵营:一个是以万科总部王石、郁亮等高层为代表,以追求万科的“核心能力”为导向的总部阵营;一个是以万科地方诸侯为代表,在疯狂的市场裹挟下,以“唯利润主义”为导向的分公司阵营。

万科是高度集中的管理体制,总部做决策,一线公司执行。但是在亢奋的市场情绪下,万科总部对一线公司的控制力在减小,总部决策的执行效率在减弱。

500亿元规模上的管理瓶颈,郁亮已经非常深刻地感受到。“500亿元之前,靠增加人手就可以;500亿元之后,增加人手已经解决不了问题。”

在郁亮看来,这并不是巧合。“对中国企业来说,500亿元是个坎。早年华为、海尔、联想在三四百亿元的时候也都遇到了一些问题,也都是由外部环境变化引发的。但真正的问题在企业内部。”在他看来,万科2008年所遇到问题与中国优秀企业在接近500亿元规模时遇到的问题是一样的。

(此文摘自《万科逻辑》,作者:黄秋丽)

3998500589210