名山·古城·文友

石英

“风声鹤唳,草木皆兵。”

这是中国4世纪时在长江与淮河间发生的一场大战所留下的著名掌故。公元383年,北方由氐族苻坚为皇帝的前秦(十六国之一)政权自恃强大,网罗了号称90万大军南下,旨在一举击败东晋政权,统一大江南北。但在八公山(今淮南市东)和淝水一线遭到惨败,北窜后两年即被羌族首领姚苌所擒杀。可谓气势汹汹,输得干净,由盛到亡,瞬息成空。

这场带有某种戏剧色彩的中国历史上规模巨大的战役之一,之间有多个有趣而匪夷所思的情节。如按战前苻坚曾夸下海口“投鞭断流”,以喻他所率军马之多之盛,苻坚登寿阳城见晋军阵列严整,而八公山上的草木蓊郁,他也疑为晋军,先有惧色;苻坚之弟苻融在河中偏偏马失前蹄而被敌方砍杀,从前被俘的晋将朱序趁乱大声呼喊苻军已败,于是前秦军大溃,一发而不可收,甚至自相残踏,连风声鹤唳也以为是晋军追来。史家向来将此役与赤壁之战、彝陵之战等列為以少胜多的典型,但我总觉得这淝水之战,败军输得分外窝囊,双方对垒的过程颇带点闹剧成分。自古至今在文学作品中也较少表现,或许觉得其故事情节斗智斗勇较量不足。其实,历代的记载和传颂者多专注于在此役的一些看似偶然因素上,而对胜负双方内在的必胜因素却揭示不够。譬如前秦表面兵强马壮,来势汹汹,但组成芜杂,军心涣散,且临时拼凑,尾大不掉,加之主帅过于轻敌,一旦接战便对庞大的部队失去控制,所谓兵败如山倒是也。反观东晋方,所谓的“北府兵”虽只八万,却训练有素,较之对方数十万乌合之众,其精干其善战尤其此时的军心颇有优势,而且对比远道而来的前秦军基本上可算是以逸待劳。再看东晋的领兵者,宰相谢安是一位有头脑有能力的政治家和指挥者,其弟谢石、侄谢玄在军政方面应该说都是内行,特别是先锋主将刘牢之可为东晋时期的一位名将,勇猛善战,且惯于击敌之软肋,并能迅速撕裂敌阵,不断扩大战果。如此看来,所谓以少胜多是一种表面说法,从战役双方的综合指数分析,东晋方兵力虽少,事实是具有几分胜算的。

与战役密切相关的八公山和寿州(今寿县)本来就不是等闲所在,由于淝水之战,其山其城名气便更大了。真可谓“山不在高,胜则有灵”;“城固城古,高寿有福”。

有关八公山与淝水大战之名,我在读小学时,就从课本和老师绘声绘色的讲解中知道了,但三四十年过去亦未亲临觐见,却终在20世纪80年代初实现了这一夙愿。

那是1982年,由安徽作协和中国散文学会发起,在安徽滁州举办全国性的散文笔会,我当时在天津《散文》月刊任主编,也应邀前往参加。不消说,如此盛会,国内多位文学名家悉数莅会(遗憾的是,30多年后的今天,大多前辈均已谢世);有不少中青年散文作家我也是初次见面,其中安徽省的青年女作家王英琦虽曾在期刊上发过散文,但在这以前亦未见过。之所以对她印象较深,是因为她不到“而立”之年,所写之电影剧本《李清照》已被拍成电影而公映,足见其有不俗的魄力和才气。此次一见果然觉其很具个性。她身材不高,但精干爽利,有几分真男子的英气,与其取名相符。最使我赞赏的是:在众多名家大腕面前,始终不卑不亢,自然得体;在与任何握有“发稿权”的人士接触,亦绝无谦卑讨好之姿,甚至经常坐于席间或座间的边角位置,没有多余话语,多是认真听别人讲话。我与她接触中,也时刻感到她始终保持平等谦和相互尊重。唯当听她说是寿县人时,我报以惊喜:“哦,那可是国家级历史名城,离八公山很近。”她立时问我:“去过吗?”我实话实说:“慕名已久,却没去过”。她听后几乎未有半点犹豫,便邀请我在合适的时候去那里,由她做向导,我从其态度和语气中感到一种豪爽与诚挚,便在会间敲定了。

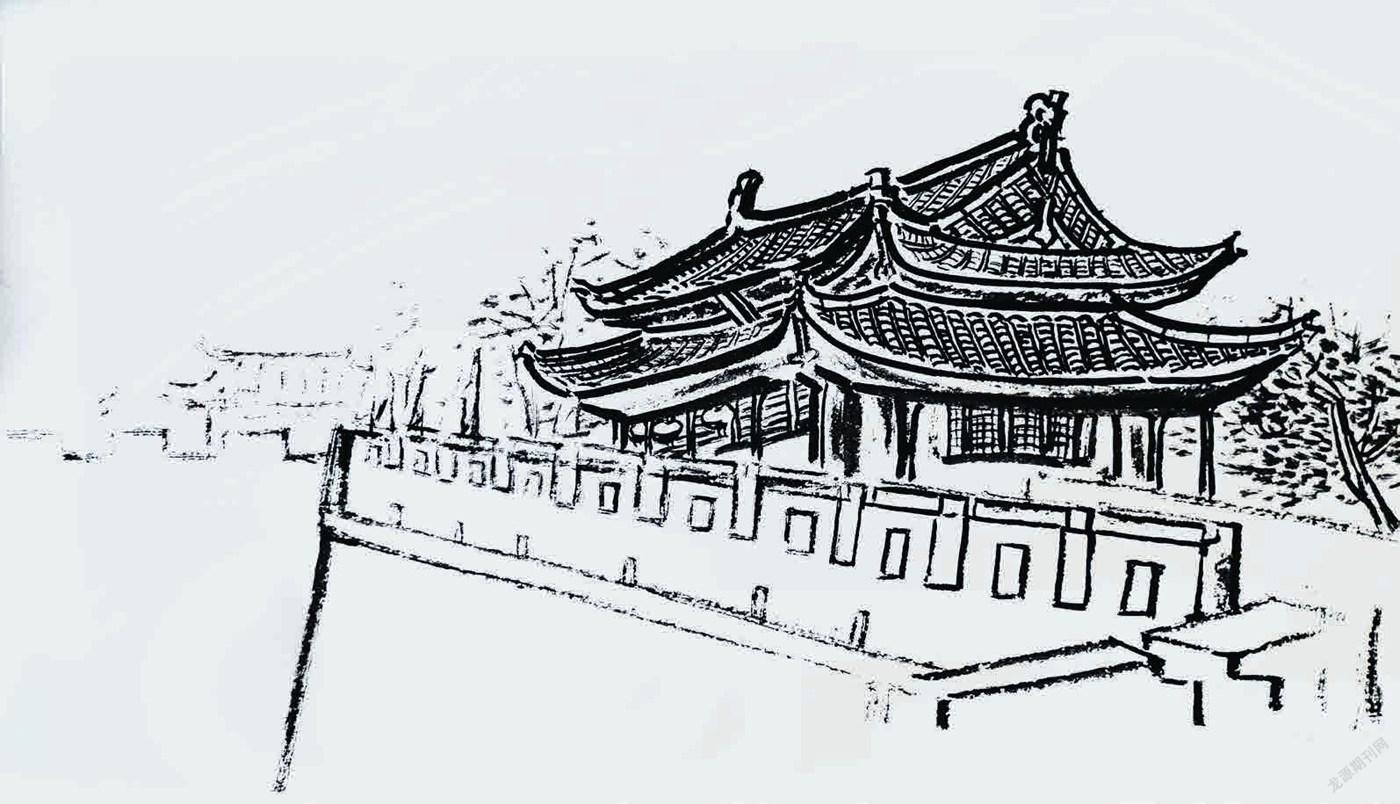

约略记得是在两个月后,我趁去合肥向省会文友约稿之机,便乘大巴车去了寿县。其实这之间相距并不远,她如约在汽车站候我,见面后只在车站一家餐馆吃过便饭,没有任何不必要的繁文缛节,即开始了寿州古城与八公山之游,我既感到了她是如此一副豪爽性格,便向她道明我观景的习惯:重在感受,而不追求繁琐。事过多年我真的已忘记在登临八公山时的详细过程,只记得此山确实不高,以我当时正值中年体健,攀登此山却是“小菜一碟”,比起已登过的泰山、峨眉等等应该说是省力得多。然而我脑子里想的却很多:山上的一草一木都使我与熟悉的历史片段紧相融合,感慨不已,反而对东道主的讲解不甚在意了。不过,在参观寿州古城的过程中,我的印象之深可谓至今难忘,联想的问题之广也是方方面面。单拿寿州古城城墙之坚,瓮城之固,便使我当时潜心赞叹:“名不虚传”。我历来最服的是名实相副之人之事,而最鄙夷的也是工于造势,远过其实之类。在这方面,它较之我去过的其他的一些历史名城,要瓷实得多,厚重得多,还有它那实实在在的沿革,如现存的城墙乃北宋熙宁年间(1068—1077)重修,似此无虚的资历,不知哪处及得?我历来对人和物的资历也非常看重,因为它代表着一种积累,一种厚重,一种资质,一种奉献。凡是正当的资历,一般说来都是坎坷多顺境少,风餐露宿而罕有享宴。还有,寿州古城的功能是多方面的,集军事防御、护益民生、防洪抗灾于一身,千百年来竭尽职能而无愧……

还有一点我也记得:八公山加上寿州古城,盘桓流连不过四个小时,下午便与英琦君匆匆告别。我告诉她,赶回省城乘当晚返京的火车,第二天还要赶回天津,下一期刊物正要“发排稿”。我惊奇的是:她并没有唠叨一些“怎么这样来去匆匆”之类客气话,只说了一句“我知道你老兄最重的是感觉和感受,而不在乎时间的短长。”我为她的爽快与理解而欣慰。

此番分手之后,她并没有因为彼此更熟悉了,便频繁地给我寄稿;相反,只有在我隔很长时间写信向她约稿时,她才偶寄一篇或不寄。我对她这种不乏大气的性格更加“高看”几分。不过,我在写信(那时打电话不很方便,也不太习惯)时也提醒她“不必过于客气,实事求是最好”。

在多年再未见面的过程中,我也从文友那里听到英琦君的某些信讯:她后来结婚生子,为此还一度调往外省;后来生活有变故,复又回到安徽……也许通常人们会将此视为人生命运之周折;我则觉得亦属正常:人生不算很长,也不算太短,哪里有这么多笔直的道路由你来走?难道浩浩荡荡的长江黄河是完全的直线吗?

此后我再也没去过八公山和古寿州,但与它们相关的一些历史人物和事件不仅没有在我头脑中淡化,反而随着年事日长,对之的思考而日益加深。更远的不说,单说西汉时刘长、刘安父子在寿州立都,尤其是淮南王刘安,既是思想家,又是文学家,与其门客编撰的《淮南子》应是一部很有价值的文化典籍。民间传说中他多有建树,甚至连豆腐的发明都与其人有些关系。似此父子最后的悲剧结局,固然可以归咎于封建统治上层的明争暗斗,但最终说明为了权位纵是血缘至亲亦无“礼让”可言,只能是或存或亡而不得并立,在残酷的斗杀中只有胜负而谈何是非?古寿州城砖的缝隙也同样沉淀着血腥;八公山的枯树根下也有算也算不清的孽债和冤情。再说那在淝水之战中大获全胜的谢氏家族,同样也是福兮祸兮。盛名招来了恶忌,功高不骄亦能震主。谢安在战后不久就被夺权,还是老套子:皇帝姓司马,还是得由司马氏取而代之拜相挂帅,故而淝水战役的总指挥在大胜后的两年后就匆匆死去了,两个主将谢石和谢玄在五年后也双双呜呼哀哉。这种“巧合”本身便说明内有玄机,似乎能弄明白也未必能真的透彻。不过,惯于利用完功臣又除之的司马氏,这次比他们的先祖司马昭用完了邓艾和钟会双双诛之的旧事报得还快,谢氏几位功臣死后10多年后,偏安江南的东晋残朝便结束了其最终命运。

历史演變往往就是这样欲说还休,令人眼花缭乱得只有将剧变视为常态。但无论如何我还是要感谢英琦君,如果没有当年她的热诚相邀,很可能直到今日也无缘实地去到八公山和古寿州,从而也引不出这么多的思考和联想,真正的君子之交反而感念久长。

又有好些年了,我听说她皈依了武道,拜行家为师,几年来练得身手颇为了得,五七个骠汉不是她的对手,我听后并不觉得太奇怪,从她人生经历和性格发展轨迹看来,也没有多么的不正常,其实文学写作也好,爱武道也好,都是一种心仪的爱好,只要出于个人自愿,均应给予应有的尊重。

2011年,中国作协第八次全国代表大会召开。那天上午听大报告,散会后人流外出。当我将要走出大门时,有熟悉的声音在身后叫我的名字。我一回头见到英琦君,她未待我开口先带笑说:“我已经不写东西了,你可能早就听说,就是练……”她随即冲我做了一个动作,意思是“功夫”。

“我不信你完全不写东西了,不然人家为啥还叫你来开会?”

“那……”她的回答被冲击的人流截断了。

这是我今天之前与她的最后一次见面。

3911500338216