木村病1例并相关文献复习

郝延召,王迪,邵 依,张守民,禹卉千

(1.河南省人民医院皮肤科,河南 郑州 450003;2.河南省省立医院,河南 郑州 451162)

1 临床资料

患者男,48岁,以“左耳前肿物伴瘙痒10余年”为主诉就诊于我科,患者10年前无明显诱因左耳前出现肤色蚕豆样大小肿物,自觉瘙痒,无红肿、破溃、疼痛、耳鸣、听力减退,随后肿物逐渐增大至鸡蛋样大小,自觉瘙痒明显,饮酒、食辛辣食物后自觉肿块增大、瘙痒明显加重。患者既往湿疹病史,否认家族遗传病史、肿瘤史、传染病史,无抽烟史及外伤史。患者于2021年5月12日就诊于我科门诊。

体格检查:系统检查无明显异常。皮肤科检查:左耳前可触及约5cm×4cm肤色囊肿,质软,活动度良好,头颈部浅表淋巴结未触及明显肿大,表面无破溃,皮温正常(见图1)。

图1 木村病患者左耳前皮损

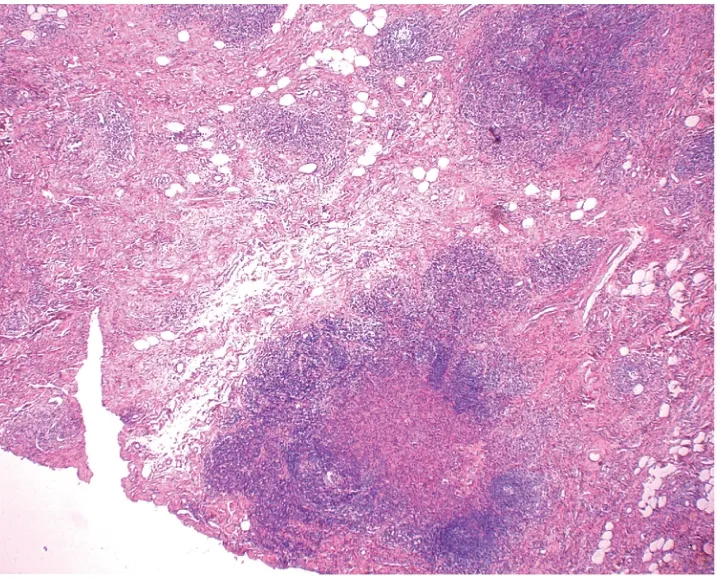

实验室及辅助检查:嗜酸性粒细胞计数升高为1.26×109/L[(0.05-0.5)×109/L],嗜酸性粒细胞百分比升高为11.9%(0.5%~5%),血清总IgE升高为1384 KU/L(0-100KU/L),IL-6升高为54.90pg/ml(0~5.4pg/ml),IL-10升高为40.09pg/ml(0~12.09pg/ml),IFN-γ升 高 为1034.69pg/ml(0~20.06pg/ml)。肝肾功、电解质、尿常规、血糖未见异常。腮腺MRI(平扫+增强):左侧腮腺外前方可见斑片状异常信号,范围约2.7cm×3.2cm×3.4cm,T1WI呈低信号,T2WI及DWI呈不均匀略高信号,边界不清,增强扫描可见轻度强化,双侧腮腺、甲状腺及颌下腺对称,内未见异常信号。双侧咽隐窝对称,鼻咽顶后壁无增厚。双侧乳突内未见异常信号。所示骨质未见异常信号。双侧上颌窦、筛窦粘膜增厚。组织病理:角化过度,表皮轻度假上皮瘤样增生,真皮全层及脂肪层可见数个淋巴滤泡样结构,其间大量嗜酸性粒细胞及淋巴细胞浸润,形成嗜酸性微脓肿,细胞形态未见明显异型性(见图2、3)。

图2 表皮角化过度,轻度假上皮瘤样增生,真皮全层及脂肪层可见数个淋巴滤泡样结构,形成嗜酸性微脓肿(HE×40)

诊断:木村病。

治疗:患者于2021年5月26日全麻下行左侧腮腺浅叶切除术+生物膜植入术。

术后恢复良好,病情好转出院,院外口服泼尼松(10mg bid)2月,辅以护胃、补钙、补钾等药物,期间行局部放射治疗3次,患者于2021年9月11日复诊,手术部位切口愈合良好,局部无肿块、无瘙痒,嗜酸性粒细胞计数降至0.45×109/L[(0.05-0.5)×109/L],嗜酸性粒细胞百分比降至3.9%(0.5%~5%),血清总IgE为76 KU/L(0~100KU/L),IL-6为21.70pg/ml(0~5.4pg/ml),IL-10为17.04pg/ml(0~12.09pg/ml),IFN-γ为18.27pg/ml(0~20.06pg/ml),肝肾功、电解质、血糖未见异常,目前仍在随访中。

2 讨论

木村病(Kimura’s disease,KD)是一种罕见的、缓慢发展的良性软组织免疫炎性疾病,又称嗜酸性粒细胞增生性淋巴肉芽肿[1]。1937年,我国学者Kimm HT首次报道了这种疾病,而日本学者 Kimura在1945年对其进行了详细描述[2]。它主要发生在亚洲男性中,男女比例约9.1:3.5[3]。KD特征性临床表现为:① 头面部单侧或双侧无痛性皮下肿物;② 组织及外周血中嗜酸性粒细胞增多;③ 血清中IgE水平升高。常自觉瘙痒显著[4]。约15%~18%患者伴有肾脏受累,肾病综合征是最常见的肾脏表现,具体原因不详,可能与IgE介导的变态反应进而引起肾脏的免疫损伤相关[5]。李群燕等[6]报道了1例双耳后木村病患者,虽然该患者总IgE、嗜酸性粒细胞计数、嗜酸性粒细胞百分比均正常,但有特征性临床表现及组织病理。KD目前尚无恶性转移,但高复发率也使该病难以完全治愈。报告的复发率高达 62%[7]。本病多见于头面部,也可见于腋窝、胸壁、腹部、腹股沟、阴囊、四肢等,但相对罕见,肿块表面皮肤正常,质软,活动性良好。该病例为头面部质软肿块,外周血中嗜酸性粒细胞、总IgE显著高于正常值,患者无湿疹及瘙痒病史,排除了特应性皮炎及嗜酸性粒细胞增多性皮炎引起的实验室结果的异常。

该病的病因与发病机制尚不完全清楚,由于免疫失调导致 IL-4和IL-5的过度释放可能是嗜酸性粒细胞浸润并导致 IgE水平升高的主要原因[8]。王喜中等[9]认为KD可能是Th2细胞介导的免疫性疾病。此外,Katagiri等[10]人发现,KD患者的TNF-α、IL-4、IL-5和IL-13 mRNA水平在治疗前升高,但在手术和放射治疗后显著下降。这一观察支持Th2细胞因子在KD的进展中发挥作用的观点。然而本例患者表现为外周血中IL-6、IL-10、IFN-γ的升高,木村病患者体内细胞因子的参与仍需要更多的研究。

KD的诊断主要依赖临床表现与组织病理,病变部位的组织病理学检查是诊断该病的金标准。典型的组织病理表现包括:① 病变区域嗜酸性粒细胞的浸润及嗜酸性微脓肿的形成;② 淋巴滤泡的增生与生发中心的形成;③ 毛细血管后小血管的形成,周围胶原纤维沉积与不同程度纤维化,血管管壁纤维化主要发生在早期,晚期逐渐被玻璃样变取代[11,12]。本病通常需要与嗜酸性淋巴粒细胞增多伴血管淋巴样组织增生(ALHE)、IgG4相关性疾病(IgG4-related disease,IgG4-RD)、腮腺淋巴管瘤等进行鉴别,依据组织病理不难做出诊断。

目前,KD的治疗尚无标准,相关文献报道的治疗方法包括局部的手术治疗、糖皮质激素治疗、放疗、冷冻治疗、光动力疗法、IgE的单克隆抗体及联合疗法。对于年轻患者的局部小肿物患者,手术是KD的一线治疗方法,尽管该病是一种良性病变,预后良好,但由于肿块与周围正常组织边界不清晰,手术中难以将其彻底切除,故而经常复发,何晓等[13]报道了7例确诊木春病患者行手术治疗,2例患者复发,其中1例术后6月复发后给予口服糖皮质激素和长春新碱治疗后肿物缩小,另1例术后5年复发再次手术1年内未复发。Deng等[2]人报道了Notch-1和Ki-67在复发性患者中高表达,两种标记物均可作为KD复发和预后的预测指标。Nonaka M等[14]报道了3例奥马珠单抗(omalizumab)治疗木村病的案例,3名患者接受奥马珠单抗 300 mg 治疗8个周期,每两周一次皮下注射。在治疗4个月后通过 MRI 评估肿瘤区域的大小,在每个患者中,治疗后肿瘤区域的大小以及外周血嗜酸性粒细胞和嗜碱性粒细胞均降低,这可能与奥马珠单抗抑制嗜碱性粒细胞和肥大细胞释放多种介质,包括Th2细胞因子有关。该病例虽未累积到全身系统的单发性肿物,考虑到KD的高复发率,故而选用手术治疗+局部放射治疗+口服小剂量糖皮质激素。

总之,木村病是一种少见的免疫炎性疾病,根据典型的临床特征及组织病理可以做出诊断,常伴有肾脏受累,虽为良性病变,但却有着高复发率,目前尚没有明确的治疗标准,大多数学者认为:对于仅有皮肤表现的可行局部的手术切除联合低剂量放射治疗,减少KD的复发;若累及到全身系统或伴发自身免疫病的患者,可加用糖皮质激素、免疫抑制剂。