安居于瞬间“视象”的影廊艺术家

高楠

高文秀于2019年创建了自己的影廊——雅圣艺术摄影空间。这是他必欲实现的志向,是他的梦,如他所说,这是一个终于形成的“传承美好艺术境界的传媒”。影廊位于沈阳北陵正门外,典雅的二层楼斜对着那大门,隔街相望,彰显出这影廊的文化指向——高文秀痴迷于祖国的传统文化,并以此为他的艺术之根。影廊之于高文秀,又不仅是他展示作品的场所,更是他摄影作品的存在与构成形式,他的摄影世界就在这样的形式中整体性地显现出来。离开了他的影廊形式,恐怕他作品中那令人感叹的艺术效果就难以如此强烈的产生出来。为此,高文秀应该被称为影廊艺术家。

一、雅圣影廊

我第一次在影廊中欣赏高文秀的摄影作品,产生了两个冲击力很强的感受,一是影廊的感受,一是作品的感受,这两个感受又很好地合为一体,即我所面对与接受的是高文秀的影廊摄影艺术。影廊分为上下两层,各30多米长,廊宽约有5米,500平方米上上下下,左左右右,挂满了他的大小、宽窄不一的摄影作品。它们扑面而来又延展开去,并不按着明确的作品分类排列,常常是一个作品摆在前面,后面立着四五张、五六张同类题材但不同取象的作品。高文秀用一种指点江山的气势,一种分别展示的细心,对每一个作品的取象过程,拍摄感受,以及由此铺开的人物故事、风光趣话、景物民俗、文化象征、人生哲理,如数家珍般地娓娓道来。他有很强的表述能力,这是一种妙语连珠、诙谐幽默、精当比喻、绘声绘色的能力,这种舒展自如的言说能力与他质朴平易的样貌形成很大反差,加上每到动情处他所流露出的泪花闪烁的纯真,给人一种沉浸于艺术境界而静乎一切、淡乎一切、忘乎一切的超脱感,这是一种很单纯的艺术人格。

我在影廊里心对心地理解着这位影廊主人,同时也领悟着他为办影廊而自喻为十年磨一剑的用心与决心。这影廊是一个展开的世界,多国各地、南极北极、各色人等、大山荒漠、城市乡间、动物花鸟,一幅幅作品随着在长廊间走动的脚步缓缓而来,静静而去。在一缓一静之间,耀眼的是作品奇观般的形式,涌动的是其间凝固化了的生命活力,以及由此唤起的智慧的体悟与深思。影廊有一种流水般的连贯性,并因此酝酿为一个浑然的整体。当想到这影廊中如此众多的作品是出自同一位摄影家50年的劳作,当听到他“生命的年轮用光影镌刻于世间,同时也承载着我的生命”[1]的心声,同时再伴着艺术家本人对作品的真情表述,在通常的摄影展或作品集中很难体味的综合接受效应便浓烈地产生出来。因为每一幅作品都独立自在,都被捕捉于各自的瞬间,又都是作者那同一颗心灵的闪电般的瞬间展露,于是就产生出一个接着一个的窗口感受。每一个窗口里有各自不同的景象,各自不同的生活,发出各自的召唤与吁请,它们每一个都是谜一般地排列着,引起推窗探视的冲动,但每一个窗口又都是同一个作者的心灵窗口,而作者本人又正在进行他的心灵表述。由此,凝固就活跃起来,深邃也被平易所光照,神秘变得澄明,瞬间化为永恒。影廊的观赏漫步成为一个对话过程,是作者、作品、观赏者及其他观赏者间的四方对话,对话主体根据不同情况在四方间变换。迎面而来的作品常常成为率先的言说者,它们以亲近且又陌生的感召力夺目而来;随后是观赏者,这是他被每一幅作品所抢目后生出的静观,他需要从这一个个敞开的窗口探身进去,以求一睹之快;此后是作者自陈,他呈现着为观赏者、为作品画龙点睛的角色,准确地把握着此时该讲什么,该如何讲;再然后是其他观赏者,具有交流与呼应作用,一声感叹,一语评品,一句提问,都可以产生群体影响。上述影廊的四方对话其实是连贯不断地进行着的,作者一直在说,作品一直在展示,观赏者也一直在观赏,并彼此交流。导致言说主体彼此变化的是作者与观赏者的心理注意在发挥协调作用,它把未被注意的言说话语推到言说背景的位置,而当新的注意被四方的任何一方所唤起时,新的言说主体便轮换上来。格式塔心理学把这种注意轮换称为“图底结构的变化”。

这就是不可取代的影廊效应,这大概也是高文秀不断推出作品、不断积蓄资本、执意创办影廊的初衷与动力。他把摄影视为生命、视为生存,他期待着一种摄影艺术的展示形式,这种形式能承载他的世界,能激发他的创造,能抒发他的情感,能酝酿他的哲思,同时,也能把真正的艺术从一般照相的平俗中释放出来,通过影廊的现场演示与讲述,引导更多爱好摄影的人们更精准地体味这门艺术的精华,以及这门艺术的艰辛,这门艺术聚敛人生、聚敛世界的价值。为此,在谈到创办雅圣摄影的体会时他曾说:“有些人为了兴趣而甘愿生活清贫,也有些人为了生计而放弃了兴趣,而我的幸运之处在于我的工作正是我的兴趣所在。创办雅圣是我把光影艺术与工作相结合的途径,把摄影与社会完美地结合是我的工作宗旨,每天可以为了喜欢的事情而奔忙,这让我非常知足而且万分珍惜。”[2]高文秀实现着这一期待,就此来说,他的雅圣影廊,他的这柄十年一剑本身,便堪称一个极具创造力的摄影艺术作品,这便有了一个摄影艺术得以畅达言说的“雅圣”之地。

二、“文秀”世界

1985—1987年,高文秀就读于鲁迅美术学院艺术摄影专业。在这所被他称之为“殿堂”的大学,他接受了系统的艺术教育,他的这一求学经历,使他对摄影艺术所必需的光影技术及各种手法、取象、构图、用色等都运用得有板有眼、炉火纯青,他陈列在雅圣影廊的作品证明着他的摄影艺术的科学性与专业性。很多非专业的摄影爱好者也可以拍出好作品,也可以获奖,像音乐中民歌之于美声,它们有巨大的生命力及不可取代的审美价值。但专业摄影比之非专业摄影,前者更具有系统的科学性。

不过,作为专业摄影艺术家,高文秀艺术中的科学成分与专业成分,只是专业艺术家们的共性。这里的关键,也是面对他的作品我反复思考的难题,就是這个历尽艰辛、成果丰厚的影廊艺术家,是怎样成为无可取代的“这一个”的?或者说,他开启了怎样的、高文秀的摄影艺术之门?对此,高文秀曾进行过很深刻的艺术反思,他说:“有多少艺术家就会有多少艺术表达的方式,有多少艺术家就会创造出多少具备不同气质、不同风格的艺术作品。”为此,他也苦苦思考,在自己的创作中,在与其他艺术家的作品比较中寻找自己不同于他人的答案。这是一个艺术自觉的过程,很多艺术家都有过这样的反思过程,文学家欧内斯特·海明威就曾说过,想把自己的写作讲清楚,这是一件艰难而危险的事。确实如此,人最难就是把自己解释清楚,如若不然,古希腊神庙的那句“认识你自己”的神谕,也就不会有那么深远的力量。所以,高文秀也只能是概括地、领悟式地解答自己,他说:“我慢慢地领悟到,艺术创作除了要有强烈的感情投入,更要有冷静的理智剖析……只有洋溢着自然之美,重在传神,有‘味外之味’,同时又能阐述人生哲理的艺术作品,才是我心目中的极品……它要求创作者能以求真向善的良知、纯净无瑕的心性,发自内心的情感去关照人生与社会,‘用人类彼此的感情、困惑、苦难、喜乐来互传心语’。”对于艺术独创性的领悟,引导出他的独创性的概括,他强调的是强烈的情感与冷静的理智(理性)。在“精神”与“味外之味”中,他揭示了自己的理性根基在于中国传统艺术精神,而不是西方的视觉中心主义。西方的视觉中心主义建立在二元论的物我两分、感性与理性两分的基础上,在这样的两分中“看”的视觉,被推崇到高于其他感官的理性中心地位,摄影要真实地展示对象,要揭示对象的真理,这成为西方传统摄影的第一位标准,现实主义摄影是这一标准的具体化。中国传统艺术精神并没有西方的这种物我两分的二元标准。高文秀谈到的“神”及“味外之味”,那是一种主客浑融的感受。艺术家在对象中看到的“神”,品味到的“味”,既来于对象,又来于艺术家,是艺术家对于对象的发现与凝练,它们生成于艺术家的心中,又通过艺术家的艺术创作表现出来。基于中国艺术传统,高文秀所刻意追求的极品,便是一定要把自己的情感、自己的心性、自己的良知、自己的赤子之心融入对象,使之化为对象的“神”、对象的“味”,甚至是对象的“味外之味”。提出“味外”说的唐代诗论家司空图,以味喻诗,专门举醋和盐的例子,佳肴之美味,来于醋和盐,但又不同于醋和盐,是醋和盐对于人的口味的融合。高文秀的很多作品都下功夫于这种主客融合,把自己的人格与情怀融入对象,使对象通过他的拍摄成为展现他的人格与情怀的对象。而这人格与情怀又是根基于中华民族文化传统的人格与情怀,包括对于人、对于生命、对于自然、对于社会生活的理解与体察。如他的《十年树木 百年树人》,作品的实在主体是新疆的胡杨树,胡杨是真实的物象,但对这一物象的理解,则是作者的精神赋予,即顽强、持久的生命力,一千年不死、一千年不倒、一千年不朽。而这种顽强与持久的生命力,又来于作者对于人的道德精神的理解,即有德者才能顽强持久地循德而行,因德而成,这是一个长久甚至痛苦的养习过程。于是,树的生命主题与人的立德主体在胡杨与人的构形中相互融合地得以体现,这就有了树与人影两相融合的取象。这是实在的摄影,又是树人育德的精神象征,树成为人的精神,人成为树的表征,“神”与“味”在摄影形象中体现出来。他的《聚才、才、财》《苏醒的东方雄狮》《东北雪乡》《企鹅》《北极熊》等作品都属于这样的传神入味之作。

对于日常生活中的人们,对于通常的摄影者,自然与生活总是以常人的视象显现,具有常人的普遍性与共视性,你眼中这棵树同样是我眼中的这棵树,每到一个景区,大家都挤来挤去地在同一棵树、同一个景观下拍照,这就是共见与共视。但对于高文秀这类注重精神表征的艺术家则不然,高文秀融于对象的人格与情怀,像明亮的光把隐藏在、遮蔽在共见与共视中的东西闪亮出来、组织起来、凝聚起来,于是,那棵树、那个景观仍然是那棵树、那个景观,但却展现为另外一个模样,这就是创造。《长白山》(图1)是高文秀拍摄长白山天池的一幅作品,在作品中常人眼中的那一汪深水的天池完全没有显身,显身的是白雪铺就的通往天池的一段山路,这段山路表现的是作者对于生命与自然关系的理解,以及对于在自然中获得自然、拥有自然,进而融入自然的哲思。《父亲》,这是一幅在人类学与民族学意义上意蕴深刻的作品,两次曝光的叠印技术的运用自不必说,要点在于这叠印所产生的强烈效果,画面主体是一位饱经沧桑的男性老人,他眯着双眼,并没有目光闪现,但他在看,他在观望,他在看与观望叠印背景中的众人,这众人都是女性,有抱孩子的、有交谈的、有旁观的,也有弯腰取物的,他们都是人生常态的百姓,被叠印的双方几乎是在对视,男人对视着女人,女人对视着男人,在对视中构成男女相合的世界,在这个世界中男人因女人而在,女人因男人而在,就这样日常地生活着。这是一幅颇有中国乾坤和谐的女性主义韵味的作品,其中渗透着高文秀对中国传统文化的参悟。

高文秀根基于传统艺术精神,但又不泥古不拘已,而是持有人类共同命运的悲欢离合的情怀。这与他先后游览多个国家,多次在美国、法国、日本等举办个人摄影展与艺术交流的经历密不可分。这里有中国传统艺术精神合于人类文化精神,也必然合于人类精神的必然性。高文秀感受到这种必然性,这是他对摄影精神与人类命运相融合的自信的由来,也是他摄影艺术创作展示人类世界本真的创作追求的由来。他为此走出一条更为广袤的艺术之路。《南极》(图2),集中展示出人类面对大自然的雄伟所共同感受的充满敬畏的仰视,人类因其智慧而成为大自然的灵秀,但创造出人类智慧的大自然又在永久的缄默中守护着人类命运。这里有冷峻的山岩的崇高,有抱团探险的人类彼此沟通的温暖,更有世界生命的共时生存的“点睛”之象——一只向人群毫无戒备地赶赴过来的企鹅。显然,这种环宇博大、人类共生的感受,使这幅很容易旅游风光化的作品,笼罩了厚重的人性自然的光影。对这种光影境界,高文秀在回顾那段南极之旅时说:“进入极地,才会知道作为人类理应对自然抱有敬畏之心。千万年过去了,地球风起云涌,但极地依然气定神闲,岿然不动,保持着它的冷峻与硬朗。”作品《永恒》,通过暮霭中的神庙,通过林木边眺望苍茫的微小人影,营造出一种旷远博大的时间视界,在这一视界中,展示的是人类亘古以来长久的环宇之问——“高高伫立的信仰/是否守得住/永恒/还是注定也会湮没/在时间的/永恒中”。

高文秀根基于传统又超越传统,他的这种超越,既是现象学的超越,把世间万象在精神中得以统一,统一为精神的世界;这又是自然的超越,使精神的超越在自然的永恒中归一。他在精神的超越中,立足民族根基,同时又使他作品中的万事万物、风光众象成为传统精神与世界精神得以展示的万事万物、风光众象。为此他说:“摄影是世界语言,那些最民族最本真的画面,同样也是最能被世界赞赏的语言。”他是在自然的超越中,使精神超越获得现实实在的根据。因此,他不是概念化地书写精神,也不是平面化地拍摄自然,他是在创造一个属于他的精神与自然相整合的世界。作品《欣然》,取像缅甸,一个姑娘在炎热中淘水自乐,这是一幅情感体验的作品,作品生动地传达出作者自身的感受——“欣然接受生活/馈赠/即使这馈赠是/夏日里的一捧/清凉”,这是人类共乐的展示,共乐而共慰,在这一共乐的深处,在作品画框之外,悠扬地飘浮着人性共享的情怀。

三、瞬间“视象”的“安居”

摄影艺术是捕捉并获取瞬间视象的艺术,不同的获取者有不同的路径。斟酌再三,觉得把高文秀的获取路径概括为“安居”,似乎是贴切的。

“安居”被德国哲学家海德格尔提炼为一个重要的哲学术语,他引用诗人荷尔德林的诗句:“人充满劳绩,但还/诗意地安居于大地之上。”他对此解释说,诗意地安居者“他在土地上栽培生长着的事物并且照料他本身的增长,栽培和照料就是一种建筑”。[3]“安居”的日常意蕴其实就是神闲气定的家居,人生活在家里、守护在家里、劳作在家里,对家里的一切都熟悉,都充满感情。那扇为他夜归留着的门,那盏为他照亮的灯,那张他睡卧其上的床,那个茶杯,那个衣架,都为这个人而在,他知道它们从何而来,该置于何处,他抚摸它们,擦拭它们,使用它们,与它们同生共在,这就是“安居”。高文秀就这样“安居”于他的摄影艺术的家园,其中当然还有他的影廊。这里把“安居”强调出来,既是对着高文秀的摄影艺术说的,也是对着尚未“安居”甚或不知何为安居的众多摄影者说的。高文秀是他的摄影世界的“安居”者,他“安居”于他的摄影世界中,使自己构成于这个世界,劳作于这个世界,建筑于这个世界。这绝不仅是对于摄影的热爱那么简单,这更是一种很难达到的艺术生存境界。很多摄影作品恪守着我看见我拍摄、我发现我拍摄的路径,我是对象的看的他者,我不在对象中,我只是为对象留影,这就是摄影的非“安居”或不懂得“安居”。说高文秀进入了摄影的“安居”境界,更主要的是说他把自己融身于他的对象,他的对象也融身于他。这正是海德格尔所特别强调的“安居”的“在之中”,即在对象之中,在家之中,在世界之中。融身就是“安居”。而“安居”所以不易,不仅有视觉中心主义在作祟,而且主体中心主义也在作祟,主体中心主义就是把自己封闭起来,独观独取、独享独乐,自我表现、自我随意。高文秀的世界“安居”,来于他对于世界的潜心体悟与细心观察。他在“安居”中向对象敞开。他有这个“安居”的资历,所以他才得以“安居”。他对我说,他曾有个青春之梦,就是当一个法官,但由于脑病,他耳朵失聪,这个梦破碎了。一个新的梦浮现出来。他14岁端着摄像机懵懂起步,拍摄“八三”石油管道工程的開工仪式,这成为他摄影艺术的宿命。然后,他进鲁美,办影展,在法国、俄罗斯、印度、巴西、日本和南北极等国家和地区进行拍摄交流与创作。他既是摄影家又是策展人,接着又创办雅圣影廊。这是他的艰辛,更是他的资本,由此,他建构了自己得以“安居”的世界。所以,他不仅能够通达地观察与体悟此一刻的对象,而且观察与体悟不同时刻的同一对象,进而还观察与体悟这同一对象在不同环境、不同关系中的不同状况。为此,他才能够预测他需要的那一时刻,他也便能够等到他需要的那一时刻,然后果断地按下快门。他的作品《皑歌》,主体是西藏雪山,不断提升的山石,融合着冰雪的旋律,编导出那山石的凝固了的歌舞。“你宽厚的肩所承载的信念/是响彻天地的恢宏的歌”。孤立地看,这是一段具体实在的山石,但对于山的“安居”者来说,是他对于各种山石、山峰的通体把握,预先形成了可以统称为山的整体旋律;而这座具体的西藏雪山便把那山的整个旋律以恢宏之歌舞的样式展现出来,这便是以瞬间展示永恒。《残城》,拍取一段残破坍塌的城墙,属于通常说的荒败之象,但高文秀在他的长城“安居”中,不仅把握着长城的历史,把握着长城随山势起伏绵延不断的伟岸,而且也把握着长城与中华民族命运的深刻关联。所以,他把这段荒败之象拍下来,但并不刻意营造这荒败,如夕阳西下、黄昏朦胧,而是将之置之于蓝天明朗之中,这是惟有“安居”方能体味的形象。由此,他使这一作品在整体的长城画卷中,展露出韵味独具的一个章节、一个旋律——“是你的残破/成全了我的完整/是你的昨日的骸骨/幻化成了我的血肉之躯”。这是一种时空交汇的生命体悟。

高文秀在世界中“安居”但绝非仅仅是客居。他能动于他的“安居”,流动于他的“安居”,设身处地于他的“安居”,因此也就能创造他的“安居”。或者说,他是因“安居”才进入摄影艺术的创造。他的很多作品所以成为灵秀之作、品味之作、传神之作,就在于他能进行“安居”的创造。视觉文化研究者约翰·伯格曾引用戏剧理论家布莱希特谈表演的一句话来表述摄影艺术怎样才能成为永恒的“现在”。“这个‘现在’因为它从过去来而融入未来中,它身边围绕着很多其他的‘现在’。它不只正坐在你这个戏院中,同时它也坐在世界里”。这个被描述为既坐在戏院里又坐在世界里的“现在”,就是一种置身其中又创造其中的“安居”,它来于过去又融入未来。约翰·伯格称这样的“现在”为通过摄影艺术而为对象创造的“适当的时空脉络”,“若能为照片创造一个适当的时空脉络,则任何照片都可成为这样一种‘现在’,通常照片愈出色,能够为它创造的时空脉络就愈完整”。[4]摄影和戏剧表演一样,虽然都是一种过去的再现,但优秀作品必然能唤起“现在”的亲历感受,这正是置身世界的“安居”效果,即在鲜活生命所充斥的戏院中,在物象与景象中,乃至在世界中,使艺术现时化。

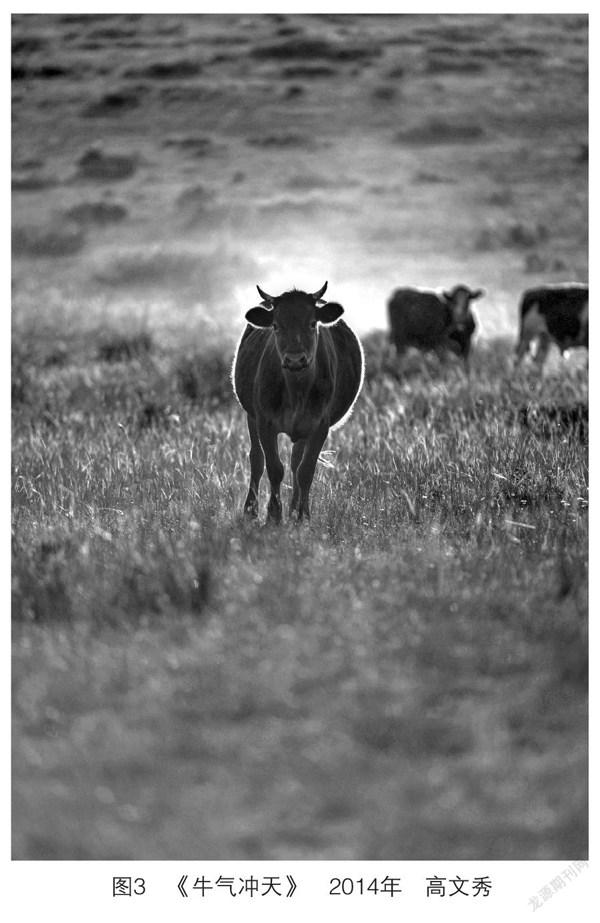

高文秀置身于“现在”的亲历感是生发于现实生活的,是现实生活的发现与艺术提升。牛马虎羊这类中国十二生肖的动物,是经常被摄的对象,这里有时光的感受,有吉祥的企盼,也有生肖年的商业价值,总是充满浓厚的大众趣味。但如何拍出令人耳目一新,甚至令人感叹的效果,这是个难题,是立意之难,更是造境之难。尤其对高文秀这样的很有些“纯艺术”倾向的摄影家,更多了一层雅俗相融的难度。高文秀的《牛气冲天》(图3),就闯入了这个难题,并求解了这个难题。他是通过“安居”其中的现实生活感受解决这一难题的。影像主体是一头慢跑过来的牛,正面看去,那椭圆的脊背,那两只张起的牛耳,罩着耀眼的金光——这是巧妙地运用阳光造出的效果。这圏金光,使牛被圣化了,充满祥和的灵气,融合着人们对于牛的勤劳、憨厚、驯服的日常理解,它便唤起盎然生机、蓬勃向上的牛年期待。作者又用他的精要点题来作解:虽则疫情突来,但春暖花开,没有什么能挡得住人们对美好生活的企盼。这幅金光罩体的牛,作者准確地抓住那一瞬间的动态,那一瞬间的光亮,又把这瞬间与时光、与商情、与牛的传统之象结合,所以他创造了瞬间的奇观。这是高文秀的传统“安居”、光照“安居”的收获,在这一瞬间,那头圣灵的牛,才在高文秀的“安居”中现身,并在“安居”中走来。《开门红》,则创造了一个扑面而来的整体视觉,这视觉中洋溢着喜庆祥和的气氛。作品静里取动,阖处见开,把北京故宫大红门设为满框主体,以红为喜,以六为顺,以顺为祥,于严谨中显出广纳天下的情怀,这是一种传统的“安居”,更是一种渴望敞开的“安居”。至于他对祖国石油工业发展历程营造的一个有重要史册价值的摄影系列,延续了50年而追踪不辍,这里更体现着一种典型的“安居”。他把心灵寄托于石油工业,寄托于石油工业史上声势浩大的“八三”管道工程会战。其中的男女人物、兵团会战、开工典礼、焊接、除锈、管线投运、东北管网、智能管道等,甚至其中的草木、沙石、呼吸、季节律动,都与他结成血脉相通的亲缘,这本身就构成一道既凝重深邃,又光彩夺目的影廊,它们成功地在完整的“时空脉络”中创造出永恒的“现在”。

高文秀没有直接谈到他的“安居”。“安居”在这里是对高文秀特征独具的摄影艺术的一个生存命题、哲学命题。但这绝非强加,而是他的艺术与艺术精神的特征概括。他曾明确地表述过:“梦因人生,而我需要做的,就是让永远追逐着的梦想,一直坚持在路上。”这“在路上”便是海德格尔所说的“安居”状态——路,引领着对于家园的归返。在谈到创立雅圣影廊时,他又说:“我从来没觉得东北、沈阳,文化气息一定是要比‘北上广’差,只不过任何艺术市场的形成,都需要一定的前期积累和适应时间。”这是一种沉浸的感受,他沉浸于祖国北方的家园,因为居此一方,他才说“在沈阳这个城市,把艺术画廊搞出名堂,将是我人生后半程最主要的奋斗目标”。

高文秀,这位“安居”于瞬间“视象”的影廊艺术家,在勤勉中、在艰辛中、在才华中、在“安居”的快乐与超脱中,创造着他的摄影艺术、打造着他的摄影长廊,他更是在纯真的喜则笑、情则诉、动则创、感则泪的人生历程中,向人们推送他们归返家园的艺术世界。

【作者简介】高 楠:辽宁大学文学院教授、博士生导师。

注释:

[1][2]高文秀:《高文秀摄影作品集》,第245页,第232页。文中其他相关引文均出自此书,不再一一标注。该作品集为艺术家个人作品收录集册,未正式出版。

[3]〔德〕海德格尔:《人,诗意地安居——海德格尔语要》,郜元宝译,上海远东出版社,1995年版,第92页。

[4]〔英〕约翰·伯格:《摄影的使用——给苏珊·桑塔格》,〔德〕瓦尔特·本雅明等著,吴琼、杜予编:《上帝的眼睛:摄影的哲学》,刘惠媛译,中国人民大学出版社,2005年版,第101页。

(责任编辑 任 艳)

3718501908286