高铁与旅游业绿色全要素生产率的提升*

李芳芝,吴叶静婷

(安徽财经大学)

0 引言

旅游业作为国家的战略支撑产业,因其能耗低、对环境污染相对较小的特点,逐渐成为推动中国经济绿色发展的重点产业之一.2020年,中国接待国内外各类旅客达到28亿人次,产生旅游收入2万亿元,但如何使旅游业绿色转型、减少碳排放,是目前众多学者较为关注的问题.绿色全要素生产率(Green Total Factor Productivity,简称GTFP)是衡量绿色生产效率的方法之一,绿色全要素生产率是将环境污染情况作为投入或非期望产出指标,引入到生产率核算框架中,在一定程度上可以反映旅游业绿色发展情况.

高铁是交通基础设施的一次革命,高铁的开通很大程度上促进了旅游业的蓬勃发展.高铁的“时空压缩效应”可以有效的缩短交通时间,提高旅客的舒适程度,同时由于交通的便利使旅游目的地的选择更加多样化.如何实现旅游业的绿色发展是经济处在“新常态”下的一个重要挑战,高铁作为旅游经济的“先锋官”,应充分发挥高铁的提质增效作用.高铁带来的不仅仅是客流量,更多的是营造了一个绿色低碳的生态环境.该文基于碳排放测算中国旅游业绿色全要素生产率,实证分析高铁对旅游业绿色全要素生产率的影响,为实现旅游业的高质量发展建言献策.

1 文献综述

绿色全要素生产率的测算方法有参数估计和非参数估计分析法,谌莹和张捷、刘艳和张健、崔和瑞等采用参数分析法中的随机前沿分析方法,测算了中国不同行业的绿色全要素生产率[1-3];李俊和徐晋涛、Assaf & Josiassen、葛鹏飞等、任阳军等、余弈杉和卫平等采用非参数分析中数据包络分析方法[4-8],数据包络分析法的优势主要体现在能够同时处理多投入、多产出的数据,使得结论更加可信,因此数据包络分析法也成为了国内外众多学者测算绿色全要素生产率最常用的方法.对于非期望产出的引入,Pittman首次将环境污染产出引入区域经济模型中,测量了环境污染的成本[9].中国在构建绿色全要素生产率核算框架时,目前主流做法包括以下两种:第一种是直接将环境因素作为投入指标,如直接选取碳排放“投入”作为投入指标[10-12].但因为在实际生产中环境污染并不用做投入,所以该种做法并不符合实际生产的过程,存在一定缺陷.第二种是将环境因素作为非期望产出引入模型,如王军和耿建构建环境污染综合指数测算中国绿色GDP,将其作为产出指标引入绿色全要素生产率核算框架[13];钱争鸣和刘晓晨引入工业“三废”排放量,作为非期望产出引入模型,但该种做法也存在很多无法解决的问题[14].

从绿色全要素生产率的测算行业来看,主要集中在农业、制造业和物流业[15-20].对于旅游业绿色全要素的研究,国外学者更多的是集中于旅游业绿色效率.如Blake et al.运用CGE(Computable General Equilibrium)模型首次测算了英国旅游业全要素生产率,结果表明英国旅游业全要素生产率的提高主要与投资、新产品开发、人力资源培训与竞争性环境等相关[21];Stauvermann & Kumar研究了旅游需求和人力资本投资在旅游业收入和生产率增长中的作用,并提出了一个发展中国家的旅游需求模型,指出如果供给侧政策能导致经济增长,那么旅游主导增长假说在理论上便得到了证实[22]; Assaf & Josiassen在考虑到多个旅游目的地间异质性和投入的潜在内生性的基础上,运用随机前沿模型对全球101个国际旅游目的地的全要素生产率进行了估算和分解,分析了旅游生产率增长的主要来源,并讨论了区分长期和短期生产率测量对制定未来业绩改进战略的重要性[5].左冰和保继刚、陶卓民、何俊阳和贺灵等先后测算了中国旅游业绿色全要素生产率[23-25].与农业、工业等其他产业相比,旅游业GTFP的研究相对较少.主要是因为旅游业绿色全要素生产率的测算相对于其他行业在非期望产出的选择上存在一定的难度.由于旅游业涵盖较广,同时也没有具体的产品产出,很难规模计算旅游业的非期望产出.目前学者们对于旅游业非期望产出的选择,主要可以分为三种:第一种是直接以旅游废水排放量、旅游SO2排放量和旅游生活垃圾作为非期望产出进行测算,但该种方法存在一定的局限性,如刘佳和张俊飞采用该种方法测算了中国各省2005~2014年旅游产业绿色全要素生产率[26];第二种是采用修正的指标来表示旅游业碳排放量,如王兆峰和徐爱平采用旅游产业能源消费总量表示旅游业碳排放,但该种做法默认了旅游产业消费总量等于旅游业碳排放[27],现实中的旅游产业消费总量并不等于旅游业碳排放,存在一定争议;第三种以旅游业能源消耗量为投入变量,以旅游业真实碳排放为非期望产出变量,如程慧等采用自下而上法测算了中国旅游业碳排放总量[28].

胡亚光认为交通基础设施建设水平尤其是高铁建设是旅游业发达的重要标志之一,交通基础设施对旅游业绿色全要素生产率起着至关重要的作用[29].一方面,旅游交通区位条件的优劣受地区交通基础设施建设水平的限制.交通基础设施在一定程度上可以促进生产要素在地区间的流动,使得资源能够得到充分的利用,提高生产资源的配置效率,尤其是人力资源的流动会增加居民的可支配收入,提升居民的生活质量;另一方面,交通基础设施可以直接影响旅游业的产出水平,即旅游业总收入与旅游人数.交通的发达在一定程度上促进了旅游的发展,增加了游客旅游目的地的选择,直接影响旅游业的全要素生产率.

从上述文献综述中可以看出,现有文献在测算旅游业绿色全要素生产率的过程中,每个学者构建的核算框架也有所不同,对旅游业绿色全要素生产率的测算结果不一.通过对国内外相关文献进行整理可以发现,二氧化碳是目前最为重视的环境产物之一,与“三废”排放量相比更具有代表性,因此可以将旅游业碳排放引入旅游业绿色全要素生产率的核算框架,这样测算出的结果更具客观性.同时现有文献大都将高铁建设情况作为引入的虚拟变量,高铁开通为1,没有开通为0,通过多期DID模型分析高铁开通对旅游业的影响,但该种做法忽略了每个省份的特点.该文的主要贡献是:一是将旅游业碳排放纳入产出的核算框架,并将旅游业碳排放进行分解,同时考虑到生产与生活二氧化碳的排放,使得测算出的旅游业绿色全要素生产率更为准确,更符合旅游业绿色发展趋势;二是引入高铁密度这一变量,充分考虑到不同省份的特点,在多期DID模型的基础上进一步深入分析高铁建设情况对旅游业绿色全要素生产率的影响.

2 指标选取和数据来源

2.1 投入指标

土地、资本、劳动力和技术构成了四个主要的投入要素,土地在生产中发挥着较为重要的作用,但大量研究表明,土地投入对于旅游业绿色全要素生产率的影响作用不大,技术投入在短期对于旅游业的影响也不显著,因此可以忽略技术进步对旅游业绿色全要素生产率的影响.一部分学者对中国旅游业绿色全要素生产率进行了测算,资本投入与劳动力投入指标的选取是目前存在争议的地方.对相关文献总结后,该文选取旅游业从业人数、旅游业固定资产投资额与旅游能耗作为投入指标.

2.2 产出指标

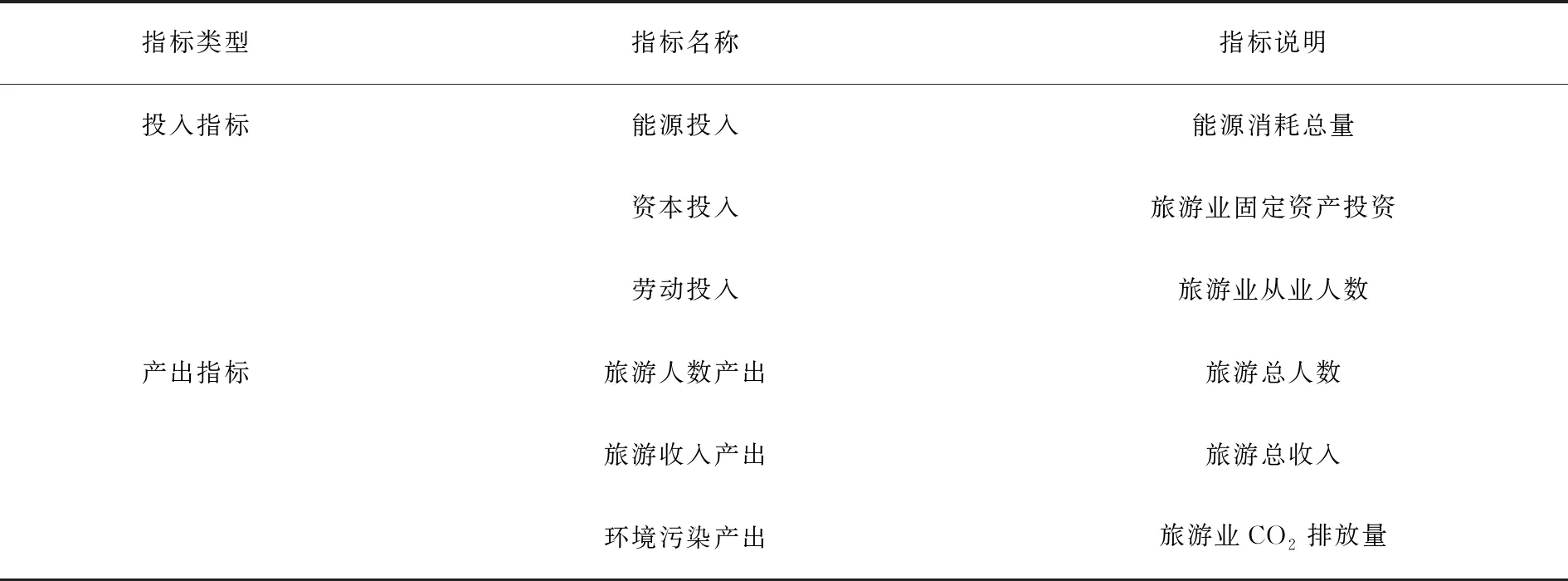

该文选取各省份旅游业总收入与旅游总人数作为产出指标.中国旅游收入主要分为两个部分,一是国内旅游收入,二是旅游外汇收入,旅游总收入=国内旅游收入+旅游外汇收入×当年外汇均值.对于环境指标的选择,学者大多依靠国家相关政策,如“十一五”期间将主要污染物定为COD与SO2,因此部分学者如刘佳和张俊飞将SO2排放量、废水排放量与生活垃圾清运量作为非期望产出引入框架[26].但是也有学者认为单纯的以某种污染物的排放量作为非期望产出是不可取的,缺乏科学性,但过多的产出指标会对实证结果产生不良的影响.随着碳中和的提出,CO2排放量成为了学者所关注的环境指标,并且CO2排放量作为单个综合指标引入模型,也不会对模型的实证结果产生较大的不良影响.因此该文选取旅游业CO2排放量为非期望产出指标.该文构造的旅游业绿色全要素生产率投入产出指标见表1.

表1 旅游业投入产出指标

该文聚焦高铁对中国旅游业绿色全要素生产率的影响,对高铁建设里程数据进行整理分析之后,发现西藏、新疆和宁夏这三个省份缺少相应的高铁数据.因此该文的研究对象为中国28个省和直辖市,时间跨度为2008~2019年,数据来源于《中国旅游统计年鉴》、《中国统计年鉴》、各省统计年鉴、《旅游抽样调查资料》及中经网数据库等,其中旅客周转量、客运量来自中经网数据库.

3 旅游业绿色全要素生产率的测算

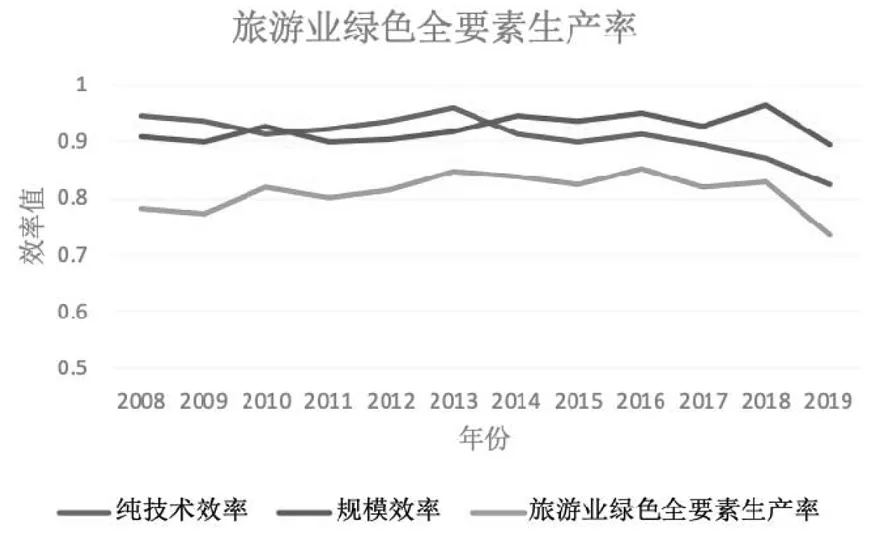

超效率SBM模型常用于测算绿色全要素生产率,该文在现有文献的基础上扩充了旅游业绿色全要素生产核算框架,使得结果更加客观可信.旅游业绿色全要素生产率(GTFP)可以分为旅游业绿色生产纯技术效率(Pure Technical Efficiency,简称TE)和旅游业绿色生产规模效率(Scale Efficiency,简称SE).旅游业绿色生产纯技术效率(TE)由旅游业的服务、管理、创新水平决定,旅游业绿色生产规模效率(SE)由旅游企业的经营规模和投入决定.该文采用MaxDEA7.0软件,运用超效率SBM模型对中国2008~2019年中国28个省份(除西藏、新疆和宁夏外)的旅游业绿色全要素生产率进行测算.从测算结果(如图1所示)可以看出,中国旅游业绿色全要素生产率平均值整体上变化幅度并不大.

图1 2008~2019年旅游业绿色全要素生产率折线图

由图1可知,旅游业绿色纯技术效率在2008年时最高为0.94,在2019年最低为0.82,旅游业绿色纯技术效率总体来说呈现逐渐下降的趋势,纯技术效率降低也说明了管理和技术对旅游业绿色全要素生产率的影响在减少.规模效率在2018年达到最高为0.96,在2019年时最低为0.89,总体来说规模经济的变化较为平稳,规模经济的出现仍旧会影响旅游业绿色全要素生产率.旅游业绿色全要素生产率在2016年达到最高为0.85,在2019年时达到最低为0.73.2019年旅游业绿色全要素生产率的降低主要源于政府出台的相应政策.2019年星级酒店的“抹布擦杯子”事件曝光后,酒店业迎来了监管最为严格的一年,众多五星级酒店责令整改;同时政府对于景区的评级工作也进行了深入的调查,对景区的管理态度、服务质量和生态环境等进行整改,调整了A级景区的数量,这一系列措施促进了旅游业的高质量发展.2019年在新政的出台和主管部门的强监管下,旅游业的发展也慢了下来.为改善旅游业绿色全要素生产率较低的现状,各省应调整旅游业发展模式,提高资源配置效率,缓解生态环境压力.

4 高铁对旅游业绿色全要素生产率影响的实证分析

4.1 变量选择和描述统计

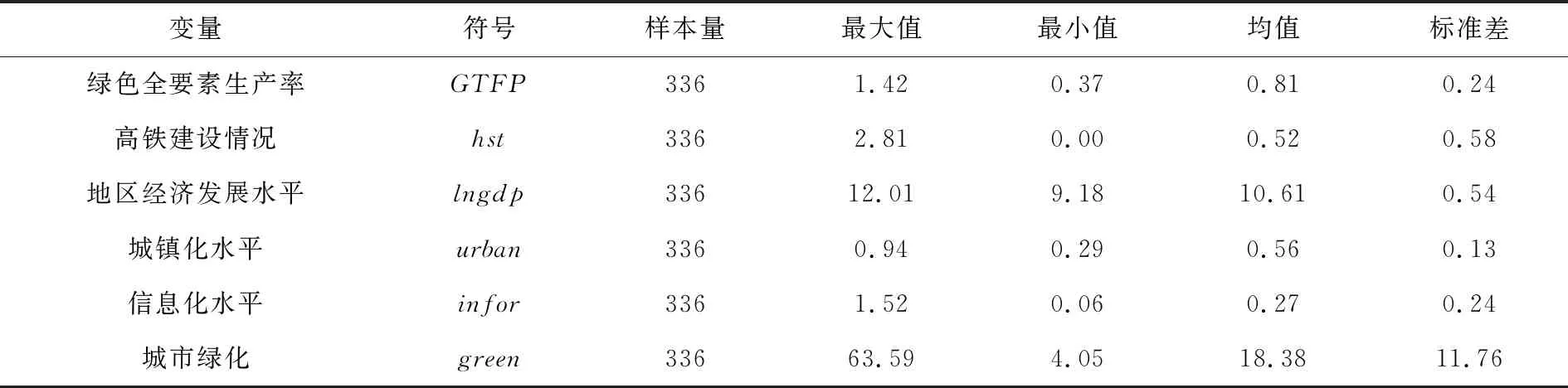

被解释变量为旅游业绿色全要素生产效率(GTFP),能够充分反映在环境约束下旅游经济的增长情况.解释变量为高铁建设情况(hst):用各省省内高铁的里程数除以各省份面积后的高铁密度来衡量各地区高铁建设情况.控制变量的选择参考现有文献中旅游业绿色全要素生产率研究的影响因素,选取地区经济发展水平(lngdp)、城镇化水平(urban)、信息化水平(infor)、城市绿化(green)四个变量,分别用人均GDP、城镇常住人口占地区常住人口的比重、地区人均邮电业务量、人均绿地面积来衡量.各变量的描述性统计结果见表2.

表2 变量描述性统计

4.2 模型设定

该文选取多期DID模型,考察高铁开通是否会对旅游业绿色全要素生产率产生影响,构建计量模型如下:

(1)

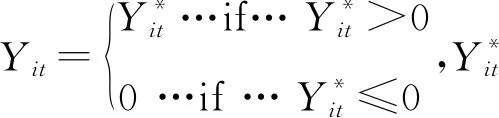

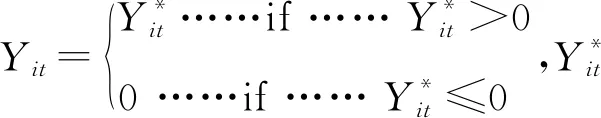

为进一步分析高铁建设情况对旅游业绿色全要素的影响,并且旅游业绿色全要素生产率的取值呈现在正值上大致连续分布的特点,该文使用面板Tobit模型进行实证分析,计量模型如下:

(2)

4.3 高铁对旅游业绿色全要素生产率的面板回归分析

4.3.1 多期DID模型回归结果

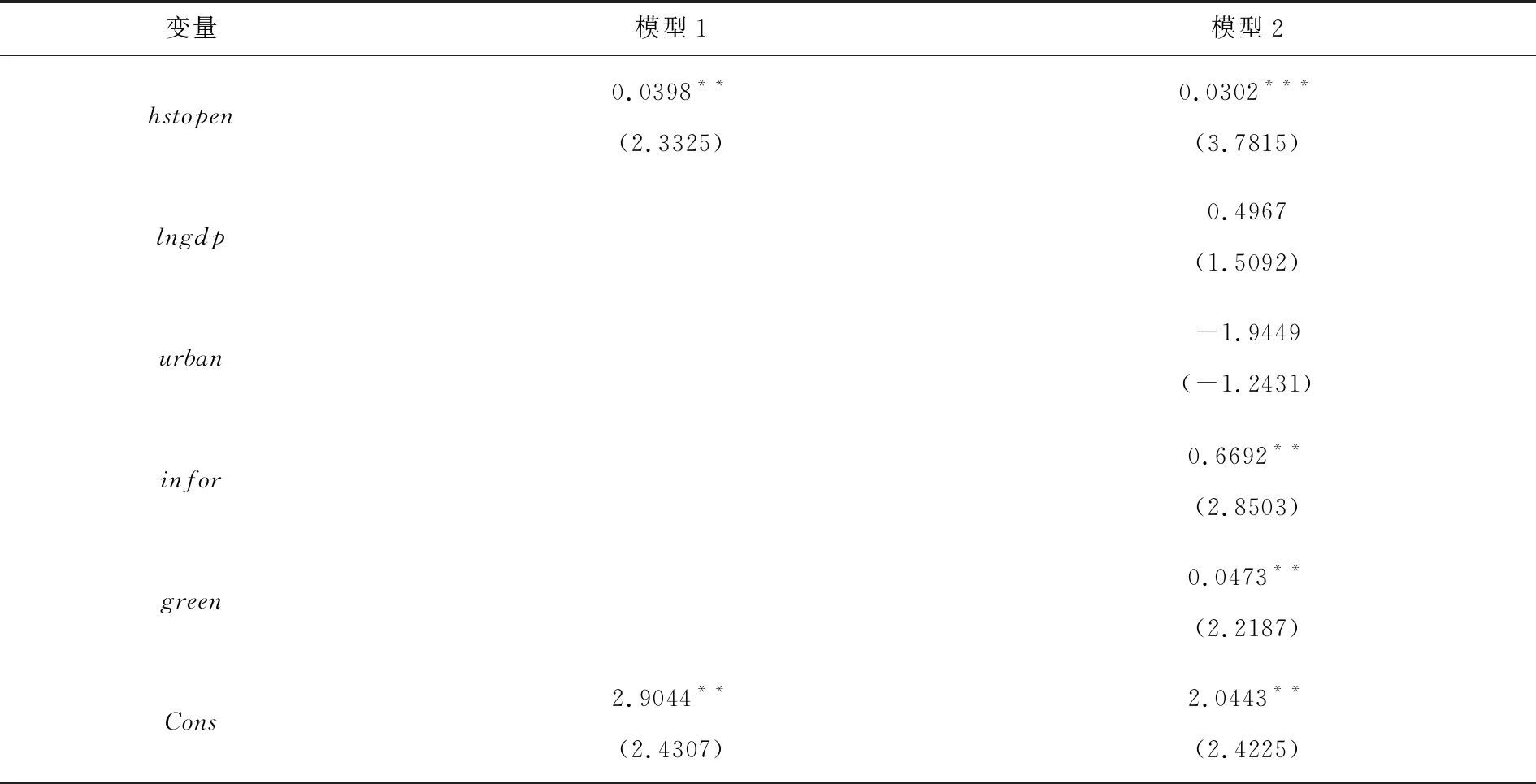

进行基准回归前,需通过多期DID模型确定高铁开通是否会对旅游业绿色全要素生产率产生影响.如果回归系数显著,则认为高铁开通会对旅游业绿色全要素生产率产生影响;如果回归系数不显著,则认为高铁开通对旅游业绿色全要素生产率的影响不具有统计显著性.旅游业绿色全要素生产率是以省份为研究对象,综合考虑不同省份旅游业的绿色发展情况.将开通高铁和未开通高铁的省份分为两类,如果开通高铁的省份与地区取值为1,未开通高铁的省份与地区取值为0,被解释变量为上文测算的旅游业绿色全要素生产率.多期DID模型回归结果见表3.

表3 多期DID模型回归结果

由表3中模型1的回归结果可知,回归系数为0.0398,是显著的,说明高铁开通会有效促进沿线地区的旅游业绿色全要素生产率.在基准回归的基础上,加入其他控制变量,进一步控制各省的经济特征,模型2的回归系数为0.0302,估计结果未出现明显变化,这也进一步说明开通高铁确实会促进地区旅游业绿色全要素生产率的增长.

多期DID模型的前提条件是在未发生外部冲击前,处理组与控制组具有相同的变化趋势.为此,选取高铁开通前几期、当期和后几期的结果,来检验平行趋势假定是否能被满足.从图2看出,高铁开通前几期时,回归系数变化较为平稳且波动较小,在0值附近,满足共同趋势加速.高铁开通后,回归系数表现出大幅度的增长,说明高铁开通显著带动了旅游业的绿色发展.

图2 平行趋势检验图

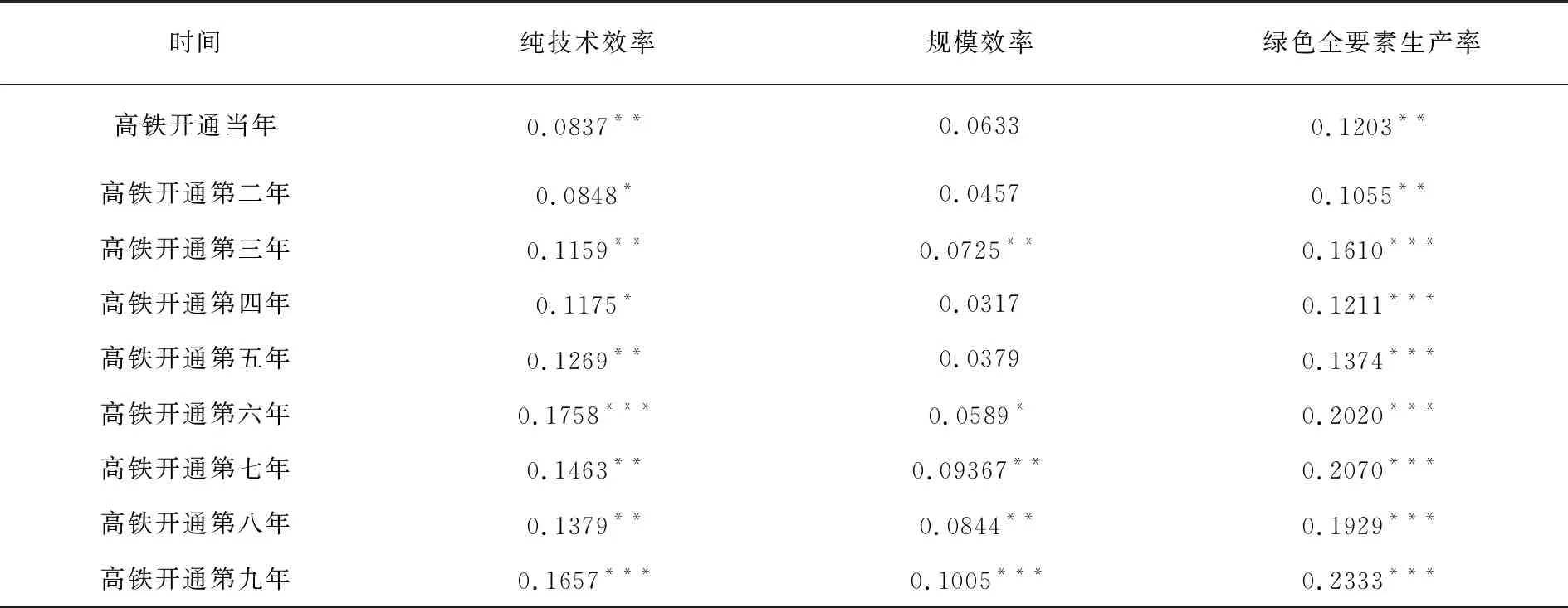

从表4的回归结果可知:高铁开通当年就对旅游业绿色纯技术效率产生了显著的促进作用,回归系数为0.0837,出现这种促进作用的原因是高铁开通使得技术、科技等生产要素进行了空间转移,对旅游业的技术进步产生了即时的影响.高铁开通后的回归系数呈现逐渐上升的趋势,从高铁开通当年的0.0837演变到高铁开通第九年的0.1657,说明高铁的开通对旅游业绿色纯技术效率产生的影响越来越大,作用越来越显著.高铁开通对旅游业绿色规模效率一开始并没有显著影响,回归系数也并不显著,直到高铁开通第六年,才展现出一定的影响,说明高铁开通对旅游业绿色规模效率的影响存在一定的滞后性,并且回归系数从开通第六年的0.0589演变到第九年的0.1005,影响越来越大.高铁开通对旅游业绿色全要素生产率依旧存在显著的促进作用,回归系数也基本上呈现出逐年上升的趋势,从高铁开通当年的0.1203演变到高铁开通第九年的0.2333.通过多期DID模型及后续检验,说明高铁开通确实会对旅游业绿色全要素生产率产生显著影响,为后文深入分析高铁建设情况对旅游业绿色全要素生产率的回归奠定基础.

表4 高铁开通对旅游业绿色全要素生产率的动态变化趋势

4.3.2 高铁对旅游业绿色全要素生产率的面板回归分析

在多期DID模型检验通过的基础上,接下来使用面板Tobit模型进一步分析高铁对旅游业绿色全要素生产率的影响.在式(2)的基础上纳入各控制变量,构建完整的模型形式如下:

β4inforit+β5green+εi

(3)

首先对面板数据进行单位根检验,从表5中看出,所有控制变量中除了Fisher-PP检验中城镇化水平在相应的显著性水平下不能拒绝原假设,其余变量均通过平稳性检验.

表5 平稳性检验

然后通过对面板Tobit模型进行极大似然估计,得到基准回归结果(见表6).模型1、3、5是未加入控制变量的面板Tobit回归结果,模型2、4、6是加入控制变量的面板Tobit回归结果.从表6中可以看出,Wald值基本上都通过了显著性检验(除模型1外),说明回归模型整体上是有效的.6个模型中,LR检验值在1%的显著性水平下都是显著的,认为采用随机效应的面板Tobit模型是合理的.

表6 面板Tobit模型基准回归结果

模型1和模型2是高铁对旅游业绿色纯技术效率(TE)的影响,当不加入控制变量时,高铁对旅游业绿色生产纯技术效率(TE)的影响是不显著的,当加入控制变量时,模型的Wald检验通过,并且此时高铁对旅游业绿色生产纯技术效率(TE)产生显著的正向影响,即高铁建设会促进旅游业绿色生产纯技术效率(TE)的提高.控制变量中,除了地区经济发展水平不显著外,其余控制变量都显著.

模型3和模型4是高铁对旅游业绿色规模效率(SE)的影响,当不加入控制变量时,影响显著;但是加入控制变量后,影响不显著;所以从整体上看,认为高铁对旅游业绿色规模效率(SE)不存在显著作用,说明高铁不会通过促进旅游业规模经济的产生,进而影响旅游业绿色全要素生产率.

模型5和模型6是高铁对旅游业绿色全要素生产率(GTFP)的影响,无论是否加入控制变量,系数都显著.未加入控制变量时,回归系数是0.0295,加入控制变量后回归系数变成了0.0546,回归系数明显提高.

因此根据面板Tobit模型回归结果,该文认为高铁建设会对旅游业绿色全要素(GTFP)、旅游业绿色生产纯技术效率(TE)产生正向影响,对旅游业绿色规模效率(SE)不具有显著影响.

4.4 内生性检验

当一个地区的旅游业绿色全要素生产率较低时,就会为了提高该地区旅游业绿色全要素生产率水平而积极建设高速铁路,即会出现“内生性”问题.因此引用内生变量的滞后项作为工具变量,并采用系统GMM方法进行估计,以消除变量间存在的内生性问题.回归模型的Sargan检验均接受原假设,认为工具变量的选择是合适的.结果见表7.

表7 GMM估计结果

续表7 GMM估计结果

从表7结果中可以看出,系统GMM估计的结果与空间面板Tobit的回归结果整体上一致,部分回归系数存在一定差异.采用两步估计法可以消除异方差的影响,AR(1)在10%的显著性水平下显著,AR(2)在10%的显著性水平下不显著,认为模型设定合理.回归结果进一步证明,在加入控制变量后,旅游业绿色生产纯技术效率(TE)和旅游业绿色全要素生产率(GTFP)的一阶滞后项在10%的显著性水平下显著为正,说明旅游业绿色发展具有一定的惯性,前期的旅游业绿色发展水平对后期具有动态影响.高铁建设对旅游业生产纯技术效率(TE)和旅游业绿色全要素生产率(GTFP)是显著的正向影响,对旅游业规模效率(SE)的影响不显著.

4.5 稳健性检验

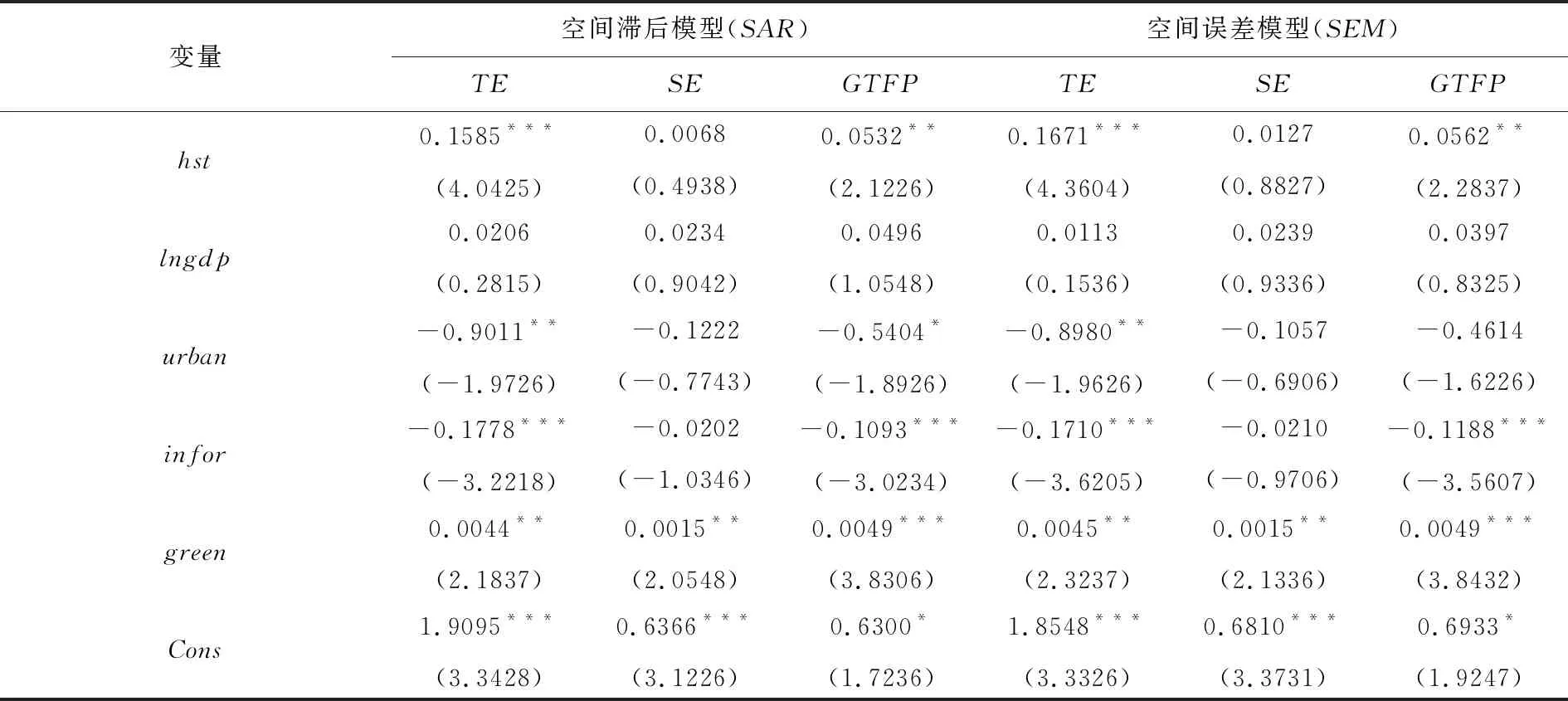

高铁存在的“时空压缩”效应存在一定的空间溢出性,因此该文采用空间滞后模型(SAR)和空间误差模型(SEM)进行进一步估计,在空间的基础上验证面板Tobit模型的结果是否稳健,其结果见表8.

表8 SAR和SEM回归结果

从表8的回归结果中可以看出,空间滞后模型(SAR)和空间误差模型(SEM)的回归结果与面板Tobit模型的结果一致,即认为在存在空间相关性时,面板Tobit的结果也是稳健的.从回归系数来看,在考虑存在空间溢出效应时,高铁建设每提高1个单位都会相应提高该地区旅游业绿色全要素生产率0.5个单位左右,因此可以看出高铁从整体上来说提升了旅游业绿色全要素生产率.

5 主要研究结论

高铁为旅游业的发展提供了契机,为旅游业的绿色发展带来了希望.该文选取2008~2019年省际面板数据,实证检验了高铁是否提升了旅游业绿色全要素生产率,发现高铁建设加速了生产要素与科学技术在地区间的流动,生产要素的流动通过扩大规模经济和节约成本使得市场潜力得到了提高;知识和技术的传播,促进了科技的溢出,从而促进了旅游业绿色生产纯技术效率和旅游业绿色全要素生产率.高铁开通当年就对旅游业绿色纯技术效率产生了显著的促进作用,高铁开通后的回归系数呈现逐渐上升的趋势,说明高铁的开通对旅游业绿色纯技术效率产生的影响越来越大,作用越来越显著;高铁开通对旅游业绿色规模效率一开始并没有产生影响,回归系数也并不显著,直到高铁开通第六年,才展现出一定的影响,说明高铁开通对旅游业绿色规模效率的影响存在一定的滞后性;高铁开通对旅游业绿色全要素生产率存在显著的促进作用,回归系数也基本上呈现出逐年上升的趋势.高铁对旅游业规模效率的影响暂时是不显著的原因可能是由于虽然高铁的开通与普及优化了整个铁路系统的能耗结构,改善了交通基础行业的能源利用效率,从而降低了旅游业碳排放,促进旅游业绿色生产效率,但是高铁减少交通基础碳排放的同时,也会增加其他碳排放,高铁的便利使得旅游人数的大量增加,旅游生活碳排放大幅增加.