从脆弱性到韧性:共同富裕理念下农村留守老年人养老风险规避研究

李慧敏

(1.泰山学院 马克思主义学院,山东 泰安271021;2.河海大学 公共管理学院,江苏 南京211100)

引言

《第七次全国人口普查公报(第五号)》显示,截至2020年11月1日零时,我国60岁及以上人口为2.64亿人,占总人口的18.70%,其中65岁及以上人口为1.91亿人,占总人口的13.50%(国家统计局 等,2021)。共同富裕的目标与人口老龄化相叠加,对我国实现基本公共服务均等化、缩小城乡居民生活水平差距提出了更高要求,妥善解决越来越多的老年人口的养老问题,成为我国将要长期面对的巨大挑战,其中妥善解决农村留守老年人的可持续性养老问题更不容忽视。

近年来我国城镇化进程快速推进。第七次全国人口普查数据显示,我国城镇常住人口为90 199万人,占总人口的63.89%(国家统计局 等,2021)。李克强在第十三届全国人大四次会议中也指出,“十四五”期间,我国常住人口城镇化率将提高到65%(吴佳潼,2021)。在城镇化不断推进的过程中,青壮年劳动力携子女一起流动的现象较多,父母一起随迁的较少(谷玉良,2018)。越来越多的农村青壮年劳动力迁移到城市,致使农村留守老年人日渐增多。截至2019年底,我国农村留守老年人口规模已经达到1.4亿人(李国和 等,2021)。农村留守老年人的养老服务提供面临较大压力。

农村留守老年人的自我供养能力随着年龄的增长和健康状况的下降而呈弱化趋势,家庭供养因为新生家庭与原生家庭的过度剥离而变得越来越困难,社会化养老在农村中的局限性很大,市场养老资本尚未介入,各种问题的累积使他们成为农村人口中的弱势群体。2018年2月,民政部等部门联合印发的《关于加强农村留守老年人关爱服务工作的意见》指出,关爱服务体系的完善关乎广大农村留守老年人的晚年幸福生活。总之,农村留守老年人的养老问题不可小觑,关系到社会和谐稳定、全面建成小康社会以及共同富裕的实现。构建农村留守老年人可持续性养老路径,规避农村留守老年人养老风险,是值得深入探讨的课题。本文基于“脆弱性—韧性”分析框架,全面把握农村留守老年人养老风险因素即养老脆弱性因素,探讨规避其养老风险的韧性养老路径,以实现农村留守老年人养老的可持续性。

一、脆弱性、韧性的内涵及“脆弱性—韧性”分析框架

(一)脆弱性(vulnerability)的内涵

vulnerability(脆弱性)来源于拉丁语“vulnus”和“vulnerare”,意思是“易受伤害”或“面对扰动或风险而无力抵抗”(Lundy et al.,2009)。该概念最早在工程学中被运用,之后被引入对自然灾害的研究中。英国学者O’keefe等人(1976)认为,人类自身的不利社会、经济因素导致的脆弱性,使得其在自然灾害面前易受伤害。美国学者White和Haas将脆弱性从自然领域的研究扩展到经济、政治、社会等领域的研究中(Adger,2006)。美国学者基欧汉等(2011)运用脆弱性来分析国际政治问题。另外,经济学研究领域中的金融脆弱性,社会科学领域中的健康脆弱性、贫困脆弱性、养老脆弱性、社会脆弱性、家庭脆弱性等,都是脆弱性应用的扩展。

脆弱性研究已发展成一种跨学科的综合性研究,但因研究的领域、视角及对象的差异,学者们在界定脆弱性概念时,有的侧重于结果,有的侧重于探求其产生的原因及其表现。近年来,学术界试图打破脆弱性在不同的研究领域、研究视角及研究对象之间的壁垒,推动对这一概念在更广泛范围内的交流沟通,但至今未有共识。当前学界对其的主流观点如下:(1)脆弱性是当主体(个人、社区、社会、市场、国家、自然等)受到外部扰动或压力时表现出来的一种自身本有的属性,如易损性(vulnerability)、敏感性(sensitivity)、适应性(adaptive capacity);(2)脆弱性是主体面对外界不利因素或威胁时受到损害的可能性、结果或程度;(3)脆弱性是主体承受压力或抵御风险的一种内在能力;(4)脆弱性是一个包含了风险(risk)、不稳定性(volatility)、暴露性(exposure)、敏感性、适应性等多维概念的复杂集合体,既考虑了主体内部因素的影响,也涉及了主体与外界互动所产生的影响(董幼鸿,2014)。

(二)韧性(resilience)的内涵

从语源学来看,现代英语中的“resile”源于拉丁语“resilio”,指的是“恢复到原始状态”,16世纪左右被借鉴到法语“résiler”中,有“撤回或者取消”的含义。其在学科领域中的运用,则起源于19世纪50年代的机械学(mechanics),用来表示金属在外力作用下变形后恢复到初始状态的能力;20世纪50~80年代,西方心理学用“韧性”描述个体受到精神创伤之后的恢复状况(Alexander,2013);20世纪70年代,韧性(resilience)①resilience可翻译为弹性、弹韧性、韧性、回复能力等,在本文中翻译为“韧性”。理论被加拿大生态学家Holling(1973)引入生态学领域,用来阐述生态系统的稳定状态;20世纪90年代之后,韧性理论由自然生态系统延展至人类社会生态系统;2002年,在联合国可持续发展全球峰会中,ICLEI提出了韧性概念。Folke等(2010)认为,现阶段韧性理论主要着眼于社会生态系统的三个不同方面,即持续性角度的韧性(resilience as persistence)、适应性(adaptability)和转变性(transformability)。

韧性理论也很自然地被应用到人类社会的各个领域中,出现了国家韧性、城市韧性、社区韧性、组织韧性等概念。韧性概念也为农村研究提供了新的分析方法和视野(Scott,2013)。乡村韧性研究逐渐延展到乡村发展(Hermaputi et al.,2017)、乡村振兴(唐任伍 等,2018)、乡村宅基地(刘润秋 等,2019)等各个领域。韧性理论打开了实现可持续发展的新视角(Ahern,2011)。韧性是一系列能力的集合,包括稳定能力、恢复能力、适应能力,其中,稳定能力、恢复能力是被动的能力,适应能力是指主动应对的能力(邵亦文 等,2015)。

(三)“脆弱性—韧性”分析框架

脆弱性(vulnerability)和韧性(resilience)被列为“可持续性科学”的七个核心问题之一(Kates et al.,2001),是全球环境变化人文因素计划(IHDP)中的两个核心概念,在工程学、经济学、灾害学、心理学、地理学、人类学、社会学、可持续性科学等领域都得到了广泛运用。不同学科对它们赋予了不同的内涵。本文中的脆弱性借用法曼(2018)对脆弱性理论的阐释中的一种。法曼认为,作为单个的生物,个体一方面面临年龄、病痛等自身肉体的内在挣扎,另一方面还要承受外界因素——例如自然灾害、战争、金融危机等——导致的困厄,脆弱性一词是对人类陷入这些困境的折射。农村留守老年人是共同富裕进程中需要特别关注的群体,在其不断老化的过程中也体现出了一定程度的脆弱性。这种脆弱性的实质是留守老年人面临的养老可持续性问题。在探讨这一问题时,对于与脆弱性相对应的另一个概念——韧性的理解必不可少。这里的韧性主要是指能够使个人、家庭、社区、国家等主体得以抵抗内部、外部风险的一种能力,农村留守老年人的韧性主要依靠的是制度安排。农村留守老年人个体是脆弱的,他们自身无法增强韧性,需要通过制度、机制的韧性来弥补个体的脆弱性。

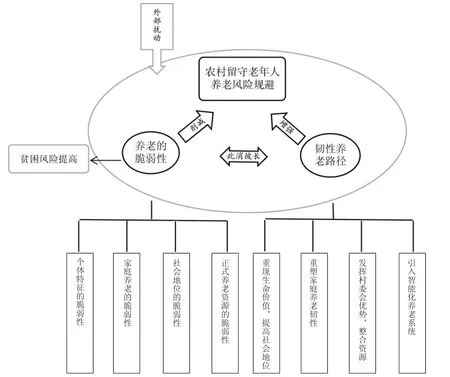

为了顺利实现2035年的共同富裕目标,对农村留守老年人的可持续性养老问题进行研究具有重大意义。本文通过引入脆弱性和韧性概念,认为脆弱性和韧性是可持续性养老的一体两面,两者是此消彼长的关系。只有对农村留守老年人养老的脆弱性进行全面解剖,才能在此基础上探寻韧性养老路径,最终实现后脱贫时代农村留守老年人养老、防贫的可持续性。因此,本文创立“脆弱性—韧性”分析框架,研究农村留守老年人养老风险规避。本文的具体分析框架如图1所示。

图1 农村留守老年人养老风险规避的“脆弱性—韧性”分析框架

二、农村留守老年人养老脆弱性分析

因为种种因素,农村留守老年人容易成为共同富裕实现过程中需要特别关注的“边缘贫困群体”。这一群体在日常生活中一方面面临来自身体的各种不适与挣扎,另一方面还要承受外界各种不利因素的影响,养老脆弱性显而易见。农村留守老年人的养老脆弱性是指,他们在面临外部扰动(例如人口老龄化、城镇化、人口流动等)时,既要承受个体内部的脆弱性,又要面对外部的家庭系统的脆弱性、社会地位的脆弱性,以及政策制度的脆弱性所呈现出来的不稳定状态。

(一)个体内部脆弱性

随着年龄的增长,任何人都无法避免身体机能的衰退,健康脆弱性随之而来。研究显示,超半数的农村留守老年人患有腰椎间盘突出症、腰腿疼、高血压、脑血栓形成、糖尿病、关节炎等慢性疾病(陈凌玉 等,2011)。很多农村留守老年人因为远离城市,交通不便,遇到头疼脑热的小病一般选择在家忍着、扛着,埋下了很大的健康隐患。一些农村留守老年人在繁重的农业劳作之余还要肩负照料留守儿童的重任,这使得他们的健康更易受损。子女外出务工会对留守老年人的健康产生不利影响,这大大增加了老年人的孤独感和罹患抑郁症的可能性(郑莉 等,2018)。而隔代照料也对老年人的躯体健康存在不利影响(黄国桂等,2016)。农村留守老年人文化水平有限,对疾病的认知不足,对自身健康的投资较少,对疾病的预防能力弱。虽然目前新农合已在我国广大农村地区得到普及,但因受到基层定点医疗机构水平限制,农村留守老年人仅凭此仍难以抵御健康风险(王国敏 等,2017)。老年人的健康状况越差,对养老的担忧度越高(徐强 等,2019)。所有这些都进一步加深了农村留守老年人的健康脆弱性,降低了其生活质量,给其养老带来了极大的风险。

农村留守老年人的经济收入主要来源于农业生产活动、基础养老金、后代提供、储蓄。虽然大部分农村留守老年人承担了农业生产活动,但因为受到年龄、健康状况等因素影响,其农业生产能力逐年下降。农业生产活动周期性较长,而且受地形、季节、气候、政策等因素的影响比较大,其收入总体较低,且具有很大的不稳定性。目前,我国农村的基础养老金相比2009年刚刚开始试点的55元有所提高,很多地区的基础养老金月均达到100元左右(李国和 等,2021)。这种有限的养老金能够在一定程度上满足农村留守老年人的基本生活需求,但依靠这种有限的社保资源与共同富裕的目标相比依然相差甚远。事实上,很多外出务工子女为农村留守老年人提供的支持也十分有限,部分务工子女反而需要农村留守老年人为其提供各种支持。许惠娇 等(2020)指出,农村留守老年人身上存在“子代单向索取”“子代反哺中断”“子代逆向汲取”的现象。总之,农村留守老年人的经济来源较少,存在经济脆弱性。

从某种意义上说,中国人口老龄化的不良后果最后一定会落在农村,其中最大的难题是对老年人的照料服务(唐钧,2018)。农村劳动力外流、家庭结构日趋小型化、不同代人分城乡居住导致的空间距离(王浩林等,2018),使得很多农村留守老年人被动选择自我照料或配偶照料。这种照料也可以说是农村留守老年人迫不得已的自救。但随着农村留守老年人年龄的不断增长,其自我照料和配偶照料都会给老年人的身体健康带来极大的负担,一旦遭遇大病,自我照料的脆弱性就会凸显。

(二)家庭养老的脆弱性

家庭是社会的基本单位,也是个体与社会的重要联结点,家庭的变化既对家庭成员的归属感和幸福感有重要影响,也影响着整个社会的和谐发展。家庭养老是我国传统的养老方式,人口老龄化、流动化,家庭结构的空巢化、少子化,使农村留守老年人家庭养老的脆弱性日益呈现。

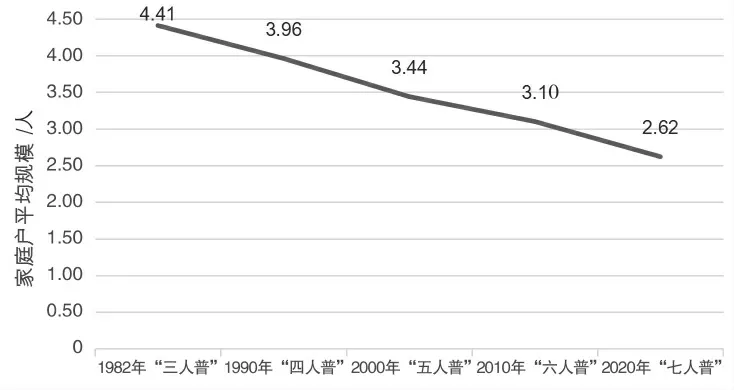

首先,人力资源的短缺引致农村留守老年人日常生活照料的脆弱性。农村劳动力外出务工改变了传统的居住模式,子女与老人远距离居住,使得子女和老人之间的沟通基本依赖通信工具,增加了子女照料老人的距离成本和时间成本。子女不在老人身边,给传统家庭养老中的子女履行赡养责任带来了现实挑战。从图2中可以看出,我国家庭户平均规模呈现不断缩小的趋势。在这种大趋势之下,越来越多的农村青壮年劳动力携子女迁移到城市生活,由此导致目前农村的家庭多是空巢或者独居的留守老年人家庭。这种家庭户规模更小,而且缺少青壮年劳动力。农村家庭规模的小型化,导致农村留守老年人在日常生活照料、家务劳动、生病照料等方面的人力资源日趋减少。

图2 1982—2020人口普查资料中的家庭户平均规模

其次,家庭经济支持的脆弱性。市场经济理性的影响以及家庭经济重心的下移,使得家庭在分配资源时更注重满足子代孙代的需求,老人的需求被边缘化。虽然外出务工有利于提高子女对留守老年人的经济支持能力,但外出务工子女的经济供养水平普遍非常低,留守老年人的生活条件并没有因此得到显著改善(叶敬忠 等,2009;韦璞,2013;许惠娇等,2020)。虽然也有学者提出相反的观点,认为留守老年人的经济水平要高于非留守老年人(敖翔,2018);但这种情况更多的是发生在第一代农民工家庭中,对于新生代农民工,他们外出务工更多的是希望能够留在城市,需要在城市买房、养育下一代,而城市在生活、教育、医疗等各方面的消费水平都比较高,这使得很多外出务工子女面临较大的经济压力,从而对农村留守老年人的经济回报较少。许惠娇 等(2020)将这种现象总结为“孝而难养”。

最后,精神慰藉的脆弱性。与子女长期的时空分离使农村留守老年人与其子女的代际观念差异日趋增大,彼此之间的心理距离越来越远。就算子女回家看望父母,或者彼此利用通信工具交流,很多时候也仅仅停留在简单的问候或者对孙辈的关照上。而且,我国传统上有“报喜不报忧”的观念,农村留守老年人和子女在日常生活中碰到困难时,都会尽量自己解决,而不会轻易倾诉。双方虽有探望与交流,但很少涉及内心情感,存在代际情感隔膜。由于与子女常年分居,农村留守老年人的“天伦之乐”“儿孙满堂”等梦想落空。他们虽然极其渴望子女的陪伴,但又不想给子女添麻烦,不愿因自己而耽误子女们的前程。加之农村精神文化生活和休闲娱乐设施短缺,农村留守老年人大多有强烈的无助感、孤独感、寂寞感。

(三)社会地位的脆弱性

费孝通先生(1998)在《乡土中国 生育制度》一书中曾提出,乡土社会中,代际关系的重心是落在老年人身上的,是一种“父代权威”的代际关系模式,即老年人在家庭、社会中的地位是最高的。但随着科技的进步、市场经济的发展、退休制度的实施,老年人在家庭中的地位逐渐下降,代际关系的重心不断下移,“父代权威”逐渐被“子代权威”所取代,甚至出现了老年歧视。“媚青”一词在2019年的一个综艺节目中出现,意指对年轻人价值的鼓吹,年长者为了讨好年轻人,挤入年轻人市场,不断效仿年轻人。“媚青”现象的出现,在某种程度上已经成为一种全社会对年龄增长的焦虑。年长不再意味着智慧,而是意味着危机和无人关注。

农村子女外出打工,对家庭经济的贡献增加,更是改变了家庭权威性资源的分配。农村留守老年人因为身体机能衰退,经济收入减少,一方面丧失了对家庭资源的控制权,另一方面也丧失了对子女的话语权。子女在家庭中的独立性越来越强,而老人对子女的依赖性却越来越大。随着年龄的增长,他们逐渐成为家庭的“多余者”和“负担”,家庭地位日趋降低。

社会对老年人仍然持有某些消极的刻板印象,例如外表老掉牙、毫无美感,身体衰老无用、罹患各种疾病、不健康,思想腐朽陈旧、顽固不化,行动迟缓不便,等等。这些社会偏见使得老年人被污名化,也完全忽略了老年人在社会发展过程中所做的贡献。农村留守老年人作为老年群体中的弱势群体,游离在农村社会的边缘,逐渐成为鲍曼(2006)在《废弃的生命》一书中所说的“不被人们需要的人”。由于社会地位丧失,部分老年人为了减轻子代的负担甚至会选择自杀,养老脆弱性进一步加深。

(四)正式养老资源的脆弱性

这里的正式养老资源主要是指政府、市场、社会组织等提供的各种养老服务资源。这些资源因为受到长期以来城乡二元结构的影响,在农村中存在一定程度的脆弱性。

首先,从政府提供的养老资源来看,当前政府提供的与农村留守老年人相关的养老资源主要有:2003年开始试点的新型农村合作医疗制度,2009年开始试点、2010年10月正式实施的新型农村社会养老保险(2014年与城镇居民社会养老保险合并为城乡居民社会养老保险)、高龄津贴、最低生活保障、五保户供养等。政府提供的养老资源具有权威性、稳定性、约束性等特征,可以使老年人稳健地获取社会保险、社会救济等社会福利资源。但政府提供的这些养老资源的主要作用在于兜底保障,难以满足现阶段留守老年人的多层次养老服务需求。农村留守老年人有儿有女,不符合五保户供养的制度要求;最低生活保障主要针对的是农村贫困人口,农村留守老年人有子女外出务工赚钱,不能列入贫困人口群体;另外,由于“养儿防老”观念根深蒂固,农村留守老年人大多对入住敬老院、养老院非常排斥。他们认为,“去那儿丢人”,“没有子女的人才会去敬老院”,“更喜欢在自己家住”,“金窝银窝不如自己的老窝”。因此,敬老院、养老院等资源被大部分农村留守老年人排除在外。对于大部分农村留守老年人而言,他们享受到的政府提供的资源是新型农村合作医疗和城乡居民社会养老保险。毫无疑问,政府提供的这些资源为留守老年群体提供了基本的经济支撑,但除此之外,目前我国尚没有其他的专门针对这一群体的特殊优惠政策。

其次,从市场和社会组织提供的养老资源来看,两者在农村中的存在可谓寥若晨星。在20世纪90年代,很多城市地区就已经出现了由市场和社会组织介入的各种类型的养老机构,供不同老年人选择。但在农村地区,因我国农村养老制度的设计逻辑主要以传统的家庭养老为基础,比如“养儿防老”“孝道养老”,老年人的养老资源主要来自家庭,政府提供的养老服务资源主要停留于救助性的社会保障层次(贺聪志 等,2011;原新,2019;郭新平 等,2019)。而且我国的养老政策“具有对家庭的强烈依赖和对‘家本位’价值观的强调”(Jones,1993)。农村地区受传统养老观念的影响尤其大,而且这一群体的经济收入有限,对养老服务的支付意愿并不高,购买能力弱(原新,2019),市场和社会组织提供的养老服务很难进入农村地区。陈际华 等(2019)认为,农村老年人通过市场获取养老服务资源的困难较大。

家庭联产承包责任制实施以来,很多农村地区的集体经济开始解体,以村庄为单位的自治组织对村民的支持能力逐渐减弱,在农村养老服务提供中难以扮演重要角色。虽然很多农村地区响应政府号召,设立了日间照料中心以增进农村老年人的福祉——这也是在农村家庭养老不断削弱的情况下出现的一种对现阶段农村留守老年人较为有效的养老服务提供方式——但很多地区日间照料中心的实际运营情况并不乐观,比如一些农村地区的日间照料中心因为运营经费不足,往往导致其难以实现发展的可持续性(刘茜等,2021)。农村的社区养老发展动力不足,社会组织在农村中没有发展的土壤,难以有效满足农村留守老年人的服务需求。郭新平 等(2019)的研究发现,一些农村地区几乎没有由社会组织提供的养老服务资源。

目前,农村留守老年人可以依赖的正式养老资源主要是由政府提供的,但仅仅依靠政府的力量难以有效满足农村留守老年人复杂多样的养老服务需求。对于农村留守老年人的养老服务需求满足而言,正式养老服务资源可以说是独木难支。另外,“城市偏向”(许惠娇等,2020)的农村社会保障制度设计,使得农村的养老资金来源(例如政府财政补贴、市场资金、基金等)、基础设施、服务团队等与城市地区相差甚远。随着社会经济的不断发展,尽管政府一直在加大对农村养老的政策、资金等方面的支持力度,但与城市相比这些支持的力度依然非常有限。现阶段,针对农村留守老年人的正式养老资源供给不足,政府政策支持力度不够,由市场和社会组织提供的养老资源缺失。这些使得农村留守老年人的基本养老服务需求难以得到有效满足,呈现出一定的脆弱性。

三、留守老年人养老风险规避的韧性养老路径

1987年,世界环境与发展委员会(WCED)在其发表的报告《我们共同的未来》中提出的“可持续发展”理念,已成为很多国家长期发展的指导方针。韧性被认为是克服脆弱性、实现可持续发展的一种新思路。韧性养老一方面能够反映当地社会的福利水平,另一方面可以更好地帮助农村留守老年人克服各种内外脆弱性,实现养老的可持续性。为实现韧性养老,需要从以下方面着手:重新发现农村留守老年人的生命价值,提高其社会地位;重塑家庭养老的韧性;发挥村委会优势,整合农村社区资源;引入智能养老系统,使其成为韧性养老的重要实现路径。

(一)从问题视角到优势视角,重现农村留守老年人的生命价值,提高社会认可度

农村留守老年人是从问题视角进入大众视野的。很多人认为,随着年龄的增长,他们的各种能力不断弱化,不管是在经济支持、健康保障,还是精神慰藉、生活照料等各个方面,都是需要被特殊照顾的群体,他们在日常生活中是被动的,是服务的接受者,被视为社会的包袱。实际上,农村留守老年人身上仍然有主动积极的一面。在现实生活中,需要照顾和提供服务的仅仅是那些生活不能自理的农村留守老年人,而且这一部分人所占比例较少。因此,看待农村留守老年人要从优势视角出发,看到其“老有所为”的实际行动,重新认识他们的生命价值,提高社会对其的认可度。

这里的老有所为不是狭隘的“精英式”老有所为,而是一种广义的“老有所为”,外延极其丰富,大到“大器晚成”,为国家社会做出突出的贡献,小到做点力所能及的家务。有的农村留守老年人虽不能参加农业生产,但也能照顾好家中的鸡和猪,正所谓“老人不复事农桑,点数鸡豚亦未忘”。健康积极的心态、言行,都是老有所为的表现形式。农村留守老年人的老有所为可以通过照料服务、经济生产、志愿服务这三方面得到体现。

第一,照料服务方面,大部分农村留守老年人主要靠自己及配偶提供照料服务,其他亲戚、朋友、社区等亲缘、地缘群体提供的照料都非常有限。自我照料或者配偶照料是现实生活中老年人的主动选择。农村留守老年人普遍认为,“但凡能够动得了,就不给子女添麻烦”。而且自我照料模式是一种与世界卫生组织倡导的“积极老龄化”和老年活跃理论相契合的模式,能够更好地体现农村留守老年人的自我价值,减轻社会、家庭的养老负担。

第二,经济生产方面,能够生活自理的农村留守老年人都会不同程度地参加农业生产或其他经济生产活动。党俊武(2018)的研究显示,2015年,我国60岁及以上老年在业人口为9 235.3万人,其中80%以上的老年在业人口主要从事以体力劳动为主的农业经济活动。孙明扬(2020)也认为,农村老年人是农业生产中的主体,他们通过一定的方式维持了一定的农业经济收益,并在一定程度上满足自身需要。农村留守老年人作为农村老年人的一部分,是“老人农业”的重要支持者,而且农村留守老年人尤其是低龄农村留守老年人通过参加农业生产劳动,在获取一定经济收入的同时,还能够获得一定的满足感,是老年劳动力价值的体现。邢成举(2020)认为,农村留守老年人参加农业生产是其家庭面对城乡二元结构的一种调试策略。

第三,志愿服务是老年人参与社会的一种重要形式。志愿服务与目前提倡的积极老龄化理念相契合。参与志愿服务意味着老年人既不是社会的负担,也不是家庭的累赘,而是社会的重要资源。他们能发挥余热,为社会做出贡献。这既体现了个人对社会的责任和贡献,也体现了老年人的社会价值。帮助老年人树立积极正面的社会形象,有利于在整个社会形成尊老敬老的良好社会风气。在志愿服务过程中,农村留守老年人的互助养老模式是其生命价值的重要体现。

(二)巩固家庭的基础地位,重塑家庭养老的韧性

虽然在人口老龄化、城市化、少子化背景之下,家庭养老功能分化、弱化或转化(黄健元等,2020),但家庭养老对于农村留守老年人养老具有不可替代的重要意义。首先,家庭养老在我国具有深厚的文化根基,诸如“孝文化”“养儿防老”“多子多福”“天伦之乐”等观念,在很长一段时期内仍然影响着人们的思维和行为,体现了家庭在养老中的重要地位。其次,从农村的社会经济状况以及农村留守老年人养老现状来看,家庭养老将仍然发挥重要作用,农村留守老年人养老资源主要来源于家庭。重视家庭养老已成为近年来全球解决养老难题的共识。家庭是很多福利资源的重要源头,例如韩国、日本、新加坡都形成了一套较成熟的家庭保障系统,西方国家也加大了对家庭养老的支持力度。

总之,家庭依然是农村留守老年人养老的基本保障。虽然社会养老对家庭养老有一定的挤出效应,但家庭养老所具有的很多功能是各种其他养老模式所不能替代的。现行农村的社会养老制度只是提供或分担了部分经济支持功能和生活照料功能,农村留守老年人的精神慰藉仍然主要依赖家庭成员。未来宜更加重视家庭在留守老年人养老方面的功能,通过多种措施来提高家庭养老的韧性,以克服农村留守老年人家庭养老的脆弱性。在此过程中,我们需要对现代社会的农村家庭有新的认识,在看待子女外出打工,老年人、儿童留守的现象时,要回归农村家庭本身,把农村家庭视作一个系统,而不是孤立地看待其中的某一群体。在现代化进程中,农村家庭虽然与传统家庭相比发生了很大的变化,但这并不意味着农村家庭养老的弱化,反而是家庭在抵御风险时所呈现出的韧性,说明家庭是人们主动积极适应现代化进程的保障。“半工半耕”的家计模式可以优化家庭内部劳动力资源的合理配置,形成代际合力,积累家庭资源,以实现家庭发展目标。农村留守老年人可以在此过程中实现自身价值,同时这也与我国目前提出的积极老龄化政策框架相吻合。政府宜对农村家庭养老给予适当的政策支持。可以借鉴国外经验,通过媒体宣传、专项立法、税收减免、津贴补助、服务提供、照料者支持等措施,构建政府对农村家庭养老的支持体系,充分发挥家庭在解决农村留守老年人养老问题中的重要作用,不断巩固和提高农村留守老年人家庭养老的韧性。

(三)发挥村委会整合资源的优势,合力克服制度资源的脆弱性

家庭联产承包责任制的实施以及农村税费改革,使农民逐渐从对集体的依附中脱离出来,个体的自由度越来越大,个人、家庭与集体的社会联系减弱,每个个体、家庭在市场经济的推动下,越来越注重经济理性。农村留守老年人养老过程中所体现出来的正式养老资源的脆弱性,说明政府的社会保障系统主要在于“兜底”。为实现对农村留守老年人养老服务的持续提供,需要整合各方资源,为市场和社会组织提供充分的发展空间。农村留守老年人是实现共同富裕的过程中需要重点关注的人群。为实现其养老服务的可持续性,村委会宜充分发挥自身优势,以农村社区为平台,以集体经济为支撑,整合各种资源,搭建政府、社会组织、市场等方面的资源与农村留守老年人之间的桥梁,履行为老服务的重要职责,帮助农村留守老年人克服养老的脆弱性。

首先,村委会可以便捷地获取、整理关于农村留守老年人的一手资料,了解他们的真实需求,使其与政府、社会组织、市场等服务主体提供的各种养老服务资源实现供需对接。帮助农村留守老年人在熟悉的社区环境中获取养老服务,并为他们提供对服务质量的监督与管理、服务效果的收集与反馈、服务政策的宣传、服务信息与渠道的分享等。帮助农村留守老年人实现与服务提供主体的良性互动,进而实现其养老的可持续性。

其次,集体经济是农村主要的经济形态,也是农村实现共同富裕的经济基础,对农村基础设施建设、公共产品和服务供给、农民福利水平等都有重要影响;村委会宜组织、引导村民发展农村集体经济,吸引外出务工人员回乡就业或创业,间接增加对老人的照料时间。如此既可以增强对农村留守老年人的经济支持,也能更好地满足其精神需求。经济基础薄弱、发展缓慢、资金缺乏的农村地区可以通过发展农村集体经济,充分利用闲置土地,将其改建、扩建为日间照料中心或托老所,为有需求的农村留守老年人提供照料和托管服务。

最后,由于农村劳动力外流,邻里、亲戚、朋友、社区成为农村留守老年人获取帮助最为快捷的渠道。村委会要在农村社区内部挖掘初级群体在农村留守老年人养老中所发挥的作用,通过组织、宣传、倡导等各种方法,加强邻里之间、亲戚朋友之间的互帮互助。例如,可以组建农村留守老年人互助支持小组,开展志愿服务,重构乡村共同体,实现睦邻友好和守望相助,为农村留守老年人构建除家庭以外的生活照料和精神慰藉支持体系,以缓解农村留守老年人因子女外出务工而带来的养老压力,为其提供持续有效的支持。

(四)引入智能养老系统,助力实现农村留守老年人养老的可持续性

智能养老又被称为智能化养老、互联网+养老、智能康养、智慧养老、智慧康养等。目前广泛使用的是“智慧养老”。目前学界对于智能养老系统的概念界定并不统一。穆光宗 等(2019)提出,智慧养老(尊重生命规律、挖掘生命潜能、树立生命尊严的养老过程)与智能养老(依靠科技远程助老的人工智能化养老)是有区别的两个概念。杨菊华(2019)认为,将其称为“智慧康养”更合适。本文使用“智能养老系统”这一称谓。因为这一称谓可以从字面含义直观展现其本质特征,即将现代信息技术手段融会于养老服务模式中,并将其作为养老服务的辅助,以弥补现阶段养老服务模式的不足。

目前来看,智能养老系统在我国农村留守老年人养老中尚未得到普遍运用。这主要是因为,一方面,农村地区的信息技术基础设施比较落后,另一方面,农村留守老年人自身的受教育水平、经济收入等也限制了智能养老系统在农村地区的运用。数据显示,2016年,我国农村地区60岁以上老年人的智能手机拥有率仅为7.4%,城镇则有28.7%①数据来源于2016年CLASS追踪调查资料。。如图3所示,2013—2020年,我国农村地区互联网的普及率远远落后于城镇地区。在智慧康养过程中,若忽视农村老年人的特殊背景,将会进一步拉大已然存在的城乡差距,增大农村老年人的数字贫困程度与脆弱性(杨菊华,2019)。在提升针对农村留守老年人的养老服务效率和管理水平的过程中,宜引入智能养老系统,助力增强农村留守老年人养老的可持续性。

图3 2013—2020年我国城乡地区互联网普及情况

智能养老系统的引入是一个循序渐进的过程。首先,要考虑农村留守老年人对智能养老系统的认知水平、接受情况以及熟练操作程度。智能养老系统再好,如果农村留守老年人不能使用或者不愿使用,都不能发挥其应有作用。其次,由于受到支付能力的限制,农村留守老年人可能会排斥智能养老系统。政府要利用自身优势,通过购买服务、税收优惠、转移支付等方式,鼓励社区、社会组织、市场等主体通过运用智能养老系统,为农村留守老年人提供最基本的安全照护和健康管理。最后,要基于农村留守老年人的实际需求引入智能养老系统。不同年龄阶段、健康状况、经济水平的农村留守老年人对智能养老系统的需求千差万别,宜以农村留守老年人的需求为中心,建设个性化、多样化的智能养老系统,推动农村留守老年人养老的可持续发展。