揿针联合中药热敷对改善早期髌骨软化症患者膝关节疼痛的效果

朱璇璇 李长亮 杨晓明

髌骨软化症是一种常见的膝关节疾病,伴有髌股关节软骨软化和退行性改变。本病在青年和老年群体中均可见,前者可能是由于在高能量运动中,瞬间爆发力和扭转力导致关节软骨断裂而形成的。髌骨软化症涉及范围广泛,从关节表面透明软骨的小裂到软骨下区软骨的完全丧失,导致膝关节前外侧和前外侧疼痛[1-2]。目前,西医主要以非手术治疗早期髌骨软化症,如关节腔内注射玻璃酸钠、口服止痛药物等,此法可暂时缓解临床症状,但难以恢复相应关节功能。中医认为本病发病多与外邪、劳损、外伤及肝肾亏虚有着紧密联系[3],中医治疗髌骨软化症临床疗效显著,具有个体化治疗优势[4]。本研究主要探讨中药热敷联合揿针对早期髌骨软化症(痰湿痹阻证)患者膝关节疼痛的改善效果,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2019年10月-2021年2月笔者所在医院骨伤科就治的70例髌骨软化症患者为研究对象。纳入标准:(1)年龄20~80岁;(2)符合2009年《临床诊疗指南·骨科分册》诊断标准[5];(3)中医辨证为痰湿痹阻证[6];(4)对本研究知情;并签署知情同意书。排除标准:(1)晕针者;(2)合并严重器质性病变;(3)合并类风湿性关节炎、骨肿瘤;(4)入组前1个月内接受针刺、热敷或药物治疗的患者。采用随机数字表法将所有患者分为对照组和观察组,各35例。对照组,女性25例,男性10例;平均年龄(57.04±7.83)岁;平均病程(5.24±1.04)月;右膝患病20例,左膝患病14例,双膝1例。观察组,女性22例,男性13例;平均年龄(56.62±7.86)岁;平均病程(6.36±1.13)月;右膝患病18例,左膝患病15例,双膝2例。2组一般资料比较,差异无统计学意义,具有可比性。该研究通过医院医学伦理委员会批准。

1.2 研究方法

对照组给予常规揿针干预,由科室经过中医技能培训的护士对患者实施揿针埋针,护士选取患者的犊鼻、足三里、内膝眼、血海、梁丘、阳陵泉、阴陵泉腧穴,充分暴露穴位处皮肤,用75%的乙醇消毒腧穴2次,待干后,取出揿针(苏州市针灸用品有限公司生产,规格为0.25×2 mm)轻轻对准腧穴,快速垂直刺入腧穴皮内,然后给予适当按压,指导患者给予适当的按揉。每次埋针12 h,1次/d,7 d为1个疗程,共4个疗程。

观察组在对照组基础上给予中药热敷,即在揿针埋针前对相应部位给予中药热敷,中药成分包括薏苡仁、透骨草、伸筋草、川芎、独活、三七、血蝎、羌活、桂枝等。将以上中药装入医院自制的中药布袋内,放入锅内进行煎煮,煎煮30 min后取出药包,待温度降至50 ℃左右,放于患者的膝盖上,热敷30 min。隔日1次,共干预4周。

1.3 观察指标

分别于干预前及干预28 d后,比较2组膝关节疼痛评分、膝关节功能评分以及相关实验室指标。(1)膝关节疼痛评分。采用视觉模拟评分法(visual analogue score, VAS)[7]对患者下蹲时膝关节疼痛情况进行评估,进行视觉模拟评分法。0分表示无痛,1~3分表示轻度疼痛,4~6分表示中度疼痛,7~9分表示重度疼痛,10分表示无法忍受的剧痛。(2)膝关节功能评分。采用膝关节功能评分量表(keen society score, KSS)[8]进行评估,该量表包括临床评分和功能评分2个分量表。临床评分包括关于主诉疼痛(50分)、稳定性(25分)、活动范围(25分)以及缺陷,其中缺陷为扣分项。功能评分包括行走情况(50分)、上楼梯情况(50分)以及功能缺陷,其中功能缺陷为扣分项。(3)实验室指标。采用酶联免疫吸附法检测2组患者炎症因子水平超敏C反应蛋白 (hs-CRP)和白细胞介素-6(IL-6)水平。采用血液流变学仪测定2组纤维蛋白原、血沉和红细胞聚集指数。

1.4 统计学方法

采用SPSS 23.0统计软件进行统计学分析。计量资料以均数±标准差(±s)表示,采用独立样本的t检验;计数资料以例(%)表示,采用χ2检验,以P<0.05表示差异有统计学意义。

2 结果

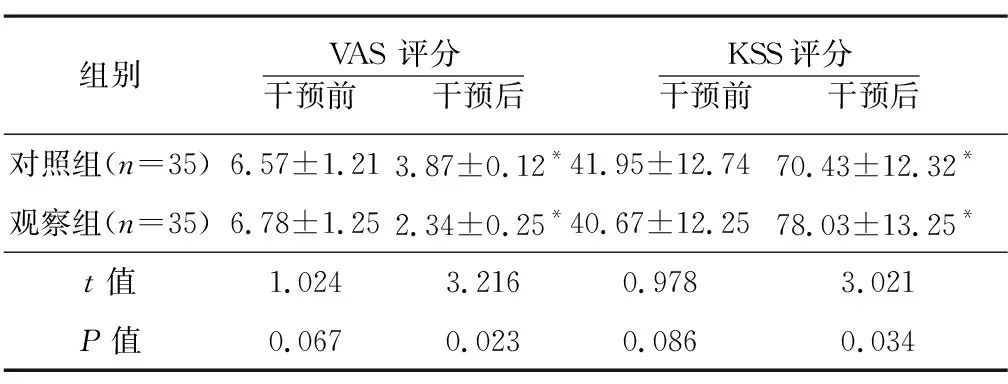

2.1 2组VAS和KSS评分比较

干预前,2组VAS、KSS评分比较,差异均无统计学意义;干预后,2组VAS评分均低于干预前,KSS评分均高于干预前,且观察组改善更明显。见表1。

表1 2组VAS、KSS评分比较 (±s,分)

表1 2组VAS、KSS评分比较 (±s,分)

组别VAS评分干预前 干预后KSS评分干预前 干预后对照组(n=35)6.57±1.213.87±0.12*41.95±12.7470.43±12.32*观察组(n=35)6.78±1.252.34±0.25*40.67±12.2578.03±13.25*t值1.0243.2160.9783.021P值0.0670.0230.0860.034

注:*与干预前比较,P<0.05

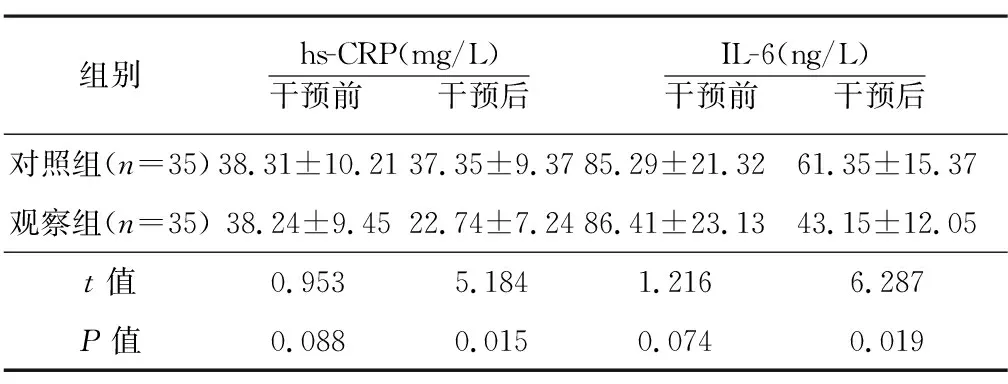

2.2 2组血清炎症因子hs-CRP、IL-6水平比较

干预前,2组血清炎症因子hs-CRP、IL-6水平比较,差异均无统计学意义;干预后,观察组hs-CRP、IL-6水平均低于对照组。见表2。

表2 2组血清炎症因子hs-CRP、IL-6水平比较 (±s)

表2 2组血清炎症因子hs-CRP、IL-6水平比较 (±s)

组别hs-CRP(mg/L)干预前 干预后IL-6(ng/L)干预前 干预后对照组(n=35)38.31±10.2137.35±9.3785.29±21.3261.35±15.37观察组(n=35)38.24±9.4522.74±7.2486.41±23.1343.15±12.05t值0.9535.1841.2166.287P值0.0880.0150.0740.019

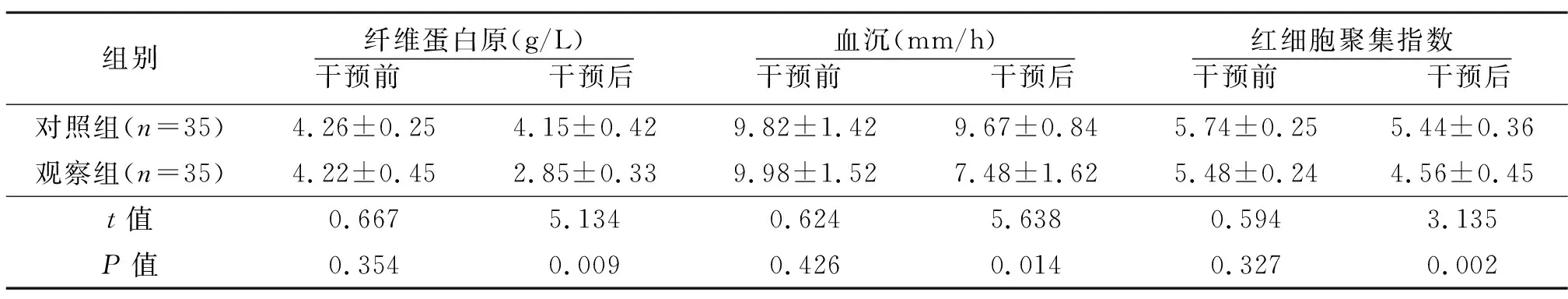

2.3 2组血液流变学指标比较

干预前,2组纤维蛋白原、血沉、红细胞聚集指数比较,差异均无统计学意义;干预后,纤维蛋白原、血沉、红细胞聚集指数均低于对照组。见表3。

表3 2组血液流变学指标比较 (±s)

表3 2组血液流变学指标比较 (±s)

组别纤维蛋白原(g/L)干预前 干预后血沉(mm/h)干预前 干预后红细胞聚集指数干预前 干预后对照组(n=35)4.26±0.254.15±0.429.82±1.429.67±0.845.74±0.255.44±0.36观察组(n=35)4.22±0.452.85±0.339.98±1.527.48±1.625.48±0.244.56±0.45t值0.6675.1340.6245.6380.5943.135P值0.3540.0090.4260.0140.3270.002

3 讨论

髌骨软化症作为一种常见的骨性关节炎,可归属于中医的骨痹、痹病之范畴。痹病因感受外邪中的风寒湿等淫邪,而使人体产生疾病。外邪入侵,疾病在发生发展的过程中,都会出现相应的伴随着人机体阴阳、脏腑、气血、经络等的变化,而产生不同的症状表现。中医认为,此病因在于筋骨,因肝主筋、肾主骨,故说明患者肝肾不足。由于患者肝肾不足,筋骨失其濡养,加之外在环境因素的持续劳损,风寒湿外邪侵袭机体,造成局部气血瘀滞,经脉闭阻,导致关节出现疼痛[3]。西医则认为,髌骨软化主要是由局部血管创伤或者微创伤引起的慢性炎性疾病[9]。髌骨软化症是髌骨软骨面发生肿胀、碎裂而引起疼痛的膝关节疾病之一,肿胀是因为有关节积液的病理变化,血液流变学状态与关节软骨的退行性病变的关系密切。临床研究[10]表明,超敏 C 反应蛋白、白细胞介素-6 水平升高可抑制软骨细胞的合成修复功能,间接的破坏关节软骨,增加滑膜内血管壁通透性,在骨性关节炎的发生、发展和预后评估中起着重要作用。研究[11]认为,血液流变学状态与关节软骨的退行性病变的关系密切,随着膝关节炎症的吸收和黏连的形成,长期的慢性炎性刺激使免疫反应逐渐增强,红细胞的聚集能力亦随之增强。

本研究结果显示,干预后,2组VAS和KSS评分均优于干预前,且观察组改善更为明显,表明揿针疗法可有效减轻髌骨软化症患者膝关节疼痛并改善膝关节活动功能,且在揿针的基础上加用中药热敷,可以更为有效地增强治疗效果。揿针疗法属于中医的“埋针法”,以针小无痛感为优势,是以特制的小型针具刺入穴部位的皮内或皮下,产生持续针灸的效应。针灸疗法能够通过对穴位进行刺激,平衡阴阳、调和气血、疏通经络,消除局部水肿、改善血液循环,以达到防治疾病的目的[12]。揿针针体短小,无法到达深层组织,不会对脏腑、大血管及神经干造成损伤,其安全可靠[13]。同时,未触及痛觉神经,疼痛感较轻,患者易于接受。在特定穴位皮下埋入揿针,通过持续、柔和的刺激,可发挥行气活血、疏经止痛的作用。

中药热敷是将敷药法及热疗法相结合而成的,属于中医外治法中药熨法的其一分支。观察组将加热后的中药包外敷于患处局部,通过热量转化的物理方式,将药力和热量传透至损伤内部,达到舒筋通络、行气消肿、散寒祛痛等功效[14]。一方面,将中药直接作用于患处局部,可以使药物通过皮肤吸收,直达病灶,抑制炎症因子的表达,减少炎症因子的释放。另一方面,适宜温度的热敷其温热效用加之相关中药(如桃仁、红花等)可起到活血化瘀,舒筋通络的作用,可加速局部组织的微循环和新陈代谢,改善血液流变学,从而减轻骨内压,最终起到消除或减轻局部关节肿胀、促进炎症因子的吸收、松解局部组粘连、缓解肌肉疼痛的作用。

本研究结果显示,干预后观察组炎症因子及血液流变学指标水平均明显低于对照组;说明中药热敷通过加热使中药活性成分有效释放,达到消肿止痛、温经散寒、祛风除湿、逐瘀通经的功效。揿针通过刺激外周神经靶点,利用传入神经通路至大脑中枢靶位,促进炎性反应产物代谢、改善血液循环,使机体进行自我修复。中药热敷与揿针合用, 共奏温经散寒、行气活血、通络止痛之功, 能够明显降低关节炎性反应和血液黏稠度,而改善血液循环。综上所述,对早期髌骨软化症(痰湿痹阻证)患者采用揿针结合中药热敷治疗,可有效缓解其疼痛症状,减轻炎性反应,提高关节的活动度,改善关节的功能。