不同耕作措施对东北玉米农田土壤物理性质的影响

马星竹,边道林,郝小雨,唐晓东,周宝库

(1.黑龙江省黑土保护利用研究院/黑龙江省土壤环境与植物营养重点实验室,黑龙江 哈尔滨 150086;2.黑龙江省农业科学院,黑龙江 哈尔滨 150086)

0 引 言

农田生态系统是地球生态系统中最重要的系统之一,满足了世界三分之二的粮食需求,其受到自然因素和人为因素的共同影响[1]。农业生态系统中的人类活动,如耕作和植物残体还田管理,是改变土壤物理、化学以及生物性质的主要因素[2]。合理的耕作方式能够改善土壤特性,提高资源利用率,培肥土壤以及提高土地生产力,对土壤生态环境具有极为重要的影响[3-5]。

不同耕作方式是影响农田土壤物理性质的直接因素。有研究表明:在质地黏重的黑土上进行深翻耕或者超深翻耕,同时配合秸秆还田通过土层翻转秸秆全层混合施用能够显著改善全耕作层土壤的物理性质,增加耕层厚度[6];不同耕作措施在不同土壤类型上(黄绵土、风沙土、黑土、砂姜黑土)的研究结果表明,免耕影响土壤容重和总孔隙度,翻耕有助于降低耕层土壤渗透速率和土壤容重,深松能够降低土壤紧实度和土壤三相比[1,7-9];另外,与单一耕作方式相比,深松/深翻轮耕处理方式能够增加0~50 cm土层>0.25 mm水稳性团聚体含量,土壤水稳性团聚体的平均重量直径、几何平均直径以及稳定率均显著高于其他耕作处理[10]。王秋菊等人研究的秸秆集条深还田技术是耕作措施配合秸秆还田技术,结果表明该项措施能够降低土壤容重,提高土壤田间持水量以及增加总孔隙和通气孔隙,全面改善土壤物理性质[11]。

东北黑土区作为中国重要的粮食生产基地,2020年度玉米播种面积为548.1万hm2,农业生产潜力与黑土资源状况密不可分。近年来不合理的耕作导致黑土出现退化,主要表现为黑土层变薄、土壤肥力下降等,进而影响区域农业的可持续性发展[12]。黑土区农田土壤管理技术具有改变土壤结构特点和影响土壤肥力状况等作用。因此,全面了解不同耕作措施下黑土区耕层土壤物理性质的特点,具有重要的现实意义。本文以东北粮食主产区玉米田土壤为研究对象,开展不同耕作措施对耕层土壤物理性质指标的影响研究,为全面、正确评价不同耕作措施的效果提供技术支撑,同时为更好地培肥土壤奠定理论基础。

1 材料与研究方法

1.1 试验区概况

2016-2019年在黑龙江省青冈县柞岗镇柞岗乡(N46°41′,E126°6′)连续四年进行了不同耕作措施的田间试验,试验区属于中温带大陆性季风气候,春季干旱多风,夏季温热多雨,全年降水量477 mm,无霜期130 d左右,试验地土壤类型为黑土,试验前土壤速效养分含量分别为:碱解氮 177 mg·kg-1,速效磷为90 mg··kg-1,速效钾为201 mg·kg-1;土壤容重1.17 g·cm-3。

1.2 试验设计

试验采用大区对比的方式进行,在玉米根茬还田基础上共设置了3个耕作处理,分别为(1)传统耕作(CT):秋季收获后不进行任何土壤耕作处理,第二年春季进行旋耕灭茬起垄,垄上施肥播种镇压;(2)免耕-原垄卡种(NT):秋季收获后不进行任何操作,第二年春季在原茬上进行玉米播种;(3)深松(ST):深松措施在当季作物收获后进行,深度为35 cm,第二年春季在垄上施肥播种镇压。每个处理面积为650 m2(宽6.5 m×长100 m),供试玉米品种为德美亚2号,施用肥料为缓释肥料,其N、P2O5和K2O养分比例(%)为:24-12-12,每公顷施用量为750 kg,肥料作为基肥一次性施入;其他田间管理措施均与当地生产方式相同;四年的耕作、施肥以及田间管理等生产方式均保持一致。

1.3 取样及样品处理

2019年秋季玉米收获后进行田间土壤样品的采集工作,其中,土壤原状土取样方法为:采用体积为100 cm3的环刀采集0~20 cm和20~40 cm土层土壤样品,用于土壤容重和土壤三相比的测定,每小区3次重复。同时,在两个土层内再分别采集一份土壤,将其放置于硬质塑料盒内,在实验室进行自然风干,用于土壤颗粒组成测定。

1.4 土壤样品的测定方法及计算

土壤容重采取环刀烘干法,土壤含水量采取烘干法,土壤三相比运用三相仪(DIK-1150)测定[11],土壤颗粒组成运用激光粒度分析仪(MS-2000)。

土壤三相结构距离(STPSD)和土壤结构指数(GSSI)计算方法如下:

STPSD=[(Xg-50 )2+(Xg-50 )(Xg-25)+(Xy-25)2]0.5

GSSI=[(Xg-25)XyXq]0.4769

式中:STPSD-土壤三相结构距离;GSSI-广义土壤结构指数;Xg-固相体积百分比(%);Xy-液相体积百分比(%);Xq-气相体积百分比(%)[8]。

1.5 数据分析

采用Excel 2019软件作图,所有数据采用SPSS软件进行(version 19.0)分析(one-way ANOVA)。

2 结果分析

2.1 不同耕作处理下的土壤容重

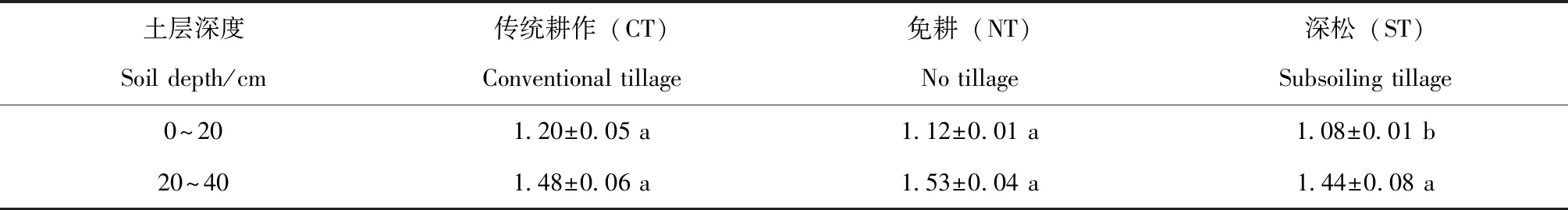

由表1可得,随着土层的加深,所有处理下土壤的容重均增加;0~20 cm土层中不同处理土壤容重变化范围为1.08~1.20 g·cm-3,其中传统耕作处理(CT)土壤容重最高,深松处理(ST)土壤容重显著低于CT(P<0.05);20~40 cm土层不同耕作措施下土壤容重的变化趋势与0~20 cm土层不同,免耕处理(NT)土壤容重最高,其次为CT,ST土壤容重最低,各个处理间差异没有达到显著水平;与CT相比较,ST能够显著降低0~20 cm土层的容重,但在20~40 cm土层内土壤容重差异不显著,NT具有增加下层土壤容重和降低表层土壤容重的趋势。

表1 不同耕作措施土壤容重(g·cm-3)Table 1 Soil bulk densities with different tillage treatments

2.2 不同耕作处理下的土壤三相比例

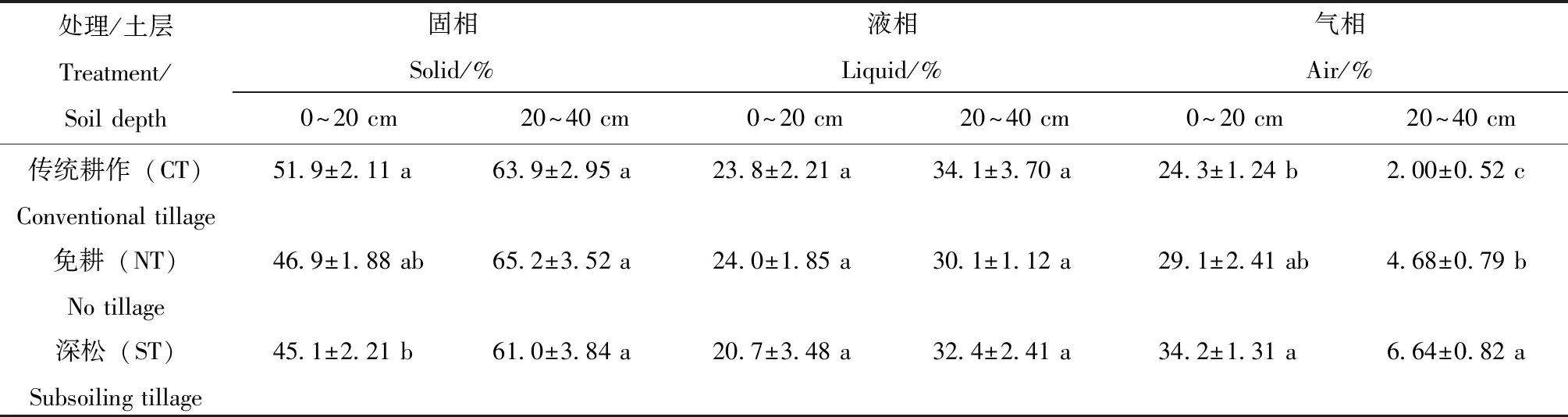

表2为不同耕作措施下0~20 cm和20~40 cm土层中土壤固相、液相以及气相的比例。结果表明,随着土层深度的增加,不同耕作措施下土壤的气相比例不断下降,液相比例和固相比例呈现上升趋势。在0~20 cm土层中,土壤固相比例大小顺序依次为CT、NT以及ST,ST显著低于传统耕作(P<0.05);土壤液相比例表现为NT>CT>ST,土壤气相比例表现为ST>NT>CT,其中,ST土壤气相比例显著高于CT(P<0.05);下层土壤即20~40 cm土层中,不同处理间土壤固相、液相比例差异不显著,深松处理后,土壤气相比例显著高于其他处理(P<0.05)。

表2 不同耕作措施农田下土壤三相比Table 2 Three phase ratios of soil with different tillage treatments(0~40 cm)

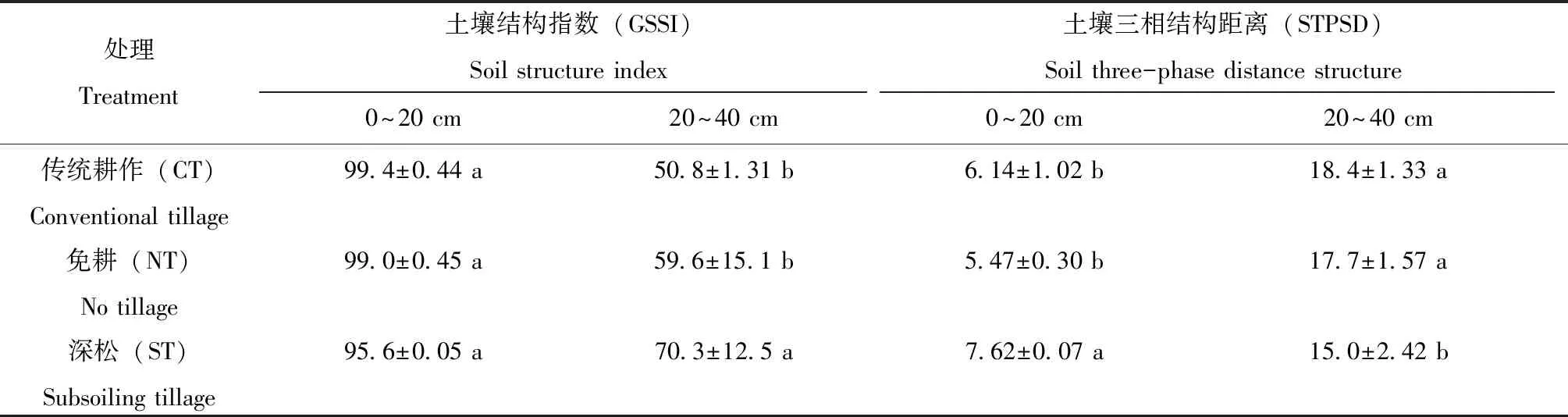

2.3 不同耕作处理下的土壤结构指数变化

不同耕作措施对0~20 cm土层土壤的结构指数影响小于下层土壤(20~40 cm)(表3),在20~40 cm土层中,ST处理土壤的GSSI为70.3,显著高于CT和NT(P<0.05),较其他两个处理的GSSI分别提高了38.4%和18.1%;同时,ST处理能够显著增加0~20 cm土壤STPSD值,显著降低20~40 cm的STPSD值(P<0.05)。

表3 不同耕作措施下农田土壤结构指数(GSSI)和土壤三相结构距离(STPSD)Table 3 Soil structure index and soil three-phase distance structure with different tillage treatments

2.4 不同耕作处理下的土壤颗粒组成变化

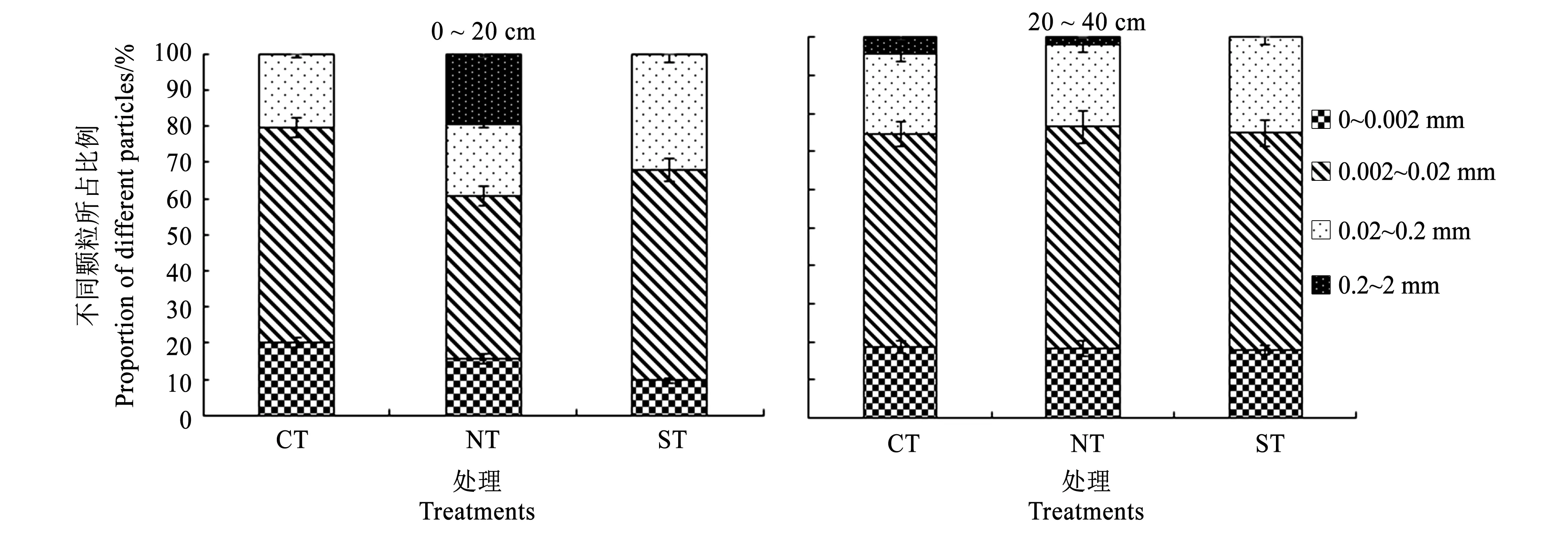

对不同耕作措施下0~20 cm和20~40 cm土层中的0~0.002 mm、0.002~0.02 mm、0.02~0.2 mm以及0.2~2 mm四个土壤颗粒所占的比例研究,结果表明(图1),0~20 cm土层中,与CT相比较,NT和ST条件下0~0.002 mm的土壤颗粒所占比例下降;与其他两个处理相比,NT 的0.002~0.02 mm和0.02~0.2 mm两个等级的颗粒比例最小,而0.2~2 mm颗粒所占比例最高;ST的0.002~0.02 mm和0.02~0.2 mm两个等级颗粒所占比例较高,达到90%以上,高于CT和NT的80%和65%,0~20 cm土层中土壤颗粒0.002~0.2 mm等级中所占比例大小依次为ST>NT>CT。

注:CT代表传统耕作;NT代表免耕;ST代表深松。Note :CT indicates conventional tillage;NT indicates no tillage;ST indicates subsoiling tillage.图1 不同耕作措施条件下农田土壤颗粒组成Fig.1 Soil particle compositions with different tillage treatments

下层土壤即20~40 cm土层中,不同耕作措施下土壤颗粒分布与上层土壤不同,结果如下:0~0.002 mm等级中,各处理间所占比例相差较小;与CT处理相比,0.002~0.02 mm和0.02~0.2 mm两个等级中NT和ST所占比例略高,大颗粒等级0.2~2 mm中NT和CT处理具有一定的比例(约2%~4%左右),而ST中没有大颗粒等级土壤;0.002~0.2 mm等级中所占比例大小依次为ST>NT>CT。

3 讨论

3.1 不同耕作处理对土壤容重的影响

本研究中深松处理降低了上层土壤(0~20 cm)容重,而传统耕作处理增加土壤容重,但下层土壤中(20~40 cm),各处理间土壤容重差异不显著。免耕处理土壤容重最高,其次为传统耕作,深松处理最低,表明深松处理有助于降低0~40 cm土层的土壤容重,其中显著影响0~20 cm土层土壤容重,说明深松可有效打破犁底层,改善土壤结构,降低土壤容重;这一结果与诸多研究学者的研究结果相似,例如种植玉米后,与对照(旋耕)相比,深旋松能够降低棕壤容重,降低约7%左右,与深松耕相比,深旋松可使土壤容重降低约5%[13]。深松耕作对上层土壤容重降低作用大于下层土壤,可能的一个原因是由于土壤自然沉降及降雨,在玉米生长中后期,各土层容重有所增加[14];对于深松处理的效果也存在其他研究结果,例如张洋和王鸿斌[15]研究的免耕+深松+秸秆全部覆盖+根茬全部还田的新型耕作模式,其能够降低土壤容重。Tomasz和Bogdan的研究表明,3年连续免耕覆盖处理下,淋溶黑钙土的容重降低,与常规耕作数值相似,由于残茬覆盖降低了土壤容重,特别是在免耕系统中,这可归因于较高的土壤碳含量和土壤生物活性[16];另外,与常规耕作相比,免耕处理有降低土壤容重的趋势,即耕作处理可引起土壤容重增加,这与耕作措施对土壤的压实作用相关。黄尚书等[17]研究表明,与免耕处理相比,耕作处理(翻耕+深松)增加了对应耕作深度土层土壤非毛管孔隙度,降低了对应耕作深度土层土壤毛管孔隙度,一定程度内挤压造成大孔隙减少、小孔隙度增加,说明耕作处理会产生土壤压实现象。

3.2 不同耕作处理对土壤三相比例的影响

土壤三相关系是指土壤中固相、液相、气相三相的数量关系。土壤三相的状态不仅反映固相、气相和液相在土壤中的多少及所占的比例,而且包括各相的能量状态、结构和物理特性。本研究结果中,与上层土壤三相比例变化相比,免耕处理增加了下层土壤的固相比例,降低了土壤液相比例,深松处理能够增加表层土壤的通透性,提高气体所占比例,减少固体质量,同时,免耕处理有助于增加表层土壤的液相比例,即提高土壤水分含量。张洋和王鸿斌[15]研究表明,免耕、深松、秸秆全部覆盖和根茬全部还田的新型耕作方式能够增加土壤三相比;土壤液相是指土壤水分,实际上是土壤溶液。李玉梅等[18]对不同耕作措施下旱地土壤水分动态变化的研究结果表明,免耕处理能够提高玉米成熟期草甸土30 cm以下土层含水量,同一土层中深翻处理较浅翻处理土壤含水量提高3.23%~8.41%。从作物生育期来看,免耕措施使得土壤具有更好的贮水能力,可提高土壤含水量[19]。然而,在降雨量较少时期,深旋松耕能很好地保存水分,为作物高产稳产提供良好的土壤水分条件[20]。

3.3 不同耕作处理对土壤结构指数的影响

理想的土壤三相比例是固相所占比例为50%,液相和气相分别占25%[21-22]。GSSI代表广义土壤结构指数,土壤结构越接近理想状态,GSSI越接近100,STPSD 代表土壤三相结构距离,土壤三相结构越接近理想状态,STPSD值越接近0,GSSI和STPSD与土壤物理指标关系密切[23]。本研究结果表明,深松处理能够显著提高下层土壤的GSSI值,同时显著降低STPSD值,深松处理的STPSD值为15.0,显著低于其他两个处理(18.4和17.7),李晓龙等[21]研究结果与本研究结论一致。同时,本研究中深松处理对于20~40 cm土层的土壤结构指数影响较大,而对于下层土壤容重影响较小,主要原因可能与下层土壤固、液、气三相各自的性质相关,例如固体颗粒的排列方式与粒级大小、液相饱和程度、有效气体含量等指标[24],不仅仅与土壤容重呈正相关关系,其中的具体关系有待于进一步研究。深松处理使得耕层土壤物理结构更加接近理想状态。另外,耕作措施可以影响土壤状况,例如,翻耕可以改善土壤物理性状,增强土壤通气性等[25]。

3.4 不同耕作处理对土壤颗粒组成的影响

土壤粒度是重要的土壤物理指标之一,母质、气候、生物、地形、植被类型和人类活动等因素与土壤粒度的分布特征关系密切[26]。土壤粒度可以用于判别土壤的成因类型、土壤颗粒的搬运动力条件研究以及农业耕作措施的影响研究[27-29]。0~40 cm土层中,不同耕作措施条件下,0.002~0.2 mm等级中所占比例大小依次为深松>免耕>传统耕作。深松可以增加0.002 mm~0.2 mm等级颗粒所占比例,促进土壤颗粒组成的形成,主要原因可能是因为深松处理能够改变土壤物理性质,进而改善了土壤结构,这与砂姜土秸秆还田后的研究结果类似[29]。种植玉米田地区采用深松措施,不但可以持续改善土壤结构,而且对于后续土壤培肥、水分高效利用以及提高作物产量等均具有重要作用。

4 结论

在东北地区深松处理对于提高土壤肥力和改善土壤性状起到重要作用。与传统耕作相比,深松处理能够显著降低上层(0~20 cm)土壤容重;随着土层的加深,各耕作措施下土壤的气相比例不断下降,液相比例和固相比例呈现上升趋势;深松处理降低了上层土壤固相比例,增加了气相比例;下层(20~40 cm)土壤中,深松处理的气相比例最高,土壤呈现较好的通气透水状态,而免耕处理增加了固相比例,降低了液相比例;深松处理能够显著增加下层土壤的结构指数和上层土壤的三相结构距离,使得耕层土壤物理结构更加接近理想状态;同时,深松处理可以增加0.002 mm~0.2 mm等级颗粒所占比例。