健身运动对中国民众幸福感影响的代际差异和空间异质性研究

钟卫刚

(攀枝花学院 体育部,四川 攀枝花 617000)

2019年8月30日,习近平主席在会见国际篮联主席穆拉托时提出:“体育既是国家强盛应有之义,也是人民健康幸福生活的重要组成部分”《体育强国建设纲要》(国办发〔2019〕40号)指出:我国体育发展不平衡不充分的问题突出,地域间、城乡间、行业间、人群间体育发展不平衡,全民健身公共服务体系不健全,体育促进全民健康的作用发挥不充分,体育社会组织发展不规范,不能满足人民群众多元化、多层次、全方位的体育需求。由此可见,实现全民健身运动既是新时代的重要体现,也是国家战略需求和人民对健康美好生活需求的重要举措。全民健身运动对其幸福感的影响是近几年的研究热点,其中,经济学[1]、教育学[2]、医疗保障[3]、生态环境[4]、社会资本[5-8]和训练学[9-10]等视角备受关注,为健身运动对中国民众幸福感的后续研究提供了不同的研究思路、方法和视点。然而,众学者的研究往往以健身运动对民众幸福感的整体影响效度为主要方向,以代际差异和空间异质性视角的研究相对不足,在群体异质性方面的研究还有待进一步深入。随着我国社会经济的不断转型与发展,民众的代际差异和空间异质性变得更加突出,如何更好的满足空间异质性群体和代际差异群体的健身运动需求,继而提升全民健身运动治理的针对性和全面性是一项重要的研究任务。

1 问题与假设

1.1 健身运动对民众幸福感的影响作用

西方学者Snyder早在1974年就已经开始进行健身运动和幸福感的研究,认为健身运动可以显著提升心理幸福感。直到21世纪初,健身运动对民众幸福感的研究在国际上掀起热潮,世界各地学者纷纷基于BHSF 数据[11]、英国的 ISSP 数据[12]、美国的 BRFSS数据[13]、EBSS 数据[14]、德国的 CAPI数据[15]进行研究,发现个人幸福感的正向影响程度更高,尤其是男性在健身运动中获得的效益更佳,“健康”、“社会资本”与“公共服务”是其主要影响机制。国内的研究则认为民众参与体育锻炼程度呈现城市高于乡村的态势[16],选择的健身运动项目具有显著差异[17],且存在代际效应[7]和阶层化特征[6],健身运动可直接提升中国城镇民众的生活质量,但存在群体差异,同时,社会资本在其中存在中介效应,社会交往和身体健康状况在参与健身运动对主观幸福感的影响关系中起部分中介作用,并且,阶层认同和社会经济地位能够有效调节健身运动对主观幸福感的影响关系[31],国内外对健身运动的研究均证实含有积极正向的影响,只是存在不同视角上的差异,却并未涉及到健身运动对民众幸福感的影响作用,基于此,提出本文的第一个假设。

假设H1:中国民众健身运动对其幸福感具有显著的正向影响,且健身运动变量的这种影响作用可能超过相关控制变量和解释变量的影响(如户籍、性别、社会阶层等)。

1.2 健身运动对中国民众幸福感影响的代际差异问题

20世纪50年代德国社会学家卡尔·曼海姆明确了社会变迁方式通常由“代际”进行更替,不同社会背景、社会地位、文化的差异,导致不同“代”之间的幸福感需求、人生观和社会态度等问题各不相同[14]。中国人口数量庞大、年龄战线分布较长,国内学者对中国民众的代际问题十分关注,逐渐形成了以1980年为出生年界限,划分新老两代民众的学术界共识[8]。在体育学领域里,王富百慧(2016)指出家庭锻炼行为具有明显的代际互动关系[18],并且在成年女性的锻炼行为和观念上呈现出缓慢延续状态[19],同时,代际调节了爱国情怀对奥运的关注程度[20]。不同“代”之间的农民工体育贫困发生率和多维贫困指数较高,并具有地区差异[21],代际问题在流动人口之间通过健身运动获得的幸福感存在显著差异[7],并且不同社会阶层和城乡差异的中国公民,呈现出不同年龄世代之间参加体育锻炼对幸福感体验的显著性差异,总体表现出年龄世代和社会阶层越高者幸福体验越佳[22],不同年代跑步参与者通过心理资本和流畅体验的中介作用对幸福感产生影响,且该中介作用包含3条路径[23],那么中国民众健身运动获得的幸福感是否存在代际差异呢?因此,提出本文的假设H2和假设H3。

假设H2:中国民众健身运动对幸福感的影响存在显著的代际差异,且这种差异会在人口特征、社会保障、社会阶层等方面表现出不一致影响。

假设H3:健身运动影响下,老一代的幸福感应该是优于新生代,但各解释变量的影响作用是存在差异的。

1.3 健身运动对中国民众幸福感影响的空间异质性问题

近十年以来,空间异质性研究映入我国学者眼帘,纷纷从经济学、农业学、地理学和社会学等视角进行探讨,对空间划分也没形成统一的原则,以区域、省份和四种“中国地理区划”①中国地理区划为:四大地理分区、六大地理分区、七大地理分区和四大经济分区。为主要方向。在体育学领域里,我国学者认为,中国民众健身运动情况与我国经济水平的区域趋势相似,具有明显的东、中、西部差异,其中东部最好,沿海地区高于内陆地区,具体表现在健身运动的频率和人数较高、但持续时间较短、负荷强度较低等特点[24]。健身运动在四川内部因地区发展不平衡、自然环境状况和不同民族的文化背景与体育传统等问题呈现出区域差异[25]。贵州少数民族健身运动在区域分布、年龄、活动形式、参加频率和时间方面呈现出一定的特征[26-27],全民健身服务与绿色生态协调发展呈现出东、中、西部之间的差异,可见体育学领域里的空间异质性研究不外乎地区内部差异和东、中、西部之间的差异,对空间特征的细致性探究还需进一步深入,基于这样的考虑,本文以“七大地理分区”作为空间划分依据,即以东北、华北、华东、华中、华南、西南、西北进行划分,探究健身运动对中国民众幸福感影响的空间异质性问题,继而提出本文的假设H4。

假设H4:健身运动对中国民众幸福感的影响存在显著的空间异质性特征,同时,导致这种异质性差异的解释变量作用机制表现不一。

1.4 控制变量的纳入依据

从目前对幸福感的研究来看,大部分学者选择如下几个角度作为控制变量,因此,本文也从这几个角度进行选择,即性别、婚姻、公平感、医疗保险与养老保险、三种信任(普遍、邻居、亲戚)。

“健康”是健身运动所要达到的最终目的,但在各学科领域有其各自的定位,本文沿用社会科学对健康的定位,即心理健康与身体健康。因心理健康的评价指标众多,本文根据主旨特点采用自述心情来鉴别心理健康带来的影响,身体健康则沿用社会科学对其的定位,即自述健康。CGSS问卷中以“您感到心情抑郁或沮丧的频繁程度是?”测量被试的自述心情;以“您觉得您目前的身体健康状况是?”测量被试的身体健康。

社会阶层:上述文献回顾中,我国学者李骁天(2014)[6]和德国社会学家卡尔·曼海姆[14]都曾指出,健身运动人群呈现出阶层化特征,故本文根据健身运动人群和当前中国社会经济特点及前人对健身运动群体的社会阶层划分方式,将家庭收入、家庭经济评价、住房产权、住房面积、教育程度、文化实践、有无工作和社交频率作为本文健身运动群体的社会阶层划分要素,以验证中国民众健身运动对其幸福感的代际差异和空间异质性是否存在社会阶层要素的影响。CGSS问卷中,以“您家2014年全年家庭总收入是多少?”为题,询问民众的家庭收入情况,家庭经济评价的测试题项为“您家的家庭经济状况在所在地属于哪一档?”,以“您现在的这座房子的产权属于谁?”和“您现在住的这座房的套内建筑面积是?”分别测量民众的住房产权和住房面积,以“您目前的最高教育程度是?”和“您是否在空闲时间参加文化活动,如音乐会、演出”为题,测量被试的教育程度与文化实践,以“您的工作状况是?”测量民众的工作情况,社交频率以“您与邻居、其他朋友社交娱乐的频繁程度如何?”进行测量。

2 数据来源与研究方法

2.1 数据来源

本文的数据来源于中国综合社会调查(CGSS)数据。该数据于2020年10月1日在中国国家调查数据库(CNSDA)的官网上发布,涵盖了除新疆、西藏、海南和港澳台之外的中国境内28个省、自治区和直辖市,全面收集城市、社区、村委会及个人数据,具有全国性与综合性,总体样本12582份,根据单样本变量完整性筛选后(筛选原则为剔除含有缺失值、乱码等情况的样本),剔除无效样本1614份,剩余有效样本10968份。

2.2 研究方法

2.2.1 数理统计法

本文以幸福感为因变量(Y),在控制中国民众幸福感的其他影响因素为前提下,探讨“健身运动”、“代际”、“空间异质性”的影响效应,通过Stata14.0软件包运行多元线性回归模型,以验证本文提出的相关假设。

上述方程中的条件同方差,且没有序列自相关,β是自变量的参数,u为0均值,X是主要包含健身运动、代际、空间异质性、人口特征、社会保障、健康状况及社会阶层等自变量,且与u不相关,X之间不存在完美的线性关系,即Rank(X)=k(k为参数个数)。

2.2.2 变量选择与操作化说明

因变量:幸福感,为反映不同空间和代际差异的中国民众幸福指数,CGSS问卷中的测试题目为“总的来说,您觉得您的生活是否幸福?”来测量民众的自述幸福感。备选项是“非常不幸福、比较不幸福、说不上幸福不幸福、比较幸福、非常幸福”。

自变量:“健身运动”:本文是以健身运动为影响核心,探讨中国民众幸福感的空间差异和代际差异,CGSS问卷中的测试题目为“您是否经常参加体育锻炼”,编码方式为“每天=1、每周=2、每月=3、每年=4、从不=5”。

“代际”是本文探究健身运动对中国民众幸福感影响的重要分类变量。根据“代际”划分的学术界共识[8],将中国民众按年龄划分成新老两代,即1981年之后出生的民众为新生代,1980年之前出生的民众为老一代。

“空间异质性”是本文解释健身运动对中国民众幸福感空间差异的重要操作变量。因学术界还未形成空间划分体系,本文根据四种“中国地理区划”中的“七大地理分区”作为空间划分依据,即探究东北(辽、吉、黑、内蒙古东部)、华北(京、津、冀、晋、内蒙古中部)、华东(沪、苏、浙、皖、赣、鲁、闽、台)、华中(豫、鄂、湘)、华南(粤、桂、琼、港、澳)、西南(渝、川、黔、滇、藏)、西北(陕、甘、青、宁、新、内蒙古西部)之间的差异。在CGSS问卷中以“您目前的户口登记地是?”作为施测题项,并进行空间归属(具体信息见表1)。

表1 样本的描述性统计特征一览表

3 研究结果

3.1 代际差异视角下健身运动对中国民众幸福感影响的实证分析

本文通过设置嵌套模型,探讨中国民众健身运动对其幸福感影响的代际差异和空间异质性特征。从设置仅有控制变量的基础模型,逐渐加入健身运动变量和社会阶层变量,通过模型解释率(R2)的变化和系数显著性,呈现各个变量对民众幸福感的影响效果。

为探讨中国民众健身运动对其幸福感影响的代际差异,本文设置表2中的6个线性回归模型,其中模型1-3为新生代样本,模型4-6为老一代样本。分别为包含控制变量的基础模型(模型1、模型4),健身运动变量加控制变量的健身运动模型(模型2、模型5)和再增加社会阶层要素的总模型(模型3、模型6)。

表2 中国民众健身运动对其幸福感影响的代际差异分析一览表

3.1.1 健身运动对中国民众幸福感影响的代际差异

经数据统计,可见新老两代民众的差异非常明显,不论是新生代还是老一代,健身运动变量的加入,直接提高模型对因变量(幸福感)的解释能力,同时,健身运动变量显著,新生代民众的模型解释率由R2=0.164提高至R2=0.176;老一代由R2=0.186提高至R2=0.191。健身运动模型中,新生代的模型解释率(R2=0.176)与老一代的模型解释率(R2=0.191)呈现出显著差异,且健身运动变量对老一代模型更加显著,并且性别、普遍信任和社会阶层等变量的显著影响能力呈现波动性变化。在健身运动模型的基础上增加社会阶层所包含的变量,可见模型在社会阶层要素的影响下新老两代民众健身运动对其幸福感影响的解释能力明显增加,并表现出老一代(R2=0.217)高于新生代(R2=0.192)。

模型解释率的提高,说明健身运动对新老两代民众的幸福感具有显著的正向影响,验证了本文的假设H1:中国民众健身运动对其幸福感具有显著的正向影响,且健身运动变量的这种影响作用可能超过相关控制变量和解释变量的影响(如户籍、性别、社会阶层等)。健身运动变量(方向为负)的显著程度高于部分控制变量和解释变量,说明了健身运动是中国民众幸福感更为重要的解释变量,且参与频率越高,中国民众幸福感体验越优。老一代模型解释率更高,说明健身运动对老一代民众幸福感的影响作用大于新生代,同时,性别、普遍信任和社会阶层等变量均表现出不同的影响效益,继而验证了本文的假设H2(中国民众健身运动对其幸福感的影响存在显著的代际差异,且这种差异会在人口特征、社会保障、社会阶层等方面表现出不一致的影响。)和假设H3(健身运动影响下,老一代的幸福感应该是优于新生代,但各解释变量的影响作用是存在差异的。)。社会阶层要素的增加,对模型解释率的影响,说明代际差异视角下健身运动群体存在显著的社会阶层差异,且对老一代民众的幸福感影响效益更佳,并验证了李骁天和卡尔·曼海姆指出的健身运动的代际更替问题存在社会阶层要素的影响机制。

3.1.2 健身运动对中国民众幸福感的代际差异影响机制

健身运动模型显示,新老两代民众健身运动的频率越高,对已婚人群的幸福感体验效益越优。具体表现在拥有较高的公平感、普遍信任、邻居信任和良好的心情与健康等方面,但没有参加医疗保险的新老两代民众健身运动对其幸福感的影响却正向显著,这可能是参保群体的数量(新生代86.02%,老一代92.03)远大于未参保群体产生的差异,未参保群体不享有医疗保障,使其对拥有强壮的身体可以抵御一定疾病的思虑比参保群体更为强烈,进而导致健身运动对未参保群体获得幸福感更加显著。

新老两代民众的户籍、性别和邻居信任也有不同程度上的差异,新生代的城市民众拥有较高的邻居信任使其健身运动获得的幸福感体验效果更佳,老一代不显著;老一代的女性民众健身运动获得的幸福感体验更佳,这与刘米娜对流动人口的研究成果保持一致[7],且新生代民众不显著。因此,新老两代民众健身运动对其幸福感的影响存在户籍、性别和邻居信任上的影响机制。

模型3与模型6是进一步探究健身运动对新老两代民众幸福感影响的社会阶层差异。家庭收入和家庭经济评价对新老两代民众幸福感的影响均呈显著状态,但对老一代民众提高健身运动获得的幸福感效益更加有效。其他社会阶层要素呈现出拥有中等(专科)教育程度和较高社交频率的新生代民众健身运动获得的幸福感效益更佳,拥有较大的住房面积、一定的文化实践和社交频率以及没有工作压力对老一代民众健身运动获得的幸福感效益更佳。

3.2 空间异质性视角下健身运动对中国民众幸福感影响的实证分析

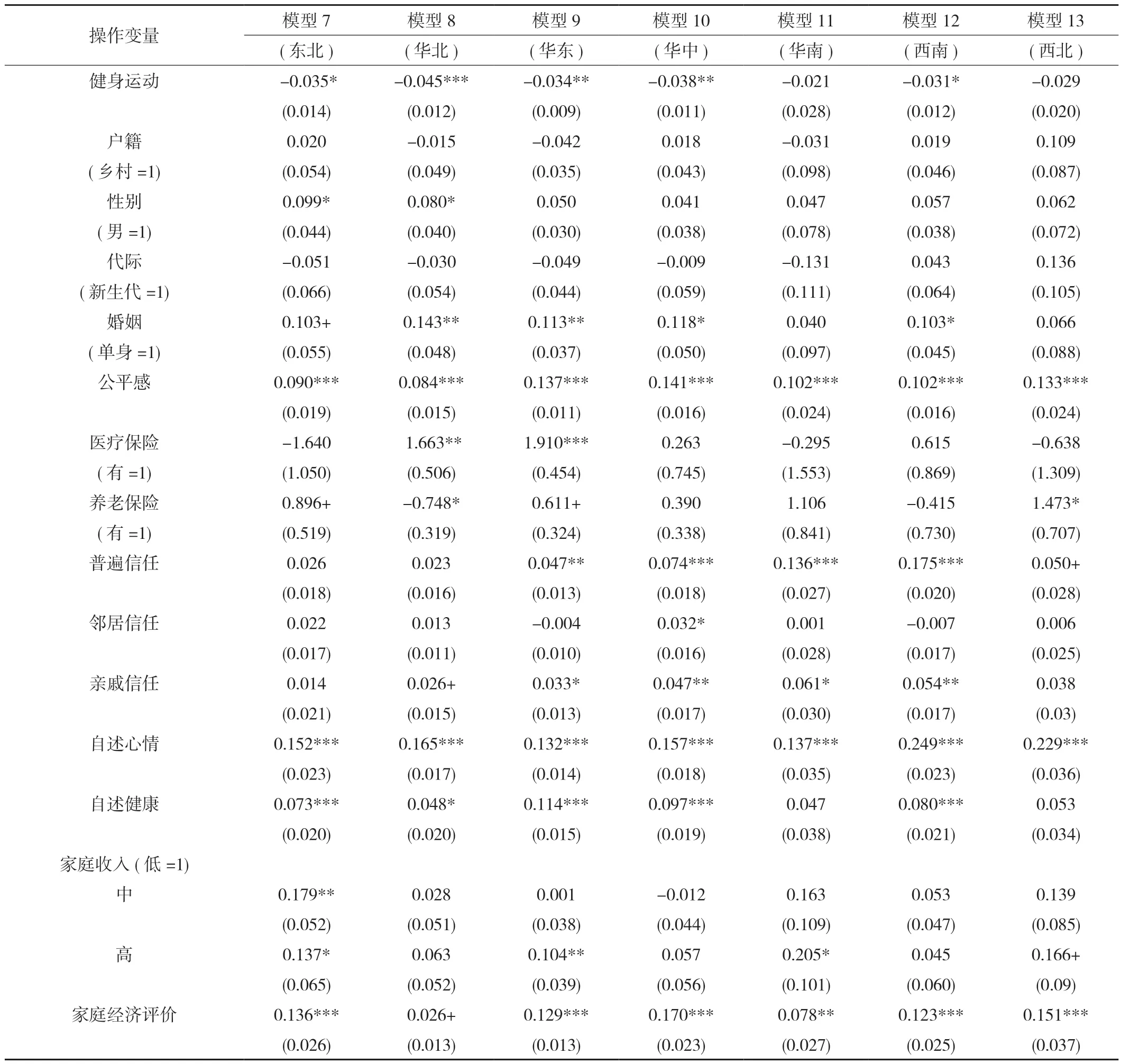

表3中的7个模型是跟据“七大地理分区”设置的空间模型,即模型7-13分别为东北样本、华北样本、华东样本、华中样本、华南样本、西南样本和西北样本的相关模型,包含人口特征变量、社会保障变量、健康状况变量、健身运动变量、代际变量和社会阶层变量。

表3 中国民众健身运动对其幸福感影响的空间异质性分析一览表

续表3

3.2.1 健身运动对中国民众幸福感影响的空间异质性

表3中的7个模型经过线性回归分析后,可见解释率R2呈波动性变化(东北R2=0.181、华北R2=0.188、华东R2=0.239、华中R2=0.294、华南R2=0.185、西南R2=0.282、西北R2=0.238),健身运动变量东北(3.5%*)、华北(4.5%***)、华东(3.4%**)、华中(3.8%**)、西南(3.1%*),华南和西北不显著。其余各解释变量的统计结果呈现出不一致的显著性与方向。

华南和西北模型的健身运动变量不显著,说明健身运动对华南和西北地区民众的幸福感不存在显著影响。根据7个地区的模型解释率R2,健身运动对中国民众的幸福感影响可分为3个层次,即华中和西南位居首段,华东和西北位居次段,东北、华北和华南位居末段。由于空间异质的特殊性,健身运动影响的中国民众幸福感应以健身运动变量的显著性为主要排序要素,其次为系数百分率。同时,人口特征、社会保障、健康状况等、代际变量及社会阶层等变量影响不一,验证了本文的假设H4(健身运动对中国民众幸福感的影响存在显著的空间异质性特征,且导致这种异质性差异的解释变量作用机制表现不一)。

3.2.2 健身运动对中国民众幸福感的空间异质性影响机制

因健身运动对华南和西北民众的幸福感影响不显著,接下来将探讨其余5个空间民众的幸福感影响机制。控制变量方面,户籍不影响民众的幸福感,且代际差异特征也不显著,可能是以空间划分后,导致样本含量降低产生的影响,东北和华北地区的女性民众健身运动获得的幸福感体验比男性更佳,其他地区不显著;已婚群体具有显著的健身运动对其幸福感的影响效益,只是对华北和华东民众的影响效益较强,对东北民众的影响效益最弱。没有参加医疗保险的华北和华东民众健身运动获得的幸福感体验更加显著。养老保险拥有不同程度的显著影响,其中东北和华东民众的显著程度较低(方向为正),而华北民众的显著程度较高(方向为负)。信任方面表现出华东、华中、西南民众更为重要,尤其是普遍信任和亲戚信任。健康状况方面,只有华北民众的自述健康显著性较低,这意味着身体健康状况较差的华北民众,健身运动对其幸福感的提高更有帮助。综上所述,性别、婚姻、医疗保险、养老保险和自述健康成为东北、华北、华东、华中和西南等5个空间区域民众健身运动对其幸福感的影响机制。

社会阶层方面,东北民众的家庭收入和家庭经济评价显著,其余的社会阶层影响要素对其健身运动提高幸福感的效益不显著,可能是东北地区的经济水平由盛转衰导致收入情况成为其健身运动获得幸福感的影响机制。华北民众只有较高的社交频率和一定程度的家庭经济评价是其健身运动获得幸福感的影响机制。华东民众健身运动对其幸福感影响的社会阶层因素较多,拥有较高的家庭收入、准确的家庭经济评价、一定的文化实践参与次数、较高的社交频率和较低的工作压力是其健身运动获得幸福感的影响机制。华中民众拥有准确的家庭经济评价、一定的住房面积和稳定的工作对其健身运动获得的幸福感效益更佳。西南民众健身运动获得的幸福感受到家庭经济评价和有无工作的影响。综上所述,5个空间区域民众之间健身运动对其幸福感的影响存在错综复杂的社会阶层影响机制。

4 结语

(1)健身运动对老一代民众的幸福感影响更加显著,老一代获得的幸福感效益要优于新生代,且存在明显地社会阶层分化效应。同时,空间区域的差异以及由户籍导致的幸福感地区差异现象依然突出,总体为华中和西南位居首段,华东和西北位居次段,东北、华北和华南位居末段。

(2)健身运动更能提高华北地区民众的幸福感体验,其次为华中、华东、东北和西南民众。同时,社会保障及健康状况等变量表现出显著的积极意义,不论是新生代或者是老一代,医疗保险、自述心情和自述健康都具有显著的影响能力,其中医疗保险和自述健康存在区域差异。

(3)研究认为,中国民众健身运动需在整合社会阶层及社会保障的基础上,注重新老代际的差异治理,加大全域视角下健身运动的空间治理力度,平衡不同地理区段之间的差异,进行全方位、全覆盖、综合性的提升,并逐步提高中国民众的主动性运动健康意识。