新疆沥青混凝土心墙坝心墙拱效应影响分析

美丽古丽·买买提,廖 攀,李光雄,孟 波,波兰汗

(1.新疆水利水电科学研究院,新疆 乌鲁木齐 830000;2.新疆农业大学水利与土木工程学院,新疆 乌鲁木齐 830000)

1 研究背景

为应对新疆深厚覆盖层、高严寒、高海拔、高地震的独特筑坝环境条件,沥青混凝土心/斜墙坝是被选用最多的坝型[1]。心墙和防渗墙是沥青混凝土心墙坝的主要防渗屏障。由于土石坝心墙料与过渡料接触面两边弹性模量不同,二者之间存在不均匀沉降,坝轴线附近沉降量相对两侧较大。为了使接触面左右变形协调,过渡料一侧对心墙料一侧作用的摩擦力阻止了心墙继续沉降,使得心墙上覆土压力向两侧传递,竖向压应力减小,产生拱效应,为心墙水平裂缝和蓄水后的水力劈裂创造契机。

心墙变形和渗流监测是沥青混凝土心墙坝的重要监测项目[2]。在心墙上下游侧表面布置的测斜仪、位错计,心墙与基座接触部位布置的渗压计,其监测数据能较好地反映心墙的工作性态,为判断心墙拱效应提供了数据支持[3]。

文章通过分析新疆沥青混凝土心墙坝施工及运行期的监测资料,对该坝的心墙拱效应程度做出了判断,并提供了后期水库运行管理建议。

2 工程概况及监测布置

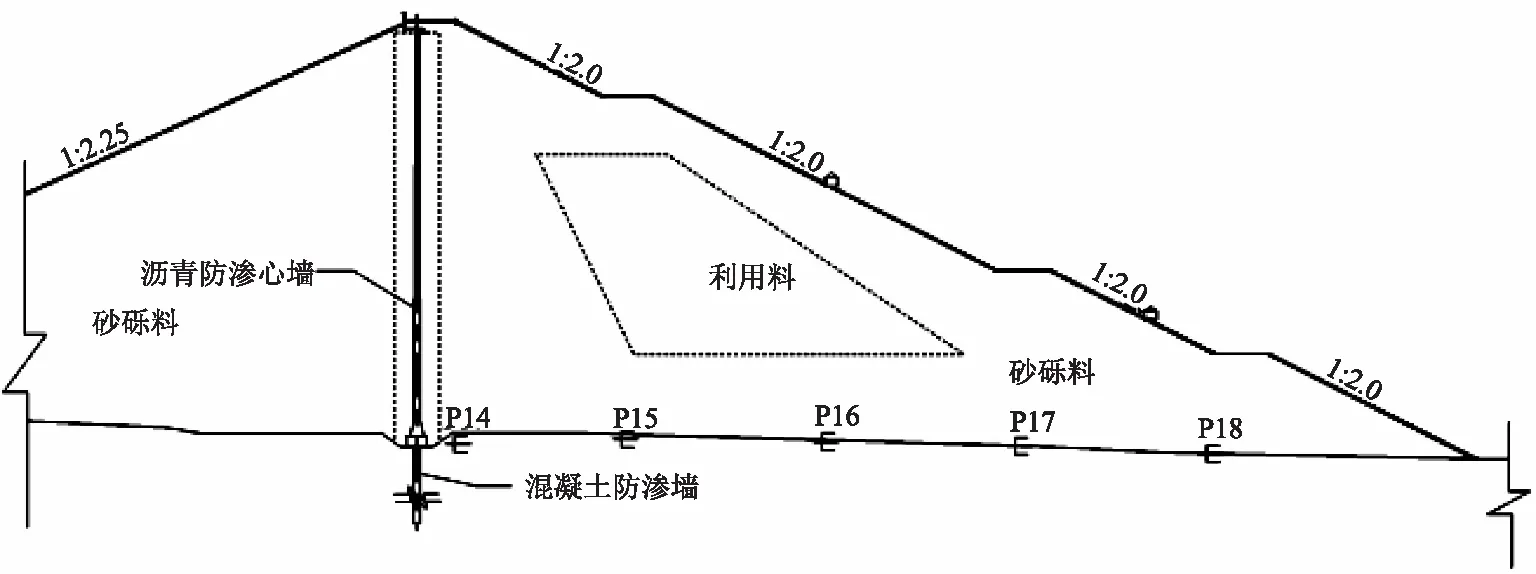

新疆某水库枢纽布置主要由碾压式沥青混凝土心墙坝、溢洪道、泄洪兼导流洞和灌溉放水洞等建筑物组成,大坝及其他主要建筑物抗震设计烈度为Ⅶ度。大坝采用碾压式沥青混凝土心墙砂砾石坝,最大坝高63.8m。坝址处河床覆盖层较深,坝基防渗采用1.0m厚的混凝土防渗墙,最大墙深50m。大坝于2012年10月30日开工,2014年9月12日首次蓄水。

根据沥青混凝土心墙堆石坝施工工艺、结构特点和有关规范要求,心墙和过渡体的监测项目布置如下:

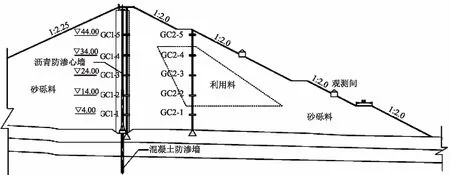

心墙沉降监测通过在心墙下游坝体设置2组杆式沉降管,每组从坝底到坝顶垂向间隔10m各布置5个杆式沉降计测点,其中0+190.00m断面坝轴线下游1m处GC1管,0+260.00m断面坝轴线下游1m处为GC3管,图1为0+190.00m断面杆式沉降计布置图。

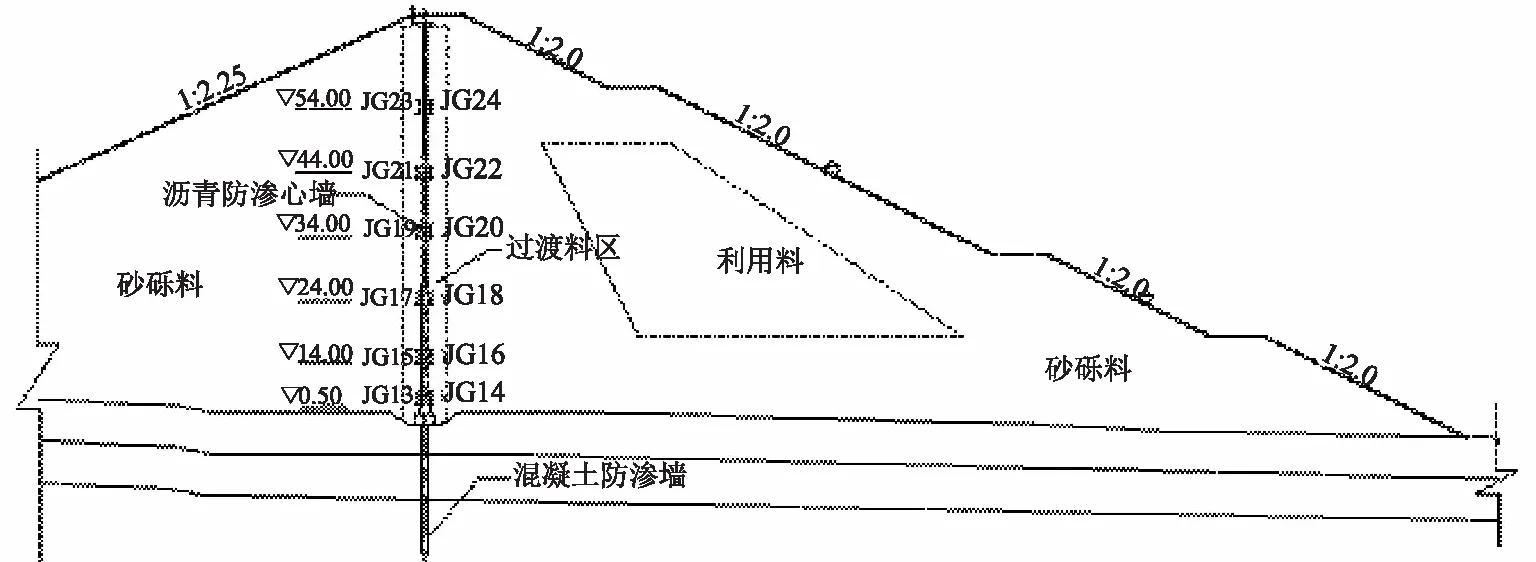

在最大坝高断面,桩号坝0+190.00m处,将固定式测斜仪锚固在沥青混凝土心墙上、下游侧表面,进行沥青混凝土心墙挠度的变形观测,相对高程为8~48m每间隔10m布置(仪器埋设高程和水位等均为以建基面为基准面的相对高程,简称高程),共埋设固定式测斜仪测点10支,图2为固定式测斜仪的埋设示意图。

图1 0+190.00m断面杆式沉降计布置图(单位:m)

图2 0+190.00m断面沥青心墙固定式测斜仪布置图(单位:m)

在坝0+190.00m、坝0+260.00m断面监测心墙与上、下游侧过渡层之间的位移错动,从坝底到坝顶垂向每10m间隔布置垂直向位错计,共计24支,图3为0+190.00m的位错计布置图,图4为0+260.00m断面的位错计布置图。

图3 0+190.00m断面位错计布置图(单位:m)

图4 0+260.00m断面位错计布置图(单位:m)

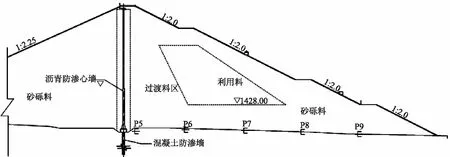

在坝0+190.00m、坝0+260.00m断面监测截渗体下游侧坝体浸润分布情况,沿坝体建基面在坝轴线下游2、30、60、90、120m处分别埋设5支坝体渗压计,共计10支,图5为0+190.00m的渗压计布置图,图6为0+260.00m断面的渗压计布置图。

3 大坝心墙拱效应影响分析

根据相关研究成果[4- 6],施工期间,随着填筑高程的增加和时间的推移,填筑体固结程度越高,拱效应越明显。水库蓄水后,一方面,由于心墙截渗作用,上游坝壳浸润线抬高,坝壳料受到水压力、浮托力和湿化作用的影响,摩擦角和黏聚力降低,石料软化,强度减低,石料间相互滑移补充,从而使石料体积缩小,增大沉降。另一方面,蓄水后随着有效应力的降低,土体将发生回弹。由于以上两个原因,拱效应在水库蓄水后势必减少。因此,根据该大坝沥青混凝土心墙施工期和运行期变形监测资料,结合实际渗流监测资料,从实际施工过程和现场填筑进度出发,分别从时间和空间分析沥青混凝土心墙施工期和运行期的拱效应程度。

3.1 施工期拱效应分析

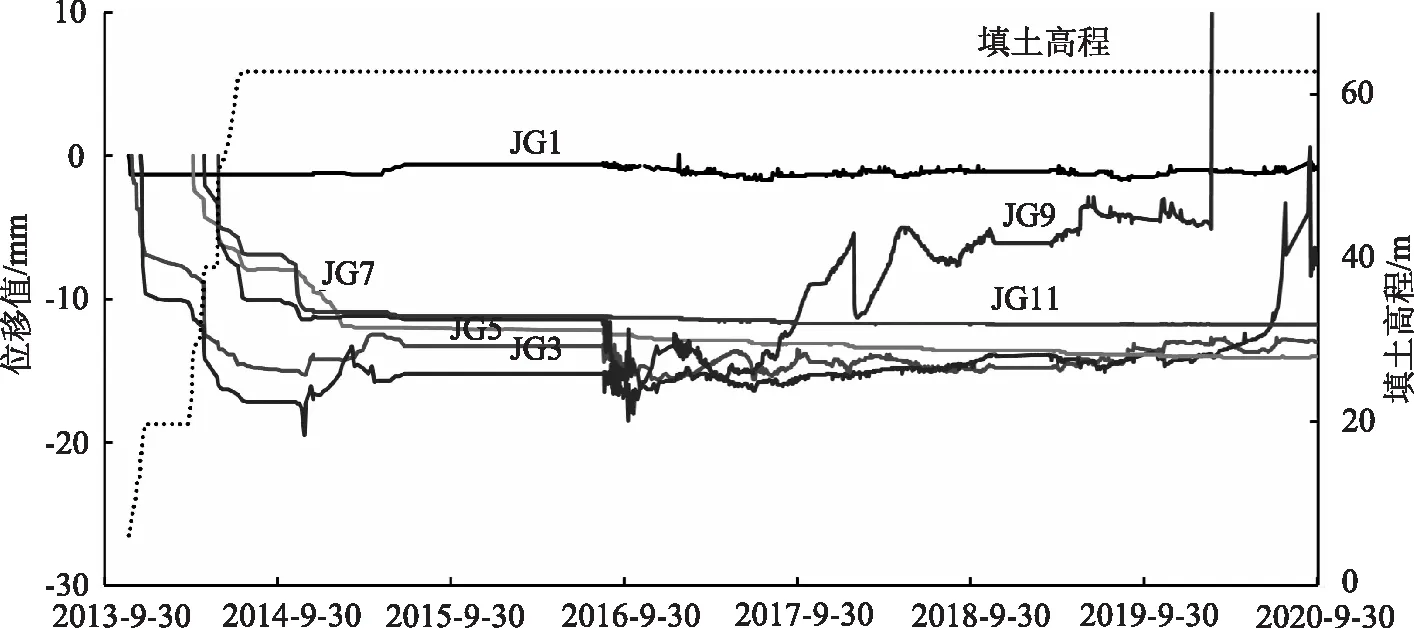

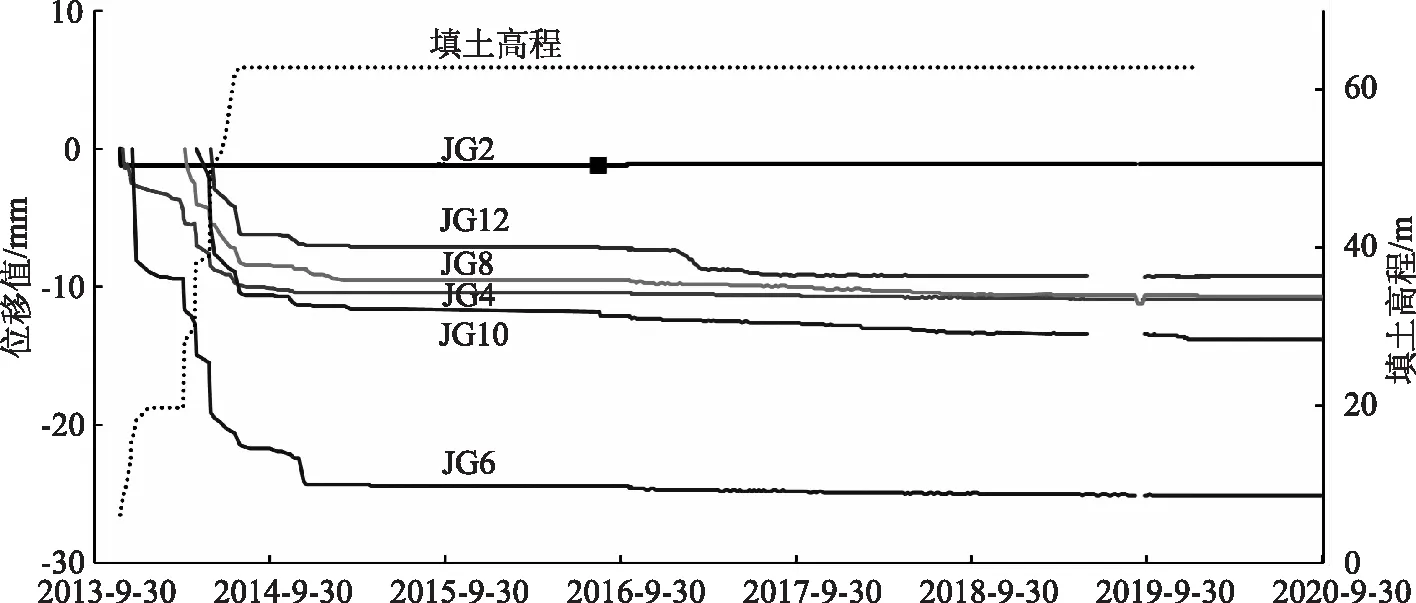

工程大坝于2013年10月开始填筑,2014年8月2日大坝填筑至高程62.8m。由坝体内部埋设的杆式沉降计观测数据得知:两个断面的最大沉降量均发生在约1/3坝高处,即埋高为18m高程的GC1- 2、GC3- 2测点,最大沉降值分别为37.7、43.7mm。从沉降量过程线可知,大坝填筑施工期坝体沉降量随坝体填筑高度的增加而增大,其间沉降量变化速率大于后期大坝运行时的沉降速率,如图7所示。施工期内,完成了沥青混凝土心墙与两侧过渡料之间竖向变形的大部分位移变化,位移错动表现为沥青心墙相对过渡料下沉,筑坝阶段最大变形量为25.7mm,同时位于高程18m的JG5、JG6位错计监测量相对其他变形较大,结合沉降量观测数据可知1/3坝高范围的心墙拱效应最强烈,图8和图9分别为0+190.00m断面上下游位错计过程线。

水库蓄水前,心墙最大沉降发生在0+260.00m桩号的GC3- 2测点,沉降量达43.7mm,约占填土坝高的0.15%,相比同类型大坝蓄水前0.4%~1.0%的总沉降量,坝体内部沉降量测值偏小,可认为蓄水前未产生因拱效应导致心墙竖向应力降低而引起的裂缝。由于水库蓄水过程平缓,水力梯度不大,心墙渗流稳定,难以发生水力劈裂[7],故可以得出结论:挡水建筑物沥青混凝土心墙完整密实,施工质量较好。

图5 0+190m断面建基面渗压计布置图(单位:m)

图6 0+260m断面建基面渗压计布置图

图7 杆式沉降计GC1- 2、GC3- 2测点沉降量过程线

图8 0+190.00m断面上游位错计过程线

0+190.00m断面心墙上、下游侧固定式测斜仪实测值如图10所示。由心墙表面埋设的固定式测斜仪观测数据可知:到2014年8月2日填筑至坝顶高程为止,大坝在施工期内完成了大部分沥青混凝土心墙偏移变形。

3.2 运行期拱效应分析

根据大坝首次蓄水至今的运行期心墙监测资料,由图7的杆式沉降计GC1- 2、GC3- 2测点沉降量过程线可知,0+190.00m断面和0+260.00m断面心墙下游距坝轴线1m各高程处的蓄水期和运行期间沉降量增幅不大。

蓄水过程中,埋设于0+190.00m断面心墙上游侧的位错计JG5(埋高18m)、JG9(埋高48m)测值发生突变,心墙与上游过渡料之间位错变形由下沉变形转变为抬升变形,变幅达12.4mm和41.3mm,断面其他四个心墙上游测点的测值相对稳定,变形仍是沥青心墙相对过渡料下沉,如图8所示。

埋设于0+190.00m断面心墙下游侧的JG2、JG4、JG6、JG8、JG10、JG12位错计在蓄水过程中测值平稳,变形量较小,心墙相对过渡料的变形趋于收敛,如图9所示。

因此,蓄水后上游坝壳料被浸润,有效应力降低,摩擦角和黏聚力降低,石料强度减小,心墙与过渡料的位移错动减小并向抬升变形发展,这有助于降低施工期形成的心墙竖向拉应力,增大竖向压应力,缓解心墙拱效应,预防水力劈裂[8]。

0+190.00m断面的下游坝体距坝轴线2m处的P5测点,在2014年和2015年呈无渗压水头状态,2016—2018年当库水位蓄至相对水位54m以上时,测点均出现渗压水头,库水位和渗压水位呈高度正相关,最大渗压水位为0.804m。P6、P7、P8、P9测点在运行期间均无渗压水头。0+260.00m断面的P14、P15、P16、P17、P18测点在历时5年的运行过程中测值与库水位均呈正相关。2020年9月27日,库水位为59.20m时,0+260.00m断面心墙下游浸润线由0.500m降至-2.500m。

图9 0+190.00m断面下游位错计过程线

图10 0+190.00m断面沥青心墙上、下游面偏移量分布图

综上所述,水库蓄水后,上游坝壳料沉降量增大,施工期形成的心墙拱效应得到缓解。心墙下游渗压水位与库水位相关程度高,浸润线合理,表明心墙密实完整无裂缝,防渗作用显著。

4 结论与建议

文章根据新疆某沥青混凝土心墙坝的施工期和运行期监测资料,分析了沥青混凝土心墙拱效应的产生、发展及消退过程,为同类型工程心墙拱效应影响分析提供了借鉴案例。通过以上分析,可得出以下结论:

(1)大坝填筑期间,沥青混凝土心墙与坝壳料之间的不均匀沉降随填筑高程增加逐渐增大,心墙拱效应增强。

(2)水库蓄水后,上游坝壳料沉降量增大,心墙拱效应得到缓解。

(3)该沥青混凝土心墙坝位于60m深厚覆盖层上,其最大沉降和最大位错变形均发生1/3坝高处,该坝高处心墙拱效应最为显著。

受该沥青混凝土心墙坝监测仪器布置和设计的限制,文章存在以下不足:

(1)监测对象心墙较薄,心墙内部未布置土压力计,心墙拱效应只能通过心墙与过渡层位错变形和上游过渡料沉降变形间接反映。

(2)只分析了顺水流向的拱效应,由于河谷形状及覆盖层的不对称,心墙沿坝轴线同样会发生不均匀沉降,从而产生沿坝轴线的心墙拱效应。