支离的艺术群落与飘零的都市人文

蓝庆伟 Lan Qingwei

1.“都市铆钉:艺术群落在西南”蓝顶美术馆展览现场

2.郭伟,《室内蚊子No.27》,200×180cm,布面丙烯,2003

3 杨冕,《视觉暂留那一刻之二·左》,190×110cm,布面丙烯,2021

“都市铆钉:艺术群落在西南”是笔者于2021年11月在成都蓝顶美术馆策划的展览,作为“2021成都双年展”特别邀请展之一呈现,由文献和作品两部分组成,在回顾西南艺术群落的同时,也展示了西南艺术群落代表艺术家不同时期的作品。展览以艺术群落为关键词切入当代艺术发展史,呈现出历史与当下、地域与全国的关系,恰恰也是艺术群落需要不断讨论的问题。艺术群落是中国当代艺术发展中的重要表征之一,常常与艺术团体、艺术区域等概念相提并论,也是艺术思潮、艺术现象产生的动力源之一,是艺术精神的象征。在20世纪八九十年代,艺术群落——或被称为艺术群体(团体)——更多地体现为一种艺术现象,进入21世纪,艺术群落成为一种艺术家创作空间聚集的概念,遍布全国,并伴随着诸多“自组织”“替代空间”活动的展开。艺术群落的作用与特征有着明显的时代性和区域性,在中国当代艺术肇始期更多地表现为一种自觉与集体意识;进入2000年后,则充满着都市化与市场化的气氛,艺术群落的本体性变得支离;近年来,艺术群落则在艺术产业化的浪潮中浮现出光怪陆离的状态,因艺术家聚集而形成的艺术群落又重新回归为自发性和非目的性的形式。

在艺术精神的表现中,除了艺术作品之外,艺术家本人的风貌也常常被视为艺术精神的表现形式之一。在作品风格中,我们常常看到艺术家在某个相邻时间段呈现出风格、流派、现象作品趋于一致性的创作,这种现象被称为艺术思潮,这一类艺术思潮在中国当代艺术初期的“85美术思潮”期间表现得尤为突出,不仅如此,在此期间也伴随有艺术家的群体现象,即艺术家在生活与物理空间上的主观性聚集。这种物理空间上的聚集现象在2000年之前表现为高名潞所提的“公寓艺术”,无论是20世纪80年代初张晓刚在昆明的宿舍,还是90年代成都的沙子堰,艺术家们在有限的绘画空间里,跨越城市的边界,实现着思想与精神上的交汇。也恰恰是这种群体现象在物理空间上的聚集为2000年后的艺术区现象提供了雏形。进入21世纪后,随着艺术区的陆续成立,艺术家从过往艺术精神的聚集,实现了艺术工作空间上的聚集,但这样的聚集未再产生更强的集体性艺术思潮,反而是随着全球化的发展及信息技术的发展,推动产生了更完整和丰富的个体性观念,正如毛旭辉在评价“都市铆钉:艺术群落在西南”展览时所言:“把这个展览看作是对艺术群落的考查,实际上是一种历史的研究话题,群落是边缘的产物,今天这样的边缘已发生了太多复杂的变化,几乎看不到群落原始的真实影子了,群落是一个曾经的历史现象,现在每个人都通过网络在了解世界和发生关系,智能技术已经瓦解了过去时代的那种相对封闭的群落化,参加这个展览的人,也在参加其他地区的展览活动,甚至人都不用居住在原地,或者说持有更多方面的‘签证’,从这个角度看这是个怀旧的展览。”

对西南艺术群落话题的关注始于2012年,在这一年笔者担任“贵阳叙事:新长征路上的城市零件”策展人,选择以贵阳的艺术群落——“城市零件”——为研究对象,在呈现“城市零件”艺术群落艺术家的作品之外,将贵阳的当代艺术发展做了一次以时间、事件为轴的梳理。2019年11月在完成“从街头到语言:2008年以来的西南行为艺术”展览策划之后,对重庆的“自组织”展览特征保持了持续的好奇和探究。虽然“自组织”“替代空间”等类型的展览在全国其他地区也时有发生,但西南地区的“自组织”“替代空间”与艺术群落有着明显的并生关系,是物理空间和艺术精神同时存在的互补,与20世纪80年代的艺术群体性质相同,它既有艺术家精神聚集的群体性又有创作空间地域上的物理交集。在21世纪的第二个十年,以艺术群落为单位呈现艺术面貌的方式似乎充满了滞后性,但这种滞后性加上西南这个地域特征却呈现出一种生机勃勃的活力——尤其在贵阳,在“城市零件”解散之后的2018年,贵阳“化纤厂艺术区”宣告成立,从名称上便能寻得“798艺术区”“M50艺术区”等中国第一批旧厂房改造艺术区的身影,但在产生的时间上差了近20年。此时包括北京在内的一线、准一线城市响彻耳边的不再是艺术区的兴建,而是艺术区的拆迁和艺术家的驱离,2018年前后的老厂房“艺术活化”显然不再以艺术家为主体,而是挂着艺术名头的文旅综合项目,类似的艺术小镇、乡村、公园不断涌现,“艺术”在成为消费强力催化剂的同时,也无不消解着艺术群落的精神核心。除了艺术区形态的变化,作为艺术群落核心的艺术家们也在发生着悄然的变化。艺术群落概念是一个非主体化的统称,在个体化的发展过程中因主观能动性的不同与客观环境的复杂影响而呈现出多样的面貌。比如在西南地区艺术院校就读的学生在规划未来发展路线时常常收到来自各方的建议,在21世纪初他们听到最多的声音是“去北京”;2010年以来“去上海”的声音日渐响亮;近几年则多了一个“去深圳”。每个方向都有其长处和短处,选择栖息地最重要的还是适合自己。地域对于个人选择而言是客观因素,内心的选择则是主观的。当然这需要对各地艺术生态有充分且客观的了解,在做决定之前最终得询问自己内心在目的论上的真正所求,但结果都未必是“成功”的。在今天,拒绝外流、守持本土的西南艺术群落似乎早早放弃了“成功学”的目的论,反而主要出自一种自发的“非目的性”的聚集,艺术群落带给艺术家的创作动力成为了内化的目的。无论一线城市艺术群落的状况如何,西南艺术群落都有着它的独特性,这种独特性既来源于城市间发展的差异性,又可归因于地方艺术生态的多样性。西南艺术群落既能复原一线城市的艺术生态氛围,又有丰富的创作土壤。其独特性在于当代艺术发展以来的“生命流”、感性、介入。与一线重点城市不同,西南地区当代艺术持续发展的动力与前景在于艺术的自觉与艺术家的自立。而相对于一线城市,西南在地理上的“偏安”,无法遮盖思想上的“先锋”。西南地区少有社会性的压力,为艺术创作留足了空间,也制造了“安逸”与自如,稍不留神就会忘却自我,随波逐流。艺术的自觉源于感性,自立则来自理性。

4.周春芽,《一支红桃》,120×150cm,布面油画,2005

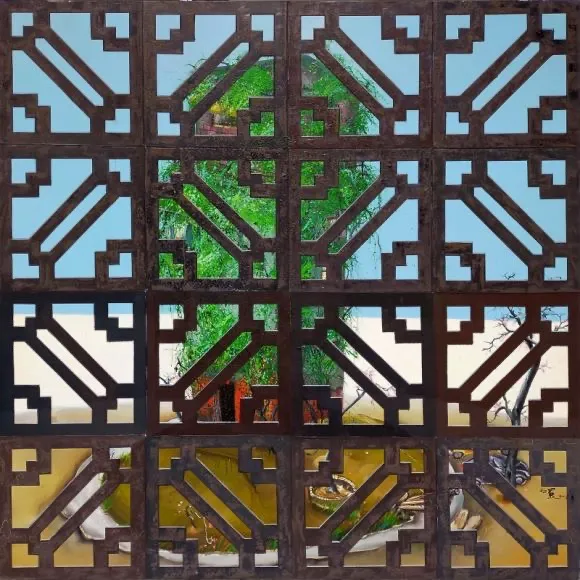

5.石羆,《透出的风景 3》,150×150cm,布面油彩,2016

6.赵能智,《身体的寓言No.6》,180×230cm,布面油画,2020-2021

“城市零件”“都市铆钉”这两个词汇都会让人联想到都市发展,所不同的是,“城市零件”相对中立,呈现一种客观状态,描述艺术在都市中如“零件”般存在;而“都市铆钉”呈现出一种主动性,强调艺术在都市文化中的韧性与力量,深植在城市精髓部分,然后不断地生发生长。伴随着20世纪90年代西南“新绘画”的发展,都市化是其中重要的文化特征,而艺术的发展也裹挟在城市化的进程之中。城市化既成就了早期艺术区的发展,也催生了近年来艺术区的拆迁,让艺术的历史成为任人打扮的新娘。直至今日,在艺术家的不断更迭之中,艺术群落既是上一辈艺术家的怀旧,又是新一代艺术家的恋新,虽然艺术群落的风光不及往日,艺术家的聚集也无法掩饰艺术精神和都市人文的飘零,但在不断更新的艺术家那里,艺术群落始终是一道精神性的微光。