与建筑相关的录像[1]

[美]丹·格雷厄姆 Dan Graham

译者 朱也 Translated by: Zhu Ye

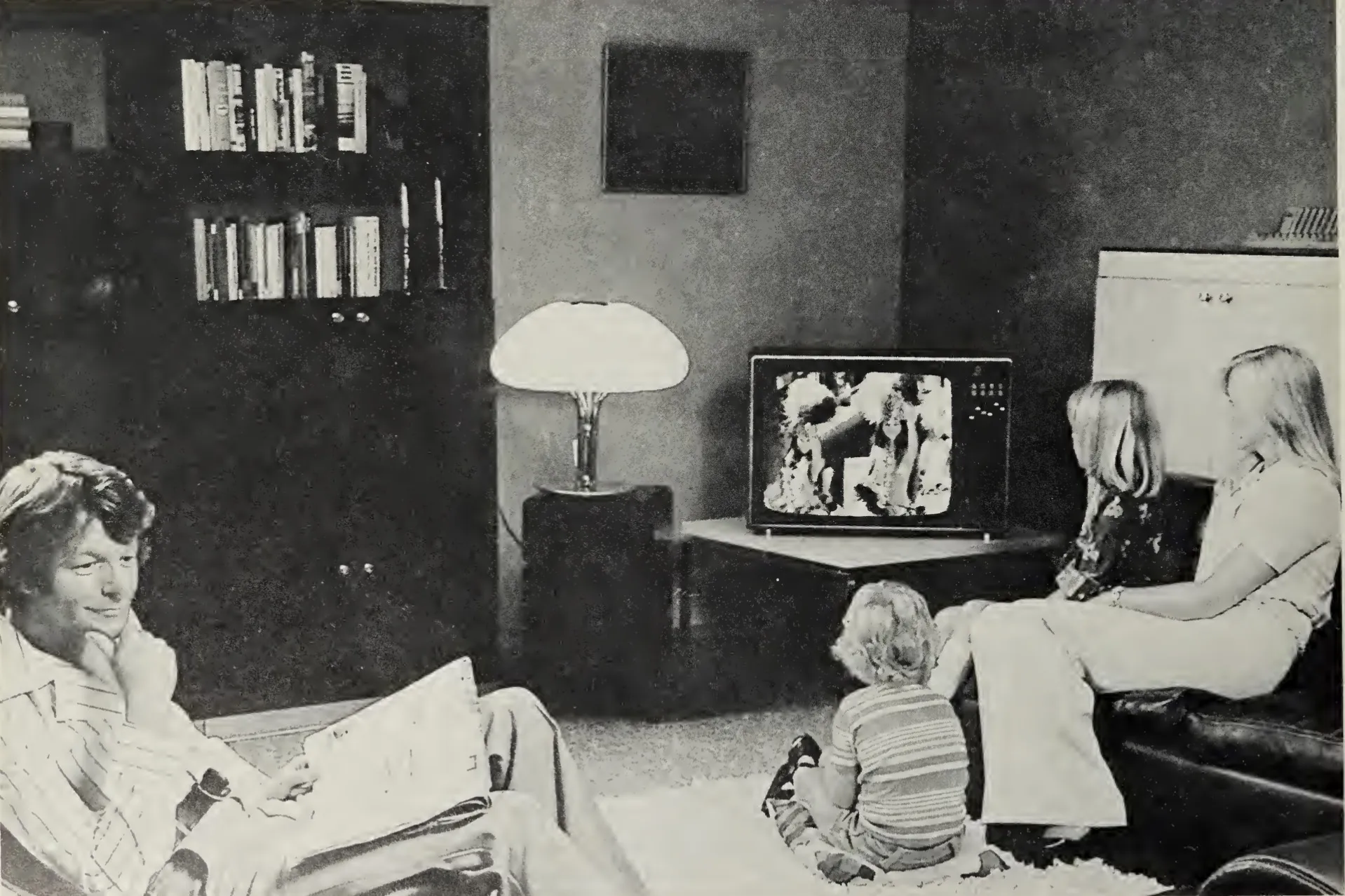

1.丹·格雷厄姆,《生产分布》中有线频道B直播的家庭画面,1976。图片来自《录像-建筑-电视》(新斯科舍艺术与设计学院出版社,1979年,第57页)

建筑的规范同时反映和决定了公共/私人空间的社会秩序和自我的心理感知,且愈发被录像/电视的规范所修饰与覆盖。当被投射在墙面大小显示屏上的有线电视影像在不同的房间、家庭、社会阶层、公私领域之间相互联结、调解,在建筑学(和社会学)的意义上勾连起特定的区域,这些影像便承担了建筑的(和社会的)功能。

电视的历史:战后的郊区家庭

在工薪阶级的主体搬迁至郊区之后,电视于19世纪50年代早期广泛传播开来,他们白天去往城市中心工作,夜晚则回到自己郊区的居所。曾经庞杂的工薪阶级家族已经转变成为小型和微型单元,当他们的工作状态要求更高的机动性,他们必须愿意打包行囊,迅速搬家。因此就像汽车和其他现代工具一样,电视机也被设计成为可搬运的。无论这些工人/消费者身处何处,这样的产品设计都能够让他们迅速插上电以使用。至于为何电视以一种中心控制传输的形式输送至私人的电视机中和被动的居家观者面前,有以下几点原因。首先,电视作为商品被生产出来,必须足够低价以迎合大众市场,以及足够便于运输以随家搬迁。此外,广播电视传输被动和单向的属性提供了非参与性的娱乐方式,摆脱了技术上更有组织的工作生活带来的压力。家庭和住房的私人区域已经成为工人们在休闲时间的静居之处。电视节目使得人们感到自己在这私人空间中毫无压力地和更为广阔和公共的世界联系,人们在家庭生活中得到庇护,且无须为外部世界的诸多要求所烦忧。电视,往往是在住宅或者类似住宅的建筑空间(友好的邻街酒吧)中,被面对面、亲密无间的家庭或者形同一家的群体所观看,由此电视以家庭(family)为主体对象。

电视:作为住宅和家庭的哈哈镜

在隐喻意义上,电视或许能被看作是一面镜子,正在观看电视的家庭在这其中会看到一个理想化的、被意识形态化扭曲的自我映射再现于电视的经典体裁中:情境喜剧或肥皂剧。当电视节目中出现了美国典型家庭时,它象征性地代表了美国家庭自身的形象。其他类型的节目,尽管并非完全再现了美国家庭,也以家庭般的结构被组织。比如,在当地(“快乐新闻”)新闻简报中,一个新闻人的“团体”就“代表”了一个理想化的幸福家庭,正处于闲暇时刻——在工作和刚结束工作的娱乐(或者疲惫)之间,那时他们可以“成为他们自己”。他们是许多家庭在晚餐或酒会时看电视新闻的变形的映像。

作为电视的录像:一个美国家庭

1971年,克雷格·吉尔伯特(Craig Gilbert)为美国教育电视台(American Education Television)制作了《一个美国家庭》(),这是一部全12集、每集一小时的周播视频纪录片,在播出之前经历了9个月的拍摄和剪辑。它关注的是圣巴巴拉(Santa Barbara)的劳德一家(the Loud family)的家庭生活。他们被选为典型尤为合适,因为其经历了所有似乎使微型家庭离散的冲突。作为一个概念,该系列或许应归功于艾伦·金(Alan King)的美国哥伦比亚广播公司(CBSTV)出品的一小时纪录片《已婚夫妇》()、弗雷德·怀斯曼(Fred Wiseman)的摄影风格,以及沃霍尔(Warhol)的一些理论和他介入但冷漠的摄影作品。克雷格·吉尔伯特的设想是将这个系列影像当做一项人类学田野研究,但他并没有对异域文化进行记录,而是研究了近乎同步观看节目的观众自身的文化。正如吉尔伯特所说:“如果我长时间拍摄任意一个美国家庭,我将揭示美式的神话、价值体系以及互动方式,并通过某种方式应用到我们所有人身上。”劳德一家似乎就是观众于大多数晚上在电视上看到的那些家庭的“代表”。

霍勒斯·纽科姆(Horace Newcome)在《电视:最受欢迎的艺术》()中指出:“孩子们是摇滚音乐家、舞蹈家,关心学校、他们的朋友和宠物。他们的问题与金钱、汽车和兼职工作相关。在某种程度上他们以这种方式看待自己,在某种程度上他们为永存的摄像机表演,成为电视幻象世界(fantasy world)中的一部分。正如最年长的儿子所说:‘每个人都想主演自己的电视剧,不是吗?’(这句话是他的英雄安迪·沃霍尔(Andy Warhol)所发表观点的一个转述:“未来十五分钟,每个人都将成为明星。”)”但是随着系列节目的推进,我们在电视中的家庭与现实中的家庭之间看到越来越多的差异。

当这个节目初次呈现时,观众给出了负面回应。美国家庭的理想遭受了质疑:人们认为,劳德一家并不代表典型的美国家庭。此节目或者说劳德一家的生活作风被标榜为“消极的”,影像的剪辑被认为是带有偏见的。起初,评论家们认为这个节目是对美国家庭,或者说仅针对富裕的加州家庭“粗浅的、琐碎的和物质主义的”一面的抨击。他们认为劳德一家“都太典型了但不像我们”或者完全不具有典型性,甚至是对正常美国家庭有意的歪曲。首先将观者对节目的主观投射从实际播放的视频中区隔开来就很难。由于影像缺少画外音的旁白叙述或者故事线,因此很难建立起一个共同的且“客观的”参照框架。

如果抛开“电视真实”(TV reality)的客观化惯例,观众很难与其他很相近的美国家庭产生认同。认同能通过一个观者/观者家庭在意识形态上疏离的/扭曲的形象更为自然地建立起来,换而言之,这是一个理想化的过程。劳德一家的形象太过接近于镜像,以致于无法建立起无疑的身份认同,或产生共鸣。

另一个反对意见认为此系列剧集是对隐私的侵犯,只为满足观者的窥视癖。但这一异议忽略了像《偷拍相机》()或《新婚游戏》()这样节目的存在。它忽略了电视观看中内在的窥视:就其和单向影像的关系来说,观者正处于一个隐藏起来的“窥视汤姆”(Peeping Toms)的位置。许多通常的操作惯例,比如故事线和各种剪辑规则,都倾向于掩盖这窥视的存在。

因此,《一个美国家庭》让观众自我觉察到了他们自身的窥视癖。通常来说,录像(以及电影)以不留痕迹的方式掩盖、伪装并隐藏他们对观者心理状态的操纵。最终随着节目的推进,明星家庭崇拜的诞生,使得作为旁观者的我们和这一家庭令人烦恼的“相似”得到了解决。他们的个性特征,不再和我们“相近”,而是具有一种光晕,有助于他们售卖各种消费产品(录像带、自述和书籍);他们被物化为市场的商品。

作为城市规范定义者/城市规范解构者的录像

我1976年的一件作品指向了录像作为当下的、建筑意义上解构性媒介(之后)的开放性可能。它包含在作品《生产/分布》()中描述的双频道的使用。在正上演的当地代表性的“快乐新闻”节目中,舞台布景的空间旨在虚拟地再现观众内部心理空间的体验和外部客厅空间的投射,其中特定的观众被预设为与外面的世界隔绝的。

电视营销的是理想化的幸福家庭的观念。正如“快乐新闻”节目所模拟的,其由新闻主播——父母——他的儿子和女儿、叔叔和阿姨组成。父亲或母亲是一个在家休息的放纵的形象,而更活跃的儿女们正致力于(真正参与)发展当地新闻,前往新闻最初发生的地点。虽然新闻本身可能并不好,但新闻带给人的总体感觉是一种慰藉。新闻报道(无论多么可怕)都以玩笑被呈现,或者也可能遭受来自新闻“家庭”内部圈子不同成员的挖苦甚至是讥笑。

现实家庭成员的屏幕“再现”,和(围绕、超出屏幕所框制的空间的)在现实演播室空间和特定观者的真实家庭生活中真实发生的现实,形成了鲜明的对比。电视新闻节目是正观看它的家庭现实的一面哈哈镜。真正的当地新闻,并不在于它在电视上的“反映”,而是在其观者的家中。

“快乐新闻”的时间被安排对应在工作和晚餐前在家的放松时间之间;这是外部世界与自我沉醉的“内部”世界之间的一个过渡时刻。由于这正值打工人下班回家,它也是从公共的框架到家庭内部空间框架的过渡时段。就像鸡尾酒的“欢乐时光”一样,它具有社会学意义上的重要功能,即完成公共领域向私人领域过渡的仪式。

电视新闻节目往往根据即时性而构建,因为对于它显示的内容即新闻报道来说,其正在每位观众生活世界的时间/空间中同时发生。然而,在典型的每日新闻节目的实际构建中,并不存在无中介的即时性。新闻“快报”(“action” news)是在故事发生以前就计划好的,以便摄像机、摄制组和记者能在事件发生当场。事实上,大多数新闻报道只是以略有不同的形式日复一日呈现的故事和刻板印象罢了,和其他虚构性的电视节目并没有多大的不同。和其他节目不同的是,他们是独立的片段、剧集,以及每小时或半小时节目的组成部分,共同构成了一个在某种程度上预先已经确定下来的完整故事。

公共/私人规范

公共的和私人的之间的对立可能有赖于建筑传统。依据社会惯例,窗户是私人(内部)空间和公共(外部)空间之间的中介。所见的内部定义了广泛接受的隐私概念,又或者说被广泛接受的隐私概念所定义。住宅,作为一种建筑划分,将私人个体与公共个体分离开来,并各自准许了一些行为。《户外录像投影》(,1978年)展示了住宅之外的录像放映是如何发展起来的。《昨日/今日》(,1975年)考察了声音和视觉的日常生活节奏。隐私的含义,除了仅区别于公共性之外,还与其他社会规则有着更为复杂的联系。例如:私人住宅仅限家庭的成员出入;房子里的浴室是私人的因为它每次只允许一人使用(而公共场所的厕所是公共的,因为它同时允许很多人进出,但也有性别限制);在某些特定的时候,家庭儿童或成人成员的个人卧室也可被视为私人卧室。违反这些规范会被道德制裁。这里有些领域反映出过渡性的社会变化。公共执法中对私人谈话的录音就是这样一个位于个人(包括对专有名词“隐私”(private)的理解)权利和伸张正义或知情权的公共权利之间的,尚未解决的议题领域。录像监控摄像的广泛使用也涉及到类似的道德/法律问题。录像的使用会对家庭结构产生社会心理学的影响:例如,若孩子一直被父母用摄像机观察,那么孩子就失去了在私人领域表现出差异的权利,即对公共身份和私人身份有所区分。

录像和监控

上市企业的城市中心的中庭空间是一些新式的内城区公园、广场和博物馆园区,位于纽约市和其他美国城市中心的公司总部大堂,在20世纪60年代末和70年代被修复。显然,这些都是企图用社交、公园、购物和餐饮空间将毗邻企业的内城区高层塔楼的区域变得人性化的尝试,其早在20世纪60年代中心城市变得危险和贫瘠时就已不再。这些温室式空间中种植的植物和太阳能照明展示出企业对自然环境负责的形象。中庭的存在理应归功于城市建设的权衡,即用公共空间换取更多的城市允许开发商建造的建筑面积。

作为私人持有和经营的公共区域,这些空间往往受到通过大楼(通常来说)隐藏的电子系统以及穿制服的警卫的视频和音频监控。

企业中庭空间构成了和郊区购物中心竞争和类比的一种途径。随着一大部分中上层阶级从郊区搬回城市,中庭的设计也被扩展为集购物和餐饮于一体,同时它也逐渐开始映射出郊区的形式。

在城市中,纯粹的建筑形式经常被已应用的口头、图画广告或企业标志所修改或颠覆。建筑的含义与标志(或者行人沿路或汽车街道立面的标志顺序)的相关性,和作为独立形式的建筑物的相关性是等量的。安妮·罗里默(Anne Rorimer),在我1981年在芝加哥大学文艺复兴学会(Renaissance Society at the University of Chicago)和英格兰的牛津现代艺术博物馆(Museum of Modern Art in Oxford)所举办展览目录的“建筑和符号”(Building and Signs)中,将《城市中庭的郊区录像视角》()和另一个作品《城市边缘》()联系了起来,写道:

考虑到电视信息主要与家庭内部环境中的观看有关这一点,将监视器安插到花旗公司(Citicorp)场域内具有双重意义。 这里,在这座多功能城市的中心,花旗公司的常客面对的是一个私人住宅的外在形象。当花旗公司将郊区的自然元素引入其室内设计构造的理念中,录像引入的是一个现实郊区住宅的视图。录像中展示的一个真实的住宅在这种情况下比周围环境的人造自然更具有真实性。录像作为再现在给定的环境框架内设想了一个独立的现实。

和花旗公司的作品相关,《城市边缘》的意义来自其公共环境——在费城火车站,格雷厄姆在车站大厅的标语下安装了三台电视显示器,标语上写着“通往郊区列车的楼梯”(Stairway to Suburban Trains)。正如排成一行的标语一样,显示器上一辆汽车驶过一排新建郊区房屋的影像,直观地宣告了列车和观众的目的地。作品被设置在公共车站而不是传统艺术环境中,这提示着观者应在当前存在的二分和冲突之间“建立联系”。

城市环境中的符号/ 作为符号的录像

从符号学来看,录像是城市环境的建筑和文化符号。

1、建筑顶上的符号(录像)

人们可以看到一行依次排列的符号。每个符号都从其排列前后的符号中突显出来,相对于环绕(并定义)其本身的其他符号而言,拥有一个既定的、独立的含义。为了传达意义,符号必须遵守和周围符号所共有的一般规范,并与其他符号区别开来,建立自身和其他符号的相对位置关系。每个符号的意义最终就取决于自身和其他符号的相对位置关系。

文图里(Venturi)和劳赫(Rauch)1961-63年的公会住宅,是由贵格会(Society of Quakers)赞助的老年廉价公寓,乍看像是仿制了战后普通釉砖式样的低薪住房的外墙。更细致的观察才会发现,其所运用的装饰透露出文艺复兴和矫饰主义宫殿的风格。在那里,一个装饰性的希腊和罗马神话雕像被放置在屋顶上,刚好在超大入口的正上方。类似地,在公会之家,一个大型的当代雕像被放置在一个超大门口上方的屋顶。这是一个超大的镀金的电视天线,其象征着文图里眼中住宅内部居民的主要职业;它也同样与战后住宅顶部常见的装饰有关。这装饰带着讽刺意味地破坏了这中立的、功能性的、未经装饰的“盒子”,因而得到了国际风格的现代主义建筑的青睐,进而成为主街道民间风格建筑“装饰棚”(decorated shed)的有力支持,在那里符号的加入赋予了功能性盒子以符号学意义。在建筑物主要内部用途的象征意义中,有一种表现主义的,具有讽刺意味的同情(类似于诗歌)。最后,这位建筑师还想承认电视在文化和家庭结构中的真正作用,并视其为美国家庭建筑和生活的一部分。独户住宅屋顶上的电视天线由此成为温馨的家的象征,就像烟囱一样。

20世纪70年代,对环境的担忧引发了一种新的文化风气。只有对公众个人进行当地和全球的生态环境教育,自然资源的保护才有希望。文图里、劳赫和斯科特·布朗(Scott Brown)为南卡罗来纳州夏洛特市(Charlotte, South Carolina)的一个市中心地区设计了一个科学博物馆,以满足上述流行的对特定地点的生态信息需求。设计以室外建筑物作为符号标志。博物馆步道的展示窗将呈现一个“在场展览”,在展示窗的正上方有一个条屏“以滚动着的电子标语的形式向路人传达正在这世上发生的生态事件消息”。博物馆的侧面、入口处和屋顶都构成放大的巨型模型的一部分,但在普通的博物馆内,它将只是南卡罗来纳州四周地形的小型地质模型。入口的两侧用放大的地层模型作为模拟景观,称得上是一个小型的室外公园。其中一个设计方案里,一个形似H.C.辛克莱天然气公司(H.C.Sinclair Gas Company)先前标志的“恐龙迪诺”(Dino the Dinosaur)的大型恐龙雕像,将被放置在地层屋顶上。这些标志符号的尺寸、高度和位置是生态运动信息的基础,它们从传统意义上室内博物馆的展陈被转移到小城市的主街道:更小的尺寸、集中人口的分散,向信息化的、低能耗政治经济的迈进是必要的。博物馆的规模和位置作为标志使得电子符号中的生态信息凸显出来,和从汽车上看到的商业广告构成了有力的竞争。

2、作为建筑的镜和窗的录像

建筑中的录像在符号学意义上同时起着窗和镜的作用,但又颠覆了两者的作用和功能。建筑中的窗是被分隔的空间单元的中介,同时框定了从一个空间单元到另一个空间单元的惯例视角;而建筑中的镜子则定义了自反性空间的闭合回路和自我的闭合回路。

一个镜像会对人类观察者的动作进行光学反应,随观察者的位置而变化。当观察者走近镜子时,镜中房间环境的视野变广变深,观察者自身的镜像也被放大了。相比之下,显示屏上的影像就不会随着观看者因位置变化而带来的视角变化所改变。镜像联结了主体性与感知者的时空轴。在光学上,镜子被设计为从正面观看。投射到录像显示器上的正在观察屏幕的观者影像,由观者与摄像机位置的关系决定,和他/她和显示器的关系无关。经过一段距离的传输,感知者的视图从摄影机传输到显示器可能是即时的或者是延后的,显示器的画面因此可能会接近或者远离当时感知者所处的时空。与文艺复兴时期绘画的平面视觉不同,影像中的几何平面让位于模糊不清的立体轮廓和穿透的深度。围成一圈的镜子将内部空间的所有对象都外部化了,这样它们就会出现在正前方的平面即镜子上。在线性封闭空间内,镜子创造了一个幻象的透视盒子。镜子的对称性企图掩盖或抹去时间的流逝,因此整体建筑的形式似乎超越了时间,而建筑内部所充斥着的人类的运动、行事和渐行的变化,便失去了意义。当镜像被感知为某个静态的瞬间,场域(时间和空间)似乎变成虚幻的永恒。相反,在录像中看到的世界,仅仅处于短暂的波动,并主观地和观看的时间相联结(因为两者是一致的)。

录像反馈系统 I

通过一个循环录制的延时录像反馈系统,观者几乎可以即刻在显示器上看到自身影像的重现。因此,他们行为的自我形象和他们意识的内在精神状态——和他们的意图有关。在镜像中,如此观看一个分离状态的自我形象会消磨对自我的感知。相反,反馈既创造了一个持续学习的过程,又创造了对在流动中无尽延展的当下时间的主观感知,是一个和不确定的未来目标以及对即时过去连续不断的再体验相关的内部时间。早期的录像艺术家,如保罗·瑞安(Paul Ryan),将录像反馈过程比作拓扑的莫比乌斯带:

莫比乌斯带是这充满力量的录像带的模型,从外部纳入我们自身……(以及)避免……机器性能的闭环。人们可以学着将录像带的延展当作自我的一部分,由此可能让延伸出去的部分重回自我,重新处理后再现于个人的时间绕带。

软装家具设计和录像反馈

与20世纪60年代后期的柔软的、拓扑结构的、充气的家具并行一致的是,从身体反馈的层面以及从主观与客观的心理生理状态的相关性来看,自我指涉的心理意识也被录像反馈所诱发。拓扑形式结构的充气塑料家具被认为能将触觉体感和内心状态联结到一起。软装可以作为内部或外部新意识的模型,或将边界性的个体自我与群体经验相分离:

意识可能被投射于……使用塑料膜的软控制系统,意识在此结构及其和用户的关系中是内在的。 一个(拓扑)克莱因形式的沙发是朝着此方向发展的可能路径,它可以由强聚氨酯制成,可供充气。通过气压的变化,人们可能在运动中相互关联。

1、软装家具和电视

艺术家约翰·张伯伦(John Chanberlain)无外包的泡沫橡胶沙发有和上述充气家具类似的作用;动态的身体感知相当于坐客的意识状态感知。这种感觉并不同于观者自我的纯粹视觉上的传统立场,观察着设计或艺术形式。泡沫橡胶有一种类人感。 由于其通常用于椅子、床垫或沙发的内部填充,泡沫橡胶很少单独作为视觉表面被呈现,而是常常作为由身体表皮和内部肌肉带来的触觉和冷热的感知被体验。

将未加工过的泡沫橡胶直接暴露在空气中,不用常见的皮革、橡胶或布来包裹“皮肤”,张伯伦的座椅和沙发的表面像表皮被剥落一般。这种内在的陈旧(built- in obsolescence)将它们与20世纪60年代末波普艺术和建筑的一次性理念联系到了一起。讽刺的是,他们把尚简的现代主义美学又推进了一步。一件米斯·范德罗(Mies van der Rohe)的椅子或沙发,尽管它已经简化为他者的外观有支撑的物质手段,在其表面之下仍然隐藏支撑主体的材料(如橡胶)。张伯伦家具未加工的泡沫橡胶表面则揭示了这一点。

电影是由独坐的观众在黑暗的空间里观看的,不同于此,电视通常是在一个家庭或类似家庭的环境中被集体观看,最常见的是在客厅的沙发或舒适的椅子上。在1979年德国科隆“西方艺术”(Westkunst)大型展览的一件装置作品中,张伯伦将电视观看环境与他的泡沫橡胶家具结合到一起。一张超大的泡沫橡胶沙发,两端各放一台电视机,来访者们可以舒舒服服地躺在这硕大的沙发上观看录像。将电视放于沙发两端,是对美国很多汽车站候车室的椅子前挂着的投币式电视的模仿。此展览是对西欧从第二次世界大战结束到20世纪70年代末美国艺术占主导地位的时期的一次调研。初看时,出现在张伯伦电视沙发屏幕上出现的影像似乎是“典型美式”(All- American)的快节奏电视广告,描绘了“美国梦”的美好生活。但讽刺地是,这最初的印象是矛盾冲突的;仔细观察之后,观者就会发现,每条电视广告都是对商业广告的无用“摘录”(take),播出前须被重制。每一个“错误”或“失误”都在无意识中揭露出由意识形态决定的惯例,这些惯例建构了广告业对美国消费者的“梦想”的人为设想。

2、录像作为社会心理模型

便携式录像设备在20世纪60年代开始广泛用于大学,最初被心理学家、社会学家和人类学家用于教学和研究。非正式的社会团体被记录下来,即刻的录像回放,作为主体行为的反馈。录像反馈也被用作教育心理学家和社会工作者与其对象互动时的技巧。类似地,田野人类学家也用录像记录,并和(为)他们的研究对象一起回放这些“研究”。同时,人类学家将能够就他们施加于情境的任意文化/科学偏见来看待他们自己的行为。录像的回放能够使社会科学家分辨出他们自身“客观”的观察实际上反映了他们作为互动参与者的“主观的”观察和立场。目标是让研究对象和科学家都能通过作为学习过程的录像回放的中介作用来学以致用这些经验。

我有许多早期的录像作品是作为教学情境的一部分在艺术院校非正式地展出,所以“演出”的观众有很多是学生。我将社会心理模型作为基础图式。这些指涉艺术和艺术批评立场的“科学”(scientifc)模型,经常被引用为当时艺术创作方法论的理论支持。拉康心理学、女性主义和现象学描述就是上述理论立场的举例。

录像反馈 II

当观察者通过录像循环看到自己的影像即时、持续地在屏幕上回放,他们的自我形象通过在自我感知中加入时间性,将他们的自我感知与他们的精神状态联系起来。这将自我感知从一个如镜像般独立的静态图像的视角中移除。这反馈既创造了一个持续学习的过程,也创造了一种主观感觉——只有在流动中无限延展的当下,而没有一个固定的未来或过去状态。整体而言,反馈被(由·贝尔塔兰菲 Von Bertalanffy)定义为“一个循环的过程,在这个过程中,输出的一部分被作为反馈的初步结果信息反馈到输入中,系统由此得以自我调节……反馈机制可以通过反馈到系统中的‘学习’信息,反应性地达到更高组织的状态。”

在观看/存在成为录像反馈回路的一部分的情况下,观察到的(自我)行为和假定不可被观察到的内心意图之间不再有隔阂。当观察者的反应成为其感知的一部分还同时影响他们的感知时,意图和显示器上显示的实际行为之间的差异会立即作用于观察者未来的想法和行为。在《现在连续过去》(),有两种时间模型可供对比,其一是在这件作品的(自身)镜像中看到的传统的文艺复兴透视视角下静态的当前时间,其二是录像反馈循环的时间。

延迟录像和镜子的结合设置让观者看到通常无法见到的:同时作为主体和客体的他或她的自身。正如赫巴赫(Huebach)所指出的,旁观者意识到他/她自身在行动和被操控依据的是:当他/她在制造出一个映射的同时发现自我正在被映射,他/她分成了主体和客体、意识和影像。影像分离了个体,但是不正是他/她生成了影像,或者说是影像描绘了他/她吗?20世纪60年代现代派艺术的一个前提是直接呈现当下——作为纯粹的现象学意识,而不受历史的或其他先前意义的染指。这世界可以被体验为纯粹的存在,自足的和无记忆的。呈现的每个特别的当下都是独一无二的或全新的。我的延迟录像装置和表演的设计均运用了现象学的直接性这一现代主义概念,预示了观众对自身感知过程的存在的觉察;同时,它们通过表明定位一个纯粹的现在时是不可能的来批判这种直接性。

过去的未来

对过去(现在)的记忆取决于每个不固定时刻的对一个预料中未来的投射。这个未来不是确定的或被决定的,而只是一组不断变化的可能性。当下不过是一系列过去的碎片记忆,通过对一个可能的未来的投射而获得意义。未来学和考古学之间有所联系。《过去的未来分散注意力》()是一项与罗纳德·大卫·莱因(R.D.Laing)“分裂的自我”理论(盛行于1972年)相关的表演练习,是录像表演情境中录像反馈回路效应的延伸。

历史记忆

我近期的影像作品旨在修复历史记忆,比如1983-1986年的《摇滚我的信仰》()。历史主义的观点认为我们对过去的一切了解都依赖于对当前时兴的解释,我的意图与之相反。在历史主义这没有真实的过去,只有对解释的覆盖和对过去的模拟。与这种将历史视为一种模拟的观念相反,有可能存在这样一个真实的、虽然隐藏着的过去,几乎已从意识中被根除,但在未被新的主流意识形态所掩盖的时刻短暂可循。这个常新的神话和商品的角色有关。商品制造了一个关于永恒的新的梦,贬损和遗忘这最新的当下之前的一段时间。它贬低并切断了与刚刚过去这段时间的商品相关的(未完成的想法和项目)影响的联系。新的商品创造的神话幻梦——在不远的将来永远“进步”的梦——永远无法实现,因为它总会被下一个“新”所取代。

注释

[1]此文出自以录像艺术为主题的文集《阐释录像:录像艺术的基本指南》(),由道格·霍尔(Doug Hall)和萨莉·乔·菲佛(Sally Jo Fifer)主编,由光圈出版社/湾区录像联盟(Aperture/Bay Area Video Coalition)于2015年出版。作者丹·格雷厄姆(Dan Graham)是20世纪末21世纪初美国当代艺术的重要人物,兼为作家、评论家、画廊主,创作涉及录像、装置、行为等多种媒介。此文由格雷厄姆此前出版的一些文论汇编而成,来源有:《录像-建筑-电视》()、《建筑与符号》()、《关于建筑的艺术/关于艺术的建筑》(Art in Relation to Architecture/Architecture in Relation to Art)、《符号》(Signs)和《美国式家庭》(An American Family)

[2]译者注:“快乐新闻”指美国战后以娱乐的方式传播所有新闻类型的新闻形式。

[3][美]霍勒斯·纽科姆(Horace Newcome),《电视:最受欢迎的艺术》,加登城:双日出版社,1974年。

[4][美]安迪·沃霍尔(Andy Warhol),斯德哥尔摩:现代博物馆,1968年。

[5]译者注:“偷窥汤姆”,来自一个英国历史传说:戈黛娃夫人为说服丈夫减轻对小镇穷人的苛求,裸体骑马穿过考文垂的街道,和镇上所有人约定在这过程中不看她,但汤姆打破了信任,暗中偷窥了她,所以被称为“偷窥汤姆”。后多以此语指代偷窥狂,尤其是那些为了满足自我欲望而偷偷观察人们的裸体或性行为的人。

[6]作 品 《 生 产 /分 布 》 (),两个有线电视频道版,1976年。除了常规的商业广播之外,这件作品还利用了当地环境的两条线路。两个有线电视节目都将进行直播,并和本地电台的商业节目同时播出。任何由本地制作的商业节目都可被采纳,比如,本地的晚间新闻节目。有线频道A的直播视图来自放置在正录制当地商业节目的演播控制室中的一架相机。节目采用了广角镜头,摄像机旨在透过舞台上的玻璃面板展现整个舞台布景、周围的摄像机、摄影师、导演、助理和其他节目制作需要的的技术人员和技术操作。放置在舞台内、舞台后、和控制室多处的麦克风被混合到一起,伴随着视觉影像出现。他们完整地呈现了在一个商业电视节目演播室的封闭空间内所有发生的关系。有线频道B的直播视图来自一架放置在社区中代表性的家庭房子中的相机。它显示观众正在家中观看当地商业直播节目(视图同时呈现了电视画面以及在场的观者)。摄像机的视角是固定的。在某个特定的时间节点,住户可能会也可能不会在房间里看电视。记录着在直播期间发生的一切活动,来自房子中所有房间的各种声音彼此混杂着,伴随着摄像机的画面出现。当地社区中的任何拥有有线电视的人,可以通过除商业频道外其他频道间的跳转,看到频道A如何在节目录制过程的语境中呈现了这个当地节目,且在一个代表性家庭居所的框架之下;或者转到商业频道,成为正在家中观看某个当地节目的人们自己。

[7]作品《户外录像投影》(),1978年。在很多住宅中,其内部由“图画窗”(picture window)提供的有限视野仅仅给外面的人描绘了一幅传统规范可被接受的画面。其余放置在房子前的传统装饰也同样表现了房主的个人特征。这里有一个大型录像放映屏幕被放置在前面的草坪上,正对着人行道上的行人。它显示的是屋内这家人正在观看的电视节目的影像。当电视机关闭时,户外的录像放映也会停止;当频道被更换,也能在屋外放大的公共屏幕上被看到。亮着的电视广告将会同时指向人工的被照明的符号,比如月亮。

[8]作品《昨日/今日》(),1975年。公共空间中的一个视频显示器显示的是旁边第二个房间视觉活动的即时画面。这个空间是一个有特色的存在,其住户的日常活动遵循着一个和一天中特定时间相关的规律性的、周期性的既定日程。在这里人们讨论正在进行的活动(告知接下来的安排),给进入其中的人的角色或者意识施加特定的影响。显示器上的视觉画面伴随有声音播放,音频来源是第二个房间前一天同一时刻的录制。由于被预设是以同样的速度播放,因此声音和画面这两个时间连续体既能够被分开观察,也能够被一同观察。视觉活动和声音可能或多或少地有节奏性分段,发生交叉或实际重合。由于房间就在旁边,如果他或她想要的话,观众可以直接进入这个实际空间。这个装置可以每日无限期地重复。

[9]作品《城市中庭的郊区录像视角》(),1979年。在花旗大厦的中庭,即纽约市中心的一个封闭的公共空间内,可以在一些录像显示器上看到一个连续播放的重复序列。任意的观者能够看到一座房子和它所在郊区的景观。这个序列可能暗示着真正的房地产经纪人做的房屋广告或房屋出售的录像带。在城市中心的公众看到的是郊区住宅外部的电视影像,而不是在他们的私人住宅之内看到的城市公共生活的景象(当他们安全地呆在住宅时)。花旗大厦的中庭是一个露台式的坐席区,周围有各类经营,出售咖啡、甜点和健康沙拉。真实的树木被用于高科技和有顶通道的郊区式设计中——绿白相间的金属透孔状椅子,商店橱柜上的绿色文字,还有树木和泥土,这些都暗指了郊区的户外。有点像一座高层办公楼里的袖珍城市公园,花旗公司的中庭让人联想到城市中心的郊区世外桃源。如果说中庭的设计代表了一种城区风尚,使得城中心如画一般,那么显示器上的影像代表的就是城市真实的郊区边缘。花旗集团大厦的内部公共中庭最初被设计为一系列录像装置的陈列区,由来自芭芭拉伦敦现代艺术博物馆(Barbara London of the Museum of Modern Art.)的录像策展人策划。虽然这个展览从未实地落成,但我的项目将在1979年8月临时展陈,并由恩斯特·米茨卡(Ernst Mitzka)录制,为了和“西方艺术”(Westkunst)展览相关的德国电视节目。

[10][美]安妮·罗里默,“导言”,《建筑和符号》,目录,芝加哥:芝加哥大学文艺复兴协会/现代艺术博物馆,牛津,1981年。

[11][美]罗伯特·文图里,“从博克斯艺术中吸取正确的教训”,1978年5月,罗伯特·文图里和丹尼斯·斯科特·布朗主编重印,《坎皮多利奥的视角》,纽约:哈珀和罗,1984年。

[12][美]保罗·瑞安(Paul Ryan),“自我处理”,《激进软件》,1970年秋。

[13][美]保罗·瑞安(Paul Ryan),“尝试内——装置的微积分”,《激进软件》,1972年。

[14][美]路德维希·范·贝尔塔伦菲,一般系统理论,纽约:乔治·巴西勒,1968年。

[15]作品《现在连续过去》(),(美国)国家现代艺术博物馆收藏(Collection: Musee National d'Art rt Moderne),蓬皮杜中心,巴黎,1974年。镜子折射当下的时间。摄像机会将位于摄像机前方的以及相对镜墙上的整个映射都录制下来。摄像机摄制的影像(映照出房间里的一切)将在8秒后出现在显示器中(通过这台正在录制的录像设备和第二台正在回放的录像设备之间的录像延迟)。如果观者的身体没有直接遮住正对着镜子的摄像头的摄制视野的话,那么摄像机将会记录下房间和显示器的镜像(显示的是8秒前的镜像映射)。观看显示器的人既可以看到8秒前自己的影像,也可以看到再前8秒即16秒前显示器影像像在镜子的映射(这是因为8秒前,摄像机早8秒的影像正在显示器上回放,和当时观者一同被映射在镜子中)。时间连续体(总以8秒的间隔相分)间的嵌套和无限后撤被创造出来。和另一面镜墙和显示器所在墙垂直的镜墙呈现了装置的当下视图,就好像是从一个“客观的”有利位置在观察观者的主观体验以及生成作品感知效果的机制。它只是(静态地)折射当下的时间。

[16][加]弗雷德里克·威廉·赫巴赫,未发表的谈丹·格雷厄姆录像作品的文章,1978年。