社会科学研究的政策影响力:基本理论模型及评价实践

李梦茹 金学慧 孙若丹 孟 潇

(北京市科学技术研究院,北京,100044)

1 引言

20世纪以来,科学技术深刻地影响着人类的社会生产和生活方式,尤其是新世纪之交,知识经济浪潮兴起,在知识被视为生产要素的时代,主张“自治”与“价值中立”的研究王国,必然会突破传统的“学科性、同行性科学语境”[1]。此外,获得政府巨额资金资助的科学事业,其公共价值问题必然会日益被政府及社会所关注甚至问责。对于研究和知识的政策影响,有学者认为“一种学问要取得实际影响,必须满足两个条件:一是认知上可靠,获得学术上的地位和建制,二是获得政治上的信任,顺应社会的思想潮流,拥有亲近政治-行政的途径”[2]。

科学研究对政策的影响力主要分为两个方面:一是自然科学研究通过其创造的新兴技术、方法、工具等促进社会进步,从而对政治系统以及政策产生影响;二是社会科学研究通过对社会问题的深层次思考与分析,提出的知识框架、理论方针、价值观念等对政策产生的影响。由此可见,社会科学研究与政策行为之间有着紧密的关联性与契合性,并对政策行为有着更为直接、全面、深入的影响力,对政策的科学化与民主化也起着重要作用。因此,本文将主要围绕社会科学研究的政策影响力展开论述。

“研究”一词在本文中将会反复出现,是一个重要概念。对研究的认识,有两种代表性的观点,Weiss[3]将研究划分为三种模式——作为数据的研究、作为思想的研究、作为争辩的研究;Reimers等[4]将研究分为学术研究、计划研究、工具研究和行动研究四种模式。本文的“研究”是一个泛指的概念,不局限于狭义的纯学术研究活动和成果,还包括那些实践性、应用性特征明显的研究活动和成果,如回应或解答社会重大事件或问题的各种专题研究报告、调研报告、消息简讯等等。

2 社会科学研究的政策影响力基本理论模型

20世纪70年代,研究者开始意识到一个问题,即他们的研究结果很少为政策所用。这促使人们开始系统研究知识如何向政策转化的问题,由此诞生了有关科学研究政策影响力形成机理与路径的理论模型,其中卡普兰的“两大群体”理论(The two communities)以及Weiss的“知识运用模型”(Models of research utilization)被公认是最具代表性的成果[5-6]。

2.1 两大群体理论及其扩展

20世纪70年代,研究者关注研究如何为政策所用,最初主要集中在“用”或“不用”两种结果上,其代表性的研究成果就是“两大群体理论”。

2.1.1 两大群体理论

两大群体理论认为研究者和知识消费者(主要指政策制定者)隶属于两个不同的群体,有着不同的价值观、评价标准和思维习惯,前者具备更多的概念性认知,而后者则强调知识的可行动性,故而,政策制定者对研究成果的态度只有“用”或“不用”这两种可能[7-8]。

2.1.2 两大群体理论的扩展

Lindquist[9]认为当政府内部的工作人员流转到政府外就职时,两大群体之间的知识交换就发生了,反之亦然。这是弥合两大群体之间文化或行为差异的途径之一。此外,也可能有介于政府和研究者之间的第三方组织,他们致力于相关数据收集、政策研究或分析,例如智库。

基于这种可能,Kogan等[10-11]提出了“知识经纪人”(knowledge brokers)概念,其作用主要是在政策与知识之间搭起桥梁,促进知识向政策转化。当然,如果研究者群体与某个政党有密切的联系时,他们对政党发挥政策影响的过程则更类似于交互模型而不是线性模型。

2.2 Weiss知识运用模型及其发展

2.2.1 Weiss知识运用模型

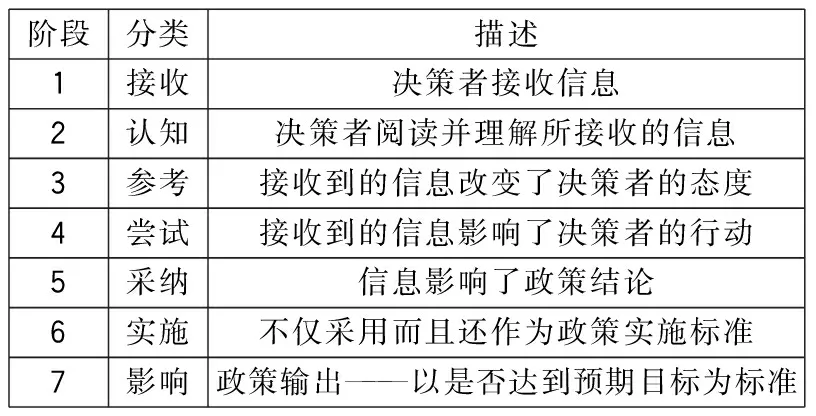

Weiss提炼出一系列知识运用模型来概括研究向政策转化的多种路径[12],包括知识驱动模型、问题求解模型、交互模型等,见表1。

表1 Weiss知识运用模型

2.2.2 Weiss知识运用模型发展

Lavis基于Weiss知识运用模型,提炼出了知识运用的三种模式,即“工具模型”(instrumental model)、“概念模型”(conceptual model)和“符号模型”(symbolic model)[13]。“工具模型”是指将研究结论直接用于解决特定的政策问题,类似于Weiss的“问题驱动模型”;“概念模型”是指研究结果给决策者带来了启发或启示,进而影响其行动决策,类似于Weiss的“启迪模型”;“符号模型”是指研究被用来为决策者的预期方向或行为提供佐证,类似于Weiss的“政治模型”和“战术模型”。

Wittrock[14]在“启迪模型”基础上,又提炼出了知识向政策转化的另外三种模型,即“经典行政模型”(classical bureaucratic model)、“专家政治学模型”(technocratic model)、“工程学模型”(engineering model)。Walter[15]提出了“基于研究的实践者模型”(research-based practitioner model)、“嵌入式模型”(embeded research model)、“卓越组织模型”(organizational excellence model)。

2.3 其他理论模型

(1)知识运用七级台阶。知识运用不同于知识传播,Knott等[16]将知识运用划分为七个阶段(见表2)。知识运用的七步衡量法揭示了知识被利用的过程。

表2 Knott知识运用的七个阶段

(2)联动交互机制。从研究系统向政策系统的跨越至少需要两个条件支持:一是研究者与用户双方之间的协同合作机制;二是制度保障,包括知识经纪人机制、“政策容器”(receptor bodies)机制[10]。总的来说,互动性很重要,鼓励决策者与研究人员之间保持沟通和互动,这样有助于确保研究人员及时了解决策者的需求,也有助于决策者及时了解并吸纳相关研究成果。

(3)卓越组织模型。研究成果有自己的适用环境,需要营造学习型组织的文化氛围来支持知识运用。该理论将知识运用视为一种线性过程,在这一过程中实践者具有高度的专业自主权,根据不断更新的知识来改造实践。其中,专业教育和培训是促进知识运用必不可少的途径。该模型有助于对知识运用环境进行分类,提示人们对知识影响力评估需要依环境而定,环境不同,评估方法和评估指标也应该有所不同[17]。

(4)叙事政策理论。叙事政策理论关注语言或话语(discourse)在政策过程中发挥的作用,注重语言对政策议程设置和政策问题构建的意义。Emery[18]认为对话和符号具有说服功能,语言技巧在政策交流中能够产生正或负的作用效果,从而影响政策相关者的态度。

2.4 特点分析

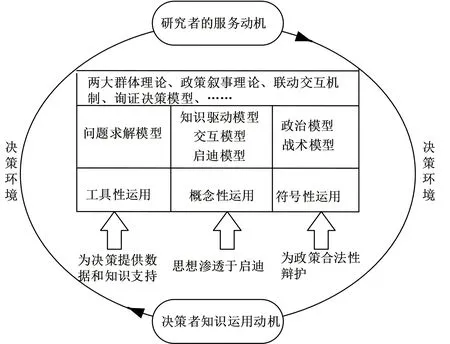

经过将近半个世纪的探索,社会科学研究如何向政策转化的相关理论模型研究已经取得了相当大的进展,这里总结了知识向政策转化的路径逻辑及研究的特点见图1。

图1 知识向政策转化的路径

(1)研究目的明确,注重实用性和可操作性。关注知识“被用”,探索在研究知识和运用之间架起桥梁的内在规律,希望自己的研究成果能够为社会所用从而实现其社会价值,并指导其他研究者关注知识的可用性。因此,在研究运用理论模型基础上,又开发出了许多可操作性的政策影响力评价框架,本文后面将会涉及。

(2)形成了较为完整的逻辑体系。从研究知识到运用的动力学来看,知识与运用之间的流动有线性和非线性之分,同时,根据其流动方向,又可将线性的单向流动模式划分为主动式的知识驱动模式和被动式的需求拉动模式,非线性的双向流动模式分为交互模式、扩散模式,其整体逻辑体系见图2。

图2 知识运用理论分类体系

(3)提炼出了知识向政策转化的三条路径。知识向政策逐步渗透的过程,可以归纳出三种模式,即为决策提供数据与知识支持、思想渗透与启迪、为政策合法性辩护。

(4)带有一些功利主义色彩。知识运用理论的功利主义主要体现在两点:一是过多关注“知识运用”,即知识通过哪些手段和途径到达决策者的案头并影响之,而对影响决策者是否采纳知识的最核心要素——“知识质量”没有做过多的探讨;二是将知识运用等同于政策影响,由此导致过于关注权威和官僚系统,但影响政策形成的不应该只有政策决策者,社会各阶层都有参与政策、影响政策或推动社会变革的能力。

3 社会科学研究的政策影响力评价框架实例

衡量研究的政策影响力历来是一个难题,虽然有很多模型和框架试图解决这一问题,但至今没有一个绝对的答案。也不能因此否定这一工作的意义,这是因为通过设计概念框架的方式来评估研究的政策影响力,是帮助用户判断研究取得实际成效的一种无可取代的重要方式[19]。

3.1 投资收益框架(Payback Framework)

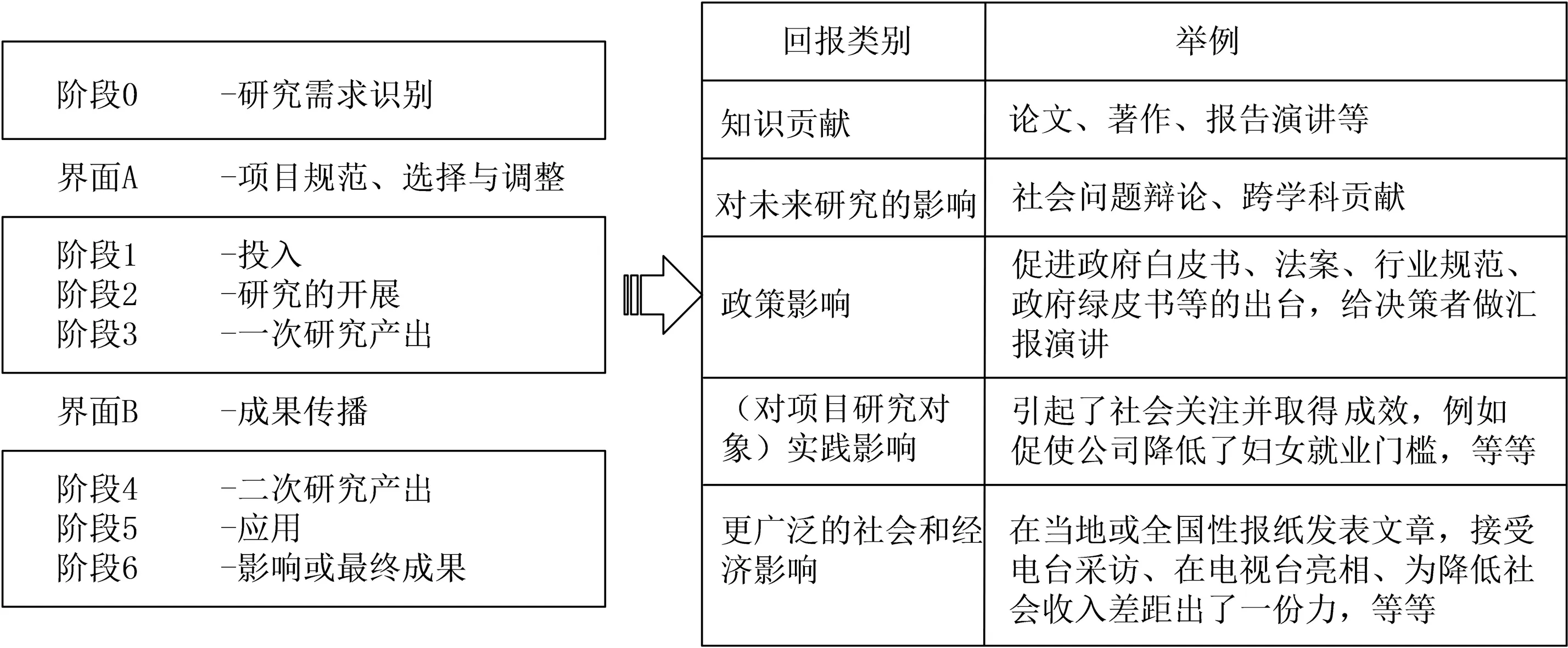

兰德公司欧洲分部(RAND Europe)联合英国布鲁内尔大学卫生经济研究所(the Health Economics Research Group, HERG)采用投资收益框架评估英国经济与社会研究理事会(Economic and Social Research Council,ESRC)所资助的FoW计划(The Future of Work Programme)的政策及社会实践影响[20]。该框架采纳了Hanny等关于研究投入产出思想[21],将研究到运用过程划分为两个界面七个阶段,据此对每个项目投入产出全过s程进行详细调查,最后根据调查结果将研究取得的收益(政策影响和社会效果)划分为五个方面予以一一评估(见图3)。

图3 Payback Framework框架

Payback Framework给具体评价一些社会科学项目政策影响力提供了很多细节启发,该框架将研究的影响(主要是非学术影响)进行了层次和类别细分;指出缺乏像生物医学领域那样的“应用轨迹记录机制”是导致社会科学项目影响力追踪评价难度加大的重要原因;不同性质的社会科学研究项目,其社会影响力的发挥存在显著的时间差,一些热点问题的研究,其影响力可能在两年之内就能显现出来,但多数社会科学研究影响力的发挥可能需要5—10年的时间才能得以检验。此外,调查发现,FoW项目很少能直接引起重大的政策变动,它们通常是在引发社会舆论或导致政策微调、消解公众的政策误会、为政策提供证据和经验支持等方面发挥作用。

Payback Framework本身也存在一些局限性:一是不同项目所发挥作用的影响千差万别,应适度区别对待,但Payback Framework主要采取抽样方式来评估一个计划(含多个项目)的整体影响,是缺乏说服力的;二是该框架是一个线性评估框架,注重结果评估,然而现实中知识发挥作用的过程、阶段、方式往往要复杂得多;第三,该框架忽视了研究所赖以生存的环境,在有的条件下评估结论可能是有效的,但是换作另一种环境则未必。

3.2 Lavis政策影响力评估方法

Lavis等[22]以加拿大的安大略省和萨斯喀彻温省为调研对象,抽取了八个政策研究样本,要求决策者给每项政策建议指定关键线人(key informants),他们联系这些线人来描述政策制定过程是如何开展的,以及在这一过程中的相关研究是否、如何以及在何种条件下对政策制定发挥了作用,从而就卫生保健领域研究项目的政策影响力评估提出了自己的框架。

该框架首先是识别项目的目标受众,如公众、病人及其家属、医生、管理者、研究者以及公共政策决策者等等,并根据他们在促进知识运用中发挥的作用,将知识运用措施和手段划分为三类:

第一类:生产者推动措施——研究人员,是活跃的倡导者和推动者;

第二类:用户拉动措施——用户,决策者在识别相关研究上发挥了关键作用;

第三类:交互措施——推动者和拉动者一起努力驱动知识运用。

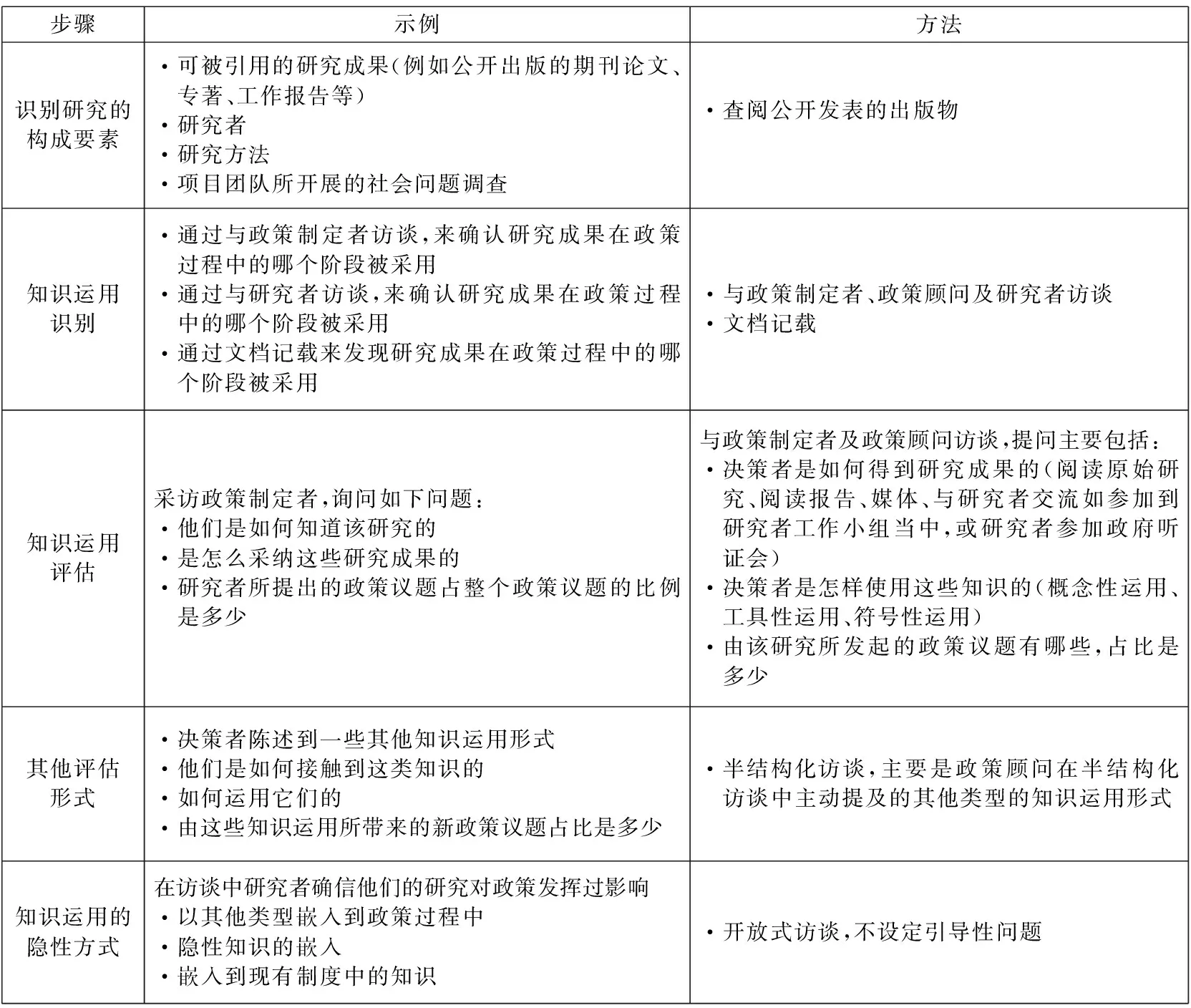

针对卫生保健领域研究项目政策影响力评估,给出了详细的流程和示例,见表3。

表3 卫生保健领域研究课题非学术影响评估方法

Lavis等提出的这套方法最开始主要应用于卫生保健领域,后来逐渐扩展到社会科学领域,该套方法的亮点主要是与Payback Framework线性框架不同,他们主张加强推动者与拉动者交互的最好办法是建立“接收器”(receptor)机制,以保障二者间的沟通;决策者需要就其所资助项目的应用情况及效果建立问责机制,同时,认为评估研究影响力的时候,如果只看当下的、直接的影响,而无视潜在的、间接的影响的话,可能会掩盖研究的重要贡献,错过利用研究成果的最佳时机。

该套方法存在的不足是直接将知识运用的三种途径——概念性运用、工具性运用、符号性运用应用于具体评价,没有更进一步的细化,有损该套方法的操作性;偏重于从政策决策者角度来谈知识运用,从决策者方寻求促进知识运用的机制,忽略了研究者在推进知识运用过程中应该承担的责任。

3.3 IDRC框架

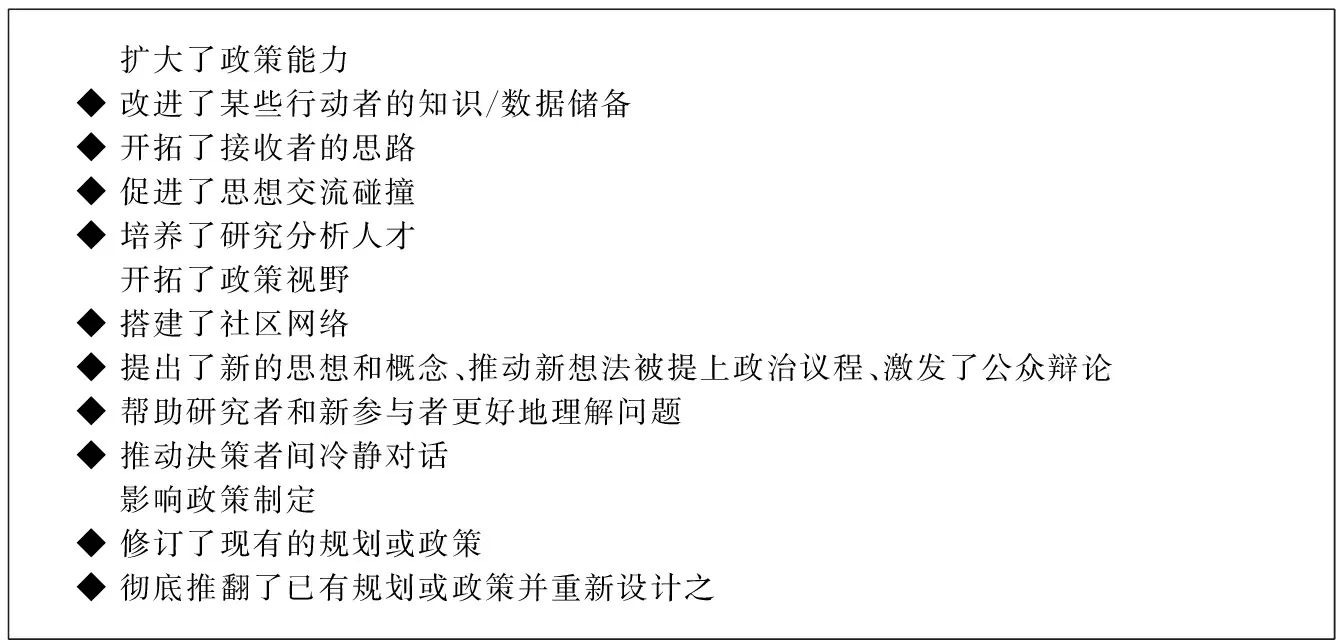

Lindquist[9]认为对加拿大国际发展研究中心(International Development Research Center,IDRC)资助项目的潜在影响应抱有符合现实的预期,政府支持政策咨询不是单纯为了追求那些直接的、显而易见的影响,更是因为它能更好地增进各方协商讨论和对话,有利于分享一些好的点子。其实,大多数想法哪怕是创新都不会直接转化为政策,少数甚至可能因为种种原因被淘汰出局。因此,评估研究的政策影响需要对影响进行分类(见图4),并仔细识别过程影响[23]。

扩大了政策能力◆ 改进了某些行动者的知识/数据储备◆ 开拓了接收者的思路◆ 促进了思想交流碰撞◆ 培养了研究分析人才开拓了政策视野◆ 搭建了社区网络◆ 提出了新的思想和概念、推动新想法被提上政治议程、激发了公众辩论◆ 帮助研究者和新参与者更好地理解问题◆ 推动决策者间冷静对话影响政策制定◆ 修订了现有的规划或政策◆ 彻底推翻了已有规划或政策并重新设计之

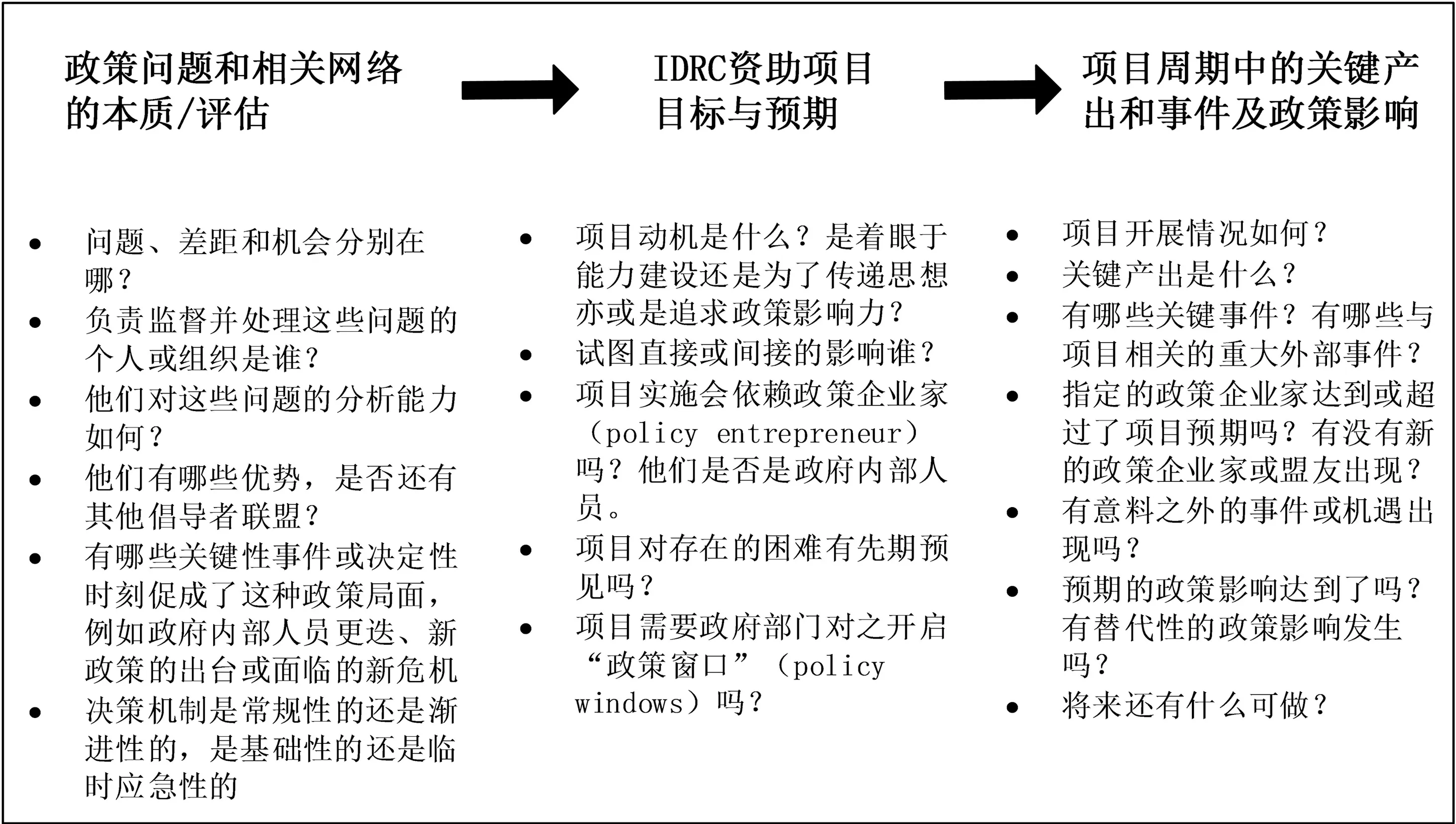

IDRC框架将要评价的问题概括为三个集合,即隐含的政策网络的性质及其演化、IDRC资助项目的目标与预期、项目的产出和成效(包括非预期事件)(见图5)。

图5 IDRC战略评价框架

IDRC框架关注研究者与政策制定者之间的交互,强调二者的交互贯穿整个研究过程,既要看重项目参与者解决问题的能力,同时还要考虑到政策制定者的需求和偏好。

IDRC比较对“影响”及“影响发挥作用的直接过程”的解析细致入微,但对外在环境以及通过外在环境传导给政策系统的压力这方面关注较弱,即对“影响发挥作用的间接过程”剖析较为欠缺。

3.4 CSIC社会科学研究成果知识转移调查

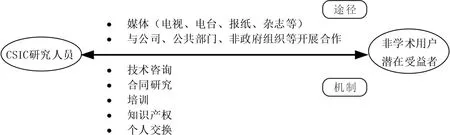

西班牙科学研究理事会(Consejo Superior de Investigactiones Cientificas,CSIC)瓦伦西亚理工大学研究人员,就CSIC在与非学术用户及研究成果的潜在受益者开展知识转移活动情况展开了调查和评价[24]。该调查将社会科学知识转移途径概括为通过媒体(电视、广播、报纸、杂志)的知识传播,以及与公司、公共部门、基金会、非政府组织进行的合作与知识转移活动。此外,将知识转移机制概括为顾问与技术咨询、合同研究、个人交换、培训活动、知识产权的转移等五种,其CSIC知识转移渠道和机制如图6。通过调查发现,与自然科学不同,知识产权的转移在人文社会科学领域并不是重要的知识转移工具,非正式的交流合作则发挥了更加重要的作用。

图6 CSIC知识转移渠道和机制

该调查研究特别关注了CSIC潜在用户和受益者,但结果显示,研究者与潜在用户之间的沟通令人失望,有的研究者甚至不知道自己的具体用户是谁,只能说出一些笼统的机构。与潜在用户沟通的缺失或不畅,主要原因可能并不在于用户群体的特殊性(如学历、职业差异),而是CSIC对知识成果的宣传力度不够;其二,CSIC研究者个人职业晋升评估标准主要是在权威期刊上发表学术成果,而反应知识转移活动的指标则主要集中在商业活动中(研发合同、专利、许可证和衍生品),用这些指标来衡量自然科学和工程科学某些领域是合适的,但是不能反应人文社会科学研究人员的知识转移活动。

CSIC试图面向社会科学提出一套通用的非学术影响力评价方法和流程,对社会科学与自然科学在知识转移方面的核心差异进行了揭示,但是流程和结论较为松散、单薄,指导性和启发性有限。

3.5 分析

3.5.1 特点

(1)将研究的影响抽象为“过程”。除CSIC框架外,其他三个评价框架或直接或隐含地透露出政策影响评价的过程性,这是由项目进展和知识传播的时间序列性决定的,是对研究发挥影响的复杂过程的一种简化和抽象,为评价工作提供了简明、可操作性的指导框架。

(2)评价内容突破了对“影响”的狭义理解。这体现在两方面:一是研究的影响分类突破了学术影响传统,更多地关注研究的政策影响、社会影响;二是挣脱了“影响”就等于“产出”“结果”的窠臼,对影响的评价直接追溯到了项目起点和项目过程之中,如Payback Framework直接从“阶段0”——研究需求识别开始,Lavis等提出的方法也是从“识别研究构成要素”开始的。

(3)评价的目的问题。评价研究的政策影响力,抱着“为了提升人们关注研究的公共价值意识”这一目的,比“为了对研究本身进行‘你死我活’的评比”这一目的更为重要。这是因为不同的研究,其性质、目的、所处的客观环境、产出和社会影响各不相同,如果将政策影响力直接上升到一个项目(或工程、计划)完成好坏的高度,这将直接扼杀掉那些冷门的、长期的、基础性的研究力量。

(4)评价的范围问题。一般来说,研究的政策影响力评价主要针对个体项目(或工程、计划),而不是机构[25]。它与机构评价有很大不同。但是在个别领域,如智库领域,其政策影响力评价在很大程度上等同于政策影响力评价[26],这是智库本身的机构性质决定的。

3.5.2 不足

(1)普适性问题。研究的非学术影响评价多数是应政府部门和机构的要求,评价者针对特定的研究项目提炼一套评价体系和流程,使得评价框架的普适性大打折扣。CSIC框架意识到了已有评价框架的普适性问题,试图面向社会科学研究提出一套通用的影响力评价框架,但该框架流于对社会科学知识转移渠道和机制的探索,没有对研究的非学术影响进行纵深范围和层次提炼,结论单薄,深度及启发性有限。

(2)维度和指标多样,有待统一和规范。正是因为不同评价框架主要是面向具体问题设计的,维度分解和评价指标多而杂,在非学术影响力评价方面亟待一套粗细适度、稳定性与柔性相结合的规范性流程和体系框架。

4 总结及未来展望

4.1 总结

研究的政策影响评价框架是利用知识运用相关理论模型对实践进行具体探索和深入总结的结果,表4对这些框架的直接指导理论模型、框架名称、适用范围进行了总结。

表4 研究的政策影响理论模型及评价框架总结

从表4可以看出,不同理论模型和评价框架之间彼此并非孤立互斥的,比如在知识驱动模型中,并不排斥知识生产者与知识消费者之间的交互以及二者间的知识扩散和转移。不同模型描述的是知识应用的某一方面,综合起来才能完整地解释研究发挥政策影响的全过程。

4.2 未来研究展望

对社会科学研究的政策影响评价的关注日益增加,是多种原因和社会诉求共同作用的结果,其未来研究有待从如下方面进一步深入:

第一,已有的研究成果更多地关注研究的生产方,即研究成果如何进入政策应用领域,而对知识的应用方即受众如何接触并吸收研究成果以及吸收效率问题的关注较少,未来的研究在这方面仍有较大空间,Roe等[27]学者开发的“叙事政策”理论(NPA)已经开启了这方面的探索,Shanahan等[28]正式提出了叙事政策框架(NPF),运用科学方法研究政策叙事在政策过程和变迁中的作用。

第二,过于关注与政策制定者的互动暴露出某些研究和评价过强的目的性和功利性,而公共投入所资助的社会科学研究受众绝不仅仅只有政策制定者,处在社会结构中的各个阶层都具有传播知识和影响政策的能力。Julie Bayley认为,科学研究的影响力深嵌于研究过程之中,只有当学术人员与非学术人员共同行动去关注解决社会问题,知识才有可能普惠大众[29]。因此,今后相关研究有待向更广泛的受众平衡,评估标准应更加多元化。关于科研产出社会影响力的进一步维度划分成为了新的研究前沿,Altmetrics方法开始更多地参与到与传统计量指标相融合的评价体系构建中[30-31]。英国科研卓越框架(REF)也引入科研影响力作为重要指标[32],研究者称这会捕捉到社会影响力的不同方面[33],同时积极地回应了社会和政府对科学研究政策价值的期待[34]。

第三,有关研究的政策影响的时间性问题研究。有感于加菲尔德的“科学论文发表后的两年是论文被引用的高峰期”理念以及贝尔纳(J.D.Bernal)的“文献半衰期”理论,研究的学术影响是有时间性的,那么研究的非学术影响、政策影响是否同样存在时间性。由于研究的应用受环境影响,同样具有时间限制,有的超前研究或基础研究的影响也许在3—5年甚至更长的时间才能显现,需要耐心等待时机;而有的研究本身就是针对社会热点问题开展的,其影响必然要迅速和直接得多。因此,有关研究的政策影响的时间特征及时机选择问题值得关注。

第四,推进社会科学研究的政策影响研究与情报研究无缝交融。情报过程可以概括为问题识别、问题求解,情报研究无疑隶属于研究范畴,而研究的政策影响包括了“情报研究的政策影响”,二者之间可以相互借鉴、互通有无。简单来说,前者值得后者借鉴的地方在于:①情报界历来具有重视情报实用价值的传统,围绕情报研究成果如何应用于实践这一问题,诞生了服务于科技领域的“科技情报”、服务于企业和经济领域的“竞争情报”以及服务于决策者的“战略情报”等,情报所关注的方面、服务的对象远比狭义的政策影响研究主要关注的官僚系统要全面得多;②情报学对文献增长率、老化率等有关时间分布规律的研究,对研究发挥社会价值的时效性问题探索具有直接的启示作用。后者值得前者借鉴的地方主要在于:①有关研究如何向政策转化的问题,情报界早有涉及,“战略情报”就是其直接产物,也诞生了约维茨的“决策系统”等理论[35],但相关理论成果仍然单薄,且一般止步于成果被传导到决策者案头这一结果,对其中复杂的过程、技巧、制约因素、效果等问题缺乏深入解剖,而这正是研究的政策影响的核心内容;②受篇幅限制,有关研究的政策影响力评价框架远不止本文所提及的这些,它们对情报绩效评价具有直接借鉴价值。