精神分裂症患者使用抗精神病长效治疗药物意愿调查分析

姜璎慈, 田 吉, 张 芬, 周 卿, 张伟波, 倪 花

(1. 上海市徐汇区精神卫生中心防治科,上海 200232; 2. 上海交通大学医学院附属精神卫生中心防治科,上海 200230)

精神分裂症(schizophrenia)是一种慢性的、功能逐渐丧失的精神障碍,中国目前有大约1 000万精神分裂症患者,且近年来患病率有快速上升的趋势[1]。由于精神分裂症的病因和发病机理未明,目前尚无针对病因的治疗方法,主要以抗精神病药物治疗为主。口服药物因患者自知力问题存在拒药行为,而且对于慢性疾病患者每天服药容易漏药,导致血药浓度不稳定,病情难以有效控制[2]。精神分裂症反复发作将导致患者社会功能受损加重,生活质量不断下降,经济负担愈加沉重[3-4]。抗精神病药物长效针剂(long-term acting injectable, LAI)的出现提供了新的治疗模式,很多研究表明,LAI在安全性和有效性上,都优于现有其他抗精神病口服药物[5-6]。特殊的给药方式大大提高了患者的依从性,再入院率可降至29%[7]。但由于费用等问题,目前本区LAI使用率较低,多数患者和家属仍是不知或犹豫的状态。为了解本区精神分裂症者对LAI的知晓程度和使用意愿,并分析可能影响精神分裂症者家庭选择使用LAI的因素,为LAI推广应用相关政策决策提供依据,本研究于2020年11月14日—12月30日对该辖区1 231名精神分裂症者的家属进行问卷调查。

1 资料与方法

1.1 研究对象

本次调查以患者的家属作为研究对象。入组标准: 符合ICD-10精神分裂症诊断标准;患者性别不限,年龄18周岁以上;排除目前发病住院的;患者及其家属同意参加本研究;符合以上标准的全部纳入调查(伦理编号: KY2021-10)。

1.2 调查方法

查阅文献,自行编制《精神分裂症患者家属对长效治疗药物的使用意愿情况》调查表,对所有调查对象进行统一问卷调查。由经统一培训的调查员入户上门调查,采取调查者问被调查者回答的方式。问卷的主要内容包括: 患者的基本情况(一般人口学资料、起病年龄、家族史、精神病性症状特点、用药情况、药物副作用、照料情况等);对长效治疗药物的认知情况(是否知道该药物、长效针剂的作用、对目前长效治疗药物相关政策的了解情况等);家属及患者长效治疗药物使用意愿情况(患者是否愿意使用该针剂、愿意及不愿意的理由、主要顾虑等)。

1.3 统计学处理

2 结 果

2.1 基本情况

符合本研究的调查对象知情同意参与调查的共1 304人。共发放问卷1 304份,回收有效问卷1 231份,有效问卷回收率为94.4%。1 231名被调查者中,男性586人、女性645人,男女性别比1∶0.91。年龄19~97岁,平均年龄(44.28±35.410)岁。被调查家属中,配偶占30.8%(379/1 231),父母41.0%(505/1 231),子女10.2%(126/1 231)、兄弟姐妹15.4%(189/1 231),其他2.6%(32/1 231)。问卷信度Cronbach’s α=0.839(>0.8),说明问卷信度较好。效度KMO=0.803,P=0.000,可以认为数据适合用于因子分析。

2.2 长效药物的认知及意愿调查

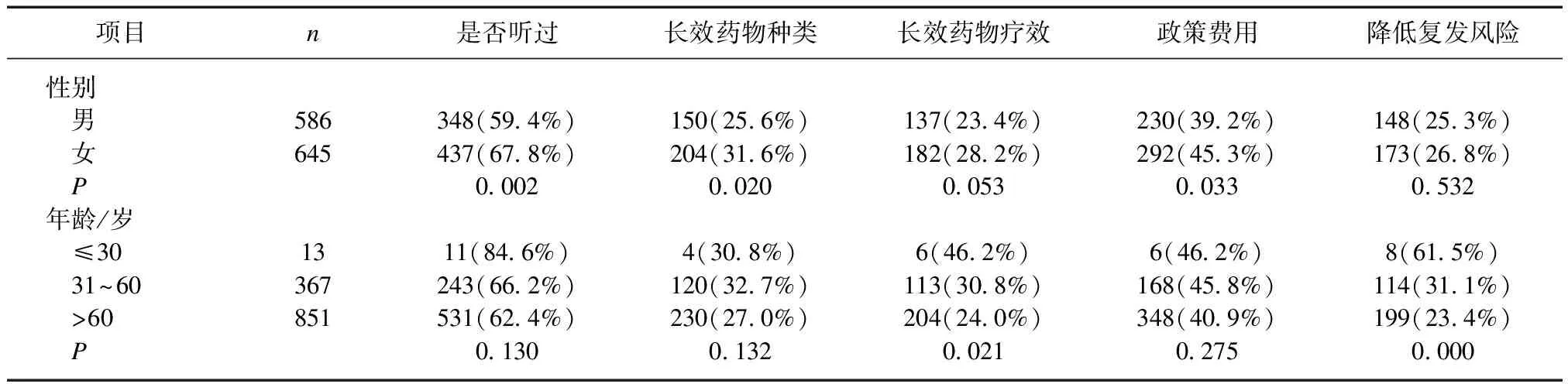

2.2.1 认知调查 被调查对象中,63.8%(785/1 231)的家属曾听过长效治疗药物,28.8%(354/1 231)的家属了解目前的长效治疗药物种类。25.9%(319/1 231)的家属认为“长效药物的疗效和口服药一样,都可以有效维持”,26.1%(321/1 231)的家属认为“对于不能规律服药的患者,长效针剂可以大大降低疾病复发风险”,42.4%(522/1 231)的家属了解目前上海市长效药物相关的医保及报销政策。

对长效药物的认知情况,从性别比较,女性在是否听说过、目前的长效治疗药物有哪些种类、以及目前有哪些长效药物的医保及报销政策等方面均高于男性(均P<0.05),从年龄分层比较,“长效药物的疗效和口服药一样,都可以有效维持”以及“对于不能规律服药的患者,长效针剂可以大大降低疾病复发风险”这两方面,不同年龄层差异有统计学意义(均P<0.05),见表1。

表1 家属长效治疗药物认知情况

2.2.2 使用意愿调查 被调查对象中,表示愿意尝试使用长效药物的占7.3%(90/1 231)。调查愿意使用该药物的原因中,选择“长效药物更方便”的比例最高78.9%,其次是由医生建议使用的占42.2%、评估和治疗都是免费的占34.4%。

选择不会尝试使用的占42.0%(517/1 231),暂时不考虑的占50.7%(624/1 231),选择不愿意尝试使用的原因中,患者不同意的比例占56.7%,家属不同意的占30.2%,选择“能够规律服药,无其他不适,不需要”的占56.5%,其次是认为“目前病情已没有大碍”的占28.7%、认为“长效药物不够安全或者有副作用”的占12.0%等,见表2。

表2 不愿意使用长效治疗药物的原因

当问到“如果下列哪些条件改变,您会选择接受长效治疗药物”,排除“怎么调整都不会接受”的以外,“医生如建议使用会考虑”的占38.1%(435/1 141),如病情再次复发时会考虑的占31.8%(363/1 141),长效药物的安全性有保障会考虑的占20.8%(237/1 141),政府给予更多补助和简化流程占11.7%(133/1 141),如不需要来医院评估才会考虑的占11.4%(130/1 141)。

2.3 使用长效药物意愿的影响因素分析

2.3.1 使用意愿的单因素分析 将各个因素: 患者性别、医保类型、目前有无精神症状、社会功能分级、目前治疗方式、就诊方式、服药方式、是否存在不良反应、综合评估的风险等级、住院次数、了解目前长效药物种类、了解目前长效药物政策、家庭照顾负担等进行单因素χ2检验,结果显示,患者性别、就诊方式、服药方式、综合评估的风险等级、住院次数、了解目前长效药物种类、了解目前长效药物政策等因素对长效药物的使用意愿的差异具有统计学意义(均P<0.05),见表3。

表3 影响精神分裂症家属选择使用长效药物意愿的单因素分析

2.3.2 使用意愿的Logistic回归分析 以使用意愿赋值为因变量,根据单因素分析结果,将患者性别、目前治疗方式、就诊方式、服药方式、风险等级、住院次数、了解目前长效药物种类、了解目前长效药物政策等7个变量纳入Logistic回归模型,最终筛选出患者性别、就诊方式、服药方式、风险等级、住院次数对使用长效药物意愿有影响。女性、风险等级为黄色和绿色的患者比红色的患者更不愿意接受长效药物,住院次数越多越愿意接受长效药物。就诊方式上,相对于有人陪诊的患者,未门诊的更不能接受长效药物;相对于他人给药的患者,不服药人群更不能接受长效药物。

表4 影响精神分裂症家属选择使用长效药物意愿的多因素Logistic回归分析

3 讨 论

规律服用抗精神病药,大部分患者的病情可维持在平稳状态[8]。而在精神分裂症临床治疗中,无论传统还是新型的口服药物,仍普遍存在依从性差的现象[9-10]。抗精神病长效治疗药物为患者和家属简化了治疗过程,每月1次或者每3个月1次的用药一定程度上可提高患者依从性并确保稳定的血药浓度[11],降低复发的风险。患者从每天被监管服药的困境中走出,更有利于患者回归社会[12]。

一些新一代抗精神病药物,包括利培酮、奥氮平、帕利培酮和阿立哌唑,已形成长效制剂[1,13]。但目前辖区大部分精神分裂症病患和家属对长效药物的知晓程度仍比较低,男性知晓程度略低于女性,年龄越大,对长效药物的知晓程度越低,可能由于年龄较大者对信息关注越少。调查显示,长效治疗药物的使用意愿仅占7.3%,不接受的原因主要是: 不愿尝试换药、否认疾病、对长效药物有效性及安全性存疑、认为“打针就是病情加重”[14]。其可能原因: (1) 相对于传统口服药物,针剂在中国上市时间较短[15],民众的关注和接受需要一定时间;(2) 针剂需要进行定期肌内注射,肌内注射也可以引起一些局部不良反应或并发症,如局部疼痛、神经损伤、感染、硬结[16];(3) 传统思想认为打针就是病情加重,对于“不喜欢打针”的患者来说,使用长效针剂也有困难[17-18];(4) 价格因素也是长效药物推广的障碍之一,精神分裂症是一种慢性疾病,需要长期使用抗精神病药物。上海市虽然已经出台长效药物惠民政策,为长效药物提供减免政策,但仍不能从根本上解决患者及其家庭的经济负担问题。

多因素研究发现,越是不能按时门诊、服药不能坚持的家庭越是不愿意接受长效治疗药物,而风险评估等级越高、住院次数越多的家庭更愿意尝试使用长效治疗药物。与Parellada等[19]研究结果接近。长效药物相比口服药物具有更好的依从性,降低病患的再入院风险。对于可能会促使患者和家属愿意接受的原因中,表示如果医生建议使用的话,会考虑的占38.1%。

综上,抗精神病长效治疗药物应首先从医疗机构专科医生对外普及,积极掌握长效药物适应证,尤其可针对病情不稳定,复发高风险患者积极开展宣教。患者在过程中参与到治疗决策并感受到医生对他的关注,并更加主动坚持治疗,从而达到较好的治疗效果[20]。其次,应加强社区卫生人员的培训,熟悉长效抗精神病药物的治疗特点、疗程以及不良反应、长效药物相关的医保政策,保证对患者进行随访时,能正确及时有效开展宣教。同时在未来精神疾病防治工作中,应针对病患及家属的认知误区加强健康教育,使患者和家属正确认识,合理使用。

本研究局限性: 由于调查人群年龄层跨度较大,没有进一步根据年龄分层开展分析讨论;没有收集到尽量详细的学历、职业等可能影响知晓率的信息,有待在下一步研究中积极补充。

——单针剂C群脑膜炎球菌结合疫苗在婴儿12月龄接种加强剂量疫苗后的免疫原性:开放标签随机对照试验