景凯旋:现在我可以枯萎而进入真理

徐鹏远

景凯旋。图/受访者提供

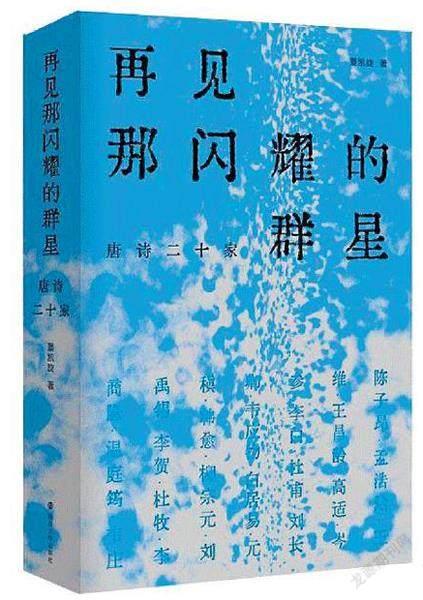

景凯旋最近出版了一本唐诗研究随笔《再见那闪耀的群星:唐诗二十家》,在南京大学教了一辈子古代文学,这才是他第二本与专业相关的论著。相比专业建树,多年以來他更为学界重视和读者熟悉的成就,是对东欧文学的译介和对知识分子的评述。

于他而言,知识永远与人性、良知、责任相关,最终通向对人类命运的关怀。正是在这个意义上,东欧成为了他的一个精神故乡,指引着他去寻找珍稀的勇气、缺失的思考和遗落的意义。即使此番回归唐诗研究,他的视角也仍是对焦在那些传统士人的观念与意识上,于诗意的漫游中重新发现一个个原本饱满的灵魂。

如今的景凯旋已退休多年,从前他常常笑称自己是不务正业,现在则无需再做这般自嘲了,尽可以由着兴趣读、跟着思索写。尤其在这个各说各话的时代,他更欢喜这种独白的状态。面对《中国新闻周刊》,景凯旋说自己当下的心境就像叶芝的那首诗:“我在阳光下抖掉我的枝叶和花朵/现在我可以枯萎而进入真理。”

我试图从历史的长时段来看唐诗,将唐诗的阐释建立在对一个大历史的理解上。这三个方面都是最基本的生命意识,中国本原文化自然不乏哲学性思考,但唐代是一个思维模式的转变期,从最初的《诗经》到唐诗,诗人的主体意识越来越明显。尽管“主体性”这个词来自近代西方,表现出上帝退隐后人的觉醒,但中国文化的特点是,它很早就理性化了,因而中国人主体意识的觉醒不是世俗的觉醒,而是自我的觉醒,这在西方要到启蒙运动时才出现,而中国在唐代就表现得比较充分了,它既是儒家思想的发展,也是对儒家思想的超越。正是在这个意义上,杜甫才成为了思维模式转变的代表。与此相关的是时间意识,而时间意识又关联终极关怀。佛教在唐代解决了秦汉魏晋以来的生命短暂问题,人的时间意识也从自然时间转向历史时间,从而更加突出了人的主体意识。

杜甫在这方面开了个头,自此以后,中晚唐的怀古诗描写的都是人在历史中的位置,而不是人在宇宙中的位置,士大夫的终极关怀是历史上的名声,而个人生命的安顿仍是由自然主义的本体论来解决的,张载的“生吾顺事,殁吾宁也”,王阳明的“此心光明,亦复何言”,都是主体意识的体现。但历史的悖论就在于,这种过早理性化发展而来的主体意识未能产生人的自由意志的观念,因而也未能产生个人权利的思想,我在柳宗元一章中专门提到了这一点。当然,这不过是今人的后见之明。直到近代的严复,才采用柳宗元诗中的“自由”翻译西方的Liberty,并赋予其更多的现代意涵。当代人谈论主体意识,是在现代性的前提下,包括对世俗人文主义的肯定,因而更多涉及的是独立思想和个人权利。不客气地讲,在主体自我方面,今天许多人未必比古人更加有独立意识。至于终极关怀,我想这是人类需要永远追问的一个问题,否则哲学和文学就用不着存在了。

我基本上赞同这个看法,古典诗歌的形式已经过时,即使在古代,除了宋诗还能与唐诗相媲美,明清诗写得再好也只是抒发个人即时的情感,缺乏心灵的普遍性和感受的创新性。现代人写旧体诗,也只是作为个人的情感记录,像鲁迅、郁达夫等作家,王国维、陈寅恪、钱锺书等学人,都能写出很好的旧体诗,有不同于古人的时代新意,但他们并不将写旧体诗视作自己的主业,就是说,不把写旧体诗看作是一种面向大众的创作。

我并不是说现代旧体诗就没有价值了,夏中义教授多年来致力于研究现代旧体诗,从中掘发现代知识人的精神世界,相较同时期的新诗,这些旧诗少了现代新文学的社会性,但却有更多的个人性,只不过到了现代,对于诗歌的评价体系改变了,新诗在传播上更有合法性和受众,更被视作是一种创造。但今天看来,很难说鲁迅、陈寅恪、钱锺书的旧体诗就比李金发、徐志摩、戴望舒的新诗更缺少情感的力量。不像古典诗词,现代汉语只有一百年的历史,新诗是建立在现代汉语的基础上,可以说,新诗的路刚刚开始,我觉得近几十年的许多新诗是有成就的,尤其是新诗的想象力是旧体诗无法相比的,其思维和语言常有令人惊奇之处。我读的新诗不多,像余秀华的诗我就喜欢,她的诗真实,有痛感,我喜欢真实的作品。

也就是说,古典诗歌虽然不再是一种面向大众的创作,但也不是只能供我们欣赏和回味,而是可以让我们懂得什么是诗歌的真精神。诗人的感受力是最重要的,决定诗歌高低序位的是价值观,不是技巧。在多元化的时代,一个人喜欢新诗或旧诗,都是可以理解的,对我个人的诗歌欣赏来说,我赞同杜甫的观点:“不薄今人爱古人。”

中国古代士人用儒道互补解决了仕途穷达的矛盾。我们必须记住一点,古代士人的前途就是仕途,一个人只有进入仕途才能对社会有所贡献;但在皇权制度下,凡是正直的官员往往又会遇到政治上的挫折,他不能对抗,只能从佛道思想中寻求慰藉。这种“自我释怀”其实是做到了中国古人仕途伦理的最大化。

现代知识人自然与古代士人有所不同,不需要进入仕途也能为社会作贡献,因此不再存在儒道互补的诉求。但知识人为社会发声依然是一种责任担当,同时也会承担个人风险。西方知识人的道德勇气往往来自于宗教情怀,这是中国传统文化没有的。今天,一些知识人在关心社会时,提出以出世的精神做入世的事,但其内涵已不再是寻求精神慰藉,而是为了不计较个人得失,这是一种继承了传统而又经过重新阐释的现代精神,给世俗的中国知识人赋予了某种超越性。

我不能轻易地说中国文学缺乏世界性。首先“世界性”的内涵就很难有共识,尽管歌德在19世纪就提出“世界文学”的概念,迄今为止的各国文学仍是基于自身国家或族群的历史文化背景。普鲁斯特是世界文学大师,他作品的“世界性”是什么?所以相较于“世界性”,我宁愿用“人类性”这个词,人类的就是世界的。正如我书中所写,中国文学是有人类性的。

但是,我同意这样的说法,即中国文化缺少超越性和反思性,原因在于强烈的实用理性和此世情怀。大体上说,中国古代诗歌的美感是通过“忘我”来实现的,无论是庄子“吾丧我”,还是禅宗的“无住”,都是一种物我合一,不是无求于外的追求,因此中国文学总体上缺少对现实的反抗精神。而西方文学的美感却是通过“自我”与外在世界的对抗来实现的,在宗教祛魅后,西方人用一种英雄主义来代替拯救,产生了普罗米修斯-浮士德的反抗精神,在背后仍然是一种超越现实的动力。更深刻地说,近代西方精神是从耶路撒冷转向雅典,自尼采始,古希腊的悲剧精神再一次得到重视和表现,悲剧就是超越性,而这是中国本土文化所没有的。

超越性与经验性是人类生活的两个维度,这不是一个二选一的问题,而是一个平衡的问题。完全排斥经验性会陷入乌托邦主义,完全排斥超越性会变得犬儒主义。此外,说到文学的“世界性”,我想这也是一个从现代性出发提出的问题,而现代性是由西方发起的,中国古代文学是农耕时代的产物,它并不能回答现代的问题,但它的某些精神代表了永恒的“人类性”,可以给我们反思现代性的弊端带来某种启发。不仅是中国,在今天,重温古典传统可能是个世界性的课题,以便我们从物质主義的牢笼中挣脱出来。

这是一个好问题,中国是一个后发现代国家,由于加入全球化,短时间内走完了西方几百年的历程,今天的社会既有现代的因素,也有前现代和后现代的因素。因此,当代人面临的问题不仅是如何看待中西之别,还有如何看待古今之别。中国需要现代化,就需要了解世界,尤其是了解西方,这不是我个人的看法,从徐继畲、严复、梁启超,到胡适、鲁迅,这些近代思想先贤都提倡向西方学习,即使中国今天富强了,也不能因此排斥世界优秀文化,否则我们将面临倒退。我赞同这样的观点,不要从中国看世界,而要从世界看中国。

景凯旋作品《再见那闪耀的群星:唐诗二十家》。

另一方面,当年新文化运动的全盘性反传统是有偏差的,尤其是对儒家的全盘否定,却放过了法家和道家的消极一面。现代性是个复杂多面的概念,从现代伊始,西方的哲学家、文学家就不断对此展开批判,特别是科学理性和商业市场带来的价值失落和文化矛盾。而东欧作家的现代性批判有着独特的视角,并试图回到自己本土的传统去寻找答案,这让我能更深入地看待中国的古今之别。

毫无疑问,今天的中国已经走向了现代化,不可能回到过去的农耕社会,但现代化的同时也不可避免地造成了许多深层次的问题,比如物质主义、价值相对主义等。人类历史上凡遇到危机的时刻,往往会回到古代去寻找某种思想资源。我们不能凭空产生一种新的现代文化,因此,传统文化就不仅存在一个转型的问题,而且还存在一个吸收的问题,这样才有可能产生观念的突破。这就提出一个问题,传统文化还有没有生命力?哪些方面是它的生命力?哪些方面是应当抛弃的?这些都值得我们进一步探索。对我来说,至少唐诗因其“人类性”,因其对自然世界的沉思,是有着恒久生命力的。

我从小就喜欢外国文学,读了不少19世纪的俄罗斯和法国作品。80年代初读研究生时,我仍然关注西方现代文学和哲学。译介昆德拉的《为了告别的聚会》是出于偶然,后来也就一发不可收拾。昆德拉写到人的互害,写到毫无目的的残酷,他笔下的人物既是受害者,又是迫害者,这种荒诞现象都是新时期文学没有触及的;而昆德拉对私人性的维护,对“刻奇”的反讽,对不确定性的肯定,更是在一个全球现代性视野下的批判性主题。他的反抒情或对宏大叙事的解构让我感到一种思想的冲击力,一下子打开了我的思想空间。而且不同于西方现代文学,他的作品使读者得以超越西方现代文学都是反映资本主义颓废的固有思维框架,可以给当代知识人的反思带来启迪。

转向东欧文学在我并没有事业上的过多顾虑,这只能说明我对学院派的学科分类不是很敏感,驱使我读书的动力从来都是对知识的渴望和对人生的思考,而不是以功利为导向的研究。我译介东欧文学的本意就是想让读者看到另一个欧洲的文学,它给我的人生带来了意义。这在专业分工越来越细的大学,自然是不利的,必须甘居边缘。我记得乔治·艾略特的小说《米德尔马契》中有个专家,一生都在研究莎士比亚剧本的版本和注释,好像生命中没有任何光华,这给我留下很深印象。就如同克罗齐所言,批评家们“被赋予了一种奇特的免疫力,使他们能花费一生时间去应付卷帙浩繁的诗歌,出版它们,加以注释,辨理析义,研究资料,寻本探源,而绝不会让自己去冒丝毫的风险,被诗歌的激情所感染”。只要想到我的学术研究就是这样,从不与自己的研究对象发生任何生命的联系,我就感到恐惧。

昆德拉在中国走红了二十多年,这在外国文学的接受中是很少见的现象,即使今天,我看到一些90后还喜欢读他的作品,或许是因为他们这一代更加关注个人的原因吧。当然,在东欧国家转型以后,“东欧”这个政治地理上的名词已不复存在,“东欧文学”的称谓自然也不复存在,它失去了原来的某些统一性特征。而作家们面临的问题也完全不同了,他们曾经将文学的使命定位为战胜谎言,如今面对的却是市场的力量,就像当年美国作家菲利普·罗斯对克里玛说的,东欧国家的作家将面临西方作家同样的处境,那就是可以自由写作但没有读者。

当年许多东欧作家移居西方,对于那种商业文化同样感到不满,米沃什就曾指出:“在任何情况下,美国由于其全部发展,它的动力是自助、无计划的运动,始终相当欠缺历史的想象力——昨天和明天同今天一个样,略好略坏而已,这或许就是为什么在美国影片中,古代罗马人和3000年的宇航员在面貌和行动上都同肯德基的青少年差不多。想象力有一个自然主义的方向——人,永远一样,永远在一样的动力和需要的摆布下,面对一个永远一样的自然。”在他看来,那是一种缺乏超越性的自然的生活,而不是自由的生活。

我在2018年曾访问过捷克,见到了仍然健在的克里瑪,他已经搁笔了,那一代著名的作家中,只有他和昆德拉还活着。年轻一代的作家们面临新的时代困境,他们的作品没有读者市场,如果他们不愿写流行的大众作品,就会被市场淘汰,但对于资本市场的批判,他们又没有找到独特的视角,比西方现代文学更深刻的视角。他们回归了欧洲文学,同时也消失在欧洲文学之中。

只要想到我的学术研究就是这样,从不与自己的研究对象发生任何生命的联系,我就感到恐惧。

借用以赛亚·伯林的比喻,我这人大概属于狐狸型,对什么都感兴趣,很难专注于某个方面。看上去我的论域很庞杂、跨度很大,但背后都有一个总的想法,就是上下寻求人生的意义。我比较着迷于观念的东西,我觉得,观念在人类历史上起到了重要作用,而不同文化的观念又是循着自身的道路发展的,既有同又有异。

西方精神立基于无限的观念,崇尚无止境的追求。中国精神立基于有限的观念,从不追问到底,尤其在宋以后思想就更加固化了,理学给出了一个从宇宙观到人生观的完整统一的世界秩序,真理到此似乎已经终结——鲁迅等人当年批判的就是理学。而今天西方的价值相对主义、取消文化又走到了另一个极端。相对而言,在精神上我更推崇鲁迅那一代和欧洲上世纪初的知识人,中国古代的那些优秀士人也是我欣赏的,他们都活得很真实,并始终对人的命运感到关怀。假如能选择,今天许多人希望能活在中国历史上文化最盛的宋朝,如果就世界范围看,我更喜欢歌德、康德时代的人物和思想,那个时代的思想家们对人类抱有更坚定和更谦卑的信念。

由于成长的背景,我信奉康德的启蒙意义上的人文主义,崇尚独立的精神、自由的思想。世俗人文主义意味着在思想上无穷无尽的探索,只有过程,没有终点。我追求一种思考的人生,它赋予我个人生命的意义。同时我明白,世俗人文主义面对的是一个价值的虚空,因此我有时候宁愿相信,人类头上应当有一个更高的存在。假如人真是万物的主宰,为什么人间有那么多苦难?

我喜欢叶芝的诗《随时间而来的真理》,这首诗很能说明我的心境。“虽然枝条很多,根却只有一条/穿过我青春的所有说谎的日子/我在阳光下抖掉我的枝叶和花朵/现在我可以枯萎而进入真理。”