南丫说

默墨艺行者

图示艺术家萧伟恒的摄影装置《洞外有光》,灵感源自岛上的战争痕迹,将「神风洞」转化成天然暗箱,让蕴含历史的石洞结构与当下洞外的海角风景同时并置于镜头内。

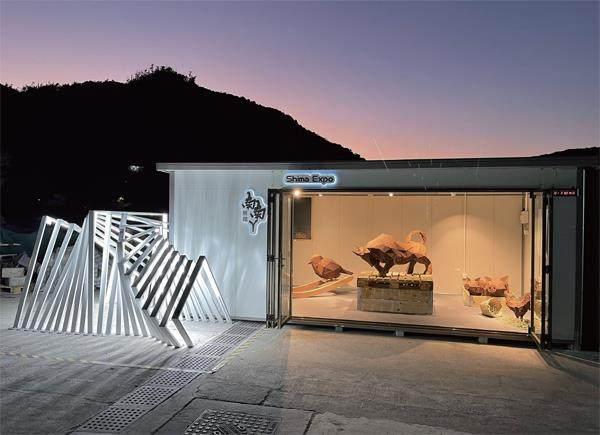

艺术推广办事处策划的公共艺术计划「南丫说:」今日(十二月十一日)在南丫岛索罟湾展开。图示艺术家张哲设置的《南南丫展馆》,展出一系列动物雕塑。

由于山势阻隔,使之形成分别以榕树湾和索罟湾为中心的两个社区。大部分游客对这岛屿的印象总是留在假日熙熙攘攘的榕树湾,南丫岛南段则相对恬静,仍然保留淳朴渔村风貌,还包含战时神风洞遗址及展示着银龙怪鱼的天后宫。南丫岛作为消闲热点的背后,同时满载悠久历史,且蕴藏不少让人意想不到及值得细味的人情事。

为了加深岛民之间的跨文化连结,及让公众发现岛的另一个面貌,艺术推广办事处推出「南丫说:」公共艺术计划,策展概念源自梁宝山博士,选址以索罟湾为中心的南丫南,以「海岸」为主题,回顾这一带留存的历史和海陆互动构成的生活方式。是次计划邀请了15组艺术家/团队:陈百坚、陈佩玲、何远良及含蓄将参与艺术家驻岛计划,透过与不同社群的交流协作进行艺术创作;张震扬、林断山明、林建才及刘清华、林玉莲、沈君怡、Sharu B. Sikdar、萧伟恒、苏咏宝及张哲则将在岛上不同的空间展示以自然及文化特色等元素为灵感的作品;而导演卓翔及马智恒亦将分别制作有关天后庙及渡轮行业的纪录片。

艺术家沈君怡参考了于南丫岛日常出现的船舶样式,制作出形态各异的互动玩具船装置,并邀请岛上居民为船身着色。

艺术家林建才及刘清华以印有不同祝愿语的传统三角旗帜作为原型,在自己创作的旗帜印上岛民的常用字词,如「驶风」、「摇橹」等。

「艺术到家」及导赏活动策划伙伴「香港民间古迹保育基金」,于展览期间举办一连串相应活动,包括导赏团、社区工作坊及纪录片放映。我们希望能从岛民的角度出发,透过结合考察研究及多感观艺术形式,娓娓道来南丫南的人情风光及历史往事,让公众与岛屿展开絮絮对话。

在疫情下,南丫岛的自然环境成为一处郊游避疫的空间。年轻艺术家林断山明为此创作了瓷砖画,捕捉了波涛汹涌的浪花随时间变得平静,犹如窘境下的人们在山涧海洋中重拾平安。

年轻艺术家林断山明。

靠山吃山,靠水吃水,南丫岛拥有丰富的天然资源,山涧小溪随处可见,但当地食水的供给却仰赖着彼岸的水塘提供的自来水。有见及此,艺术家何远良提倡「一方水土养一方人」,他主张活用当地资源以重新建构岛民身份和在地意识。他的创作意念主要围绕水和空气两大范畴,计划在岛上进行可持续的社区耕作,探索岛上的水资源,尝试培养出地道食材。他同时与岛上居民合作以种植来提升空气的含氧量,又为他们提供日常方案以减少污水排放,希望达至「保水养地」,加强人与大自然的连结。

艺术家陈百坚以想像和现实交织出故事,转换成充满游戏玩味的艺术表述。来到南丫岛,他想像自己跟岛上的狗狗们深夜漫游索罟灣及附近地方,以灵敏的听力寻找、搜集各种鲜为人知的声音。驻村期间又借着与村民一起遛狗,聆听岛上狗狗的故事,从另一种角度认识南丫南。除了一只只狗狗造型的装置外,观众亦可跟随艺术家制作的声音地图,在岛上游走并寻找各种声音的来源地,让人们以听觉重新发现及认识小岛的微叙事,想像从夜静中聆听南丫南的声音。

索罟湾天后宫供奉着一条长近两米的银龙鱼标本,这「神兽」据闻能为信众带来好运,它的奇特外形同时深深吸引着艺术家。岛上生活与自然生态关系密不可分,陈氏向来关注人、地域与自然的命题,她于驻留期间特设流动「百样生态研究室」,访问及记录居民对于岛上生物的记忆及想像,同时收集素材,将不同元素的图像分割、重构和融合,以「蓝晒」显影技术及拼贴创作,制作成奇幻的「岛国异兽」标本。她更将这些碎片影像延伸创作成「万花筒」装置,透过不断变幻的投影展现万物平等且生生不息的概念。

——以辽宁省长海县为例