缀补隐身者散落的碎锦(节选)

【作者简介】马钧,1964年出生。中国作家协会会员,青海省作家协会副主席,青海省文艺评论家协会主席。二十世纪八十年代开始文学创作,在国内文学期刊、报纸副刊发表了大量的诗歌、散文、随笔、评论。与人合著、独著5部著作,获得全国性及省部级以上各类新闻奖、政府奖三十多项。2015年被青海省委宣传部授予青海省文化名人暨“四个一批”拔尖人才称号。入选2019年中宣部文化名家暨“四个一批”人才,2020年,青海省人民政府授予“青海省优秀专家”称号。

人究其实质而言就是我们关于他们的记忆。我们称之为生命的东西,归根结底就是一张由他人的记忆编成的织锦。死亡到来,这织锦便散开了,人们面对的便仅为一些偶然松散的片段。一些碎片。

——约瑟夫·布罗茨基《悲伤与理智》

一

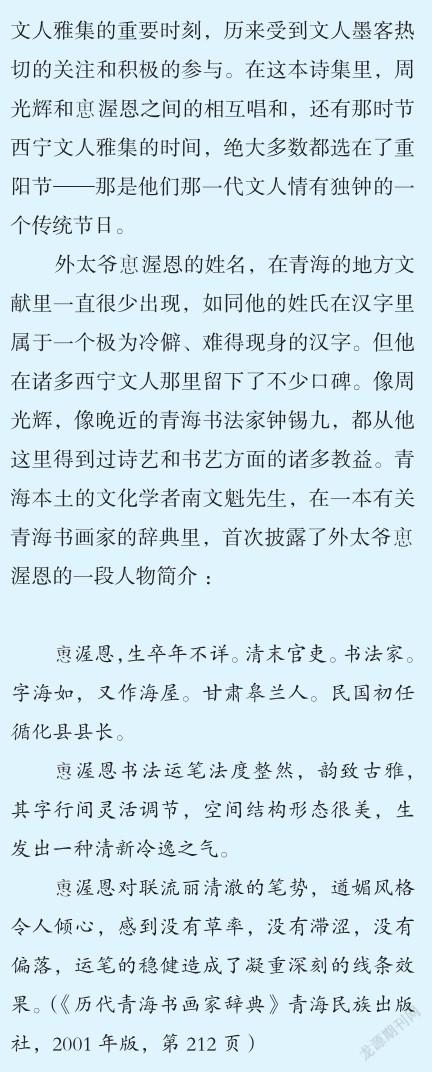

2002年夏日的某一天,青海文化学者朱世奎先生,将一本西宁人寝馈咳唾于民国时期,抄录于新中国成立初年的旧体诗集——《绘云阁诗草》(以下简称《诗草》)借给我。这本一度被时间尘封的诗集,在我复印一册之后的一次次阅读中,原本似乎早就寂灭无闻的前尘,借助白纸黑字载录的力量,开始奇迹般地逐渐显现出影影绰绰的义脉。手头收集的一些支离破碎的文字残片,像被磁吸的铁屑,吸附在文本磁场的周围。那些沉默的文字,忽然间就像失散经年的一帮兄弟姐妹,一个一个重逢在一起。重逢的机缘将那流离失所的记忆,重新一截一段地补缀在一起,让往事开始翕动嘴唇,微微絮语。百来页的稿册,用九行笺欧体楷书工整抄录。手泽遒劲沉稳,带着一种笔触传导的、特别的视觉温度和墨迹的旷世感。稿册的最后一页,印有著者的旧影——一帧戴着宽阔礼帽、呲着胡须、面容清癯的半身肖像照。照片下方,钤印着一方一圆两枚朱文篆刻。圆形印上的字迹漫漶,不易辨识。倒是长条印章上的“吟诗月满楼”,依稀透露出著者从前深挚的志趣与风雅性情。

朱老先生给我赐予的这个殊胜的机缘,冥冥之中也赋予了我某种书写的使命。基于材料准备和心灵积累的需要,我迟迟未能动笔。迁延至今,我才从扰攘的时世里犁出一道播种文思的沟垄。在这篇将要铺开的文章里,我的着眼点不在于对这本旧体诗集作一番细致的文学赏析,而是试图探寻一下传统文化抵达西陲后,其文脉的延续方式,以及它与彼一时期文坛流行思潮的互动与呼应。捎带补充一点相关人物的历史故实。

《诗草》最重要的一个文献价值,就是它反映出来的西陲边地文人在近现代唱和的传统。要想说清这一点,就需要稍稍回溯一下青海的历史,尤其是青海文人在旧体诗写作上呈现出的历史脉络。

已故著名历史学家李文实先生,在写给西宁地方史志学者李逢春先生编注的《西宁历代诗人诗词选注》(陕西人民出版社1995年版)的序里面,简括地指出西宁诗人晚出且落后于他地的历史因由:

青海的壮丽山河,自唐代诗人王昌龄、高适、杜牧始,以迄元明间马祖常、宗泐等,都有名作流传,或歌颂边将定边固疆的功业,或描述昆仑河源的雄奇壮阔,或惊羡雪岭的寒光素彩,均足为河山生色,旅客壮行。而西宁本土人士,自明初设西宁卫,也始有人出境应试,此后才渐有诗人。自西宁府设学应试和开办书院后,诗人便日渐增多,其中多人兼有诗集流传或出版发行,但较之甘肃、陕西,仍相形见绌,显得落后了。

明代以前,西宁文人的诗作文献无征,本地的文学书写可谓姗姗来迟,以至迟滞到明代才有零星诗人初露锋芒。西宁渐有诗人的历史成因,和西宁人文历史在近代发生的一个重要拐点——奉天汉军正白旗人、时任甘肃西宁道按察使司佥事的杨应琚的到来,密不可分。李文实先生为此在《重刊〈西宁府新志〉弁言》里,专门写到这位对青海影响甚大的清代大臣,写到西宁府在清代的人文现状:

清代是以乡、会试录取人才的,但那时的西宁府还没有建立考取秀才的贡院,西宁、碾伯两县的文武生童,要想求取功名,必须到临洮或凉州去应试,千里迢迢,困难重重,因而本地读书人特别稀少,人才奇缺。杨氏有见于此,便会同西宁道副使高梦龙、知府杨汝梗、知县沈予绩等首倡,捐俸建立贡院,申请考官来西宁主持生童考试,自此每年应试的人便增多起来。西宁府原有儒学一处,杨氏来任西宁道佥事时,校舍年久失修,大多倾颓破败不堪,他和知县靳梦麟重行加以修葺,远从江浙聘请教师前来任教。又和知府刘弘绪、知县陈铦捐俸建立西宁县儒学,置学田、书籍,订立课程。其后各地社学、义学等都陆续建立,除碾伯县儒学、社学、新社学(在老鸦、冰沟两地)、川口社学外,大通卫、归德所也都建立了义学,边荒子弟,从此才知道读书的重要,于是欣欣向學,弦歌之声,不绝于四野了。(见2019年出版的《黄河远上》一书,商务印书馆,第508页)

本土作家王文泸先生,在后来推举他的同乡、前辈诗人张荫西的一篇文章里,也提到过青海学植瘠薄的史实:“青海历来不是人文荟萃之地。且不说历史上的贵德,是‘诸羌环居,民不读书’的地方。(见《西宁府新志》)即使在近代,它也不具备孕育大文人所必须的丰沛的文化滋养。”(见青海人民出版社《荫西诗选》代序)

李文实、王文泸两位乡贤的言说,都证明了青海近代文学发育迟缓的历史事实和成因。青海文化植被的相对瘠薄,人文教育的滞后,与发达地区的不同频、不同步,确实是青海在近现代历史上人文发育的一个先天性不足。

二

已故的李逢春先生,生前在钩沉西宁历代诗人、诗作方面用力甚勤。由他编注的《西宁历代诗人诗词选注》,搜罗了上迄明代,下至民国的13位诗人。其中就收录有《诗草》。李逢春先生对《诗草》的作者周光辉提供了如下一段生平简介:

周光辉,字月秋,号绘云老人,生于清光绪五年(1879),西宁人,晚年卜居南郊尕庄。他“善画能书,尤工于诗”,存诗212首,辑为《绘云阁诗抄》,有手抄本存世。美术作品曾在北京等地参展,山水画四幅,1986年由青海人民出版社影印出版发行。

月秋幼年早孤,三岁丧母,十三岁丧父,家境贫寒,依靠亲友,方得读书学习,二十二岁考取秀才。国民军来青后曾一度加入同盟会。1913年西宁县成立县议会,任议员,后在民国青海省政府任三科科长等。他在《自挽诗》中写道:“泮宫采芹,官府作吏。才拙性缓,与世相离。”新中国成立后,任青海省文史馆馆员,青海省美术家协会名誉理事,省中医研究所名誉研究员等。1969年九十岁卒。

月秋一生主要以教书、行医、卖字鬻画为生……

南先生提供的简介,尽管“于其所不知”付诸阙如,个别表述与实际有些微出入,但想必他的文字介绍是有所依据的。限于词条表述的简约凝练原则,信息表露得很不过瘾,但毕竟聊胜于无。

谁识一村有隐君,昔年领郡策殊勋。高风不让陶元亮,雄笔直追王右军。修稧事过衣舞彩,称觞人集细论文。唯吾忝属金兰谱,酒进南山饮易醺。

帶着一种把记忆试图镂刻在风中的狂想,我得到这样一种觉悟:记忆和书写,是一种奇特而庄严的生命意志,它有两个矛盾的面孔:一个是关闭门扉,造就密室;一个是打开门扉,显现存在。

《诗草》的尾页,还收录有周光辉后人对其若干遗稿的补录,笔迹已从毛笔书写变成了钢笔抄录。补录的最后一首作品,写于辛丑年(1961)冬月。那个时候的周光辉已经82岁了,他写下了一篇题名为《雪中行吟》的五言诗:“雪深天地闭,风劲衣裳冷。曵杖出荆扉,茫茫道路梗。巢高鸟息声,池冻鱼潜影。寒流漫野桥,宿雪开寂岭。缓步踏银沙,远望揽清景。浩歌返吾庐,读易天机静。”寒凉荒寂的世界里,老人还一路浩歌,在青灯下穷究着天机。他循着孔子晚而好易的精神轨迹,也开始在晚年研习《周易》。这在他稍早一些的诗作《雨后阁上独坐看山》里已经有所表露,从中我们还可以见出周光辉在书法上追慕钟繇、王羲之那般的晋代风神,在诗歌志趣上,企慕陶渊明、谢灵运那样书写自然的情韵:“吟诗叹酒贵,读易卜年丰。书法钟王帖,襟怀陶谢风。”“陶谢”在文学史上因寄情田园、山水而并称,同时也成为后来许多诗人渴慕的一种诗风,成为古典诗词里的一个绵延承袭的审美传统,即便像杜甫这样的大家,也在这样的风雅习气里推波助澜:“焉得思如陶谢手,令渠述作与同游”。

(注:此文为《缀补隐身者散落的碎锦》第一、二部分。)