由解释到训诂:先秦文献正文训诂与中国训诂学的发生

孟 琢

北京师范大学 民俗典籍文字研究中心、中国文字整理与规范研究中心,北京 100875

先秦经典中有大量以训诂形式出现的文献正文,涵盖了五经文献与先秦诸子文献,我们将其称为“先秦文献正文训诂”(简称“正文训诂”)。所谓“经传本文即有训诂”,这是历史上最早的训诂释义材料,对理解中国训诂学的早期面貌与发生规律具有重要意义。对于这一现象,陆宗达先生将其界定为“以训诂形式出现的正文”,举例分析了其中的训诂类型(1)陆宗达:《训诂简论》,北京:北京出版社,2002年,第100页。;王力先生认为它是中国语文学的萌芽,从声训、形训、同义词辨析、随文释义四个角度加以探讨(2)王力:《中国语言学史》,北京:中华书局,2013年,第1-4页。。前辈学者充分强调了先秦文献正文训诂的研究价值,近40年来,研究者从不同角度对其进行考察:一方面,对正文训诂进行全面纂集与整体描写,从文献来源、训诂内容、训释方法、释义术语等角度展现其基本面貌(3)张新武先生的相关论著是这类研究的代表,参见氏著:《古代文献正文词义训诂辑录》,乌鲁木齐:新疆大学出版社,2012年;张新武:《先秦文献正文中的训诂研究》,武汉大学硕士学位论文,1984年。;一方面,分别阐述不同文献、学派中的正文训诂现象,结合先秦诸子的思想揭示其具体特点(4)20世纪80年代以来,刘世俊、谢金良、贡桂勇、叶平、虞万里等学者分别对《左传》、《公羊传》、《谷梁传》、《国语》、《孟子》、《商君书》、《墨子》、《大戴礼记·夏小正》等文献中的正文训诂进行了专题研究。。这两方面工作取得了丰富成果,但就其本质而言,它们还属于描写层面,虽能展现出正文训诂的基本面貌,但始终缺乏一种关键性的问题意识——如何在中国训诂学的萌芽阶段理解其发生规律。

本文试图对这一关键性问题进行解答,这体现为三个层面的思考:首先,如何把握先秦文献正文训诂的发展脉络,从而在历史比较中理解其发生规律?其次,在先秦文献正文训诂的发展过程中,是否形成了自觉的释义原则,这一原则的形成机制是什么?最后,先秦文献正文训诂的丰富现象,为两汉以来训诂学传统的奠定提供了怎样的学术资源?这些思考是对中国训诂学的溯源性反思,旨在重新审视这门古老学科的历史起点,把握其发生规律中蕴含的学术精神与学科特质。

一、由王官学到诸子学:先秦文献正文训诂的历史脉络

在已往的研究中,先秦文献正文训诂多被视为一个泛时性的整体。如张新武先生的论著将《周易》、《尚书》、《逸周书》、《周礼》、《仪礼》、《礼记》、《左传》、《国语》、《论语》、《孟子》、《老子》、《庄子》、《荀子》、《韩非子》、《战国策》等33部文献中的正文训诂,作为同一类型的现象加以描写。我们认为,这一研究模式具有“竭泽而渔”的材料广度,但缺乏“溯源讨流”的历史深度。从时间上看,正文训诂至少经历了从西周到春秋战国的时代变迁,具有近千年的历史跨度;与此同时,它的文献来源也涵括了经、史、子的不同类型。面对这样一批来源复杂、内容丰富的材料,立足合理的历史分期进行源流比较,是理解训诂学的发生规律的基本前提。

正文训诂是中国早期学术文化不断发展的产物,其历史脉络与先秦学术史的发展脉络具有一致性。两周时期,学术文化为贵族垄断,形成了以《诗》、《书》、“六艺”为中心的文教传统,是为“王官之学”;在春秋战国礼崩乐坏和平民教育兴起的历史剧变中,学术文化转向以士人为主体的民间学术,由此导致了诸子百家的思想喷发,是为“诸子之学”。正如钱穆先生所言:“然此一时代潮流中剧变之尤堪注目者,则厥为社会学术之勃兴。王官之学散而为诸子,其后著录于《汉书·艺文志》之书籍,凡七十九家,一千二百四十三篇,而辞赋、兵法之类不与焉,可想其著述之富。”(5)钱穆:《秦汉史》,北京:九州出版社,2011年,第2-3页。这一“道术将为天下裂”的文化下移的大转折,推动了中国学术“轴心时代”的历史高峰,也是中国训诂学蓬勃生发的整体背景。因此,我们以孔子为分界点,将先秦文献正文训诂分为“王官学”与“诸子学”两大阶段——前者体现在《诗》、《书》等早期经典之中,也包括《左传》、《国语》中先秦贵族解经释义的内容(6)《左传》的材料分期比较复杂,我们将孔子以前先秦贵族的正文训诂,视为“王官学”阶段;孔子以后及“五十凡”中的正文训诂,视为“诸子学”阶段。;后者体现在先秦诸子的丰富著述之中,尤以儒家为典型。

在“王官学”阶段,正文训诂实际上是一种早期的文化解释行为,尚未形成自觉的解释原则与深厚的释义传统。根据是否具有文献依托的标准,可以分为两种基本类型:(1)先秦贵族在社会语用中的字词解释与文化释义。在《左传》、《国语》中,先秦君子论德析义、阐明道理,对诸如“文、武、礼、义、神、信、学、言、美、物”等概念进行解释。例如“神,聪明正直而壹者也”(《左传·庄公三十二年》),“子父不奸之谓礼,守命共时之谓信”(《左传·僖公七年》),“夫文,止戈为武”(《左传·宣公十二年》),“夫美也者,上下、内外、小大、远近皆无害焉,故曰美。”(《国语·楚语》)这些解释是先秦时期人文精神的展现,为“轴心时代”的思想突破奠定了文化基础。除此之外,早期文献中的字词解释亦可归入这一类型。如《逸周书·谥法解》:“经纬天地曰文,道德博厚曰文,学勤好问曰文,慈惠爱民曰文,愍民惠礼曰文,锡民爵位曰文。”即是对“文”这一谥号的意义理解。(2)先秦贵族对《易》、《诗》、《书》等经典的说解。如《左传》载穆姜对《周易》随卦“元亨利贞”的解释,申公巫臣对《周书》“明德慎罚”的解释,《国语》载叔向对《周颂·昊天有成命》的解释,都反映出王官之学的教学内容。在整体上看,这一阶段的正文训诂面貌颇为杂糅,其释义具有鲜明的情境化特点。如对“礼”的解释,除了“子父不奸”之外,还有“所以整民”、“国之干也”、“身之干也”、“定人之谓礼”等不同解说;它们是针对不同情境的、对语词概念和经典文本的多样性文化解释,而非一门具有鲜明特质和自觉方法的学问。当然,解释是普遍性的文化行为,广义的训诂亦包括在解释之内。我们可以说“王官学”中蕴含着训诂学的初步萌芽,但这与严格意义的训诂工作毕竟不能等同——无论从释义原则的形成还是从训诂传统的奠定上看,它们与两汉以来的训诂学传统还有很大差异。换言之,中国训诂学真正意义上的滥觞,是在正文训诂大量涌现的“诸子学”时代。

在“王官学”向“诸子学”的转型中,随着中国文化思想的整体突破,无论是在先秦儒学还是诸子百家的著述中,都出现了丰富而精彩的正文训诂,这也是中国训诂学奠定自身特质与学术传统的关键时期。在这一过程中,有两个至为重要的影响因素:一是正名思想的充分发展对语言文字解释原则的影响。孔子提倡正名,将其作为重建周礼的核心思路,先秦诸子进一步从政治学、语言学、名辩之学的不同层面,对正名进行了全面阐释。这些阐释具有共同的基础,那就是对语言文字名实关系的深入分析,这就要求对“名”进行更为准确、深入的解释(7)参见孟琢:《论正名思想与中国训诂学的历史发展》,《北京师范大学学报(社会科学版)》,2019年第5期。。因此,正名思想深刻影响了先秦诸子的语文释义及其对解释本身的自觉,无论对词义内涵的注重、命名理据的探寻还是词义互证的尝试,都凝聚为训诂学的释义原则。二是先秦诸子的文化教育与思想争鸣对语言文字解释实践的推动。先秦诸子的活跃程度是前所未有的,他们积极地将学说推向大众,出现了大规模的教学讲习活动;他们进行激烈的思想交锋,对“名”的界定与寻隙成为学术论辩的起点。这种生机勃勃的文化生态,极大激发了先秦诸子对语言文字、思想概念和前代经典的解释。一方面,诸子学文献中的字词解释与文化释义,无论是内容范围上还是释义类型上,其丰富性都远远超过了王官之学;在与王官之学关系密切的儒家之外,还出现了墨家、名家中独具特色的释义路径。一方面,以儒家为代表的先秦诸子充分拓展了王官之学的经典说解,不仅继承了对《诗》、《书》等早期经典的解释,更出现了以“十翼”为中心的《易》学传统、以三《礼》为中心的礼学传统和以三《传》为中心的《春秋》学传统(8)礼乐文化是“王官学”的基石,但《周礼》、《仪礼》、《礼记》多被认为是春秋战国以来的儒家之作,故本文将其中的正文训诂归入“诸子学”阶段。,形成了儒家经学的基本框架。这两方面的拓展,都让正文训诂在整体数量和完备程度上得到了全面提升。

我们看到,正名思想促进了先秦诸子的释义自觉,由此形成了中国训诂学基本的释义原则;春秋战国以来活跃的文教活动与思想争鸣推动了多元的释义实践,为训诂学传统的奠定提供了丰富资源。这两方面的重要转变,让“诸子学”阶段的正文训诂与两汉以来的训诂学传统呈现出密切的关联,也为我们理解中国训诂学的发生规律提供了基本角度。

二、先秦文献正文训诂与中国训诂学的释义原则

在中国训诂学的发生过程中形成了怎样的释义原则?这是考察先秦文献正文训诂时的关键性问题。对此,我们从释义角度和释义路径两个层面加以阐述。

(一)释义角度:由词义外延转向词义内涵

在“王官学”向“诸子学”的演变中,正文训诂的释义角度发生了根本转变,多样性的文化释义凝聚为对词义本身的说解,解释重心由词义外延集中于词义内涵,再进一步深入到词义内部的命名理据。这一变化与正名思想的影响密切相关,先秦诸子在辨析名实的过程中推动了对“名”本身的解释,不断深化对词义本体的认识。对此,我们以“礼”的正文训诂为例加以说明。

先秦贵族对“礼”的探讨与解释,主要集中在“某一事件是否合礼”的角度,例如《左传·隐公八年》:“郑伯以齐人朝王,礼也。”《左传·桓公八年》:“祭公来,遂逆王后于纪,礼也。”《左传·庄公八年》:“治兵于庙,礼也。”《国语·周语中》:“见其君必下而趋,礼也。”《左传·桓公十八年》:“女有家,男有室,无相渎也,谓之有礼。”这类表述方式在先秦颇为常见,它是对某一事件或某类言行是否合“礼”的说解,其解释重心在于“礼”的外延。它体现出“循名责实”的思维特点,即以“名”为中心考察什么样的“实”符合“名”的标准。某种意义上,这种外延性的解释与先秦谥法的思路是一致的,《逸周书·谥法解》中“XXXX曰文”的表述,都是在讲解哪些品质符合“文”的标准;《论语》记载子贡问孔子:“孔文子何以谓之文也?”子曰:“敏而好学,不耻下问,是以谓之文也。”亦体现出同样的思路。随着古人对“礼”的认识深入,对“礼”的解释角度逐渐由外延转向了内涵:

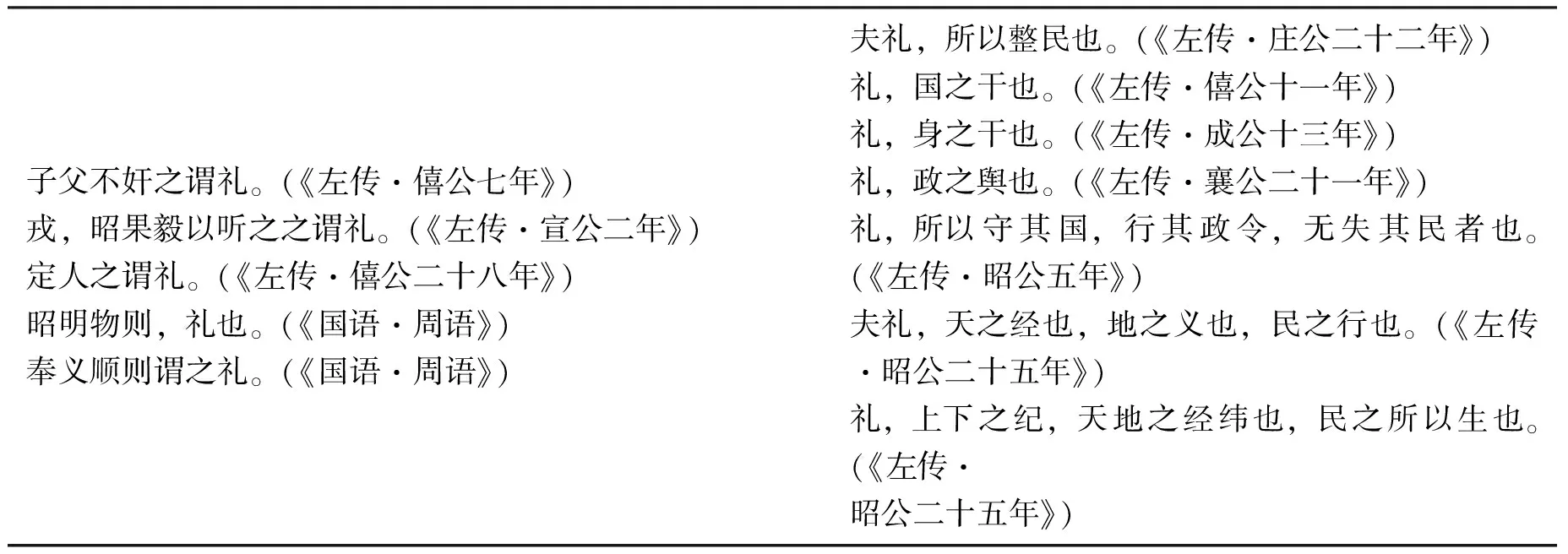

表1 《左传》、《国语》所见先秦“礼”的正文训诂

这两组正文训诂具有明显的形态差异:在第一组中,作为解释重心的“礼”位于句末,多有“之谓”、“谓之”的程式化表达;在第二组中,“礼”位于句前,与后世常见的训诂形态更为相符。形态差异的背后是释义角度的不同,具体而言:第一组正文训诂与外延释义更为接近,“子父不奸”、“戎昭果毅”都是特殊性、具体性的合礼行为,属于对词义外延的解释;与此同时,“定人”、“昭明物则”、“奉义顺则”则从功能、特点等角度解释了“礼”的内涵,体现出同一形态下释义重心的转移。在第二组正文训诂中,释义重心已经完全集中在“礼是什么”的问题上——礼的功能在于维系统治、推行政令、统领民众;礼的特点在于立身立国之本、国家政教之基;礼具有天经地义的重要性——从功能、特点、重要性等角度说解了“礼”的内涵。

两组正文训诂的释义角度发生了内在转变,在春秋晚期,后一种解释方式开始集中出现。昭公时期三则正文训诂分别出自贤大夫女叔齐、子产、子大叔之手,体现出先秦贵族对词义认识的不断深化。与此同时,他们对词义内涵的解释尚不足以把握“礼”的特点,把“礼”替换为“道、德、仁、义”等词亦未尝不可,体现出释义转型期的历史局限。想要弥补这一不足,既要对词义内涵进行精确解释,也需要一种能够把握词义特点的新的释义方式,这就是发轫于春秋战国之际的先秦声训。声训以音近或音同的词作训,通过阐发词的命名理据来解释词义;由于它能深入词义内部把握其特点,故被《春秋繁露》称为“深察名号”。在训诂学史上,已知最早的声训或为孔子的“政者,正也”,有意思的是,对“礼”的早期声训亦出自孔子之门。《左传·定公十五年》载子贡之言曰:“夫礼,死生存亡之体也。”子贡以“体”训“礼”,这是对“礼”的常用声训,也意味着一种全新的解释方式的出现。在“诸子学”阶段的正文训诂中,对词义内涵与命名理据的解释占据了大多数。例如:

敛手足形,还葬而无椁,称其财,斯之谓礼。(《礼记·檀弓下》)

礼者,因人之情而为之节文,以为民坊者也。(《礼记·坊记》)

夫礼,禁乱之所由生,犹坊止水之所自来也。(《礼记·经解》)

夫礼者,所以定亲疏,决嫌疑,别同异,明是非也。(《礼记·曲礼上》)

信行容体而顺乎文,礼也。(《庄子·缮性》)

登降揖让,贵贱有等,亲疏之体谓之礼。(《管子·心术》)

礼者,贵贱有等,长幼有差,贫富轻重皆有称者也。(《荀子·富国》)

礼也者,犹体也。体不备,君子谓之不成人。(《礼记·礼器》)

言而履之,礼也。(《礼记·仲尼燕居》)

礼者,因人之情、缘义之理、而为之节文者也,故礼者谓有理也。(《管子·心术》)

和“王官学”相比,这一阶段的正文训诂有着明显变化。首先,以“之谓”为标志的外延释义明显减少,只有第一例一处,且相传为孔子之语,这是早期释义方式的遗存。其次,在第二例到第七例中,从节文、坊民、禁乱、亲疏、嫌疑、贵贱等差、登降揖让等角度解释了“礼”的内涵,和《左传》中的释义相比,它们更精确地解释了“礼”的特质,也很难把“礼”替换为其他词语,体现出“诸子学”中释义的高水准。这些释义多为郑玄以来的随文释义所借鉴,为后世训诂提供了丰富资源。在最后三例中,还出现了“礼”基本的三种声训:训之为“体”,强调“礼”犹如一身之整体,又如不同之肢体,具有分中有合、合中有分的辩证特点;训之为“履”,强调“礼”的实践性;训之为“理”,强调“礼”为万物之秩序条理,又有内在的义理内涵。先秦古人从不同角度解释了“礼”的命名理据,奠定了对“礼”的声训传统。两汉以降,这三种声训不断出现在许慎、郑玄、刘熙、郭璞、郭象、孔颖达、颜师古、朱熹等人的训诂之中,体现出深远的历史影响。

我们看到,先秦文献正文训诂具有清晰的演变脉络,由“循名责实”的外延释义发展为“解名析义”的内涵释义,再由此发展出“深察名号”的先秦声训。在这一过程中,正文训诂的释义角度发生了根本转变:解释的语言单位集中于词,释义重心不断集中到词义本身,追求词义内涵与词义特点的准确把握。正因如此,尽管“礼”的文化意蕴极其丰富,但它的正文训诂并没有发展为泛化的文化解释,而是不断回归到语言本身,体现出以语义为本位的特点。

(二)释义路径:逻辑定义vs词义互证

释义路径是理解正文训诂释义原则的另一重要角度。如前所论,在外延释义向内涵释义的转变过程中,由于正名思想的影响,如何精准地解释词义成为释义者亟需解决的问题。对此,先秦诸子发展出以墨家和儒家为代表的两种不同路径。

墨家思想具有鲜明的科学性,其释义对象以自然名物为主,在《墨子》的《经》、《经说》诸篇中出现了内容丰富的正文训诂。在整体上,墨家采取了逻辑定义的释义路径,“平,同高也。厚,有所大也。圜,一中同长也。方,柱隅四讙也。”叶平先生指出,这类正文训诂多为概念定义式的义界,很少采用同义词、近义词相训的方法,也极少采用声训。它们与欧几里德《几何原本》中的定义颇为相似,追求解释的单一性,即每一个别事物与一个而且仅与一个专门概念对应(9)叶平:《〈墨经〉正文训诂的问题式变革》,《自然辩证法研究》,2019年第6期。。就其思维实质而言,这一路径体现出“同一性”的思维方式,立足某类事物的自身同一及其与其他事物的绝对差异进行精确独立的解释。与墨家不同的是,先秦儒家采取了词义互证的解释路径。首先,就单训而言,无论同义词、近义词的互相解释,还是探求命名理据的声训,都是其常用的释义方法。其次,先秦儒家的正文训诂同样采取了义界方式,但义界的本质不是科学定义,而是语言解释,其中蕴含着丰富的语义信息与文化信息。可以说,儒家从未追求释义的“单一性”,而是自觉地在语言的关联与比较中进行词义解释。这一释义路径在先秦时期相当普遍,以“礼”为例:

礼者,殊事合敬者也。乐者,异文合爱者也。(《礼记·乐记》)

乐者,天地之和也。礼者,天地之序也。(《礼记·乐记》)

乐,所以修内也。礼,所以修外也。(《礼记·文王世子》)

程者,物之准也。礼者,节之准也。(《荀子·致士》)

夫礼者,忠信之薄,而乱之首。(《老子》)

法者,所以爱民也。礼者,所以便事也。(《商君书·更法》)

礼为情貌者也,文为质饰者也。(《韩非子·解老》)

对“礼”的解释不仅没有脱离语言世界,恰恰相反,“礼”的内涵正是在词义关联中凸显出来的。“文、敬、程、准、节、饰、序”是礼的同义词或近义词,“乐、法、和、爱、情”是与礼相参照的重要概念,“乱”是礼的反面。在正文训诂的类聚中,隐含着一个以“礼”为中心的语义关系网络,充分显示出词义互证的方法特点。就其思维实质而言,这一路径体现出“关联性”的思维方式,注重事物之间的普遍联系与相互依存,在整体性的关系网络中对个体进行触类旁通的解释;先秦儒家注重正名,但始终没有走到名辩与逻辑之中,与这种思维特点也是内在相关的。

就语言解释而言,词义互证成为了中国训诂学的主流方向。在“诸子学”阶段的正文训诂中,基于词义关联和比较的释义方式十分常见。古人成龙配套地讲解词义,形成了若干微观的词义类聚。例如:

春见曰朝,夏见曰宗,秋见曰觐,冬见曰遇。(《周礼·春官·大宗伯》)

同姓大国则曰伯父,其异姓则曰伯舅。同姓小邦则曰叔父,其异姓小邦则曰叔舅。(《仪礼·觐礼》)

大者曰灾,小者曰火。(《公羊传·襄公九年》)

老而无妻曰鳏,老而无夫曰寡,老而无子曰独,幼而无父曰孤。(《孟子·梁惠王下》)

道者,所以明德也;德者,所以尊道也。(《大戴礼记·主言》)

这些释义在类聚中进行关联与比较,通过义域的划分确定不同词义的所指范围和词义特点,或据此释彼,或回环相训,体现出鲜明的互证性。它们不仅是正文训诂中常见的释义方式,也是《尔雅》等训诂专书中训释类聚的滥觞,开启了中国训诂学通过训释纂集把握词义的传统。正如王宁先生所言,“训释的总规律是利用词际和义际的异同关系,使被训释词和训释词语达到尽可能严密的对当和统一。任何训释,都是离不开这个总原则的。”(10)王宁:《论词义训释》,王宁:《训诂学原理》,北京:中国国际广播出版社,1996年,第99页。这一路径之所以成为训诂学的历史方向,是由语言解释的本质所决定的:语言是人文性的符号系统,其人文性决定了语言解释难以采用绝对科学化的释义路径,其系统性决定了语言解释必须依赖语言的内在体系。

在正文训诂的古今之变、儒墨之别中,我们看到,中国训诂学在其发生阶段逐渐形成了自身的释义原则。这一原则尚处在“潜理论”层面,虽未得到明确表达,但已内在性地显现于正文训诂的历史脉络中。具体而言,其释义角度以词义内涵为重心,体现出语义本位的态度;其释义路径以词义互证为大宗,体现出对语言系统的把握。可以说,先秦文献正文训诂的基本原则是从语言关系中解释语言本身,这正是黄侃先生所说的“训诂者,用语言解释语言之谓”。在这一界定中,具有自觉的语言本位观念和语言系统观念(11)参见孟琢、张祎昀:《何谓训诂:论黄侃先生的训诂界定与理论自觉》,《民俗典籍文字研究》,2020年第2期。,这一观念既是训诂学走向现代学术时的理论自觉,也蕴含在中国训诂学发生阶段的历史规律之中,是这门学问最为古老的学术基因。

三、先秦文献正文训诂与中国训诂学的传统奠定

对中国训诂学的发生而言,正文训诂的释义理念是其学术精神上的渊源,正文训诂的释义实践是其学术内容上的渊源。在“王官学”向“诸子学”的演变中,活跃的文教活动与思想争鸣推动了古人的释义实践,先秦文献中丰富的释义现象为两汉以来的训诂学传统提供了不同层面的学术资源。对此,我们从训诂体式、训诂内容、训释类型、训诂术语四个角度加以阐述。

训诂体式指训诂的体制与形式。两汉时期出现了两种最早的随文释义的训诂体式——解故与章句。在先秦文献正文训诂中,分别蕴含着这两种体式的学术渊源。首先,“解故”以经典的字词为单位,注释字词、讲解大义;汉人或称之为训诂,今人多称为传注。先秦文献正文训诂中对经典文本的说解,大多数是针对字词的释义,这是两汉解故重要的历史来源。以《毛传》为例,《左传·襄公七年》释《小明》、《左传·襄公十五年》释《卷耳》、《左传·昭公二十八年》释《皇矣》、《国语·周语》释《昊天有成命》、《既醉》、《旱麓》、《天作》、《国语·鲁语》释《皇皇者华》、《礼记·大学》释《淇奧》、《孟子·离娄》释《板》、《荀子·解蔽》释《卷耳》等,皆为其所取,足见汉人解故与先秦经说的密切渊源。其次,“章句”以经典的篇章语句为单位进行整段逐句的文义解释,其中也掺杂了一些字词解释;它是两汉经师的教学文体,类似于今天的课堂讲义。正如清人沈钦韩所言,“按章句者,经师指括其文,敷畅其义,以相教授。《宣二年传》疏服虔载贾逵、郑众、或人三说,解叔曰‘子之马然也’,此章句之体类。”(12)沈钦韩:《汉书疏证》,《续修四库全书》第266册,上海:上海古籍出版社,2002年,第646页。这种教学讲解的体式可以上溯到《公羊传》、《谷梁传》,如《春秋·隐公元年》:“九月,及宋人盟于宿。”《公羊传》:“孰及之?内之微者也。”《谷梁传》:“及者何?内卑者也。宋人外卑者也。卑者之盟不日。宿,邑名也。”二《传》重在阐释《春秋》微言大义,兼及字词名物的讲解,其辞气行文多为设问句,体现出先秦儒家经典教学的历史面貌,这一解经体式开启了两汉章句的先河。值得注意的是,解故与章句不仅体式有别,也是古文经学与今文经学的重要分野。钱穆先生指出:“窃谓当时经学分野,惟博士章句家法与博通大义之两途。而大抵治今学者,以守博士章句者为多。通古学者,以不守章句举大义者为多。”(13)钱穆:《东汉经学略论》,载其《中国学术思想史论丛》(三),北京:生活·读书·新知三联书店,2019年,第51页。自其渊源观之,古学解故与“王官学”颇具渊源,今学章句则源自“诸子学”中的儒家讲学,这也是理解今古文经学之辨的一个新角度。

训诂内容指训诂的释义对象与解释范围,包括释词、注音、释句、分析语法、说明修辞等。张新武先生指出,先秦文献正文训诂囊括了释词、释词组、释句、释篇章主题、说明语法、说明修辞手段等内容,为两汉训诂学提供了大量释义资源(14)张新武:《先秦文献正文中的训诂研究》,武汉大学硕士学位论文,1984年,第8-31页。。需要强调的是,训诂学不仅属于语言学,更是作为经学附庸的传统“小学”。在语言学层面之外,我们还要在经典、经学的层面理解正文训诂的内容范围——其中既包括“王官学”对《易》、《诗》、《书》等经典的说解,也包括战国时期兴起的《易传》、三礼与《春秋》传中的丰富释义,以及《韩非子》、《庄子》中对道家经典的相关解释。可以说,“诸子学”阶段的正文训诂已经具备了经学释义与子学释义的初步框架,成为后世不同的经学流派和学术传统中的释义基础。

训诂类型是对训诂释义的不同分类。根据训释方式的不同,可以分为直训、义界两类;根据训释目的的不同,可以分为义训、声训、形训三类。在正文训诂中,这些训释类型均已出现,体现出中国训诂学说解方式的全面萌芽。前人对此已有较为充分的论述,本文只强调两点:其一,直训与义界在“王官学”阶段均已出现,但二者的分布有所不同。直训多见于王官之学中的经典释义,如《左传》中先秦贵族对《易》卦的解释:“坤,土也。巽,风也。乾,天也。”又如《国语》载叔向释《昊天有成命》:“基,始也。命,信也。宥,宽也。密,宁也。缉,明也。熙,广也。亶,厚也。肆,固也。靖,龢也。”都是先秦经说中的典型直训。义界则多见于先秦贵族的文化释义,前文所引释“礼”诸说,基本上都采取了义界方式。这一分布延续到了“诸子学”时代,在《易传》、《公羊传》、《谷梁传》等解经文本中,直训出现的频率较多;在先秦诸子思想阐释的文本中,义界出现的频率较多。这一差异体现出直训与义界的不同特点:直训对文献语境的依赖性较强,适于随文释义的训诂体式;义界的意义信息更为丰富,适于独立的语言文化说解。二者之间的分布差异,对我们理解训诂学史上直训与义界的特点、功能与适用范围,具有重要的启发。其二,义训与形训在“王官学”阶段皆已出现。以形训为例,《左传》、《国语》记载了先秦贵族的早期字说,诸如“止戈为武”、“反正为乏”、“皿虫为蛊”、“人三为众”,都是周代“小学”的吉光片羽。声训则是“诸子学”阶段的产物,自孔子及其弟子创立声训以来,它在《易传》、《礼记》、《公羊传》、《谷梁传》、《孟子》、《庄子》、《管子》等文献中屡屡可见,成为正文训诂独具特色的释义方式。可以说,正文训诂的释义类型在“诸子学”时代日臻完备,为训诂学的不断发展提供了充分借鉴。

最后,训诂术语指训诂释义中的程式化用语。在正文训诂中,诸如“曰”、“为”、“谓”、“谓之”、“犹”、“所以”、“之为言”等术语均已出现。它们源自早期解释行为中的常用表述,在解经释义的实践中不断凝结为具有固定内涵的训诂术语。作为训诂学滥觞阶段的产物,正文训诂中的训诂术语并不严密,体现出术语形成过程中的杂糅性。以“之为言”为例,它标志着三种不同的训释类型:

表2 先秦文献正文训诂中“之为言”体例的训释类型

“之为言”是战国儒家文献中的产物,在“王官学”阶段并未出现,这与正文训诂发展的历史脉络是相符合的。它或为文意训释,或为声训,或为义训,并无一定之法。在两汉训诂中,“之为言”逐渐成为声训的专门术语,并简化为“之言”的形式。以郑玄为例,他一共使用7例“之为言”,233例“之言”,皆为声训(15)李玉平:《郑玄语言学研究》,北京:中国社会科学出版社,2018年,第92-93页。,体现出训诂术语日趋定型的发展规律。

四、语义学与阐释学:中国训诂学的以古鉴今

在先秦文献正文训诂的发展脉络中,我们立足中国训诂学的历史起点,对其发生规律进行深入考察。这体现为两个层面:在学术精神上,正名思想促进了先秦古人的释义自觉,在正文训诂中蕴含着训诂学潜在的释义原则,即从语言关系中解释语言本身,这是训诂释义区别于一般意义上的解释行为的特质所在。在学术内容上,先秦时期生机勃勃的人文活动推动了丰富的释义实践,正文训诂从体式、内容、类型、术语等不同角度,为两汉以来的训诂学传统奠定了质料性的基础。可以说,中国训诂学的发生既是学科独立的过程,也是其自身传统不断凝聚的过程,让它从一种广义的文化解释行为,逐渐发展为一门具有特定的学术精神与研究内容的学科,这也是本文标题中“由解释到训诂”的意蕴所在。需要强调的是,这一发展不是由A到B,而是由A到A’的过程。训诂在本质上属于解释行为,但它不是一般性的解释,而是一种在自身历史运动中形成的、具有特定规律与内容的民族性的解释传统。

广义的“解释”凝聚为以语义为中心的“训诂”,这一过程体现出二者之间的辩证关系。首先,“训诂”区别于“解释”,这不是由什么训诂概念所决定的,而是由先秦文献正文训诂由萌芽到独立,并为两汉训诂学奠定基础的历史过程所展现出来的——真正的概念包含了丰富的历史生命,是对体现为不同环节的运动过程的精神抽象;至于那些脱离了学术发展史的“概念”,不过是空洞的独断与保证而已——在这一历史性的独立过程中,潜藏着中国训诂学的独特性,这也是它不断发展的生命力源泉。其次,“训诂”从属于“解释”,它的发展始终基于深厚悠久的经典解释传统,从语言文字出发奠定了中国古典阐释学的根基;与此同时,它也受到了普遍性的解释规律的制约,阐释学的相关学理,特别是对解释的主客观之辨、解释的视域、语言与思想的解释循环的探讨,皆有助于训诂学打破学科畛域的封闭性,不断反思自身的边界与局限。

在“训诂”与“解释”的关系中,我们可以立足训诂学的历史源头,对其学科性质与现代方向进行再反思。学界对训诂学性质的界定有两种不同观点:(1)训诂学是汉语语义学。如王宁先生指出,训诂学“必须把自已的理论研究范围确定在古代文献语言的词汇而且偏重词义方面,与历史语义学衔接。在此基础上,借助相邻学科的成果,再去探讨综合的应用法则,从而建立现代的科学训诂学”(16)王宁:《训诂学原理》,北京:中国国际广播出版社,1996年,第34页。。(2)训诂学是中国经典诠释学(本文用阐释学之名)。如周光庆先生指出:“诠释学就是研究解释活动以提升其解释目标、解释方法、解释效应的学问。在中国,这样的诠释学就是训诂学。”(17)周光庆:《从训诂学的自觉看其诠释学特质》,《中国训诂学报》,2018年第3辑。意味深长的是,这两种界定不仅是现代学科框架的不同设计,也与中国训诂学的发生规律与历史方向密不可分——早在中国训诂学呱呱坠地的时刻,它就脱胎于文化解释的母体,在语义本位中获得了崭新的生命。那么,哪一种界定更能把握训诂学的学科特质,答案也是不言自明的。作为一门独立的学科,明确其学科本位与应用拓展之间的“体用”关系,这是训诂学现代发展的基点。我们认为,中国训诂学的发生规律明确了它的学科性质,也启发着它的现代进路。一方面,立足训诂学与汉语词汇语义的先天渊源,以语义研究为中心开展独立的理论化道路,这是训诂学的“自立吾理”;一方面,训诂学回归于经典世界,在阐释实践中拓展训诂学的应用价值,借鉴阐释学的视域深化自身的方法论反思,参与推动有中国特色的阐释学体系建设,这是训诂学的“返本开新”。某种意义上,训诂学由早期解释出发,进入到语义中心的系统互证,再到阐释实践的不断拓展,这是一个由“解”及“诠”以至于“阐”的过程(18)张江:《“解”“释”辨》,《社会科学战线》,2019年第1期。。前者属于理论训诂学,后者属于应用训诂学,在二者的体用辩证中把握训诂学的发展方向,不仅是现代学术体系的要求,也是中国训诂学发生规律中蕴含的生生之理。