论海洋核动力平台的属性

——基于国际法的视角

余敏友 严兴

海洋核动力平台(以下称“平台”)是即将研制成功的新型海洋开发设备。目前学界与平台相关的法律研究存在“真空”,与其研发进度不匹配。平台的属性是开展法律探讨的基础,应尽早予以确定。平台内涵须尽可能明确,以便对其进行精准分析。当前,海洋核动力平台(marine nuclear power platform)、离岸浮动核电站(offshore floating nuclear power plant)与浮动核电站(floating nuclear power plant)等术语均指类似的设施。由于各国的技术差异,上述术语使用混乱、指代不清的状况在学界普遍存在。

“浮动核电站”作为该类设施的总称,是指在离岸水域装载一台或多台核反应堆,反应堆运作时可将其能量输送至附近区域,实现能源供给的设施。①See Tina Soliman Hunter,et al.(eds.),Routledge Handbook of Energy Law 571(Routledge 2020);International Atomic Energy Agency,Legal and Institutional Issues of Transportable Nuclear Power Plants:A Preliminary Study,IAEA Nuclear Energy Series,No.NG-T-3.5,p.7.浮动核电站采用的结构可包括浮式、船舶式、下沉式、圆柱式和重力基础结构式等方案。①参见韩杰等:《海洋核动力平台专利技术发展态势分析》,《科学观察》2020年第4期,第3页。各方案之间差异巨大,对其属性以及后续的法律适用与解释产生重大影响。

有鉴于此,有必要将“海洋核动力平台”与“浮动核电站”概念进行区分。下文将前者作为后者的子概念。“浮动核电站”仍沿用学界当前的定义,“海洋核动力平台”则指在船厂建造,可浮于水面并以某种动力移动、通过电缆等外接设施可以在指定地点进行能源输送的小型核设施。

区分两者可尊重既有文献的表述习惯,继承学界的理论框架。“浮动核电站”概念出现较早,采用该表述的文献众多,并已形成一定的学术影响。②See Gordon P.Selfridge,Floating Nuclear Power Plants:A Fleet on the Horizon,6 Environmental Law 794(1975);John Warren Kindt,Floating Nuclear Power Plants:USand International Regulations,2 Marine Policy 90(1983).区分两者也有助于基于不同的技术基础,提升研究的针对性。将“海洋核动力平台”限制为船舶式浮动核电站,有利于塑造确定的事实基础,避免无谓的分类讨论,聚焦真正的国际法问题。

海洋核动力平台作为浮动核电站的特殊类型之一,对其定性是开展法律分析、适用和解释的前提。目前,国内外学界不乏将浮动核电站视为“人工岛屿”或“人工设施与结构”的声音。③See Marc Richard Fialkoff,Floating Nuclear Power Plants and the Nexus of Maritime and Nuclear Security Law,51 Journal of Maritime Law and Commerce 21-22(2020);另参见罗国强、刘璐琦:《海洋核动力平台安全地带法律制度研究》,《太平洋学报》2020年第10期,第2页。但基于其技术特征,海洋核动力平台已不宜被纳入上述两类概念。

一、海洋核动力平台不应被视为“人工岛屿”或“人工设施与结构”

20世纪70年代,美国学界已对“浮动核电站”的属性进行探讨。学者倾向于将妥善安装、正式运营的“浮动核电站”视为“人工岛屿”或“人工设施与结构”。④See Max K.Morris&John W.Kindt,The Law of The Sea:Domestic and International Considerations Arising from the Classification of Floating Nuclear Power Plants and Their Breakwaters as Artificial Islands,19 Virginia Journal of International Law 299-301(1978);John Warren Kindt,Ocean Resources Development:The Environmental Considerations Involved in the Offshore Siting of Nuclear Power Plants,3 Suffolk Transnational Law Journal 35(1979);Richard S.Orr&Clinton Dotson,Offshore Nuclear Power Plants,3 Nuclear Engineering and Design 335(1973).浮动核电站的法律属性对平台具有借鉴价值,但两者的技术差异使得有必要对平台的法律属性进行再检视。

(一)海洋核动力平台不符合“人工岛屿”的特征

“人工岛屿”和“人工设施与结构”在《联合国海洋法公约》(以下称《公约》)中被多次提及。《公约》第60条赋予沿海国在其专属经济区内建造和管理、操作、使用人工岛屿、设施与结构的权利,并对其拥有专属管辖权。《公约》第80条比照适用第60条,赋予沿海国在大陆架上建造和管理、操作、使用人工岛屿、设施与结构的权利。第87条第1款d项赋予各国在公海建造相应设施的权利。然而,在第三次联合国海洋法会议期间,各国代表在两者定义上未能达成共识。《公约》文本缺乏对人工岛屿、设施与结构的具体定义。①See Alex Oude Elferink,Artificial Islands,Installations and Structures,https://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e247,visited on 4 June 2021.

在此背景下,很多学者尝试自行归纳“人工岛屿”和“人工设施与结构”的定义。学者普遍从自然岛屿的定义出发,对“人工岛屿”进行类推。《公约》第121条第1款将“岛屿”定义为“四面环水并在涨潮时高于水面的自然形成的陆地区域”。在《马克斯·普朗克国际公法百科全书》中,Alex Oude Elferink以该定义为基础,将人工岛屿认定为“非自然形成的,涨潮时露出水面的陆地区域”②Alex Oude Elferink,Artificial Islands,Installations and Structures,https://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e247,visited on 4 June 2021.。Alfred H.A.Soons认为,人工岛屿是“通过倾倒沙子、岩石或碎砾等自然物质所形成的构筑物”③Alfred H.A.Soons,Artificial Islands and Installations in International Law,Occasional Paper Series,University of Rhode Islands Law of the Sea Institute 3(1974).。Cordula Fitzpatrick则将人工岛屿和设施共同定义为“由人工建造,被水体环绕,涨潮时可露出水面,在一段时间内停留同一处,正常运作时在海上处于固定状态的事物”④Francesca Galea,Artificial Islands in the Law of the Sea,Doctoral Thesis of Faculty of Laws,University of Malta,2009,p.53.。值得注意的是,Alfred H.A.Soons和Cordula Fitzpatrick都将不需要固定运作或锚定在同一位置的浮动设施排除在人工岛屿和设施之外。⑤See Francesca Galea,Artificial Islands in the Law of the Sea,Doctoral Thesis of Faculty of Laws,University of Malta,2009,p.53.这对于明确海洋核动力平台的属性具有关键意义。

由上述观点可知“人工岛屿”的三项特征:一是其“人造性”,即通过人类活动创设;二是其“岛屿性”,即通过堆砌砂、砾、岩等物质,使其在任何时间都高出海平面;三是其“固定性”,即其与海床相连,建造完工后难以任意移动。

经过数十年的发展,核反应堆小型化、模块化技术日益成熟,海洋核动力平台所采用的技术与20世纪70年代的浮动核电站已有较大差异。平台不再符合“人工岛屿”的“岛屿性”:平台的建造和安装不需要固定在海床上的设施。当年用于抵抗风浪、稳定海况的防波堤等设施,现已通过在平台上安装新型设备实现类似的效果。⑥例如,在平台上安装舭龙骨、减摇鳍、减摇水舱、陀螺减摇装置等。参见韩冰等:《海洋核动力平台减摇方式研究》,《舰船科学技术》2018年第8期,第73-75页。随着船舶与原子能技术的发展,平台的稳定性与安全性日益提升,浮动核电站的“岛屿”属性,已不再对其构成限制。

以俄罗斯现有的“罗蒙诺索夫院士”号核电站为例。尽管该核电站被归为“浮式”核电站,与我国研发的平台仍存在差别,但已呈现出与传统浮动核电站的差异。“罗蒙诺索夫院士”号停泊在港时,与其他船舶的停泊方式并无二致。其运作时,不需要进入特定的半封闭区域。当供能需求满足时,该核电站也能及时通过驳船移动,前往下一个需要服务的水域。

相比于“岛屿性”,“固定性”的突破更具挑战性。如上所述,Alfred H.A.Soons和Cordula Fitzpatrick都将不需要固定运作或锚定在同一位置的浮动设施排除在“人工岛屿”或“人工设施”之外。换言之,若海洋核动力平台运营时能够打破“固定性”的束缚,其属性将与“人工岛屿”和“人工设施”存在明显差异。因此,“固定性”问题可转化为:海洋核动力平台能否在非固定的状态下,实施正常运作?

为回答上述问题,须首先明确何谓海洋核动力平台的“正常运作”。答案可在两种状态中选择:一是在反应堆启动后,平台具备正常运营和服务能力时,即被视为“正常运作”状态;二是在平台到达服务区域后,切实为特定区域或设施提供服务时,才被视为“正常运作”状态。两种情形将得出不同的结论,需要进行分类讨论。

反应堆启动、运行和停堆是核电站的重要技术操作,须遵循严密的程序,并实施及时、全面、有效的监控和分析。①参见于俊崇等编:《船用核动力》,上海交通大学出版社2016年版,第311-312页。基于反应堆启停的复杂性,一般情况下,反应堆启动后将保持在稳定的功率运行,不会轻易实施停堆。换言之,在平台设施和人员没有出现意外情形时,上述的第一种状态将会长期保持。

若将第一种状态视为“正常运作”,此时的平台实际已经摆脱了“固定”属性的束缚。因为平台无论处在停泊状态还是移动状态,其运营和提供服务的能力始终存在,其内部运作一切如常。

若认为平台切实为特定区域或设施提供服务时才属于“正常运作”状态,则还需要进一步区分平台所提供的服务类型。平台的主要功能包括为偏远陆地或海上区域供电、供热,为缺水地区提供海水淡化,以及为海上船舶和设施提供综合保障。其中,为偏远区域供电、供热等服务,可借鉴“罗蒙诺索夫院士”号的运作模式。该浮动核电站取代楚科奇(Chukotka)地区的老旧火力发电站,以清洁的核能替代传统煤炭,为当地供电与供热。“罗蒙诺索夫院士”号的发电上限为70兆瓦,可满足佩韦克(Pevek)全市的用电需求,甚至为更广泛的区域供能。②See Rosatom,Heat from a Floating Nuclear Power Plant was First Delivered to the City Heating Network in Pevek,http://fnpp.info/latest-news/heat-from-a-floating-nuclear-power-plant-was-first-delivered-to-the-city-heating-network-in-pevek,visited on 4 June 2021.该核电站需要通过电缆或管道与陆上的变电设施或供热分配中心相连。提供服务时,浮动核电站确实需要处于静止或固定状态。

但是,保持静止或固定状态并非因浮动核电站本身导致,而是受接受方技术限制的结果。换言之,若能源接受方自身是船舶或海上设施,实施海上移动补给的可能性完全存在。此时,所谓的“正常运作”状态便不再受到“固定性”的束缚。

尽管由平台实施海上能源补给的实例尚不存在,但存在可类比的行为。例如,曾在国际海洋法法庭引发数起争端的海上加油(bunkering)行为,与平台的能源补给有相似之处。若将“bunkering”理解为广义的海上燃料补给(refueling),平台为其他海上设施提供的服务,也可被归入其中。

在“塞加”号(M/V“SAIGA”)和“弗吉尼亚·G”号(M/V“Virginia G”)案中,国际海洋法法庭均未将实施加油活动的标的视为“人工岛屿”,而是明确使用“加油船舶”(bunkering vessel)的表述。①See The M/V“SAIGA”(No.2)Case(Saint Vincent and the Grenadines v.Guinea),ITLOS Case No.2,Judgment of 1 July 1999,para.26;The M/V“Virginia G”Case(Panama/Guinea-Bissau),ITLOS Case No.19,Judgment of 14 April 2014,para.31.我国近年来也逐步拥有类似的海上加油设施。例如,2021年6月,中国石化燃料油公司的“润吉1号”正式投入运营。②参见国务院国有资产监督管理委员会:《中国石化首个“海上移动加油站”润吉1号启航》,http://www.sasac.gov.cn/n2588025/n2588124/c19059379/content.html,2021年6月3日访问。我国政府将该类设施称为“配送驳船”,肯定了其船舶的属性。该类船舶可为其他船舶提供低硫重质清洁船用燃料油,在今后的国际海运中发挥保障作用。无论是航油、电力或热能,相应燃料补给行为的“非固定性”不应被限制理解为在移动过程中实施,而应指实施补给的行为不受固定地域的束缚。从该角度看,海洋核动力平台与配送驳船提供的服务仅存在类别差异,本质上具有一致性。

相比之下,美国自20世纪60年代起研发的“浮动核电站”确实具有“固定性”的特征。1971年,美国公共服务电力与天然气公司曾希望建造名为“大西洋发电站”的浮动核电站。该核电站计划在改装的驳船上安装两组压水堆,并在周边修建防波堤提供保护。该公司预订了4组功率高达1150兆瓦的反应堆,但最终在1978年因成本等原因取消了订单,整个项目计划也宣告失败。③See American Nuclear Society,The Atlantic Generating Station,https://www.ans.org/news/article-1239/the-atlantic-generating-station,visited on 6 June 2021.美国浮动核电站无法摆脱“固定性”的原因在于该类核电站的必要配套设施与所在的人工岛屿不可分割。尽管其核反应堆具有“浮动”的属性,但从设施整体上看,诸如防波堤、水下电缆、仓库等设施都需要建立在人工岛上。人工岛屿的存在,是该核反应堆启动和维持运作的必要条件。

综上所述,海洋核动力平台采用的技术,已经突破了人工岛屿的“岛屿”与“固定”两大属性,因而与人工岛屿的概念并不相符。

(二)海洋核动力平台不宜套用“人工设施与结构”

与“人工岛屿”类似,《公约》未赋予“人工设施与结构”确切的定义。但从《公约》上下文可知,缔约各方显然希望将“人工岛屿”和“人工设施与结构”区分开来。《公约》第11条、第60条和第80条将两种表述分列,且“设施”(installation)也曾以单独形式出现在其他条款中。①例如,《公约》第147条仅列出了“区域”内活动所使用的“设施”,第194条第3款涉及的“设施”和“装置”,以及《公约》第13部分各条款提及的“科研设施”等。这意味着除“人工岛屿”外,还需要单独探讨海洋核动力平台与“人工设施与结构”之间的关系。

1.对“人工设施与结构”采用纯文义解释将导致不合理的解释后果

若采用文义解释,“人工设施与结构”的表述极为宽泛,其限制条件比“人工岛屿”要少得多。根据《牛津高阶英语词典》,“设施”作为名词意为“安装就位即可被使用的设施或机器”②See Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English 804(2005).。“结构”作为名词意为“由多个部分组成的物件,特指建筑”③See Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English 1523(2005).。由于没有对“设施”和“结构”进行任何限制描述,海洋核动力平台无疑被视为“人工设施与结构”的一种。然而,若采用该解释,《公约》中的“船舶”也应当被视为其中一种。此外,该解释也无法明确“人工岛屿”和“人工设施与结构”的区别。采用严苛的文义解释,其结果将与上下文解释的结果产生严重冲突,存在明显的荒谬之处。

根据《维也纳条约法公约》第32条,当依第31条解释出现意义不明或结果显属荒谬时,为确定其意义起见,可使用条约的补充资料,包括条约的缔结情况和准备文件。据此,探讨第三次联合国海洋法会议中各方对“人工设施与结构”的理解,从立法者原意中考虑其认知,具有重要价值。

2.对“人工设施与结构”采用不同目的解释将导致平台法律适用的不稳定

在第三次联合国海洋法会议中,缔约方对“人工设施与结构”的理解集中体现在第60条。部分国家倾向对“人工设施与结构”进行限制,但在具体程度上存在差异。例如,比利时提交的工作文件中,所涉设施仅指固定设施(immovable installation)。④See Myron H.Nordquist,et al.,(eds.),United Nations Convention on the Law of the Sea 1982,A Commentary 574(Martinus Nijhoff Publishers 1993).美国对于“设施”的理解更为经典,认为“设施”应指“所有离岸装备、设备或设施,但不包括以其正常运作模式在海上移动的设施”①UNGA,Report of the Committee on the Peaceful Uses of the Seabed and the Ocean Floor Beyond the Limits of National Jurisdiction,Volume III,Supplement No.21,A/9021,1973,p.75.。该表述重申了“固定性”要求,与Alfred H.A.Soons和Cordula Fitzpatrick对“人工岛屿”的理解一致。尼日利亚则设置了目的条件,认为“设施”指“在专属经济区、大陆架、海床与底土中,为勘探开发其不可再生资源所建造、安置、操作和使用的离岸设施”②UNGA,Nigeria:Revised Draft Articles on the Exclusive Economic Zone,A/CONF.62/C.2/L.21/Rev.1,p.199.。1975年,埃文森小组提出的草案,为“设施与结构”设置了经济目的条件,将其限制为“为任何经济目的而使用的设施和结构”③Myron H.Nordquist,et al.(eds.),United Nations Convention on the Law of the Sea 1982,A Commentary 578(Martinus Nijhoff Publishers 1993).。但也有国家和团体采用限制程度更低的表述。例如,在哥伦比亚、墨西哥和委内瑞拉三国的提案中,“设施”被解释为“在海面上、水体中和海床、底土上放置的一切设施”④UNGA,Report of the Committee on the Peaceful Uses of the Seabed and the Ocean Floor Beyond the Limits of National Jurisdiction,Volume III,Supplement No.21,A/9021,1973,p.20.。

上述国家的立场差异会对平台和“人工设施与结构”的关系产生显著影响:若按比利时和美国的提案,“人工设施与结构”具有固定性,两者关系即参照上文“人工岛屿”部分的分析。海洋核动力平台由于摆脱了固定性束缚,不属于该意义上的“人工设施与结构”。

若采纳尼日利亚和埃文森小组的目的条件,平台和“人工设施与结构”的关系则处于不确定状态,须根据平台的具体行动加以区分。例如,按尼日利亚的观点,将“设施”限定在对不可再生资源的勘探、开发行为上,若平台在为专属经济区的渔船或者油气运输船提供服务时,它将不属于设施。若平台为开采石油、天然气、碳氢化合物等钻井平台或设施提供服务时,它又将落入其中,最终导致法律适用上的不稳定。若采纳埃文森小组的观点,将限制条件放宽至经济目的,则平台的大多数服务可被纳入。然而,平台在专属经济区内的服务对象具有多元性,除民用船舶外,也可包括军舰或政府公务船舶。因此,相同行为却导致不同属性的不稳定现象仍旧存在。

若采用哥伦比亚、墨西哥和委内瑞拉三国的提案,则与直接采纳文义解释的结果一致:“船舶”“人工岛屿”和“设施”的解释和适用冲突仍无法解决,文义解释和目的解释的结果之间难以协调,必然为《公约》对平台的适用带来障碍。

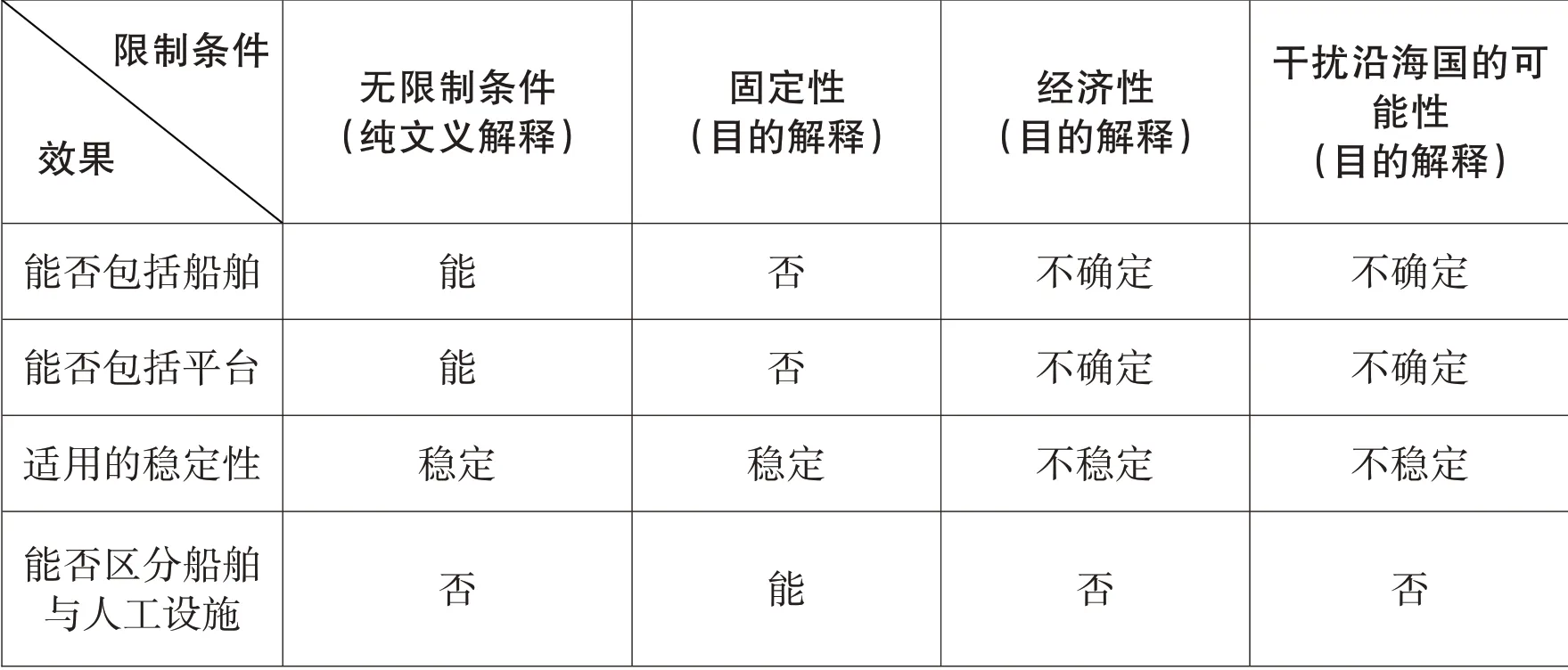

1982年《公约》第60条最终通过两个单项,对“人工设施与结构”进行限制。第1款b项将其限制为“为第56条所规定的目的和其他经济目的”的设施和结构,c项则将其限制为“可能干扰沿海国在区内行使权利”的设施和结构,两项之间相互独立。换言之,第60条的最终表述不仅未妥善解决上述设施与平台之间的关系,而且又引入了新的设施类型。无论平台是否具有固定性或经济性,都存在干扰沿海国行使权利的可能性。同样,该限制也无法调和上述解释方法导致的结果矛盾。对“人工设施与结构”采取不同解释对海洋核动力平台造成的影响,详见表1。

表1 对“人工设施与结构”的不同解释对海洋核动力平台的影响

由上表可知,虽然国际社会未对“人工设施与结构”形成一致认识,但结合权威词典释义、《公约》上下文以及第三次联合国海洋法会议的准备文件可知,海洋核动力平台或因缺乏固定性而不符合“人工设施与结构”的要求。若强行将前者纳入后者外延,无论采用何种解释,都将导致平台法律属性不稳定,或解释欠缺合理性。因此,较为妥善的解决方案是探讨平台适用“船舶”属性的可能性。

二、海洋核动力平台符合船舶的基本特征

船舶是人类利用海洋最早、最典型的方式之一,但其定义却是长久困扰学界的难题。在国内法层面,各国立法各不相同。在国际法层面,《公约》本身并未对“船舶”(ship)一词进行定义。“vessel”和“ship”均有“船舶”之意,两词在文本中交互使用。

船舶的基本特征主要表现在航行能力与运载能力两方面,但对于两类能力的具体体现,不同国际文件设立的标准存在差异。考虑到各国际条约和文件适用的背景不同,单纯套用某条约的定义难以得出普遍适用的结论。下文仍遵循《维也纳条约法公约》第31、32条的解释模式,归纳船舶的基本特征,并与平台进行对比,确定其法律属性。

(一)平台满足权威词典中归纳的船舶特征

据《维也纳条约法公约》第31条第1款,解释“船舶”一词,应首先明确其“通常意义”,并参照条约目的与宗旨进行理解。①《维也纳条约法公约》第31条第1款规定:“条约应依其用语按其上下文并参照条约之目的及宗旨所具有之通常意义,善意解释之。”在《牛津高阶英语词典》中,“ship”意为“在海上运载人或物的大型舰船”②Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English 1402(2005).,“vessel”则指“大船(ship)或小船(boat)”③Oxford Advanced,Learner’s Dictionary of Current English 1699(2005).。在《韦氏高阶英语词典》中,“vessel”意为“一种比划艇(rowboat)更大的水运工具,特别是船舶(ship)”;“ship”则指“大型的海船”或“拥有船首斜桅(通常由下桅、中桅和上桅三根桅杆组成)的帆船”。④Merriam-Webster’s Advanced Learner’s English Dictionary 1499-1500,1822(2014).《布莱克法律词典》中,“ship”意为“用于或打算用于航海的船舶(vessel)类型”⑤Black’s Law Dictionary 1503(1990).,而“vessel”则意为“船舶(ship)、双桅帆船、单桅帆船或其他用于或可在水面上航行的船艇(craft)”,“根据《1920年海运法》的规定,相应结构的目的须在合理程度上满足‘跨越通航水域,从一地到另一地实施乘客、货物或设施运输’”⑥Black’s Law Dictionary 1698-1699(1990).。可见,三大词典中“ship”和“vessel”的概念都有循环定义问题,存在逻辑缺陷。

但逻辑缺陷不影响船舶特征的归纳。三大词典至少展现了船舶的两点特征:一是可在水面航行,具备航行(navigation)能力;二是可以运载人或物品,具有运载(transportation)能力。两大特征值得进一步明确,以判断海洋核动力平台是否符合要求。

值得注意的是,对于航行能力,三大词典并未要求船舶必须具备自航性,仅要求能够在水上航行。换言之,即便是依靠外力的水上航行活动,也能够满足该要求。无论是我国今后具备自航能力的平台,还是须借助拖船牵引的“罗蒙诺索夫院士”号核电站,其相比于陆基核电站的优势就在于具备水上航行能力。从该角度看,海洋核动力平台并不受该要求阻碍。

对于运载能力,《牛津高阶英语词典》并未要求船舶以运载人或货物为目的,仅要求具有在海上运载人或货物的客观能力。在《布莱克法律词典》中,对“ship”和“vessel”进行了分类讨论,其中“ship”的特征仅强调长距离海洋航行能力,但“vessel”则在《1920年海运法》规定下需要具有合理的运载能力。对“合理”(reasonable)的理解,是英美法的重点。通常情况下,该标准只要求具有一定的说服力和可信度即可。从该角度看,即便浮动核电站或海洋核动力平台的设置目的不在于运载人或物,但其正常运营过程中,需要有操作人员的值守,也需要携带包括核燃料在内的必要货物与核设施,因而也应被视为具备合理运载能力。

总之,三大词典对于船舶特征的要求较低,包括平台在内的现有大多数船舶都符合其描述。

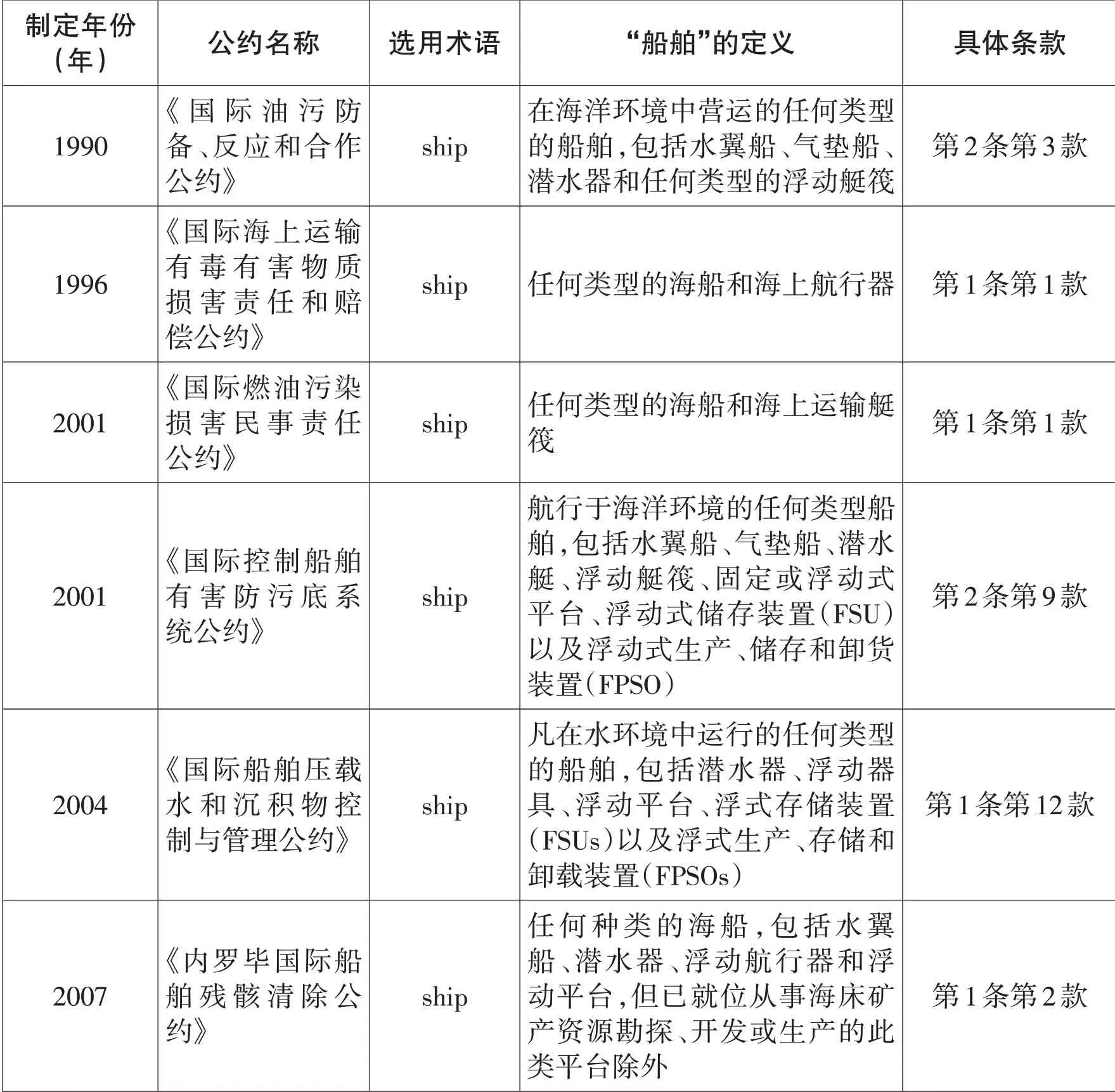

(二)平台符合现行国际条约中的船舶特征

《公约》虽未对“船舶”作出定义,但海洋法中试图定义“船舶”的国际条约不在少数。国际海事组织(International Maritime Organization,IMO)作为负责管理全球海事业务的专门性国际组织,其制定的若干条约都值得归纳分析。与《公约》相似,国际海事组织制定的各条约也将“ship”与“vessel”混同使用,且各条约之间并未保持良好的协调,加剧了“船舶”在海洋法适用和解释上的混乱。国际海事组织中各条约对“船舶”的定义,详见表2。

表2 国际海事组织各条约中的“船舶”定义

续表

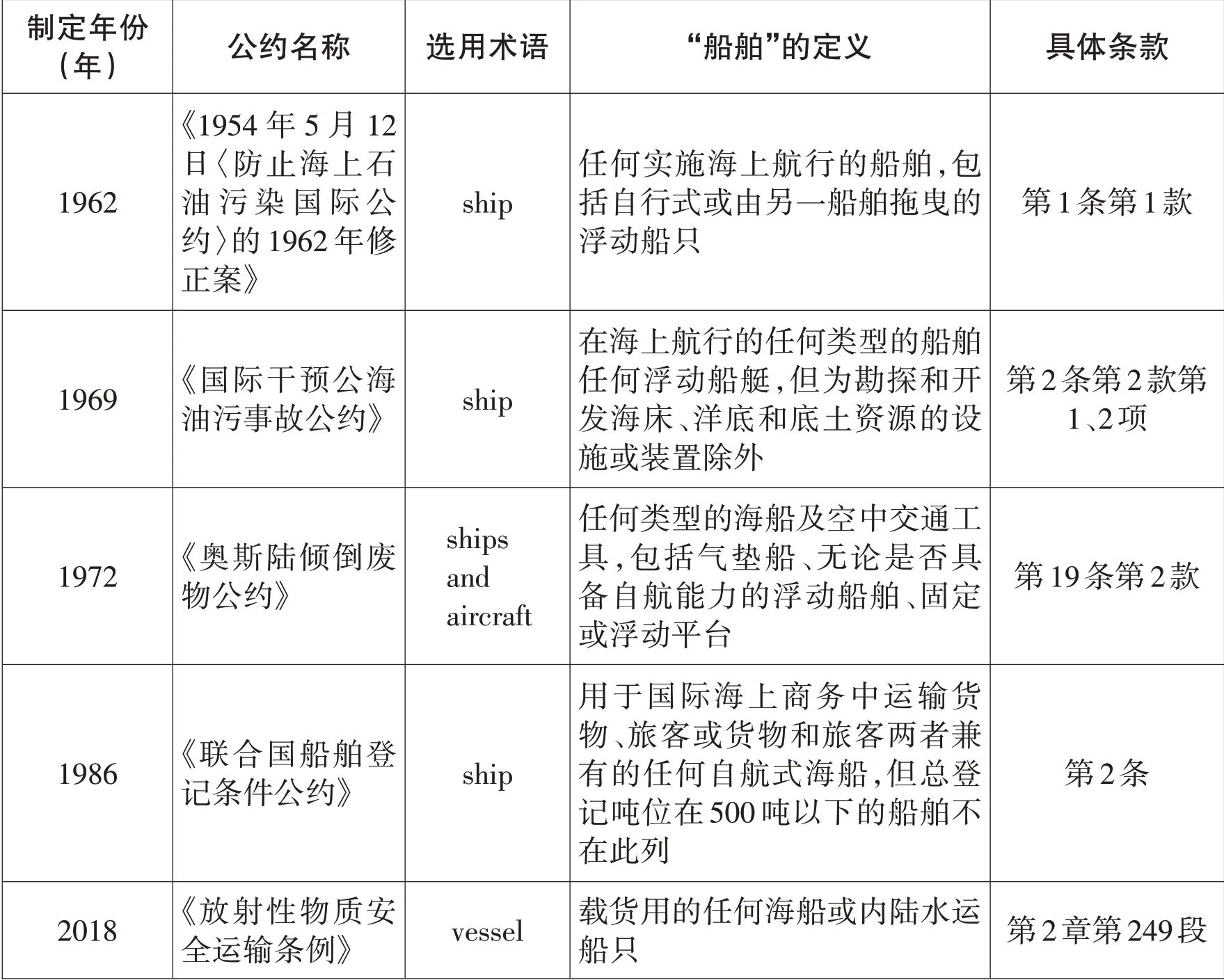

除国际海事组织制定的条约外,国际上还有若干条约对“船舶”定义产生影响。相应条约的定义,详见表3。

表3 IMO以外部分国际文件中对船舶的定义

续表

总体而言,国际海事组织各条约对“船舶”的理解更为包容。在“航行能力”方面,大多数条约的要求与《牛津高阶英语词典》和《韦氏高阶英语词典》的定义类似。《防止倾倒废物及其他物质污染海洋的公约》《经1978年议定书修订的1973年国际防止船舶造成污染公约》《制止危及海上航行安全非法行为公约》《国际救助公约》《国际油污防备、反应和合作公约》《国际海上运输有毒有害物质损害责任和赔偿公约》《国际燃油污染损害民事责任公约》《国际控制船舶有害防污底系统公约》《国际船舶压载水和沉积物控制与管理公约》等九项条约仅强调船舶应当具有航行能力,并不要求拥有“自航能力”,且部分条约明确列明浮动航行器及浮动平台应被视为船舶。但《联合国船舶登记条件公约》则认为除在水面移动能力外,船舶还应当具备自航能力,其要求明显更高。

即便在该条件下,只要拥有内置推进设施,海洋核动力平台仍可满足这一定义要求。从技术上看,我国船舶核动力设施的研发和应用能力已较为成熟,参照核潜艇、核动力破冰船等既有设施,利用核反应堆为海洋核动力平台直接提供推进动力,具有现实可行性。当前,中国广核集团有限公司所研发的单体船型海洋核动力平台,采用ACPR50S海上小型核反应堆,具备自航能力和DP1级动力定位能力,可进行核动力航行,最大航速达11.5节。①参见中国电力招标网:《中广核研究院有限公司实验船平台建造项目(重新招标)招标公告》,https://www.dlzb.com/d-zb-3623438.html,2021年9月20日访问。退一步而言,即便平台上的核反应堆并未直接提供动力,但为平台配备独立的常规推进设施在技术上完全可实现,且学界已有相应的探讨。②参见章红雨等:《尾部推进海洋核动力平台的机动性能影响研究》,《兵器装备工程学报》2019年第11期,第27页。

在“运载能力”方面,《防止倾倒废物及其他物质污染海洋的公约》要求船舶为“运载工具”。《国际海上避碰规则公约》要求船舶“用作或者能够用作水上运输工具”,强调必须具备运输能力或运输目的。值得注意的是,“用作”应当被视为主观目的限制,“能够用作”应当被视为客观能力限制,两者产生的限制后果存在明显差异。一般而言,能够满足主观要求的设施必然满足客观要求,后者是实现前者的前提。然而,单纯满足客观要求的设施未必满足主观要求,因为设施的设计理念未必局限在“以运输为目的”。《国际海上避碰规则公约》采用两者择其一的定义,实际适用的是更为宽松的客观能力限制标准。《国际油污损害民事责任公约》则设置了具体的功能限制,将其规制的船舶局限于油类运输船。《内罗毕国际船舶残骸清除公约》则在一般船舶理解的基础上,排除从事海底资源勘探、开发的平台设施。

上述条约的定义差异非立法技术不足所致,而是受制于各条约的目的、功能以及缔约方的背景等因素,经过利益权衡后的产物。国际海事组织作为专职于国际海运事务的机构,确保自身文件对海运业务适用的最大化,符合其组织章程及宗旨。因此,大部分条约仅强调“船舶”的“航行能力”,以保障条约对不同类型船舶的适用。少部分条约要求“船舶”具有“运载能力”,但也并未对该能力设置具体要求。

考虑到海洋核动力平台涉核属性,以及国际原子能机构(International Atomic Energy Agency)在原子能和平利用领域的专业性,虽然该机构制定的文件不具有法律约束力,但也具有参考价值。在其制定的《放射性物质安全运输条例》(2018版)中,“船舶”(vessel)被定义为“载货用的任何海船或内陆水运船只”③参见国际原子能机构:《放射性物质安全运输条例》(2018版),No.SSR-6(Rev.1),https://www.iaea.org/zh/publications/13486/fang-she-xing-wu-zhi-an-quan-yun-shu-tiao-li,2021年12月6日访问。。国际原子能机构的定义也设置了目的要求,强调船舶须具备运载目的。

学界中不乏支持通过主观目的限制船舶定义的声音。①参见罗国强、刘璐琦:《海洋核动力平台安全地带法律制度研究》,《太平洋学报》2020年第10期,第2页;吴蔚:《人工岛屿建造之国际法问题研究》,武汉大学2014年博士学位论文,第25页。然而,相应观点将导致船舶外延的局限化,未必符合船舶和海洋设施今后的发展趋势。随着科技水平的提升和人类需求的增长,海洋设施特型化的趋势日益明显。当前已有若干新型船舶或设施,其主要目的不局限在日常水上运输。例如,上文提及的“润吉1号”配送驳船,尽管具备传统油轮的油料运输能力,但其主要功能,是为其他在途船舶提供海上加油服务,而不仅仅为普通油料运输。

另外,近年来北极周边国家,以及“近北极国家”正加紧建造大型破冰船,为进一步开辟北极航道创造条件。核大国更建造新型核动力破冰船,争夺北极航道的主导权。②参见俄罗斯卫星通讯社:《俄启动第4艘LK-60级核动力破冰船建造》,《国外核新闻》2021年第2期,第6页。该类船舶虽具备一般船舶的运载能力,但为了实现破冰性能最大化,其船体结构往往采用特殊设计。例如,核动力破冰船的长宽比,不仅远低于一般船舶,也低于常规动力的破冰船。另外,核动力破冰船还具有独有的船型特征。以俄罗斯现有的核动力破冰船为例,其船舶设有艏部鳍、艉部冰刀,并采用可近距离拖曳的艉部线型设计,以提升破冰效率。③参见朱成华等:《核动力破冰船总体技术特征对比分析》,《中国造船》2021年第1期,第235-236页。该类船舶不仅主要目的不在于运载人或货物,而且主动削减运输能力,以改善破冰性能。若采用主观目的限制的观点,是否意味着诸如破冰船、加油船,以及今后其他类型的海上综合保障船舶或设施,都不应被视为船舶?现行的国际法框架内,又应该用何种法律对其进行有效规制?

若要将主观目的限制作为认定船舶的标准,至少应将标准适度放宽。换言之,不应仅考虑设施的主要用途是否为运载乘客或货物,还应考虑设施本身的主要功能是否利用了船舶的运载能力。如此,即便配送驳船、破冰船和海洋核动力平台的目的不在于运输,但由于其海上补给、破冰等服务利用了海上移动能力,实现了特定物资或服务的跨境输送,因而也满足船舶的运载能力要求。对于海洋核动力平台而言,其工作人员并非传统意义上的“乘客”,核反应堆和相应核材料也非传统意义上的“货物”。然而,平台所实施的能源供给服务,确实需要跨区域运载相应的人员、设施与物质,从该意义上看,平台依旧能够符合运载的主观目的要求。

相比之下,采用客观能力限制的做法既能包容上述的新型船舶,也能够包容海洋核动力平台。与上述船舶类似,虽然海洋核动力平台的设计目的不在于运送人员或物品,但客观上具备运输能力。极端情况下,平台可以承担放射性材料海运任务,实施远距离运输,其安全性甚至高于普通运输船舶。采用此标准时,平台应当被认定为具备运载能力,从而满足“船舶”的定义。

上述标准的取舍,将影响到今后新型船舶和设施的定性与法律适用,其影响力远不只涉及海洋核动力平台一类设施。在单纯探讨“船舶”定义时,应尽量排除国际条约因缔约背景所带来的局限性,得出最具普遍适用效力的定义,为今后的国际文件留下适用空间。这不仅是国际海事组织采用的做法,也符合今后海运事务的发展趋势,为各类新型船舶和设施保留灵活性。

最后,《国际干预公海油污事故公约》和《内罗毕国际船舶残骸清除公约》等部分条约将勘探和开发海床、洋底和底土资源的设施排除在船舶之外,即为船舶设置了目的性的排除事项。该条件的设置实际上不影响船舶的一般特征,仅在判断属性之后,将特定类型的设施筛除。该类条件仅对特定的条约适用,不应作为认定船舶的普遍标准。

总之,虽然不同国际条约的具体规定存在差异,但是具有较强国际影响力的条约已为将平台视为“船舶”保留了充分的空间。

(三)平台符合航运大国实践认可的船舶特征

各国在船舶定义方面尚未形成习惯国际法。如上所述,现有国际条约并未显示国际社会在船舶定义上达成了共识。除国际条约外,船舶定义也体现于各国的立法与司法实践中。国家实践呈现出与国际条约类似的结论,即在各国立法实践各异之时,司法实践中呈现进行个案判断的倾向。结合主要航运大国的立法实践,以及普通法系国家的既有司法判例,其反映的船舶特征,平台均具备。

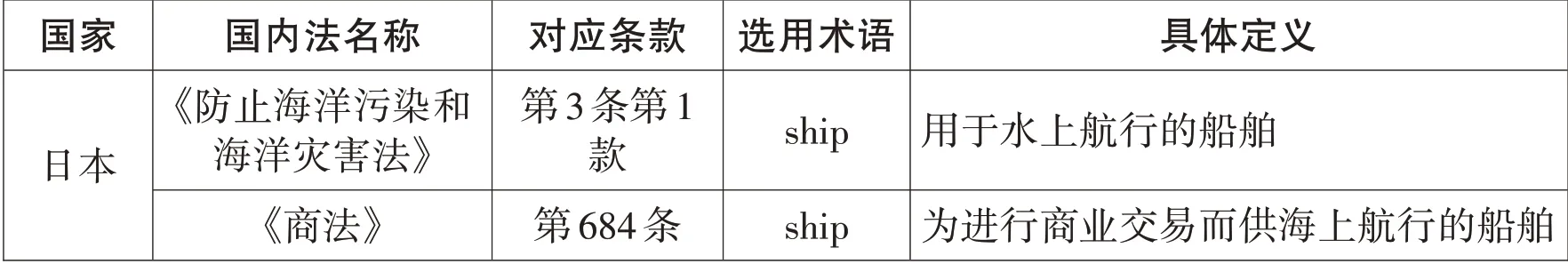

1.主要航运大国的立法实践

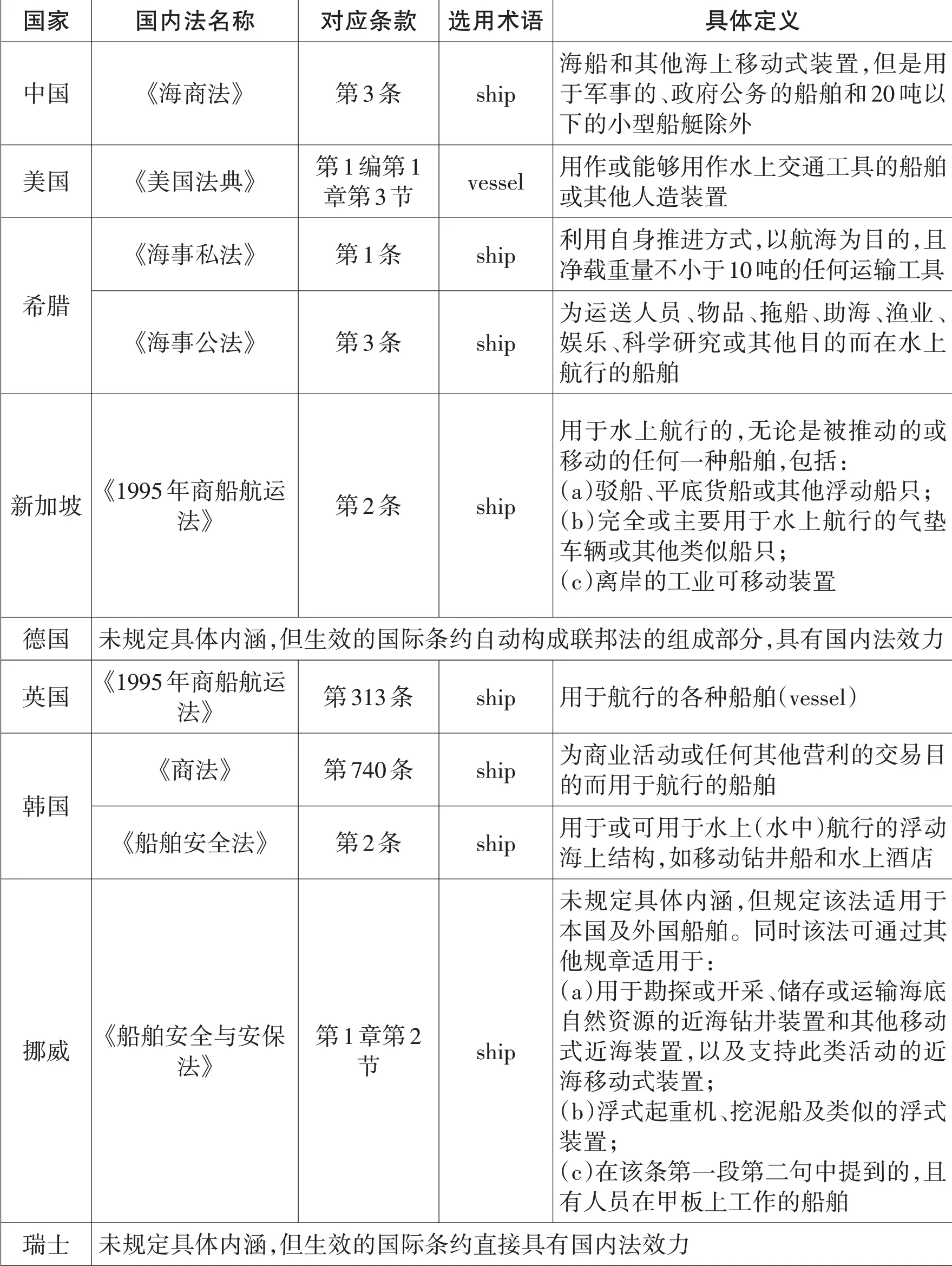

在立法实践方面,下文对2021年全球前十大船东国的国内法进行梳理,对比各国在船舶定义上的异同。①据Vessel Value公司2021年2月的全球商船统计数据,2020年全球十大船东国分别为:日本、中国、美国、希腊、新加坡、德国、英国、韩国、挪威、瑞士。参见中国海事服务网:《全球十大船东国最新排名出炉》,https://www.cnss.com.cn/html/hygc/20210222/339875.html,2021年11月10日访问。全球主要船东国国内法对“船舶”的定义,详见表4。

表4 主要船东国国内法的“船舶”定义

续表

梳理上述国内法可知,主要船东国关于“船舶”定义的立法实践各异,但主要可归纳为三类:第一类(英国)仅在内涵中列明了船舶应具有的特征(例如,航行或漂浮能力),未进行精确定义;第二类(日本、中国、美国、希腊、新加坡、韩国、挪威)在前类基础上增加限制性的术语,或附上特殊类型船舶的外延;第三类(瑞士、德国)并未设置具体的内涵,但采用“一元论”体系,通过纳入国际条约直接适用相关的定义。瑞士是《国际油污损害民事责任公约》《国际海上避碰规则公约》《经1978年议定书修订的1973年国际防止船舶造成污染公约》《内罗毕国际船舶残骸清除公约》《国际燃油污染损害民事责任公约》《国际控制船舶有害防污底系统公约》的缔约国,德国是《国际油污损害民事责任公约》《国际燃油污染损害民事责任公约》《国际救助公约》《内罗毕国际船舶残骸清除公约》的缔约国,两国国内法的“船舶”定义直接参照上文各条约的具体规定。①关于其他航运大国的国内立法实践,参见孙誉清:《商用无人船法律地位的界定》,《武大国际法评论》2019年第6期,第124-126页。

就海洋核动力平台而言,尽管上述三类国家实践各异,但并未构成将平台视为船舶的障碍。第一类实践设置的条件极为宽松,平台显然能够满足。第二类实践中,日本、韩国的商法为船舶设置了商业目的限制,海洋核动力平台具有的民商事服务特征,符合商业目的具体要求。日本的《防止海洋污染和海洋灾害法》、希腊的《海事私法》与《海事公法》、中国的《海商法》、新加坡的《1995年商船航运法》、韩国的《船舶安全法》以及《美国法典》设置的航行目的,实质上等于具备航行能力。韩国的《海上安全法》、挪威的《船舶安全与安保法》和新加坡的《1995年商船航运法》列举的外延,更明确包含“浮动海上结构”“近海移动式装置”等表述,将平台列入其中,是应有之义。第三类实践直接采用国际条约的定义,且主要涉及国际海事组织的条约,同样能满足将平台纳入的要求。总之,主要航运大国与“船舶”定义相关的立法实践具有包容海洋核动力平台的空间。

2.普通法系国家的司法实践

在司法实践中,相较于适用成文法的大陆法系,普通法系国家的判例更具代表性。在船舶定义上,普通法系国家的实践不仅没有形成通例,甚至有相当数量的法官认为不应当规定抽象的定义,而应根据个案情况,采用灵活的认定标准。例如,在Digiovanni v.Traylor Bros.,Inc.案中,美国第一巡回法院法官调研后总结认为,在当时的海事法律体系中至少存在24种不同的船舶定义。②See Digiovanni v.Traylor Bros.,Inc.,959 F.2d 1119,1124.在Bernard v.Binnings Constr.Co.案中,第五巡回法院法官认为,某一结构是否属于船舶的问题无法通过术语进行精准定义。③See Bernard v.Binnings Constr.Co.,741 F.2d 824,829.该案法官强调,尽管法庭希望抓住“航海”的本质,但柏拉图式的定义并不会有所帮助,因此法庭只能将问题留给普通法来解决。④See Bernard v.Binnings Constr.Co.,741 F.2d 824,829.在Offshore Co.v.Robison案中,法官认为,即便在事实基本不存在争议的情况下,船舶定义也不是单纯的法律问题,因为采用不同的推论会使得理性人得出不同的结论。法官无法归纳出一种可适用于不同事实却一成不变的法律规则。①See Offshore Co.v.Robison,266 F.2d 769,779.

在2013年的Lozman v.City of Riviera Beach案中,美国联邦最高法院推翻了先前与船舶相关的解释,重新采纳了“理性人”(a reasonable person)的个案判断方式。②See Lozman v.City of Riviera Beach,568 U.S.115,128.该案中,原告Lozman在里维拉海滩附近建造了一座可以漂浮的房屋,被告市政府要求针对原告的房屋执行海上留置,以支付其船坞费和侵权损害赔偿。区法院和第十一巡回法院均认为,根据《美国法典》,原告的房屋属于船舶。但联邦最高法院审理后认为,基于理性人观察的结论,并非任何浮动的建筑都能够被视为船舶。法庭必须将船舶的定义应用在“实践”中,而不是在“理论”上。只有在一个“理性观察者”根据结构的物理特征和活动,认为其设计在实际上可在水上承载人或者物,才能够被视为船舶。③See Lozman v.City of Riviera Beach,568 U.S.115,121.

英国的普通法判例中,不少法官也持类似的观点,并在审判中加入了其他考量因素。在Curtis v.Wild案中,法官拒绝把在水库中使用的小艇认定为船舶,因为法官认为水库不属于当局所认定可进行航行的水域。④See Curtis v.Wild[1991]4 All E.R.172.同样,在Southport Corporation v.Morriss案中,法官也不认为在内湖上行驶的电动小艇(electric launch)能被视为船舶。⑤See Southport Corp v.Morriss[1893]1 QB 359.在R.v.Goodwin案中,法官认为水上摩托艇不能被视为船舶,其原因在于“用于航行”的表述应排除仅用于娱乐而不前往任何目的地的设施。⑥See R.v.Goodwin[2006]1 Lloyd’s Rep.432.

上述法官的观点也得到部分学者的认同。美国国际法学会为1982年《公约》的定义做评注时,John E.Noyes也认为在船舶方面不存在“无懈可击”的定义,强调在各国立法和国际条约存在多种不同情况时,形成“一刀切”的定义相当困难。在法律中,相同术语在不同语境中表达不同意义的情况十分常见。他认为,若硬要下定义,船舶可被定义为:“能够漂浮和穿越海洋的人造装置,该装置应包括船长、职员和船员。”但在具体上下文或目的表明应采用限缩解释时,则应当适用后者。⑦See George K.Walker&John E.Noyes,Definitions for the 1982 Law of the Sea Convention-Part II,33 California Western International Law Journal 321-322(2003).

英美法判例引入的多种参考因素,为船舶的定义带来了大量的不确定性,也使其法官倾向于个案判断,回避直接下定义的做法。鉴于司法实践属国家实践的重要体现,上述案例实际上反映出普通法系国家在某种程度上不愿形成统一的船舶定义。

然而,即便采取个案判断的普通法形式,在归纳船舶的系列特征后,海洋核动力平台被认定为船舶的可能性也极高。上述案件否定设施作为船舶的理由之一,在于设施行驶水域的封闭性。相比之下,海洋核动力平台的设计目的即在于在开放的海域为多种设施提供能源服务,打破了“封闭性”束缚。同样,平台前往服务地点时,需要经过不同的目的地,因而也与上述案情存在差异。基于平台与既有船舶的高度相似特征,即便今后根据普通法实施个案衡量,其落入船舶定义也是应有之义。

三、结论

明确海洋核动力平台的定性,是对其进行法律探讨的基本前提。将“海洋核动力平台”从“浮动核电站”的概念中分离出来,结束两者在文献中的混用局面,既有利于继承当前学界的理论框架,也有利于提升关于平台研究的针对性,把握今后海洋法在该方面的发展脉络。

当前,学界有观点认为海洋核动力平台应被视为“人工岛屿”或“人工设施与结构”。然而,根据其技术类型,海洋核动力平台显然已打破“岛屿性”和“固定性”的束缚,并不符合“人工岛屿”的特征。同时,也不宜将平台强行定性为“人工设施与结构”,以避免因文义解释和目的解释所导致的平台法律适用不稳定。学界有必要在区分浮动核电站和海洋核动力平台的技术基础上,对平台的属性作出独立的判断。

虽然国际法中不存在单一的、权威的“船舶”定义,但结合现有的国际条约与主要航运大国的国家实践,船舶应被定义为在水面上航行,具有运载人或货物能力的设施。以国际海事组织条约为代表的国际文件,对船舶定义呈现出明显的包容性,以便于推广相应条约的实施,构建统一、稳定、普遍适用的海事管理体系。国际航运大国的国内立法与司法实践,也呈现出类似的趋势。我国今后建造的海洋核动力平台,既具有航行能力,也具有实际运载能力,满足《牛津高阶英语词典》《韦氏高阶英语词典》和《布莱克法律词典》等权威词典释义中船舶的基本特征,也能满足大多数现行国际条约的要求。采用广义船舶定义的国家立法,以及采用宽松个案认定标准的司法实践均支持将平台视为特殊的船舶类型。赋予海洋核动力平台“船舶”的法律属性,应逐步成为国际社会的共识。