应用型本科学生生命控制感、应对方式与心理健康的关系研究

林 雪, 林绍珍, 张 慧

(福建农林大学 金山学院, 福建 福州 350002)

0 引言

应用型本科大学生是大学生群体中重要的组成部分,作为社会高素质应用型人才的后备军,是未来社会生产、建设、管理、服务一线需要的高技术应用型人才的中流砥柱,肩负着国家发展的重要使命,其压力应对能力及心理健康水平,需得到学校与社会的关注.

在心理健康和压力应对领域中,控制感是重要概念[1].以往关于控制感的研究,可分为两条线.其一,关于自我(内在)控制感的研究,强调对自我控制行为在问题产生的归因、问题解决的效能上和问题结果预期上的重要影响作用.Seligman[2]的“习得无助”实验,Langer[3]“控制的错觉”,Rodin等[4]关于养老院老人的研究,Robins等[5]的“幻想控制”研究等都表明,认为自己对事物有控制能力将会拥有更好的抗压能力,自我控制感对身心健康具有积极的影响.但同时也有许多研究结果给出了不一样的看法,Rodin等[6]在关于自我控制感与自尊的关系研究,Vazquez[7]对于面对极大风险时的认知研究都表明,在面对极大风险或无法控制的压力源时,坚持以问题为中心的应对方式常常是无效的情况下,人们若仍采用以问题为中心的控制应对,就可能给自己的心理健康带来消极的影响[8].其二,关于外在控制感的研究,强调环境或情境力量的强大,或者相信外在一切都有其命定的程序,即宿命论,主张个体放弃改造行为,通过顺应环境,而获得控制感.Burger[9]认为在特定情况下,放弃自我控制而采用外在控制感,对心理健康更有益.李虹[10]研究表明,当个体面临不可控的失败,承认个体力量的有限性也有益于心理健康.在跨文化研究中,Gould[11]认为过于相信外在控制, 可能会使个人丧失努力的动力而错失本来可能的控制机会,从而导致负面的心理感受.由此可见,当面对外在不可控的事件和压力时,单纯依赖以自我为中心的自我控制感会带来消极作用,而过于依靠外在控制感,也会产生消极应对,放弃自我作为,从而也不利于心理健康.

生命控制感作为个体应对复杂多变的社会生活的一个有效的心理资源,是我国学者李虹[12]在研究大学生压力应对时提出的,是将“自我超越的生命意义”与“自我控制感”相结合的新控制感.在面对复杂多变的环境时,人的存在不仅是种生物的存在,更是种追寻生命意义的存在.Hedlund[13]、Kesebir[14]、Russo[15]研究表明生命意义感可以为个体提供生活的价值依托,调节个体的行为和情绪,提高对生活事件的控制感,降低抑郁等不良情绪体验水平.生命控制感是以“生命意义”为基础,重视在中国文化智慧的背景下,内心对生命意义的感悟和体验,在放弃控制和坚持控制之间没有清晰的界限.它承认生活进程的不可预知性、复杂性和非机械决定性,在挫折面前能“放下”和“接受”,避免了自我控制感的消极作用,能为自我寻找到一个更大的意义空间,使个体能坦然面对过往的挫败,接纳当下的苦难,接受客观变化的未来,努力充实自己的生活从而摆脱自我关注的内心感受[16].由此可见,生命控制感作为一个新的心理资源与内在或外在控制感最根本的区别在于这种新控制感是放弃自我中心,但不放弃自我作为,可以弥补内外控制感在面对不可控事件和压力时认知局限和应对方式的单一.

本研究以应用型本科学生作为研究对象,旨在研究个体的生命控制感、应对方式和心理健康水平的关系.当个体面对生命中不可控的事件时,把生命控制感作为内在的心理资源,加强对自己、对他人生命的理解,重视生活中对生命的体验和感悟,培养对生命意义的信心和信念,为帮助学生应对应激事件和化解压力,提升心理健康水平提供新思路.

1 研究过程

1.1 研究对象

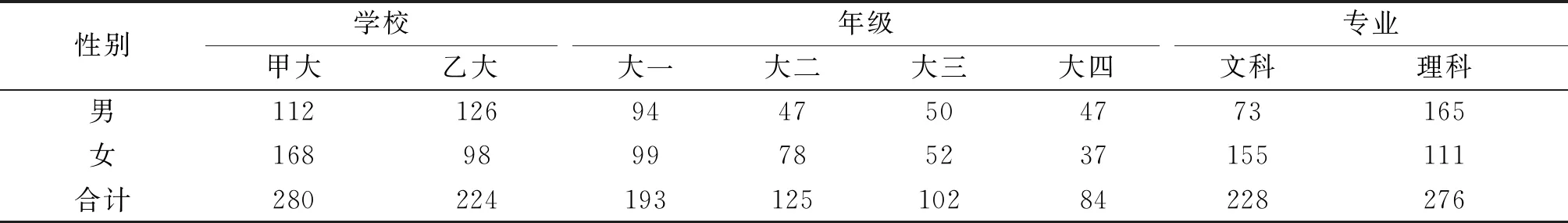

本研究选取来自福建两所应用型本科高校大一到大四的504名在校大学生作为被试.被试基本分布情况见表1.

表1 被试构成

1.2 测量工具

1.2.1 生命控制感量表

采用自编的《大学生生命控制感问卷》,其包括生活盈实(共5题)、去自我关注(共4题)、变化接纳(共4题)、苦难接纳(共4题)、宽容程度(共5题)五个因素,共22个项目.问卷采用4级计分,有11道反向计分题,量表分值越高表示生命控制感水平越高.生命控制感总量表有较好的信度,其中各维度的内部一致性系数分别为:生活盈实0.7083、去自我关注0.6848、变化接纳0.6569、苦难接纳0.6093、宽容程度0.6165,总量表内部一致性系数为0.8061,本研究中量表总体内部一致性为0.77.

1.2.2 简易应对方式量表

采用由解亚宁[17]编制的简易应对方式问卷(SCSQ),该问卷包括20个项目,由积极应对(共12题)和消极应对(共8题)两个维度组成.该问卷采用4级计分,分数越高代表越经常使用该应对方式.量表中的积极应对分量表的内部一致性系数为0.89;消极应对分量表的内部一致性系数0.7,本研究中量表积极应对和消极应对分量表的内部一致性分别为0.81和0.73.

1.2.3 一般心理健康问卷

采用由李虹等[18]修订的GHQ-20,包括三个维度:自我肯定(共9题)、忧郁(共6题)、焦虑(共5题),共20个项目,总分越高心理健康水平越高.其中各维度的内部一致性系数分别为:自我肯定0.75、忧郁0.63、焦虑0.64,总量表内部一致性系数为0.82,本研究中量表总体内部一致性为0.79.

1.3 数据处理

运用SPSS22.0 统计软件包对数据进行录入与统计分析,采用相关分析和回归分析探究应对方式对大学生心理健康的直接影响;采用中介效应分析考察应对方式对大学生心理健康的影响,探究生命控制感在其中的中介作用.

2 研究结果

2.1 应用型本科学生生命控制感及各维度上的年级差异

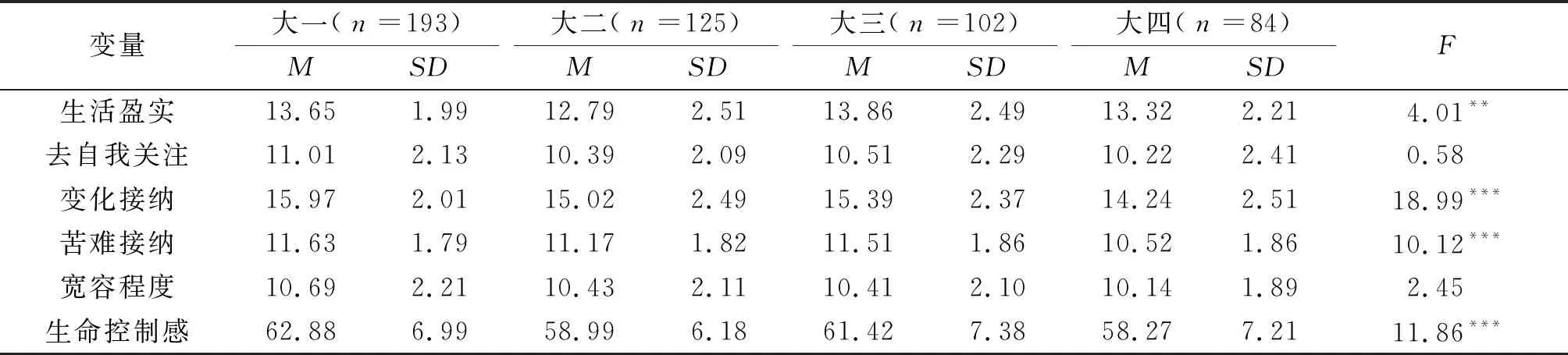

表2 年级在生命控制感及各位维度上的得分情况及方差分析

从表2方差分析的结果可以看出,不同年级的学生生命控制感的总分上存在极其显著差异,并且在生活盈实、变化接纳和苦难接纳三个维度上也存在显著差异,其中在变化接纳和苦难接纳上存在极其显著的差异(P<0.001),在去自我关注和宽容程度两个因素上无显著差异.所以,进一步研究对存在显著差异的三个变量进行年级上的多重比较分析(LSD),结果见表3.

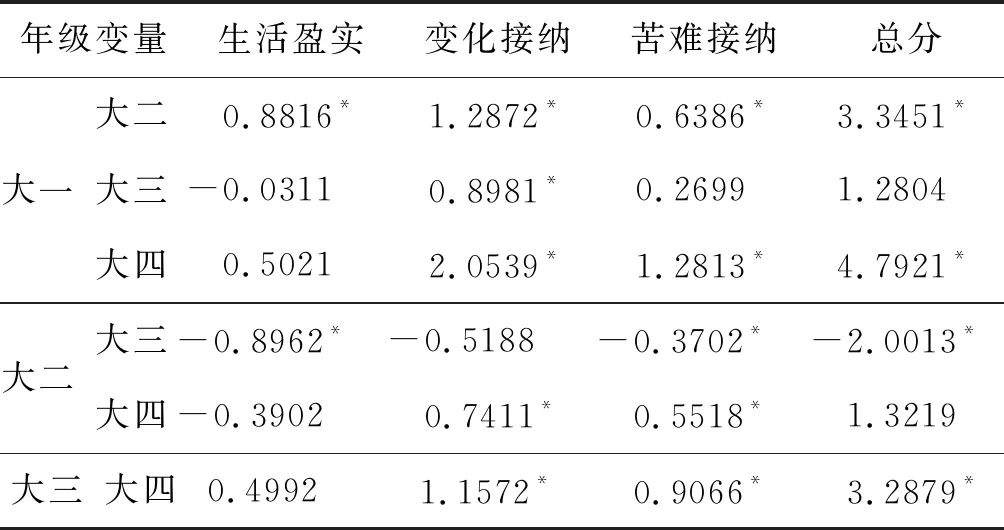

从表3多重比较分析的结果可以看出,在生命控制感总分和生活盈实、变化接纳、苦难接纳三个维度的得分上,都存在一个明显的上升期和两个明显的下降期,大二到大三为上升期,大一到大二、大三到大四为下降期.

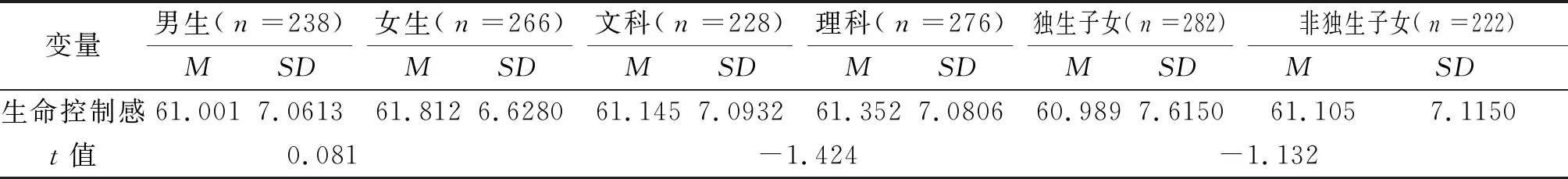

2.2 应用型本科学生生命控制感及各维度上的性别、专业类型、独生子女与非独生子女差异

表3 生命控制感及维度的年级多重比较

表4 生命控制感在性别、专业类型、独生子女与非独生子女上的差异分析

由表4差异性分析可得出,在性别、专业类型、独生子女与非独生子女的比较上,生命控制感总分上并无显著差异.

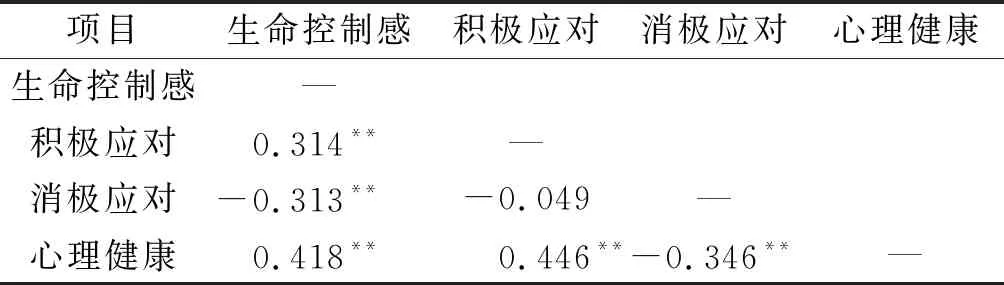

2.3 应用型本科学生生命控制感与应对方式、心理健康的相关分析

表5 生命控制感、应对方式与心理健康的相关矩阵

由表5相关分析可得出,(1)生命控制感与心理健康间存在显著正相关.(2)积极应对方式与心理健康呈显著正相关,而消极应对方式与心理健康显著负相关.(3)生命控制感与积极应对呈显著正相关,而与消极应对呈显著负相关.

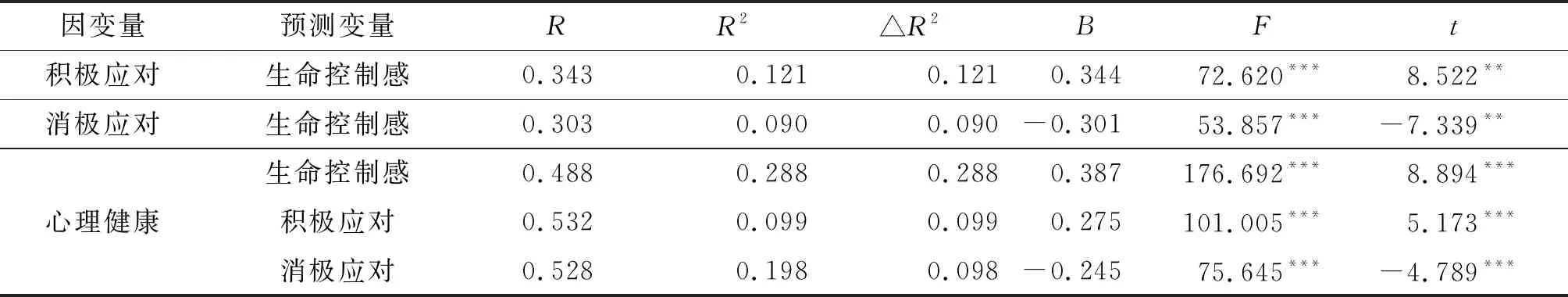

2.4 大学生生命控制感与应对方式、心理健康的回归分析

为了研究三者的关系,以生命控制感、积极应对和消极应对为预测变量,分别以积极应对、消极应对和心理健康为因变量,进行多元回归分析(见表5).

表6 生命控制感、应对方式对心理健康的回归分析

由表6可以看出,生命控制感对积极应对有显著的预测作用(P<0.001),它能解释积极应对12.1%的方差变异.生命控制感对消极应对具有显著的预测作用(P<0.001),它能解释消极应对9.0%的方差变异.生命控制感对心理健康有显著的预测作用(P<0.001),能解释心理健康28.8%的方差变异.积极应对和消极应对心理健康也有显著的预测作用(P<0.001),积极应对能解释心理健康9.9%的方差变异,消极应对能解释心理健康9.8%的方差变异,其联合解释心理健康19.7%的方差变异.

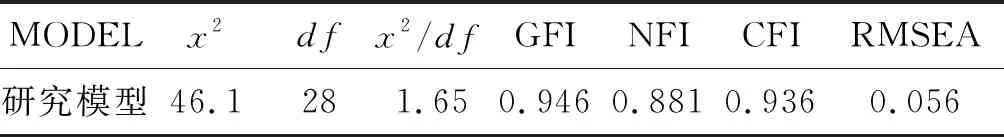

2.5 大学生生命控制感、应对方式与心理健康的结构方程模型分析

采用结构方程模型进行理论假设验证分析,以生命控制感为自变量,应对方式为中介变量,心理健康为因变量,对数据及模型的拟合度进行验证,得出了生命控制感、应对方式与心理健康之间关系的作用模型.运用AMOS7.0统计软件,利用协方差结构方程模型对其进行验证,如表7所示.

表7 假设模型的拟合指标

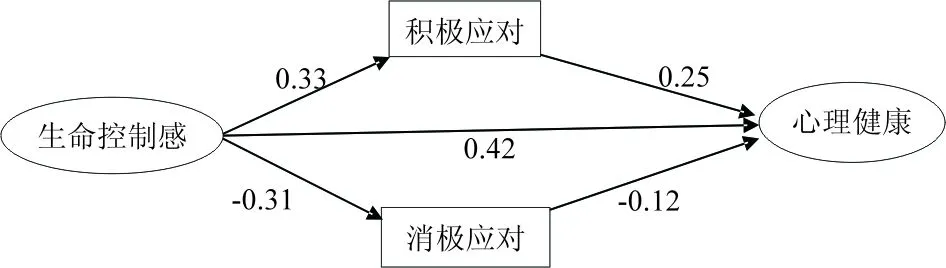

由表7可见,x2/df=1.65<5,说明模型拟合较好;常用指数GFI、GFI、CFI都在0.85以上,说明模型拟合较好;近似均方根误差RMSEA为0.056<0.08,说明模型拟合较好.研究模型的各项指数均较为良好,模型较为合理[19].生命控制感通过应对方式影响心理健康,应对方式发挥中介作用.生命控制感对积极应对的参数值a=0.329.积极应对对心理健康的参数值b=0.247,生命控制感对心理健康的参数值c=0.423,积极应对的中介效应量为ab/c=0.19.生命控制感对消极应对的参数值a=0.311.消极应对对心理健康的参数值b=-0.122,生命控制感对心理健康的参数值c=0.423,消极应对的中介效应量为ab/c=-0.09.具体见图 1.模型中全部路径系数为标准化系数,且都呈显著性水平.

图1 生命控制感、应对方式与心理健康的关系模型

3 讨论与分析

3.1 应用型本科学生生命控制感在各人口学因素上的差异分析

表1、3表明,应用型本科学生生命控制感除了在年级上存在显著差异性,在其他人口学因素上不存在差异.这与以前的研究结果有所不同,曾天德[20]的研究结果显示,不同年级的大学生在生命控制感上没有显著差异,而在性别上具有显著差异,并且女生的生命控制感水平显著高于男生.

表2表明,在年级上,大一和大三学生的得分均高于大二和大四的学生,大四年级生命控制感最低.生命控制感及各维度在年级上的差异,笔者试认为有如下几方面的原因:

首先,每个年级学生不同阶段的生活特点造成学生生命控制感及维度的差异.(1)大一新生刚刚经历高考的洗礼,对大学生活充满了好奇与憧憬,期待作为注重职业教育的应用型本科大学生活能给予自己不一样的学习生活与未来,生命控制感较高.(2)到了大二,经历了一整年大学生活的适应,许多学生发现由于大一的课程设置多数为理论课和基础课,疲于应试,与普通本科教育的模式几乎一致,对大学生活开始陷入空虚、迷茫、不满和失望,生命控制感总分和生活充盈、变化接纳和苦难接纳维度上相比大一水平有所下降.(3)大三随着专业课的开设,应用型本科在专业课程中尤为重视实践教学,学生在课程实践中学习,学有所思学有所得,目标更为明确,生活更加充实.因此,大三与大二相比在生命控制感总分和生活充盈、苦难接纳维度上又有所提升.(4)大四的学生面临着就业压力,自身定位不明,对职业期待过高,这使得他们在就业时,面对激烈竞争时信心不足.同时,由于应用型本科的发展时间较短,社会认可程度比普通本科略低,就业竞争压力巨大,许多学生对未来感到迷茫.因此,大四在生命控制感总分和变化接纳、苦难接纳维度上低于大三学生.

其次,应用型本科教育的特殊性,使学生生命控制感出现差异.第一,应用型本科是结合了新型的本科教育和新层次的高职教育的教育模式,以培养具有较强社会适应力和竞争力的高素质应用型人才为目标,积极推进中国高等教育大众化进程.但由于应用型本科发展时间比较短,社会认可度上并不如综合性研究型本科院校,使学生在面对未来变化时,自信心不足.第二,应用型本科虽然重视实践教学,但由于实践教学体系建设的不完善,应试教育仍然是主要形式,使“应用型”未能成为突出优势,同时人文教育和人文关怀的缺失,使个体很难在大学教育中获得社会所需要的实际能力与稳定的内在应对资源.因此,在独自面对变化的环境时,容易造成生命控制感的波动.

3.2 应用型本科学生生命控制感与应对方式、心理健康的相关结果分析

表4表明,第一,生命控制感与积极应对呈显著正相关,而与消极应对呈显著负相关.生命控制感本质上是从内在控制出发,在面对如疫情、地震等不可控的应激事件,对生命中的丧失与挫败保持接纳的态度,看到苦难对个人成长的重要意义,坚信得失成败是辩证变化的过程,避免让自己过分沉溺于无力感、懊悔和自责之中,从而积极寻求问题的解决.具有内控性特点的个体更多地采取面对、主动和解决问题的应对方式,这与Rotter[21]以及Shapiro[22]的研究结果一致.

第二,研究结果表明生命控制感与心理健康间存在显著正相关.这与李虹[23]、陈建文等[24]和郭歌等[25]的研究结果一致.袁祖社[26]认为人的生命既是一种自然现象,更是一种社会和文化现象.人是生活在特定社会环境中的个体,当个体的内心建构能够适应并理解所处的环境时,会产生心理优势,从而拥有足够心理资源以应对外在复杂的社会环境.

第三,研究结果表明积极应对方式与心理健康呈显著正相关,而消极应对方式与心理健康显著负相关.这与邓晓红等[27]的研究一致.积极的应对方式能有效地降低应激事件带来的负面影响,维持心理状态的稳定,增加心理资本,带来心理健康机制的良性循环.而回避或逃避问题的消极应对方式虽然在一定时期内缓解了内心的不良情绪,但是长期下来就会破坏自己的心理平衡,使自己的调节能力减低,影响个体的心理健康.

3.3 应用型本科学生生命控制感与应对方式、心理健康的关系模型结果分析

由图1模型可见:生命控制感、应对方式对大学生心理健康存在显著的影响.生命控制感可以是对心理健康的直接影响,也可以通过应对方式对心理健康产生间接影响,其中积极应对的中介效应为0.19,消极应对的中介效应量为-0.09.

首先,生命控制感能够直接影响心理健康水平.生命控制感是将“自我超越的生命意义”与“自我控制感”相结合的一种内在心理资源.对生命意义的理解和领悟实质上是对于自我与环境的内心积极建构,而自我控制感也是个体面对变化无常的环境拥有内心的信任和笃定,接纳变化、不自我挫败,活在当下.拥有高生命控制感的个体,对过往、现在、未来拥有更为积极的思维,情绪也更为稳定,从而能够影响和促进心理健康水平的提高.

其次,应对方式也能影响心理健康水平.这与以往研究一致,李殿江等[28]研究发现,倾向于积极应对方式的大学生在抑郁、神经衰弱、强迫-焦虑及疑病等维度得分较低;倾向于消极应对方式的大学生则得分较高.应对方式是个体与外界发生互动的过程,积极的应对方式能够主动有效地解决或回应外界的问题,从而保持内心的控制感,影响心理健康水平.

最后,生命控制感通过应对方式对心理健康产生间接影响.生命控制感包含着个体对生命意义和愿景的认知和情感,生命意义的追寻和自我控制感的实现需要通过应对方式与现实世界互动,积极应对带来良性的反馈,而消极应对则加强了内心消极的认知,进而影响个体的心理健康水平.

4 提高应用型本科院校学生生命控制感和心理健康水平的建议

4.1 加强生命意义教育,重视人文关怀

本研究发现,生命控制感在不同的年级上有显著差异,大二与大四的水平较低.需要针对不同年级的心理困扰,将生命教育融入课程实践、职业生涯规划、就业指导之中.王大鹏等[29]研究表明,大学生就业应对的能力和水平可以通过探索和富足大学生心理资本水平来提升.应用型本科学生作为应用型人才的后备力量,究其本质首先还是以人的本质存在,而非把人工具化,需重视人文关怀.

生命意义教育能够引导学生不断探寻自己生命意义,以开阔发展的眼光看待自己的生命,从而提升心理健康水平.将生命视为一个自组织和非线性的变化发展过程,在遇到人生中无法避免的丧失或不可控应激事件时,积极引导他们在信念中接纳变化和无常,以生命意义为方向,不缠绕在过往的挫败与痛苦之中,从而培养起坚韧、宽容和积极乐观的品质.

4.2 通过引导使用积极应对方式,提升心理健康水平

研究表明,生命控制感通过应对方式对心理健康产生间接影响.在传统文化所建构的意义世界逐步受到冲击的背景下,年轻的学生群体在面对创伤性或不可控事件时,由于欠缺对生命意义或信念的理解和坚持,容易产生对生命的空虚感和无助感.在这种情况下,年轻学子往往容易采取一些消极的认知和应对方式,如怨天尤人,埋怨外界的不公或生不逢时,自责逃避,缺乏对生命本身的尊重和弹性认知,从而引发行为不良、社会适应不良等心理问题,更有甚者采取了自我毁灭的极端行为等.

因此,在加强生命意义教育的基础上,引导并帮助应用型本科学生在现实生活中学习并使用积极的应对方式.如加强体育锻炼、学习积极沟通、主动求助他人等,通过在行为上积极应对,不断地看到和确认自身的进步.在放弃自我中心的同时,不放弃自我作为,用生命意义来指引人生方向,帮助个体在可控与不可控之间找到平衡.帮助应用型本科学生在面对日益激烈的竞争的过程中,建立起更灵活和深刻的心理资源,以适应瞬息万变的时代.